明清时期的孔庙祭器

2006-07-19林亚兴

林亚兴

祭器又称“礼器”。“礼”制订于西周初期,它包含的内容很广,涉及典章制度、人伦礼教。文化教育等各方面。其核心思想是严格区分上下尊卑等级差别,强调人与人之间要有贵贱尊卑之分,并规范到生活中的各个层面。在使用青铜礼器方面规定天子用力鼎八簋,诸侯用七鼎六簋,大夫用五鼎四簋,士用二鼎一簋。在庆典、娱乐;面天子享受八佾(佾由八名舞伎组合的乐舞行列),诸侯用六佾,大夫用四佾,士用二佾。

春秋时期发生了天翻地覆的社会变革,出现了“礼崩乐坏”、自家争鸣、革故鼎新的局面。这时,孔子创立儒家学说,提出了“克己复礼”,“尊卑有别,长幼有序”。“君君臣臣父父子子”的主张,意思是要人们克制自己的欲望,约束自己的行为,恢复周朝的礼制。强调君要有君的权威,臣要绝刘服从。父要有父的威严,子要唯命是从。当时,各国诸侯忙于“问鼎”、“逐鹿”,这主张并不受到青睬。

到了汉武帝时期,武帝为了钳制民众的思想,维护其专制统治,确立了“罢黜百家,独尊儒术”的文化制度。自此以后,各朝统治者追封孔子为“文宣王”、“至圣先师”、“万世师表”,孔子学说一直成为官方的政治伦理学,并成为科举考试的标准答案。

明清时期的帝王为了进—步宣扬孔子纳学说,以巩固其统治。在各地建立孔庙,祭祀孔子。孔庙又称学宫,它既是祭祀孔子的庙宇,又是学斗学习儒学、尊孔读经的场所。孔庙里最重要的器具是祭器,它是身份、地位的标志。这些祭器是以商周时期奴隶主贵族使用的青铜礼器为蓝本。主要有铜鼎、铜簋、铜簠、铜盈、铜爵、铜钟等。这里介绍的是广东省博物馆收藏的孔庙祭器。

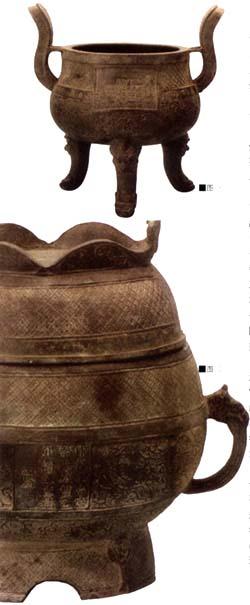

浪纹铜鼎(图一)高39.5厘米,口径18.日厘米,铸制于清代雍正时期。浪纹铜鼎微敛口,垂腹,腹部两侧附S形耳,圃底,下有三只兽蹄足。腹上部饰细小而繁密的雷纹,腹下部饰浪纹,足上部饰兽面纹。

铜鼎在商周时期有烹煮肉食、祭祀和宴享等用途,它是盲铜礼器中的主要食器。在古代社会中,铜鼎是“明尊卑,别上下”的统治阶级等级制度和权力的标志,表现等级秩序最明显的是西周的列鼎制度。据礼书记载,西周时期天子用九鼎,诸侯用七鼎,大夫用五鼎,士用三鼎。铜鼎出现在商代早期,到汉代以后逐渐消失。铜鼎有圆鼎、方鼎、盖鼎多种,在中国古代文化中与鼎有关的成语很多,如“一言九鼎”、“钟鸣鼎食”、“大名鼎鼎”、“九鼎大吕”等等。

浪花纹铜簋(匿二)高24厘米,长16.3厘米,铸制于清代咸丰时期。浪花纹铜簋的横截面为椭圆形。子母口,鼓腹,腹部两侧附龙形耳。椭圈足,足部的正、背面及两侧的下端各有一个半圆形缺刁。腹上部饰方格卐字纹,腹下部饰浪花纹,足部饰浮雕兽面纹和方格卐字纹。簋盖为倒盘形,盖顶边缘翘起呈波浪状,盖口折沿。盖饰浪花纹及方格卐字纹,顶郎饰雷纹。

铜簋是商周时期祭祀、宴享的重要礼器,是盛放饭食的器具。特别是西周时期,它和列鼎制度一样,在祭祀和宴享时以偶数组合与以奇数组合的列鼎配合使用。据记载,天子用八簋,诸侯庄六簋,人夫用四簋,士用二簋。铜簋出现在商代中期,到战匡时期逐渐消失。铜簋有国足簋、方座簋、四足簋,三足簋多种。在现代汉语中,除了文物考古外已很少使用“簋”这个词语了,唯有在广州方言中仍有保留。广州方言把“设宴”称为“煮九人簋”,(广府人设置的结婚、祝寿宴席有力。盘菜,九大簋是指九盘菜)享用宴餐称为“食九太簋”。自二十世纪九十仨代以来,“九大簋”这方言也逐渐消失了。

凤纹铜爵(图三)高17厘米,铸制于清代乾隆时期。爵口为鞋底形,口沿两侧有一对菌状小柱。深腹,腹部一侧附龙形鋬,圜底,下有向外伸张的三棱锥形足,腹部饰以雷纹衬托的凤纹。

铜爵出现存夏末商初,是最早铸制的青铜礼器。铜爵是用于餐饮酌酒的器具,青铜器时代铜爵的形状,前有槽沆,后声锐角状尾,中为杯,一侧有鋬,下有三棱锥形的三足。孔庙祭器中的铜爵与其有差别。已没有槽流和锐角状尾了。

乳钉纹平口钟(图四)高35.8厘米,口径23.2厘米,铸制于清代乾隆时期。乳钉纹平口钟儿圆筒形,上窄下宽,平口,桥状钮。主体饰方格乳钉纹,正中有圆形撞座。

铜钟是打击乐器,它是古代宫庙中祭祀和宴享奏乐时六可缺少的乐器。铜钟最初出现在西周时期,通常是把多枚依大小为序的铜钟组合为编钟进行演奏。当时酌铜钟多数是合瓦形弧口钟,这种钟能发出两个不同的音频。明清时期孔庙祭器中的铜钟则是圆筒形平口钟,它只能发出一个音频。

双凤朝阳纹铜簠(图五)高21.8厘米,长25.5厘米,铸制于明代嘉靖时期。双凤朝阳纹铜簠呈长方体,斜壁,壁附龙形耳,平底。方圈足上窄下宽,足的正、背面下端有半圆形缺口。铜簠的口沿之下饰以雷纹衬托的凤纹,斜壁饰海浪纹,足部也饰以雷纹衬托的凤纹。铜簠有盖,形似倒置的铜簠主体,两侧咐环形钮,盖顶边缘向上翘起呈波浪状。盖顶饰浪珠纹,盖中部饰海浪纹,盖下部以雷纹衬托的双凤朝阳纹。

铜簠是祭祀和宴餐时盛放饭食的器具,出现于西周时期,但主要盛行于西周末春秋初,战匡晚期逐渐消失。

波浪纹铜盈(图六)高22.8厘米,长23.7厘米,铸制于清代光绪时期。器休呈椭圆形,直口,腹微鼓,附龙形耳。束腰,椭圆圈足。腹部饰雷纹、几何纹。腰部饰波浪纹,足部饰连珠纹,连C纹和重圈纹。器盖为倒置的椭圆盘形,子母口,盖顶有四纹猫耳形钮。盖饰上下两周雷纹,中为几何纹,顶部饰双凤纹,钮部饰云纹。

铜盈是盛放饭食的器具,出现于西周中期,主要流行于西周晚期,到春秋初期已基本消失。

几何纹铜铡(图二)高27厘米,口径17.9厘米,铸制十清代同治时期。几何纹铜铡的器体为圆形,直口、深腹,两侧附羊首形耳。平底。下有三只倒蚂形足。腹部饰了何纹,足部饰云纹。盖为半球形,盖顶边缘有三枚山形钮。盖饰雷纹及花卉纹,钮部饰以雷纹衬托的蕉叶纹。

铜铡是盛食器具,这种器物比较少见。

兽面纹铜尊(图八)高23.8厘米口径17.9厘米,铸制于清代光绪时期。兽面纹铜尊敬口,宽颈,鼓腹,高圈是。颈部四方各有—道尖齿状扉棱,腹和足部与颈部柜对的方位也有方齿形扉棱。颈部饰以雷纹衬托的夔纹,腹部饰以雷纹衬托的兽面纹,足部饰云纹。

铜尊是容酒器,出观于商代中期,春秋晚期以后逐渐消失。

夔纹铜罍(图九)高23.5厘米,口径12.9厘米,铸制于明代嘉靖时期。夔纹铜罍折口沿,直颈,斜肩。隆胸收腹,附龙形旦,平底。胸部饰以雷纹衬托的夔纹,腹部之下饰雷纹。

铜罍是盛酒器,出现于商代晚期,它的流行叫间至春秋中期止。

明清时期的孔庙祭器,多仿自商周时期的青铜礼器,但只呈器型相近,纹饰却不太一样,制作也很粗糙、草率。