非计算机专业计算机基础课教学改革的探索和实践

2006-04-19张殿龙梅险吴宏伟

张殿龙 梅 险 吴宏伟

摘要非计算机专业的计算机基础课程是学生进入大学后的第一门计算机课程,它的教学目的是培养学生掌握一定的计算机基础知识、技术和方法,以及培养学生利用计算机解决本专业领域中问题的能力。这门课程能否学好以及是否有兴趣学好后续的计算机课程,很大程度上有赖于课程的设置和学生对计算机学习的兴趣。因此,根据实际情况,在不同层次不同类型的学校探索计算机基础课的改革模式,对学校培养复合型、应用型、创新型人才都有着十分重要的意义。

关键词非计算机专业计算机基础课程改革探索

1 从目前高校计算机基础教育现状看,计算机基础课教学改革势在必行

随着我国高等教育的发展,高等学校计算机基础教育从无到有迅速发展起来,并由理工科开始逐渐扩展到各个学科、各个专业,教学内容也从最初的BASIC语言逐渐扩展丰富,发展到注重培养学生具备一定的计算机基础知识,掌握相关软硬件技术,利用计算机解决本专业领域中问题的能力,从而使学生具备一定的信息素养。进入21世纪,高等学校计算机基础教育既面临着严重的挑战,又面临着难得的发展机遇。一方面,信息技术的飞速发展,使各领域工作的发展愈来愈依赖于信息技术,要求大学生具有更丰富的信息技术知识和更强的应用信息技术的能力,能够在以后的工作中将信息技术与本专业紧密结合,使信息技术更有效地为本专业服务。另一方面,国家关于在中小学进行信息技术教育的决定已经实施,教育部已经制定了中小学信息技术教育的规划和教学大纲,使中小学的计算机教育步入了正轨。但由于地域及经济差异,城乡高中学生的计算机教学基础差距悬殊,加之计算机课程非高考科目。因此,有的学校对计算机教学流于形式,一带而过,有些学校则较简单的介绍了Windows、Office等应用软件,有的学校讲解了平面设计和动画制作等软件。此外高中阶段与大学阶段对计算机应用和理论结构体系要求也不相同。这样,高等院校非计算机专业原有的以普及与扫盲为宗旨的“零起点”的计算机基础课程已不再适应所有新生的要求。因此,如何上好高校新生的第一门计算机课程已经成为当今高校教学改革急需解决的问题。

2 从目前大学新生计算机水平调查情况看,程度不同,参差不齐,教学不能“一刀切”

为了更好的有针对性的开展计算机基础教育,作为地方的一所理工科大学,我们计算中心对部分非计算机、网络、软件专业的入学新生进行了一次网上问卷调查,借此分析掌握入学新生的计算机应用水平,以便更好的因材施教。部分问卷内容和统计结果如下。

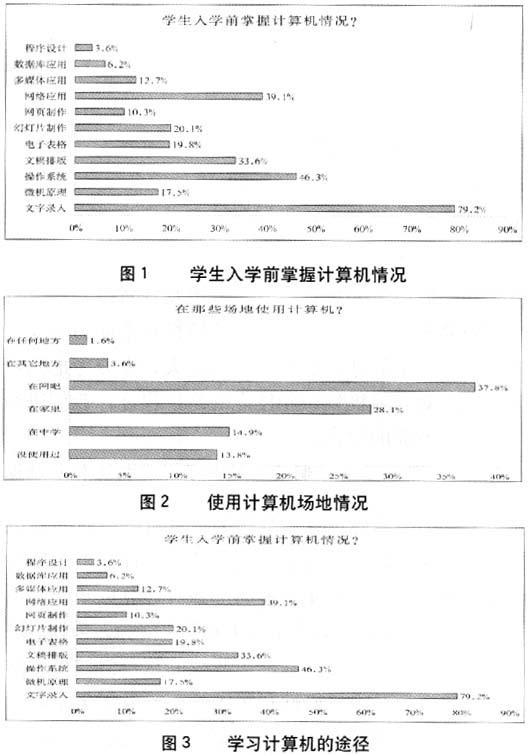

1 在进大学前,你已基本掌握了哪些计算机应用技能和理论知识?(多选)

(1)文字录入(按标准指法输入英文、数字和符号,并能使用拼音、五笔或其他输入法输入汉字)。

(2)微机原理(微机的组装与简单硬件故障分析)。

(3)操作系统应用(Windows下管理文件和文件夹及设置控制面板)。

(4)办公文稿排版打印(Word文字、段落、页面格式、图片和表格)。

(5)电子表格(Excel表格编辑、公式计算、图表表示)。

(6)幻灯片制作(Powerpoint幻灯片演示文稿的编辑与放映)。

(7)网页制作(Frontpage或Dreamweaver制作带有文本、图片、表格、链接和表单的网页)。

(8)网络应用(浏览网页、聊天、收发电子邮件、使用搜索引擎等)。

(9)多媒体应用(Photoshop、Flash等多媒体处理软件中的某一种对图、声、动画或视频简单处理)。

(10)数据库应用(能使用Foxpro、Access等数据库管理软件中的某一种添加、修改、删除、查询数据)。

(11)程序设计(能使用QB、C、VB、VC、Java等程序设计语言中的某一种语言编写简单程序)。

统计结果如图1所示。

2 在进大学前,你通常在哪里使用计算机(每半个月)?(单选)

(1)没使用过(或不能每半个月使用一次计算机)。

(2)在就读的中学。

(3)在家里。

(4)在网吧。

(5)在其他地方(如亲属的单位等)。

(6)在任何地方(如有笔记本电脑或PDA等移动计算设备)。

统计结果如图2所示。

3 在进大学前,你主要通过哪些途径学习计算机知识?(单选)

(1)没有学习过。

(2)中学开设的课程或讲座。

(3)社会上的各类计算机培训班。

(4)家庭亲属或朋友的传授。

(5)自学。

(6)其他途径。

统计结果如图3所示。

分析表明,近几年来,全国中小学校开展的信息技术课程教育已经取得了很大的成效,高校新生中有一部分已经基本达到了高校计算机基础教育的要求,有相当一部分学生已经掌握了计算机的基本操作,并可以使用计算机做一些文字处理工作和其他一些工作。但是同时也应该清楚认识到,目前由于计算机课没有被列为高考科目,几乎所有的学校都在高三学年停止了计算机课程的学习,加之原来学习过程中讲解不系统,学生实际操作少,计算机课经常被挤占,这就导致新生的计算机的总体水平还不高,并且水平参差不齐,学生上网聊天、玩游戏的多,用计算机解决简单问题的少。因此,从事大学计算机基础教学的老师要对入学新生的计算机水平有足够的认识,以便有针对性的组织教学。

3我校在计算机基础教学改革方面的具体做法

面对城乡高中学生的计算机教学差距悬殊、重点中学和一般中学的计算机教学差距及各省份对计算机的不同要求,导致入学新生的计算机水平能力参差不齐,针对新生的计算机水平差别很大,充分考虑到新生入学时对计算机知识和技能的掌握程度,我们进行了如下几方面的尝试。

3.1 设立了免修制度,进行了计算机文化基础课的免修考试

为了给掌握计算机程度高的学生更多的学习空间,我们对全校新生进行计算机文化基础课的免修考试,考试合格的同学可以申请免修第一学期计算机文化基础课程。入学新生对此表示出了强烈兴趣,2004级共有400多位新生报名参加了免修考试,共有17位同学通过考试,经过本人申请、教务处同意,批准8名同学第一学期计算机文化基础课免修,2005级共有609位新生报名参加了免修考试,有92位同学通过考试,经过本人申请、教务处同意,批准20名同学第一学期计算机文化基础课免修。这一举措为计算机基础好的新生节约了大量时间,同时也极大的鼓励了计算机基础相对薄弱的同学,利用业余时间加强对计算机基础知识的学习,培养锻炼了其自学能力和动手能力,为以后进一步学习打下了良好的基础。我校的这一尝试极大的调动了学生学习的积极性和主动性,激发了学生的学习兴趣。为将来的多元化分层教学打下了良好的基础。

3.2 注重实践环节,调整计算机文化课的教学课时

针对计算机文化基础课注重培养学生动手能力和实际操作能力的特点以及现代计算机发展的特点,我校将计算机基础课的理论学时和实验学时调整到1∶1,与此同时随着计算机在各领域的日益渗透,地位日趋显著,我校还相应增加了部分课程的总学时,使学生有更多的学习理论和参加实践的时间,并有效的通过实践巩固了理论知识,极大的提高了学生的学习兴趣和实际动手能力。另外还增加了综合实验内容,促进了学生对知识的运用,提高了学生面对实际错综复杂问题的解决问题能力。在具体操作中,因两学期课程的不同、侧重点不同,为避免重复,我们对两学期的课程作出了如下调整:原本第一学期的总学时56学时减少到46学时,理论学时也由32学时减少到24学时,实验学时由24学时减到22学时,同时增加了第二学期的课时,总课时由36学时调整到62学时,理论课由原来的24学时增加到32学时,实验课由原来的12学时增加到30学时,课时的相应调整对计算机课程的学习起到了良好的效果。

3.3 按目标培养,进行了“1+X+Y”教学模式尝试

我校为适应不同专业对计算机知识、能力的不同要求,在教学中注重培养学生具有计算机意识、善于应用所学计算机知识解决本专业领域问题,培养复合型人才。我们根据本校不同专业的专业要求和不同专业将来计算机使用情况调整了授课内容,采用1+X+Y教学方案,开展了分类、分层次教学。第一学期根据我们对学生入学前计算机掌握情况的调查,统一开设计算机文化基础课,其教学内容不针对某一专业领域,而主要涉及计算机的基础性和使用性的概念、技术和应用、它旨在培养学生系统的计算机知识、能力、素质。第二学期根据不同专业的特点,开设不同的课程,如:电气与电子工程学院开设Visual Basic程序设计,自动化学院、机械动力工程学院、化工与环境工程学院、测控技术与通信工程学院、应用科学学院、材料科学与工程学院开设C语言程序设计,经济管理学院开设VFP数据库,艺术学院开设多媒体应用技术,外国语学院、法学院开设网络应用基础课程(文科教材)。切实改变过去不管工科、文科、理科都开设一门课程的“一刀切”状态,使学生们能学有所得、学有所用。它把以计算机应用技术为核心的信息技术与各专业应用领域紧密的结合起来,提高了学生利用所学的计算机知识和技术实现在本专业领域的应用和创新。另外,为了方便学生们学习新技术、新知识,开阔学生的视野,打破学科壁垒,同时满足学生的学习需求、增加学生就业竞争力,我们在第六学期为学生们开设了“计算机网络”、“ASP动态网站程序教程”、“Flash动画制作”等多门选修课。

4 课程改革后考核方法的探索

针对计算机文化基础课注重培养学生动手能力和实际操作能力的特点,我们对考试方式进行了大胆的尝试和改革,更加注重对学生的平时的动手能力、解决问题能力和综合能力的考核。在学校领导和教务处考试中心的大力支持下,我们采用题库和考试系统进行期末考试,实行了计算机基础各门课程的全部上机考试,实现了教考分离,提高了教师的工作效率,杜绝了人为因素,实现了无纸化考试。同时实行了新的成绩综合评定方法,学生的最后期末成绩,第一学期计算机基础考核成绩由上机考试(60分)、实验成绩(30分)、平时成绩(10分)三部分组成。第二学期根据各专业不同课程的要求,考核成绩由上机考试(30分)、实验成绩(30分)、平时成绩(10分)、综合实验成绩(30分)四部分组成,其中实验成绩要由平时每一个实验成绩求和得出,平时成绩由平时课堂提问和平时作业情况评定,综合实验成绩是要考核学生对一学期所学知识的融会贯通能力和对本门课程的综合应用能力,使不同专业的学生通过一学期的学习能够运用所学到的知识来完成一个多媒体演示作品(艺术类学生)、用C语言或VB解决一个实际工程问题(工科学生)、设计出一个自己独特风格的网页(文科)、建立一个自己使用的小型数据库(管理类学生)。该考核方法注重考察学生平时对课程的掌握情况、综合处理能力和实际的动手、创新能力。新成绩考核办法更加科学合理,公平公正,促使学生逐步达到大学计算机方面所要求的标准。

5 结束语

经过我们不断的努力和探索,在计算机基础课程教学改革方面做了一些有益的尝试,取得了一定的效果。它遵循了教学规律,有利于学生全面巩固和掌握所学的知识,易于实现感性与理性、兴趣与知识的结合,学生易于接受,调动了学生主动学习和勇于实践探索的积极性,培养了学生的独立思考和分析解决问题的能力。实践中我们深刻体会到,只有努力适应信息社会发展的需要,在教学改革中不断探索,抓住机遇,因材施教,按目标培养,才能适应高等教育培养创新人才的需要。