我国报业市场现状及发行工作的推广

2000-02-13彭森

彭 森

报业市场面临的两大问题

自1978年底《人民日报》等首都八家报纸尝试“事业单位,企业管理”后,多数报社相继实行了面向市场的具有产业化雏形的运作方法,我国的报业经济切身感受到了来自市场的活力与动力,报业经营呈现出空前繁荣的局面。但与此同时,尚处在生长发育阶段的我国报业市场也暴露出日益严重的问题,主要表现在两个方面:

一、报业的规模扩张与广告收入的非均衡发展。据新闻出版署的统计,截至1996年底,全国公开出版发行的报纸共有2163种,平均期印数1787万份,这是1978年改革开放之初报纸种数的11.6倍,平均期印数的4.2倍①。据统计,1978年至1996年18年间几乎平均每3天就诞生一张新的报纸,即便是经过了治散治滥后的1999年,仍有2053种。而同一时期报纸的广告收入虽也大幅增长,但仍与报纸种类的增长不成比例,广告市场面临畸形分割。以上海为例,从1982年到1990年,报纸从18家猛增到81家,增幅为4.5倍,而同期报纸平均广告收入的增幅仅为2.14倍②,进入90年代以来,报纸种类的扩张更为惊人,面向市民的都市报似乎在一夜间崛起。目前,一般的省会城市都有2—3家都市报。中心城市,如北京、上海、南京、广州、武汉等都有5家以上,甚至10来家。各媒体争夺广告市场的竞争日趋白热化,也因此导致了广告市场竞争的混乱无序。

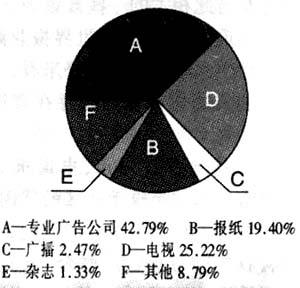

除了报业内部的竞争外,来自业外的广播电视媒介也给报纸的广告市场带来了严重威胁,特别是电视。自从其广告营业额在1992年首次超过报纸后,势头发展尤为迅猛,到1997年,电视在广告市场中所占的份额达43%,而同年报纸仅为36%。除广播电视外,正在普及的因特网,也是瓜分今后报纸广告市场最有实力与资格的生力军。

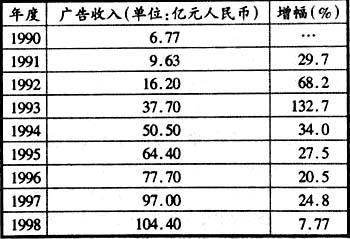

1990-1998年我国报纸营业额及增长情况③

1998年我国广告营业额结构④

二、报纸公费市场衰落,自费订阅渐成趋势。改革开放前,在人均收入很低的情况下,国家为了促进社会主义文化事业的发展,除了对报社实行财政补贴外,也相应地规定,列入国家预算的机关单位,其订报费用可由国家财政支出;企事业单位的订报费用,可以列入本单位成本或福利开支。这种体制使得我国的报社在相当长的时间内不愁发行,缺乏危机意识。然而中国的市场改革已经启动,尽管报纸公费市场由于惯性可能还要延续一段时间,但自费订阅已是报纸发行的大势所趋。从实际发行情况来看,这几年报纸自费市场正在很快形成。据1994年对成都地区的调查显示,读者获取报纸的方式,自费订阅与自费零购占43%⑤,基本上与公费订阅不相上下。另据1995年中宣部在全国范围内所做的一项调查,自费读者占被调查者的54%,公费读者占46%⑥。据《羊城晚报报业集团今天成立》(载1998年5月18日《羊城晚报》)一文披露,在集团成立时,该报的自费订阅和零购率高达82.4%,这些数据深刻地揭示了我国报纸消费形式的趋向:公费市场正在萎缩,自费市场不断扩大(1999年中办、国办的30号文件以及随后公布的政策,已十分明确地要解决一部分部委办的机关报依靠公费生存的问题)。

报业市场这两个方面的突出问题,给新时期报纸的发行工作提出了更高的要求,报社必须把发行工作的推广宣传摆在至关重要的位置。

关键在于发行网的稳定与效率

发行网络是报纸流通的传递系统,发行推广是报社对报纸发行工作的各种舆论准备。对发行推广工作而言,维持发行网络的稳定与效率才是最实在的基础性工作,是扩大发行量必不可少的重要手段。

在社会传播体系中,报纸作为一种大众传播媒体,既担负着新闻传播的任务,又担负着广告传播的任务。正是通过报纸的发行,报纸与订户和零购者之间才能形成网络关系,此即第一层次上的报纸星网——发行网。有了发行网,才会有第二个层次上的报纸星网——传播网,传播网体现了发行工作在报纸新闻传播工作中的地位与作用。对发行网的借用,对传播网的借重,才有了第三个层次上的报纸星网——讯息送达网,讯息送达网执行着广告传播的功能。因为广告客户只有借助报纸传播网的信用与声誉才能将商业讯息迅速地、大量地“送达”受众的手中。到此为止,报纸“双重出售”(出售新闻与出售广告)的运作方式才有了实现的可能。显然,只有保持发行网的稳定,才会保证整个报纸星网的稳定,进而为报纸“双重出售”的正常运转创造良好的外部环境。发行网络任一环节的缺失或中断都可能造成传播网与讯息送达网的波动,进而波及整个报社的工作。

因此,从报业经济的角度来看,维持发行网的稳定的意义在于:它能够保障报纸的征订——投递网及零售网各渠道的畅通,稳定报纸的读者群体;能够持续地吸引广告客户,同时持续地向广告客户推销发行网络,稳定报纸的广告源;能够持续地为报社收集各种各样的信息,保障报社编辑决策和经营决策的科学性;能够不断地为报社发现和培养各种人才(包括编辑与经营);能够通过利用“网络”开办相关的连锁企业,使报社获得一部分较为稳定的收入和物质支持等。

无论从报纸的传播角度还是经营角度来看,提高发行网的效率都有着突出的意义:报纸作为“新闻纸”,必须尽可能早地送到读者的手中,才能实现其价值,发行网稍有迟疑,报纸就可能变成一文不值的垃圾;效率也是现代企业经营理念的核心,“效率就是生命”,以产业化方式运作的现代报业竞争异常激烈,必须有足够的效率意识,才能够迅速地收集各种信息,有效地防范和化解市场风险。从发行网络作为党的群众工作的网络来看,也应讲求效率,以期实现政情与民情的迅速有效的沟通,尽快解决实际问题,赢得广大人民群众的长期信赖。实际上,发行网的稳定与高效,也是报社无形资产的重要组成部分。

新时期发行推广的方法

传播学研究者威尔伯·施拉姆曾提出过一个受众选择某种传播渠道的或然率公式:报偿的保证/费力的程度=选择的或然率。

这一公式想要说明的是,受众为什么会选择某种传播媒介作为信息的来源,以及某种媒介被受众选择的可能性有多大。这一公式的理论基础是经济学的“最省力原理”,它揭示了人的一种最基本的行事准则,即总希望以最小的付出获得最大的回报。施拉姆认为受众在选择获取信息的方式上同样遵循这一原理。他说:“人们在看电视的时候总是选择最容易收到的娱乐节目。他们甚至连交换频道这样一件简单易行的事情也不情愿做,而是盯住一家电视台直到出现了他们实在不爱看的节目或者该去睡觉的时候才罢休……在某些时候,某些情况下,某一类信息突然间变得对我们如此重要,以至于值得我们几乎不惜一切努力去获得它。即使在这个时候,我们也总是选择最容易获得的渠道或者我们感到用起来最有把握、最得心应手的渠道。”⑦因此,要想提高某一传播媒介被受众选择的概率,可以通过两种途径:一是提高分子值,即增加受众可能得到的报偿;一是降低分母值,即减少受众需要付出的努力。施拉姆解释说,“报偿的保证”主要同内容及它满足受众当时感到的需要的可能性有关;“费力的程度”主要同可获得性及使用的传播途径的难易程度有关。

就报纸媒介来说,这个公式无疑能为我们开展发行推广工作带来启迪:它印证了“维护发行网的稳定与效率是发行推广工作的核心”这一命题。我们可以把这个公式的分子与分母分解为以下因子:分子“报偿的保证”可分解为报纸的编排内容,报纸对读者的知情权、接近权、使用权的满足程度,阅读报纸可能获得的物质回报等;分母“费力的程度”可分解为报纸的编辑形式,报纸的定价,报纸的发行方式等。由此可见,发行推广工作并非仅仅是发行部门的工作,它实质上是一个与报纸的生产、流通等各个环节都有关的工作,需要各部门的通力合作。根据这几项影响读者选择某张报纸的因素,一般采用的发行推广方法主要有:

(1)赠送礼品。这是报社在报纸宣传推广日常用的方法。如在报社创刊纪念日以及国庆节、建军节、母亲节、感恩节、情人节、世界无烟日、国际禁毒日等日子进行发行推广,主要有买一送一,有奖订阅,随报赠送一些文化、生活、体育用品等。礼品价值不一定很高。但须新颖别致,既受读者的欢迎,又宣传了报纸的形象。切忌庸俗,且要坚持定期开展,不断巩固报纸在读者心目中的形象。这样才有望取得一定的效果。

(2)举办读者参与的竞赛活动。报社可结合当前的报道任务及一些社会热点问题,如法律知识、国情知识、社会风气、流行与时尚等,在报纸上刊登一些题目,让读者参与讨论或作出书面回答,并给予优胜者适当的奖励。通过这种方式,使得读者既有一种办报主体的切身感受,又能从中获得知识。适当的奖励能够刺激他们参与的积极性,吸引他们不断关注报纸的内容。

(3)发行人员可结合报纸的某期独家专访、报道、名人约稿及某段时间内的独家小说连载等,开展发行推广工作,以满足不同层次、不同类型的读者群体的需求。在这方面,很多报纸都形成了自己的特色。如《北京青年报》的“精确新闻”,《南方周末》的“深度报道”,《精品购物指南》的头版大幅彩照,《北京晚报》的“帮你圆梦”专栏,《辽沈晚报》的“少儿世界”专版等,他们各自借助自己的这些名牌栏目进行发行宣传推广工作,只要能够保证栏目质量,一般能取得比较好的效果。

(4)开展投递竞赛,建立发行员荣誉等级。设立发行员荣誉等级,开展投递竞赛是报社保证发行质量、提高发行效率的一条十分有效的途径。发行员是报纸与读者的“中介”,长期处在发行工作的第一线,工作辛苦,报酬微薄,还得不时忍受读者对报纸的百般抱怨,他们的劳动需要得到尊重与鼓励。同时他们能够随时反馈各种信息,有利于报社改进编辑工作与发行工作,对他们进行适当的奖励是非常必要的。

从以上的分析可以看出,发行推广工作事实上是涉及到报纸工作的多个环节,如报纸的编排、价格、发行渠道等。任何一种广推方法都必须面向读者,坚持以读者为中心。各种方法都有其优点和局限,只有配合使用,才能形成合力。其实,就发行部门的工作来说,最能够打动读者的还是日复一日的发行服务质量。发行推广工作的基本原则是:要确保所有要订报的人都订得上报,并能享受良好的服务,所有要买报的人都能买到报,努力使他们能以最轻松的方式获得最丰富的报偿。

注释:

①载1997年7月4日《新闻出版报》

②章晖:《广告在中国报业市场化过程中的作用和地位》,载《新闻大学》1998年冬季号

③资料来源:1991~1999年《中国新闻年鉴》

④采自范鲁彬:《1998.快车送上的中国广告业》,载《现代媒介经营》,《中国记者》1999年增刊

⑤黄小榕:《搞好党报发行的几个问题》,载《新闻战线》1997年第10期

⑥中宣部新闻调查小组:《中国报业总量结构效益调查》,新华出版社1996年版第43页

⑦威尔伯·施拉姆 威廉·波特:《传播学概论》,新华出版社1984年版第114—115页