标准化建设推动企业“智改数转”的路径探索

2025-02-20陈晓占周爱平黄姝欧阳青燕

关键词:智能制造,标准引领,企业转型,智改数转,国家级试点项目

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2025.03.024

0 引言

当前,新一代信息技术正在引发系统性、革命性的技术突破和产业变革,跨领域、协同化、网络化的数字技术正成为创新商业模式的重要载体。制造业企业的“智改数转”是以“机器换人、数据换脑”为出发点,运用互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术,对制造业研发设计、中试检验、生产制造、经营管理、市场服务等环节进行全方位全链条改造[1],有效激发数据要素价值,不断催生新产业、新模式、新业态,提高全要素生产率,全面提升制造业企业在设计、生产、管理和服务等各环节的数字化程度和智能化水平,推动制造业产业模式和企业形态根本性变革的过程。制造业要实现“智改数转”,离不开标准的支撑和引领。目前,国家已经发布300余项“智改数转”相关标准,涵盖基础共性、关键技术、行业应用等方面,在企业“智改数转”过程中发挥着基础性、引领性作用。

1 标准化在企业“智改数转”中的作用

1.1 促进互联互通,扩大能效作用

“智改数转”涉及企业内外和产业链各种设备、装置、流程、业务、系统的接口,以及数据生产、存储、交互、分析,各类要素之间的互联互通需要采取“普通话”沟通,不能各自讲各自的“方言”,否则容易形成“信息孤岛”[2]。讲“普通话”关键就是制定和执行完整统一的标准体系,这也是“智改数转”在企业大面积应用推行的重要前提。例如,GB/T 41255—2022《智能工厂 通用技术要求》、GB/T 41996—2022《开关设备数字化车间运行管理模型指南》、GB/T42383.2—2023《智能制造 网络协同设计 第2部分:软件接口和数据交互》等基础通用的标准,给出了智能制造和数字化建设方面基本通用的参考模型,以及网络协同设计平台中软件接口和数据交互设计中需满足的技术要求。给企业智能化改造和数字化提升过程中确定技术方案提供了基本的遵循。在遵循同样的技术标准前提下,可有效保证企业内外部和产业链上下游协作效率,降低信息沟通障碍,推动数据要素及时、高效跨部门、跨企业、跨链条、跨区域流动。

1.2 促进技术扩散,指引方向作用

标准是科学知识和生产实践经验的结晶,是科技成果的载体,相关科学知识会随着标准实施推广而扩散,从而产生价值。随着人工智能、虚拟现实等技术应用,很多标准可以在标准化对象尚未发生时,便可借助数字仿真等技术手段开展试验验证,设计和规定出未来的要求和指标,或可根据现实的条件,规定出不同时期的指标和要求。通过标准先行,规范技术路线、管理模式、评价体系等,有助于企业确立数字化转型目标,明确数字化转型路径,引导企业理解“智改数转”意义。例如,我国发布的首个数字化转型GB/T 23011—2022《信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型》,聚焦价值体系重构这一数字化转型根本任务,通过对数万家企业实践的总结提炼,围绕数字化转型价值效益有哪些、怎么创造和传递及怎么获取等问题,给出了价值效益的分类体系、基于能力单元的价值创造和传递体系,以及基于新型能力的价值获取体系等参考模型,为广大企业提供了一套以价值为导向、能力为主线、数据为驱动,将价值效益要求贯穿数字化转型全过程的方法机制。又如,GB/T 39116—2020《智能制造能力成熟度模型》,规定了智能制造能力成熟度模型的构成、成熟度等级、能力要素和成熟度要求。为制造企业、智能制造系统解决方案供应商和第三方开展智能制造能力的识别、方案规划和改进提升提供了有益借鉴。

1.3 降低生产成本,提升质量作用

在提质增效方面,“智改数转”应用场景包括协同研发设计、远程设备操控、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、无人智能巡检、生产现场监测等,其核心就是推动产品从设计、生产、采购和供应商管理等全过程、全要素质量提高,强化质量管理,降低质量损失,提升产品质量,这与标准化的理念高度契合。通过标准定义智能化改造和数字化转型涉及的关键设备、技术、系统、产品、服务的功能和性能要求,可为典型应用场景落实落地提供了技术参考和依据,确保企业“智改数转”典型应用场景打造质量。例如,GB/T 40659—2021《智能制造 机器视觉在线检测系统 通用要求》规定了机器视觉在线检测系统的架构、系统功能要求、系统性能要求等,为企业开展机器视觉质检场景打造过程中设计、研发、采购和验收提供技术参考,避免场景打造出现“挂羊头卖狗肉”现象。此外,遵循技术标准能够使企业收获来自网络外部性的收益,即加入不断扩大的数字企业发展网络,共享数字经济带来的收益。在降低成本方面[3],首先,标准界定了通用的技术方案、统一的接口规范等共同要素规范,能够减少不同领域、不同层次企业重复研发投入,显著降低全社会的投入成本[4]。其次,标准规模效应也降低了“智改数转”过程中技术和服务采购和使用成本。企业在“智改数转”过程中应积极采用行业通用标准,与合作伙伴和产业链上下游企业共建标准生态圈,共享标准红利。

1.4 保障绿色安全,促进可持续发展

“智改数转”意味着传统行业基础设施、业务架构、运行方式会发生本质变化,企业的业务系统将面对人员误操作、程序缺陷、硬件故障方面威胁和挑战,尤其是系统、应用、数据等安全性,若不进行有效控制,将给企业和用户带来巨大损失。如何保障业务系统的正常运行,提升系统的可用性、可靠性和稳定性,提升数据的安全性,是“智改数转”可持续发展的前提。安全标准为信息安全产品和系统在设计、研发、生产、建设、使用、测评等过程中确保其一致性、可靠性、可控性、先进性和符合性提供技术规范和依据,“智转数改”相关基础通用标准一般都会涉及安全相关的条款。国家高度重视信息安全标准,制定和发布了数百项信息安全标准。例如,GB/T 42456—2023《工业自动化和控制系统信息安全 IACS组件的安全技术要求》定义了用于工业自动化和控制系统(IACS)组件的通用控制系统安全约束要求、标识和鉴别控制要求、使用控制要求、系统完整性要求、数据保密性要求、受限的数据流要求、对事件的及时响应要求、资源可用性要求等安全技术要求。相关标准的制定实施,对于保护制造业、工业和公共行业和企业安全运营和持续推进“智改数转”具有重要作用。

2 新都区推动“智转数改”的实践路径

近年来,新都区累计有14家企业参与成都市级智能工厂和数字化车间认定(见表1),最终认定智能工厂4个、数字化车间10个。裕鸢航空和微网优联2家企业获评国家级智能制造优秀场景,整体工作处于全市前列。2023年,新都区泛华航空、微网优联2家企业获批建设国家级智能制造标准应用试点,这也是四川省入围该批次仅有的两家试点。两家试点建设都是按照“诊断+场景+标准+技术”步骤、按照“标准群”+技术方案的模式,达到小步试错、快速迭代减少转型风险的目的,形成了具有新都特色的“智转数改”典型案例。这些成果离不开新都区探索建立的标准化建设推动企业“智改数转”的路径,整个工作实践路径总结起来包括3个部分,标准化要素保障、质量技术基础支撑以及标准化示范带动。

2.1 聚焦标准化要素保障

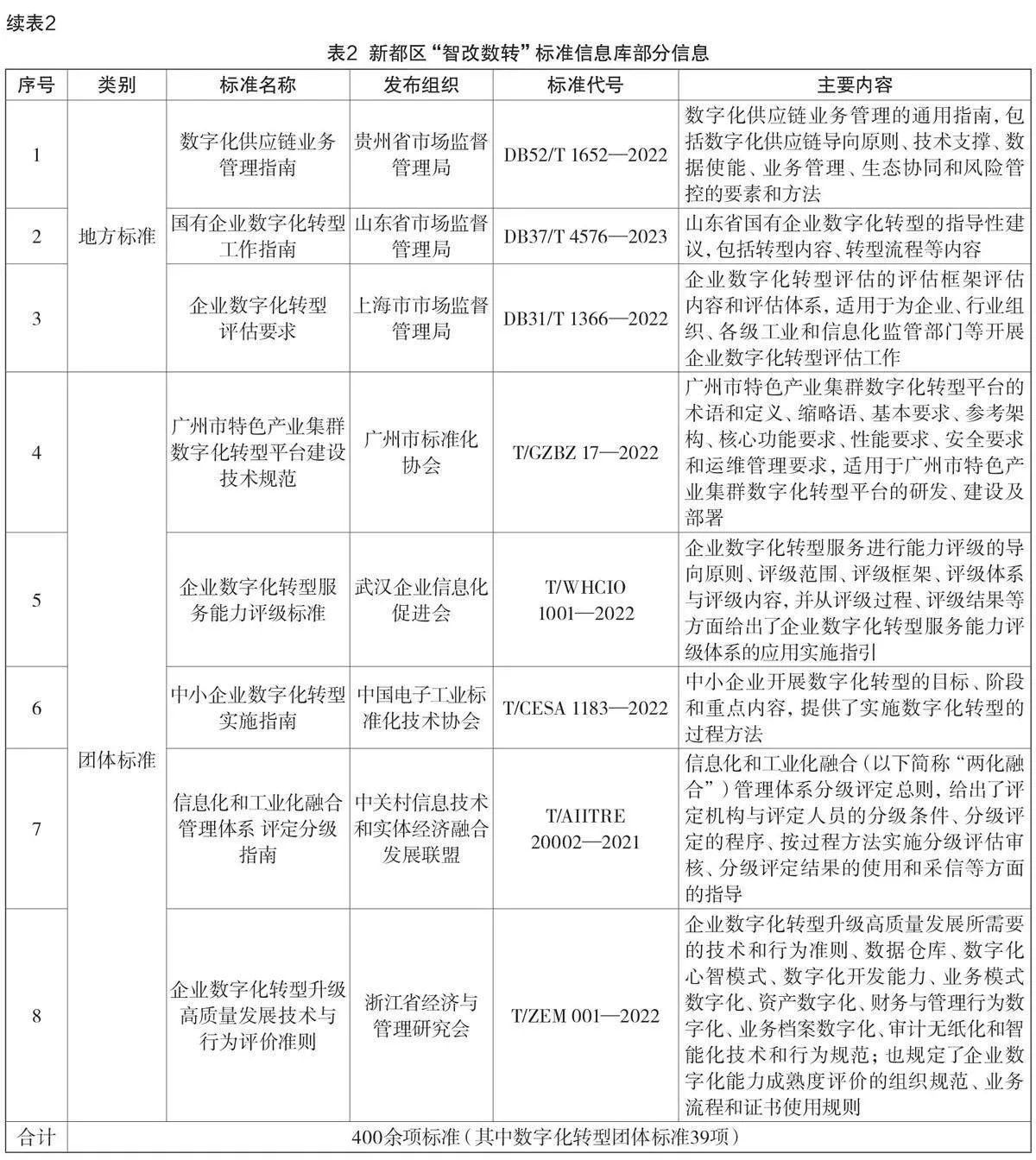

一是强化标准化信息资源供给。依托质量基础设施一站式服务为辖区企业提供标准集成服务,及时向企业传递国内外最新的“智改数转”标准化情报和标准文本(新都区“智改数转”标准信息库部分地方标准团体标准见表2);二是强化标准化技术服务供给。引入第三方标准化技术服务机构,为企业提供标准化工作技术诊断帮扶,常态化为企业制定标准、实施标准、应用标准提供技术咨询;三是强化标准化人才供给。由区市场监管部门、高校、标准化培训机构联合构建标准化人才培训机制,为企业培养既懂行业又懂标准化复合型人才。建立本地标准化人才专家库,发挥本地力量带动产业质量水平链式提升;四是强化标准化政策供给。将“智转数改”企业标准“领跑者”培育、标准制(修)订、标准化试点示范打造等纳入财政奖补范畴,增加企业开展标准化工作的积极性。

2.2 聚焦质量技术基础支撑

一是强化质量基础支撑。打造质量基础设施“一站式”服务中心和4个服务站点,延伸服务触角至园区腹地、企业聚集地。依托相关站点,聚集计量、标准、检验检测、认证认可等全链条质量技术基础相关的信息、机构、专家等资源;二是强化质量平台赋能。积极搭建“智改数转”质量工作平台,为中小企业提供一批成熟典型的标准应用实施指南、解决方案、工具库和质量管理数字化案例集,引导中小企业导入质量管理数字化理念;三是强化质量服务带动。开展航空、电子信息、轨道交通等制造业质量“智改数转”质量状况调研,从质量技术、质量管理、质量品牌、质量基础设施等方面,识别和剖析关键质量问题,分级分类形成质量问题清单,绘制质量图谱。深入开展质量管理数字化“深度行”等活动,利用交流论坛、线上公开课等形式宣贯《制造业质量管理数字化实施指南(试行)》。

2.3 聚焦标准化示范带动

一是“对标”开展需求诊断。由政府组织,依托技术服务机构,参照国家标准确定的模型和方法,面向企业开展深层次诊断服务,通过走访调研,精准把脉企业需求。2022年—2024年,新都区累计组织20余家企业参与“智转数改”需求诊断活动;二是“用标”确定应用场景。企业结合“智改数转”的需求,以标准确定价值效益作为参考,坚持问题导向、效果导向,从企业生产、经营、管理和服务过程中选取部分场景作为“智转数改”重点切入口;三是“定标”遴选关键标准。发挥标准化技术机构的支撑作用,确定应用示范场景,梳理现有的国家标准、行业标准等,分析标准的适用性、确定应用场景对应的“标准群”;四是“贯标”制定技术方案。以“标准群”作为技术依据,提供能达到标准要求的解决方案,以企业为主体实施“改”“转”的工作。

3 标准化建设推动企业“智改数转”的启示

新一轮科技革命背景下,“智转数改”是企业生存和长远发展的“必修课”,必须持之以恒、久久为功,充分发挥先进标准引领作用,持续完善“对标、定标、贯标”全链条工作,破解企业“不愿转,不会转,不敢转”的难题,加快培育数字化企业,提升供应链产业链稳定性,构建数字化转型新生态。

3.1 加强企业标准化意识,着力解决企业“不愿改、不愿转”

一是形成政策合力。整合市场监管、经信等部门现有政策,积极构建全面系统的标准化激励机制,营造人人学标准、懂标准、用标准的良好氛围,发挥企业在“智改数转”和标准化工作中的主体作用;二是建立标准资源方案解决池。强化GB/T23011—2022《信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型》等基础通用标准宣贯,引导企业充分认识“智转数改”重要性和长远性;三是产业园区推动。利用园区集群优势,提升标准数字化服务能力,组织园区内企业开展数字化改造。四是产业链带动。支持标杆企业赋能产业链供应链上下游,积极探索标准化先行先试,以标准化试点示范带动整体数字化达标。

3.2 提升企业标准化能力,着力解决企业“不会改、不会转”

一是加强标准数字化建设。适应智能制造和数字化的发展趋势,加快构建标准化数字化公共服务平台,优化标准数字化的表达与应用形式,确保标准承载的规则与特性能够通过数字设备进行读取、传输与使用;针对不同领域的企业、不同的应用场景,针对性地建立“标准群”和标准体系,并配套编制应用指南,明确各项标准的关系;二是进一步完善“智改数转”标准体系。加强“智改数转”标准体系建设,构建政府标准和市场标准协调配套的“二元”标准体系,尤其是加强“智改数转”关键技术、行业应用等方面标准供给,鼓励社会组织积极利用标准化手段推广新技术、新方法、新模式、新工艺应用;三是提升企业标准化能力。依托质量基础一站式服务平台,强化对企业首席质量官、首席数据官等专业岗位的标准化培训,分类、分层开展关键标准的解读以及基础能力培训,提升企业“写标准、用标准”的能力;分领域建立“智改数转”标准应用服务机构库,为企业应用相关标准提供“一对一”精准、专业的标准化指导。

3.3 降低企业标准应用成本,着力解决企业“不敢改、不敢转”

一是加快推进数字基础设施建设标准化建设,以标准化助力云、端、网一体化规模化推进,夯实“智改数转”基础支撑;二是差异化构建满足现有标准要求,且中小企业用得起的“小快轻准”解决方案以及工具包,降低企业“智改数转”基础成本;三是积极推行标准融资增信制度,对于主导和参与“智改数转”国家标准、行业标准制修订的企业,根据标准技术水平,增加企业融资增信的额度;对于企业融资贷款开展“智改数转”的项目,要将企业相关的技术方案是否满足国家标准、行业标准要求作为一个重要的考量。

4 结语

综上所述,在“智转数改”工作中,标准化发挥着不可替代的作用,标准化有效促进企业内外部及产业链的互联互通,有效降低“智转数改”成本,提高场景打造效率,助力企业提升产品质量、促进可持续发展。加强企业标准化意识、提升企业标准化能力、降低企业标准应用成本,将有效转变企业“不愿、不会、不敢”的局面,推动企业“智转数改”转型由“被动”向“主动”转换。

作者简介

陈晓占,本科,高级工程师,研究方向为标准化。

周爱平,通信作者,硕士研究生,工程师,研究方向为标准化。

黄姝,硕士研究生,高级工程师,研究方向为标准化。

欧阳青燕,硕士研究生,高级工程师,研究方向为标准化。

(责任编辑:袁文静)