与过往和解

2025-02-15李国华

《朝花夕拾》是鲁迅的散文集,收了他一九二六年写的回忆散文十篇,一九二八年九月由北平未名社初版,其后流布广远,是我们重要的文学滋养,也是我们理解鲁迅的重要窗口。

文集中的十篇文章当时陆续都发表在《莽原》杂志上,总题《旧事重提》,编集时改为《朝花夕拾》,并加写了《小引》和《后记》。“旧事重提”意味着温故知新,通过回忆童年到青年时期的十个片段,重新了解和整理自己,以面对未来的种种挑战;“朝花夕拾”意味着回忆已经结束,对自己的重新了解和整理已经完成,有一种“朝闻道,夕死可矣”的感觉。一九二七年五月编完集子之时,鲁迅大概会有某种闻道而有所决断的意思吧。但这是总体上的概括,具体而言,《狗·猫·鼠》和《阿长与〈山海经〉》是住在西三条胡同二十一号寓所时写的,那时候作者到处碰壁,《〈二十四孝图〉》《五猖会》和《无常》是四处避难时写的,一九二六年“三一八”惨案后北洋政府本来打算通缉北京文教界人士鲁迅等五十人,《从百草园到三味书屋》《父亲的病》《琐记》《藤野先生》和《范爱农》是住在厦门大学图书馆的楼上时写的,那时候被顾颉刚等人排挤,每一篇文章所关联的心境、感情和思想,都需要特别分析。

鲁迅在《朝花夕拾·小引》里说:“这十篇就是从记忆中抄出来的,与实际内容或有些不同,然而我现在只记得是这样。”这个说法很有意思,至少可以引出《朝花夕拾》的三个特点:一、它所写的是鲁迅记忆中的过往,读者不能完全当真;二、它所写的也不是鲁迅关于过往记忆的全部,作者有其选择和目的;三、相比于实际生活的真实,鲁迅可能认为记忆的真实更加要紧。比如《父亲的病》写父亲弥留之际,精通礼节的衍太太让鲁迅一直叫喊“父亲”,这个细节按照周作人的看法,“在旧时习俗上是不可能有的”(周作人:《鲁迅小说里的人物》)。又如《阿长与〈山海经〉》写远方叔祖是和蔼的寂寞老人,颇有感念,但根据周作人的补充,族人大会上疾言厉色“硬叫鲁迅署名”的,也是这位寂寞老人(周作人:《鲁迅的故家》)。在鲁迅看来,记忆的真实的确是比实际生活的真实更需要面对和处理的。还是在《朝花夕拾·小引》里,鲁迅感慨万千地说:“我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角,罗汉豆,茭白,香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。”故乡蔬果实际的味道不见得是鲜美可口的,但是求证之后,记忆中的味道还是顽固地留存。因此,对于鲁迅来说,成为问题的是记忆中的真实,而不是实际生活中的真实。人也许都会遇到类似情形,一直要面对的往往都是自己记忆中的真实,主观想象中的真实。

因为记忆具有哄骗的效果,鲁迅从记忆中抄出《朝花夕拾》的同时,就非常自觉地以他写作具体篇章时的心境、处境来应对记忆的哄骗。他在《朝花夕拾·小引》里说:“带露折花,色香自然要好得多,但是我不能够。便是现在心目中的离奇和芜杂,我也还不能使他即刻幻化,转成离奇和芜杂的文章。或者,他日仰看流云时,会在我的眼前一闪烁罢。”《朝花夕拾》中的十篇文章几乎都是在离奇芜杂的现在和童年、青年生活的记忆之间随时出入。比如第一篇《狗·猫·鼠》,开头写“从去年起,仿佛听得有人说我是仇猫的”,连着写了五大自然段近事,才调转笔头写“再一回忆,我的仇猫却远在能够说出这些理由之前,也许是还在十岁上下的时候了”,此后才进入童年世界。这样的写法既意味着鲁迅为写作时离奇芜杂的心境所困扰,试图从记忆中寻找应对的力量,也意味着鲁迅认为现实包裹着记忆,而且随时可以唤醒记忆。一旦记忆中的那只隐鼠被唤醒,童年最温暖的片段之一也就浮现出来,鲁迅似乎也就得到了一点点抵挡现实的力量吧。又比如第二篇《阿长与〈山海经〉》,文意是顺着《狗·猫·鼠》来的,所以开头写“长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆”,表面上直接进入了童年世界,实际上仍然留着写作时的离奇芜杂,其中“说得阔气一点,就是我的保姆”,就是针对现实的语句。这带来的影响是,文章先写长妈妈种种不足,才写她送《山海经》的温暖时刻,欲扬先抑的谋篇布局里隐藏着作者对现实和记忆的真实理解。文章中间和结尾动人的语句,即“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”和“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵”,就是作者从记忆中发掘的震悚时刻,用以抵挡现实对长妈妈这样平凡的人的淡漠无情。文章倒数第二自然段所写的“我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢”,像是把“三十年”折叠成一个短短的时间通道,芜杂离奇的现在和温暖的过去直接串联在一起,鲁迅的身心因此回暖,似乎多了一点点力量。又如第三篇《〈二十四孝图〉》,开头最是激烈,看上去与文章主体要写的童年阅读记忆渺不相关,“我总要上下四方寻求,得到一种最黑,最黑,最黑的咒文,先来诅咒一切反对白话,妨害白话者”,这完全是写文章时鲁迅坚持白话文价值的反映。而且,写文章时鲁迅担心被北洋政府通缉,正四处避难,而北洋政府官员大多是反对白话的,鲁迅的愤恨可见一斑,反映在文章中就是不惜一切的诅咒情绪,接下来写童年阅读记忆也就多写一些不愉快的经历,诸如“专读‘人之初性本善’读得要枯燥而死了”“招我反感的便是‘诈跌’”和“祖母又老了,倘使我的父亲竟学了郭巨,那么,该埋的不正是我么”之类,其中的枯燥、反感和恐惧所可能引发的刻骨铭心的愤恨,就与写文章时的心境相互映发,鲁迅从记忆中也找到了诅咒妨害白话者的必要。不过,文章的主要内容是写童年的阅读记忆,结尾也就写与儒者期待相反,读《二十四孝图》残留的影响是自己总觉得白发的祖母“也是一个和我的生命有些妨碍的人”。这种对于教育和个体的观念形成之关系的反省,又别是一番滋味。

以写作时的心境、处境来应对记忆的哄骗,《从百草园到三味书屋》可能是最典型的一篇。它延续了之前四篇写作对于记忆的确信,第二自然段开始就写下了对百草园的绚烂描写,如《无常》所写:“我至今还确凿记得,在故乡时候,和‘下等人’一同,常常这样高兴地正视过这鬼而人,理而情,可怖而可爱的无常;而且欣赏他脸上的哭或笑,口头的硬语与谐谈……”一切记忆都色香俱存,鲜活如新,仿佛“带露折花”一样。但是,作者清楚这些都只是记忆中的存留,自己与百草园“连那最末次的相见也已经隔了七八年,其中似乎确凿只有一些野草”,并不见得有那么绚烂。在这样的双重心绪中,鲁迅借着写告别百草园进书塾读书而写下了双重告别:

我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了,而且还是全城中称为最严厉的书塾。也许是因为拔何首乌毁了泥墙罢,也许是因为将砖头抛到间壁的梁家去了罢,也许是因为站在石井栏上跳了下来罢,……都无从知道。总而言之:我将不能常到百草园了。Ade,我的蟋蟀们! Ade,我的覆盆子们和木莲们!……

这段文字一方面写下了童年的不解,一个儿童接受惩罚,不得不告别乐园,另一方面写下的却是写文章时的作者向童年乐园告别的声气。Ade 是德语,意思是告别,是留学日本后的鲁迅才会使用的语言,因此,写下“Ade,我的蟋蟀们! Ade,我的覆盆子们和木莲们!……”,就是写文章的此刻对于童年的告别。记忆始终充满蛊惑人心的力量,但作者到底不想被记忆哄骗,于是决然发出告别的声音,意图抛下记忆的力量、温暖和包袱前行。不过,鲁迅似乎觉得事情没有那么简单,要告别的对象不胜枚举,要用省略号来表示,要告别也不见得就能告别得了,“旧来的意味”可能始终留存,也要用省略号来表示。

正所谓“相见时难别亦难”,鲁迅写着写着,甚至觉得写出了一些意料之外的笔墨,与记忆无关,与告别记忆也无关。比如第一篇《狗·猫·鼠》

正头头是道写着仇猫的原因,作者突然意识到“这些口实,仿佛又是现在提起笔来的时候添出来的”,是“欲加之罪,何患无辞”,是为文造情,并不一定是决意打猫“当时涌上心来的理由”。那么,接下来“要说得可靠一点”,又有多可靠呢?似乎也只是一种随文添出来的说辞吧?鲁迅对此也很清醒和自觉,他不愿意被记忆哄骗,也不愿意被写作哄骗,努力躲避着记忆和写作可能带来的陷阱继续写下去,展现出来的是一种真诚、清醒而痛苦的写作面貌。这样的地方是很见鲁迅性情的。

在更多时候,鲁迅并不明确表示有些笔墨是随文添出来的,也不大容易分清他是自觉的,还是不自觉的。比如《五猖会》写童年记忆中的赛会,引到《陶庵梦忆》中赛会的描写,是顺理成章的,突然插一句“赛会虽然不像现在上海的旗袍,北京的谈国事,为当局所禁止,然而妇孺们是不许看的,读书人即所谓士子,也大抵不肯赶去看”,就不免有些奇峰突起,像是随文添出来的笔墨。这种旁逸斜出的文字对描写五猖会毫无作用,却很能见出鲁迅善于讽刺的精神和气质,他随手一刺,使得看上去单一的回忆文章与现实的离奇芜杂相互关联起来,变得辛辣活泼。类似这样的笔墨大体上应该是自觉的,鲁迅擅于嬉笑怒骂,由来久矣。

倒是一些篇章写出的寂寞感,可能是不自觉的。比如《狗·猫·鼠》写“有一天,我忽然感到寂寞了,真所谓‘若有所失’”;《阿长与〈山海经〉》写“这老人是个寂寞者”,多少跟所写事情本身有关系。隐鼠确实丢了,老人确实无人可谈,当事人感到寂寞,是很正常的,虽然这些细节的凸显跟鲁迅写文章时的心情肯定有关系。再看《从百草园到三味书屋》中的文字:

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着,木莲有莲房一般的果实,何首乌有拥肿的根。有人说,何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来,也曾因此弄坏了泥墙,却从来没有见过有一块根像人样。如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,像小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。

这段家喻户晓的描写中出现了绚烂富美的植物、生机勃勃的动物以及人在自然中安闲自在的感觉,确实是儿童的乐园。但这乐园是由一个成年人回眸看见的,他指给读者看乐园中的一切,所谓的“无限趣味”只属于童年,可回想而不可抵达。一种惘然若失之感隐藏在字里行间,也就是寂寞。但作者只明确写了绚烂,因而寂寞是不自觉的。鲁迅童年是和弟弟们、堂兄弟们一起在百草园玩的,但在记忆中却只剩了他自己,一个孤独寂寞的儿童,在生气勃勃的自然中,想象着成仙。这个孤独寂寞的儿童也许没有体会到多少人间的温暖,因此他想成仙告别人间,彻底与自然融为一体,那样他就可以拥有想拥有的一切。不过,这寂寞感也许真正属于的是正在写文章的成年作者,在厦门大学图书馆的楼上,鲁迅感到“寂静浓到如酒,令人微醺”(鲁迅:《怎么写——夜记之一》),置身丛冢荒坟和微茫海天,确实容易感到格外地空虚寂寞。

鲁迅写文章时的这种寂寞感也影响了他对老师藤野严九郎和挚友范爱农的回忆。从《藤野先生》和《范爱农》两篇文章来看,鲁迅在日本时几乎没有什么相与的师友,只有藤野先生对他是友善的,范爱农是鲁迅回国后才成为挚友的。这些都与事实不符,也不是鲁迅记忆的全部,但鲁迅在文章中却写成了这种孤独寂寞的状况,不能不说与写作时的心境、处境密切相关。在“寂静浓到如酒”的氛围中,鲁迅简化了自己的日本生涯,放大了藤野先生的善意,更放大了自己与范爱农之间的友情。《范爱农》文中写“我想为他在北京寻一点小事做,这是他非常希望的,然而没有机会”,又写范爱农常说“也许明天就收到一个电报,拆开来一看,是鲁迅来叫我的”,即可见出彼此关系并不十分紧密,甚至有一些不对等。当时鲁迅没有特别的能力帮助范爱农,固然可以算是实情,但范爱农期望殷切而鲁迅无力应对,鲁迅在范爱农去世后有所愧疚,也是实情。这就使得他在当时悼念的诗《哀范君三章》和后来回忆的文章《范爱农》中有些放大自己对故友的情思,这也是人情之常。《范爱农》写“夜间独坐在会馆里,十分悲凉”,写记得当年悼诗里的“旧朋云散尽,余亦等轻尘”,既是回忆,更是现在。不能说鲁迅写作时的心境、处境完全改造了他的记忆,但的确在用以抵挡记忆的哄骗的同时,多多少少修改了记忆,《朝花夕拾》的内容因此是记忆和现在相互编织的结果,耐人寻味。

在记忆的蛊惑和哄骗中,鲁迅找到了记忆中一些温暖和愤怒的片段,并以为前行的力量,在《藤野先生》中,他明确写下“每当夜间疲倦,正想偷懒时”仰面瞥见墙上藤野先生的照片就会记忆苏醒,“使我忽又良心发现,而且增加勇气”,从而继续“写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”。但鲁迅写《朝花夕拾》,似乎更多的是要与过往和解,他甚至是因为要与过往和解,才强调记忆的蛊惑和哄骗。除了《从百草园到三味书屋》中明确写出的双重告别给人和解之感,在几篇具有互见效果的文章中,可以更清楚地观察到鲁迅的和解之意。比如在《狗·猫·鼠》中写“当我失掉了所爱的,心中有着空虚时,我要充填以报仇的恶念”,而后来知道是阿长踏死了隐鼠,这种恶念就在《阿长与〈山海经〉》中得到了和解。作者写文章时应该已经懂得,恶念也许是一种必须摆脱的执念,人的好坏也许需要更长的观察尺度和更包容的理解尺度。又比如在《五猖会》中写“我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书”,似有所指责和愤恨,在《父亲的病》中却写“我现在还听到那时的自己的这声音,每听到时,就觉得这却是我对于父亲的最大的错处”,则有所理解和悔悟了。两篇文章所写的两件事虽然没有直接关系,鲁迅不会因为感觉父亲弥留之际大喊是自己错了而认为父亲在自己要出去看五猖会时却让自己背书是可以接受的,但还是达成了和解,以曲折的方式回应了当年的父子关系。另外,按照周作人的解释,除了上文提及的没有在父亲临终大喊父亲的习俗,鲁迅的父亲平时对儿子的功课“监督得并不紧”(周作人:《鲁迅小说里的人物》),突然要求背书的细节也有可能是鲁迅记忆的错讹。不管周氏兄弟谁是谁非,可以肯定的是,鲁迅写下的两处细节不妨理解为他对父亲的心结,只有正视并且写出,才有可能和解。类似的和解也出现在《藤野先生》和《范爱农》中,《藤野先生》开头写“东京也无非是这样”,对当年的清国留学生颇为鄙夷不屑,但在《范爱农》中却写当年自己所瞧不上的人群里不仅有范爱农,而且有陈伯平、马宗汉等烈士,“而我都茫无所知,摇着头将他们一并运上东京了”,这就写出了自己的狭隘、偏颇和对于革命烈士的愧疚,达成了一定程度的和解,正视了自己,也容纳了他人和过往。

但以写作与过往和解,也许会被写作所哄骗。于是在《朝花夕拾》的《后记》中,鲁迅写“那一点本文或作或辍地几乎做了一年,这一点后记也或作或辍地几乎做了两个月。天热如此,汗流浃背,是亦不可以已乎:爰为结”,就是表示,写作也哄骗了自己近乎一年和另外两个月,也应该停下来,该结束了。如果记忆不能从写作中苏醒和修正,如果与过往的和解不能从写作中达成,倒不如就没有和解,一切都按本来的样子存在,没有和解的和解,也许是真正的和解。

在写《朝花夕拾》之前的两三年内,鲁迅写了《彷徨》《野草》和《华盖集》中的小说、散文诗和杂文,而在写《朝花夕拾》的同时写了《华盖集续编》中的大部分杂文,与许广平的通信集《两地书》则贯穿其中。如果学有余力,这些都是理解《朝花夕拾》时可以参考的。《朝花夕拾》可以视为鲁迅的个人传记,可以视为鲁迅写的辛亥革命史,也可以视为鲁迅写的大革命期间的文人心灵史,就看如何去读解了。

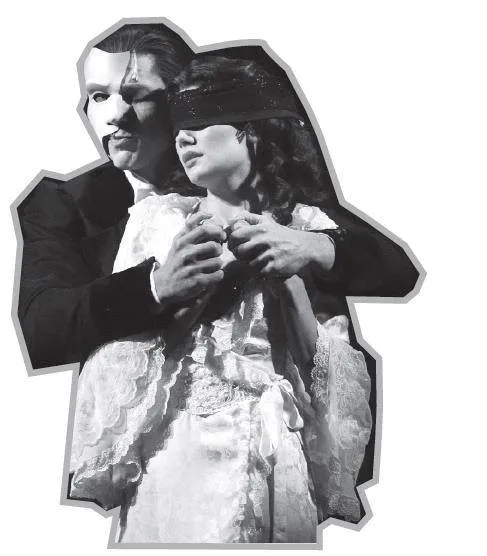

一听就懂的音乐剧

费元洪 著 定价:128.00 元

《剧院魅影》《猫》《悲惨世界》《妈妈咪呀》《音乐之声》《西区故事》《汉密尔顿》《巴黎圣母院》《伊丽莎白》《莫扎特》《奥涅金》……本书涵盖36 部来自主要音乐剧大国的代表剧目。作者费元洪从创作背景、剧情内容、音乐构思、舞美设计、演唱表演、文化内涵等方面,带领读者领略音乐剧这门当代最综合的舞台艺术的魅力。

生活·读书·新知三联书店刊行