以“手”为攻, 匠心独具: 营销中的手工制作效应

2025-02-14秦环宇刘展呈谢志鹏吕林祥

摘" 要" 虽然标准化的工业产品已经成为市场主流, 但手工制作的产品却意外地受到消费者热捧。然而有关手工制作的文献零散分布于管理学、艺术学和社会学等多个学科领域, 结论之间也存在矛盾, 难以解释新技术赋能下手工制作的新兴现象。现有手工制作效应的理论框架主要围绕手工制作的定义、分类及其影响展开; 手工制作效应的心理机制主要包括感知自然、感知独特、感知质量、感知努力、感知“爱”和心理所有权; 同时, 手工制作效应还会受到产品类型、消费情境和消费者特征等因素的调节。手工制作在新的商业环境下具有独特的理论意义和营销价值。

关键词" 手工制作, 工匠精神, 感知独特, 心理所有权, 消费者行为

分类号 "B849: F713.55

1" 引言

在工业4.0时代, 随着新质生产力的崛起, 高效率、低成本和强柔性的智能化制造技术正深刻地影响着工业生产的发展。人在生产制造过程中的地位不断下降(董泽瑞, 杜建刚, 2020), 手工生产模式逐渐被机械化大生产所取代(刘建新 等, 2021)。手工制作也被贴上落后、低效和乡土的标签(徐赣丽, 2022), 似乎与工业化的现代社会格格不入。然而, 当前市场中却出现了一种新的“逆工业化”浪潮, 手工生产的产品受到越来越多消费者的关注与追捧。数据显示, 2023年全球手工产品的市场规模高达8304亿美元1。同时, 手工制品电子商务平台Esty用户数量持续增长, 至2020年第二季度其商品销售总额正式超过25亿美元(Droege, 2021)。网红李子柒、手工耿和阿木爷爷等传统手工制作者受到国内外观众的热捧, 圈粉无数; 各种DIY手工体验项目也风靡各大城市的街头巷尾, 自制香薰蜡烛、石膏娃娃涂鸦和Tufting簇绒制作体验等成为人们休闲解压的新方式; 宜家等企业甚至主动为用户手工参与产品制作提供帮助。此外, 即使是与手工制作本身并无联系的科技品牌, 也在积极与手工制作建立联系, 如以情怀著称的手机制造商“锤子科技”直接将品牌标识设置成工匠最钟意的工具——锤子, 以表达对手工匠人的崇拜。由此可见, 以人力为主导的手工制作产品并未完全淡出消费市场, 反而在近年来愈发受到消费者的青睐(Fuchs et al., 2015)。这不禁让人产生疑问, 手工制作为何能够在工业化浪潮下成功“逆行”? 工业化浪潮又给手工制作带来了什么影响?

《周礼·考工记》中记载:“知者创物, 巧者述之守之, 世谓之工。”在传统农耕社会中, 手工制作是人们的主要生产方式。它是指由制作者选择材料、设计产品并亲手制作的过程(Campbell, 2005)。其中, 制作者是手工制作的主体, 而能够熟练使用传统方法手工制作物品的人被称为工匠(Bhaduri amp; Stanforth, 2017)。一个产品的制作, 从原料到成品, 通常需要由一名或多名工匠经过几十道手工工序才得以完成。其中, 传统手工工匠所追求的精雕细琢和精益求精正是近年来倍受认可和提倡的“工匠精神”的体现(Chen et al., 2022)。在人们通俗的理解中, 手工制作产品主要指由技艺高超的工匠采用优质天然材料制造的产品(Bhaduri amp; Stanforth, 2017), 如玉石雕刻等传统手工艺品; 但在更广泛的含义上, 手工制作产品泛指由人工主导制作或加工的产品, 不仅包括充满艺术价值的手工艺品, 也包括手工DIY产品、手工日用品和手工食品等。

尽管手工制作受到越来越多消费者的喜爱, 但当前手工制作领域的文献研究仍存在系统性不足, 且结论之间存在矛盾。一方面, 现有研究中对手工制作所带来的影响仍存在争议, 且现有研究大多聚焦于手工制作的正面效应, 对负面效应的关注较少。例如, 手工制作通常被认为能够使消费者感知到更高的质量(范晓明 等, 2019), 也能够激发消费者对产品创造力的感知(Magni et al., 2024), 促使消费者愿意为手工制作产品支付更高的溢价(刘建新 等, 2021)。但也有研究表明, 手工制作可能会激发消费者产生“小作坊”和“脏乱差”等负面联想(White et al., 2016), 导致消费者降低对产品质量的认可(Littrell et al., 1993)。另一方面, 现有研究也难以解释与手工制作相关的市场新现象。例如, 随着技术的发展, 数字手工艺品逐渐流行, 但数字雕塑等数字手工艺品所产生的市场影响却少有学者关注, 现有的手工制作研究也未就此进行深入探讨。同时, 在定义和维度等方面, 手工制作现有的理论与现实之间也存在差距, 对于一些新兴事物是否属于手工制作尚未达成一致意见。例如, 画家在电子手绘板上使用电子压感笔绘制的画作、用户操纵电子设备在MINECRAFT (中文译“我的世界”)等游戏中收集材料而制作的虚拟建筑和设计师在虚拟世界中设计的“数字工艺品”等。

综上, 虽然已有学者关注到了手工制作这一生产方式对消费者的影响, 但现有文献分散在管理学、艺术学和社会学等多个领域, 且研究结论之间存在矛盾, 缺乏跨学科视角的归纳整理。同时, 相关研究尚处于起步阶段, 对手工制作效应的心理机制探讨不够深入, 对其边界条件的界定也不够明晰。因此, 亟需对现有手工制作的相关研究进行系统性地整理和分析。故本研究将结合不同学科视角, 对手工制作的主要概念、分类、影响、作用机制和边界进行整理, 按照生产模式和技术专业性对其进行分类并明确手工制作的概念范畴; 深入探讨手工制作的正负面效应及其作用机制, 包括感知自然、感知独特、感知质量、感知努力、感知“爱”和心理所有权; 归纳出产品类型、消费情境和消费者特征三方面的边界; 对未来手工制作的研究方向进行展望。由此, 本研究将梳理出手工制作的主要研究脉络, 进一步完善和发展手工制作效应的相关理论, 为管理者在制作方式的选择和营销过程中提供更切实的指导。

2" 手工制作的概念及其分类

2.1" 手工制作的概念

手工制作的含义通常有狭义与广义之分。狭义的手工制作是指产品主要由技艺高超的工匠采用优质天然材料, 完全由人工进行生产(Bhaduri amp; Stanforth, 2017)。通常侧重于产品的艺术性与独特性, 如传统手工艺品。而广义的手工制作泛指产品由人工制作或加工, 而非机器设备批量生产。无论制作过程是否复杂, 制作技艺是否精湛, 产品是否具有高度的艺术价值或文化价值, 只要人工参与的部分对产品的最终形态、价值或独特性产生显著影响, 都可以被认为是手工制作的产品, 如手工食品和手工DIY产品等。而仅由人构思设计, 却完全不参与制作环节的, 通常不被视为手工制作。本研究主要关注广义范围上的由人参与完成制作或加工的手工制作及其营销效应。

不同于传统农耕社会中手工制作主导的生产方式, 随着工业生产技术的发展与产品制作方式的变革, 现代市场中的大部分产品都采取了手工与机器相结合的混合制作模式(Newman amp; Bloom, 2012)。这对如何将产品界定为手工制作还是机器制作提出了巨大的挑战。为此, 学者们从不同角度对手工制作进行概念界定。Campbell (2005)强调手工制作与机器制作的最大区别在于手工制作主要是由人在生产过程中主导并控制机器, 而不是由机器主导。但鉴于消费者无法了解真实的制作过程, Fuchs等(2015)从信息披露视角对手工制作进行定义:将被制造商宣称为手工或手工艺制造的制作方式称为手工制作; 将被制造商宣称为机器制造的制作方式称为机器制作, 尽管实际的制作方式和制造商宣称的制作方式可能存在差异。这一定义有效解决了在生产过程中同时使用手工与机器制作时如何界定产品制作方式的问题(范晓明 等, 2019; Frizzo et al., 2020; Song et al., 2023)。与此同时, 随着消费者开始参与手工制作过程(Norton et al., 2011), 手工制作产品的制作主体不仅有传统的产品生产者还有产品的消费者。为此, 董泽瑞和杜建刚(2020)将手工制作定义为由人主导完成产品从选定材料到产出成品的过程; 将机器制作定义为由机器主导实现产品从材料加工到产出成品的过程。结合以往研究, 为突出手工制作和机器制作的本质区别, 本研究所采用的定义主要考虑到人在产品制作过程中的重要性及其对产品价值的重要影响。本研究认为手工制作主要指人通过双手和辅助工具, 运用各种材料和技术, 直接参与并主导产品创作、制造或加工, 并对产品最终形态或价值产生重要影响的过程。手工制作产品涵盖了从日常用品到艺术品的广泛范围, 既可以是简单的编织产品或手工食品, 也可以是复杂的玉器雕刻品或金属工艺品。

此外, 新消费场景和新生产技术在手工制作领域的应用也推动着手工制作概念的发展。从借助数字平台(如Etsy)销售手工制品, 到小规模自动化生产(如Sole, 为每位客户定制3D打印鞋), 手工制作在各种技术场景中蓬勃发展(Rao amp; Gopi, 2016)。同时, 生成式人工智能的出现也为手工制作产品的设计创作提供了更加丰富的解决方案。这种将传统手工艺与现代数字技术相融合的做法, 为手工产品的设计和生产开辟了新的可能, 比如更复杂的形状、更精妙的细节和更个性化的定制服务等。尽管由新技术驱动的手工制作正在对手工产品的创作和消费方式产生深远的影响, 但现有文献尚未对其概念做出明确界定, 其影响亦有待未来研究进行更深入的探讨。

由于市场营销策略的复杂性, 对于某一具体产品是否属于手工制作的范畴, 还需要在特定的消费情境下进行定义。因此, 为了更全面地理解手工制作的特点及其效应, 除了对手工制作的概念进行探讨外, 还需要对手工制作的多样形式进行更细致的分类。

2.2" 手工制作的分类

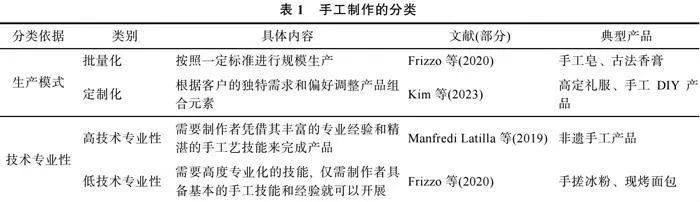

现有研究虽然对手工制作的营销效应进行了一定的探讨, 但通常仅使用机器制作和手工制作这样粗略的分类方式(刘建新 等, 2021; Boisvert amp; Ashill, 2018; Rauschendorfer et al., 2022)。手工制作的分类仍存在类别重叠和概念模糊等问题, 这在一定程度上阻碍了手工制作领域研究的发展。因此, 本研究全面梳理了管理学、艺术学和社会学等多个学科领域的国内外研究成果, 对手工制作进行初步分类。其中不仅涵盖了传统的实用型手工制作产品, 还充分考虑了手工食品、体验型DIY手工产品和手工非物质文化遗产产品等多种目前市场上热门的手工制作产品类型(见表1)。

2.2.1" 按生产模式分类

结合现有产品的生产模式(Sunikka amp; Bragge, 2012), 可以将手工制作分为批量化手工制作和定制化手工制作。

批量化手工制作是指按照一定标准进行规模生产的手工制作。这类手工制作产品通常能够以较快的速度和较低的成本进行生产, 具有一致性和稳定性。批量化手工制作的产品通常提供大量相似款式的产品, 可以广泛满足消费者的需求, 如手工皂和古法香膏等。

相较而言, 定制化手工制作是指根据客户的独特需求和偏好调整产品组合元素的手工制作(Kim et al., 2023)。高定礼服和定制蛋糕等都是典型的定制化手工制作的产品。消费者在定制化手工制作产品设计制作过程中的参与度相对较高, 因此使消费者能够通过产品的独特设计来表达自我(Kim et al., 2023), 定制化手工制作的最终成品通常具有高度的排他性和个性化特征。这也使得该类产品的售价通常显著高于批量化手工制作的产品(Sunikka amp; Bragge, 2012)。同时, 消费者也往往对定制化手工制作的产品更加青睐, 因为定制化手工制作的产品能够充分满足消费者自我表达的需求, 传达消费者的口味、偏好和社会身份(Moreau et al., 2020)。消费者通过购买定制化手工制作产品能够增加其自我真实性, 进而提升消费者的主观幸福感(Subjective well-being)和行为幸福感(Behavioral well-being) (Choi et al., 2022)。随着消费者生活条件的改善和个性化需求的增长, 定制化手工制作产品正在受到越来越多消费者的喜爱。

此外, 随着消费者对定制化手工制品独特性需求的日益增长, 定制化手工服务产品也逐渐兴起。手工制作服务主要是由商家提供场地和批量化制作的原材料或半成品, 然后由用户自己亲手完成最终产品。消费者亲手参与产品从设计到成品的制作过程, 不仅获得了独一无二的个性化作品, 还获得了创作的乐趣和情绪价值(Köcher amp; Wilcox, 2022)。这种模式不仅满足了消费者对个性化体验的追求, 也使得消费者在手工制作过程中扮演着越来越重要的角色(Norton et al., 2011)。例如, 宜家提供的家具产品允许消费者在购买后自行动手组装, 最终完成独一无二的家具成品, 这种参与式体验深受消费者喜爱(Mochon et al., 2012)。近年来, 像Tufting簇绒地毯制作这样的手工DIY活动也愈发受到年轻消费者的热烈追捧, 并逐渐成为一种潮流。尽管消费者的制作水平可能不及专业工匠, 但参与手工制作的过程能够使消费者感受到生活的意义(de Bellis et al., 2023)和独一无二的产品价值(Norton et al., 2011)。消费者既参与了产品的设计, 也参与了产品的制作。因此这些提供了手工制作服务的产品也应当被认为是手工制作产品, 并且具有较高的定制化特征。

2.2.2" 按技术专业性分类

制作者是手工制作的主体, 在手工制作过程中发挥了关键作用。制作者专业技术的高低对手工制作产品的价值和品质具有重要影响。

Manfredi Latilla等(2019)的研究认为, 高技术专业性的手工制作通常是指需要制作者凭借其丰富的专业经验和精湛的手工艺技能来完成产品的手工制作。这些具有娴熟工艺技巧的制作者通常被尊称为工匠, 他们的知识和技术往往难以复制和传播, 使得产品具有排他性和独特性。因此, 高技术专业性的手工制作产品通常也具有较高的商业价值(Newman amp; Bloom, 2012), 受到大众的广泛认可, 如高级定制珠宝等。与此同时, 高技术专业性的手工制作产品也往往具有较高的历史和文化价值(Zhang et al., 2023)。例如, 中国非物质文化遗产“云锦木机妆花手工织造技艺”需要制作工匠经过长期学艺, 具备高超的技术水平和丰富的设计和织造经验。

相较而言, 低技术专业性的手工制作则指那些不需要高度专业化的技能, 仅需制作者具备基本的手工技能和经验就可以开展的手工制作。制作者的技能往往并不会增加此类手工制作产品的价值。手搓冰粉等手工食品就是一种典型的低技术专业性的手工制作产品, 它保留了手工制作的特点, 使消费者感知到产品的天然性和真实性, 增加消费者对产品的信任(Frizzo et al., 2020)。但这类产品的附加价值通常低于高技术专业性的手工制作产品。现有研究尚未对不同技术专业性的手工制作的营销效应进行探讨, 仅有少数研究关注了其中某一具体的手工制作产品, 例如有研究探讨了非物质文化遗产的手工制作效应(Sofi et al., 2022; Zhang, 2018)。

综上所述, 随着机器生产的广泛普及和新技术的不断发展, 过往研究仅将产品简单划分为手工制作和机器制作的分类方法, 已难以阐释手工制作市场中出现的新产品的特性和新现象。本研究基于手工制作的特征, 从生产模式和技术专业性两个维度对手工制作进行分类, 并纳入新出现的各种手工制作类型, 从而清晰界定了手工制作的定义和范畴。为了深入探讨手工制作的营销价值, 并解决过往研究中关于手工制作的争议, 本研究将从多个角度分析手工制作在市场中的双刃剑效应。

3" 手工制作的效应

手工生产的产品在销售过程中通常带有特殊的标签, 如传统、古法、手作和天然等(Wilcox et"al., 2024)。进化心理学认为, 物品是人体和心智的延伸, 人的肢体和心智能自行进化, 人工制品反过来也会影响人类的进化, 因此手工制品和人类社会的发展息息相关(McLuhan, 1951)。当前, 手工制作正重新受到消费者和企业的关注(Droege, 2021), 逐渐成为企业营销的重要工具。但当前学界对于手工制作的营销效应尚未达成共识, 不同学者对于手工制作对产品和品牌的影响仍存在争议。基于此, 本研究对手工制作的影响进行系统归纳和整理, 通过正面效应和负面效应两方面分别探讨手工制作的营销效应(见表2)。

3.1" 手工制作的正面效应

首先, 现有研究普遍认为, 手工制作的产品会获得消费者的积极评价(董泽瑞, 杜建刚, 2020)。相关研究主要从情感共鸣、真实性、创造力和自我展示四个方面进行探讨。在情感共鸣方面, 消费者会联想到手工制作产品背后所蕴含的人类智慧与辛勤劳动, 以及工匠在手工制作过程中精益求精的理念追求(范晓明 等, 2019; 孟陆 等, 2022), 从而对手工制作产品产生情感依恋和情感共鸣, 赋予产品更积极的评价(Schroll et al., 2018)。在真实性方面, 消费者普遍认为相较于其他制作方式生产的产品, 手工制作的产品更加自然和真实可信(Frizzo et al., 2020)。例如, 消费者通常认为手工制作酸奶的含奶量比机器制作的酸奶更高, 手工制作的羊毛衫中使用真正羊毛的可能性也更大(Abouab amp; Gomez, 2015)。在创造力方面, 相较于机器制作的产品, 消费者通常认为手工制作产品的创造力更高(Magni et al., 2024)。手工制作往往被认为是工匠个人意志的体现, 工匠在手工制作过程中需要丰富的想象力、卓越的判断力和源源不断的灵感, 并投入坚持不懈和细致入微的努力(Newman amp; Bloom, 2012)。这些印象会激发消费者对产品背后工匠的新颖和独特创意的深度认同, 从而对产品的创造力给予更高的评价(Newman amp; Bloom, 2012)。在自我展示方面, 当亲身参与手工制作时, 消费者能在这一过程中获得自我肯定, 增强自身的自豪感和成就感。这不仅能够满足消费者深层次的心理需求, 更可以借此向他人展示个人的独特才能和精湛技艺, 进而提高消费者对产品的评价(Mochon et al., 2012; Troye amp; Supphellen, 2012)。

其次, 手工制作能够激发消费者更强的购买意愿(Macías-Mañas et al., 2024), 使消费者为产品支付更高的溢价(Droege, 2021)。现有研究主要从工匠精神、自然偏好和文化内涵三个方面进行探讨。在工匠精神方面, 消费者会将手工制作产品与制作工匠积极的社会品质相联系(如温暖、热情和精益求精等), 这能够提升消费者对产品附加价值的感知(Bhaduri amp; Stanforth, 2017; Reich et al., 2018), 从而提高对产品的估值(Job et al., 2017)。手工制作的产品不仅是工匠思想与精神的物质体现, 更是他们日夜辛勤努力的结晶, 消费者购买这些产品不仅是为了获得物品的使用价值, 更表达了对制作工匠的肯定与欣赏(Reich et al., 2018)。在自然偏好方面, 手工制作从生产、维修、循环使用到供应链材料的选择等多个环节, 均能对可持续发展产生积极效应(Eglash et al., 2020), 这能够激发消费者对产品的绿色、天然和真实的正面感知(Abouab amp; Gomez, 2015; Frizzo et al., 2020; Prados-Peña et al., 2024)。随着公众环保意识的增强, 凭借消费者对自然元素的偏好, 手工制作可以满足消费者对可持续消费的期望, 提升消费者对产品的喜爱, 有效增强消费者的购买意愿(Judge et al., 2020; Pieniak et al., 2009)。在文化内涵方面, 手工制作产品与机器制作的工业化和现代化的产物截然不同, 它更是一种文化的深刻体现和象征(Trivedi et al., 2023)。对于具有文化价值的手工制作产品而言, 其中每件产品都承载着丰富的文化内涵, 凝聚了一个国家或地区的传统精髓、历史积淀和集体智慧(Zhang et al., 2023)。消费者选择购买手工制作产品时, 他们不仅满足了物质层面的需求, 更在无声中表达了自己的文化身份, 强化了自己在文化共同体中的存在感, 也获得了文化的认同感和归属感(He amp; Wang, 2015)。因此, 尽管在当前竞争激烈的市场环境中, 手工制作产品的价格往往较机器制造的产品高出一筹(Koli, 2021), 但消费者仍然认可其独特的魅力和文化价值, 保持着对手工制品强烈的购买意愿(Droege, 2021)。消费者对文化价值的追求和认同, 使手工制作产品在消费市场中独树一帜。

此外, 手工制作会促使消费者产生更加积极的产品使用行为(Lee amp; DeLong, 2016)。手工制作通常能够获得消费者更高的评价并激发其对产品的喜爱, 因此消费者往往会更频繁地使用相关产品(Lee amp; DeLong, 2016)。在具体使用过程中, 相比于机器制作的产品, 消费者会更精细地对待和使用手工制作的产品(Wu et al., 2017)。这是由于在消费者的感知中, 手工制作的产品往往要耗费制作工匠的大量心血, 制作难度较高(Norton et"al., 2011)。消费者通常不希望破坏产品的完美形态或辜负工匠的努力, 这种心态导致消费者在使用手工制作产品时表现出较低的消费享受, 更加小心和爱惜, 更加注重保护产品(Wu et al., 2017)。有研究通过使用纸杯蛋糕进行实验发现, 在面对制作精良和造型精美的手工蛋糕时, 即使是饥饿的消费者也会抑制他们对蛋糕的消费量; 而在面对由自动化工序批量生产(机器制作)的蛋糕时, 则不会出现这种现象(Wu et al., 2017)。并且, 在面对已经损坏的产品时, 消费者也往往会选择保留而不是丢弃手工制作产品(Mugge et al., 2010)。

最后, 手工制作能够增强消费者对企业的品牌忠诚度(Zare et al., 2020), 提高消费者对品牌的口碑传播意愿(Macías-Mañas et al., 2024)。手工制作承载的自然和爱等多重象征意义(Fuchs et al., 2015; Hatcher amp; Tu, 2017)能够使消费者与品牌建立起紧密的联结, 增强消费者对品牌的喜爱和信任(Lunardo amp; Saintives, 2013), 提升消费者的品牌忠诚度。在消费者的刻板印象中, 手工制作意味着品牌会始终如一地提供高品质的产品和服务, 这种认知不仅能激发消费者对品牌的独特喜爱和深厚忠诚, 还能促使他们频繁回购同一品牌的产品(Carroll amp; Ahuvia, 2006)。研究表明, 消费者对手工苏打水品牌表现出更高的忠诚度, 他们不仅愿意为其支付更高的溢价, 并且当产品的包装尺寸、包装类型和风味等产品属性发生变化后, 仍会坚持购买该产品(Zare et al., 2020)。同时, 消费者也会对喜爱的品牌给予更加积极的评价, 并乐于向他人推荐该品牌(van der Westhuizen amp; Kuhn, 2023)。即便在遭遇服务失败或产品不尽人意的情况下, 消费者对手工制作品牌的喜爱仍然能有效抑制他们传播负面口碑的意愿(van der Westhuizen amp; Kuhn, 2023)。此外, 手工制作产品也经常被视为跨文化交流的潜在工具, 不仅代表了各地独特的文化, 更具有深厚的文化意义和价值(Lee amp; DeLong, 2016)。对文化的认同、保护以及发扬文化的愿景, 使得消费者将致力于手工制作的品牌视为守护与传承文化的道德践行者(Wilcox et al., 2024)。当消费者认为自己与某个手工制作品牌在文化上产生共鸣时, 他们通常会对该品牌产生更高的认可度和品牌忠诚度(Trivedi et al., 2023; Wilcox et al., 2024; Zhang et al., 2023), 并自发地为品牌进行宣传, 推动产品销售和企业发展(Lee amp; DeLong, 2016), 这有助于手工制作企业树立良好的口碑和企业形象, 为企业的长远发展奠定坚实的基础。因此, 手工制作不仅赋予了产品独特的情感价值, 更在无形中为企业的口碑传播与品牌建设注入了强大的正能量。

3.2" 手工制作的负面效应

首先, 手工制作也可能会使消费者对产品产生消极评价(Song et al., 2023)。早期研究发现, 由于手工制作通常难以实现标准化生产流程, 因此存在次品率高的风险(刘建新 等, 2021), 消费者往往也认为手工制作的产品会存在细微的差异和瑕疵(Littrell et al., 1993)。同时, 部分消费者认为手工制作通常代表过去、原始与落后, 与现代科技社会相悖(Chatterjee, 2016), 从而对手工制作产品产生较低的评价。此外, 由于手工制作中包含着他人存在的因素, 这也会降低消费者对产品的评价。根据传染理论, 他人能够通过直接或间接的接触将其个人特质转移到产品上(孟陆 等, 2022; White et al., 2016)。这意味着, 手工制作产品往往包含了许多制作者自己的情感、态度和价值取向等特质(孟陆 等, 2022)。这使消费者感受到自身独享性和所有权受到侵犯, 难以通过手工制作产品真正实现自我表达(Argo et al., 2006)。这种被剥夺产品控制权和心理所有权的感受还会让消费者产生不适(Song et al., 2023), 进而对产品产生负面评价(Song et al., 2023)。并且, 经过他人接触的手工制作产品还容易引发消费者一系列的负面联想, 如小作坊式的生产方式、卫生条件欠佳以及环境脏乱差等(White et al., 2016), 这些联想进一步加深了消费者对手工制作产品的负面评价。

其次, 手工制作可能会对消费者的购买和使用行为产生负面影响(Song et al., 2023)。相较于机器制作的产品而言, 消费者在购买手工制作产品时需要面临质量稳定风险、他人评价压力和解释责任增大等问题(刘建新 等, 2021)。这些问题会被消费者视为一种潜在的自我威胁, 不仅削弱了消费者的心理安全感, 还导致他们在购买手工制作产品时采取更加保守的消费策略, 降低对产品的购买意愿(刘建新 等, 2021)。此外, 由于手工制作过程的特殊性, 消费者可能会在产品使用过程中需要额外的维护和保养(Godfrey et al., 2022), 这增加了产品的使用成本, 可能导致消费者对产品的满意度下降, 减少对产品的使用和购买。同时, 随着使用过程中手工制作产品外观等方面的损坏, 消费者可能会产生愧疚情绪, 进而降低其使用体验(Wu et al., 2017)。消费者所感知到的手工制作产品中的努力程度越高, 产品受损时其负面情绪就越强烈, 越可能减少对产品的使用, 甚至在未来减少对此类产品的购买(Wu et al., 2017)。

最后, 手工制作还可能会对品牌形象产生负面影响(Newman et al., 2014)。尽管手工制作能够展现企业在保护环境或保护传统文化方面的积极努力, 但这种努力有时也会使消费者产生误解(Newman et al., 2014)。消费者可能推断企业仅仅将手工制作视为获取经济或绿色收益的营销手段, 而非真正热爱并致力于手工制作本身。这种过度营销也可能使消费者认为企业将资源主要用于营销而忽视了产品本身的品质, 从而对企业形象和品牌口碑产生负面影响(Newman et al., 2014)。同时, 当消费者感觉被误导或欺骗时, 他们不仅会对特定品牌失去信心(Chen amp; Chang, 2013), 还可能对其他品牌甚至整个行业产生不信任感, 进而对手工制作市场产生更广泛的负面影响。因此, 企业在宣传手工制作信息时, 应遵循适度原则, 确保真实和准确地传达其对手工制作的热爱与承诺, 以维护良好的品牌形象和口碑。

综上所述, 手工制作在企业营销中存在双刃剑效应。手工制作作为传统的制作方式, 在经济发展的不同阶段被赋予了不同的价值认知。工业革命以来, 手工制作一直被视为落后和低效的制作方式(Chatterjee, 2016), 传统手工制作的非标准化属性也导致其在满足人们需求的同时存在质量不稳定、成本更高和资源浪费等的问题, 这些刻板印象影响着消费者对手工制作的偏好。而随着经济的持续发展和人们消费观念的转变, 近年来, 越来越多的消费者开始反思现代工业化生产模式的弊端, 渴望逃避千篇一律的商业化市场所带来的倦怠感。手工制作这种具有怀旧感和人情味的传统生产方式恰好满足了消费者对于人性化、个性化和可持续产品的追求, 受到越来越多消费者喜爱。此外, 既往文献中对手工制作概念界定的差异和分类的欠缺也导致研究之间存在结论不一致的问题。已有研究往往通过机器制作和手工制作的对比来探讨手工制作对消费者的影响, 缺乏对手工制作的具体定义和分类。这类研究通常仅将完全由人工参与设计和生产的传统手工制作视为手工制作类型, 而忽视了由机器和现代技术辅助完成的手工制作。同时, 手工制作种类丰富, 消费者对不同生产模式和不同技术专业性的手工制作产品的评价也存在较大差异。因此, 以往研究中概念和定义的偏差也导致了手工制作对消费者影响的不同结论。

为了深入理解手工制作的营销效应, 明确手工制作对消费者和企业的具体影响, 并丰富手工制作效应的理论解释, 本研究将从多角度探讨手工制作效应的作用机制。

4" 手工制作的作用机制

随着近年来手工制作的出圈和爆火, 回归传统、用双手创造产品的生产制作方式重新引起研究者的关注。通过对以往文献的归纳和整理, 本研究主要从感知自然、感知独特、感知质量、感知努力、感知“爱”和心理所有权6个方面来具体探讨手工制作的营销效应。

感知自然和感知独特是消费者在手工制作过程中对产品属性的感知, 它们共同构成了消费者对产品的价值感知。感知质量则是在感知自然和感知独特的基础上, 消费者对产品实际属性的评价; 感知努力和感知“爱”是消费者对手工制作过程中的投入感知和情感体验, 它们与感知质量共同构成了消费者对产品的整体满意度; 而心理所有权则是消费者对产品的情感联系和占有感的体现。在现有研究中, 这6个方面也基本涵盖了消费者在面对手工制作时的不同心理和情感因素, 它们共同构成了手工制作对消费者态度和行为影响的作用机制。

4.1" 感知自然

感知自然是指消费者感知到产品或品牌中的自然特质(张昊天, 喻丰, 2023; Abouab amp; Gomez, 2015)。具有自然性的产品往往在生产过程中没有受到过度的非自然干预和加工处理, 如未使用添加剂等(Rozin, 2005; Scott et al., 2020)。产品的包装设计(Labbe et al., 2013)和企业规模(Scekic amp; Krishna, 2021)等商品信号都会影响消费者对自然性感知的判断。手工制作作为产品的生产方式信息, 也能够激发消费者对产品自然性的感知, 并影响消费者的行为(Frizzo et al., 2020)。消费者对自然性具有稳定的偏好, 并且会倾向于购买和使用能够感知到自然性的产品(张昊天, 喻丰, 2023)。

通常而言, 手工制作的产品比机器制作的产品更具有自然性(Frizzo et al., 2020), 更能够满足消费者对自然产品的需求。自然和真实通常是消费者对产品的基本期望(Frizzo et al., 2020), 能够感知到自然性的产品往往被视为更加安全、健康和环保(Lang amp; Rodrigues, 2022; Rahman et al., 2020; Scott et al., 2020), 也更受消费者信任与青睐(Lunardo amp; Saintives, 2013)。研究表明, 与具有自然性和可持续特征的手工制品接触, 能够激发消费者的可持续消费行为(Yu et al., 2024)。而消费者对产品自然性的感知差异, 主要源于消费者从手工制作产品中感受到了更多的人类接触(Abouab amp; Gomez, 2015)。传染理论认为, 产品在生产制作的过程中如果接触机器或使用合成添加剂等非自然实体, 会增加产品被污染的可能性, 降低产品的自然性(Argo et al., 2006; Rozin, 2005)。相较于机器制作, 手工制作增加了生产过程中的人类接触, 向消费者传递了产品是与自然来源(即人类)进行物理接触的信号, 更好地保护了产品的自然属性(Abouab amp; Gomez, 2015; Boisvert amp; Ashill, 2018), 进而满足消费者的自然性偏好(张昊天, 喻丰, 2023)。同时, 手工制作中的人类接触也能够向消费者传递生产者对环境保护和人类幸福的关注(Tok et al., 2024), 使消费者对产品的自然性产生更强烈的感知(张昊天, 喻丰, 2023), 愿意支付更多的溢价来购买手工制作产品(Abouab amp; Gomez, 2015; Moscato amp; Machin, 2018)。但也有研究指出, 尽管手工制作能够使产品更具自然性, 但这种制作方式往往难以保证标准化的生产环境和流程, 消费者可能会对产品是否受到人类污染产生顾虑(White et al., 2016), 从而影响他们对产品的评价。

4.2" 感知独特

感知独特是指消费者对产品区别于其他同类产品的独特程度认知(Reich et al., 2018)。独特性不仅是产品的特点, 更是消费者自我意识的表露, 消费者通过寻求被大众认可又具有鲜明差异的商品来实现与众不同的自我概念和满足对个人独特性的追求(Snyder amp; Fromkin, 1977)。具备感知独特性的产品对消费者有强烈的吸引力, 并能深刻影响消费者的行为决策(Cesareo et al., 2022)。

首先, 手工制作过程本身就具有独特属性, 能够激发消费者对产品独特性的感知, 影响消费决策。由于手工制作涉及人的直接参与, 每一道工序和细节都可能因制作者的态度、心情甚至天气等因素有所不同。在消费者眼中, 每一件手工制作产品都存在细微差异, 只要被冠以手工制作的标签, 消费者对产品独特性的感知就会增加(Littrell et al., 1993)。Reich等(2018)进一步发现在手工生产过程中出现的失误和瑕疵甚至会增加消费者对产品独特性的感知, 因为每一次失误都会成为手工制作的证据, 让产品显得更加不同。手工制作的这些独特性充分满足了消费者对稀缺性和个性化的追求(Reich et al., 2018)。但是, 选择具有独特性的手工制作产品可能会使消费者面临更大的他人评价压力, 这种来自外界的压力会被消费者视为自我威胁而降低购买意愿(刘建新 等, 2021)。同时, 消费者对手工制品独特性的过分关注可能会导致他们忽视产品除独特性之外的其他特性, 从而在使用后对产品产生负面态度(Wu et"al., 2020)。

其次, 手工制作者所具备的专业技能和创意也能够使消费者感知到独特性。工匠在产品制作过程中具有重要地位, 他们所具有的专业知识和精湛技能赋予了手工制作产品排他性和独特性(Manfredi Latilla et al., 2019)。制作工匠在艺术或手工艺组织中所保留的知识和技能, 往往难以从一个人传承至另一个人(Manfredi Latilla et al., 2019), 这种难以复制和传递的特征使每件手工制品都承载着制作者独特的个性和风格, 也使每件手工制品都无可替代。独特性赋予了产品奢侈和稀缺的特质, 购买和使用这些产品能够充分满足消费者对社会地位和自我认同的需求(Chen et al., 2020), 使产品在市场上具有更高的溢价(Sung et"al., 2020)。但与此同时, 过高的独特性也会对二手市场消费者的支付意愿产生负面影响, 不利于产品转售(Fuchs amp; Schreier, 2023)。另外, 手工制作的独特性也往往要求消费者在产品使用过程进行额外的维护和保养(Godfrey et al., 2022), 增加产品使用成本。

此外, 手工制作工匠的技能和创作理念往往深受一个国家或地区独特文化的熏陶与影响。手工制品不仅在技艺上独树一帜, 更在文化层面上展现出独特魅力, 激发了消费者对于手工制作产品历史和文化价值的独特性感知(Zhang et al., 2023), 并使其产生更强烈的购买意愿(Zhang et"al., 2023)。但手工制作的文化独特性也可能伴随着原产地效应(Country-of-origin effect), 对于部分原产地形象不佳的地区, 这种独特性会在一定程度上降低产品的市场接受度, 不利于产品在全球市场上的推广(Southworth amp; Ha-Brookshire, 2016)。

4.3" 感知质量

感知质量是消费者相对于预期整体质量的主观判断(Mitra amp; Golder, 2006)。消费者对产品质量的感知主要来源于产品的内在线索和外在线索(Zeithaml, 1988)。其中, 内在线索主要指产品的物理成分, 如饮料的颜色和甜度等; 外在线索主要指与产品相关但不是产品物理属性的构成元素, 如品牌名称和价格等(Zeithaml, 1988)。其中, 产品的制作方式信息属于产品的外在线索, 能够对消费者产品的质量感知产生影响, 进而影响消费者行为。

当接收到手工制作的产品信号时, 消费者会自然地联想到工匠在制作过程中所倾注的心血与汗水。手工制作产品往往被认为是匠人们精益求精和崇业尚道精神的集中体现, 是对技艺与品质的不懈追求与坚守。这些认知联想会激发消费者积极的情感反应, 使消费者将手工制作产品与高品质和高质量联系在一起(范晓明 等, 2019; Koli, 2021), 提升了他们对产品的满意度和购买意愿(Yang et al., 2023)。但需要注意的是, 随着机器生产的发展和普及, 手工制作长期以来被部分消费者视为一种落后和低效的制作方式(徐赣丽, 2022; Chatterjee, 2016), 这也可能降低消费者对手工制作产品的质量感知, 并对其产生负面评价。

此外, 由于手工制作方式通常采用传统的制作方法, 当消费者得知产品为手工制作时, 他们往往倾向于将其视为传统文化的结晶, 并对产品质量产生更加积极的感知和评价(Wilcox et al., 2024)。但也有研究指出, 对手工制作信息的过度营销与宣传可能引发消费者对产品质量的负面感知(Newman et al., 2014), 进而抑制消费者对产品的购买和使用。因此, 在推广手工制作产品时, 企业需要适当披露自己在文化和质量方面的努力, 在提升自身品牌文化和环境形象的同时也提高消费者对产品质量的感知。

4.4" 感知努力

感知努力是指消费者对产品生产者所付出努力的感知(董泽瑞, 杜建刚, 2020), 是手工制作对消费者和企业产生影响的重要作用机制。努力启发式(Effort heuristic)指出生产者在产品生产过程中所耗费的努力程度越高, 消费者对产品的喜爱程度越高(Kruger et al., 2004)。

手工制作和机器制作的本质区别在于产品所蕴含的制作者的努力程度(董泽瑞, 杜建刚, 2020)。根据消费者对劳动和生产过程的既往经验, 手工制作一直被视为人类体力劳动(Eglash et al., 2020)。消费者会自然地认为, 相较于机器制作的快速与高效, 手工制作产品需要付出更多的时间和努力来完成(Fuchs et al., 2015)。因此, 当消费者得知产品由手工制作时, 会很容易联想到这些产品在设计和生产过程中, 人比机器倾注了更多的时间和精力(Wu et al., 2017), 这使得消费者对手工制作产品的努力感知更加强烈, 并对产品做出更高的评价。与此同时, 精美的手工制作产品常常令消费者联想到制作工匠个人的优秀品质, 诸如精妙的设计构思、专注的工作态度和精益求精的工匠精神以及凝结在手工制作产品背后数十年如一日的付出与辛劳。消费者对工匠卓越品质的深刻体会和尊重能使他们感知到手工制作产品更高的努力程度(Zhang, 2018)。即便产品品质并没有因制作者的努力而得到显著提升, 但当消费者在得知产品在生产过程中付出了额外的时间和精力后, 仍然会给予产品高度的评价和赞赏(Kim amp; Labroo, 2011)。此外, 当消费者亲自参与到手工制作产品的设计和制作过程中并为此付出了个人努力时, 他们会对产品表现出更高的喜爱度, 认为自己参与制作的产品具有更高的价值(Norton et"al., 2011)。值得注意的是, 虽然努力通常被认为是一种积极的价值信号(Kim amp; Labroo, 2011), 但过度的努力感知可能会让消费者感到压力并减少对产品的使用(Wu et al., 2017)。因此, 尽管手工制作体现了制作者的努力和辛勤付出, 但这并不意味着在任何情况下消费者都会为手工制作者的额外付出买单。

4.5" 感知“爱”

Fuchs等(2015)提出, 感知“爱”是指消费者感受到的生产者在产品制造过程中所投入的热情, 它由“生产过程中的爱”和“产品中蕴含的爱”两个维度构成。具体而言, “生产过程中的爱”可以理解为生产者对产品具有的浓厚感情, 体现在生产者制造产品的每个环节; “产品中蕴含的爱”是消费者能够直观感受到的产品所包含的爱和温暖, 这使产品不仅是客观的物质, 更是情感的传递(Fuchs et al., 2015)。手工制作能够激发消费者对产品中所蕴含的“爱”的感知, 进而影响消费者对手工制作的态度和行为。

首先, 手工制作通过激发消费者对产品背后人类存在的感知, 能够有效拉近消费者与产品之间的心理距离(谢志鹏 等, 2021)。传染理论认为, 手工制作工匠在制作过程中倾注的爱与激情, 能够像病毒般“传染”到他们的作品上, 使消费者感受到产品不仅仅是物质形态的表现, 也蕴含了深深的爱意(Fuchs et al., 2015)。也有学者将这一过程阐释为积极情感从生产者到产品的感知转移, 尽管情感在传递过程中难免存在损耗, 但消费者仍能感知到其中的情感痕迹, 从而触发他们的情感共鸣(Judge et al., 2020), 提升产品的吸引力和消费者对产品的评价(Fuchs et al., 2015; Rauschendorfer et al., 2022)。同时, 在消费者与手工制作品牌之间的互动中(Macías-Mañas et al., 2024), 消费者会倾向于认为品牌选择使用手工制作方式不仅源于对手工工艺的认可, 更蕴含了对这一传统技艺的深厚情感, 因此当消费者了解到品牌背后的手工制作理念时, 他们对品牌的情感认同和爱意也会随之增强(Macías-Mañas et al., 2024)。此外, 这种情感也可以通过赠送手工制作产品而传递。消费者认为通过赠送手工制作的产品, 不仅能将礼物中蕴含的深情厚意传递出去, 更能以此向礼物的接收者彰显自己的独特与珍视(Fuchs et al., 2015)。尤其是当手工制作产品需要消费者共同参与制作完成时, 这种效应会更加明显, 消费者也愿意为此支付更高的溢价(Norton et"al., 2011)。最后, 手工制作作为一种传统的制作方法, 还会唤起消费者对亲密家人和挚友的怀恋, 这种怀旧情感与手工制作产品的独特魅力的结合, 极大地增强了消费者对手工制作产品的情感依恋和价值认同, 刺激了消费者对手工制作产品的购买意愿和长期使用行为(Lee amp; DeLong, 2016)。

4.6" 心理所有权

心理所有权是指个体认为有形或无形产品属于自己的一种心理状态, 包括占有感、认同感和效能感等(Pierce et al., 2001)。心理所有权不同于法律所有权(Song et al., 2023), 消费者会对参与设计或组装的产品、触摸过的产品甚至是尚未购买的产品产生心理所有权(刘建新, 范秀成, 2020)。心理所有权也会进一步对消费者的价值判断、消费行为等产生影响(刘建新, 范秀成, 2020)。心理所有权是手工制作影响消费者行为重要作用机制, 但关于其具体作用过程仍存在争议。

研究表明, 手工制作能够促发消费者的心理所有权, 并对手工制作产品的营销效应产生积极影响(刘建新 等, 2021)。刘建新等(2021)基于心理意象理论指出, 在当下机器制作主导的消费市场中, 手工制作作为一种异常制作信息能够激发消费者产生过程导向的心理意象, 使消费者对产品的生产过程更加敏感和关注。这种过程意象一方面使消费者更加关注手工制作过程, 增强消费者对产品的熟悉度; 另一方面, 在此过程中消费者所进行的认知加工也增加了消费者对产品的“投资”, 从而增强消费者对手工制作产品的心理所有权(刘建新 等, 2021)。心理所有权的增加能够进一步使消费者对手工制作产品产生更加积极的评价, 并对其产生心理依附(Kamleitner amp; Feuchtl, 2015), 从而增强消费者对手工制作产品的溢价支付意愿(刘建新 等, 2021)。

但也有学者指出, 手工制作可能会使消费者产生较低的心理所有权, 进而对手工制作产品产生负面评价(Song et al., 2023)。传染理论强调, 手工工匠在产品生产过程中所投入的时间、精力以及与产品的物理接触, 会将工匠的个人特质“传染”到产品上(White et al., 2016)。这一过程可以作为产品心理所有权信号并使工匠对产品建立一定的心理所有权(Song et al., 2023)。而通常认为, 心理所有权是有限的, 他人心理所有权的信号会侵蚀消费者对产品的心理所有权(Kirk et al., 2018)。因此, 当消费者了解到产品由手工制作时, 会削弱他们对产品的心理所有权(Song et al., 2023)。心理所有权的降低则会进一步导致消费者对手工制作产品表现出更强烈的负面态度, 对手工制作产品的销售产生负面(Song et al., 2023)。

除上述感知自然、感知独特等作用机制外, 未来研究可以进一步探讨手工制作的情感象征含义。如有学者指出, 手工制作具有浪漫主义色彩(Kurlinkus, 2014), 可以与浪漫和温情等象征含义相关联。同时, 现有理论机制中存在不少矛盾之处有待未来进一步验证和解释。例如, Fuchs等(2015)基于传染理论指出, 有名气的工匠的精神能够通过产品传递给消费者(Fuchs et al., 2015), 但这并不能解释为什么消费者也会喜欢普通人手工制作的产品; 并且, 也有研究指出, 当消费者意识到购买的产品被别人触摸后时, 他们对该产品的评估和购买意愿会降低(Morales amp; Fitzsimons, 2007)。未来的研究可以对现有机制进行更加深入的讨论, 以找出矛盾的原因, 并对尚未能够解释的现象进行解释说明。

到此为止, 本研究不仅系统地阐述和明确了手工制作的概念和基本类型, 也充分回顾和分析了在既往研究中手工制作对消费者和企业等的影响以及这种影响的作用机制, 为手工制作效应领域的未来研究提供了初步的理论参考。为了构建更加完善的手工制作理论框架, 更有针对性地为企业在复杂的市场环境中提供具体有效的营销解决方案, 本研究将对手工制作效应的边界进行探讨。

5" 手工制作效应的边界

作为产品的制作方式信息, 手工制作能够影响消费者对产品和品牌的态度。但在不同的情境下, 手工制作对企业和消费者的影响也存在差异。本研究主要从产品类型、消费情境和消费者特征三个方面对手工制作的作用边界进行探讨。

5.1" 产品类型

即便是相同的制作方式, 不同类型产品的营销效应也会存在差异。因此, 现有研究主要关注了不同类型的手工制作产品对消费者的影响差异, 主要包括产品的享乐/实用、隐私性、奢侈程度、艺术性和稳定性等类型。

首先, 产品享乐和实用类型的差异会对手工制作效应产生影响。由于手工制作信息通常能够向消费者传递更丰富的情感信号(Rauschendorfer et al., 2022), 因此相较于实用型产品, 手工制作能够为享乐型产品带来更为显著的优势。当消费者选择享乐型产品时, 情感因素往往占据主导地位, 因此会对手工制作产品产生更高的评价; 而当消费者购买实用型产品时, 对情感因素的关注通常较少(Keinan amp; Kivetz, 2011), 消费者更关注其技术的专业性和质量的稳定性(Schroll et al., 2018), 因此, 消费者不会对手工制作产品表现出强烈的偏好, 而是更偏好机器生产的标准化产品。

其次, 对于与个人隐私相关的产品, 消费者更加偏好机器制作的产品。例如, 在对内衣和个人清洁用品等隐私产品进行购买决策时, 消费者会不自觉地联想到生产者在产品制作过程中对产品的直接接触, 而感到对自己隐私和独享性的侵犯, 对产品和品牌产生厌恶感和抵触心理(Morales amp; Fitzsimons, 2007)。

再者, 产品的奢侈程度也会影响消费者对手工制作的态度。对于低奢侈程度的普通消费品, 消费者更倾向于购买在质量和成本控制方面具有显著优势的机器制作产品; 但对于档次更高的奢侈品而言, 消费者则往往认为手工制作的产品会具有更高的价值(Bhaduri amp; Stanforth, 2017)。此外, 对于具有艺术性的产品, 消费者会更青睐能够体现创造性的手工制作产品。然而, 如果产品的核心卖点与稳定性相关, 如中低端汽车, 消费者会更偏好机器制作的产品(Kruger et al., 2004)。

由此可见, 产品类型是手工制作对消费者影响的重要边界条件。除了目前对产品类型已有的研究成果外, 未来研究可以从更多维度和细节上对产品特征进行深入探索。例如, 未来研究还可以从手工制作产品的制造者信息、主要制作工具、包装设计和产品与广告一致性等方面更全面地了解产品类型对消费者的满意度和行为决策的影响, 为企业在产品设计、营销和推广提供更有针对性的建议。

5.2" 消费情境

消费情境是指消费者做出购买决策行为时所处的具体环境和背景, 包括与购买和使用商品或服务相关的消费场所物理环境、社会环境、消费时间和消费动机等(Belk, 1975)。在不同消费情境中, 消费者对产品关注的焦点不同, 对产品的选择也会存在差异。本研究主要从手工制作产品所处的物理环境和消费者的消费动机两个方面归纳消费情境对手工制作效应的影响。

首先, 手工制作产品所处的物理消费环境会对手工制作的营销效应产生影响。在充满传统氛围或在与乡村和历史相关的消费环境中, 消费者会更愿意选择具有传统和原始特征的手工制作产品, 这种偏好源于手工制作产品与特定消费环境的高度一致性(Lee amp; Suk, 2010)。例如, 在小型零售店或乡村小店中, 特殊的消费环境强化了消费者对传统技艺和手工制作的认同感, 在此消费环境中的消费者更容易被手工制作的产品所吸引(Menon, 2010)。范晓明等(2019)的研究还发现传统材质在提升手工制作产品吸引力方面具有重要作用, 相较于使用现代机器制作的塑料桌布, 当使用棉麻桌布等代表着天然和传统的材质来展示手工制作产品时, 消费者表现出更积极的情感反应, 对产品质量的评价也更正面。此外, 与单独售卖手工制作产品的评估模式相比, 当消费者同时面对手工制作和机器制作的产品时, 如果产品属性基本相同, 手工制作产品的独特性将难以凸显, 从而削弱其原本的营销效果(范晓明 等, 2019)。

其次, 消费者的消费动机会影响他们对手工制作产品的消费决策。相较于以产品功能为主导的情境, 在以表达情感为主要目的的情境下, 消费者愿意为手工制品支付更高的溢价(Fuchs et al., 2015)。例如在赠送礼物的场景中, 情感因素显得尤为重要, 手工制作因为蕴含了温暖和爱等丰富的情感象征意义(Lee amp; DeLong, 2016), 使其价值被进一步放大。同时, 手工制品的质量往往难以直观判断, 挑选它们需要投入更多的时间与精力(Job et al., 2017)。正因如此, 赠送手工制作的礼物更能表达送礼者对收礼者的关注与深厚情谊, 彰显送礼者的真诚与用心(Belk amp; Coon, 1993)。送礼者通过赠送手工制作的礼物, 传递了情感上的关怀与温暖, 更有助于加强送礼人和收礼人之间的亲密关系(Fan et al., 2024; Segev et al., 2013)。类似地, 当消费者在旅游景点购买纪念品时, 也可能会更倾向于选择购买充满地方特色的手工纪念品来满足自身的独特情感需求。

由此看来, 手工制作的消费情境是错综复杂的, 既包括销售门店的装修风格和产品陈列等物理环境因素, 也包括消费者的消费目的和情感表达需求等多重因素, 这些因素可能会共同影响消费者的消费体验和决策过程。同时, 除了上述因素外, 未来研究还可以进一步探讨共有消费、导购形象和品牌危机等更多消费情境下手工制作对消费者决策的影响。

5.3" 消费者特征

消费者的个体特征差异会导致其对产品的评价标准不同(Jones et al., 2017)。本研究从个体的知识水平、文化背景和社会责任感等层面归纳消费者的个体特征差异对手工制作效应的影响。

首先, 手工制作产品通常承载着深厚的文化象征意义(Trivedi et al., 2023), 消费者的知识水平直接影响他们对手工制作产品文化价值的认知。当消费者对相关文化有深入的认识和了解时, 他们更有可能将手工制作产品与自身的文化身份紧密相联, 并产生强烈的文化认同感和归属感, 从而购买这些手工制作产品(Zhang et al., 2023)。并且, 知识渊博的消费者对自己判断产品价值的能力更有自信(Bhattacharjee amp; Mogilner, 2014), 他们会更积极地购买自己所认可的手工制作产品。相对而言, 知识水平欠缺的消费者对产品价值往往难以作出准确的判断, 导致他们在购买产品时犹豫不决甚至放弃购买(Bhattacharjee amp; Mogilner, 2014)。因此, 这种知识水平的差异显著影响了消费者对手工制作产品的购买决策。

其次, 不同文化背景下的消费者对手工制作的见解存在差异。与集体主义社会相比, 个人主义社会中的消费者往往更加珍视工匠制作的具有创造性和独特性的产品, 并赋予这些产品更高的估值(Judge et al., 2020)。例如, Judge等(2020)的研究发现, 相比于集体主义社会文化环境下的消费者, 个人主义社会中的消费者会对手工制作产品赋予更高的估值。此外, Lee和DeLong (2016)的研究进一步揭示了手工制作产品的流行程度在不同社会文化背景的青少年群体中存在显著差异。研究发现, 美国青少年比韩国青少年更热衷于手工制作产品, 手工制作产品在美国也更受欢迎(Lee amp; DeLong, 2016)。

最后, 社会责任感越强的消费者越青睐手工制作产品。手工制作能够作为企业向消费者传达其积极履行社会责任的有效信号, 具有强烈社会责任感的消费者会对同样致力于社会责任的企业和品牌展现出积极态度, 他们通过购买这些企业的产品来表达对企业的支持与肯定(Jones et al., 2017)。首先, 对于具有环保意识的消费者来说, 他们会更乐于通过购买手工制作的产品来践行可持续消费理念(Koli, 2021)。手工制作因其使用天然材料等特点, 使消费者将其与促进环境可持续发展紧密联系起来(Eglash et al., 2020)。其次, 手工制作的主要特征之一是使用传统的生产方法制作产品(Bhaduri amp; Stanforth, 2017)。因此, 对于关心传统文化保护的消费者而言, 当他们了解到一家企业使用传统的手工制作方法来制造产品时, 他们会将该企业视为关心文化保护的道德践行者, 并对产品作出更高的评价(Wilcox et al., 2024)。此外, 具有社会责任感的消费者会根据企业各项活动和商业惯例, 自发地形成企业积极承担社会责任的印象, 敏锐地感知到企业的努力和诚意, 并据此作出相应的消费选择, 即使企业并非刻意通过使用手工制作来履行企业社会责任(Xu et al., 2021)。

除了上述的知识水平、文化背景和社会责任感等特征外, 未来的研究还可以关注更多元化的消费者特征对手工制作效应的影响。例如, 研究表明女性对手工制作的活动有更高参与意愿(Rezaei amp; Zakariaie, 2011), 并且女性对于女性主义的支持也使她们更倾向于购买由女性制作的手工制品, 以表达她们对商业活动中性别平等的支持(Schnurr amp; Halkias, 2022)。因此, 诸如消费者性别、消费者个性、消费者社会地位和消费者数量(如单独购物和与朋友共同购物)等个体特征均值得未来研究关注。

综上所述, 产品类型、消费情境和消费者特征共同作用于手工制作的营销效应。具体而言, 产品类型方面, 如实用性、隐私性、艺术性和奢侈程度等, 是影响消费者感知和反应的主要因素; 消费情境方面, 如物理环境、社会环境、消费时间和动机等, 使得消费者的选择更为复杂; 消费者特征方面, 如知识水平、文化背景和社会责任感等, 极大地影响消费者对手工制作的接受度和偏好。这些因素通过调节感知自然、感知独特、感知质量、感知努力、感知“爱”和心理所有权等心理机制, 影响手工制作的营销效果。因此, 企业应致力于提升产品的感知自然性、独特性和质量, 强化消费者的感知努力和“爱”的情感投入, 从而建立消费者的心理所有权, 增强产品的市场竞争力。通过制定精准有效的营销策略, 企业不仅能够提升手工制作的营销效果, 还能够促进消费者对传统手工艺的认可和传承, 实现可持续发展。

6" 总结与未来研究展望

在当前的商业环境中, 不管是复古的还是创新性的手工制作产品和服务都受到了现代消费市场的充分认可, 手工制作的营销价值和重要性日益凸显。品牌主动公开产品的手工制作信息不仅能够显著提升消费者满意度, 还能有效提高产品评价和增强消费者购买意愿, 并对塑造良好的产品口碑和树立积极的企业形象产生至关重要的作用。尽管学者们已经在相关领域进行了许多的探索性研究, 但受限于专业视角和科技发展水平等因素, 早期研究对手工制作概念和影响的结论仅局限于生产效率视角, 已不再完全适用于当前的新消费市场, 也与现有文献的结论存在矛盾。因此, 随着工业科技的进步和消费者观念的改变, 手工制作领域仍存在广阔的待探索空间。

为了推动手工制作领域未来研究的深入发展, 本文基于跨学科视角, 对手工制作的概念、分类、影响、作用机制和边界条件进行了系统的整理和归纳(见图1), 旨在为后续研究提供有效的理论支撑和参考, 并指导企业管理者更精准地利用手工制作信息塑造品牌形象、提高产品销量和实现企业长远发展目标。

未来研究主要可以从以下两方面进行:

6.1" 手工制作的概念及影响研究

如前文所述, 本研究对手工制作的概念进行了定义, 并从生产模式和技术专业性两个层面对手工制作进行了分类, 从正面效应和负面效应两方面分别对手工制作的营销效应进行了分析。但受限于手工制作品类的增加和变化以及现有文献对手工制作影响的研究尚不充分, 本研究仍然不可避免地存在一些欠缺。未来研究可以从以下方面对手工制作的概念和影响进行更深入的探索。

首先, 未来研究需要关注科技发展对手工制作方式的影响, 进一步更新和完善手工制作的概念范畴。现有研究在对手工制作进行定义和分类时, 通常将手工制作和机器制作完全区分开, 仅从单一制作方式的视角或者完全分离的对比视角进行探讨(Fuchs et al., 2015)。在营销实践中, 企业也往往只选择披露最有利于提升产品销量的制作方式信息。然而, 现代市场中的手工制作产品往往是由手工和机器共同生产。随着机器工业的发展, 人们对手工制作概念也变得更加包容, 因此重新定义手工制作具有重要意义。更加复杂的是, 随着人工智能技术和数字技术的迅猛发展, 未来的消费环境将愈发多元化, 会有越来越多数字化和智能化的产品进入生产和生活领域。生成式AI和数字化虚拟手工产品等市场现象的兴起, 进一步丰富了手工制作的内涵, 因此手工制作的概念范畴可能需要在原有理论的基础上进行扩展, 以涵盖那些由人工智能等现代技术辅助完成的手工实体产品和数字化虚拟手工产品。因此, 未来研究可以聚焦新兴市场现象, 对手工制作方式的定义和分类以及不同类型手工制作所产生的效应进行更进一步的探索。

其次, 未来研究可以探索手工制作对消费者亲社会行为的影响。现有研究主要关注手工制作如何影响消费者的购买和使用等传统消费者行为(Frizzo et al., 2020; Macías-Mañas et al., 2024), 未来的研究可以拓展研究视野, 对消费者的社会行为特别是慈善捐赠等亲社会行为给予更多关注。Zhou等(2019)的研究指出, 提升个体的温暖感知能够有效促进其亲社会行为, 手工制作能够激发消费者的情感反应(Rauschendorfer et al., 2022), 使他们感受到爱与温暖(Fuchs et al., 2015)。因此可以推测, 手工制作可能会通过激发消费者的温暖感知, 进而促进他们的亲社会行为。同时, 手工制作所独有的传统制作方式和天然原材料可能有助于唤醒消费者内心深处的怀旧情感。这种怀旧情感能够有效增加消费者的慈善意图, 促使他们参与更多的慈善行为(Zhou et al., 2012)。对手工制作和消费者亲社会行为潜在关系的探索可以为手工制作领域的研究提供新的视角和思路, 展现手工制作在社会行为方面的独特价值。

此外, 未来的研究仍然可以继续深入探讨手工制作的负面影响。在经历了早期对手工制作落后生产效率的研究后, 近年来手工制作的热潮使得学者们重新开始广泛关注手工制作的积极影响(范晓明 等, 2019; Frizzo et al., 2020; Fuchs et al., 2015)。只有极少数研究从消费者的心理所有权和心理安全感考虑手工制作可能产生的负面营销效果(刘建新 等, 2021; Song et al., 2023)。然而在现实中, 手工制作的负面影响远不止于此。例如, 部分烘培作坊以手工制作为噱头售价昂贵, 但产品质量却不尽人意, 引发消费者不满。消费者在服务失败的场景下, 反而可能会对标榜手工制作的产品产生心理抗拒。再如, 著名连锁快餐品牌“米村拌饭”曾被列为省级非物质文化遗产, 但实际售卖的是预制菜而非厨师手工炒制的现制菜, 这在社交媒体上引起了巨大争议。消费者对非遗产品等与手工制作相关产品的过高预期与企业实际制作方式之间的落差也可能会对消费者产生负面影响。未来可以对手工制作可能产生的负面影响及相应的解决方案进行更深入的研究, 促进手工制作市场的持续健康发展。

6.2" 手工制作的作用机制及边界研究

尽管现有研究已经从感知自然、感知独特和感知“爱”等角度对手工制作的作用机制进行了考察, 并从产品类型、消费情境和消费者特征等因素对手工制作的作用边界进行了讨论。但当前理论研究在手工制作的作用机制和边界分析上仍有存在不足, 许多重要因素尚未被关注和验证。本研究认为, 未来的研究可以从以下四个方面对手工制作的作用机制及边界进行更加深入的研究。

首先, 未来研究可以从风险感知和心理抗拒等视角进一步探讨手工制作效应的作用机制。许多消费者仍然认为手工制作是一种相对特别的制作方式, 手工制作的产品可能具有潜在的不稳定性和风险性(刘建新 等, 2021)。在共有消费情境中, 消费者对风险产品的偏好会增加(冉雅璇 等, 2022), 这有助于减轻消费者对手工产品的风险感知, 提高消费意愿。此外, 不同经济发展水平的国家和地区, 消费者对手工制作的接受程度可能存在差异。在经济欠发达国家或地区, 消费者可能将手工生产与人的异化、压迫性工作、艰苦的环境以及原始的生活方式联系起来(Chatterjee, 2016), 进而产生心理抗拒, 抵触手工制作产品和广告。

其次, 未来研究可以进一步探讨手工制作工具的进步对消费者和生产者的影响。手工制作的工具从最初仅仅依靠人类的双手, 到使用锤子等简单辅助工具, 再到当下借助于鼠标、智能手写笔和数位板等数字媒体输入设备, 经历了漫长的演变和发展。随着科技水平的进步, 手工制作者所使用的辅助工具也在不断更新迭代。这些新兴的生产辅助工具在促进手工制作产品创造和传播的同时, 也可能存在负面影响。例如, 数字媒体输入设备以及其他智能工具的使用可能会模糊消费者对于手工制作和机器制作的判断, 认为产品在制作过程中增加了与机器等非自然实体的接触, 这削弱了消费者对产品自然性的感知。因此, 未来研究可以针对互联网场景和元宇宙虚拟场景中的手工制作智能辅助工具进行探讨, 并就此类手工制作产品与传统手工制作在营销中的效应进行对比分析, 以促进手工制作在新技术下场景的应用与发展。

此外, 未来研究可以关注制作者信息对手工制作效应的影响。部分手工制作产品, 如名师大家的手工艺品等高技术专业性产品, 往往会标明产品制作者的姓名或地址等身份信息来彰显产品的价值和独特性。然而, 在最终到达消费者手中的产品上标注陌生人的名字, 也可能会削弱消费者的心理所有权, 进而对手工制作产品产生负面效果(Song et al., 2023)。同时, 姓名效应(The name effect)指出, 个体会对与自己名字相同的字母表现出更强烈的偏好(Nuttin Jr, 1985)。例如, 消费者倾向于购买与自己名字具有相同首字母的股票(Knewtson amp; Sias, 2010)。姓名效应会影响消费者的经济决策和消费行为(包寒吴霜, 蔡华俭, 2021), 消费者可能会更偏好与自己姓名具有相似特征的工匠所制作的产品。再者, 手工制作者的特殊身份信息(如患有残疾的手工制作者)也可能会激发消费者的购买意愿, 消费者能够通过消费手工制品来表达对弱势群体的支持。因此, 未来研究可以进一步考察标明制作者姓名、地址和身份等信息的手工制作产品对消费者购买决策和使用行为的影响。

最后, 未来研究可以关注老字号品牌与新兴品牌等不同品牌类型的手工制作产品在营销中的差异。柯佳宁与王良燕(2021)研究发现, 相较于成立时间较短的新兴品牌, 老字号品牌历史悠久, 通常拥有世代传承的产品、技艺或服务。这表明, 老字号品牌与手工制作这一传统生产方式具有更高的契合度和一致性, 可能使得消费者对老字号品牌所生产的手工制作产品产生更强烈的购买意愿。同时, 鉴于不同品牌类型特征的差异, 老字号品牌与新兴品牌在进行手工制作产品营销时可能需要采取不同的营销策略。例如, 老字号品牌应在注重文化契合度前提下, 适当开展跨品类延伸活动, 使品牌适当“活化”; 而新兴品牌则需要注重在产品宣传中彰显国风色彩和国潮魅力, 提升消费者的品牌意识(柯佳宁, 王良燕, 2021; 许衍凤, 范秀成, 2022)。

参考文献

包寒吴霜, 蔡华俭. (2021). 姓名对个体心理与行为的实际影响:证据和理论. 心理科学进展, 29(6), 1067−1085.

董泽瑞, 杜建刚. (2020). 手工制造的积极效应及其对产品评价的影响机制研究. 南开管理评论, 23(3), 188−199.

范晓明, 王晓玉, 杨祎. (2019). 手工制作效应——手工制作对产品质量评价的影响研究. 管理科学学报, 22(8), 33−45.

柯佳宁, 王良燕. (2021). 跨品类延伸对老字号品牌和新兴品牌的影响差异研究. 南开管理评论, 24(2), 4−14.

刘建新, 范秀成. (2020). 心之所有, 言予他人? 心理所有权对消费者口碑推荐的影响研究. 南开管理评论, 23(1): 144−157.

刘建新, 范秀成, 张成虎. (2021). 手工产品的溢价效应: 基于多重中介模型. 管理评论, 33(8), 171−184.

孟陆, 谢育锋, 李同茂, 段珅, 张良波. (2022). 污染效应在消费者行为领域的表现及其心理机制. 心理科学进展, 30(4), 941−952.

冉雅璇, 张谱月, 陈斯允, 项典典. (2022). 有“新”同享:共有消费促进对不熟悉产品的选择. 心理学报, 54(8), 979−995.

谢志鹏, 肖婷婷, 秦环宇. (2021). 文字的“偷心术”:营销中的字体效应. 心理科学进展, 29(2), 365−380.

徐赣丽. (2022). 手工艺在今天意味着什么?. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 54(4), 125−136+178−179.

许衍凤, 范秀成. (2022). 老字号延伸产品购买意愿研究——基于文化契合与消费者创新融合的视角. 北京工商大学学报(社会科学版), 37(6), 35−46.

张昊天, 喻丰. (2023). 自然性偏好的概念、表现及成因. 心理科学进展, 31(12), 2393−2405.

Abouab, N., amp; Gomez, P. (2015). Human contact imagined during the production process increases food naturalness perceptions. Appetite, 91, 273−277.

Argo, J. J., Dahl, D. W., amp; Morales, A. C. (2006). Consumer contamination: How consumers react to products touched by others. Journal of Marketing, 70(2), 81−94.

Belk, R. W. (1975). Situational variables and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 2(3), 157−164.

Belk, R. W., amp; Coon, G. S. (1993). Gift giving as agapic love: An alternative to the exchange paradigm based on dating experiences. Journal of Consumer Research, 20(3), 393−417.

Bhaduri, G., amp; Stanforth, N. (2017). To (or not to) label products as artisanal: Effect of fashion involvement on customer perceived value. Journal of Product amp; Brand Management, 26(2), 177−189.

Bhattacharjee, A., amp; Mogilner, C. (2014). Happiness from ordinary and extraordinary experiences. Journal of Consumer Research, 41(1), 1−17.

Boisvert, J., amp; Ashill, N. J. (2018). The spillover effect of downward line extensions on U.S. consumers’ evaluation of a French luxury parent brand: The role of branding strategies, authenticity, and fit. Psychology amp; Marketing, 35(10), 740−751.

Campbell, C. (2005). The craft consumer: Culture, craft and consumption in a postmodern society. Journal of Consumer Culture, 5(1), 23−42.

Carroll, B. A., amp; Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Marketing Letters, 17(2), 79−89.

Cesareo, L., Townsend, C., amp; Pavlov, E. (2022). Hideous but worth it: Distinctive ugliness as a signal of luxury. Journal of the Academy of Marketing Science, 51(3), 636−657.

Chatterjee, A. (2016). Can our future be handmade? Journal of Heritage Management, 1(1), 1−11.

Chen, G., Du, J., Shan, R., Lu, L., amp; Mao, X. (2022). The efficient heritage of the craftsmanship spirit in China: A configuration effect of family motivation and organizational learning. Frontiers in Psychology, 13, 807619.

Chen, T. Y., Yeh, T. L., amp; Wang, Y. J. (2020). The drivers of desirability in scarcity marketing. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 33(4), 924−944.

Chen, Y. S., amp; Chang, C. H. (2013). Greenwash and green trust: The mediation effects of green consumer confusion and green perceived risk. Journal of business ethics, 114(3), 489−500.

Choi, D., Seo, Y., Septianto, F., amp; Ko, E. (2022). Luxury customization and self-authenticity: Implications for consumer wellbeing. Journal of Business Research, 141, 243−252.

de Bellis, E., Johar, G. V., amp; Poletti, N. (2023). Meaning of manual labor impedes consumer adoption of autonomous products. Journal of Marketing, 87(6), 949−965.

Droege, J. (2021). The handmade effect: A model of conscious shopping in an industrialised economy. Review of Industrial Organization, 60(2), 263−292.

Eglash, R., Robert, L., Bennett, A., Robinson, K. P., Lachney, M., amp; Babbitt, W. (2020). Automation for the artisanal economy: Enhancing the economic and environmental sustainability of crafting professions with human−machine collaboration. Ai amp; Society, 35(3), 595−609.

Fan, X., Lai, A., amp; Keh, H. T. (2024). Handmade vs. machine-made: The effects of handmade gifts on social relationships. Marketing Letters, 35, 1−14.

Frizzo, F., Dias, H. B. A., Duarte, N. P., Rodrigues, D. G., amp; Prado, P. H. M. (2020). The genuine handmade: How the production method influences consumers’ behavioral intentions through naturalness and authenticity. Journal of Food Products Marketing, 26(4), 279−296.

Fuchs, C., Schreier, M., amp; Van Osselaer, S. M. J. (2015). The handmade effect: What’s love got to do with It? Journal of Marketing, 79(2), 98−110.

Fuchs, M., amp; Schreier, M. (2023). Paying twice for aesthetic customization? The negative effect of uniqueness on a product’s resale value. Journal of Marketing Research, 60(3), 602−624.

Godfrey, D. M., Price, L. L., amp; Lusch, R. F. (2022). Repair, consumption, and sustainability: Fixing fragile objects and maintaining consumer practices. Journal of Consumer Research, 49(2), 229−251.

Hatcher, J., amp; Tu, T. L. N. (2017). “Make what you love”: Homework, the handmade, and the precarity of the maker movement. Women’s Studies Quarterly, 45(3/4), 271−286.

He, J., amp; Wang, C. L. (2015). Cultural identity and consumer ethnocentrism impacts on preference and purchase of domestic versus import brands: An empirical study in China. Journal of Business Research, 68(6), 1225−1233.

Job, V., Nikitin, J., Zhang, S. X., Carr, P. B., amp; Walton, G. M. (2017). Social traces of generic humans increase the value of everyday objects. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(6), 785−792.

Jones, R. J., Reilly, T. M., Cox, M. Z., amp; Cole, B. M. (2017). Gender makes a difference: Investigating consumer purchasing behavior and attitudes toward corporate social responsibility policies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 24(2), 133−144.

Judge, M., Fernando, J. W., Paladino, A., Mikolajczak, G., amp; Kashima, Y. (2020). Lay concepts of art, craft, and manufacture and the Implications for sustainable consumption. Journal of Social Issues, 76(1), 19−34.

Kamleitner, B., amp; Feuchtl, S. (2015). “As if it were mine”: Imagery works by inducing psychological ownership. Journal of Marketing Theory and Practice, 23(2), 208−223.

Keinan, A., amp; Kivetz, R. (2011). Productivity orientation and the consumption of collectable experiences. Journal of Consumer Research, 37(6), 935−950.

Kim, P., Chang, H., Vaidyanathan, R., amp; Stoel, L. (2023). When does customization improve brand attitude? Journal of Product amp; Brand Management, 32(8), 1233−1247.

Kim, S., amp; Labroo, A. A. (2011). From inherent value to incentive value: When and why pointless effort enhances consumer preference. Journal of Consumer Research, 38(4), 712−742.

Kirk, C. P., Peck, J., amp; Swain, S. D. (2018). Property lines in the mind: Consumers’ psychological ownership and their territorial responses. Journal of Consumer Research, 45(1), 148−168.

Knewtson, H. S., amp; Sias, R. W. (2010). Why susie owns starbucks: The name letter effect in security selection. Journal of Business Research, 63(12), 1324−1327.

Köcher, S., amp; Wilcox, K. (2022). “I made it work”: How using a self-assembled product increases task performance. Journal of Consumer Psychology, 32(3), 492−499.

Koli, A. K. (2021). Handmade ok please: Key criteria for purchasing craft items by Indian consumers. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 13(1), 43−65.

Kruger, J., Wirtz, D., Van Boven, L., amp; Altermatt, T. W. (2004). The effort heuristic. Journal of Experimental Social Psychology, 40(1), 91−98.

Kurlinkus, W. C. (2014). Crafting designs: An archaeology of “craft” as God term. Computers and Composition, 33, 50−67.

Labbe, D., Pineau, N., amp; Martin, N. (2013). Food expected naturalness: Impact of visual, tactile and auditory packaging material properties and role of perceptual interactions. Food Quality and Preference, 27(2), 170−178.

Lang, M., amp; Rodrigues, A. C. (2022). A comparison of organic-certified versus non-certified natural foods: Perceptions and motives and their influence on purchase behaviors. Appetite, 168, 105698.

Lee, M. P., amp; Suk, K. (2010). Disambiguating the role of ambiguity in perceptual assimilation and contrast effects. Journal of Consumer Research, 36(5), 890−897.

Lee, Y. K., amp; DeLong, M. (2016). American and korean youths’ attachment to handcraft apparel and its relation to sustainability. Clothing and Textiles Research Journal, 35(2), 67−80.

Littrell, M. A., Anderson, L. F., amp; Brown, P. J. (1993). What makes a craft souvenir authentic? Annals of tourism research, 20(1), 197−215.

Lunardo, R., amp; Saintives, C. (2013). The effect of naturalness claims on perceptions of food product naturalness in the point of purchase. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(6), 529−537.

Macías-Mañas, M. D., Vila-López, N., amp; Küster-Boluda, I. (2024). Handmade virtual messages to promote foreign fashion brands in Instagram. Journal of Global Fashion Marketing, 15(2), 221−234.

Magni, F., Park, J., amp; Chao, M. M. (2024). Humans as creativity gatekeepers: Are we biased against AI creativity? Journal of Business and Psychology, 39, 643−656.

Manfredi Latilla, V., Frattini, F., Messeni Petruzzelli, A., amp; Berner, M. (2019). Knowledge management and knowledge transfer in arts and crafts organizations: Evidence from an exploratory multiple case-study analysis. Journal of Knowledge Management, 23(7), 1335−1354.

McLuhan, H. M. (1951). The mechanical bride. Routledge amp; Kegan Paul London.

Menon, V. (2010). Art of marketing village crafts: Challenges in applying quantitative marketing to resist recession. International Review of Business Research Papers, 6(5), 196−205.

Mitra, D., amp; Golder, P. N. (2006). How does objective quality affect perceived quality? Short-term effects, long-term effects, and asymmetries. Marketing Science, 25(3), 230−247.

Mochon, D., Norton, M. I., amp; Ariely, D. (2012). Bolstering and restoring feelings of competence via the IKEA effect. International Journal of Research in Marketing, 29(4), 363−369.

Morales, A. C., amp; Fitzsimons, G. J. (2007). Product contagion: Changing consumer evaluations through physical contact with “disgusting” products. Journal of Marketing Research, 44(2), 272−283.

Moreau, C. P., Prandelli, E., Schreier, M., amp; Hieke, S. (2020). Customization in luxury brands: Can Valentino get personal? Journal of Marketing Research, 57(5), 937−947.

Moscato, E. M., amp; Machin, J. E. (2018). Mother natural: Motivations and associations for consuming natural foods. Appetite, 121, 18−28.

Mugge, R., Schifferstein, H. N. J., amp; Schoormans, J. P. L. (2010). Product attachment and satisfaction: Understanding consumers’ post-purchase behavior. Journal of Consumer Marketing, 27(3), 271−282.

Newman, G. E., amp; Bloom, P. (2012). Art and authenticity: The importance of originals in judgments of value. Journal of Experimental Psychology-General, 141(3), 558−569.

Newman, G. E., Gorlin, M., amp; Dhar, R. (2014). When going green backfires: How firm intentions shape the evaluation of socially beneficial product enhancements. Journal of Consumer Research, 41(3), 823−839.

Norton, M. I., Mochon, D., amp; Ariely, D. (2011). The IKEA effect: When labor leads to love. Journal of Consumer Psychology, 22(3), 453−460.

Nuttin Jr, J. M. (1985). Narcissism beyond gestalt and awareness: The name letter effect. European Journal of Social Psychology, 15(3), 353−361.

Pieniak, Z., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Guerrero, L., amp; Hersleth, M. (2009). Association between traditional food consumption and motives for food choice in six European countries. Appetite, 53(1), 101−108.

Pierce, J. L., Kostova, T., amp; Dirks, K. T. (2001). Toward a theory of psychological ownership in organizations. Academy of Management Review, 26(2), 298−310.

Prados-Peña, M. B., Gálvez-Sánchez, F. J., Núñez-Cacho, P., amp; Molina-Moreno, V. (2024). Intention to purchase sustainable craft products: A moderated mediation analysis of the adoption of sustainability in the craft sector. Environment, Development and Sustainability, 26(1), 775− 797.

Rahman, S., Zasadzinski, L., Zhu, L., Edirisinghe, I., amp; Burton-Freeman, B. (2020). Assessing consumers’ understanding of the term “Natural” on food labeling. Journal of Food Science, 85(6), 1891−1896.

Rao, B., amp; Gopi, A. G. (2016, September). Investigating the value chain of modern artisanal innovation. 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), Honolulu, HI.

Rauschendorfer, N., Prügl, R., amp; Lude, M. (2022). Love is in the air. Consumers’ perception of products from firms signaling their family nature. Psychology amp; Marketing, 39(1), 239−249.

Reich, T., Kupor, D. M., Smith, R. K., Dahl, D., amp; Hoegg, J. (2018). Made by mistake: When mistakes increase product preference. Journal of Consumer Research, 44(5), 1085− 1103.

Rezaei, A., amp; Zakariaie, M. (2011). Exploring the impact of handcraft activities on the creativity of female students at the elementary schools. International Education Studies, 4(1), 127−133.

Rozin, P. (2005). The meaning of “natural” process more important than content. Psychological Science, 16(8), 652−658.

Scekic, A., amp; Krishna, A. (2021). Do firm cues impact product perceptions? When small is natural. Journal of Consumer Psychology, 31(2), 350−359.

Schnurr, B., amp; Halkias, G. (2022). Made by her vs. him: Gender influences in product preferences and the role of individual action efficacy in restoring social equalities. Journal of Consumer Psychology, 33(3), 510−528.

Schroll, R., Schnurr, B., amp; Grewal, D. (2018). Humanizing products with handwritten typefaces. Journal of Consumer Research, 45(3), 648−672.

Scott, S. E., Rozin, P., amp; Small, D. A. (2020). Consumers prefer “natural” more for preventatives than for curatives. Journal of Consumer Research, 47(3), 454−471.

Segev, R., Shoham, A., amp; Ruvio, A. (2013). Gift‐giving among adolescents: Exploring motives, the effects of givers’ personal characteristics and the use of impression management tactics. Journal of Consumer Marketing, 30(5), 436−449.

Snyder, C. R., amp; Fromkin, H. L. (1977). Abnormality as a positive characteristic: The development and validation of a scale measuring need for uniqueness. Journal of Abnormal Psychology, 86(5), 518−527.

Sofi, A. H., Wani, M. S., Ahmad, S. R., amp; Wani, S. A. (2022). Comparative study on the quality characteristics of handmade and machine made pashmina shawls. Journal of Natural Fibers, 19(14), 8277−8285.

Song, J., He, D., amp; Jiang, Y. (2023). The negative handmade effect: How and why control deprivation thwarts desire for handmade products. Psychology amp; Marketing, 40(7), 1431−1445.

Southworth, S. S., amp; Ha-Brookshire, J. (2016). The impact of cultural authenticity on brand uniqueness and willingness to try: The case of Chinese brands and US consumers. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 28(4), 724−742.

Sung, B., Hatton-Jones, S., Teah, M., Cheah, I., amp; Phau, I. (2020). Shelf-based scarcity as a cue of luxuriousness: An application of psychophysiology. European Journal of Marketing, 55(2), 497−516.

Sunikka, A., amp; Bragge, J. (2012). Applying text-mining to personalization and customization research literature − who, what and where? Expert Systems with Applications, 39(11), 10049−10058.

Tok, D., Huang, Y., amp; Yang, L. (2024). “Feel the green”: How a handwritten typeface affects tourists’ responses to green tourism products and services. Tourism Management, 104, 104920.

Trivedi, P. M., Vasavada-Oza, F., amp; Krishna, R. (2023). Tell me a story! Antecedents to purchase of handloom products in India. Global Business Review, 24(4), 704−720.

Troye, S. V., amp; Supphellen, M. (2012). Consumer participation in coproduction: “I made It myself” effects on consumers’ sensory perceptions and evaluations of outcome and input product. Journal of Marketing, 76(2), 33−46.

van der Westhuizen, L.-M., amp; Kuhn, S. W. (2023). Handmade clothing consumption as a means of self-expression. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Advance online publication. https://doi.org/10. 1108/JFMM-07-2021-0175

White, K., Lin, L., Dahl, D. W., amp; Ritchie, R. J. B. (2016). When do consumers avoid imperfections? Superficial packaging damage as a contamination cue. Journal of Marketing Research, 53(1), 110−123.

Wilcox, K., Laporte, S., amp; Ward, G. (2024). How traditional production shapes perceptions of product quality. Journal of Consumer Research, 51(2), 256−275.

Wu, F., Samper, A., Morales, A. C., amp; Fitzsimons, G. J. (2017). It’s too pretty to use! When and how enhanced product aesthetics discourage usage and lower consumption enjoyment. Journal of Consumer Research, 44(3), 651−672.

Wu, R., Han, X., amp; Kardes, F. R. (2020). Special fonts: The competing roles of difficulty and uniqueness in consumer inference. Psychology amp; Marketing, 38(1), 86−100.

Xu, H., Bolton, L. E., amp; Winterich, K. P. (2021). How do consumers react to company moral transgressions? The role of power distance belief and empathy for victims. Journal of Consumer Research, 48(1), 77−101.

Yang, T., Dang, Y., amp; Wu, J. (2023). How to prioritize perceived quality attributes from consumers’ perspective? Analysis through social media data. Electronic Commerce Research, Advance online publication. https://doi.org/10. 1007/s10660-022-09652-7

Yu, T., Hao, X., amp; Lange, F. (2024). The effects of virtual nature exposure on pro-environmental behaviour. International Journal of Psychology, 59(1), 203−207.

Zare, S., Asgari, M., Woods, T., amp; Zheng, Y. (2020). Consumer proximity and brand loyalty in craft soda marketing: A case study of Ale-8-One. Agribusiness, 36(4), 522−541.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2−22.

Zhang, E. Y. (2018). Enchanting a world of crafts: Handmade and homemade things, affective labor and orality in The Road Home (1999). Journal of Chinese Cinemas, 12(1), 1−19.

Zhang, M., Guo, X., Guo, X., amp; Jolibert, A. (2023). Consumer purchase intention of intangible cultural heritage products (ICHP): Effects of cultural identity, consumer knowledge and manufacture type. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 35(3), 726−744.

Zhou, X., Kim, S., amp; Wang, L. (2019). Money helps when money feels: Money anthropomorphism increases charitable giving. Journal of Consumer Research, 45(5), 953−972.

Zhou, X., Wildschut, T., Sedikides, C., Shi, K., amp; Feng, C. (2012). Nostalgia: The gift that keeps on giving. Journal of Consumer Research, 39(1), 39−50.

Handmade effect on marketing

QIN Huanyu1, LIU Zhancheng1, XIE Zhipeng2, LV Linxiang3

(1 School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)(2 School of Economics and Business Administration, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)(3 School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 100167, China)

Abstract: While standardized industrial products have become the dominant force in the market, there has been an unexpected surge in the popularity of handmade products among consumers. However, the existing literature on handmade effects is scattered across multiple fields, including marketing, art, and sociology, with conflicting conclusions and an inability to explain the emerging handmade phenomenon under the empowerment of new technologies. The theoretical framework of the handmade effect includes the definition, classification, and impact of being handmade. The psychological mechanisms of the handmade effect are categorized into perceived nature, perceived uniqueness, perceived quality, perceived effort, perceived love, and psychological ownership. Furthermore, the handmade effect is moderated by product type, consumption context, and consumer characteristics. Handmade has a unique theoretical significance and marketing value in the new business environment.

Keywords: handmade, spirit of craftsmanship, perceived uniqueness, psychological ownership, consumer behavior

* 国家自然科学基金青年项目(71702189)资助。

通信作者:谢志鹏, E-mail: xiezhipeng@ccnu.edu.cn

1 https://www.imarcgroup.com/handicrafts-market《手工艺品市场:全球行业趋势、份额、规模、增长、机会和预测2024−2032》