重奏/走

2025-02-14后商

专访影像艺术家程新皓(下)

从19世纪初期到现在,摄影逐渐从记录性的工具演变成为一种文化,而作为一种文化,探索和实验是其发展的重要手段。从探索与实验的角度出发,我们一直都在坚持与年轻摄影师群体的合作——“锐像”便是一个专门介绍中、外年轻摄影师的栏目。《数码摄影》杂志通过对他们的深入采访,将他们和他们最具实验性、探索性的作品介绍给广大的读者群体。面对这些年轻人的“新锐”作品,也许很多人没有办法能够立刻接受,但是我们要以一种发展的“眼光”来看待事物的发展,好与坏、对与错并不是由简单地肯定或否定来盖棺定论,因为这是一个过程,一个事物发展的过程。本期的“锐像”栏目,向大家介绍的青年影像艺术家是程新浩,在2018年前——体感上成为当代艺术界的一分子之前,他做过摄影记者,做过摄影师,也写论文,出版摄影书,在自我摸索中体会着当艺术家的苦与甘。某种意义上,正是这段暧昧的探索期,促使他完成了自己的主题,时间与空间的痕迹,也就是云南的现代化、铁路与道路的轨辙、人类与身体的漫步与行运。

与我的生命相关联

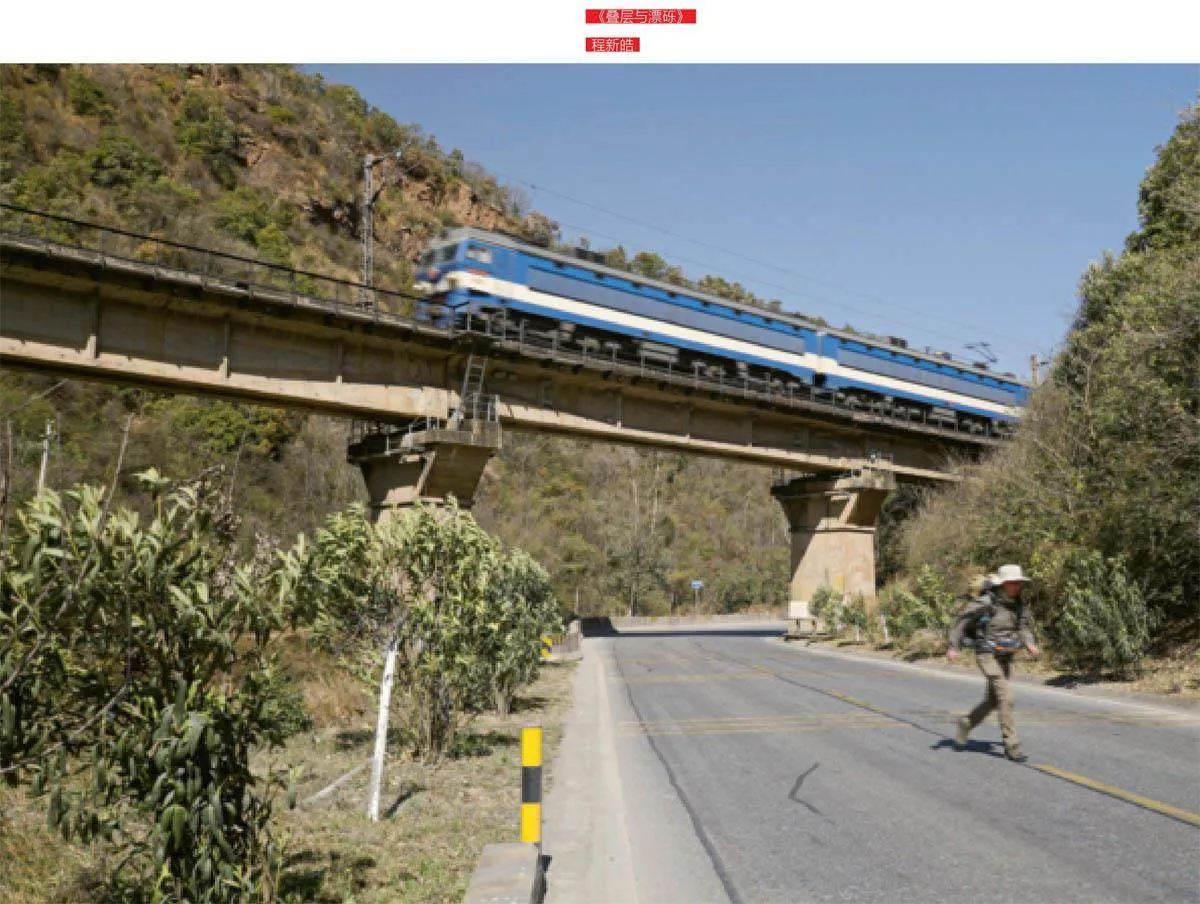

2013年,影像艺术家程新皓从北京大学毕业,返回云南,开启了他的艺术家生涯。在2018年前——体感上成为当代艺术界的一分子之前,他做过摄影记者,做过摄影师,也写论文,出版摄影书,在自我摸索中体会着当艺术家的苦与甘。某种意义上,正是这段暧昧的探索期,促使他完成了自己的主题,时间与空间的痕迹,也就是云南的现代化、铁路与道路的轨辙、人类与身体的漫步与行运。这套结合了“ 散步学”(Strollology)“ 路学”(Roadology) 的当代艺术观念,几乎覆盖了他的几个重要系列——“致海洋”(To the Ocean)“云南故事集”(Tales about the South of Clouds)“叠层与漂砾”(Stratums and Erratics)。十年后,程新皓受邀参与泰国双年展和光州双年展,正像滇越铁路从昆明出发抵达港口城市海防市一样,程新皓也经由渗透、冲击、呼唤,抵达了远方。值此,我便邀请程新皓,进行了一次回顾。

QA程新皓

FOTO:从“对一条河流的命名”至今,知识(可能你所用的知识、理论,比人类学要广得多)在你的艺术实践中就扮演着相当重要的角色。当然,知识未必像感知那样直接进入了艺术作品。但亦可以说,“知识测量”在其中与感知共舞,共在。不过,“知识测量”很容易让观众/ 读者产生焦虑。那你如何处理它,使其成为张力?

程新皓:这是一个非常难解决的问题,甚至它是否需要解决,都要打上问号。最明显的例子是:为什么别人需要关注滇越铁路?对于我而言,甚至对于云南人而言,滇越铁路的意义都是成立的,但是对于云南以外的人,他们为什么要关注滇越铁路?当然,我们也可以说滇越铁路是中国历史上第一条与国外同轨、联通国际的铁路——它之前的中东铁路等都要换轨;还可以把滇越铁路放到东南亚殖民史、帝国遗产等背景下。但是,我还是觉得,别人并没有必要来关注滇越铁路——我认为这是无解的。

换个角度,知识和感知是紧密相连的,是一体的两面,对于某些问题,这种联系尤为明显。我有理工科的背景,有时候,自己会用一种审美的方式来观看物理公式,例如,看到爱因斯坦的质能方程(E=mc²),会震撼于它为什么如此简洁,如此美,真的是一种强烈的审美经验,而不是一种知识判断。此外,某些感知必须以知识为基础才能成为可能,没有知识的支撑,这种感知是无法解释的,就像没有物理背景的人可能体会不到我看到质能方程时的震撼感。但前提是,我们必须共享同一套知识体系和背景。

所以,最难的不是讲述本身,而是让别人产生兴趣。

FOTO:所以,你现阶段更多的是在收集某种现代性。

程新皓:假设,我做了一个滇越铁路的个展,我会在展览现场呈现我个人收藏的档案材料。这几年,我几乎倾家荡产地收集了很多档案,包括滇越铁路、西南边疆、传教士、植物猎人等等,这些档案在中国还没有被系统地梳理过,价值非常高。

有一次,我在拍卖会上发现了一套滇越铁路的底片,总共102张,是1935至1938年间,由一位法国游客拍摄的,虽然标注为“云南的铁路”,但实际上,那时云南只有滇越铁路。底片被分成30多组来拍卖,我一下子就认了出来。如果把全部底片都拍下来大约需要五六千块钱,当时只有一个人和我抢,但再抢下去我可能就买不起了,于是,我就私信对方,说明自己正在研究滇越铁路,并附上了几篇论文——我希望这套档案能够保持完整性,因为一旦拆散了,它就完全被毁掉了。我说要么自己让给他,他扫描一份影像给我;要么他让给我,我扫描一份影像给他。他是一位武汉的火车迷,并没有想全部拍下来的意思,只想买其中的几张,于是,他回复我说理解自己的研究,愿意让我竞拍成功。最后,这套底片归属了我,而我们也成为了朋友。

FOTO: 我们都关注过植物猎人约瑟夫· 洛克(Joseph Rock),在我看来,他最伟大的艺术不是他的影像,也不是他的实践,而是他完成的那本《纳西语英语百科词典》(A Na-khi-English" Encyclopedic Dictionary), 非常好。

程新皓:可能对于他来说,这件事本身就是意义的所在。我本来计划做一个和洛克相关的项目——《纳西汉语英语词典》,后来被搁置了。我的设想是,把《东巴经》与《神路图》那套符号重新语境化,并填充上现实的材料。埃里克· 米格勒(Erik Mueggler) 的《纸上之路》(The Paper Road: Archive" and Experiencein the Botanical Exploration of West Chinaand Tibet ) 写得太精彩了, 傅礼士(GeorgeForrest)是洛克的竞争对手,他们都是通过雪嵩村的赵崇典、赵成章来收集标本,后者采集标本,制作标本,寄给傅礼士,而傅礼士把赵家人的中文撕掉,替换成英文后寄回爱丁堡皇家植物园。后来,傅礼士因心脏病发作死了,最后一批标本没来得及替换,就被寄走了。

就像我关注的问题,滇越铁路和云南。滇越铁路是云南现代化的起点,之前,云南没有任何现代化的道路,人们可能需要走几个月才能抵达目的地,几乎没有人能想象一个没有疟疾的地方,也没有人能想象不需要舟车劳顿就可以到达海边。在滇越铁路通车的那一刻,只需要三天/ 二十四小时就可以抵达港口,进入云南和感受云南的方式彻底变了。而这也解释了我为什么待在云南,而非其他地方的原因。

近二十年,云南的变化可能更多,这也是我关注的。纳西族、莽人的文化的变化,都与这个背景有关。而且,云南的变化也在全国的范围内发生,只是具体的体现形式不完全相同。而且,云南的独特性可以追溯得更远,百年前的变化更是石破天惊,无论是从强度还是从认知的角度,都更具变革性。如果,再往前追溯,云南还不是一个以汉族为中心的地方,比如西双版纳车里宣慰司当时同时给缅甸政权和清朝纳贡,那么,它的文明如何在夹缝中调试。

FOTO:设想一个百年跨度的叙事,主角的经历就是云南的切片,它就在不同文化、民族历史处境的交汇点。新的事物来临、旧的事物仍在,它们和主角共同构成了某个叙述和时间的结构,而这最终促成了你的艺术的发生。

程新皓:我对傣族壁画的兴趣,就源于此。我认为,壁画在一套看似静止不变的非时间性的叙事中,激活了不断变化的事物,重新赋予了其意义。壁画并非为了今天的内容而作,但当今天的内容融入进这个结构时,它能够同时解释今天和历史,而过去的结构也被今天的内容所充实,变得鲜活而可感,不再是遥远的古代。制作作品《象征》时,我发现解放军进西南的故事,就是《维先达腊》的故事,这两套话语就以某种巧合/ 偶然的方式扭合在了一起。

FOTO:“叠层与漂砾”是你最新的系列,它的用意是什么?

程新皓:这是一个有关道路、地方和边界的艺术项目。在以民族国家为主流的当下,我们通常会通过边界线,以及被这些边界线包围的区域去想象一个地方。边界线闭合且清晰,对大地进行着准确、抽象而排他的划分。然而,在前现代,或许更重要的是另一组线条:山脉、河流,以及与之平行或贯穿其中的诸多道路。这些线条是具体的、流动而弹性的,在不同的时间中形成并持续变化,由此,生成和连接起一个个的地方。但这些线条并不闭合,它们延伸,跨过边界,形成新的连接与聚合。“叠层”(或者说地层)与“漂砾”是两个地质学术语,我在这里借用了一下。“叠层”是某种时间序列的沉积,在通常情况下,晚期的沉积叠加在早期的沉积之上,但在某些因为内、外力作用的情况下,早期的地层也会暴露出来。这一方面就是道路的事实:晚近的道路覆盖在早前的道路上,而早前的道路也会在某些地段中暴露出来,行程既是共时又是历时的并列;或者,晚近的交通方式不断取代过去的交通方式,但它们又在某些切面和节点上相互连接和相互影响。另一方面,“叠层”也在说历史和秩序,一种给定的时序。而这时,“漂砾”似乎就成为了一种行动的力量和可能:“漂砾”的本意是那些被冰川作用搬运的石头,它们被带到离原本地层很远的地方,在冰川消融后就突兀地出现在彼处,形成一些奇异点。纵向而有序的叠层,穿越叠层的移动者,石头和肉身——我考虑的题目大概包含了这些层面。

我在2023年2月1日出发,踢着一块捡拾自滇缅铁路、并用丙烯颜料涂红的石头,从绵山附近的滇缅公路雕塑出发,沿滇缅公路向缅甸的边界行走。原本,我希望可以一直踢着这块石头行走到最后,涂红的目的也是为了让磨损变得更加可见——能够在手持拍摄的镜头中察觉到石头随着行进而发生的变化。然而,有几个意外:第一个,没想到石灰岩的磨损速度那么快,在一天的行进后,石头边缘的棱角就几乎都磕碰碎裂了。第二个,在第二天,这块石头蹦到了路中间,就在自己犹豫要不要迅速捡回的瞬间,一辆大卡车刚好碾压了过去,石头裂成了三瓣——这段在影片中有拍摄,于是,我捡起其中最大的那个碎片继续踢着前行。然而,因为碎片的形状不规则且已经太小,所以踢的轨迹变得更加不可控,非常费力,于是,我在第三天,在炼象关附近岔到滇西马路抄近道时,将它替换成另一块古道上的石头——这段在影片中也有拍摄,第二块石头最终有惊无险地陪我走到了最后,并在最后一个镜头中被丢过了边界墙,落进了瑞丽江里。

在行走了6天后,我走出了近两百公里,接近了楚雄。也许是因为走得太猛和没充分的休息,我左脚跟腱开始疼痛,自己本想坚持一下,像之前一样带着疼痛继续前行,但没想到一坚持就出了问题,疼痛变得剧烈,并且在到达楚雄后继续恶化,最后发现是跟腱撕裂了。一个月后,在伤情稍微缓解后,我想打着绷带看看能不能继续,结果走了二十多公里到达南华后,发现伤势继续恶化,于是就强迫自己暂停了下来。这一暂停就是一年多,我也才发现跟腱撕裂是多么煎熬的伤,整个的恢复过程反反复复,对身体和精神都是一种摧残,尤其是在作品还没有完成的时候。后来,在康复机构的辅助下,我在2024年的5月2日又从之前中断的地方——南华——继续前行。但之后,我发现右脚也逐渐出现了跟腱炎的症状,并因此两度短暂暂停。所以,这次行程就成为身体与决断的双重挑战:不只是需要意志与体力的前行,而且需要非常精确地进行负荷管理,以使得这种前行能够持续。最终,在7月31日——正是开始行程后的一年半——我抵达了中缅边界的终点。整个行程实际行走了41天、875公里——以两段路的步行轨迹计算,如果连上在城市附近乘车的距离,共计986公里。