汉语二语学习者动词语义范畴构建过程研究

2025-02-13闫亚亚邢红兵

[摘 要] 本文以全句为窗口,参照《同义词词林》对现代汉语和中介语语料库中动词“喜欢”的共现词的语义范畴进行了对比分析,并抽样考察了汉语二语学习者语义范畴构建的发展过程。结果显示:(1)和目的语者相比,二语者构建语义范畴表现为语义类的窄化和选用词语的集中化;(2)语义范畴的构建随汉语水平的提升而呈现鲜明的发展特点,具体表现为:语义范畴的多样性、丰富度、匹配度和符号化都随着汉语水平的提升而提高,但发展到某个阶段会出现“化石化现象”;不同水平侧重于不同位语义范畴的构建,初中级以高位语义范畴的构建为主,中高级则主要表现为具体词类的扩展;(3)二语者构建语义范畴的丰富度和匹配度并非正相关,在语义概念一致性相对较高的中类范畴上,匹配度和丰富度表现一致,在差异较大的低位范畴词群上,匹配度明显低于丰富度,即语义符号化是二语者习得汉语地道性的主要影响因素,也是词汇习得的难点。

[中图分类号] H195.3 " [文献标识码] A " [文章编号] 1674-8174(2025)01-0080-12

1. 引言

语义范畴包括两类,一类是从词类次范畴小类归纳出来的具有范畴性的语义特征;一类是从词语组合关系中概括出的范畴化的语义关系,其语义基础是纵向聚合的语义特征(邵敬敏、赵春利,2006)。也就是说同目标词组合的语义相关词纵向聚合形成的语义范畴,构成了该目标词的使用环境,其语义能从共现的语义相关词得到凸显(杨惠中,2002;Durrant,2008;徐婷婷,2020)。

二语者在习得目的语过程中会出现语义偏差,即使用不正确的语义范畴来解释词语或进行表达。例如:以下来自汉语中介语语料库系统(储诚志、陈小荷,1993)中高水平二语者的产出语料(划线词为原语料用词,括号内为该位置上的正确用词)。

(1)我们在广州没有过(待)很长时间,马上(就)去了香港。

(2)一五一七年葡萄牙第一次军队来澳门一五五七年中国皇帝赞同(同意)葡萄牙人能在澳门和广州做外贸……

以上语料中,传统的词汇偏误类型“遗漏、误加、误代、错序”(鲁健骥,1987)不足以解释二语产出不地道性的问题。对照《同义词词林》进行语义编码分类可以验证,例(1)“过”(度过)和“待”(停留)属于不同的语义范畴,而“马上-就”和例(2)“赞同-同意”为相同语义范畴下不同的符号表示。所谓词汇使用不地道性的原因实质上就是语义范畴选择和特定范畴与符号不匹配的问题。可见,在二语学习中,仅掌握词汇的意义是不够的。邢红兵(2009、2012)认为学习者习得第二语言词汇的关键在于以目标词在目标语言中的运用为核心的动态词汇知识体系的构建,即学习者需要理解词汇在不同语境中的用法,用词的过程同时也是语义范畴的构建与调整的过程。不同于母语者从用法到意义的获取方式,二语知识的获取是从意义到用法的过程,即其在已获取母语词汇语义范畴的基础上选择合适的目的语符号进行表达(邢红兵,2020)。

目前我们对二语者语义范畴构建的探讨还比较有限。相关研究主要集中在词汇知识的变化(张江丽,2018)、词汇丰富性研究(孙晓明,2009;吴继峰,2016)、心理词汇的发展(张淑静,2005;王志军、郝瑜鑫,2014)、搭配知识的习得(侯晓明等,2022)、词汇句法框架知识的获取(赵奕,2013;石高峰、杨彩影,2021)等方面。其中心理词汇研究涉及到语义范畴,但主要为第一类语义范畴,即具有相同语义特征的词语的纵向聚类,未充分考虑词语间组合关系;搭配知识的习得研究考虑到了词语的组合关系,但其考察窗口有限,无法获取目标词的使用环境。曲学智(2012)以动词“看”为例,提取了全句共现词并进行语义聚类,获取了“看”的使用环境,并对比了中介语各水平与现代汉语的语义分布差异,可惜曲文集中于范畴层面的静态对比未深入至特定符号层面,而二语词汇动态知识习得的关键就在于能否实现由范畴到符号的正确转化。

基于此,本文将借鉴前人的研究成果,以全句为窗口,动词“喜欢”为目标词,拟从语料库中抽取其语义相关共现词,构建该动词的共现语义范畴库,并与目的语进行对比,考察二语学习者在动词使用过程中语义范畴的构建过程及范畴到符号的转化情况,探究影响二语者习得汉语词汇地道性的深层原因及其在语义方面的具体表现。

2. 语义范畴库的构建

2.1 构建方法

共现词语义范畴库的构建方法分为语义相关共现词的提取及语义类标注两部分。搭配关系是共现关系的充分不必要条件,因此适用于搭配的抽取方法同样适用于语义相关共现词的抽取。词语搭配的自动获取方法可分为统计的方法、规则的方法以及规则与统计相结合的方法三类。其中统计方法主要包括:词频统计、平均值和方差、互信息、三次互信息及假设检验等(全昌勤等,2005)。本文综合分析各统计方法,取长补短,使用互信息、t检验、卡方检验(王大亮等,2008)以及相对词序比(RRWR)(曲维光等,2004)来确定和目标词语义相关的共现词,具体的淘汰指标及流程如图1所示。

共现词语义类标注选用《同义词词林》。该书是一部由概念到词汇的汉语义类词典,最早由梅家驹等人于1983年编纂,对汉语同义词和同类词进行划分和归类,经哈尔滨工业大学信息检索研究室的扩展后,现有词7万余条,这些词被分为12个大类,94个中类,1428个小类,小类下进一步划分为词群和原子词群两级。大类依据词的逻辑意义划分,以语义为主,兼顾词类,大类下依据词汇意义并参照题材进一步划分中类,中类下以语义关系密切的标题词命名为小类,小类下以基本义细分为同义词群,再根据词群内部词义显示程度和搭配范围划分为原子词群,每一个词使用一条8位编码来表示其语义类别。总体来说《同义词词林》根据语义形成“范畴-概念-符号”的五层树状结构(见图2)。

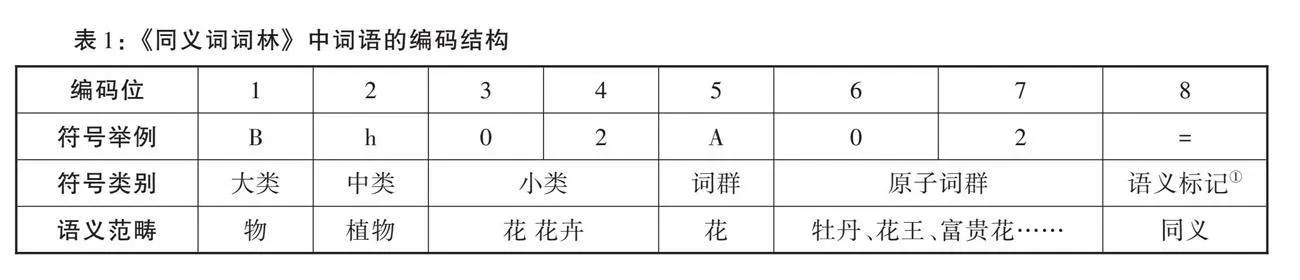

语义范畴由高位到低位分别是大类、中类、小类、词群和原子词群。以“牡丹Bh02A02=”为例,其编码结构见表1。

本文对语料库中含有“喜欢”的全句进行了穷尽式提取,基于统计学模型和《同义词词林》进行了语义相关共现词的提取和语义范畴标注,构建了以全句为窗口的共现词语义范畴库,并利用MySQL储存以便于后续的统计与计算。语义范畴库的构建基础、创新点、效果评价及具体操作流程另文详述。

2.2 构建统计

现代汉语语料选用“国家语委现代汉语通用平衡语料库”(简称“语委语料库”②),在线检索语料约2000万字,17万词种数,1300万词频数,语料选材类别广泛,收录了人文与社会科学、自然科学及综合三大类约40个小类的语料。我们提取含“喜欢“的语料1497条,共现词种数(type)7905个,共现总频次(token)53819次,经过统计计算和语义匹配,最终确定心理动词“喜欢”共有3760个语义相关共现词,3998个语义代码,分属于12个大类,94个中类,955个小类,1544个词群,2445个原子词群。

中介语语料来自“汉语中介语语料库系统”。该语料库选取从学习汉语零起点开始不同社会属性、母语背景、学习环境和个人特征的学生在学习和习得汉语过程中各个阶段的书面语料,其中二语者的汉语水平以学习汉语时长进行划分。语料库一百万字以上,总词数(去除标点)16852,总频次429922。从语料库中共提取含“喜欢”语料905条,共现词种数(type) 2137个, 共现总频次 (token)13921次,经过统计计算和语义匹配,最终确定心理动词“喜欢”共有1347个语义相关共现词,1533个语义代码,分属于12个大类,89个中类,606个小类,843个词群,1163个原子词群。

3. 语义范畴构建及发展研究

3.1 研究指标

邢红兵、辛鑫(2013)将词汇知识的语料库对比分析研究中的关键因素概括为“四率三度”。其中丰富度可以全面观察词语的使用情况,匹配度用来衡量中介语的地道性,匹配度越高,与目的语越接近,并提出二语者是在已有概念系统外学习一种新的语言符号来表达某一概念,其产出能力的高低主要取决于在表达过程中采用的语言形式与目的语间的匹配程度(邢红兵,2020)。周琳(2020)在Read(2000:200)提出词汇多样性的基础上提出词义多样性可用来测量学习者对同一个词不同义项的掌握程度,并证实用于计算词汇多样性的Uber index①公式同样适用于计算词义多样性。

参考以上概念,本文使用丰富度来考察二语学习者语义范畴的构建情况,使用匹配度来衡量二语者构建语义范畴的地道性,使用多样性来评测学习者对不同语义范畴的选择能力,同时,为了进一步考察二语者从概念到词的转换情况,我们引入语义符号化的概念来具体表征从语义范畴到具体词项的选择,将和目的语的共现词及语义代码完全匹配作为语义符号化标准,对二语者语义范畴体系的转换程度进行测量。计算公式分别如下:

(1)语义多样性=(log所有语义类数)2/(log所有语义类数-log不同语义个数)

(2)语义丰富度=中介语语义范畴类数/现代汉语语义范畴类数

(3)语义匹配度=中介语和现代汉语共有语义范畴类数/现代汉语语义范畴类数

(4)语义符号化=中介语和现代汉语共有共现词②数/现代汉语共现词数

3.2 语义范畴对比分析

通过对现代汉语和中介语“喜欢”共现词语义范畴库的简单对比,发现两个语料库在最高位的语义范畴上是一致的,都涵盖了12个大类,也证实了使用不同语言的人的思维对客观事物的反映基本一致(梅家驹、高蕴琦,1990),二语学习者在学习新语言之前已经形成了完整的范畴概念系统。

3.2.1 语义多样性

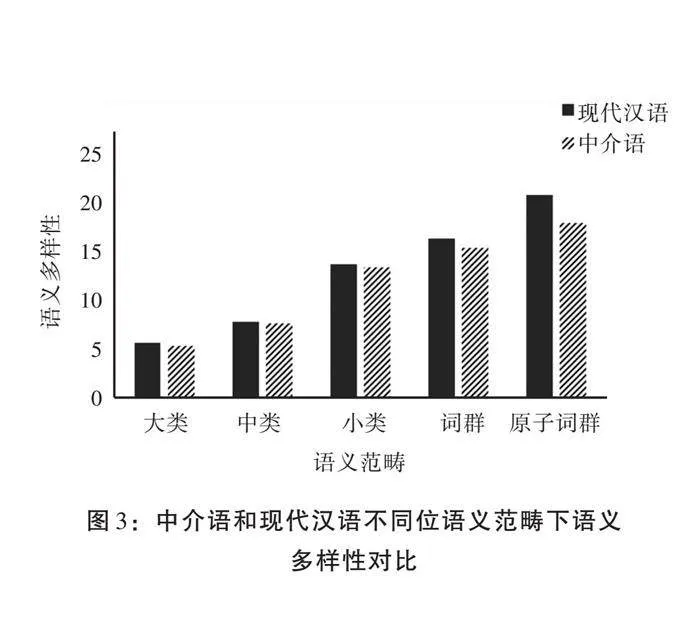

本文首先使用Uber Index对现代汉语和中介语共现词语料库的词汇多样性及不同位语义范畴上的语义多样性进行了测量。词汇多样性结果分别为26.29和21.29。语义多样性统计结果见图3。

统计结果可见,中介语在词汇多样性、语义多样性和现代汉语相比都存在一定的差距。无论是高位语义范畴还是低位语义范畴,差距随着语义范畴的细化逐渐增大,我们认为二语者习得词汇不仅在于词汇本身的音形义,还包括词汇所在的环境是否能获取到,由结果可见,语义分类越细,和目的语的差距越大,表明二语学习者在词汇使用过程中语义范畴构建的难点主要集中在低位语义范畴上。

为了考察在相似语义多样性的高位语义范畴下的共现词使用情况,我们分别对两个语料库中大类范畴下的共现词数及其共现频次进行了统计,其中共现词出现一词多义分别计算词数,对比结果见图4及图5。

从图4和图5可见,中介语语料库中“喜欢”共现词的大类语义范畴词数和频次都少于现代汉语语料库,但表现出相似的模式。从各语义大类词数和频次所占比例来看,两个语料库中各语义大类的比例分布基本一致,共现词数前5位语义类依次为:抽象事物(D)、物(B)、活动(H)、特征(E)和助语(K),共现频次前5位语义类分别为:助语(K)、人(A)、抽象事物(D)、活动(H)、物(B)。依据《同义词词林》的编排原则,人、物、抽象事物多属名词,特征多属形容词,活动多属动词,助语多属虚词,排名前5的语义类的共现词主要为实词所占比例分别为现代汉语57.05%、中介语61.32%,虚词所占比例分别为现代汉语10.06%、中介语8.94%。各语义类共现词的动态使用情况表现为现代汉语实词分布比例(47.43%)少于中介语实词分布比例(49.35%),而中介语虚词分布比例(32.43%)高于现代汉语虚词分布比例(28.91%),明显可看出二语者使用虚词时存在集中化趋势。

3.2.2 语义丰富度

由最初简单对比可知,中介语和现代汉语在最高位的大类语义范畴的覆盖上并无差异,因此我们对大类下的中类语义范畴的分布情况进行了对比统计,如表2所示。

从表2可见,中介语基本覆盖了现代汉语的语义范畴,差异主要表现在人(A)、物(B)、抽象事物(D)和活动(H)四类,依据《同义词词林》对词性的说明,即主要是名词的差异,具体表现如下(括号内为出现频次)。

Ac 体态:美人(3)、 胖子(1)

An 丑类:反动派(1)

Bj 微生物:菌(8)、病毒(4)、杆菌(1)

DI 疾病:伤口(6)、 肺炎(1)

Ha 政治活动:阶级斗争(3)、当家作主(1)

对照《汉语水平等级词汇大纲》,我们发现除“胖子、菌、病毒、肺炎”是丁级词汇外,其余皆为超纲词,鉴于词数和频次在现代汉语中所占比例极低,且名词为开放性词类,我们认为在中类范畴上,二语学习者基本习得了目的语的语义范畴,也间接证实二语者语义范畴构建的难点主要还是体现在低位范畴上。此外,对于现代汉语,没有发现活动大类下的迷信活动(HL)中类共现词,可以认为该语义范畴不属于或不常出现在“喜欢”的语境范畴内。

根据词林的编写原则,表示同一基本义的词放入同一词群,为了进一步探查二语学习者低位语义范畴的构建情况,我们对词群的语义分布进行了统计,见表3。

表3可见,随着语义范畴的细化,共现词的聚类集中在了特定词群。在低位语义范畴上,中介语和现代汉语差异显著。整体来看,中介语词群丰富度为54.60%,和高位范畴94.62%的丰富度相比,出现了明显的语义类窄化。12大类中有8大类的词群丰富度超过了50%,助语(K)大类的丰富度为62.81%,助语类主要是虚词,助语类丰富度最高的词群为“非常”(Ka01A)类副词,表明二语者习得了目标词“喜欢”的程度语境范畴。语义类窄化更明显表现在动作类(F)(44.44%)和更抽象的现象与状态类(I)(37.78%)。

3.2.3 语义匹配度

为了考察二语学习者的地道性情况,我们对词群的匹配度也进行了统计,结果如表4。

统计结果显示,中介语聚类的843个词群中有71.77%和现代汉语相匹配,占现代汉语词群的39.18%。其中时间与空间(C)、助语(K)大类的匹配度分50%、52.89%,分别占中介语词群的90.91%和84.21%,表明在最为基础的时-空范畴的构建上要优于其他类别。匹配度最低的词群类为敬语(L),敬语类以难归类的客套语为主,现代汉语中“喜欢”的共现词“敬语类”聚类有四个词群且词数和频次均为1,可见这类词显然不是“喜欢”的核心语义范畴。其次为现象与状态(I)类,该类词多为抽象类词,通过统计数据可以看出,该类中除了始末类(Ig)完全匹配外,其他词群匹配度均较低。由此可以推测,使用不同语言者在更细化的语义范畴上具有相似性和差异性,相似的语义范畴,比如时间空间范畴,构建要更接近于目的语者水平,抽象化的语义范畴的构建难度较大。

3.2.4 语义符号化

为进一步检验二语者从概念到具体词的选择情况,本文对现代汉语和中介语最低位语义范畴原子词群的共有共现词的语义分布进行统计,总词数576个,共现总频次9100次,分属于70个中类,321个小类,395个词群,458个原子词群。统计结果见表5。

统计结果可以看出,中类范畴上,两个语料库的总语义分布率均超过了75%,但在词群范畴上都小于50%且差异显著,即二语学习者在构建语义范畴时随着语义范畴的细化出现了语义窄化现象,这一点从单个类的匹配度变化也能体现出来,例如现象和状态类(I)的匹配度从中类逐渐细化到原子词群的匹配度分别为100%、20%、4.44%,封闭的虚词类助语(K)的匹配度分别为100%、52.89%、45.45%,由此可见从概念到符号的转变确实是二语词汇习得的难点。

同时我们还对具体语义下匹配的共现词数和共现频次分布进行了统计,见表6。

从表6统计可看出,在具体的概念向词汇的转换过程中,中介语不仅表现出语义的窄化,还表现出词语选择和使用的相对集中化。例如,从句法语义界面(syntax-semantics-inferface)上看,“喜欢”作为突显人物心理的SE动词(Subject-Experiencer verb),共现的语义范畴必然包含两类名词,喜欢的感受者和对象,在作为感受者的人(A)语义范畴下,两个语料库共有词占现代汉语的19.38%,使用频率占70.24%,占中介语的词比例和频次比例分别为51.11%和92.18%,明显显示出词语选择和使用的集中趋势。

3.3 语义范畴发展变化研究

为了观察二语者的语义范畴构建的发展过程,我们以学习汉语的时长为标准把中介语语料库分为初级(0.5-1年)、中级(1.5-2.5年)和高级(gt;2.5年)三个子语料库,采用分层随机抽样的方法各抽取124句,并对语义多样性、语义丰富度、语义匹配度及语义符号化进行了测算和统计。

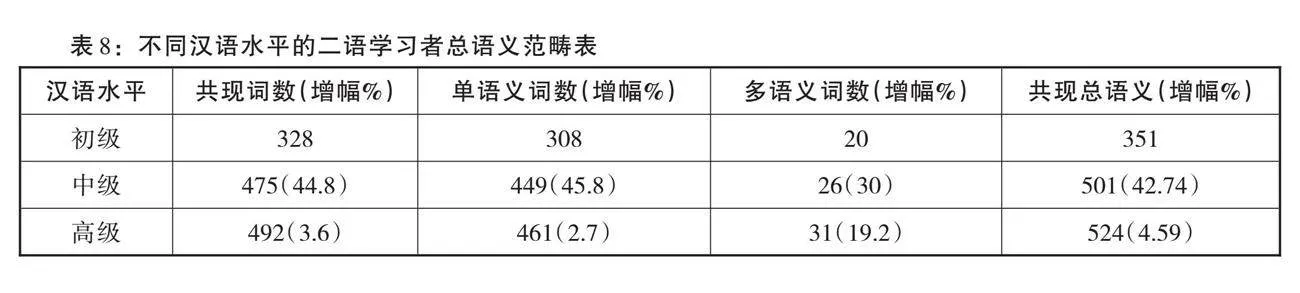

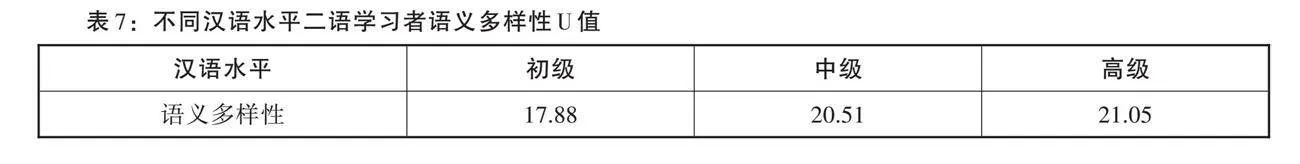

本文首先对不同水平的二语者构建语义范畴的多样性发展情况进行了单因素方差分析,结果表明:不同水平的二语者在语义多样性上没有显著差异F(2,366)=1.380,p=0.253,整体多样性统计结果表明:U值随着汉语水平的提高而增加,如表7所示,这表明二语学习者会随着汉语水平的提高呈现语义扩充。我们猜测个体差异并不显著,这一方面是由于我们考察的是“喜欢”的单句,而单句共现的语义范畴有限,另一方面,语义的发展是一个缓慢的过程,词语的使用环境在大的范围下是固定的,我们组建不同的句子也只是在某一语义范畴下挑选不同的词语,这从不同汉语水平共现词增长情况也可以看出来,见表8。

从表8可以看出,“喜欢”共现词无论从词数还是从所聚类的语义数上来看,中级都比初级有所增加,高级比中级有增长。就共现词的增长幅度而言,中级至高级低于初级至中级。Selinker(1972)提出“化石化现象”理论,认为绝大多数的二语学习者的第二语言能力发展到一定阶段后就会停滞不前。本研究发现也佐证了这一观点,中级学习者的词汇发展缓慢并在达到一定水平时发生“化石化现象”。

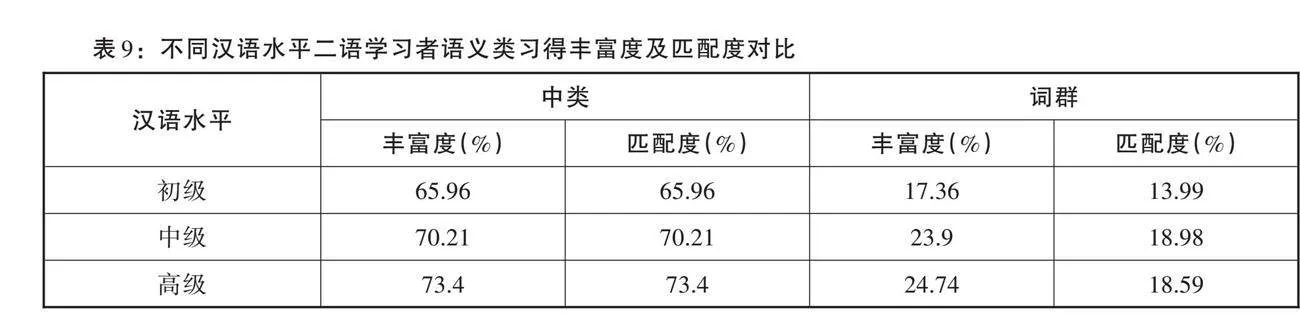

不同水平的二语学习者语义丰富度和匹配度统计结果如表9所示。表9可见二语者汉语水平的提高会引起所构建的语义范畴丰富度与匹配度的变化。具体表现为随着汉语水平的提升,二语者构建语义范畴的丰富度和匹配度在中类范畴下逐渐增长,在词群范畴下,丰富度随汉语水平的提升增长,匹配度并没有出现相同的情况,由初级到中级匹配度显著增长后,至高级阶段则维持相似的水平,也就是说随着学习者词汇量的增长,在低位范畴下,匹配度和丰富度并没有呈现正相关。

本研究同时也对不同水平的二语学习者语义符号化情况进行了统计,和目的语相比,初、中、高级共有共现词数分别为168、217、218,语义符号化比率分别为4.2%、5.4 %、5.5%,和语义丰富度一致,概念到具体词的转化情况也随着汉语水平的提升逐步改善。

4. 综合讨论

以上研究结果表明,和目的语者相比,二语学习者在动词使用过程中语义范畴的构建主要表现为语义类的窄化和词语使用的集中化,并且呈现出明显的发展特点,具体表现为:随着汉语水平的不断提高,产生了语义和词汇的双重拓展,语义的多样性、丰富度、匹配度以及符号化程度逐渐提高,而发展到一定阶段容易产生“化石化现象”。这也与Schmitt(1998)的研究结论相似,即二语者的词汇语义的发展是一个缓慢的过程,语义石化现象时有发生。以下我们从三个方面具体讨论研究结果。

(1)二语者动词语义范畴构建呈现语义类窄化和词语集中化,不同水平阶段侧重构建不同位语义范畴。和目的语者相比,随着语义范畴的细化语义多样性差距逐渐增大,二语者语义范畴的构建难度主要在低位范畴上,虽然在共现词和使用频次上表现出和目的语大致相同的模式,但存在着词语使用集中化的趋势。例如,中介语中虚词所占的比例(8.94%)低于现代汉语(10.06%),使用的分布比例(32.43%)却高于现代汉语(28.91%)。就其发展而言,随着汉语水平的提升,语义多样性同步增加,但伴随语义范畴细化呈现出语义类变窄,词语集中的特点。在共现词总量上,二语学习者由初级到高级,单语义词数、多语义词数、总语义数均呈现增长趋势,其中初级至中级的增幅除多语义词数都高于42%,中级到高级的增幅低于5%,且单语义词数增幅为2.7%,多语义词数增幅接近20%。这说明中级到高级语义的多元化发展要大于初级到中级,词汇量的增加先集中在单语义,随水平的增长发展多语义,这也是语义多样性发展的表现。统计中我们还发现在高位语义范畴中类上二语者的语义类逐渐扩充,低位语义范畴词群上,中级语义范畴类数明显高于初级,高级和中级之间没有明显差异。这一结果说明,汉语学习初、中级阶段以高位语义范畴的构建为主,对原有语义范畴进行整合和调整,包括语境语义范畴的扩充,语感的培养;中高级阶段侧重于具体词群的构建和同义词语的扩充,即概念到具体符号的转化。

(2)二语者动词语义范畴构建由典型化向非典型化逐步扩充。和目的语者相比,二语者基本已经完成了大类和中类的构建,差异主要表现在低位语义范畴,即词群的构建上出现了明显的语义类窄化(54.6%),主要表现在动作类(F)(44.44%)和更抽象的现象与状态类(I)(37.78%)。语义丰富度也随汉语水平的变化而发展,说明语义范畴的构建是一个动态的连续统,随词汇量扩展和目标词汇运用的加深,语义范畴逐步扩展,具体表现在匹配的语义类以扩展词汇为主,非匹配的语义类以拓展语义类为主,例如,中介语和现代汉语完全匹配的时-空范畴(C),从初级的30个词发展到中级的35个词再到高级的40个词,而不完全匹配的大类范畴人(A),初级有5个中类范畴(Aa、Ab、Ah、Aj、Al),中级又增加了职业范畴(Ae),高级阶段在前6个中类范畴的基础上又增加了籍属(Ad)和身份(Af)两个中类范畴。无论在高位语义范畴中类上还是在低位语义范畴词群上,初级到中级的发展都快于中级到高级的发展,并且中类发展的增幅要大于词群发展的增幅。蒋绍愚(2014)提出一些重要的概念范畴在全人类具有共通性,二语者习得词汇是以原有概念为前提,学习全新的语言表达形式(邢红兵,2013),一致性良好的语义概念的习得要优于非一致且缺失性较高者,这从中类的丰富度、匹配度一致,而词群的丰富度和匹配度却相差较大也能表现出来。

(3)二语者动词语义范畴构建逐步趋近目的语者,抽象类范畴构建及语义符号化是其构建的难点。语义匹配度能够衡量中介语地道性程度,和目的语者相比,时间空间(C)类匹配度最高,占中介语词群的90.91%,占现代汉语词群的55%,抽象类现象与状态(I)匹配度最低,占中介语词群的52.9%,占现代汉语词群的20%。可见,抽象范畴的构建是二语学习者构建的难点,相对于范畴一致性的时间空间类主要扩展词汇而言,抽象类的范畴构建要点主要集中在语义类的逐步增加。此外,统计结果显示在高位范畴上,丰富度和匹配度发展相一致,即二语者随着汉语水平的提升,逐渐习得词语的大类使用环境,但在低位范畴上,即使发展到高级阶段,词群的匹配度也较低且与目的语者存在明显区别(Singleton,1999),并没有随着词汇量的增长而增大。邢红兵(2020)认为二语学习者目的语知识体系构建的首要阶段是目的语概念与符号联结体系的建立,石高峰等(2021)提出二语学习者搭配的错误主要体现为使用语义相关的词语进行规则化的不地道产出问题上,从统计结果我们也可以明显看出,二语者在最低位原子词群的构建上,即从语义范畴到具体词项的选择上表现为词语的泛化和集中化。例如,人(A)语义范畴下,两个语料库共有词占现代汉语的19.38%,使用频率占70.24%,占中介语的词比例和频次比例分别为51.11%和92.18%。而从发展变化的统计数据来看,语义符号化是发展最缓慢却最容易出现“化石化现象”,这也从侧面说明语义符号化是二语学习者词汇习得的难点。

5. 结论

本文采用中介语对比分析的方法对二语学习者在动词使用过程中语义范畴的构建过程进行了考察。主要的研究结论有:(1)和目的语者相比,二语者所构建的语义范畴呈现出语义类窄化和词语集中化等特点;(2)二语者在词语使用过程中所构建的语义范畴受汉语水平的影响较大,语义范畴的多样性、丰富度、匹配度和符号化都随着汉语水平的提升而提高,但发展到一定阶段会出现“化石化现象”;不同水平的二语者语义范畴构建也不平衡,初、中级阶段以高位语义范畴的构建为主,中高级阶段侧重于具体词群和同义词语的扩充;(3)二语者构建语义范畴的丰富度和匹配度并非正相关,具体表现在语义概念一致性相对较高的中类范畴上,匹配度和丰富度表现一致;在差异较大的低位范畴词群上,匹配度明显低于丰富度,即语义符号化是影响二语者习得汉语地道性的主要影响因素,也是词汇习得的难点。

另外,作为全句共现语义聚类研究的一次尝试,本研究也存在不足之处。比如为了自动抽取语义范畴,以《同义词词林》为参照资源,在中介语语料库中漏掉的未登录词包含了第二语言学习者特有的偏误合成词,该部分词在认知上所归属的语义范畴对于二语学习者语义构建同样具有一定的价值,这有待进一步的深入研究。

[参考文献]

储诚志,陈小荷 1993 建立“汉语中介语语料库系统”的基本设想[J]. 世界汉语教学(3).

侯晓明,孙培健,张婷婷 2022 整体频次和搭配强度在母语和二语多词序列加工中的作用——以汉语双字副词短语为例[J].世界汉语教学(2).

鲁健骥 1987 外国人学习汉语的词语偏误分析[J].语言教学与研究(3).

梅家驹,高蕴琦 1990 语义形式化的研究[J].外国语(上海外国语学院学报)(5).

梅家驹,竺一鸣,高蕴琦,殷鸿翔(编) 1983 同义词词林[M].上海:上海辞书出版社.

曲维光,陈小荷,吉根林 2004 基于框架的词语搭配自动抽取方法[J].计算机工程(23).

曲学智 2017 基于全句内共现的现代汉语和汉语中介语词汇知识对比研究[D]. 北京语言大学硕士学位论文.

全昌勤,刘 辉,何婷婷 2005 基于统计模型的词语搭配自动获取方法的分析与比较[J].计算机应用研究(9).

邵敬敏,赵春利 2006 关于语义范畴的理论思考[J].世界汉语教学(1).

孙晓明 2009 留学生产出性词汇的发展模式研究[J].民族教育研究(4).

石高峰,杨彩影 2021 汉语动词句法框架信息加工机制及二语习得研究[J]. 语言教学与研究(1).

石高峰,杨彩影,李梅秀 2021 汉语二语学习者词汇搭配知识地道性发展研究[J].国际中文教育(中英文)(3).

王大亮,涂序彦,郑雪峰,佟子健 2008 多策略融合的搭配抽取方法[J]. 清华大学学报(自然科学版)(4).

王志军,郝瑜鑫 2014 母语环境下美国汉语学习者心理词汇发展的实证研究[J].语言教学与研究(1).

吴继峰 2016 英语母语者汉语写作中的词汇丰富性发展研究[J].世界汉语教学(1).

邢红兵 2009 中介语词汇与现代汉语词汇对比分析[J]. 对外汉语研究(1).

——— 2012 第二语言词汇习得的语料库研究方法[J]. 汉语学习(2).

——— 2013 词语搭配知识与二语词汇习得研究[J]. 语言文字应用(4).

——— 2020 第二语言词汇知识的构成与发展[J]. 华文教学与研究(2).

邢红兵,辛 鑫 2013 第二语言词汇习得的中介语对比分析方法[J]. 华文教学与研究(2).

徐婷婷 2020 基于语言事实的动词信息语义特征知识体系构建[D]. 北京语言大学博士学位论文.

杨惠中 2002 语料库语言学导论[M].上海:上海外语教育出版社.

赵 奕 2013 基于语料库的单一动词句法框架研究及二语习得考察[D]. 北京语言大学硕士学位论文.

张江丽 2018 汉语作为第二语言学习者笔语产出性词汇研究[J]. 世界汉语教学(3).

张淑静 2005 从联想测试看二语心理词汇之间的联系[J]. 解放军外国语学院学报(2).

周 琳 2020 汉语二语学习者词汇语义系统动态发展研究[J]. 世界汉语教学(1).

Durrant, P. L. 2008 High Frequency Collocations and Second Language Learning[D]. Ph.D Thesis, University of Nottingham.

Read, John 2000 Assessing Vocabulary[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Singleton, D. 1999 Exploring the Second Language Mental Lexicon[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, N. 1998 Tracking the incremental acquisition of second language vocabulary: A longitudinal study[J]. Language Learning(48).

A study on the process of constructing semantic categories

of verbs for CSL learners: Taking xihuan (喜欢) as an example

YAN Yaya, XING Hongbing

Key words: second language acquisition; whole sentence co-occurrence; contrastive interlanguage analysis; lexical knowledge; semantic category

Abstract: This study, taking full-sentences as the window and with reference to Chinese Thesaurus, compares the co-occurrence of semantic categories of the verb xihuan(喜欢)in modern Chinese and in the interlanguage corpus, and investigates the construction and development of semantic categories by CSL learners. The results show that: (1) as compared with the target language, the construction of semantic categories by CSL learners is characterized by the narrowing of semantic categories and the concentration of chosen words; (2) the construction of semantic categories shows distinct developmental characteristics with the improvement of Chinese language proficiency, specifically the semantic diversity, semantic richness, semantic matching and semantic symbolization, all of which increase along with the improvement of Chinese language proficiency, but at a certain stage of development, the “fossilization phenomenon” appears; (3) the richness and matching of the semantic categories constructed by CSL learners are not positively correlated; the middle categories, which are the categories with relatively high semantic conceptual consistency, have a consistent matching and richness performance, while as for the lower category word groups with large differences, their matching is significantly lower than their richness, i.e., semantic symbolization is the main influence on bilinguals acquisition of Chinese. In other words, semantic symbolization is the main factor influencing the acquisition of Chinese as well as the difficulty of vocabulary acquisition.

【责任编辑 师玉梅】

[收稿日期] 2023-08-02

[作者简介] 闫亚亚,女,暨南大学华文学院/国家语委海外华语研究中心,主要从事汉语学习与认知研究,

yan_yaya@foxmail.com;邢红兵,男,北京语言大学国际学生教育政策与评价研究院,主要从事汉语学习与认知研究,xinghb@blcu.edu.cn。

[基金项目] 北京语言大学一流学科团队支持计划项目“语言测试与教育评价研究”(2023YJC02);世界汉语教学学会2023年中青年学术创新项目“‘把’字句对动词选择频率关系的汉语二语习得过程研究”(SH23Y12)