再论琉球官话课本《官话问答便语》的编写年代

2025-02-13李丹丹

[摘 要] 琉球官话课本《官话问答便语》的编写年代目前有两种不同的观点,一为濑户口律子、李炜提出的1703年或1705年,一为木津祐子提出的1710年之后、18世纪后半期之前。用明清历史、地理、经济、语言等多学科的相关材料和研究成果,对两文提出的依据进行检视,发现《官话问答便语》赤木本应编写于1749-1750年,天理本应编写于1751年。《官话问答便语》与另一种琉球官话课本《白姓官话》是同时代的作品,它们语法现象的差异反映出清代不同文化阶层官话风格的差异。

[中图分类号] H195.4 " [文献标识码] A " [文章编号] 1674-8174(2025)01-0031-09

1. 引言

琉球官话课本,是明清附属国琉球王国学习汉语官话的课本。濑户口律子、李炜(2004)对日本天理大学藏琉球官话课本的编写年代进行了考证,提出《官话问答便语》(简称《官》)作于1703年或1705年、《白姓官话》(简称《白》)作于1750年、《学官话》(简称《学》)作于1797年、《广应官话》(简称《广》)作于1797-1820年间。从此,琉球官话课本的研究价值开始得到国内汉语学界的重视。

不久,木津祐子(2004a)依据日本京都大学收藏之《白》有落款为“乾隆十八年癸酉十一月榖旦 林启升守超氏较正”的序文,将《白》的编写年代更新为乾隆十八年(1753年);后木津祐子(2004b)又校对了日本法政大学赤木文库收藏之《官》,并提出《官》的编写年代应为1710年之后、18世纪后半期之前。

其中,濑户口律子、李炜(2004)与木津祐子(2004a)都同意《白》是基于乾隆十四年(1749年)江南苏州府船商瞿张顺等人遇风漂流琉球,并于乾隆十五年(1750年)返回中国的历史事件编写而成的,也都认为《白》编写于18世纪50年代。因《白》天理本原无序文,濑户口律子、李炜的结论仅针对天理本而言,与木津祐子的结论并不矛盾。1750年可视为《白》初稿编写的时间,1753年则是《白》成书的时间。

但濑户口律子、李炜(2004)(下简称“甲文”)与木津祐子(2004b)(简称“乙文”)对《官》编写年代的观点分歧极大。甲文根据3个历史依据和1个语言依据,提出《官》应编写于1703年或1705年;乙文提出另外2个历史依据,认为《官》应编写于1710年之后、18世纪后半期之前,即1710-1799年。

值得注意的是,乙文不同意甲文的观点,但并未检验甲文的依据。因此,两种观点似乎都能成立。濑户口律子(2008:246)提出:“关于《官》的成书时间,日本学者木津祐子提出与我们不同的看法。文中有些我们此前未曾注意到的根据,是有价值的,但是我们原先的论证也有其成立的理由。此问题仍有进一步探讨的必要。”

20年过去了,这一问题至今未有进一步的结论,《官》的编写年代成为琉球官话研究的一桩疑案,学界在利用这一材料时多有不便。又因检索的便利度,国内大多依从甲文的观点,国外大多依从乙文的观点,这也导致不少研究结论的分歧。

《官》是琉球人学习汉语官话的重要教材,内容反映琉球留学生在福建的留学生活,其编写年代的确定,对清代对外汉语教学史、琉球王国教育史、中琉交往史的研究都有重要的意义。近年来,琉球官话课本的新材料被陆续发现,清代历史、地理、经济、语言等多学科的研究成果愈加丰富,我们对琉球官话课本的认识也逐渐加深。因此,本文试根据这些新材料和新成果检视两文的依据及结论,对《官》的编写年代作进一步之探讨。需要说明的是,甲文主要依据《官》天理大学藏本①(简称“天理本”),乙文同时参考了《官》天理本和法政大学赤木文库藏本②(简称“赤木本”),但相关论证依据在两个版本中基本一致,仅有个别文字差异,不影响其各自结论。

2. 甲文之检视

2.1 琉球改贡“硫磺、红铜、白刚锡”的时间

甲文依据一:78页提到“《官》《白》《学》中都提到同样一件事:琉球国每两年向中国皇帝进贡一次,贡物为‘硫磺、红铜、白钢锡’。……查各相关史料,证明康熙二十三年以后,琉球国向中国皇帝进贡的常贡均为‘熟硫磺一万二千六百斤,红铜三千斤,白刚锡一千斤’,两年一贡,没有间断。据此,我们可以判断,《官》《白》《学》编写的上限时间为康熙二十三年(1684年)。”

《历代宝案》③(简称《宝案》)汇集了明永乐二十二年到清同治六年(1424至1867年)4293件中琉外交文档。我们将其电子化后发现,康熙二十三年琉球向中国进贡的贡物仍为“硫磺、海螺壳、红铜”(《宝案》第1150页),康熙二十五年、二十七年、二十九年也仍然如是(《宝案》第1154、1158、1162页)。琉球改贡“海螺壳”为“白刚锡”是在康熙三十一年之后:

(1)兹康熙三十一年当贡之期,遵旨除海螺壳免进外,仍照旧例处,贡煎熟硫磺一万二千六百斤、红铜三千斤,另改贡炼熟白刚锡一千斤。(《宝案》第1164页)

因此,甲文的依据一有误,《官》《白》《学》的编写上限并非康熙二十三年,应为康熙三十一年(1692年)。

2.2 “前代”所指时间

甲文依据二:81页提到“《官》有这样一段话:‘因为前代海洋贼盗蜂起,船只被匪类所劫,洋面有许多不便之处,故此耽搁贡期,不能如期到所。今逢圣朝,洪福齐天,四方太平,山无伏蟒,水不扬波,所以敝国年修贡事,按期进献。’据上述史料看,琉球国进贡船、接贡船遭海盗侵扰,琉球国因而不能如期进贡这类事件比较集中地发生在清顺治年间和康熙年初期。……所以《官》中的‘前代’应当指清顺治年和康熙年初期。”即甲文认为《官》应编写于清康熙年初期之后。

细阅此条,“前代”可指前一代或前一朝。参考2.1的结论“《官》编写于康熙三十一年(1692年)之后”,“前代”可指“前一代”即明代,也可指“前一朝”即清朝的某一朝。“海洋贼盗”在明清被称为“海贼、海盗、海寇”,在明代还常常指“倭寇”,都是在海洋上进行非法抢劫的人(见松浦章,2011:2)。琉球国因“海洋贼盗蜂起……故此耽搁贡期”的情况在明清时有发生,《宝案》都有相关的记录,我们整理、简述如下:

明代本令琉球三年二贡,但万历三十七年、三十八年、四十年,琉球皆有“急报倭乱、致缓贡期”的咨文(《宝案》570、574、579页),万历四十年令其停贡十年④。天启五年准其进贡,但改为五年一贡(《宝案》596页),至崇祯九年方恢复三年二贡(《宝案》648页)。崇祯九年琉球前来进贡,但贡船直至崇祯十一年仍未返归,琉球向福建布政使司发来咨文,文中对当时海路的描述还是:“歧路间有狼子野心、贪残成性之辈,阳商下海,阴盗负隅,勾接枭獍,构济张狞,随风出没,听候摽掠,海上罗织,每为官商之患,惑虑进贡人、船往回”(《宝案》660页),仍然是“海洋贼盗蜂起……故此耽搁贡期”。

后明清交替,琉球停贡,顺治十年(1653年)琉球正式向清进贡,仍然顾虑“今〔沿〕海盗贼充斥闽”(《宝案》453页)。康熙七年,琉球奏文也称“闽有闽安镇,镇外则大海汪洋。今属外界,风涛险恶,盗贼不时”(《宝案》465页)。①嘉庆元年,琉球进贡时“被盗船数只围住所坐商船,劫去海参等货,并衣箱、银两”(《宝案》4180页)。咸丰年间,琉球贡船更是多次遭受海盗抢劫②,耽搁贡期。

因此,“前代海洋贼盗蜂起……故此耽搁贡期”这一情况贯穿明万历年间到清晚期,并不仅仅出现在甲文所说的顺治年间和康熙初期。无论“前代”是指“前一代”还是“前一朝”,这一材料都无助于判定《官》的编写年代,因此甲文的依据二应予排除,不参与论证。

2.3 “新开西湖”所指时间

甲文依据三:82页提出“《官》有这样一段话:‘我省中好玩的所在尽多。那鼓山、乌石山、九仙山各处可曾都看过未曾?还有新开西湖,景致幽雅,那地方好玩,到那里去。’……康熙四十二年和乾隆十三年西湖的两度浚修均可被表述为‘新开’。但(康熙四十四年)刚刚浚修完又重建开化寺、开设白花圃,那更可被表述为‘新开’了。”即推断《官》的编写时间可能在福州西湖浚修的康熙四十二年、四十四年或乾隆十三年。

甲文提出福州西湖在清代浚修3次,是根据《福州掌故》和《福州胜景》的说法。但据龚俊文、陈业新(2022:36),清代福州西湖实际上进行过7次疏浚,依次为康熙六年(1667年)、康熙四十二年(1703年)、康熙四十四年(1705年)、乾隆十三年(1748年)、乾隆五十三年(1788年)、道光八年(1828年)、同治十二年(1873年)。其中,除康熙四十四年是紧接四十二年治理之外,西湖每隔40年左右就须重浚③。也即是说,在这7次治理后数年内的西湖,都可被称为“新开西湖”。而稍久之后,西湖就会重新污染,与《官》中“新开西湖,景致幽雅”的描述不符。

因此,甲文的依据三应予更正,《官》中所提到的“新开西湖”可以是这7次西湖疏浚中的任一次。联系2.1的结论“《官》编写于康熙三十一年(1692年)之后”,《官》只能编写于1703年、1705年、1748年、1788年、1828年、1873年这六个时期之一、西湖重浚之后的数年内。

2.4 《官》的语法现象所指时间

甲文依据四:82页提出“如果认为《官》作于乾隆十三年,那就无异于说《官》与《白》(乾隆十五年)是同时代的作品。我们所说的《官》应当早于《白》并不是说只是早个两三年。……《官》中的一系列语法现象都与《白》《学》《广》不同,这些不同集中表现在近代汉语用法与现代汉语用法的多寡和有无上。”因此,甲文提出《官》的编写年代应早于乾隆十三年(1748年),只能编写于康熙四十二年(1703年)或四十四年(1705年)。

我们将甲文列出的语法现象重新校对、整理如下,并补充《官》赤木本的数据:

检视发现,《官》确实还有较多的近代汉语用法如动词、介词“与”、介词“将”、副词“皆”等,与《白》《学》《广》确有不同。

但《官》中也有大量的现代汉语用法如动词、介词“给”(赤木本19例、天理本22例)、介词“把”(赤木本21例、天理本12例)、副词“都”(赤木本109例、天理本106例)。甲文认为《官》没有现代汉语介词“和”“同”,此次校对发现赤木本有1例“和”,天理本有2例“和”、6例“同”,如:

(2)你听听锣鼓响,戏上台了。我和你快些走。④(《官》赤木本第24页)

(3)那法司官,是王亲国戚做的,譬如天朝满州一样,我们就同你汉人一样,也有汉官,也有满官。(《官》天理本第49页)

在甲文提出的6个语法项目中,《官》赤木本具备其中4个现代汉语用法,天理本具备其中5个现代汉语用法。

因此,甲文的依据四应修改为:《官》具有一些《白》《学》《广》所没有的近代汉语用法,但也有很多《白》《学》《广》所具有的现代汉语用法。

2.5 甲文检视小结

综上,我们将甲文的四条依据更新为如下两条结论:

结论一:《官》应编写于1703年、1705年、1748年、1788年、1828年、1873年这六个时期之一、西湖重浚之后的数年内。

结论二:《官》具有一些《白》《学》《广》所没有的近代汉语用法,但也有很多《白》《学》《广》所具有的现代汉语用法。

其中,结论一由确切的历史事件指向明确的时间范围,是论证《官》编写年代的主要条件。结论二是根据语言现象得出的结论,考虑到近代汉语材料可能文白夹杂、不一定如实反映其所在年代的语言面貌,我们将其视作论证《官》编写年代的参考条件,暂不参与论证,最后一起讨论。

3. 乙文之检视

3.1 《官》三种银同时出现的时间

乙文依据一:545页提出《官》有一段发生在钱铺的文字:“A⑤:你这银子内中,两份是古饼、一份是新饼、还有一块是三宝饼。我如今将古饼先兑多少重,再将新饼兑多少重,这块三宝饼放在厘戥上称有多少重,照折合算。B:怎么样的折呢?A:我这里细丝库白,每两银时价换钱,只换九百算。你这古饼一两,折元宝八钱;新饼一两,折古饼八钱;三宝饼一两,折古饼三钱。一起折做古饼,再将古饼折做元宝算就是了。”A为中国人,B为琉球人(下同)。可知古饼1两=元宝8钱,新饼1两=古饼8钱=元宝6.4钱,三宝饼1两=古饼3钱=元宝2.4钱。乙文提出与这个兑换率接近的是日本铸造的庆长丁银、元禄丁银、三宝丁银,它们出现的时间分别为1601年、1695年、1710年,因此《官》的编写上限是三种银同时出现的时间1710年。

为了核实古饼、新饼、三宝饼指哪些货币,我们查阅了多种中琉关系史料,皆未见有“古饼”“三宝饼”的记载,但找到了“新饼”:

(4)(琉球)银多自日本来,作长条或弹子大,闽人谓之球饼,旧饼一两抵中国八钱,新饼一两抵中国七钱。(《琉球国志略》①第550页)

(5)(琉球)银作长条或弹子大,多自日本来,闽人谓之球饼,旧饼一两抵纹银八钱,新饼一两抵七钱。(《琉球入学见闻录》②第136页)

“新饼”之前出现了“旧饼”二字,可见“旧饼”即《官》之“古饼”。“旧饼”“新饼”指的是琉球人带来福建的日本银,旧饼1两=元宝8钱,新饼1两=元宝7钱。

《官》中的古饼1两=元宝8钱,新饼1两=元宝6.4钱,三宝饼1两=元宝2.4钱。一般而言,兑换率约等于含银率,即古饼的含银率应为80%,新饼的含银率应为64%,三宝饼的含银率应为24%。据李红梅(2015:10)日本江户时代发行了近20种银币,其中:

(一)含银率64%的只有1695年出现的元禄丁银,因此“新饼”应为元禄丁银。

(二)含银率80%的有1601年出现的庆长丁银和1714年出现的享保丁银。既被称为“旧/古饼”,其出现年代应在“新饼”之前,因此“旧/古饼”应为庆长丁银。

(三)未见有含银率24%的银,较为接近的有1710年出现的三银丁银(即“三宝丁银”)、1711年出现的四宝丁银、1837年出现的保字丁银(含银率依次为32%、20.4%、26%)。名字与“三”“宝”有关的只有“三宝丁银”。参考“新饼”元禄丁银的含银量为64%,而《琉球国志略》《琉球入学见闻录》记录其兑换率为元宝7钱(即当成含银量70%,差率6%),当时确实存在含银率与兑换率有微小差价的情况。琉球人带来的日本银“三宝饼”应是三宝丁银(差率8%)。

可见,乙文的依据一无误,这三种银能够同时出现的最早时间是1710年,因此《官》只能编写于1710年之后。联系2.5的结论一“《官》应编写于1703年、1705年、1748年、1788年、1828年、1873年六个时期之一、西湖重浚之后的数年内”,《官》只能编写于1748年、1788年、1828年、1873年四个时期之一、西湖重浚之后的数年内。

3.2 《官》银钱比价出现的时间

乙文依据二:549页提出上述对话尚有下文:“B:目今时价,敢不止值九百庅?A:……时价不等,几日里银贵,几日里银贱,有时换得八百或八百上者,有时换得九百或九百上者,这都是以银文之贵贱,定时价之高低,一点都不敢差的。”说明《官》编写时代的银钱比例是银一两等于钱800-1000文,据此乙文提出《官》的编写下限是“银一两等于钱900文”向“银一两等于钱1000文以上”转变的18世纪后半期。

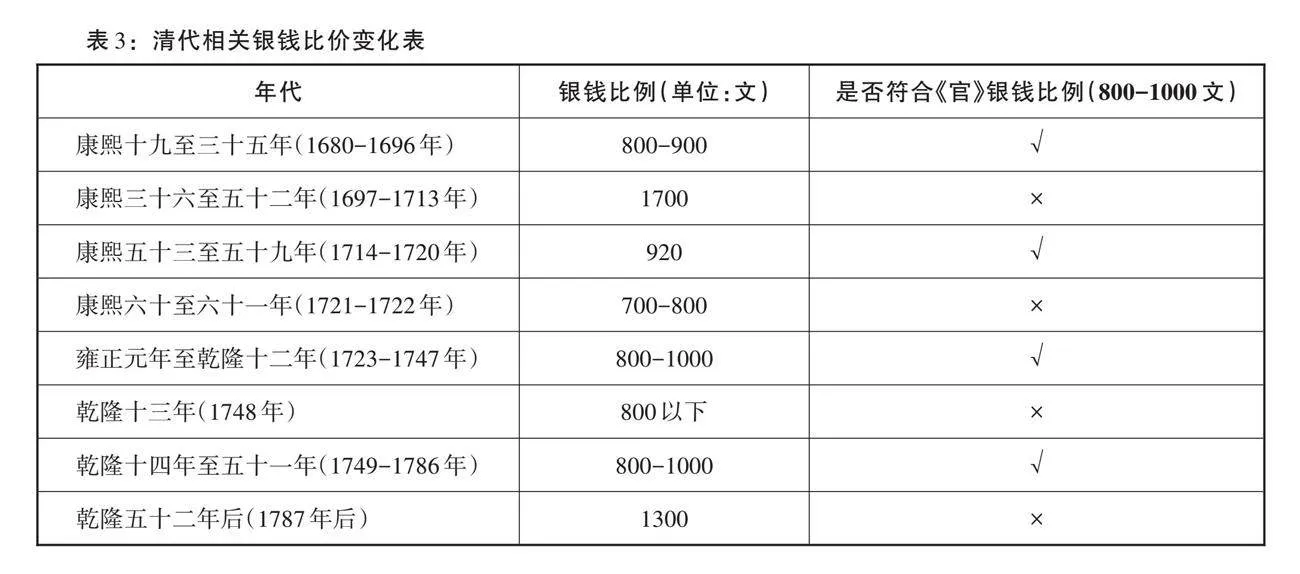

据陈锋等(2020:14-15),清代银钱比价的波动大致可分为14个时段,其中钱价在800-1000文间变动的时段是:

(一)康熙十九年至三十五年(1680-1696年,钱价800-900文);

(二)康熙五十三至五十九年(1714-1720年,钱价920文);

(三)雍正元年至乾隆十二年(1723-1747年,钱价800-1000文);

(四)乾隆十四年至五十一年(1749-1786年,钱价800-1000文)。

而“乾隆五十二年(1787年)后钱价下跌,在京师、安徽、浙江、湖南、福建、广东、广西、四川等地也跌至1300文以上”,就不再符合《官》的银钱比价了,详见下表:

因此,乙文的依据二无误,但可以将《官》的编写下限进一步具体为1786年。将清代银钱比价符合800-1000文的时段(表中打√处)与3.1的结论“《官》应编写于1748年、1788年、1828年、1873年四个时期之一、西湖重浚之后的数年内”相对照,可知《官》只能编写于1748年之后的数年内(但不包括1748年,该年份钱价在800文以下)。

3.3 甲乙两检视小结

综上,对甲乙两文进行检视之后,我们确认甲文提到的依据二“海洋贼盗蜂起……故此耽搁贡期”这一情况出现在明清多个时期,无法说明《官》的具体编写年代。而“(改贡)硫磺、红铜、白钢锡”“新开西湖,景致幽雅”“古饼、新饼、三宝饼”“(银)有时换得(钱)八百或八百上者,有时换得九百或九百上者”这四个历史事件都能找到其发生的具体年代。这四个历史事件同时出现的时间就是《官》的编写时间。因此,《官》应编写于1748年之后的数年内(不包括1748年)。

这一结论与甲文的结论“《官》应编写于1703年或1705年”有较大不同,与乙文的结论“《官》应编写于1710年之后,18世纪后半期之前”相符合,但更加细化、具体。但是“数年内”究竟是多少年?仍需进一步探究。

4. 《官》天理本“金范”抵闽时间

乙文554页还提到了《官》天理本的人名信息:“《官》赤木本与天理本开头的自我介绍有明显差异,赤木本为:姓某、名某、三十八岁、四兄弟中的三男;天理本为:姓金、名范、三十岁、三兄弟中的次男。天理本中的‘金范’,在久米村通事中有同姓同名的人物,乾隆十五年到福州留学……留学时正好30岁,也是三兄弟之中的次男。因此,天理本的记载和现实中金范的生平是完全吻合的。”相关内容如下:

(6a①)B:学生今年初到中国,一心要学官话,求老先生教我。A:好。秀才高姓?B:姓某【金】。A:大名?B:名某【范】。A:贵庚?B:三十八岁。A:令尊令堂都在堂么?B:都在堂。A:昆仲几位?B:兄弟四人。A:雁行第几?B:第三。(《官》赤木本第1页)

(6b)B:学生今年初到中国,一心要学官话,求老先生教我。A:好。秀才高姓?B:姓金。A:大名?B:名范。A:贵庚?B:三十岁。A:令尊令堂都在堂么?B:都在堂。A:昆仲几位?B:兄弟三人。A:雁行第几?B:弟(第)二。(《官》天理本第1页)

我们发现,赤木本的正文“姓某”“名某”旁分别用小字旁注了“金”“范”(旁注内容用方括号标注,下同)。此外,赤木本还有大量的修改性旁注,这些旁注大多成为天理本的正文。《官》天理本可能是根据赤木本的旁注修改而成的新版本,赤木本是天理本的底本之一②。

琉球官话课本的学习者主要是琉球久米村人,他们大部分是明代入琉的闽人三十六姓的后代,在久米村聚居、世袭通事之职。《久米村系家谱》收录了琉球久米村各姓家谱,当中就有金范的生平:

(7)十一世声③:室赵氏,长男节、长女真嘉户、次女蒲户、三女真牛、次男范、四女真满、三男策。(《久米村系家谱》④第79页)

(8)十二世都通事讳范:康熙六十年辛丑八月十七日辰时生……乾隆十五年庚午六月二十四日请乞王命为读书习礼事……十六年辛未正月初六日起椗到久米山……三月十九日开洋,二十五日到闽安镇、四月初二日安插馆驿。(《久米村系家谱》第117页)

可知金范确实在兄弟三人中排行第二,康熙六十年(1721年)出生,乾隆十六年(1751年)到达福建时30岁,与《官》天理本的内容完全一致。因此,《官》赤木本的旁注应是金范抵闽后,由金范或与其关系密切的人进行的修改,后来整理成为了天理本。天理本应编写于金范抵闽的1751年,而不可能是甲文提出的1703年或1705年,此时金范尚未出生。

《官》赤木本是天理本的底本之一,其出现时间早于天理本,应编写于1751年之前。联系3.3的结论“《官》应编写于乾隆十三年(1748年)之后的数年内(但不包括1748年)”,赤木本的编写时间只能是1749-1750年⑤。

《官》赤木本编写于1749-1750年,天理本编写于1751年,那么《官》与编写于1750年、成书于1753年的《白》就完全是同一个年代的作品。甲文认为《官》编写于1703年或1705年的主要原因,就是我们在2.5没有展开讨论的、根据语言现象得出的结论二“《官》具有一些《白》《学》《广》所没有的近代汉语用法,但也有很多《白》《学》《广》所具有的现代汉语用法”。既然它们是同年代的作品,为什么《官》有那么多近代汉语用法呢?

5. 《官》《白》语言差异成因

限于篇幅,这一问题我们将另文再论,此处仅简单说明。一方面是《官》的编写材料可能是累积而成,因此有一些较老的成分,但还有别的可能。比如《官》天理本有不少旁注,是学习该书的琉球学生所做的笔记,其中对不少近代汉语用法进行了注释,如:

(11)不用得数十年间,将祖父俭积,白白的送与别人【给别人也】去享福了。(《官》天理本第91页)

(12)世代子子孙孙,都赐他秀才,读书出仕,与【替也】国王办事。(《官》天理本第46页)

学生在原文“与”旁,用了“给”“替”进行注释,这说明他们对近代汉语用法的“与”比较陌生,对现代汉语用法“给”“替”比较熟悉。也就是说,在《官》天理本使用的年代,“给”“替”已经取代了“与”,成为当时语言的主流。但除了当时主流的语言外,《官》的编写者和教学者还想教授一些古雅的官话。本文表1列出《官》赤木本有24例“与”和19例“给”,《官》天理本有23例“与”和22例“给”,就是这一编写思想的体现。

因此,《白》《官》的语言差异体现的不是年代的差异,而是编写者追求的语言风格的差异。这与两书的编写者身份和编写目的有关。

《白》的编写者应是飘风到琉球的客商白世芸和照看他们的琉球通事等人。在课文中,白世芸多次提到自己没有资格教授琉球通事:

(13)弟是山野村夫,都没有一点见识。(《白》天理本第24页)

虽是自谦,但客商确实不属于中国当时的知识阶层。《白》的语言平白流利,是普通民众说的“官话”。

《官》应是由中国先生和琉球学生共同编写而成。先生们对教授琉球学生则充满信心:

(14)你要学官话,这个不难,一要勤苦,二要留心,日久自然晓得。先在眼前日用言语,学习明白,然后那些事物的话,皆可渐渐理会得来。(《官》赤木本第1页)

从整个句子的语法现象来看,先生们用“你”不用“汝”“尔”,用“这个”不用“此”,用“要”不用“须”,用“那些”不用“彼”,用“的”不用“之”等。这些表现和《白》是一样的,都体现出18世纪中叶的语法特征,是比较“白”的。但《官》的先生用“皆”,不像《白》用“都”,又比较“文”。这是因为先生们属于知识阶层,他们的“官话”大部分与当时的普通民众一样,但在某些语言项目上喜欢用近代汉语用法来代替现代汉语用法,用仿古趋雅来显示自己的身份或对听话人、所谈论事物的尊重。

表1提到《官》赤木本、天理本分别有109、106例“都”,这些“都”与当时普通民众所说的官话是一样的,如:

(15)今日天气好热,身上都是汗,腌臜得狠,要烧水洗个澡。(《官》赤木本第12页)

《官》赤木本、天理本又分别有15、12例“皆”,这些“皆”除了显示自己的身份、对听话人的尊重(赤木本、天理本各1例,即例14)外,几乎都出现在谈论神明、祖先、帝王、伦理、风俗时(赤木本有14例、天理本有11例),表达对所谈论事物的尊重,如:

(16)各地方皆有土地所管,各境社皆有大王所司。(《官》赤木本第21页)

(17a)洪武帝下命,遣闽人三十六姓,往敝国教人读书,学习礼义,写汉字,设立圣庙学宫,与中国皆仝。(《官》赤木本第50页)①

在这些情况下用近代汉语用法代替现代汉语用法,是当时知识阶层与普通民众语言风格的显著区别①。

《白》的编写目的是教授琉球通事们如何和中国难民沟通,学习中国普通民众说的官话更实用。《官》的编写目的是教授留学生们如何和中国读书人、官员酬答,学习中国知识阶层说的官话更合理。可见,《白》和《官》是因应琉球通事们在不同场景、与不同文化水平的中国人进行交流而编写的不同语言风格的官话课本。

6. 结语

综上,《官》赤木本应编写于1749-1750年,天理本应编写于1751年。《官》与《白》语法现象的差异显示出琉球官话课本对不同用途的课本语言有着严谨的定位和细致的区分,也显示出清代知识阶层的官话在某些语言项目上追求古雅的特点。

20年前,甲乙两文借助多学科的材料来进行语言学的研究,是极具开创性的,但当时相关学科的材料和成果不足,导致甲乙两文的一些依据不够准确或不够具体。本文借助近年来清代历史、地理、经济、语言等多学科的新材料和新成果,重新检视并讨论两文的依据,希望《官》编写年代的确定,使这一珍贵的清代口语材料得到更好地利用。

[参考文献]

陈 锋,范卫红,义小明,范金明,张景瑞 2020 清代银钱比价波动及其对社会生活的影响[J].中国钱币(4).

《福州掌故》编写组 1998 福州掌故[Z].福州:福建人民出版社.

龚俊文,陈业新 2022 明清时期福州西湖水环境变迁及其治理研究[J].历史地理研究(2).

濑户口律子 2008 琉球《官话问答便语》及其语言的考察[J].中国语言学报(13).

濑户口律子,李 炜 2004 琉球官话课本编写年代考证[J].中国语文(1).

李红梅 2015 清代和日本江户时代货币政策比较试析[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版)(6).

李 炜,石佩璇,刘亚男,黄燕旋 2015 清代琉球官话课本语法研究[M].北京:北京大学出版社.

林 麟 1980 福州胜景[Z].福州:福建人民出版社.

丘新洋 2018 西晋至清初福州西湖的变迁[J].华北水利水电大学学报(社会科学版)(2).

松浦章 2011 中国的海贼[M]. 北京:商务印书馆.

杨萌萌,胡建华 2018 “和”的句法[J].语言教学与研究(3).

木津祐子 2004a 琉球編纂の官話課本に見る「未曾」「不曾」「没有」—その課本間差異が意味すること—[J].中国語学(总251号).

——— 2004b 赤木文庫蔵「官話問答便語」校[J].沖縄文化研究(总31号).

The compilation age of the Ryukyu Mandarin textbook Mandarin Chinese Interlocution

revisited

LI Dandan

Key words: Ryukyu Mandarin textbook; Mandarin Chinese Interlocution; compilation age; Mandarin Chinese

Abstract: There are currently two different views on the compilation period of the Ryukyu Mandarin textbook Mandarin Chinese Interlocution. One is the year of 1703 or of 1705 as proposed by Setoguchi Rituko and Li Wei (2004), and the other is from 1710 to the second half of the 18th century proposed by Kizu Yuko (2004). Upon examining the basis proposed in the two articles, it was found that the Akagi Version of Mandarin Chinese Interlocution should have been written between 1749 and 1750, while the Tenri Version of Mandarin Chinese Interlocution should have been written in 1751. Mandarin Chinese Interlocution and The Bai Mandarin Chinese are contemporary works, the differences in their grammatical phenomena reflect the differences in the style of Mandarin among different cultural classes in the Qing Dynasty.

【责任编辑 刘文辉】

[收稿日期] 2024-09-04

[作者简介] 李丹丹,女,暨南大学华文学院,主要研究方向为汉语史与汉语国际教育,lddjnu@163.com。

[基金项目] 国家社科基金重大项目“清末民国汉语五大方言比较研究及数据库建设”(22amp;ZD297);国家社科基金青年项目“基于传教士文献的河北方言语法演变研究”(21CYY006);中央高校基本科研业务经费项目“类型学视域下汉语方言语法比较研究”(23JNQN41)

① 本文承庄初升教授与林华勇教授审阅,刘亚男博士与审稿专家也提出了宝贵的修改意见,在此一并致谢。