基于临床思维培养的中药学课程教学实践

2025-02-13孙闵樊静娜于斌万广宋王荣魏超

摘" 要:中药学课程对高校培养中医学专业人才中医临床思维具有重要意义。教师需不断提升教学能力和专业素养,重新认识中药学课程地位,积极采用线上线下相融合的混合式教学模式。教材内容整合重排,融入中医经典与名家经验及医案,传承中医药认知思维及文化,补充教材内容之不足,并积极开展第二课堂,提高应用题型测试考核比例,以优化拓展教学内容,增强教学内容的临床实用性、引导性,提升学生的思想、思考、思辨能力,提高中医思维的高度、宽度及深度。

关键词:临床思维培养;中药学;教学模式;内容整合;第二课堂;考核题型

中图分类号:G642" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-000X(2025)05-0116-04

Abstract: Chinese Pharmacy course is of great significance to the training of clinical thinking of TCM professionals in universities. Teachers should continuously improve their teaching ability and professional quality, re-understand the status of Chinese Pharmacy course, actively adopt a hybrid teaching mode integrating online and offline. We integrate and rearrange textbook content, integrate TCM classics, famous experience and medical cases, inherit TCM cognitive thinking and culture, supplement the shortcomings of textbook content, and actively carry out the second classroom, improve the proportion of application question in test to optimize and expand teaching content. We enhance the clinical practicability and guidance of the teaching content, improve the students' thinking, thinking and critical thinking ability, and improve the height, width and depth of their TCM thinking.

Keywords: clinical thinking training; Chinese Pharmacy; teaching mode; content integration; second class; test questions type

中医临床思维薄弱一直是高校中医学专业人才培养的主要教学痛点。国家高度重视中医药发展,强化中医临床思维培养是振兴和发展中医药事业的核心关键点。中医药知识博大精深,提高中医临床思维,专业教育起始阶段基础课程教学就应早熏陶、早培养,积极开阔眼界、打开思维脑洞,感知感悟中医药实践及文化。师者,传道授业解惑。作为地方应用型本科院校,围绕启迪和提升学生中医临床思维,本团队对中药学课程进行了多维度教学探索。

一" 课程地位再认识

中药学是联系中医基础理论、中医诊断学与方剂学及临床各学科的一门课程,具有基础课和桥梁课的双重性质,是促进学生认知中医药系统思维的核心课程[1]。学好前期中医基础理论、中医诊断学等基础课程将利于中药学课程的学习,而中药学课程除教授中药学基本理论和临床应用的教学作用外,又可印证中医理论对中药应用的指导[2],强化和巩固前期所学基础课程知识。如讲到麻黄宣肺平喘与利水消肿、生姜温中止呕与温肺化饮功效间的相互关系,恰是对之前中医基础理论所学水液代谢过程及相关脏腑知识的巩固和复习。启发式提问和复习中医基础理论中“饮入于胃,游溢精气,上输于脾。脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱”的水液代谢过程,指出肺胃在水液代谢过程中的作用并联系《内经》中“形寒饮冷则伤肺”的阐述,如此学生巩固了基础理论并对药物功效有了深刻理解,临床思维更容易得到建立。此外,设置临床用药实训演练,引导学生分析临床病例资料,辨证论治一脉贯穿。多课程知识前后呼应、互相巩固强化,将逐步建立学生中医辨证论治体系框架及提高临床思维能力,增强专业自信和触发其早临床的激情。

二" 教学模式改革

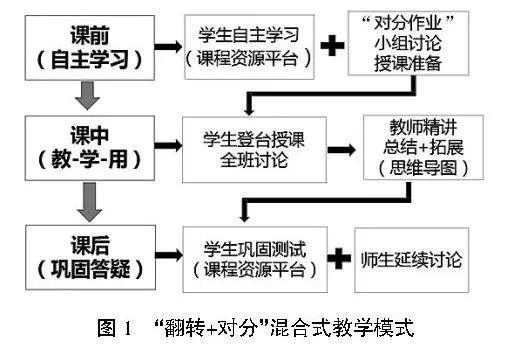

高等教育教学改革的目的就是解决教学中存在的痛点,全面提升教学效果和质量。目前全国高校广泛掀起教育教学改革新高潮,其中线上线下相融合的混合式教学模式成为主流。该教学模式的运用,从时空上和方式上为教师更好地引导和培养学生中医临床思维提供了可能和条件。济宁医学院(以下简称“我校”)中药学课程为校级一流课程、智慧树平台在线开放课程,同时智慧树平台翻转课中教学资源丰富多样,学生可利用线上资料进行课程基本教学内容的学习及诸如中药相关的人与事、中药相关诗词故事赏析、《本草中国》纪录片观赏等拓展内容的学习。线下教学,学生进行讨论学习,教师进行相关知识的融合精讲及名家用药经验、临床用药案例赏析、中医药象思维等内容的拓展讲解(如图1所示)。因此,中药学课程教学不再是抽象晦涩的课本知识照本宣科地灌输,而是围绕课本知识有血有肉的中医药知识与文化的拓展和融合。对中医药知识和文化的广泛涉猎和体悟,必将极大提高学生学习兴趣和专业自信,促进中医临床思维的形成。这本身亦很好地实现了中药学课程思政。

三" 教学内容的融合拓展

(一)" 教材内容整合重排

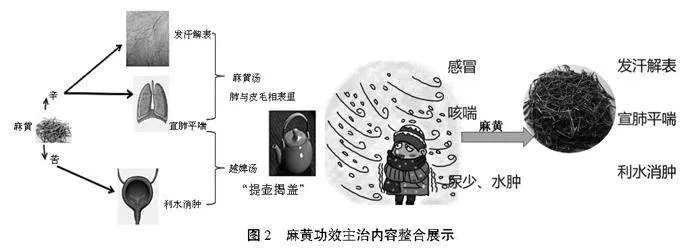

针对混合式教学和学生学习理解的需要,需要将教材内容打破顺序重排。如解表药内容进行如下整合重排:麻黄、香薷、桂枝一组,先讲授麻黄,之后分别将香薷(夏月之麻黄)与麻黄、桂枝与麻黄比较,实现总结精讲。此外荆芥、防风一组,细辛、白芷、苍耳子、辛夷一组,柴胡、薄荷、升麻、葛根一组,桑叶、菊花等等,让学生在整合比较中实现对药物个性专长的理解和整体把握,以提升临床用药思维。另外,对每味药物的功效亦是尽量形成整合展现及形象理解,借助图片、思维导图及结构图进行展示。以麻黄功效为例,给予以下结构图进行授课(如图2所示)。教材内容的整合将加深学生理解记忆,必将利于临床思维能力的提高。

(二)" 融入中医经典与名家经验、医案

医案作为学习中医临床经验的重要载体,对传承中医起到了极其重要的作用。中医学是一门实践医学,中医药理论多蕴含“只可意会不可言传”的隐性知识,只有通过名家医案等实践成果才能更好地理解和体悟其丰富内涵。如麻黄的利水消肿,教材讲解只提到用来治疗风水水肿,而通过一些临床案例又可体悟到麻黄不是单纯利水消肿,而是能够调节肺和膀胱水液代谢的异常。课前线上发布吴光烈医生应用麻黄汤加减怀牛膝、葱白治疗渔民吴某外感伴小腹胀急疼痛、小便点滴不畅的案例[3]及中医临床家王幸福教授于补肾缩尿药物加用麻黄用来治疗小儿半夜睡中尿床的案例,引导学生线上讨论。线下教学教师总结提示:中药多具有双向调节作用,两则案例疾病及表现虽不同但症结相同,皆涉及肺气不利,升降失常,体现了肾上连肺,肺升降得宜,则癃者得通,不约者得闭。

中医经典是中医药的源头活水和源源生命力。教材内容只是初学基础,很难全面和深入,如麻黄的通络功效教材上只有片语涉及。将《神农本草经》记载麻黄“破症坚积聚”及徐灵胎《神农本草经百种录》“能透出皮肤毛孔之外,又能深入积痰凝血之中,凡药力所不能到之处,此能无微不至”“以其迅捷之性,温通阳气,气通瘀散,则其病可去”的论述在线上发布给学生进行阅读。线下讲到阳和汤中用麻黄,“麻黄得熟地则通络而不发表”的前人认知时,拓展余国俊先生提及的大剂量麻黄经久煎之后,其发汗解表之功荡然无存(煮沸40分钟以上,即使用至100克亦不会发汗)[4],而通络活血之力分毫无损。同时介绍田淑霄教授喜用麻黄配伍熟地,治疗子宫肌瘤、卵巢囊肿等属于中医“癥瘕积聚”病证的经验。

(三)" 传承中医药认知思维及文化

中医药学根植于中华传统文化土壤,是中国古代“科学+哲学”的结晶[5],蕴含着丰富的文化和科学要素。中医药知识抽象难懂,通过现代科学的相关研究可加强对中医药的认识和理解。如通过麻黄主要成分麻黄碱、伪麻黄碱可扩张支气管、兴奋神经的相关药理研究,利于理解其宣肺平喘等功效及高血压病、运动员、失眠者慎用的物质基础和科学内涵。然而,中药最终必须在中医理论指导下运用才能在临床中取得良好疗效。因此,学好中医药必须传承中医药认知思维及文化,这也是课程思政在教学中的具体运用[6-7]。

象思维为古人认识和理解中医最传统、最特色的认知思维之一,即以直观的形象、物象、现象为基础,以意象、应象为特征和法则类推事物发展变化规律。药象思维是中医象思维的重要分支,即依据中药的气味、色泽、形状、质地、生长季节和环境等,推演并解释中药的性能、功效及应用,从而指导中药的理解和使用的思维[8]。如中空的麻黄可以发汗、中空的芦根可以利水,长在潮湿环境的半夏、水边环境的菖蒲多有化痰或祛湿功效(植物的抗逆性),寄生性药物菟丝子、桑寄生及丝丝相连的杜仲多有安胎作用(植物的顺特性),茯苓利水则生长茯苓的地面土壤相对干爽,等等。草木被水淹就会烂根掉叶,如果人体三焦膀胱水湿不利上泛巅顶,则发根腐蚀而头发脱落。《岳美中医案集》记载岳美中先生用一味茯苓饮打粉吞服治疗脱发。教学中融入象思维,教会学生如何学、如何思、如何用,回归中医本源[9],将中医原创思维运用到学习中,将会极大促进学生临床思维建立,助力药物功效的记忆和应用及培养学生触类旁通的创新思维。

中医药文化是中华文明的瑰宝,是中国传统文化的重要组成部分。深入挖掘中医药文化蕴含的中华文化内涵元素和精神标识,对中医药振兴发展和立德树人具有重要价值和意义。中医药文化源远流长,仙鹤草、何首乌的传说故事充满神奇色彩,清代叶天士编写的四季中药歌、南宋辛弃疾《满庭芳》中药诗句展现了中药的特性信息和传统文化内涵,不但融入了专业知识点,也展现了丰富的人文知识,让学生体会到中医药文化的美好。“三月茵陈四月蒿,五月六月当柴烧”的谚语及青皮与陈皮的同物不同期,蕴含人生不同时期的价值不同,提示应该珍惜美好时光实现人生的最大价值。纪录片《本草中国》中无论是附子、陈皮等的炮制工艺,还是陈皮文化展现及“老药工”刘香宝的工匠精神等等,都让学生充满了对中医药是一个伟大宝库的赞同和敬仰。曲焕章与云南白药、陈克恢与麻黄碱的故事,橘井杏林的由来,无处不透露出中医药人的精诚与仁心仁术。

(四)" 补充教材内容之不足

1" 展现量效相关系

“中医不传之秘在于剂量”,教科书上有些药物常规剂量描述不能很好地指导临床应用,应该补充和提示中药量效关系。柴胡、桂枝、大黄、黄芪等药物大、中、小剂量的作用不同,针对不同功效的用量,需要进行补充讲解,才能保证临床合理、安全用药。如柴胡解表15~24 g,升阳举陷3~6 g,疏肝解郁9~10 g;黄芪小剂量15 g以下升阳,中剂量18~30 g补气,大剂量30 g以上降压等;大黄小剂量1~3 g健胃、降气、通经、行药力,中剂量6~18 g清热解毒,大剂量30~60 g破血攻积[10]等等。

2" 详解有毒药物

有毒中药对于某些疑难病有特殊疗效,但目前临床普遍存在不敢应用有毒中药的现象。应从用法、用量、解毒方法等方面讲授,这是传承和振兴中医药的需要。如讲明“细辛不过钱”的说法是针对细辛用散剂而言,告知学生细辛入汤剂可用量3 g以上,即超过《中华人民共和国药典》规定剂量,并介绍一些医家的用药经验;介绍李可先生使用附子的经验和用量用法、解毒方法等等。引导学生去查阅和整理有毒药物中毒的解救办法:半夏中毒可以生姜解毒,巴豆中毒可以喝冷水解毒,附子中毒可以蜂蜜、甘草解毒等等。

3" 正视“十八反”“十九畏”

对于半夏与瓜蒌、海藻与甘草及丁香与郁金、人参与五灵脂等配伍应该辨证对待,不能因为“十八反”“十九畏”而完全摒弃[11]。历代医书中不乏“十八反”“十九畏”组合同用的记载,如《金匮要略》中甘遂半夏汤(甘遂与甘草同用)、赤丸(乌头与半夏同用)、附子粳米汤(附子与半夏同用)以及栝楼瞿麦丸(附子与栝楼根同用),《太平惠民和剂局方》中木香分气丸(丁香与郁金同用),《世医得效方》中人参芎归汤、聚宝养气丹(人参与五灵脂同用)。正如北京中医药大学钟赣生教授团队的研究总结:“十八反”不是绝对的配伍禁忌,是有条件的“反”,反药组合应用是有“一定使用条件”和“一定使用范围”的,在一定条件、一定范围内,临床上确实存在反药组合同用治疗疾病的情况,且在治疗某些疾病时反药组合同用较为安全可靠[12]。关于“十八反”“十九畏”的临床和科学研究有待进一步深入。

4" 补充中药其他功效

有些中药的功效作用教材上没有提及,如桔梗治疗胸胁带状疱疹疼痛。将《神农本草经》“味辛,微温。主治胸胁痛如刀刺,腹满,肠鸣幽幽,惊恐悸气”,《本草经疏》“伤寒邪结胸胁,则痛如刀刺,(桔梗)辛散升发,苦泄甘和,则邪解而气和,诸证自退矣”,《药性论》“味苦,平,无毒。能治下痢,破血,去积气,消积聚痰涎,主肺气气促嗽逆,除腹中冷痛,主中恶,及小儿惊痫”等论述在线上发布让学生查阅。线下教学精讲则可指出,桔梗性味辛、苦,具有散邪解毒通利、破血,去积气,凡邪结胸胁之痛皆可用之,并举例国医大师禤国维教授运用桔梗30 g增强治疗带状疱疹止痛之功[13]。这为日后学习血府逐瘀汤理解桔梗功用多了一种解释,也为临床治疗胸胁疼痛多了一味良药。

四" 积极开展第二课堂

积极开展校园识药采药、临床中药用药经验品鉴等第二课堂教学。此外,学院教师长期免费为学生义诊,通过学生自身或其他同学就诊及使用中医中药,让其经历和体会中医辨证诊治过程,了解和感受一些方剂和药物的疗效——即是早跟师、早临床。此过程既指导学生诊查舌脉,学习经典及中医药相关知识,又让学生实实在在体会到了中医经典的实用和中医药的神奇疗效。这种亲身经历更能激发学生的学习热情和专业自信。

五" 改革考核测试题型

课程考核评价的测试导向,将引导学生能力的发展方向。一直以来多重视药物功效主治等记忆内容的考核,解决临床实际问题的应用能力考核没有被提到重要位置。打破常规,线上平时讨论和作业、章节测试模块以及期末考试题中逐步加大应用型题目的比例,并按比例计入最终考核成绩。应用型题目可涉及辨证论治及理法方药、药物鉴别等内容,还可涉及药物配伍、用法用量问题。鲜活的临床问题更能激发学生的学习激情和兴趣,也更能训练学生的中医临床思维。

六nbsp; 结束语

促进中医药传承创新发展,改革人才培养模式,仍需以强化中医思维培养为核心关键点。教师需不断提升教学能力和专业素养,读经典、做临床,围绕培养品德高尚的应用型中医人才,积极开展线上线下混合式教学,整合拓展教学内容,优化测试考核题型,增强教学内容的临床实用性和引导性,使学生既能掌握理论知识又能提升思想、思考、思辨能力,提高中医思维的高度、宽度及深度。课程结束后的问卷调查结果也显示,中药学课程教学实践增强了学生的学习兴趣和临床思维。

参考文献:

[1] 马骁,王建.多维视角下的中药学课程教学思考[J].中国中医药现代远程教育,2019,17(11):14-16.

[2] 丘琴,甄汉深,秦华珍,等.基于中医药思维培养的中药分析教学的探讨与实践[J].教育教学论坛,2020(25):249-252.

[3] 吴光烈.麻黄汤治疗杂病的临证体会[J].福建中医药,1987(1):26-28.

[4] 余国俊.左小腿剧痛25天[J].中国社区医师,1993(7):27-29.

[5] 杜力军,赵玉男,王玉刚,等.中医学在自然哲学-科学发展的历史定位——对中医药优势特点及未来发展的哲学再思考[J].世界科学技术-中医药现代化,2021,23(5):1470-1477.

[6] 郑于林,李晓红.中华传统文化是学习中医诊断学的基石[J].中国中医药现代远程教育,2021,19(23):60-62.

[7] 熊丽辉,刘天颖,赵继福.基于象思维的中医诊断学教学方法探讨[J].时珍国医国药,2022,33(12):3034-3035.

[8] 王广龙,赵红兵.基于“十四五”规划教材《中药学》探析构建药象思维的重要性[J].时珍国医国药,2023,34(6):1482-1484.

[9] 廖慧慧,庞震苗.解读本草,溯本求源[J].中国中医药图书情报杂志,2020,44(2):63-66.

[10] 段展辉,刘桂荣.从量效关系探讨张志远运用大黄经验[J].中医杂志,2022,63(13):1219-1222.

[11] 李宁,李玲玲,李春晓,等.中药十八反和十九畏的历史沿革与临床应用情况探析[J].中国药房,2019,30(4):513-517.

[12] 柳海艳,修琳琳,陈绍红,等.基于经典名方探讨“十八反”反药组合应用的宜忌条件[J].北京中医药大学学报,2023,46(6):752-757.

[13] 唐渝璐,李红毅,侯君,等.禤国维应用桔梗治疗皮肤病经验介绍[J].新中医,2017,49(3):170-172.

基金项目:山东省中医药重点学科“方剂学”、重点实验室项目“中西医结合临床实验室”;济宁医学院本科教学改革研究项目“对分课堂联合思维导图教学法在中医桥梁课程中的应用研究”(Z2020006)、“一流课程视域下《中药学》SPOC+对分课堂教学模式探索”(zd202308);济宁医学院课堂教学改革研究项目“强化中医思维,锻造高素质人才——《中药学》课程教学的改革与实践”(2022KT022);济宁医学院课程思政教学改革研究项目“《中药学》课程思政设计与实施”(SZ2021051)

第一作者简介:孙闵(1980-),女,汉族,山东滕州人,博士,副教授。研究方向为中药学教学及基础研究。