吴地农谚异文辨析三则

2025-02-09郁佳仪

【摘要】在古代农谚中,往往包含有一些意义晦涩或源流不明的疑难字及方俗词,这对今人在句读和理解含义上造成了一定困难。本文结合不同版本谚语异文,对吴地流传的三则农谚“三月三,个虾蟇禁口难开”“田鸡叫得哑,低田好稻把。田鸡叫得响,田内好牵浆”“雨打墓头钱,高低好种田”进行了句读商榷及异文版本辨析。

【关键词】农业谚语;吴方言;版本

谚语作为熟语的一种,形成于民间并流传于民间,其中蕴含着广大劳动人民的生活实践经验,具有重要的民俗价值。在古代农谚中,往往包含有一些意义晦涩或源流不明的疑难字及方俗词,对今人在句读和理解含义上造成了一定困难。今利用中华方志库中各地方志所载谚语各版本异文,结合地区特殊地理条件及当地方言,尝试对三则在吴地广为流传的农谚校点进行商补。

一、“三月三,个虾蟇禁口难开”

褚人获《坚瓠集》云:“吴中以上巳蛙鸣则无水患。”谚云:“三月三,个虾蟇禁口难开。”(《清嘉录》卷三)

按,此谚是吴地农人以上巳日蛙鸣来占卜未来灾害的经验概括,上巳当日如果有蛙鸣,就预示着未来不会发生涝灾。“蟇”为“蟆”的异体字,“虾蟇”即“虾蟆”。

中华书局本《清嘉录》将此谚句读为“三月三个虾蟇,禁口难开”,其说值得商榷。首先从谚语内容看,吴地农人素有上巳日(农历三月三日)占蛙鸣的风俗,因此谚语中“三月三”表义十分明确。其次,从方言角度看,吴语中“个”不与数词结合,单独使用时表定指,如明冯梦龙《警世通言》卷二十二:“他便吆喝道:‘个儿郎吃我家饭,穿我家衣,闲时搓些绳、打些索也有用处。如何空坐?’”谚语中“个虾蟇”即是说“这虾蟇”,若断为“三个虾蟇”,则此谚意义难解。最后从音韵角度看,谚语是民间生活的产物,大多数谚语都朗朗上口,符合押韵规律。苏州片区吴语中“三”的韵母为/ᴇ/,“蟇”韵母为/uo/,“开”韵母为/ᴇ/;“三”与“开”韵母相同,断为“三月三,个虾蟇禁口难开”更能够符合押韵规律。

二、“田鸡叫得哑,低田好稻把。田鸡叫得响,

田内好牵浆”

上巳日听蛙声占水旱。谚云:“田鸡叫得哑,低田好稻把。田鸡叫得响,田内好牵浆。”((嘉靖)《太仓州志》卷二)

按,此谚是农人在上巳日以田间蛙鸣声的响亮程度来预测未来水旱的农业经验概括。上巳当日田鸡叫声低沉,预示当年降水量小;田鸡叫声响亮,则预示当年降水量大。沈毓蓉硕士论文《江浙地区方志谚语研究》①中对此谚在生物学上的依据考察甚备,然而对谚语本身所蕴含的地理特点和异文辨析方面仍有补充商榷的空间。

“稻把”是捆扎成束的稻秆。宋董嗣杲《妙智寺明上人他适因得一游》:“山阜秋稜劲,村塍稻把稠。”《说文解字·土部》:“塍,稻中畦也。”诗中“稻把”堆积在田间小堤上,可知是已经收获的水稻。宋范成大《范石湖集》卷二十《上沙田舍》:“岁晚阳和归稻把,夜来霜力到枫林。”明薛瑄《文清公薛先生文集》卷六《湘乡道中》:“野人悬稻把,古戍列旄旌。”注曰:“山家以稻作把,尽悬于架,旋取舂食。”《两浙輶轩录》卷三十四祝嘉《花溪杂咏》:“新晴稻把缚山田,黄犊沾泥巷口眠。”农家常将收获后的水稻捆扎起来,再通过掼打来将水稻脱粒,即今所俗称的“打稻谷”。元王祯《王祯农书》卷十四《掼稻簟》对其步骤有所记录:“故用广簟展布,置木器或石于上,各举稻把掼之,籽粒随落,积于簟上。”

“低田好稻把”,即指低田中的作物丰收成熟,吴地农谚以此现象来借指当年气候干旱。苏州地区农田因其地势差异,古有“高田”“低田”之分。“高田”是地势高而难以蓄水、常有干旱之患的农地,如(绍定)《吴郡志》谓“昆山之东”“常熟之北”两地农田为“高田”②;“低田”则是地势低下、容易蓄水的农地,此类农地一旦降水较多便会发生内涝,因而又俗称“水田”,如“昆山堽身之西”“常熟之南”两地。(绍定)《吴郡志》卷十九中的记载,能够清晰反映低田丰收与水旱的联系:“每春夏之交,天雨未盈尺,湖水未涨二三尺,而苏州低田一抹尽为白水。其间虽有堤㟁,亦皆狭小,沈在水底不能固田。唯大旱之岁,常润杭秀之田及苏州堽阜之地并皆枯旱,其堤㟁方始露见,而苏州水田幸得一熟耳。”可知在降雨量正常的年岁,苏州低田由于地势因素,常有内涝;反之若低田作物正常丰收时,则说明气候大旱。

“牵浆”,有异文作“牵桨”“摇浆”“荡桨”“划桨”。从出现早晚看,此谚在文献中的记载始见于元娄元礼《田家五行》卷上(明刻递修本),作“牵浆”。“牵桨”“摇浆”“荡桨”“划桨”均是后出,且异文具有明显的地域特征:取用“浆”字的文献记载集中于苏州地区方志。(嘉靖)《太仓州志》、(崇祯)《太仓州志》、(嘉庆)《直隶太仓州志》、(光绪)《太仓直隶州志》、(光绪)《月浦志》及(道光)《璜涇志稿》皆沿袭“牵浆”;异文“摇浆”,仅(嘉庆)《海门厅志》一例。

异文“牵桨”,最早见于明万历周文华《汝南圃史》卷一,后(康熙)《嘉定县志》、清鄂尔泰等撰《授时通考》卷三(引《嘉定县志》)、清杨鞏《农学合编》卷三(引《嘉定县志》)中记录此谚时也作“牵桨”。记作“荡桨”的较多,有清屈大均《广东新语》卷二十三、清杜文澜《古谣谚》卷五十三、清梁章钜《农候杂占》卷四、清李调元《南越笔记》卷十一、(乾隆)《琼州府志》卷一、(道光)《琼州府志》卷五、(光绪)《石城县志》卷二、(民国)《崇明县志》卷二。记作“划桨”,仅(同治)《莲花厅志》一例。

“浆”“桨”二字形近,极易讹误。沈毓蓉硕士论文《江浙地区方志谚语研究》第二章中对此谚进行了考释,通过比对不同文献中此谚“浆”与“桨”的异文数目,认为当以“牵桨”为确,并释为“划船桨”。这一结论仍需商榷。

文献中“牵浆”“牵桨”均极少见。查阅基本古籍库及方志库,除此条谚语外,仅有一例“牵桨”与一例“牵花桨”,皆是清代诗作:

毂纹细浪牵花桨,双鹭下、绿水摇空。(清李雯《月中行·采莲》)

璧池菡萏初成的,月里红香云幂幂。新菱帖镜散珠,摘出鲛房水仙惜。并刀剖玉肤脂凝,嫩碧清香寒簟冰。娇歌却忆若耶浦,柔丝牵桨拖裙绫。采菱月夜饶清课,凉衣拂露流萤过。谁家才女机杼忙,夜色蒙蒙背灯坐。(清王闿运《光绪三十四年初伏日作》)

《说文》:“牵,引前也。”以上两例“牵”均表本义,即牵引,且主语均不是人。李诗“牵花桨”的主语是“毂纹细浪”,描绘水中波浪牵动船桨的情状。王诗“牵桨”的主语是“柔丝”,指的当是荇、菱等水生植物在水中摇曳、牵动船桨。清代诗作常以“柔丝”代指有丝状根茎的水生植物。清戴文灯《洞仙歌·忆菱》:“陂塘百顷,惯柔丝牵荇。漾岀凉云鹭丝顶。”又《洞仙歌·谢升采菱图》:“林塘风细,爱柔丝低飐。带藻萦蒲碧波染。”清陆培《摸鱼儿·荨》描写的是一种海草“荨”:“认钗茎,毶毶漾碧,平铺波面零碎……滑更腻甚,荇带菱根,得及柔丝脆。较量乡味,便一夕商飙,鲈鱼迟卖,也动季鹰思。”词中“柔丝”即指“荨”,与“荇带”“菱根”相似,但质地更滑腻。晋郭璞注《尔雅·释草》“荨”,称其“一名海萝,如乱发,生海中”。

在为数不多的“牵”“桨”搭配用例中,“牵”也并无“划”义,释为只有人才能做到的“划船桨”有所不妥。吴方言中亦不见“牵桨”。指划船桨时,与“桨”搭配的动词多为“荡”“摇”“打”“划”“拨”等,如唐温庭筠《江南曲》“轧轧揺桨声,移舟入茭叶”,宋苏舜钦《夜出盘门》“青娥荡桨忽远至”,元郭翼《巴城秋暮》“渔船归去打双桨”。

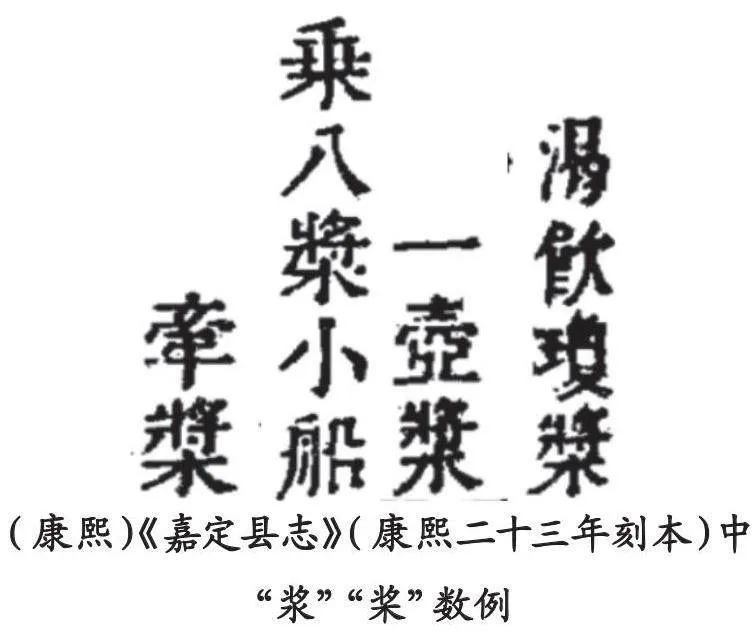

后世“牵桨”异文多援引(康熙)《嘉定县志》中条目。然而在《嘉定县志》康熙二十三年刻本中,“浆”“桨”二字因其形似多有互讹,二字区别在刻本中不甚明晰。如卷二“八桨小船”讹为“八浆小船”,卷二十一“一壶浆”讹为“一壶桨”,续志卷三“渴饮琼浆”讹为“渴饮琼桨”。

(康熙)《嘉定县志》(康熙二十三年刻本)中

“浆”“桨”数例

综上,“牵桨”乃是后出的形近讹误异文,原谚当以“牵浆”为确。吴地谚语中的“牵浆”,形容的是田内水稻因涝灾被浸泡的样子。“浆”常指淘米水。明高濂《遵生八笺》卷十二《碧香酒》:“……以原淘米浆水十斤或二十斤,以纸四五重,密封瓮口。”清徐大椿《伤寒类方》卷上《枳实栀子䜴汤》“……上三味,以清浆水七升空煮”,注曰:“浆水,即淘米之泔水。”民间有“浆洗”衣物的做法,洗衣所用的就是淘米水。又“浆丝”,所用材料“浆汁”即是稻米泡水。清丘惟毅《浏阳麻利述·浆经第十五》:“将经絮牵上机后,用早稻米磨粉,熟为浆汁。”因此,“浆”的含义与田中所植水稻有着直接关联。

今吴语方言中仍有“牵浆”一词,《汉语方言词典》释为“勾芡”。③应钟《甬言稽诂·释食》:“今烹调作馔,以粉和之若糊,甬谓之絮浆,俗不得其字,或讹作牵,谓之牵浆。”方言中的“牵浆”是烹饪过程中以水淀粉牵和食材。“牵”在烹饪用语中也可作名词。元《居家必用》庚集《饮食类·干面食品·猪肉馅》:“调面一勺作牵。”張驁文章《〈居家必用事類全集〉飲食詞彙研究》中考证了“牵”在烹饪用语中的名实演变,“牵”在《居家必用》中已引申为能在烹饪过程中实现牵和功能的材料,多为加水调制的面粉或水淀粉。④

此外,“牵浆”又恰好与前句“稻把”相对,一指旱期低田水稻得以成熟收获,一指降水过多后水稻被浸泡。二者均描述稻田中水稻的情况,较之异文“牵桨”“荡桨”等说法,在逻辑上更有根据。

由此,可以大致归纳出这则吴地农谚的内容流变轨迹:此谚最初作“牵浆”,因“浆”“桨”二字形近,明周文华《汝南圃史》及(康熙)《嘉定县志》中出现了异文“牵桨”;随后此谚又传播至广东、琼州等地,“牵桨”这一搭配罕见,故而这则谚语在吴地以外的流传过程中被改换动词,产生了更易于理解的异文“荡桨”“划桨”。清屈大均《广东新语》卷二十三《蛤》:“三月三日农以其声卜水旱。声小水小,声大水大。谚曰:‘田鸡声哑,田好稻把;田鸡声响,田好荡桨。’”(乾隆)《琼州府志》卷一:“三月三日农民听其声卜水旱,谚曰:‘田鸡声哑,田好稻把;田鸡声响,田好荡桨。’”在吴地有着特殊含义的“低田”与“牵浆”,均在流传至广东、琼州等地后被改换为了当地人更易于理解的说法,已与吴地农谚原貌有一定差别。

三、“雨打墓头钱,高低好种田”

清明日雨宜田。谚云:“雨打墓头田,高低好种田。”((乾隆)《昆山新阳合志》卷一)

清明日雨谓之泼火雨,主梅雨多。谚云:“清明雨落加圩岸。”此为低乡言之。谚云:“雨打墓头钱,一年好种田。”又云:“清明无雨旱黄梅。”此为高乡言之。(道光《虞乡志略》卷一)

此谚是以清明日晴雨预测黄梅时节降水量的方法,清明当日如果有雨,则当年黄梅降水多,适宜耕作。这则农业占卜谚中蕴含着吴地百姓清明时节祭扫先人时“挂钱”的习俗。(乾隆)《昆山新阳合志》及《清嘉录》中作“雨打墓头田”,当是因“田”“钱”二字在苏州方言中音近而产生的讹误。苏州方言中“田”读作/diɪ/,“钱”读作/dzɪ/,二字音近。

据考证,当以“雨打墓头钱”为确。首先,从版本上看,“雨打墓头钱”的出现远早于“雨打墓头田”。这则农谚最早的文献记载见于明谢肇淛《五杂俎》卷二:“雨打墓头钱,今年好种田。”明徐光启《农政全书》、周文华《汝南圃史》以及邝璠《便民图纂》等书中均作“墓头钱”。其次,从流传范围看,清代此谚出现的异文“墓头田”,其出现范围也仅局限于苏州地区方志中。记载农谚的专书如《古谣谚》《农候杂占》等书中,仍然记作“钱”而非“田”。二者的混同当因吴语中“田”“钱”音近所致。至于吴语中将“钱”称作“钿”的写法,则肇始于晚清,如《九尾龟》第九十三回:“房饭钿搭仔菜钿,才欠得一塌糊涂。”因此“墓头田”之“田”,并非“钿”脱落偏旁所致的异文。最后,从内容上看,吴地有清明扫墓在墓上挂纸钱的风俗。明凌濛初《拍案惊奇》卷二十三:“将及半月,正值清明节届,防御念兴娘新亡,合家到他冢上挂钱祭扫。”(乾隆)《吴县志》卷二十四:“清明前后扫墓,挂纸钱予塜。”(道光)《昆新两县志》卷一:“是日至清明节中,各携酒萸,宜镪并翦纸作长缕,名挂钱。往祭先垄曰扫墓,俗称挂墓。”可见“雨打墓头钱”有社会风俗上的依据;而“墓头田”除此谚异文外,无其他用例。

注释:

①沈毓蓉:《江浙地区方志谚语研究》,上海师范大学2019年硕士学位论文。

②(绍定)《吴郡志》卷十九中以昆山、常熟二地为例,详述“高田”“低田”之分:“何谓地形高下之殊,曰苏州五县号为‘水田’。其实昆山之东接于海之冈陇,东西仅百里,南北仅二百里,其地东高而西下向,所谓东导于海而水反西流者是也。常熟之北接于北江之涨沙,南北七八十里,东西仅二百里,其地皆北高而南下向,所谓欲北导于江而水反南下者是也。是二处皆谓之高田。而其昆山堽身之西抵于常州之境,仅一百五十里;常熟之南抵于湖秀之境,仅二百里。其地低下,皆谓之水田。高田者常欲水,今水乃流而不蓄,故常患旱也。”

③许宝华、宫田一郎:《汉语方言词典》(第六卷),中华书局2011年版,第3444页。

④張驁:《〈居家必用事類全集〉飲食詞彙研究》,上海师范大学2023年硕士学位论文。