于变迁中重塑权利:高价彩礼的易价逻辑及其影响

2025-02-05张朝华周子越庞嘉慧

摘 " "要:农村高价彩礼治理是乡村振兴中“乡风文明”建设的重要一环。通过对农村婚恋女性的半结构访谈,基于“制度文化—道德嵌入—交易成本”的分析框架,提出高价彩礼转变是女性权利在城镇化变迁中重塑的结果,即新型城镇化带来通婚圈扩展,致使农村女性在彩礼商议中经历“冲突—被动脱嵌”或“增权—主动脱嵌”两个过程,由此高价彩礼转变更为可能。彩礼议价中的交易成本分化造就了三种易价逻辑,分别为关系维护的考虑、女性对婚后风险的预期管理以及家庭权利的主动交换。在不同的彩礼归属形式之下,高价彩礼转变的逻辑具有异质性。基于以上机制与逻辑,代际责任、彩礼的处置以及女性婚恋权利应被考虑作为彩礼治理着眼点。

关键词:农村婚姻;彩礼;交易成本;女性权利;婚姻市场

中图分类号:D422.62;G127 文章标志码:A 文章编号:1006-6152(2025)01-0016-11

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2025.01.002

一、引 "言

农村高价彩礼治理作为乡村振兴中“乡风文明”建设的重要一环,近年来,中央政府展现出了坚定的治理决心。2022年,中央印发《开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作方案》,强调要深入基层,摸排高价彩礼、人情攀比等陋习的实际情况,明确治理的重点;2023年,中央“一号文件”再次指出,“推动各地因地制宜制定移风易俗规范……扎实开展高价彩礼、大操大办等重点领域突出问题专项治理”[1]。对于高价彩礼,现有研究普遍认为,时空不同,彩礼的要价存在差异,并将研究的焦点聚集到其成因[2-4]与导致的社会影响[5-7]两个方面,而忽视了彩礼价格的达成作为一种社会行为,本质是微观主体在高价与低价间所做出的交易抉择与动态博弈,正如在高价彩礼盛行的地区,也有低价彩礼存在。问题是,彩礼价格为何分化?新型城镇化背景下,具有怎样特征的婚恋女性,会选择转变高价彩礼?哪些因素影响了她们在彩礼议价中的决策?这些问题,现有研究却并没有作出解释,导致治理精准缺乏与政策失范。本研究的边际贡献在于,以婚恋家庭的高价彩礼转变行为作为研究对象,通过半结构访谈,厘清彩礼议价过程,分析致使高价彩礼转变的影响因素,进而分析在不同交易条件下高价彩礼转变的不同逻辑,合理引导彩礼回归“礼”的本质。

二、文献回顾

(一)高价彩礼的生成与转变的可能性

将婚姻中高价彩礼的成因置于婚姻市场的大背景下理解,这已经成为学界共识。相对于传统的“通婚圈”,当前社会的婚姻资源是流动的、开放的。这种流动性和开放性,意味着人们在选择伴侣时不再局限于狭窄的地理和社交圈层,而是可以跨越地域和社交圈层进行选择。跨地域流动带来了通婚圈的变化与差异,彩礼文化习俗冲突由此产生。同时,从婚姻市场视角看,婚姻本质是一种资源交换,彩礼主要就是作为婚姻交换的物质表现形式而存在。目前,部分研究从本地通婚圈结构变迁的视角出发[8],分析婚姻市场的形成。也有研究通过分析婚姻市场配置作用、媒人的联系机制以解释婚姻市场的形成[9]。然而,婚姻市场不是安常守故的,也会出现失衡现象,即常被谈论的“天价彩礼”现象。城乡二元分割和人口的城乡流动导致人口性别比不均衡,被认为是婚姻市场失衡的主要原因[10]与高价彩礼的形成机制[11],而中度分化的村庄结构以及农民本体性价值则加剧了这种效应[12],引发彩礼交易中的社会分层观念、代际剥削观念、宗族观念的生成[13],部分地区则形成区域婚姻市场保护主义[2]。

以莫里斯·弗里德曼(Maurice Freedman)为代表的“婚姻偿付”理论认为,彩礼是对女方权力丧失的一种补偿[14]。而以迈伦·科恩(Myron Cohen)为代表的“婚姻资助”理论认为,婚姻礼物无论通过何种方式流动,最终的受益者都是新婚夫妇[15]。“婚姻偿付”理论和“婚姻资助”理论分别适应了20世纪50—60年代早期及60年代后我国农村社会的婚姻交换模式[16]。随着子辈权利意识的兴起与父权衰落,在家庭本位和个人本位模式变迁下,我国婚姻观念也在发生分化[17],彩礼逐渐被认为是父辈对子辈的劳动激励与消费需求的满足[18]。

近年来,随着婚姻市场视角占据主流,有研究者提出了“婚姻市场要价理论”[19],尝试解释当前中国农村婚姻交换的不同形态,即规矩内彩礼、嫁妆、规矩外彩礼,强调女性地位和要价能力的提升,对于理解规矩外的彩礼如何存在尤其具有参考意义。相较于传统理论注重解释彩礼归属问题,婚姻市场要价理论对于彩礼价格变动具有更强的解释力。由于性别结构失衡、女性再婚“去传统化”和“去污名化”以及“男主外,女主内”传统性别分工模式的改变,引致农村女性权利意识提升,女性要价意愿增强[20]。在彩礼议价中,彩礼作为象征资本,能够强化女青年对父母的养老义务,女方家庭因而倾向于提高要价[21]。杨华将高额彩礼形成归因为婚姻挤压机制、彩礼属性机制、彩礼归属机制、代际责任机制、婚姻市场机制五大社会机制[22]。但部分机制也具有反向作用的可能,如彩礼归属于父母不仅降低了女方父母的要价动力,而且抑制了女儿成为彩礼要价主体的动机[23],同时并非所有婚恋女性都倾向于攀比定价,而是会采取不同策略来影响彩礼定价,避免婚后陷入困境[24]。这些观点从侧面展示了高价彩礼转变的可能性。

(二)关于彩礼议价

近年来,越来越多研究者将焦点置于彩礼议价这一微观过程[25]。但囿于研究主题,现有研究均没有从微观过程视角研究高价彩礼的转变,更不涉及这种微观过程在不同条件下的变动,不能解答本研究所提出的疑问。如王思凝等研究了彩礼商议的行动过程,强调道德嵌入性贯穿在彩礼议价的过程之中[26],认为女方家庭的预期礼价、最终礼价要符合当地“大行”,即当地彩礼市场价与彩礼习俗;彩礼商议过程也要符合“情理”,即遵从当地习俗,彩礼主要由父母商议,子女不能过多参与,勾勒了彩礼议价的制度文化背景。

也有研究关注到了彩礼的转变,如彩礼定价的社会机制,但对经济视角的完全摒弃,缺少至关重要的博弈过程[27];还有研究关注到女性群体主动提出的彩礼转变策略[24],展现了一个特别的彩礼议价角度,但在描述中缺失过程视角,且将所有策略及结果视作女方的主动行为,这与实践中女方的彩礼决策是被动调适和主动调整的双重过程不符,虽然女方具有主要议价权,但男方家庭的态度及策略也不可忽视。

综上,现有研究不仅指出了高价彩礼生成的社会文化背景和机制,还展示了高价彩礼产生转变的可能性,但研究往往局限于宏观或中观层面,对个体行动选择与彩礼商议微观视角的观察不足。因此,本研究在综合现有理论与研究的基础上,拟从彩礼商议这一微观视角对高价彩礼的转变机制进行探讨,并且尝试在分析中兼顾经济视角与社会视角。

三、个案选取与背景描述

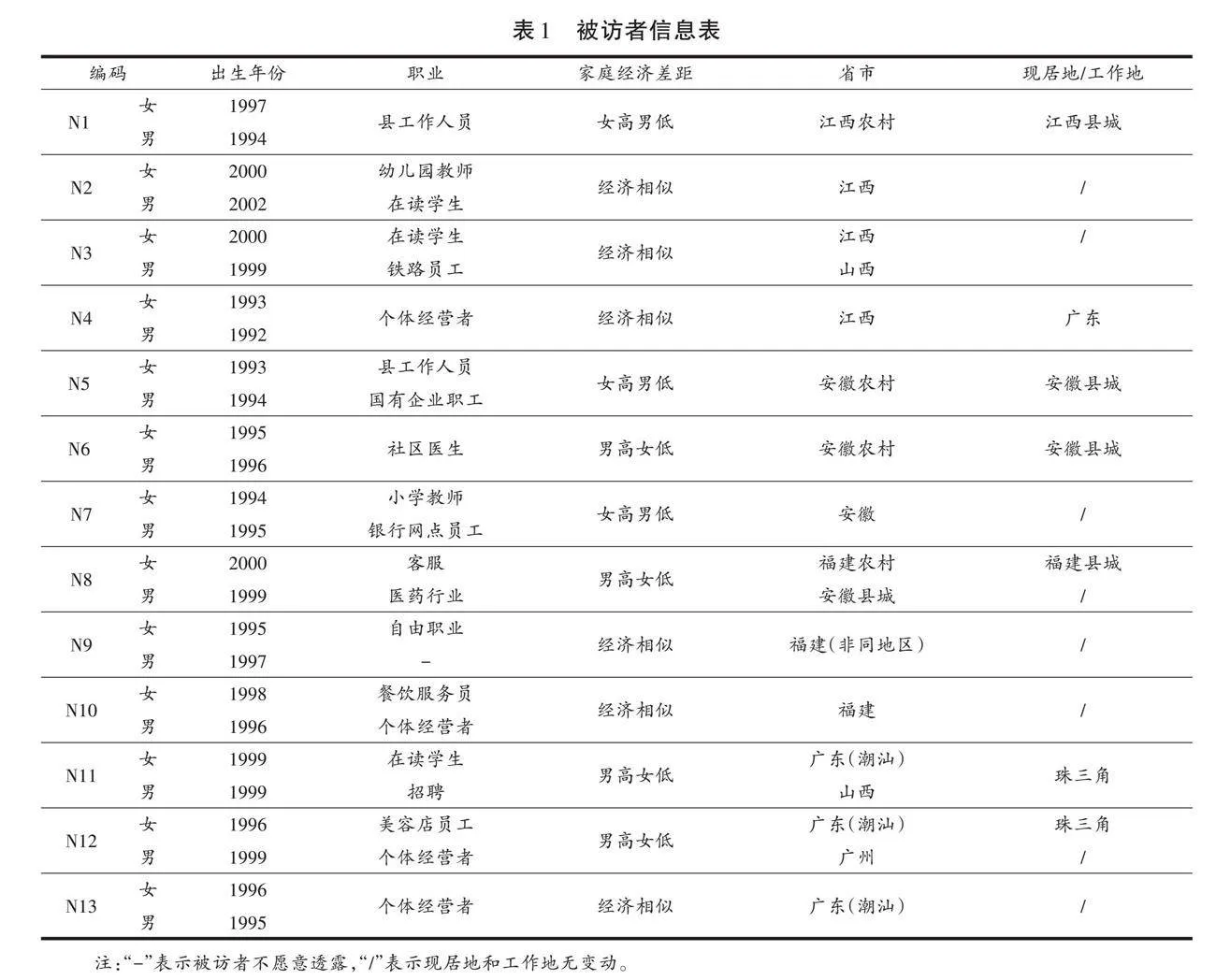

半结构访谈法能够有效引导被访者分享其个人经验和感受,允许研究者自由表达深层次动机和态度,适合用于探索复杂的情感和社会经济因素。基于此,本研究依托社交媒体、熟人关系等渠道,对出生于高价彩礼盛行地区的13位女性进行了半结构式的深度访谈。个案皆正处于彩礼议价阶段或不久前经历过彩礼议价。通过限制被访者所处的婚恋阶段,保障获取的彩礼议价细节足够完整。个案资料如表1所示,被访者在职业、家庭背景、婚恋双方所处通婚圈上有着差异。访谈内容主要围绕婚恋双方人口信息以及彩礼议价过程展开。

表2以县级为单位对比了四个地区的经济文化背景。受访者出身于江西、福建、安徽、广东四个省的农村,都是高额彩礼盛行的典型区域,且都有隐形彩礼。前三者的彩礼习俗较为相似,而潮汕地区在嫁妆上具有特殊性。

四、脱嵌与分化:高价彩礼转变的机制

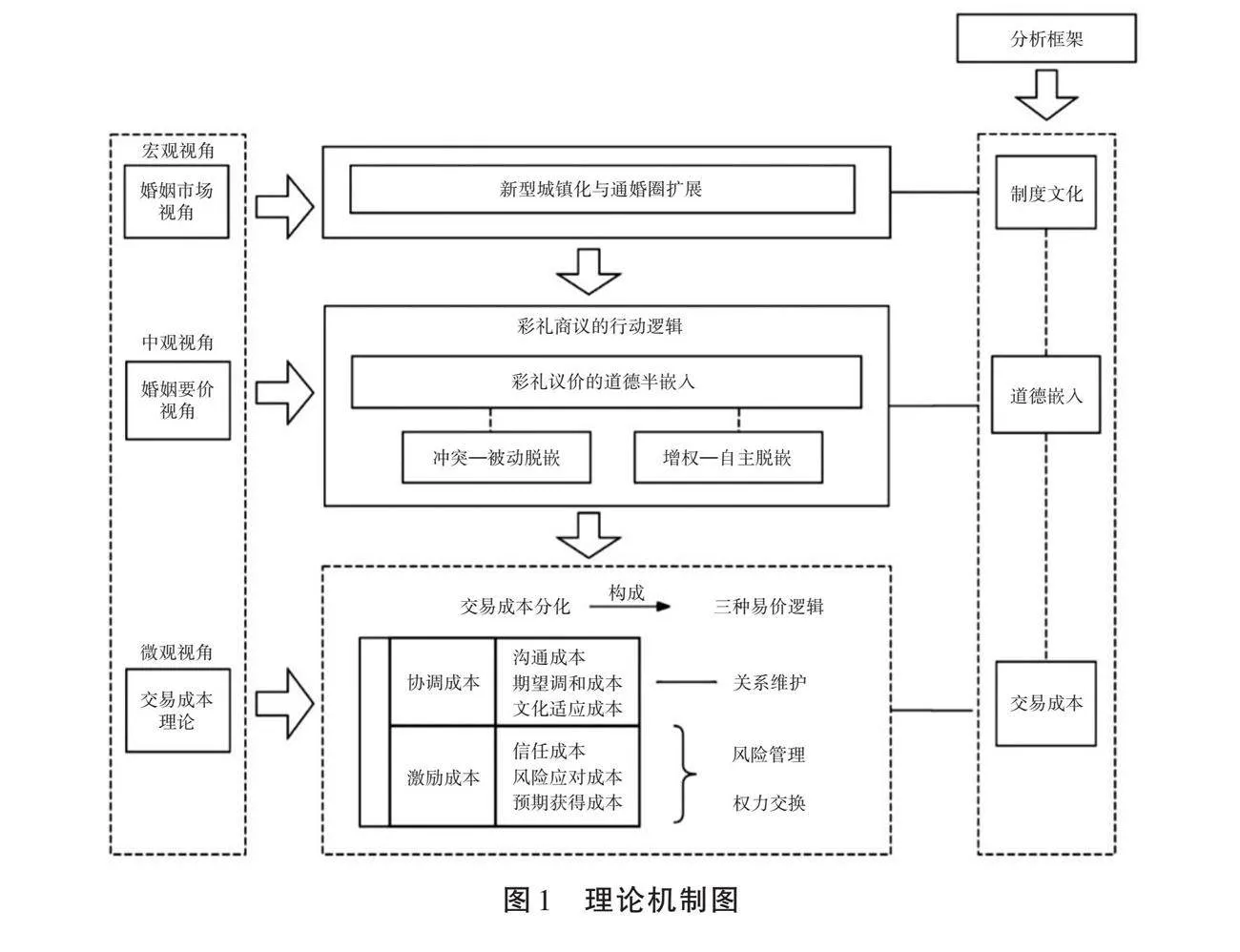

本研究对高价彩礼转变的机制进行归纳提炼,建构如图1所示的理论框架。综合过往研究,本研究首先制定了“制度文化—道德嵌入—交易成本”的三维分析框架,代表对彩礼交易中的制度文化背景、行动过程、微观博弈的关注。在此基础上,提出高价彩礼发生转变的机制,即行动过程中行动者与“道德规制”②的脱嵌以及彩礼商议中交易成本的分化。新型城镇化与通婚圈的扩展,致使农村女性在彩礼商议中经历“冲突—被动脱嵌”或“增权—主动脱嵌”两个过程,由此高价彩礼的转变更为可能。影响高价彩礼转变的核心因素为彩礼议价中的“交易成本”。最后,结合案例阐释交易成本的影响,与现有理论对话。

(一)一个背景:制度文化变迁

访谈发现,高价彩礼转变多产生于高度卷入新型城镇化过程中的农村青年群体。这些农村青年更容易转变高价彩礼,生活经历和通婚圈的变化为此提供了契机。选择调整高价彩礼的女性通常经历了从农村向县城的生活经历转变(如被访者N1)或是从高彩礼地区迁移到了彩礼更为平和的地区(如被访者N4);其次是通婚圈的扩展,因为自由恋爱、人口流动或是有意选择,从仅限于本地区的婚配扩展到跨越地域的通婚圈(如被访者N8)。

N5:这边经常说找个有钱的嫁,村往县,县往市嫁,市里喜欢往南京、上海嫁。大家想脱离这个地方但靠自己又有点难,就选择嫁有钱人。

婚姻市场机制将通婚圈扩展视作高价彩礼形成的重要原因,对本地婚姻市场依赖度越高的区域,“天价彩礼”就越可能出现[22]。但本研究发现,通婚圈扩展加剧区域内高价彩礼,同时也使高价彩礼习俗在跨区域婚恋中消解。新型城镇化带来人口、资源流动和制度文化冲突,影响了女性对于婚姻和彩礼的观念,也影响了彩礼议价过程中的交易成本,因此新型城镇化以及通婚圈扩展是高价彩礼产生转变的根源。

(二)两个过程:彩礼商议行动逻辑变化

道德嵌入性描述了彩礼商议中行动者与制度文化背景的互动。道德嵌入性在于个体对彩礼观念的内化,也在于对彩礼商议中行动逻辑的情理认同,即预期彩礼是多少,彩礼商议的界限在哪里,商议主体是议婚青年、父母抑或他人。与之相对,农村女性的“脱嵌”经历使得高价彩礼的转变成为可能。根据不同的前因,区分出“冲突—被动脱嵌”与“增权—主动脱嵌”两种过程。

“冲突—被动脱嵌”,即农村女性面对彩礼市场价、彩礼属性、彩礼归属、代际责任观念差异等制度文化冲突,从传统的议价道德中脱嵌。本地通婚圈存在一套使高价彩礼维持下去的机制。一种是原生家庭约定俗成的未雨绸缪,另一种是从房、车等隐形彩礼上进行协调,为高价彩礼提供合理性和可行性,背后体现了一种情理认同和道德规制。相反,跨越通婚圈后,原有彩礼习俗的合理性与可行性遭遇冲突,道德准则有被迫消解的可能。

N8:我也和我男朋友聊过彩礼这个事情,但他听到我家要30万彩礼的时候,很显然就不高兴。他觉得彩礼这么高,我父母是在卖女儿……

“增权—主动脱嵌”,即农村女性由于地位提升和权利意识增强,主动寻求与传统彩礼习俗的脱离。传统农村,彩礼由双方父母决定,子女参与过多会被认为不明事理,只有婚恋女性重新掌握议婚权利,女性才有主动转变高价彩礼的能力。“增权—主动脱嵌”的过程如下:首先,重男轻女观念淡化,令女性能够参与彩礼议价;其次,对于婚后风险的预判以及高价彩礼潜在道德危机的威胁,诱使女性主动寻求高价彩礼的转变。愿意转变彩礼的个案,婚恋女性都会参与彩礼商议并且有权利把握彩礼价格。

笔者:在彩礼商议中,谁比较掌握主动权呢?

N9:我自己,爸妈也是听我的,以我的意见为主。

(三)三种易价逻辑:基于交易成本的分化

道德嵌入与脱嵌展现了彩礼商议行动逻辑的变化,但无法准确梳理具体的决策逻辑。彩礼议价本质上是一场博弈,影响议价过程的各种因素,即为交易成本,因交易成本的分化产生差异性的易价逻辑。

交易成本适合于本研究的研究对象和分析层次。起初,交易成本理论是对企业规模与范围的一种解释,现已扩展到广泛的经济现象与组织行为[28],包括博弈的实施和契约的安排等[29]。交易是基本的分析单位,无法忽视的是,家庭本身也是一个具有生产、消费、交换功能的组织,彩礼议价具有交易行为的常见特征,如资源交换、信息不对称、有一个作为交易背景的市场,同时也有其独到特征。

但是,交易成本的概念有失狭窄,容易忽视背后的社会关系和社会结构,如马克·格兰诺维特的批判[30]以及奥利弗·威廉姆森的反思[31]。无论是脱嵌过程还是交易成本都无法单独囊括本研究的观察结果。本研究提出“制度文化—道德嵌入—交易成本”这一分析视角,主要源于概念的自有缺陷以及两者概念扩展中的叠合——威廉姆森后期指出,当分析从一个文化到另一个文化时,交易成本嵌入的社会背景——风俗、道德观念、习惯等都是有意义的,并且必须予以考虑[31]。

威廉姆森将交易成本分为协调成本和激励成本[32]。协调成本涉及市场中供求关系的调整,一般来说,在一个市场上寻找合作伙伴的信息成本很高,而在组织内部或稳定的双边关系中进行交易的成本则可能较低[33]。彩礼议价的特殊性在于,社会性因素,尤其是彩礼文化影响过于强大,虽然跨通婚圈的婚姻市场信息不充分,难以像本地婚姻一样提供社会网络约束,却恰好使女方从本地习俗中脱嵌,呈现出交易成本增加,彩礼数目回归正常的特殊现象。

交易成本学派认为,合同的中心内容就是如何防范违约带来的风险。激励成本是信息不对称、合同的不完备性以及交易双方承诺的不完全性的产物,由于投机行为的存在,需要通过激励来使得对方恪守承诺[33]。假设婚恋双方的承诺可靠,许多交易上的问题并不存在。但哪方都无法保证一段天作之合的完满婚约,成婚的成本如此巨大,婚姻破裂既有情感风险又有经济风险。对于有限理性的个体而言,应对风险与给予承诺便成了复杂的问题,女方只有采取风险管理、权力交换等许多手段维持婚恋承诺。

五、关系、风险与权力:彩礼易价的逻辑

交易成本如何分化以及生成三种易价逻辑?本研究结合案例作如下论述。

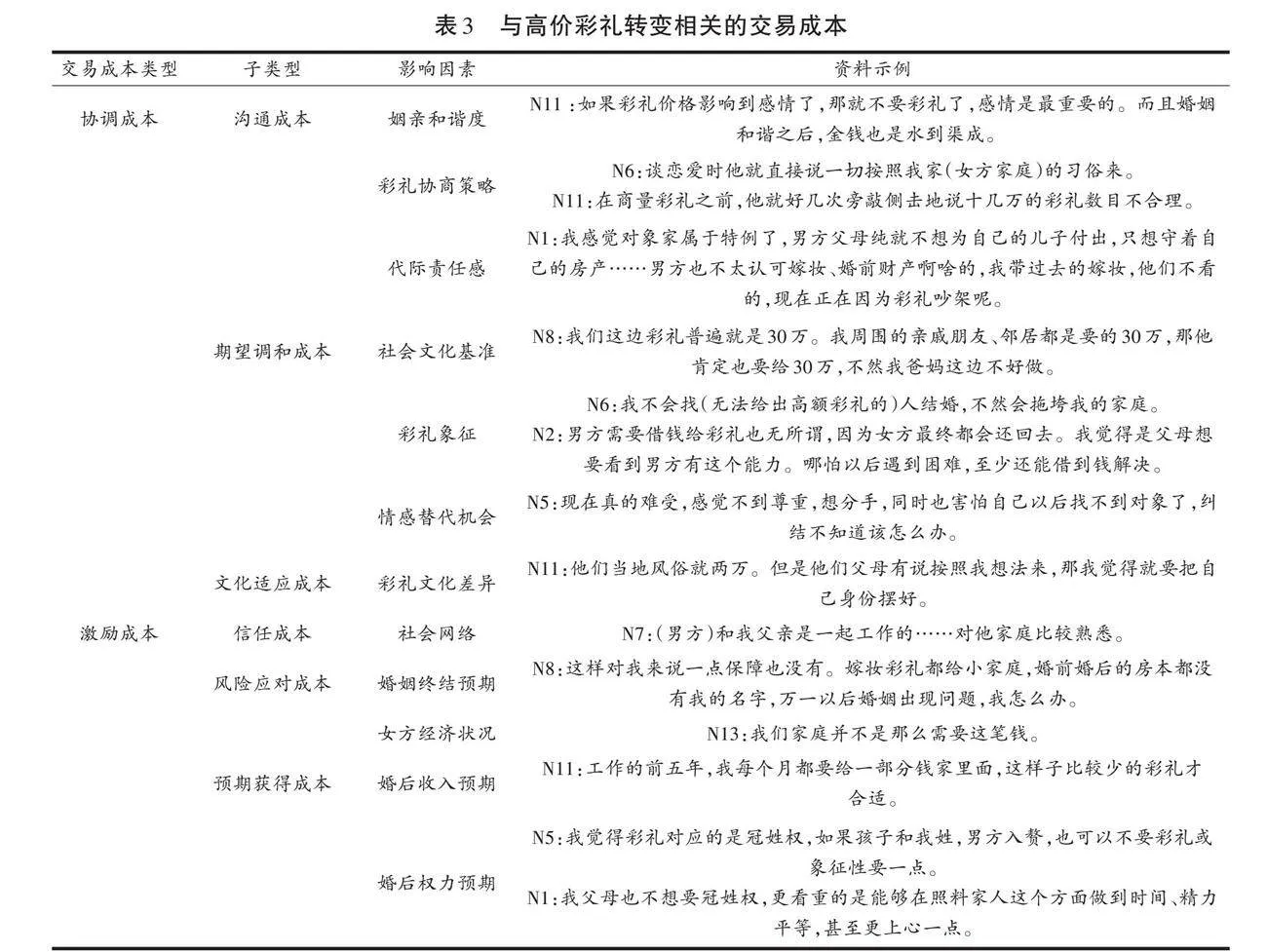

(一)交易成本构成

经过访谈信息的三级编码,与高价彩礼转变相关的协调成本与激励成本如表3所示。协调成本涵盖沟通、期望调和、文化适应三个过程,分别对应着与男方家庭、自身家庭以及社会文化之间的协调。激励成本包括信任成本,即双方家庭建立和维护信任的成本;风险应对成本,即女方接受高价彩礼转变时,需要管理和缓解的潜在风险;预期获得成本,即女性在婚后获得的家庭经济与地位。

彩礼定价这一经济决策,与复杂的社会性因素勾连,彩礼文化、家庭观念和情感都是交易成本的组成部分。

其一,对彩礼的期待来源于社会文化基准,女方是否愿意调整期待由彩礼的象征意义决定。若彩礼只是习俗象征,女方的期望随男方家庭经济条件而变;若彩礼作为经济象征,女性不会愿意“妥协”。因为彩礼象征男方具备充足的经济基础维持婚姻,部分女性甚至同意男方借贷以维持高价彩礼。

其二,代际责任强弱,决定父母是否愿意为子辈承担高昂的彩礼,子辈是否愿意接受来自父母的付出,影响了嫁妆数额在彩礼议价中的参考作用。嫁妆—彩礼对等的情况下,高价彩礼具备一定的正当性,是对小家庭的经济扶持。但是,若父辈并不认同为子女婚恋而“付出”,嫁妆成为小家庭资产后对父母并无用处,女方会转而考虑男方个人经济能力,转变高价彩礼。

其三,跨通婚圈婚姻更需要考虑双方习俗的折中。即使在面临不同的彩礼文化时,女方家庭也不会完全迁就对方的习俗,而是综合考量双方经济水平、姻亲关系和谐。

社会性还体现在彩礼数目与女性面临的两性权力关系、社会地位甚至法律保障等结构性困境紧密勾连。大多数被访者认为,彩礼或多或少作为女方的婚后保障而存在。高价彩礼的转变意味着女方需要争取其他资源为自身提供保障。如果没能给予女方足够应对风险的激励,那么女性只能紧握彩礼作为婚后保障的来源。高价彩礼转变,是女方以彩礼议价权换取婚后两性权力以及对原生家庭加以照顾的机会。

两性权力,囊括经济收入分配,如女方婚后的直接经济收入、家庭经济收入分配;囊括家庭权力,尤其是女方在家庭中的角色与地位,冠姓权是婚后两性权力最直接的象征,如果孩子随女方姓或男方入赘,那么可以不要彩礼或只要象征性的彩礼;还囊括对女方家庭的照护与资源倾斜,尤其女方远离原生家庭的情形下,对女方父母的日常照顾,被视作经济补偿的替代,成为高价彩礼转变的激励动机。这一过程中,婚姻终结的可能性以及终结后再恋爱再婚的可能性,影响着她们对婚后潜在风险的判断。双方家庭之间紧密的社会网络,如共同的工作关系、社区关系、熟人网络,可以作为信任机制,降低婚约的不确定性。

(二)三种易价逻辑的分化

高价彩礼的转变具有关系维护、风险管理与权力交换三种决策逻辑。不同的转变逻辑,彩礼议价中所涉及的交易成本以及价格转变策略并不相似(详见表4)。

当协调成本增加,高价彩礼将以关系维护为逻辑产生转变,是在彩礼文化差异、代际责任冲突、期望冲突之下,女性的被动观念调适与期望调整。彩礼文化差异往往出现在跨通婚圈的婚恋关系中。而不同的代际责任感,决定彩礼来源于男方个人还是家庭,进而影响实现高价彩礼的客观可能性。这个过程同时受到男方彩礼协商策略、自身情感替代机会的影响。

彩礼议价不仅是一个经济交易,更是一个涉及未来预期和风险保障的综合考量过程。以风险管理为逻辑指在婚姻不稳定性下,女性对于预期风险与保障的理性考量,更凸显了婚恋女性在彩礼商议中的主体性。婚姻的未来不确定性涵盖了众多方面,包括家庭间信息的不对等、婚姻破裂的可能性以及婚姻结束后可能面临的各类风险。风险管理起源于女性婚姻面临的制度环境,是一种主动规划和预防性思考。

以权力交换为逻辑指在婚后两性地位不平等背景下,女性以彩礼议价权交换婚后经济权力或家庭照顾关系。访谈中,婚恋女性普遍认为自己拥有彩礼议价的主导权,虽然男方可以提出意见,但最终的决定权仍掌握在女方手中。这种权力分配与婚后性别地位不均衡的现象形成了鲜明对比。现有研究[20]和访谈实录都显示出,新生代女性在婚恋中具有权利意识,与经济学所用的“产权”概念相似,家庭权力代表对资产的剩余使用权,可以用以解决合同中没有涉及的问题,从而避免交易破碎风险。

不过,出于对习俗的习惯性顺从,女方通常不会直接转变彩礼数目,而是借助隐性彩礼、嫁妆等手段进行灵活调适。本研究所讲的脱嵌过程其实是半脱嵌,而非与当地习俗和道德规制完全脱离。作为一种习俗象征,女方并不太会因为对方经济条件而放弃彩礼,而是在彩礼的处置和作用上进行协商。常见方式有婚后返还彩礼、女方增加嫁妆甚至嫁妆与彩礼对等、将彩礼作为小家庭资产。如此既维护了传统习俗,又在实际上起到了调整彩礼的作用。

N8:男方的条件不太好,可以少要一些彩礼,但是基本不会有完全不要彩礼的情况。农村环境下彩礼的形式肯定要有,至于后续这个彩礼怎么处置和怎么给,都是可以私下商量的。

(三)易价逻辑的异质性

不同的彩礼归属模式,影响着彩礼数额以及议价过程中的交易成本,导致高价彩礼的转变逻辑也具有异质性。在分析家庭间彩礼流动时,“婚姻偿付”理论与“婚姻资助”理论提出了两种不同的彩礼归属模式,分别对应着彩礼归属于女方、彩礼归属新婚家庭。本研究发现,当彩礼归属于女方父母时,高价彩礼的转变逻辑亦与前两者有所区别,本研究称之为“抚养偿付”模式。

过往学者基于赣南农村的研究,认为彩礼归属于父母是低额彩礼生成的逻辑,彩礼的父母归属不仅降低了女方父母的要价动力,而且抑制了女儿成为彩礼要价主体的动机[23]。本文得出相似的结论,同时进一步展现了在高价彩礼转变这一问题下,彩礼归属模式如何产生差异性作用。

表5直观地呈现了不同彩礼归属模式差异下,高价彩礼转变逻辑的异质性。

在“婚姻资助”模式当中,彩礼被视为夫妻共有资产,归属于新婚家庭时,高价彩礼的作用在于回应习俗标准以及支持新家庭的建立。彩礼要么作为男方家庭的经济象征而存在,要么作为赠予新婚家庭的扶持资金而存在。这种情形中,高价彩礼存在一定的正当性,议价过程中的协调成本较低,彩礼金额的转变较不明显。但女方会受到彩礼习俗差异、代际责任差异的冲突,且需要考虑姻亲关系和男方实际经济能力,促使女方出于关系维护的逻辑,转变高价彩礼。

在“婚姻偿付”模式当中,彩礼直接归属于女方,彩礼的作用通常在于女方个人的经济保障与生育补偿。无论是协调成本和激励成本都会对彩礼议价产生影响。同样地,关系维护、风险管理与权力交换三种决策逻辑都可能出现。较为特殊的一点在于,只有当彩礼属于女方时,才有可能出于风险管理的角度,促使高价彩礼发生转变。这进一步印证了,只有女性在彩礼商议、彩礼处置中拥有自身地位,才更可能令高价彩礼的传统发生转变。

在“抚养偿付”模式当中,彩礼归属于女方父母时,代表着对于女方家庭的养育补偿。彩礼作为女性风险保障的功能相对降低,风险管理难以成为彩礼转变的动因。关系维护和权力交换是可能出现的转变逻辑。此处的权力交换主要指对女方家庭的照顾和资源倾斜,并不涉及新婚家庭内部的性别权力平衡。

六、结论与讨论

本研究引入交易成本视角描绘了高价彩礼转变的微观过程,展示了高价彩礼如何在彩礼议价中发生转变。研究发现农村女性的彩礼决策,被彩礼习俗以及行动情理约束着,只有从中脱嵌或半脱嵌才有可能使高价彩礼发生转变。因此,那些经历了新型城镇化以及通婚圈扩展的农村女性都更容易接受高价彩礼的转变,她们在彩礼商议中经历“冲突—被动脱嵌”或“增权—主动脱嵌”,让高价彩礼的转变产生可能。而彩礼议价中的交易成本分化,则造就了关系维护、风险管理、权力交换三种易价逻辑。可以说,高价彩礼转变是在城镇化变迁背景下,女性或被动或主动重塑彩礼议价权、两性权力、家庭权力的过程。

囿于研究设计的局限,本研究仅针对婚恋女性进行了访谈,实际上彩礼议价的过程并非仅由女性个体所决定,而是涉及整个女方家庭的集体决策,这应该成为后续研究的关注点。本研究也采用一些方法弥补,如向被访者详细询问了男方、男方家庭以及女方家属在彩礼商议中的参与程度、意见和反应,以此作为补充。

与过往研究相比,本研究获得了一些独特发现。其一,全国性婚姻市场常被认为导致了婚姻挤压,进而加剧地区内部高价彩礼,但是全国性婚姻市场同样致使地区间彩礼合理化,部分消解了高价彩礼习俗;其二,女性要价理论将矛盾点着眼于攀比行为或是利益诉求,有助于从社会变迁视角理解彩礼性质熵变,却难以被应用于彩礼问题治理,本研究超越两性对立视角,看到女性基于经济要素和社会过程的理性考量,发现高价彩礼的转变也在于婚后两性权力和家庭权力以及参与彩礼议价的权利保障,让农村女性真正发挥主体性,把握婚恋这一生命历程中的关键事件;其三,交易成本理论被批评缺少解决问题的路径,也没有涉及交易者的权力关系,后来者以此强调了产权重要性。彩礼议价作为更具有社会性的交易,同样展现出权力的关键性。家庭权力发挥了剩余控制权作用,既是彩礼交换的对象本身,也成为解决高价彩礼问题的可循路径。

分析结果表明,当前社会所热议的取消彩礼,在理论逻辑上并不可取。彩礼不仅是女方的保障,也是家庭经济能力的证明,是一种“安心剂”。同时禁止彩礼也不可行,因为总有隐性彩礼能替代。从高价彩礼转变的机制出发,推动高价彩礼发生转变,可以从代际责任、彩礼的处置以及女性婚恋权利三个方面着手,通过乡俗乡风宣传以及制度性改进等措施让彩礼趋向合理。

首先,代际责任一直被视为彩礼性质嬗变的关键原因。学者们认为在婚姻挤压背景下,代际责任会影响子女婚恋模式,进而影响农村的婚姻成本[34]。与南方相比,正是强烈的代际责任感催生了北方的高价彩礼[22]。本研究进一步发现,代际责任感也可以成为高价彩礼变革的驱动力之一。更多强调个体努力而非代际付出,或许能够扼制代际资源向下流动,促使高价彩礼发生转变。

其次,对彩礼的处置,应引导其象征意义回归“礼”的本质,与纯粹的经济象征脱钩。同时,针对不同的彩礼归属模式——“婚姻资助”“婚姻偿付”和“抚养偿付”模式,分别考量高价彩礼转变的可能逻辑,探讨在不同模式下,如何通过制度设计,实现合理的彩礼治理。

最后,强调女性婚恋权利的重要性。一方面,只有保障农村女性在彩礼商议中的决策主体性,掌握彩礼议价的权利为自己的人生做选择,高价彩礼的转变才具有可行性;另一方面,彩礼议价不仅是一个经济资源交换过程,还是关于家庭经济分配与家庭权力地位的交换过程。这种交换衍生于当前两性婚姻地位仍相对不平等的社会背景之下。在抑制彩礼行为之外,还可以从制度层面影响高价彩礼转变的激励成本,推动婚姻法的改进,完善财产分配与婚姻责任分配相关条款,以避免女方因婚姻破裂遭受不合理情感损失与经济损失。

注释:

① 数据均来源于各市县2023年统计年鉴。人口净流出=年迁出人口-年迁入人口。因资料缺失,G县人均可支配收入采用市级数据,S县性别比采用户籍人口性别比。

② 此处的“道德”一词借用自王思凝等提出的“道德嵌入性”一词,表示彩礼商议中行动与制度文化背景之间的关系,指习俗、关系、道德等社会因素带来的约束。参见王思凝、贾宇婧、田耕:《“议彩礼”:论农村彩礼形成机制中的道德嵌入性——基于甘肃L县的案例分析》,载于《社会》,2020年第1期。

参考文献:

[1] 中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见[EB/OL].(2023-02-13)[2024-08-26].http://www.gov.cn/zhengce/2023-02/13/content_5741370.htm.

[2] 陈文江,王雄刚.从“礼俗”到“市场”:高价彩礼的生成机制:于陇东南X村的考察[J].甘肃社会科学,2021(5):16-24.

[3] 杨华.代际责任、通婚圈与农村“天价彩礼”:对农村彩礼机制的理解[J].北京社会科学,2019(3):91-100.

[4] 靳小怡,段朱清.天价彩礼源何来:城镇化下的中国农村男性婚姻成本研究[J].妇女研究论丛,2019(6):18-31.

[5] 李军,李敬.代际剥削?彩礼习俗与农村父母健康[J].人口与发展,2023(1):137-148,136.

[6] 柳清瑞,刘淑娜.高价彩礼对农村家庭消费的挤出效应:基于扩展OLG模型的实证检验[J].人口与经济,2020(5):87-102.

[7] 林胜,黄静雅.农村天价彩礼对青年女性的负面影响:以莆田某村为例[J].中国青年研究,2019(2):73-79.

[8] 余练.农民分化与通婚圈结构变迁:基于皖中大鼓村婚姻市场的考察[J].华中科技大学学报(社会科学版),2013(1):114-121.

[9] 王振,刘成良.媒妁之言:宗族村落的媒人、彩礼与婚姻市场:基于赣南农村的调查[J].北京社会科学,2018(12):105-113.

[10] 孙淑敏.乡城流动背景下低收入地区农村男子的择偶困境:对甘肃省东部蔡村的调查[J].西北人口,2010(1):42-46.

[11] 李永萍.北方农村高额彩礼的动力机制:基于“婚姻市场”的实践分析[J].青年研究,2018(2):24-34,94-95.

[12] 王向阳.婚备竞赛:共识、策略与行动:理解华北农村婚恋压力的一个中观机制[J].华东理工大学学报(社会科学版),2017(5):20-28.

[13] 王敬,海莉娟.婚姻市场分层化与公共仪式市场化:陕西关中地区农村青年婚嫁的运作机制[J].中国青年研究,2018(6):53-58,111.

[14] Freedman M, Skinner G W. Ritual Aspect of Chinese Kinship and Marriage[M]//G William Skinner. The Study of Chinese Society:Essays.California:Stanford University Press,1979:273-295.

[15] Cohen M L. House United,House Divided:The Chinese Family in Taiwan [M]. New York:Columbia University Press,1976:177.

[16] 阎云翔.礼物的流动:一个中国村庄中互惠原则与社会网络[M].李放春,刘瑜,译.上海:上海人民出版社,2017:190-200.

[17] 熊凤水.婚姻支付实践变迁与农村家庭代际关系转型:基于安徽南村的考察[J].云南社会科学,2009(1):127-130.

[18] 陈晶环.天价彩礼何以可能:一种基于劳动激励与消费机制的建构论阐释[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(2):123-130.

[19] 桂华,余练.婚姻市场要价:理解农村婚姻交换现象的一个框架[J].青年研究,2010(3):24-36,94-95.

[20] 卢飞,徐依婷.农村青年离婚“女性主导”现象及其形成机制:基于性别理论视角和四川S市5县(区)的考察[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2018(2):43-48.

[21] 陈秋盼,王海平,康丽颖.家庭帮衬:农村青年婚姻中高额彩礼的形成机制分析[J].当代青年研究,2018(5):48-53.

[22] 杨华.农村高额彩礼形成的社会机制研究[J].妇女研究论丛,2024(2):1-15.

[23] 李永萍.归属视角下农村低额彩礼形成的动力机制:基于赣南G村的田野调查[J].北京社会科学,2022(1):120-128.

[24] 童莹,黄明雪,王晓.乡村高额彩礼治理中的新娘主体性与策略选择:基于莆田D村的田野调查[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2023(5):119-127.

[25] 王向阳.当前我国农村“天价彩礼”的产生机制及其治理[J].西南大学学报(社会科学版),2021(5):37-46,223-224.

[26] 王思凝,贾宇婧,田耕.“议彩礼”:论农村彩礼形成机制中的道德嵌入性:基于甘肃L县的案例分析[J].社会,2020(1):1-24.

[27] 段新星,王秋月.青年婚姻市场中的彩礼定价:以南方G县城的婚姻市场为例[J].中国青年研究,2016(9):29-37.

[28] Shelanski H A, Klein P G. Empirical Research in Transaction Cost Economics: A Review and Assessment[J]. The Journal of Law, Economics and Organization, 1995(2):335-361.

[29] Williamson O E.The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead[J]. Journal of Economic literature, 2000(3):595-613.

[30] Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness [J]. American Journal of Sociology,1985(3):481-510.

[31] Williamson O E. The Economics and Sociology of Organization: Promoting A Dialogue[M]//Industries, Firms, and Jobs. London: Routledge, 2017: 159-186.

[32] Williamson O E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization[M]. New York: Free Press, 1975: 248-261.

[33] 周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2003:27-45.

[34] 王向阳.当前农村婚姻成本与婚恋模式的内在关联机制探析:基于中西部川、豫两地农村婚恋实践的比较分析[J].南方人口,2019(4):15-25.

责任编辑:郑晓艳

(E-mail:zxyfly@ 126. com)

Reinventing Rights in Change: The Price-changing Logic of High Betrothal Gift and Its Influencing Factors

ZHANG Zhaohua, ZHOU Ziyue, PANG Jiahui

(College of Humanities, Jinan University, Zhuhai Guangdong 519070)

Abstract: The governance of high betrothal gifts in rural areas is an important part of the civilization construction of rural conventions in rural revitalization. A semi-structured interview is done among rural female in marriage stage which is analyzed in framework of “institutional culture—moral embedding— transaction cost.” This paper proposes that the trend of high betrothal gift is the result of the reshaping of women’s rights in the process of urbanization. New urbanization has expanded marriage circles; in the process, rural women experience two processes "in the negotiation of betrothal gifts: the “conflict—passive deembedding” process or the “empowerment—active deembedding process.” Thus it is more likely for them to demand high betrothal gifts. The differentiation of transaction cost in betrothal gift bargains creates three kinds of price-exchanging logic: the consideration of relationship maintenance, women’s anticipation and management of marriage risk, and the active exchange of family rights. Since a bride’s "betrothal gift and dowry can be controlled by different parties, the logic of the change of high betrothal gift and dowry is heterogeneous. Based on the above mechanism and logic, the governance of betrothal gift should focus on intergenerational responsibility, disposal of betrothal gift and dowry, and women’s marriage rights.

Key words: rural marriage; betrothal gift; trade cost; women’s rights; marriage market

收稿日期:2024 - 10 - 31 本刊网址·在线期刊:http://qks. jhun. edu. cn/jhxs

基金项目:国家社会科学基金项目“共同富裕背景下提升低收入人口获得感的实现机制研究”(22BSH031);国家社会科学基金项目“新就业形态劳动者就业质量测度、前因组态及对策研究”(23BGL151);广东省社科基金项目“社会评价、自我认同对农村中职学生学业行为的影响研究”(GD22CSH08);广东省科技创新战略专项资金项目“做大做强特色产业与新型农业经营体系重构:来自沿海Z市水产养殖业的证据”(pdjh2024a056)

作者简介:张朝华,男,湖南武冈人,暨南大学人文学院教授,E-mail:tzngg@jnu.edu.cn;周子越,女,广东东莞人,暨南大学人文学院硕士生,E-mail:534295538@qq.com;庞嘉慧,女,广东遂溪人,暨南大学人文学院硕士生,E-mail:1834386849@qq.com。