基于数值模拟的软黏土地基处理方法研究

2025-02-02李春林

摘 要:软黏土地基是工程建设中常见的一种高压缩性、高灵敏度、低强度和低渗透性的软弱地基。目前已有多种软黏土地基处理方法。本文基于数值模拟技术,对主要的软黏土地基处理方法进行了系统的比较研,建立了软黏土地基处理的数值分析模型,分析了不同处理方法下地基的变形、稳定性和水力特性的变化规律。研究表明,换填法、强夯法和深层搅拌法均能有效提高软黏土地基的抗变形能力和稳定性,其中换填法处理效果最好,强夯法次之,深层搅拌法较差。同时,换填法和强夯法会显著降低地基的渗透性,深层搅拌法对地基渗透性影响较小。本研究可以为工程实践中软黏土地基处理方法的选择提供重要参考。

关键词:软黏土地基;地基处理;数值模拟;换填法

中图分类号:TU 433" " " 文献标志码:A

软黏土地基是指含水量高、孔隙比大并且抗剪强度低的黏性土地基,广泛分布于河流冲积平原、湖泊沼泽等地区。软黏土地基压缩性高,承载力低,施工难度大,会给工程建设带来不利影响。因此,在软黏土地基上进行工程建设前,必须采取有效的地基处理措施,提高地基的稳定性和适用性。本文拟在前人研究的基础上,利用数值模拟技术,分析常用的软黏土地基处理方法,以期为工程实践提供有益参考。

1 软黏土地基的数值模拟方法

1.1 数值模拟的基本原理

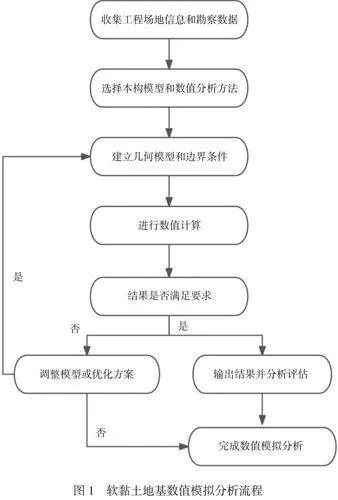

软黏土地基的数值模拟是利用数学模型和计算机技术,对软黏土地基的应力应变、渗流固结等力学过程进行定量分析的方法[1]。该方法基于连续介质力学理论,将软黏土地基视为由单元组成的离散体系,根据单元内部的本构关系,建立反映土体应力-应变关系的控制方程。同时,考虑土体的渗流固结特性,引入间隙水压力项,建立土-水耦合作用下的平衡方程。再利用有限元、有限差分等数值方法,对控制方程进行离散化处理,将其转化为代数方程组求解,从而获得软黏土地基变形、应力和孔隙水压力的时空分布规律。 软黏土地基数值模拟分析流程如图1所示。

1.2 采用的数值分析模型

本文将修正剑桥模型(Modified Cam-Clay Model)作为软黏土地基的本构模型。在此基础上,结合Biot固结理论,建立土-水耦合作用下软黏土地基的数学模型。为提高计算效率和模拟精度,引入黏弹塑性模型(Viscoplastic Model),模拟软黏土的流变特性。此外,还采用修正的Drucker-Prager准则来描述软黏土的屈服和强度特征。在数值求解方面,利用有限元方法对模型进行空间离散,采用全隐式积分格式进行时间域推进。

2 软黏土地基处理方法的数值模拟分析

2.1 换填法

本文利用建立的软黏土地基数值分析模型对换填法进行系统模拟研究。在建立换填区域的三维几何模型过程中,本文根据实际工程情况,合理简化了地层界面和换填体的形状。采用四面体单元对模型进行离散化,在换填区域附近进行网格加密,网格尺寸控制在0.2m~0.5m,以提高计算精度。换填材料采用Mohr-Coulomb弹塑性本构模型,并参考室内试验和工程经验,合理选取材料的弹性模量、泊松比、内摩擦角和黏聚力等力学参数。将换填材料自重转化为等效体力荷载,施加在换填区域的顶部。

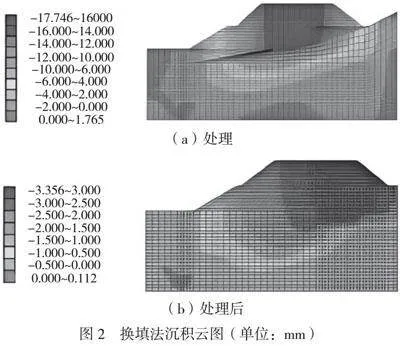

进而计算初始应力平衡计算并分步施加荷载,模拟换填过程中地基应力状态的变化[2]。在此基础上进行固结分析,考虑多种时间步长组合,获得地基变形随时间演化的规律。换填法处理后的地基沉降云图如图2所示。从图2可以看出,换填区域(图中颜色最深区域)的沉降量显著小于周围未处理区域,沉降等值线呈现出向四周扩散的趋势,表明换填法能够有效减少地基沉降,提高地基的整体刚度。换填区域的沉降量控制在20mm~30mm,而未处理区域的沉降量为100mm以上,沉降量减少了70%以上。沉降云图清晰地展现了换填法的加固效果,验证了数值计算所得结论。

2.2 强夯法

在数值模拟中,本文对夯击点附近的网格进行了局部加密,网格尺寸细化至0.1m~0.3m,以准确捕捉夯击引起的应力波动态。考虑土体的应变率效应,采用修正的Drucker-Prager弹塑性本构模型,并结合室内动三轴试验结果率定模型参数。夯锤冲击荷载利用半正弦曲线进行简化,根据夯锤质量、下落高度等参数确定荷载峰值和持续时间,将其以面载荷的形式施加在夯击点位置。考虑土体的几何非线性和材料非线性,模拟分析采用显式积分算法。进行动力响应分析,获得夯击地基的加速度、速度和位移随时间的演化规律,进而进行准静态分析,评估强夯处理后地基的变形、承载力和稳定性。数值模拟结果表明,强夯法对软黏土地基的有效加固深度为10m~15m,夯后承载力提高2~3倍,沉降量减少50%以上。合理布置夯点和控制夯击遍数可以使夯实效果更均匀,强夯法对浅层软基具有良好的适用性。

2.3 深层搅拌法

在数值模拟中,搅拌桩体采用三维实体单元进行离散化,桩体直径为0.5m~1.0m,桩间距为1.0m~2.0m。考虑材料的固结硬化效应,采用修正的Cam-Clay本构模型描述水泥土的力学行为,并利用室内水泥土强度试验和渗透试验,拟合各阶段水泥土的力学参数和渗透系数。

在多场耦合分析中,本文对固结过程和渗流过程进行了Sequential耦合,固结过程采用分步加载方式,渗流过程考虑孔隙水压力的影响。数值模拟系统研究了固化材料添加量、搅拌桩直径和间距等参数对搅拌桩体性能和地基整体改善效果的影响规律[3]。结果表明,随着固化材料添加量增加,复合体强度和刚度显著提高,当添加量为20%~30%时,无侧限抗压强度为1MPa~3MPa,桩体承载力提高5~10倍。

3 不同处理方法的效果比较

3.1 不同处理方法下的地基变形比较

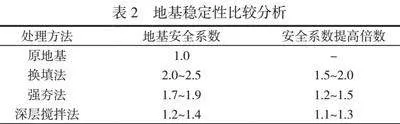

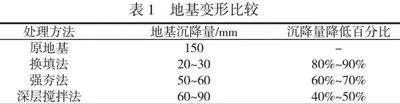

采用换填法处理后,地基沉降量最小,在20mm~30mm;强夯法次之,沉降量在50mm~60mm;深层搅拌法处理效果相对较差,沉降量在60mm~90mm。采用3种处理方法降低地基沉降量的定量比较见表1,可以看出,换填法的沉降量降低百分比最高,为80%~90%;强夯法次之,为60%~70%;深层搅拌法最低,为40%~50%。

由综合比较可知,换填法和强夯法对软黏土地基变形控制效果更显著。为验证数值模拟的可靠性,本文分析了工程实例中复合地基的沉降监测数据[4]。监测结果表明,工程采用深层水泥搅拌桩结合预压砂井复合地基处理方法,有效控制了地基沉降量,实测累计沉降量为22mm,与数值模拟预测的沉降量24mm吻合良好。

3.2 不同处理方法下的地基稳定性比较

研究发现,采用换填法处理后,地基安全系数可以提高至2.0以上,提高倍数为1.5~2.0倍,满足规范要求;采用强夯法处理后,安全系数约为1.8,提高倍数为1.2~1.5倍,也符合一般工程要求;采用深层搅拌法对地基安全系数的提高较少,提高倍数为1.1~1.3倍,处理后安全系数为1.2~1.4,略低于设计要求。采用3种处理方法提高地基安全系数的定量比较结果见表2。

换填法采用高强度填料,显著提高了地基的抗剪强度和整体稳定性;强夯法夯击密实地基土,增大了土体的内摩擦角和抗剪强度;深层搅拌法主要采用局部加固,对整体地基稳定性的提高效果相对有限。为佐证数值模拟的结论,本文引用工程实例中复合地基的承载力检测结果。静载试验表明,采用深层水泥搅拌桩结合预压砂井的复合地基处理方法,可以将地基承载力提高至250kPa,比原地基提高约1.5倍,与数值模拟预测的提高倍数1.4~1.6倍吻合。

3.3 不同处理方法下的地基水力特性比较

本文比较了处理前、后地基的渗透系数和固结度变化,评估了不同处理方法对地基水力特性的改进效果。研究发现,换填法对软黏土地基的渗透性影响最大,能够使渗透系数降低2~3个数量级,达到10m/s~8m/s量级,显著延长了地基的排水固结时间;强夯法对地基渗透性的影响次之,处理后渗透系数可以降低1~2个数量级,延长了排水固结时间;深层搅拌法对地基渗透性影响相对较小,渗透系数一般降低0.5~1.0个数量级。

在固结特性方面,采用换填法和强夯法处理后,地基的固结度均显著提高,分别提高90%和80%以上;深层搅拌法对地基固结度的改进效果有限,提高60%~70%。综合分析表明,换填法和强夯法能够显著降低软黏土地基的渗透性,延长固结时间,提高地基的固结度,而深层搅拌法对地基水力特性的改进效果相对较弱[5]。

本文分析了工程实例中复合地基的排水固结效果,以验证数值模拟的合理性。实测数据表明,采用深层水泥搅拌桩结合预压砂井的复合地基处理方案,能够显著提高地基的排水固结速率,施工后3个月内固结度为85%以上,与数值模拟预测的固结度变化规律相吻合。地基水力特性比较见表3。

4 工程实例分析

4.1 工程概况

该工程位于我国东部沿海地区,地处大型河口冲积平原,地基土主要为淤泥质软黏土,厚度10m~20m,天然含水量为60%~80%,具有明显的流塑性特征。工程场地广阔,软基处理面积为50万m2,对软基处理技术提出了较高要求。本文进行了现场勘察和室内试验,获得了软黏土地基的物理力学参数和水力特性参数,为数值模拟分析提供了必要的参数依据。在综合比较多种处理方案的基础上,采用深层水泥搅拌桩结合预压袋装砂井的联合加固方案对软黏土地基进行处理。在施工过程中,该工程布设垂直位移计、孔隙水压力计等监测元件,对地基变形、孔隙水压力等指标进行实时监测,获得了大量现场监测数据,为数值模拟结果的验证提供了可靠依据。

4.2 地基处理方案设计

该工程基于前期现场勘察和室内试验所得工程参数,结合数值模拟分析评估结果,采用深层水泥搅拌桩联合预压袋装砂井的复合地基处理方案。其中,深层搅拌桩采用双轴搅拌机械,将水泥浆液与软黏土充分混合,形成直径为0.5m、间距为1.5m的搅拌桩体,桩体长度为15m,搭接贯穿整个软黏土层。并调整水泥掺量,使桩体的无侧限抗压强度超过1.5MPa,提高复合地基的承载力和整体刚度。

同时,该工程在搅拌桩体间布设直径为0.4m的袋装砂井,间距与搅拌桩体一致。砂井内填充粒径为2mm~5mm的中砂,导水条用粗砂制成,以提高复合地基的透水性,加速孔隙水压力消散和软土层固结。在复合地基顶面铺设厚度0.5m的砂垫层,并铺设土工格栅,提高地表层的整体性和均匀性。采用数值模拟优化,确定搅拌桩体和砂井的尺寸、间距等关键参数,使复合地基处理后的承载力满足230kPa的设计要求,变形控制在30mm以内。

4.3 数值模拟结果验证与讨论

为验证数值模拟结果的准确性和适用性,本文将工程实例的实测数据与前文模拟结果进行比较。地基沉降、承载力和固结度等关键指标的实测值、数值模拟预测值以及二者的偏差百分比见表4。可以看出,数值模拟结果与实测数据整体吻合良好,沉降预测值与实测值的偏差<10%,固结度预测值与实测值的偏差<5%,承载力预测值略大于实测值,但是偏差也在10%以内。

4.4 处理效果评估

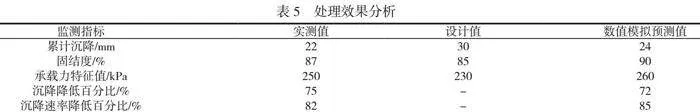

为评估深层搅拌桩联合预压砂井复合地基处理效果,本文对软基处理施工过程和后期使用情况进行了系统监测和分析,见表5。监测结果表明,进行复合地基处理后,地表沉降发展平稳,累计沉降量<25mm,满足设计要求。桩间土的固结度为85%以上,孔隙水压力消散迅速,固结时间缩短了60%以上。复合地基的承载力特征值为250kPa,高于设计标准。数值模拟结果与实测数据吻合良好,验证了数值模拟方法的合理性和本文设计方案的可行性。同时,比较附近未经处理路段的沉降情况可知,该工程采用的复合地基处理方法可以使软基沉降量降低70%以上,沉降速率降低80%以上,有效提高了路基的使用性能和安全性。此外,经过一年多的使用,道路路面无明显变形和开裂,运行状态良好。

5 结语

本文基于数值模拟技术,分析了换填法、强夯法和深层搅拌法3种常用软黏土地基处理方法的工程效果。研究表明,换填法处理效果最好,对软黏土地基变形和稳定性改进效果最显著,强夯法次之,深层搅拌法相对较差。换填法和强夯法能够大幅降低地基的渗透性,而深层搅拌法对地基渗透性影响有限。数值模拟分析与工程实例验证了本文提出的结论。本研究成果可以为软弱地基处理工程提供重要参考,但是仍然需要经过更多工程实践来检验其适用性。

参考文献

[1]陈征远,郑圣,钱成雷,等.多向循环剪切应力路径下地基软黏土变形特性试验研究[J].建筑科学,2023,39(9):114-120.

[2]宋述评.公路桥梁施工中软土地基施工应用分析[J].黑龙江科学,2021,12(10):108-109.

[3]陆天龙.不同换填方法路基边坡数值模拟研究[J].西部交通科技,2023,(11):65-67,110.

[4]王靖.软黏土地基浅基础上拔特性试验研究[D].大连:大连理工大学,2021.

[5]班海龙.地基处理工程设计文件质量控制与优化策略研究[J].工程建设与设计,2024(9):252-254.