数字化技术在初中物理实验教学中的应用

2025-02-01谢立行

在义务教育阶段,物理实验教学不仅承担着传授科学知识的任务,更是培养学生科学逻辑思维和实践能力的重要途径。《义务教育物理课程标准(2022年版)》明确指出,学生应了解流体压强与流速的关系及其在生产生活中的应用。然而,传统实验器材在测量和观察方面存在局限,造成学生难以直观感受和理解这些物理概念。数字化技术的引入,为突破这一教学瓶颈提供了新的思路。笔者以“飞机机翼升力实验”为例,结合自制飞机机翼升力演示实验装置的设计与应用,介绍初中物理实验数字化教学方法,探究如何利用数字化技术提升教学效果和学生的学习体验。

一、教材分析与教学难点解析

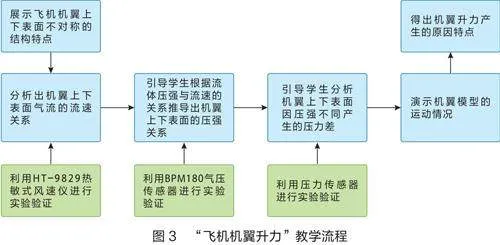

《义务教育物理课程标准(2022年版)》强调学生需掌握流体压强与流速的关系,并理解其在生活中的应用。本节内容涵盖“流体压强与流速的关系”和“飞机的升力”。教学的核心在于梳理流体压强与流速的关系,让学生掌握飞机升力概念是教学的难点。学生对于流体压强与流速的联系缺乏生活经验。教材借助“吹纸”实验引入新课[1],让学生在实验前预测纸条的运动情况并陈述理由。基于对大气压强的初步认识,学生会认为纸条上下两侧的大气压相等,纸条不会运动,或者根据生活经验,认为纸条会因前方吹气而向后方飘动,结合重力作用,预测纸条会向下运动。然而,实验结果出乎学生意料——纸条向上运动。学生分析这一现象,可以了解到吹气后纸条上、下表面受力的变化,从而推断出上方气压减小(如图1)。教师借此引导学生提出问题,并从多个实验中总结规律,理解流体压强与流速关系。

在理解流体压强与流速的关系后,学生需进一步认识飞机机翼的特殊造型,并分析升力产生的原因,这对他们来说是一个较大的挑战。由于缺乏可靠的测量流体压强的手段,学生通常只能分析现象进而推理压强与流速的关系。若能让学生观察实验现象,并测量流经机翼的气流流速、机翼表面压强、升力数据,验证教材中的理论与公式,将抽象概念具体量化,这将有助于加深学生对流体压强与流速关系的理解。这样不仅可以增强学生学习的趣味性,还能培养学生的实验观察、数据分析和科学推理能力,实现从被动接受知识到主动探索知识的转变。

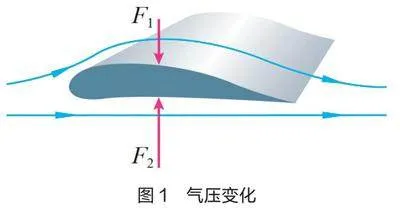

用传统的实验器材做实验难以采集流经机翼的气流流速、机翼表面压强、升力等数据。为了解决这一问题,笔者采用数字化技术自制了一套飞机机翼升力演示装置(如图2),包括机翼模型和风洞系统。定制机翼采用EPP*XPS挤硬塑板材质。为了获得快速且稳定的气流以满足精确数据测量的需求,使用了3kW的大型离心风机作为风源,并借助外接调速器调节风速。笔者将风机出口与有机玻璃管连接,构建成一套风洞系统。在实验过程中,操作者将不同规格的机翼配件放置于有机玻璃管内,并配合数字测量器材,实现对不同数据的精确测量。

二、教学过程与关键环节的精细化设计

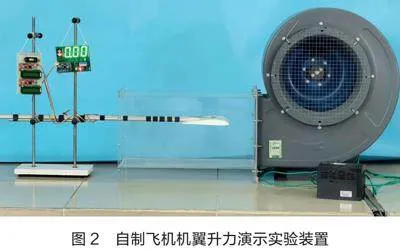

笔者利用自制的数字化实验器材,按照以下步骤开展飞机机翼升力部分的教学(如图3)。

(一)测量机翼上下表面气流的流速

气流流经机翼的情况通常不可见,学生难以直观理解“飞机机翼上下表面的气流同时从机翼前方出发,同时到达机翼后方,时间相同,因此上表面气流速度较大,下表面气流速度较小”的原理,这是推导的难点。为此,笔者采用HT-9829热敏式风速仪测量机翼上下表面的气流流速,引导学生开展实验活动以验证理论推导。在风洞中固定飞机机翼模型并接通电源,使气流沿机翼表面流动,通过风洞侧壁小孔将风速仪探头分别置于机翼上下表面,测量气流流速。实验结果显示,机翼上表面的气流速度为12.30m/s,下表面为9.02m/s,上表面气流流速大于下表面。这一实验数据强有力地支持了教材中关于机翼形状影响气流速度的理论分析,验证了其正确性。

(二)测量机翼上下表面的压强数据

在探讨“飞机的升力”之前,我们已经得出“在气体和液体中,流速越大的位置压强越小”的结论。鉴于上一个实验已测得机翼上表面气流流速大于下表面,笔者引导学生思考机翼上表面与下表面的压强关系,并利用压强数据采集装置进行测量验证。该装置基于51单片机系统,使用BPM180气压传感器在机翼上下表面进行数据采集。实验结果显示在1602液晶屏上。BPM180气压传感器具有高精度、快响应、体积小的特点,对机翼表面气流流动的影响降到最低。

实验前,液晶屏显示机翼上下表面的气压值均为100.59kPa,表明机翼上下表面的压强相等。接通风机电源后,气流沿机翼上下表面流动,机翼上下表面的气压值分别变化为100.33kPa和100.44kPa,显示机翼上表面气压小于下表面气压。

(三)测量机翼的受力情况

机翼上下表面存在的压强差导致压力差,笔者利用自制数字测力计进行测量。该测力计基于51单片机系统,采用压力传感器采集数据,并借助hx71124位AD模块进行数模转换,测量结果在1.5寸数码管上显示。同时,测力计配备箭头数码管指示力的方向,可直观呈现测量结果。操作时,首先将机翼模型与压力传感器固定,正向水平放置在风洞内,并清零测力计。接通电源后,调节调速器增大气流流速,数码管示数随气流流速增大而增大。稳定气流流速后,测力计显示升力为1.00N,箭头显示力的方向向上。反向放置机翼模型并重复操作,测得下压力为0.73N。

此外,在笔者的提示下,学生调整气流流速,还测量了机翼所受升力与重力的合力数值。数码管示数为0表示机翼受升力与重力的合力为0N,即所受重力等于升力。继续增大气流流速,合力增至0.81N,方向向上,表明机翼所受重力小于升力。

(四)演示机翼模型的运动情况

笔者将飞机机翼模型正放于风洞中并接通电源,调节调速器逐渐加大风速。学生观察到飞机机翼模型沿轨道上升,证实正放的飞机机翼因受到向上的升力而上升。

为检测学生的理解程度,笔者将机翼模型反放于风洞中,接通电源并逐渐加大风速。学生发现机翼模型不会上升。此时,手动上托机翼模型,可感受到明显的下压力,且风速越大,下压力越大。教师可借助此类实验,引导学生思考机翼模型作为汽车定风翼的应用问题,培养学生的知识迁移能力。

三、教学效果与育人价值显著

为了客观评估数字化实验教学的效果,笔者在两个水平相当的班级中实施了对比教学。针对一个班级采用传统方法教学,让学生用纸制作机翼模型,并用嘴吹气使其悬空;针对另一个班级则采用本文所述的数字化实验的方法来教学。观察结果表明,采用数字化实验教学的班级学生展现出更高的学习积极性。他们不仅掌握了多种数字化实验技巧来测量机翼升力,而且能够利用实验数据支持自己的假设,并深入探究物理现象的本质。

令人欣喜的是,课堂教学结束后,学生提出了许多有趣的问题,并主动利用实验装置进行探索。例如,一位学生询问风洞的最高风速,并使用风速仪测量,发现最高风速可达120km/h。另一位学生则好奇在时速120km/h的敞篷跑车中吹风的感受。笔者随即让学生站在风洞出风口前亲身体验。这些愉快的探究体验促进了学生创造性思维的发展。

笔者开展这一系列教学活动,让学生不仅深刻理解了流体力学的基本原理,而且在逻辑推理和模型建构能力上得到了提升,为科学思维的发展打下了坚实基础[2]。尤为重要的是,用这种方法教学极大地激发了学生对科学技术的兴趣和探索欲望,培养了学生尊重科学、勇于创新的科学态度,为提升他们的科学素养和综合能力提供了有力支持。

笔者自制的飞机机翼演示实验装置,整合了风洞、风速仪、自制气压计、自制数字测力计等多种实验器材和技术,是一套综合性的演示装置。借助该装置使学生深入理解飞机机翼的结构特点。学生利用装置中的风速仪提供的机翼上下表面的风速数据,以及气压传感器直观呈现的机翼上下表面的气压差异,深刻认识到气压变化对飞机升力的影响。最终,笔者利用自制的数字测力计,将合力的大小和方向直观呈现给学生,结合飞机机翼模型在导轨上的运动情况,有效阐释了与飞机机翼产生升力相关的物理原理。显然,数字化实验突破了传统物理教学的局限,为解决传统实验教学中的问题提供了新的思路和方法。未来,笔者将继续探索数字化实验在初中物理教学中的应用,以期进一步提高教学效果。

注:本文系人民教育出版社课程教材研究所2021年立项课题“义务教育教科书物理实验优化研究”(课题批准号:KC2021-008、KC2021-010)项目研究成果。

参考文献

[1]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.义务教育教科书物理八年级上册[M].北京:人民教育出版社,2012.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案:2022年版[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

(作者系广东省广州市广园中学高级教师)

责任编辑:祝元志