基于地理大数据的高中地理教学实践探索

2025-02-01李依卓

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)提出“利用地理信息技术,营造直观、实时、生动的地理教学环境”的理念[1]。近年来,机器学习、深度学习以及人工智能技术被迁移并应用到地理学领域,给地理学研究的融合创新带来新机遇和新挑战[2]。在高中地理课堂教学中,利用人工智能技术将数据融入地理信息系统,可以使学生在真实的地理学术情境或生活情境中探索地理规律,促进他们地理核心素养的形成,对推动高中地理教学发展有着重要意义。

城市是一个高度复杂的空间系统。随着人工智能技术的成熟运用,人们对城市空间认知的广度与深度都有了进一步的提高,精度高且覆盖广的地理时空大数据为城市空间研究带来了全新的发展方向[3]。城市地理大数据是针对地理实体及现象在时间、空间、属性三个维度的“超”覆盖样本的集合,有粒度细、密度高、范围大的特点。城市大数据能够有效覆盖城市发展的时空变化规律,有利于合理分析城市功能布局和规划,与中学人文地理区位教学相契合[4]。因此,将地理大数据融入地理课堂可从更多的角度支撑人文地理区位教学,使其教学模式得到进一步优化。基于此,本文以北京市二环内的商业性服务业(餐饮业)与非商业性服务业(公立学校)为例,探讨基于多源城市大数据与人文地理服务业区位因素的教学融合。

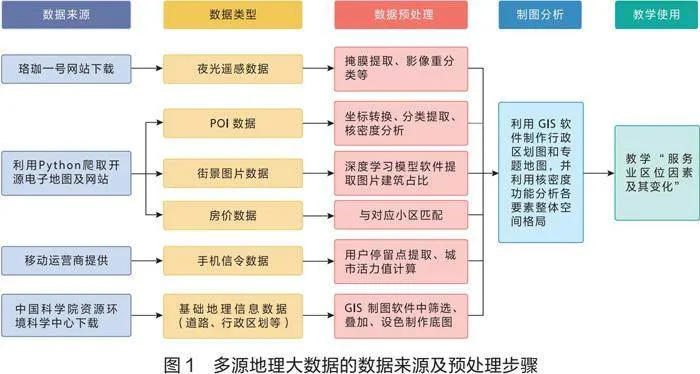

一、地理大数据来源及预处理

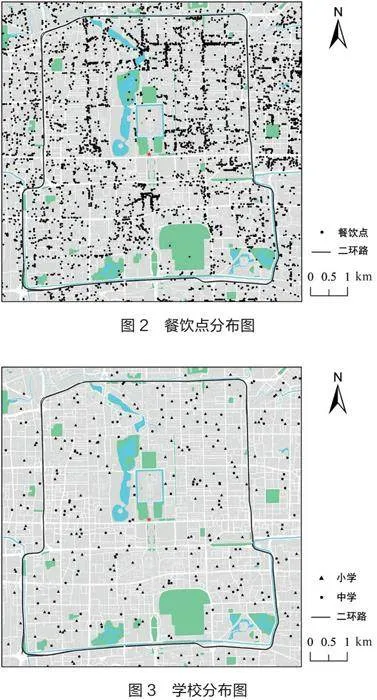

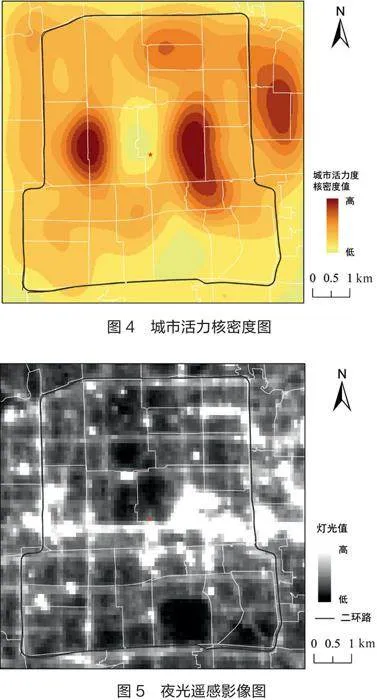

在人工智能背景下,我们可以获取多种地理大数据,并进行分析和制图。城市大数据主要包括遥感卫星、无人机、街景图片等获得的对地观测大数据以及手机信令数据、POI(Point of Interest)数据、OSM(Open Street Map)数据等人类活动大数据,可以为城市地理学与经济地理学提供有力的数据支持[5]。本次数据分析技术主要采用GIS(Geographic Information System)制图软件和Python编码,坐标系指定为“GCS_WGS_1984”,从较大的空间尺度和较小的空间尺度分别制图,各个图幅中均含有图例、比例尺与指北针。各类城市大数据的获取来源与数据预处理步骤不同,如图1所示。

其中,夜光遥感影像能在夜间探测到城市灯光、车流与居民地的低强度灯光,从而有效地表现人类活动强度,成为城市建成区提取、城市发展分析的重要数据。该数据可以直接从武汉大学珞珈一号网站上选取区域免费下载。

POI数据一般包含名称、类别、经纬度和地址信息。通过Python编码,我们可以利用爬虫工具从目前常用的电子地图软件中获取研究区域的POI数据。在删除重复、无效和错误的数据后,我们便可将这些数据叠加到底图上,进行制图以及核密度分析[6]。

街景图片数据可以为用户提供城市、街道或其他环境的360度全景图像,用户可以通过该服务获得身临其境的地图浏览体验。该数据可以计算出所在位置某个方向上的各类城市景观占比情况,其中建筑物的占比情况代表了人流量与城市的活跃度。

房价数据同样可以利用Python工具从相关租房信息网站获取。小区房价数据在一定程度上表征了该地区的地租信息和土地价格信息。获取这类数据后,我们需要删除其中的冗余信息并匹配对应的小区。

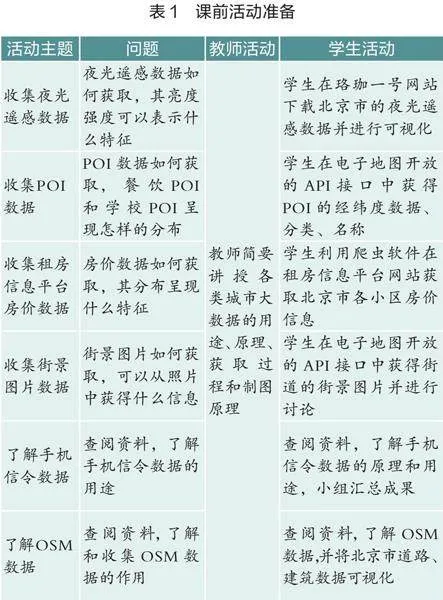

手机信令数据能够通过城市内部建立的基站塔记录用户的活动信息。作为一个固定的传感器,每一个基站塔不断捕捉用户的日常行为信息。这些信息表征了该地区手机用户的活跃情况。

基础地理信息数据包括北京市二环内的水域、绿地、道路、地块等数据。在这些数据中,道路数据能够反映该区域的交通通达性。通过应用空间句法算法,我们可以计算出各道路的步行指数。该指数值越高,表明交通越便捷。

二、基于地理大数据辅助教学实践案例

在传统的人文地理教学中,产业区位的教学往往以实际的案例为背景,教师依据具体的图文资料,指导学生结合生活经验归纳区位因素,并进行知识讲解。但是在此教学模式下,区位因素分析对象的情境案例往往仅用于课堂导入或者知识举例环节,并没有贯穿整节课堂。这不仅削弱了课堂的逻辑推理性,而且由此得出的结论较宏观,与解决实际问题为导向的素养教育理念不符。因此,本文结合课程标准与多源城市大数据的特点,将地理课堂教学划分为三个环节,并针对实际的硬件软件操作条件进行详细设计:课前,学生分组搜集各类城市大数据,了解大数据的应用价值,并在教师指导下进行专题地图制作;课中,学生基于真实的专题地图,从不同空间尺度分析商业性和非商业性服务业布局的区位因素,了解服务业区位因素的变化;课后,学生实地考察店铺,并完成调研报告。

(一)教学分析

【课程标准】所依据的课程标准内容要求是“结合实例,说明服务业的区位因素”和“通过探究有关人文地理问题,了解地理信息技术的应用”。

【教学目标】学生在课前地理实践操作中,分组收集夜光遥感数据、POI数据、街景图片数据、房价数据等多源数据,处理学习和掌握地理信息技术相关能力(地理实践力)。学生通过多源城市大数据可视化地图,探究北京市餐饮业和学校的分布格局,总结商业性服务业和非商业性服务业的空间格局特征,说明其影响因素(综合思维、区域认知)。学生通过读图探究服务业区位因素的变化,感受这种变化与人类活动的关系(人地协调观)。

【教学重点】说明商业性服务业与非商业性服务业的区位因素。

【教学难点】基于地理信息技术总结服务业的区位因素。

【教学工具】Python工具、GIS制图软件、幻灯片等。

(二)教学过程

1.课前:了解地理信息技术的应用

教师根据数据类型将学生分为六个小组,分别为夜光遥感数据组、POI数据组、房价数据组、街景图片数据组、手机信令数据组和OSM数据组,以开展课前活动。此举旨在培养学生的地理实践能力,使他们了解地理大数据在地理学学术前沿的应用,并拓宽其视野。首先,教师讲解并演示各类城市大数据的收集过程,降低学生的操作难度。接着,全班学生分组完成各类数据的收集工作,并通过网络学习相关数据的原理及其应用价值。随后,教师会对收集到的数据进行预处理,并制作各类空间分布图与核密度图,为课堂教学提供案例资料。该环节设计如表1所示。

2.课中:新授“服务业区位因素及其变化”

任务一:描述商业性与非商业性服务业的空间分布特征

学生首先了解北京市二环区域的基本轮廓及基本地理位置,接着阅读教师提供的该区域餐饮点分布图(如图2)和学校分布图(如图3)。通过对比该区域餐饮点核密度图和学校核密度图,学生在教师的引导下思考商业性和非商业性服务业在北京市的分布特征差异,并提出自己的研究假设。教师随后总结。

【设计意图】通过学习利用地理信息技术处理数据的过程,学生可以了解制图的相关步骤,感受学术研究的严谨性和科学性,以此提高兴趣和专注度。通过构建与学生生活密切相关的真实情境,教师可以使学生对北京市二环内服务业的区位分布及其发展态势有所认识。

【技术助力】利用POI数据,学生可以探究服务业的分布格局,总结其空间特征,并探讨影响因素,从而体会服务业发展变化与人类活动之间的联系。利用POI数据生成的专题地图和核密度分布图,有助于学生理解“地理事物分布—密度大—事物集聚”的思维逻辑,让学生在描述地理事物分布格局的过程中,获取和解读地理信息的能力得到培养。

任务二:通过叠图分析探究商业性服务业布局的区位因素

教师引导学生根据生活经验和地图分析出影响餐饮点分布格局的因素。在总结归纳学生列举的市场、交通、集聚等服务业区位因素后,教师将学生分为对应的三个小组,并为各小组分发基于多源地理大数据生成的各类专题地图。市场组获得的是基于居民轨迹数据制作的城市活力核密度地图(如图4)和基于街景图片数据制作的高层建筑占比图。交通组获得的是北京市二环内道路图和道路步行指数分布图。集聚组获得的是商场核密度图和夜光遥感影像地图(如图5)。各小组学生将各类专题地图与餐饮业密度图进行图层叠加,进一步验证各类区位因素与餐饮业分布特征的关系。

【设计意图】空间性是地理学科区别于其他学科的重要特征。教师分组提供多样的地理数据和地图,能让学生通过叠图分析感受地理学科的空间性,理解餐饮业分布的格局与各个地理要素的关系,进而培养其综合思维,展现其地理实践力。同时,不同的小组设置能使学生在小组讨论和展示过程中,从多个角度了解区位因素之间的相互作用及对餐饮业分布格局的影响。

【技术助力】多源的地理大数据能够保障情境创设所需素材的真实性和实时性。通过在真实情境中获取和解读真实信息,学生能够从定性分析到定量分析再到新的定性分析,螺旋上升地解决地理问题。在实践任务中,教师利用专题地图有助于验证市场(人流量大、建筑密集)、交通(通达度较高)、集聚(如西单商圈和王府井商圈)等区位要素,使课堂教学效果更直观与生动,有助于激发学生的学习兴趣。

任务三:通过尺度变化探究非商业性服务业布局的区位因素

教师展示北京市各街道分布情况及常住人口专题图、各居住小区房价专题图,带领学生利用较大的空间尺度分析公立学校的分布情况,总结非商业性服务业区位的差异。随后,通过展示小空间尺度局部区域的中小学分布与周边小区、公共交通、道路的关系图(如图6),教师引导学生归纳出非商业性服务业布局主要考虑被服务对象的需求与分布,从而验证非商业性服务业区位因素的结论。

【设计意图】地理学科是关于空间的学科,空间尺度变化是地理学科研究的特殊视角。基于地理大数据可以产生不同空间尺度的专题地图,小空间尺度的专题地图更贴近学生生活,有助于他们在地理实践中探究非商业性服务业分布与周边小区、公共交通、道路的位置关系,从生活经验概括总结结论。

【技术助力】随着GIS制图软件和信息化平台的普及,教师可以将地理大数据从不同的时间空间尺度进行教学用图的制作,并融入地理课堂教学。大空间尺度的专题地图往往展示宏观的基本规律,而小空间尺度的专题地图能详细展示更具细节的地理信息或者特例,使课堂教学更直观与生动,提高课堂教学效率。

3.课后:实地考察,完成报告

教师要求学生选择合适的服务业类型,走访学校周边的店铺进行实地考察,了解不同等级、不同规模的服务业的服务范围、服务人群、人流量以及影响其布局的区位因素,得出不同店铺影响其布局的共性和个性因素。另外,学生需要结合课程内容,针对其中一种类型进行区位理论分析并提交调研报告。最后,教师根据学生的课堂表现和作业完成情况对学生进行评价。

三、总结与反思

课程标准要求在课堂中要体现地理信息技术的优势,而日益丰富的城市大数据和数据分析方法可以用于不同空间尺度的地理制图。这些数据覆盖面广,与生活息息相关,成为解决地理问题的有力工具[7]。将多源城市大数据运用于课堂探究,能够激发学生的学习兴趣,让他们从信息化的视角解决地理问题,在读图和探究中提高他们的综合思维与区域认知核心素养,在制图与叠图中提高他们的地理实践力。

该教学案例选取的素材既来源于学生生活,又来源于地理学科前沿,既具备趣味性,又具备科学性,有助于学生学习区位知识。此外,基于人工智能获取的地理大数据来源多样,能够弥补单一数据涵盖内容不全面的缺陷,使学生从更全面、更综合的角度思考商铺选址问题,并从不同的空间尺度进行数据分析。这不仅能够培养学生的空间意识和区域认知素养,也顺应了地理学科小切口、小区域的考察方向。

由于多源地理大数据及其相关软件操作的学习门槛较高,其应用受到学校的信息化水平、教师观念以及信息素养、学生认知能力的影响,需要教师花费时间进行课前准备与制图学习,对教学进度有一定影响。因此,如何更便捷地将多源地理大数据融入地理教学,是今后地理教学工作者的研究方向之一。

注:本文系广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0专项科研课题“多源地理大数据辅助高中地理必修2教学实践探索”(课题批准号:TSGCKT2023073)的阶段性研究结果。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准:2017年版2020年修订[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]李依卓.基于轨迹与POI数据语义挖掘的城市混合功能区识别研究[D].武汉:武汉大学,2021.

[3]张景奇,史文宝,修春亮.POI数据在中国城市研究中的应用[J].地理科学,2021(1):140-148.

[4]方琦,段玉山.技术支撑下的地理教学研究热点探析:基于CNKI硕博学位论文、核心期刊关键词共词分析[J].地理教育,2019(1):11-14.

[5]邓钧,李婷.基于POI数据的服务业区位因素教学实践探索:以“深圳市餐饮业区位因素及其变化”为例[J].地理教育,2022(11):13-17.

[6]罗坤,钟华胜,梅国红.基于GIS的中学生地理空间素养的培养探析:以地图叠置法为例[J].地理教学,2018(14):4.

[7]王凯,王悦莹,乔瑞琳.信息技术助力地理实践活动的开展:以“护国寺街的过去、现在与未来”为例[J].中小学数字化教学,2024(2):47-50.

(作者系深圳大学附属实验中学教师)

责任编辑:李媛