介入·赋能:“互联网+”视域下小学音乐课堂教学实践

2025-02-01刘玲珠

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)明确指出,艺术教学应与时俱进,教师要引导学生运用虚拟乐器、热转印机、3D打印机等设备和虚拟现实、增强现实等技术进行自主学习,运用网络社交平台和远程通信技术加强和外界的沟通与交流,构建学习共同体,提高艺术教学的质量。通过对音乐教师和学生的调查分析,笔者发现存在以下问题:一是学生音乐认知体验薄弱,难以坚持聆听并理解不熟悉的音乐片段,逐渐对音乐课堂失去兴趣;二是学生音乐内涵理解浅显,只是简单开展静态化的说唱教学,导致学生混淆音乐认知,无法深度走进音乐世界;三是学生音乐素养发展缓慢,单一、烦琐的评价导致出现“学生累、教师累”的双累局面,学生和教师的成就感弱。

为改变这一教学现状,笔者积极引入“互联网+”教育理念,建构小学音乐“介入·赋能”课堂教学模式。在日常音乐教学中,笔者尝试充分运用信息技术,让学生更好地感受到音乐的趣味性,增强对音乐学习的积极性。这也有利于为学生音乐认知、音乐内涵与音乐素养的全面发展赋能,以此提升学生的艺术核心素养,促使学生爱音乐、会音乐与想音乐。

一、“静态化”音视频介入,赋能音乐认知体验

课标强调,为提高学生的音乐素养,教师可在教学过程中适当采用多媒体视频、图画、图形谱、律动或语言引导等方式辅助学生聆听,充分调动多感官参与学习活动。笔者采用“单音频”“单视频”“混媒体”的静态化音视频介入方式,让学生充分经历听、看、思等学习活动,有效增强学生音乐听觉、视觉与感觉的认知体验。

(一)“单音频”介入,提升音乐听觉认知

在音乐教学中,教师可借助多个音频媒体,让学生充分感受音频内容,获取相应的音乐听觉认知。在这个过程中,教师会指导学生聆听自然界及日常环境的各种声响,培养他们对声音特征的敏感度,体会音色、音高和音调等声音的辨识技巧,从而增强学生音乐学习上的听觉认知能力。

如教学《森林狂想曲》时,教师利用多媒体出示音频,让学生聆听大自然中的各种声音(如图1),如蛙鸣声、鸟鸣声、流水冲击礁石声、风吹树叶沙沙声等,在这些优美动听声音的赏析中,引导学生探索大自然的美。接着,运用课件引导学生学习乐谱,借助信息技术模拟自然界的声音,鼓励学生根据这些声音进行模仿练习。

教师通过设计“聆听与模仿”实践活动,提升了学生的听力技能,帮助学生加强对音高、音调及音色等音乐元素的识别能力,为后续深入学习乐曲中的旋律和符号奠定坚实的基础。

(二)“单视频”介入,提升音乐视觉认知

这是指在音乐教学中,教师借助多个视频媒体,让学生充分感知视频内容,获取相应的音乐视觉认知。为了让学生形成直观的视觉认知体验,笔者播放多个视频,为学生呈现了直观、生动的画面,营造如身临其境的氛围,促使学生掌握音乐节奏、音准、旋律、音色,提高学生的音乐视觉认知水平。

例如,教学《赛马》时,为进一步感受草原的辽阔和草原人民的奔放热情,教师播放了一段草原人民骑马狂奔的视频,引导学生模仿、探究、合作,帮助学生积累听赏乐曲的审美经验。通过听、唱、动等实践活动,教师能够引导学生主动参与音乐活动,加深对蒙古族文化内涵的了解与感受,激发学生对中国民族音乐的兴趣。

(三)“混媒体”介入,提升音乐感觉认知

在音乐教学中,教师可同时运用音频与视频,将学生带入适合的音频与视频切换情境,让他们产生不同的内心感受,获取相应的音乐感觉认知。因此,笔者不定时间、不定形式地运用音频与视频,带给学生不同的音乐认知体验,促使学生深度走入音乐世界,形成对音乐的独特理解,以此提升音乐感觉认知。

如教学《彼得与狼》一课时,教师借助音频与视频混合运用的方式呈现故事情节(如图2)。学生既可通过观看视频,直观感受并了解到彼得是一个活泼向上的小朋友,又可通过音频聆听,感受彼得与狼的情绪体验。当出现彼得的形象时,音乐正好响起,出现弦乐器小提琴的图片,这样能够使学生在聆听的过程中进行视觉记忆。随后,当那段熟悉的旋律再次响起时,学生能够迅速识别出是彼得再次登场。

通过将角色与特定的乐器及其主题音乐对应,学生能够轻松地将整个故事串联起来,把抽象的音乐旋律转化为具体的文字叙述,深入体验其蕴含的意义和情感。

二、“动态化”轻应用介入,赋能音乐内涵

轻应用是指无须下载、即搜即用的全功能应用。在音乐教学中,它展现出了极大的方便性、实用性与价值性,改变了常规的教学方式。教师可选择适合的轻应用介入教学活动,让音乐课堂更富灵性与活力,促使学生在直观、新颖、生动、立体的学习方式中,快速且深入地理解音乐内涵,提升教学效果和教学质量。

(一)运用动态图谱,感受音乐内涵

运用动态图谱,教师能够用生动直观的符号和图画将抽象难懂的音乐线条展现出来,让学生有效了解音乐节奏、旋律以及曲式结构等特征[1]。在课堂教学中,教师可以利用多媒体动画,创设与音乐相关的情境,直观展示歌曲旋律线,帮助学生掌握歌曲旋律的技艺,更好地感受到音乐的本质和节奏。

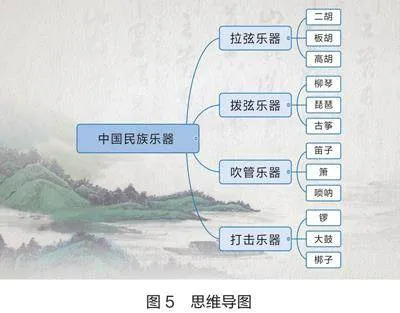

例如,教学《闪烁的小星星》一课时,学生在钢琴和科尔文手势的帮助下已经能准确地演唱do、re、mi、sol、la五个音。若能同步体验音乐的流动性特征,教师要更加有效地提升学生的聆听和感知能力,深化学生对音乐作品的理解。于是,在教唱环节,笔者为第一乐段设计了动态图谱(如图3),在播放音乐的同时,使用旋律线将星星音符连接起来,以展示旋律的起伏和变化。通过这种方式,学生能够更直观地感受旋律的流动和乐句之间的对比变化,并在演唱时更加关注换气的位置。课后,教师还鼓励学生模仿第一乐段的动态图谱,根据歌曲其他部分的旋律波动绘制旋律线,通过视觉化的线条节奏来展现音乐,使音乐的结构和元素更加清晰,易于理解和追踪。

动态图谱的有效介入,能够将歌曲的旋律、节奏,以动态的图谱形式呈现,将抽象、无形的乐曲进行可视化、具体化,使歌曲主题更加形象,有效提高学生聆听、欣赏、歌唱乐曲的效率,提升学生的音乐欣赏和表现能力。

(二)依托游戏程序,探究音乐内涵

游戏既是一种乐趣,也是一种智力与技能的锻炼。教师可以交互式电子白板上的游戏程序为载体,充分利用其趣味分类、知识配对等功能,创建各种生动有趣的游戏活动[2],引导学生参与到音乐课堂中,激发学习音乐的兴趣,提升其探究音乐内涵的欲望。

例如,教学《赛马》一课时,为了落实音乐课程培育的核心素养要求,把枯燥的讲述变得更加有趣味性,笔者设计了两个课堂活动“分组竞争”和“知识配对”(如图4)。通过相互之间的比赛,学生在愉悦的气氛中了解了中国民族乐器,并在配对中自由选择乐器与其特征相连,最后检查答案,纠正错误。

精准运用游戏程序,有助于教师活跃课堂学习氛围,调动学生参与学习的主动性,让学生在边玩边学中掌握音乐知识,沉浸式地体验学习乐趣,点燃探索音乐内涵的火花。

(三)基于在线导图,整合音乐内涵

小学音乐课堂教学不仅要培养学生的音乐听觉和感知能力,丰富音乐审美体验,还需要引导学生掌握与乐曲相关的音乐常识。因此,笔者尝试运用在线导图的形式绘制知识图,全方位地呈现与整合学生的音乐认知、思维与能力,帮助学生梳理音乐知识脉络,构建音乐内容框架,厘清音乐结构逻辑,加深学生对音乐内涵的理解。

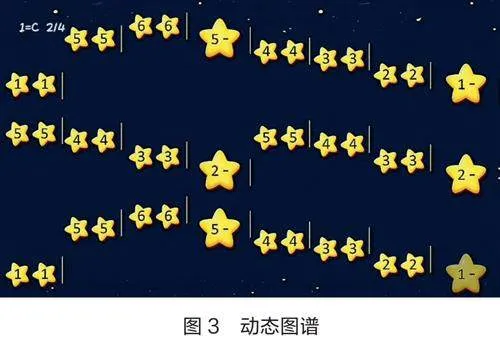

例如,“民族乐器听辨”的主题词为中国民族乐器,学生在学习看到各种乐器的图片时大多会感到非常有趣,但并不了解它们的排布、分类与音色,就需要他们掌握四个乐器组中的每种乐器。这常常让学生花费大量时间记忆,且容易混淆,造成课堂时间浪费。因此,讲解时,笔者利用多媒体呈现主题词“中国民族乐器”及其分支的思维导图(如图5),引导学生了解不同分类,如拉弦乐器、吹管乐器、拨弦乐器、打击乐器,再往下的各组分支,如柳琴、琵琶、古筝……及它们的音色标注。

笔者依托结构化的思维导图进行讲解,能够激活学生大脑的记忆潜能,缓解他们紧张和焦虑的情绪,使他们在轻松、愉悦的状态下掌握音乐知识。可见,借助思维导图,学生能清晰地记住对应的关键词,开发音乐欣赏教学资源,突破学生学习难点,从而构建出高效的课堂。

由此观之,科学合理地使用在线导图工具,教师能高效地开发和利用音乐教学资源,突破学生学习中的难点,从而构建一个高效的音乐课堂,提升学生对音乐内涵的整合能力。

(四)利用创编乐器,认知音乐内涵

小学音乐教育强调在扎实掌握基本知识的基础上,积极培养学生的旋律创编能力,从而激发他们的想象力和创造力。在旋律创编活动中,教师可以利用交互式电子白板中的乐器,组织学生聆听和认识各简谱,引导学生了解音乐符号、旋律、节奏、音调、音高等乐曲元素。当学生掌握基本的识谱技巧后,教师便可利用信息技术引导学生进行音乐创编,探索音符和节奏的组合方式,创作灵动、优美的音乐旋律,加深学生对音乐内涵的认知。

教学中,教师要引导学生熟悉内置的乐曲简谱,进行自我创编练习,在基本定型的基础上“录音”,形成自己的作品。教师通过回放、点评学生创编的乐曲,引导大家欣赏。由此可见,依托信息技术和乐器进行旋律创编,教师能够激发学生对音乐学习活动的兴趣,发掘他们的音乐创作潜力。

三、“活态化”云平台介入,赋能音乐素养发展

以评价来驱动“真”学习的发生,有助于学生不断检验自我思维成长的过程,促进艺术核心素养的发展[3]。笔者积极尝试运用云平台,借助信息技术进行学生学习评价,以期更好地解决常规评价方式操作难、内容不全面的问题,形成更具针对性和指导意义的评价结果,从而更好地服务音乐教学,为学生音乐素养的发展赋能。

(一)建构行为性评价,提升发展全面化

小学音乐评价中,教师可以利用班级优化大师等工具,结合学习目标、学习环境、学生情况、活动过程等,开展自评、互评与教师评价等活动,获取数据化评价结果,从而有效且全面地完成对学生音乐素养的评价工作。

利用智能评分软件,教师可以对学生的一举一动进行量化打分,进而更好地提高学生的自我意识和自我管理能力。这种打分方式也可以让学生更加客观地认识自己的学习状态和表现,及时调整学习方法和策略,提高学习效率和成绩。

(二)建构学习性评价,提升发展精准化

线上K歌五维专业评分系统主要是利用人工智能技术,还原人耳对歌声的悦耳度感知,并结合音准、节奏、气息、技巧、情感五个维度,对作品给予贴近人耳、专业综合的智能评分(如图6)。

教师借助在线K歌平台,让学生练唱学过的歌曲。通过软件内置的评分系统和生成的数据报告,在精确的数据支持,教师可以有针对性地指导学生改善发音方法,提升他们的歌唱技巧。教师还可以让学生分享自己的得分,以此激发学生间的竞争意识,营造积极向上的学习氛围。通过这样的音乐活动,学生不仅能够在快乐中成长,还能逐步培养出良好的音乐素养。

(三)建构交互性评价,增强发展可视化

为了更好地展示学生的学习成果,激发学生持续参与的积极性和成就感,笔者依托钉钉群和微信公众号建立了一个学生音乐作品展示推广专栏。教师完成一个单元的教学任务后,会围绕这个单元教学主题,在钉钉群内设计一个打卡任务,要求学生把学唱的歌曲录制成小样,进行打卡。班级学生、家长和其他教师均可聆听学生的小样并对其进行评价,通过生生、师生、家长的点评,鼓励学生深入创作。在此基础上,教师遴选一些质量较高的小样,进一步打造学生作品,录制精品视频,依托微信公众号进行全校推广,实现学生素养发展的可视化。

在“互联网+”教育的引领下,信息技术与音乐教学的深度融合给小学音乐课堂教学的优化带来了革命性的变革。这使得复杂、抽象的音乐教学变得更直观、生动,增强了学习的趣味性、互动性与生长性。与此同时,在多元数据的加持下,教师可以更准确地了解学生的音乐学习状况,高效运用合适的信息技术,最终实现学生音乐认知、思维与能力等音乐素养的全面发展。

参考文献

[1]张新香.践行“双减”,与时俱进:探讨小学音乐信息化教学的实施[J].新教师,2023(12):49-50.

[2]王文文.希沃软件在小学音乐课堂中的“游戏化”节奏应用[J].当代家庭教育,2023(21):216-218.

[3]许婷兰.浅谈现代信息技术和小学音乐教学的融合[J].新教师,2023(5):57-58.

(作者系浙江省海盐县向阳小学教育集团海沙校区教师)

责任编辑:孙建辉