生命长河的百感咏叹

2025-01-31陆秀秀

2024年9月28日,一部别具匠心的室内歌剧《野草》在北京大华城市表演艺术中心上演。该作品由贾国平根据鲁迅原著改编并作曲,易立明执导,结合曾力设计的七个独立而又相互呼应的剧场空间装置,共同创造了一场沉浸式的艺术体验。

此次演出为期两天,共四场,观众有充分的时间和自由去探索艺术家们展现的丰富意象。作为对文学作品的延续,歌剧《野草》通过鲁迅笔下的悲叹,呈现出独特的人性审视与反叛精神,在形式创新与多维融合的表达中,艺术家们透过音乐、舞台与空间的交织,让观众身临其境地感受到了鲁迅破碎幻象下的心灵独语。

《野草》中的幻境与回响

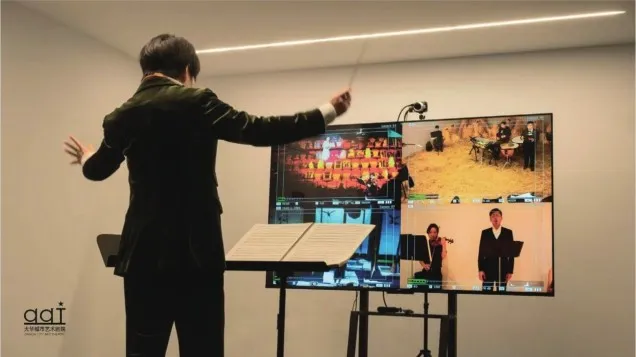

整部作品由序曲、上半场和下半场三部分构成,其中上半场在剧场四个不同方位的厅中同时演奏,指挥则位于二楼半开放的独立会场,通过媒体直播与其他四个空间的表演者进行同频互动。序曲结束后,观众可作为“过客”自由进入一个或多个剧场空间,感受不同场域的瞬间变化,也可以选择跟随某位乐者的步伐,前往四个平行场景中的任意一处,驻留欣赏完整的上半场。我毫不犹豫地选择了后者,但代价是需要观看四场演出才能体会作品的完整全貌。回想起来,这无疑是一种令人满足的欣赏路径。四个剧场无论是在艺术装置设计上,还是在音响层次内部的有机组合中,都为观众带来难忘的视听体验。

序曲:枣树下的沉思

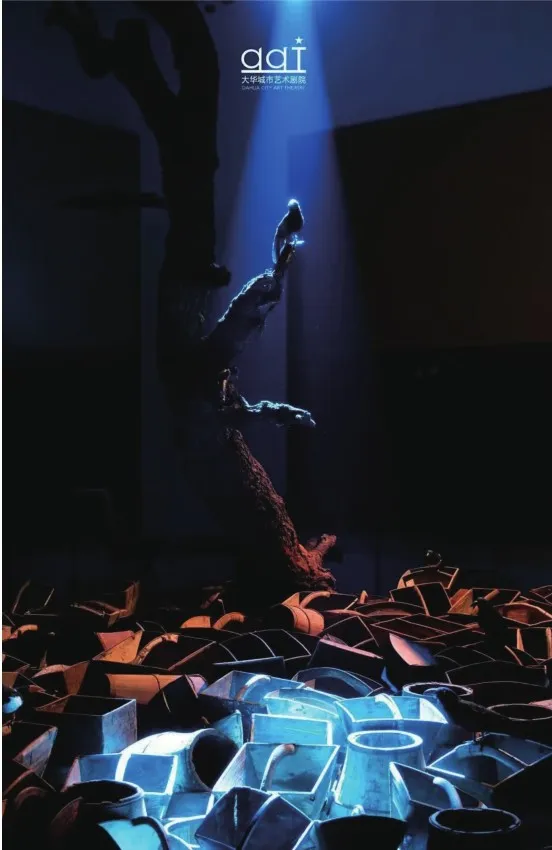

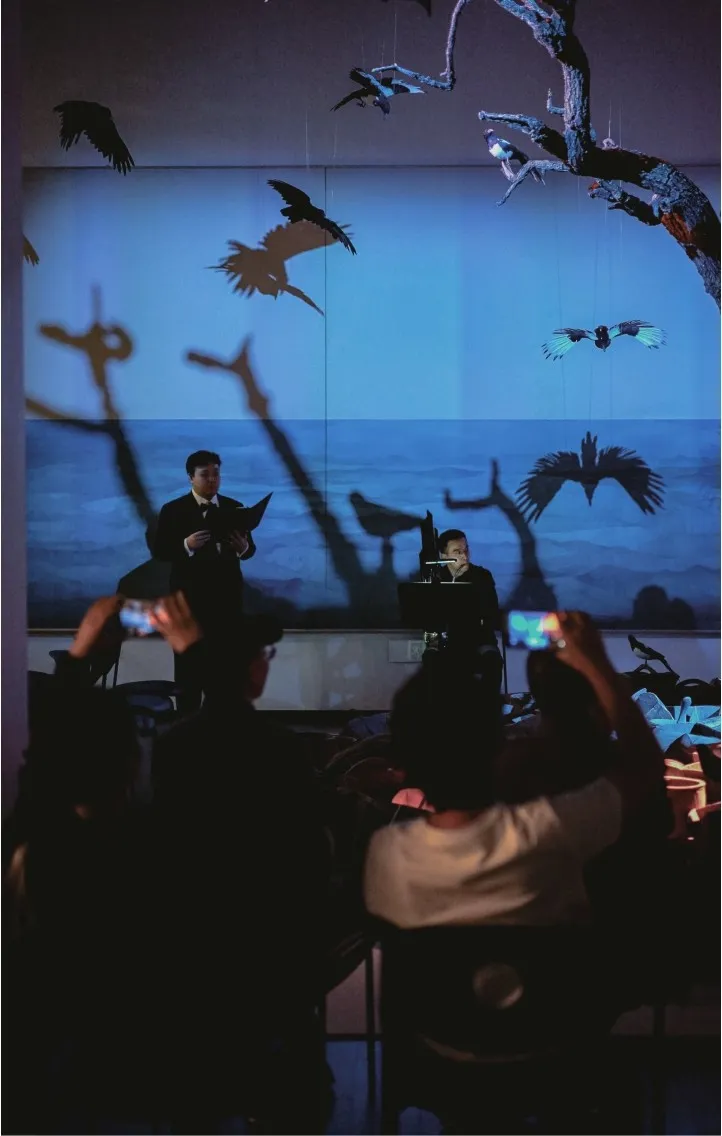

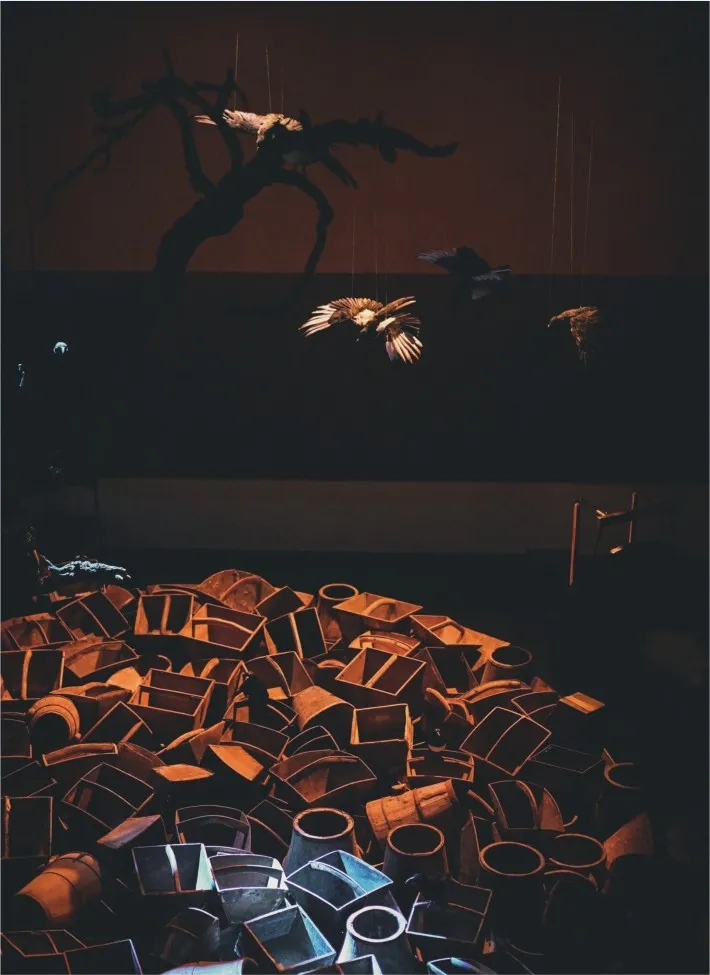

进场后被地上一大片的“斗”所吸引,它们造型各异地摆放在了鲁迅笔下的那颗早已枯去的“枣树”下,上空看似静默的乌鸦,却给人以一种流动的画面感,有的伫立枝头,有的展翅飞过,灯光逐渐暗下,留下几盏冷暖相间的光源投射在装置中央,枣树与乌鸦也随着光影的投射,清晰浮现在墙面挂着的两幅画里。剧场中的演奏者各自落位,笙、琵琶、古筝和打击乐在一声沉闷的持续音中此起彼伏若隐若现。似从远处传来的男低音声线逐渐拉近,打击乐手突然转向另一侧,利用现场道具中的斗敲出一系列干涩又清脆的木质声响,与之前金属般的轰鸣声形成强烈反差。整个空间环境充斥着很多新鲜的声音元素,如利用弓弦在古筝琴弦上来回滑动,手中不停旋转着内嵌滚珠的斗。在沉浸于如此神秘的声响意境中之时,观众又被近似风一般的人声吸引,低吟变成悄声,发出悠长的“Shi—Ha—”,在一段深沉的吟唱之后旋律声线逐渐淡去,此后轻盈的铃声响起,笙还在留恋般地停留,正在意犹未尽之时,几位演奏者陆续离开位置,慢步走向四个不同的剧场空间。

上半场:《野草》与四部人生

其一:戏剧场下崎岖的个人悲苦

古筝乐者带领着她的观众来到戏剧场,跟随人群寻位坐下,静待上半场的开启。随后,那声沉闷厚重的低音像穿透云层一般再次呈现,一声刺耳尖锐的下行旋律打破一切,古筝与大提琴的两次泛音对话似乎在这一场景下营造了一种暗藏危机的温润与祥和。长笛两次打断之后,女高音首次进入,开始了绵长的抒情唱段,鲁迅的经典诗句既似映入眼帘,又似有意躲闪,甚至带有些许哀叹与拟声语气在其中。这些听来虚无缥缈的人声“泛音”,其实是对每个语字的撕裂与分解,从旋律与歌词文本的契合程度可以看出,这部作品中对白话文的语音声线高度还原。作品刚开始之处,例如“沉默”的声调与说话语调几乎相似,不同的是语调被再一次拉长,“时候”中的“时”被进一步分解为“Si—Shi—”,此时的声带并不跟随振动,仅通过气流从口腔中的运送而发出微弱的声响。念与唱在此时没有了隔阂与界限,无论是乐器间的对话,还是对歌词语字的拆解,甚至是演唱形式上的摇摆,都体现出一种潜在的对立,回头再来看鲁迅的文字就应该明了字里行间本就充斥着强烈的矛盾、彷徨与无助。女高音孟越的演绎令人动容,无论是演唱中对念唱技巧的细微处理,还是声情并茂的自如表现,既不失风骨又尽显柔美,尤其是那声压抑且亟须释放的“杀”被喊出来的那一刻,不禁让人回忆起鲁迅笔下那位为养育孩子不惜出卖自己,却在年老之际被儿女唾弃的老母亲愤恨人性悲凉、含泪大笑的场景。

其二:穿透交流中心的愤世情怀

序曲结束之后,琵琶乐者会带领一行人来到交流中心。这里是一个方正的空间剧场,正中央的长桌上摆放着形制各异的斗,顶上的灯光洒下有种误入历史文物展馆的错觉,长桌的前后两端分别是两组不同的乐器组合,男高音、小提琴与琵琶为一端,打击乐与长号处另一端,就像立于一个长方形容器的两端,声响震动会传导到中间地带交汇碰撞。果不其然,深沉的打击乐伴随小提琴的颤动循声而起,冲击波瞬间传入双耳,徐伟钦的高歌桀骜不驯又不失深邃。特别值得注意的是,其对重音语字的加强别有意蕴,同样是“当我沉默的时候,我觉得充实”这段歌词,在语音咬字中原本就有所强调的音头并未做特别处理,却意外地在看似不那么重要的字眼(如“的”“实”等)中,利用重音以及上旋的音调加以突出。与上次的剧场聆听感受完全不同,伴随着好似大乐队般的音响效果,饱含情感的歌唱传递着年轻一代豪情壮志的愤世感言,着实令人振奋。

其三:麦田音乐厅里的虚无

男低音带着一行人来到了一片金黄的麦田草垛中,整个剧场虽然不大却因铺满的麦穗而显得明亮宽敞,手风琴、长号、木琴以及大提琴已就位在此处等待聆听者的到来。入座后定睛发现了熟悉的声响,原来打击乐手也双手扶斗旋转,只是这次斗中的小球不再像序曲中那样清脆小巧,听来更像是有点笨重的木质球体与斗在旋转间碰撞出并不是很丝滑的白噪声,这声音听来极为舒适,似风声又似雨声,不知为何甚是减压。此时留意到了长号乐手,他通过在长号吹口不同位置上的轻吹发出了几声微弱的声响,这看似“多余”的动作,实际会令人自然联想到田间风声,当然这也仅仅是个人的听感直觉而已。熟悉又陌生的持续低音又一次逐渐走近,不同的是手风琴将这种不和谐之感直接通过其特别的音质与和声织体呈现出来,男低音杨熠深沉内敛的演唱体现了其对气息以及情感张力的深度把控,整体所呈现的高饱和度音响层次以及繁复的旋律配比,为整个剧场增添了强烈的悲壮感。

其四:环形剧场中文坛笔墨的叹观

这一次我跟随吹笙的乐手来到了一个梦幻般意境的剧场空间,舞台上交错规律地垂落着一些大小不一的巨型毛笔,投影幕布上闪现着窗外的暴风雨夜。随着颤动的弦乐与笙进入,剧场的沉静瞬间被打破。此时女声刚刚出现却又戛然而止,女中音刘倪汝的演唱与前三场情绪截然不同,不知是否有意为之,每个字的发音被经过强调与加工,悲愤、凄苦与沉郁的情感不再,反倒夹杂着不懈、哀叹与讥笑,念与唱之间音色处理的反差较大,也为演绎带来了一定的挑战。这一场中乐器声线是极其统一的,制造出一种焦躁不和谐之感,让人坐立不安。我们知道《野草》中有鲁迅的无奈与嘲讽,但值得思考的是这些情绪真正的经受者是谁?他们是鲁迅笔下有着苦相人生的小人物,当然与此同时也已明了“他人即自我”的真正含义。

下半场:百感交集的思想熔炉

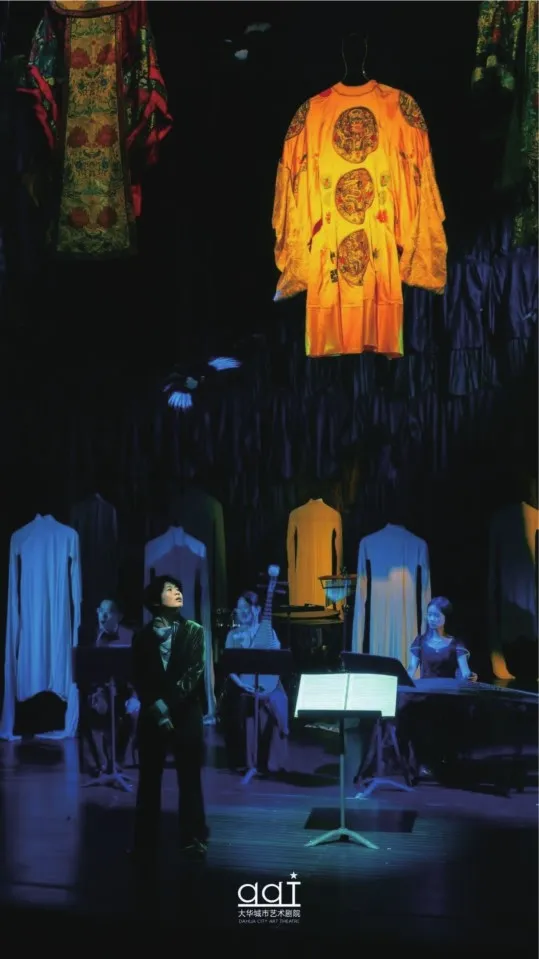

四个不同剧场空间演出完毕之后,观众会跟随乐者再次离开,走向最终的歌剧院。进入会场,瞬间就被整个空间上方吊挂的层层官服所吸引——从青衣到官宦再到皇服,密集叠置,给人以一种怪诞且压抑之感,与此同时人声与器乐同奏的主旋律回荡在整个空间。值得注意的是,乐队分离在歌剧院不同方位,除了舞台上的乐队组合,手风琴位于观众席中间,弦乐组在观众席后方,铜管乐器分列于左右两边的二层楼上。而观众席的中间方位将会是最佳聆赏位置,可以听到从四面八方传来的音乐,这是一种立体且生动的聆听体验。

在贾国平先生的采访中,他也提及了在音响组合上有意识的比例调和,这是一项复杂且庞大的工程,所以在上演之际才能够让观众听到如此真实与沉浸化的音响效果。这一场可以说是四个上半场空间的凝聚,就像是四个平行时空在此处超越了时间与空间的限制,达到了整体合一,分剧场中的那些不同情绪在此刻就像蒙太奇般纷繁复杂地环绕呈现在剧场当中。指挥崔媛媛以真实自然的姿态表达,将四个不同场域的音响凝结于此,每一个手势都流露着其间的情感内核,没有一丝夸张与过度表现,尤其在环绕式的乐队组合环境中,对于细节与整体情绪的把控张弛有度,展现了其高超的能力与经验。此时,脑海里出现的那些迷雾般的疑问,在下半场他们交错延展之际逐渐消散——四种声音组合的交汇,形成了鲁迅《野草》中所提及的人间百态,或许无法从这部作品的文字中直接了解情节,但却能够透过这些字眼,感受到那些故事背后带来的诗意与情感。

《野草》这一作品的三段式剧场设计,像极了一段完整的生命历程,从生命的起点出发(序曲),分化至各自的命运轨迹(上半场),并在不同的历程中逐渐走向终点(下半场),“生”“活”与“死”的线性循环也给予了我们更多的启示。

鲁迅笔下诗意的歌唱

贾国平先生对《野草》这部作品的熟悉和钟情程度,远比我们想象的要更为久远和深刻。采访中,他也透露其《颓败线的颤动》、《碎影》及《冰与火的幻象》都多少融入了鲁迅《野草》的诸多蕴意内涵。但他也特地强调了另外一个事实:《碎影》中有属于鲁迅文字中最美好的部分,《野草》却并非如此。即便在之前的作品中多少有所呈现,《野草》这部作品本身也并未刻意将过去的元素放置于全新的作品当中,因为贾国平先生认为“它是一种彻底的原创”。

那么,在这样一部完全原创却并没有展现逻辑叙事的歌剧作品当中,所要呈现的到底是什么?从文本层面来看,《野草》本身是鲁迅在特定时代的特别之作,散文诗集中充斥着虚拟与现实的场景,这其中所呈现出的千姿百态,既是鲁迅个体自我的挣扎,又是社会现实的映照;既是写实的又是众多场景的进一步联想。如若用一段文字、一个故事就能够讲述整部诗集所要体现的深层意涵,明显无法让人信服。唯有进一步将文本原有的表达意象,与音乐甚至视觉进行连接,从而激发听众的回忆、争鸣与顿悟,让听众领略其中那些令人振奋、引起共鸣的情感瞬间。

贾国平先生的《野草》,其音乐选段造成了一种不言自明的特质,即使没有看到全貌也能从一定程度上理解作品中想要表达的思想,当然就算不了解鲁迅的文字,同样也能够通过音乐的转述让听众感受其中包含的意境与情感。就像他所说的:“从语言层面上来说,其实是没有按照过去歌剧脚本的样式来写,不是介绍也不是要交代什么,而是直接表达,唱词出来与音乐是一体的,我要黑暗就是黑暗,我要希望就是希望,所以音乐在这里不是独立的,他的呈现都要依附于文字的表达内涵,音乐跟随鲁迅的文字走。”鲁迅的杂文本身就是双重主体,其中的矛盾纠葛尽显人性张力,绝望与希望在这样的时代中并存——爱与痛苦、光明与黑暗、苟且与反抗,众多的人间杂感透过作品淋漓尽致地展现出来。如何利用音乐来言说这样的不同主体视角的话语语境,如何不加任意美化和目的性地呈现原作精神,则成为一个极为艰巨的挑战任务。贾国平先生认为:“这种物理的呈现所造成的感受只是一部分,其实更多的还是希望通过艺术表达达到一种目的:让每个人再度思考鲁迅的心灵独语。”

鲁迅通过象征主义手法将外界与内心之间的不可调和及苦闷体现出来,而贾国平先生更是透过了自我对于《野草》的理解,将其中带有鲁迅情绪标志的特征性语言加以提炼,既作为主体,又作为文中的各路过客,将过去时代与现代社会进行强有力的连接与拉扯,形成超越时空的共响。《野草》这部作品本来在鲁迅的作品当中就略显特别,可以说以此为题材的创作也是自成一体,很难将其置于任意一种传统理念的歌剧作品中来进行比较与评判。“歌剧《野草》在形式上是创新的,且它在可承载的内容上是有所突破的。我们一直在用过去的概念创作歌剧,而这部歌剧《野草》和以前的歌剧还有关系吗?如果这叫歌剧的话,歌剧的概念又是什么?”从杂文走向歌剧,这个过程所面临的挑战,不仅仅在音乐创作上,还在形式内容的表现方面。贾国平先生认为,未来的创新不应仅在过去概念的基础上进行重述,因为当代歌剧的创作对于作曲家来说,那应该是找寻自我定义的过程。如何用全新的创作手法表达一部艺术作品,如何利用历史文学题材进行当代歌剧的创新,都是值得艺术家与创作者们共同探索的话题。

结 语

在歌剧《野草》中需要重新定义“无声”与“有声”,碎片化的诗句在此刻凝结,生死、黑暗与反抗难以言说,内含的隐喻通过音乐语言缓缓道出,丰富的体感、情绪与意象就如同感官综合征患者的躯体症状一般放大了每一处感受世界与生命意义的触点。鲁迅的《野草》到底是不朽之作还是至暗时刻的虚空之作,我们暂且按下不表。就贾国平先生的这部作品来看,文字中具有觉醒意味和情感色彩的词段被剥离出来,揉进了音响洪流当中,透过一系列的象征与暗喻试图展开生与死的终极命题。当然,如何能深化鲁迅在文字中所体现的自主意识,这或许需要从作曲家理解作品的视角去进行更深层次的挖掘与解读。从此次的多重剧场聆听中能够感受到,贾国平先生对于鲁迅诗歌的现代性表达,诗歌本身就是一种特别的语言艺术。从诗中所能提取的并不是自成体系的情节背景,而是传达给听众的经验与印象,穿透语言文字从而形成一股深入人心的力量。歌剧《野草》正是借助了音乐本身来表达鲁迅在诗歌中传递的特定诗意情感。

艺术可以成就经典,亦可以打破历史的禁锢,就如同站在时空之门的边缘,回望过去与当下,此时彼时尽收眼底。“枣树”无须言语,“希望”如此缥缈,“野草”是你,是我,是众生。抛弃陈腐的过去,伴随生命的无意义,顽强地屹立在荒凉之中肆意呐喊,“去罢,野草!”