探索灵魂的深度

2025-01-31程梦雷霍佳

提及德语音乐剧,中国观众首先想到的可能是米歇尔·昆策和西尔维斯特·里维共同创作的《伊丽莎白》(Elisabeth)。2024年,德语音乐剧《伊丽莎白》与《蝴蝶梦》(Rebecca)先后在上海文化广场以音乐会版本成功演出,另一部德语音乐剧《路德维希二世:国王归来》(Ludwig II)也于2024年12月12日至15日迎来中国首秀,以原版卡司和史无前例的65人大型乐队编制惊艳亮相,标志着上海文化广场在深耕德奥音乐剧领域十年后迎来了又一重要里程碑。

故事背景与艺术魅力

《伊丽莎白》基于奥地利王后的传记《伊丽莎白:一位不情愿的王后》改编,通过残酷的方式重述童话,真实展现了王后的生平。昆策在研读该传记的过程中洞察到王后深受抑郁症之苦,并且在诗歌中流露出对死亡的向往。他决定通过描绘王后与死神之间的情感纠葛来展现这种复杂情绪。在他看来,王后与死神之间那种微妙而复杂的关系,也隐喻了19世纪下半叶哈布斯堡家族那动荡不安、“与死神共舞”的宿命。《蝴蝶梦》改编自英国维多利亚时期作家达夫妮·杜穆里埃的同名哥特小说,书中随处可见庄园前女主人丽贝卡所留下的神秘阴影。昆策与里维改编的音乐剧版本赋予了“我”这一角色更多戏份,让“我”从起初的胆怯谨慎,最终成长为一位独立自主的女性,深刻展现了昆策作品中常见的“自我发现”主题。《路德维希二世》讲述了巴伐利亚国王路德维希二世的一生。路德维希二世是瓦格纳的忠实崇拜者,他15岁在巴伐利亚国家剧院首次观看《罗恩格林》,深受瓦格纳歌剧影响,推崇和平与艺术,修建了新天鹅堡。但他的一系列行为激化了反对派的不满,最终被判定为“精神分裂”遭到软禁并与医生一起神秘死亡。

《伊丽莎白》与《蝴蝶梦》的剧情起伏强烈,引人入胜。主角内心的挣扎通过剧中的其他角色加以体现。《伊丽莎白》中王后伊丽莎白的内心通过死神、女精神病患者甚至鲁道夫皇太子来显现。死神被塑造为一位年轻英俊的男子,其魅力与王后所崇拜的诗人海涅不相上下,令人着迷又带有一丝阴暗色彩,无疑是对王后内心抑郁情绪的一种折射。王后在竭力抗拒死亡诱惑的同时,也在不懈地探寻生命的意义。《蝴蝶梦》中“我”的个性发展则通过丽贝卡和丹弗斯夫人体现,随着剧情的推进,“我”变得越发自信和独立,与丽贝卡的形象在某种程度上产生共鸣。丽贝卡和丹弗斯夫人也象征着“我”被男性主导的社会压抑的一面。“我”只有抛弃了原来的天使形象,变得像曾经的丽贝卡那样独立自信,才能维护丈夫。《路德维希二世》的剧情较为写意,国王的内心通过茜茜公主与幼年的自己得以呈现。表亲茜茜公主不仅是他的爱慕对象,也是他求而不得的艺术与自由的化身。而幼年路德维希一直在叩问他的内心:“我的天鹅在哪儿,我的城堡在哪儿?一顶皇冠并不能造就国王!但我必须变得强大。如果长大意味着将儿时的梦想踩在脚下,又有什么意义?”尽管经历了爱情受挫、弟弟发疯等一系列痛苦,国王依然坚守自己的信念,带领大家重拾信心,决意“建造一座梦幻城堡,从灰烬中拔地而起,毗邻天堂”。幼年路德维希替代了2005年版本中神秘缥缈的天使形象,这种设计与德语音乐剧《莫扎特!》相似,深入角色内心,使人物更加立体、饱满。

每部作品都蕴含着表面冲突与深层冲突。《伊丽莎白》中王后与维也纳宫廷格格不入,不仅出于个人性格原因,更是自由主义与君主制政治博弈的缩影。死神这一角色除了外化人物内心的意义之外,也暗示世界格局的发展。现实中“一战”后奥匈帝国分裂,哈布斯堡王朝逐渐崩溃。《蝴蝶梦》表面上看是“我”与丈夫对丽贝卡幽灵和阴森恐怖的丹弗斯夫人的抗争,实则与19世纪文学中女性主义思想的崛起有所关联。丹弗斯夫人对丽贝卡的崇拜代表了对男权社会的抗争,她通过神化丽贝卡来延续这份精神。音乐会版《蝴蝶梦》中,丹弗斯夫人用丽贝卡的梳子为“我”梳头,强化了“我”与丽贝卡的联系,表明她期待“我”成为丽贝卡反抗精神的延续。《路德维希二世》中国王与大臣之间有关艺术与现实的冲突,呼应了作家茨维格在《昨日之世界》中描述的奥匈帝国昔日荣光和崩溃的预兆。路德维希二世是一个理想主义者,他追求艺术、渴望和平,但他身处乱世之中,显得力不从心。

三部音乐剧通过艺术的升华和浪漫化处理,将原本压抑、惊悚或悲伤的故事转化为具有深刻艺术魅力的作品。《伊丽莎白》通过加入“死神”这一俊美形象的角色,不仅展现了茜茜公主与抑郁症的抗争,还赋予了她一种向死而生的精神。这种处理方式让观众感受到了艺术的浪漫与希望。《蝴蝶梦》原著是一个具有哥特色彩的故事,而音乐剧通过浪漫化的手法,弱化了小说的惊悚与黑暗元素,强调了女性角色的成长,并且赋予了男女主人公美好的结局。《路德维希二世》则通过黑衣人和枪声保留了国王死亡的神秘色彩。未曾露面的黑衣人既是刺客,也象征着死神。同时该剧以国王去世后众人铭记他的艺术梦想为结尾,升华了他的个人悲剧。

舞台设计与象征意义

《伊丽莎白》的舞台巧妙地将写实与写意融为一体,门框象征着维也纳宫廷规则的束缚,也可当作是镜子的寓意,暗示角色的内心世界,又可化身为秋千架和肖像的相框。舞台背景沿用了美泉宫表演的模式,舞台背景屏幕展示的黑白照片源于皇帝一家当年的真实照片,而头戴王冠的骷髅和火红色的革命图景则预示了君主制的末路,颇具历史感。

《蝴蝶梦》舞台背景上的“R”字投影象征着无处不在的丽贝卡的幽灵,营造出神秘而紧张的氛围。同时舞台前沿台阶的多功能应用,展现了剧组的设计巧妙与用心。这些台阶可以瞬间转化为餐桌、床铺乃至阳台,为剧情的展开提供了丰富的空间背景,极大地增强了故事的代入感。

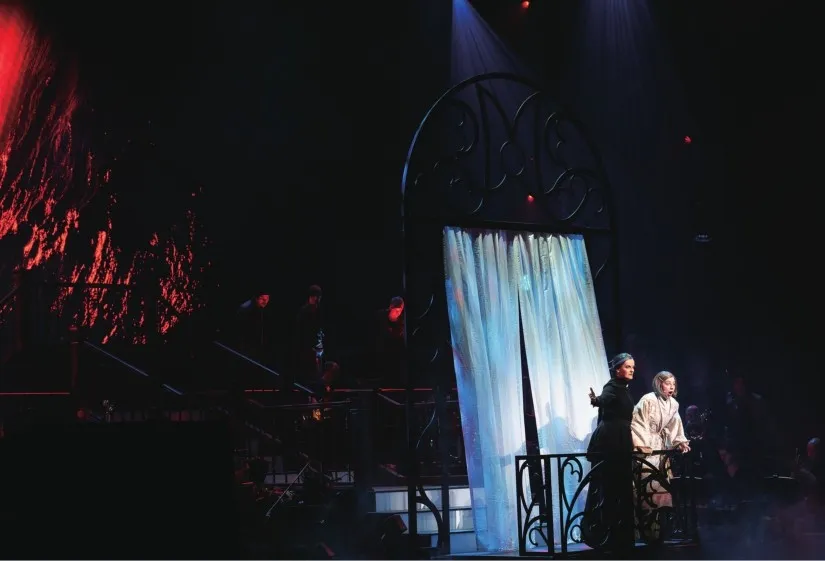

相比之下,《路德维希二世》的舞台极为简约,背景投影以风景和人像为主,保留了象征国王痛苦和爱情的红色幕布。2005年音乐剧版本的舞台还有一座呼应瓦格纳歌剧《罗恩格林》的巨型天鹅模型,以及展现战争残酷本质的骷髅大战的震撼场景。此次音乐会版本演出删除了天鹅模型,削弱了国王与天鹅骑士之间的联系,不过观众仍然可以从茜茜公主称呼国王“我的罗恩格林”中看到些许端倪。歌剧《罗恩格林》中救赎者从天而降,拯救人民和世界。这种救赎的概念与路德维希二世追求艺术、渴望获得灵魂升华的心态相呼应。然而路德维希二世的理想主义在现实面前显得苍白无力。舞台背景上的新天鹅堡象征着国王的艺术追求和心灵避风港。

音乐风格与表演诠释

现场乐队的演奏进一步烘托了剧情。《伊丽莎白》中的王室婚礼一幕,管风琴的庄严主题与暗绿色微光的教堂背景相结合,营造出阴森缥缈的感觉,预示王后婚后生活的不幸。《蝴蝶梦》中《伴我度过漫长黑夜》一曲通过弦乐烘托出紧张气氛,增强了戏剧性,也表现了男女主人公情感的发展。《路德维希二世》的现场乐队在国王加冕之时奏起庄严而优雅的乐曲,让人想起了《罗恩格林》中天鹅骑士降临的场景,彰显出歌剧的韵味。这部剧的音乐风格也偏向轻歌剧,并融入了瓦格纳歌剧中的音乐动机,展现了国王对艺术的深深眷恋。这种风格差异使得《路德维希二世》的音乐在三部作品中独具特色。

主导动机如同音乐的灵魂贯穿全剧,引领观众深入每一个角色的内心世界。《伊丽莎白》的初版导演哈利·库菲特(Harry Kufter)具有歌剧执导背景,将瓦格纳歌剧的主导动机手法巧妙融入创作中。剧中王后的“自由”主题通过歌曲《我只属于我自己》得到了生动的体现。这首歌首次出现于王后性格转变的关键节点,也勾勒出王后独立精神的发展旅程。《蝴蝶梦》中召唤丽贝卡的音乐旋律多次重复,通过转调与变换重复,加深了观众对这段旋律的印象,保证了其连续性与丰富性,暗示女性的反抗精神。在《路德维希二世》中,“冷星”的旋律代表了国王对艺术的执着追求。

群演的合唱也较为突出。《伊丽莎白》中群演的合唱勾勒出哈布斯堡王朝日益衰落的场景。如《牛奶》一曲中众人的合唱汇聚为激昂的呼唤,充满了对现实的叩问与质疑,仿佛一把锐利的手术刀,无情撕开了贵族优雅生活背后虚伪的面纱,暴露出黑暗与不公,吹响了革命的号角。《蝴蝶梦》中仆人的几次合唱则体现了对女主人从不屑一顾到产生敬畏的态度转变,侧面反映了女主人的个性成长。而在《路德维希二世》中,大臣对爱好艺术的国王的抨击,以及国王去世后众人对他的怀念也通过合唱得到了生动的展现。

《伊丽莎白》和《蝴蝶梦》的演员班底基本相同。在《伊丽莎白》中饰演王后伊丽莎白的安妮米可·凡·丹(Annemieke van Dam)和饰演死神的马克·赛博特(Mark Seibert)分别出演《蝴蝶梦》中的丹弗斯夫人和德温特先生。马克演绎死神这一角色已经游刃有余,相比2014年的演出更具戏剧张力。他在《蝴蝶梦》中完美演绎了具有良好教养、内心压抑的德温特先生,温和的歌声中带着一丝压抑情绪,略有阴郁伤感的气质。饰演“我”的安东尼娅·卡林诺斯基(Antonia Kalinowski)在德国顶尖艺术院校之一的富克旺根艺术大学(Folkwang University of the Arts)音乐剧专业学习,与《伊丽莎白》中另一位“死神”的扮演者卢卡斯·迈尔(Lukas Mayer)是校友。她的声音清亮悦耳,在与马克合唱时清晰可辨,在“我”觉醒后与丹弗斯夫人对抗时也气场十足。丹弗斯夫人的另一位扮演者贝蒂娜·博格丹妮(Bettina Bogdany )的高音极具感染力,声音层层推进,震撼人心。

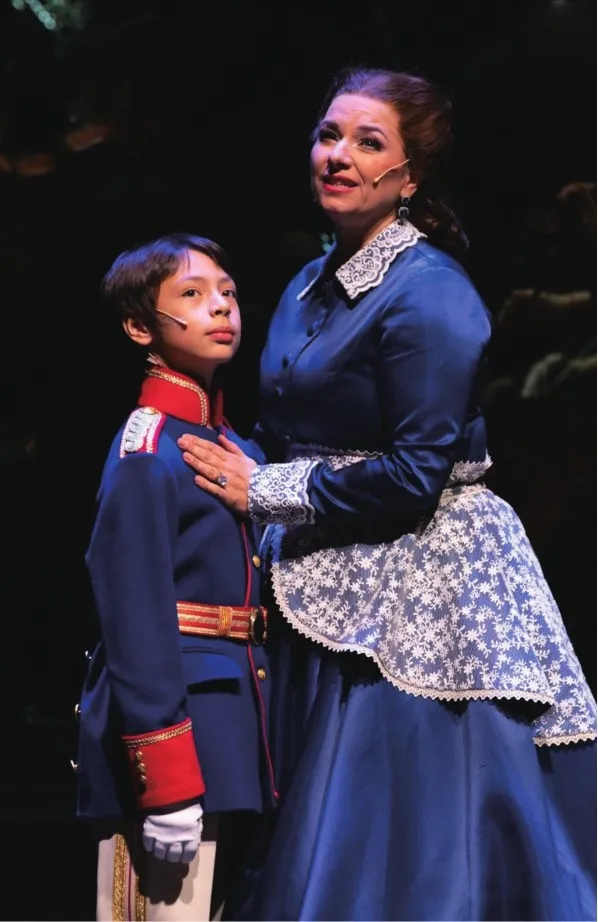

此次《路德维希二世》上海音乐会版本的演员多为原版卡司,包括初代国王颜·阿曼(Jan Ammann)、首轮“茜茜公主”扮演者芭芭拉·奥伯迈尔(Barbara Obermeier)、“影子人”扮演者马丁·马克特(Martin Markert)。马丁也曾在2014年《伊丽莎白》的上海演出中扮演死神。同时他也是《路德维希二世》的艺术总监和联合导演。颜·阿曼曾经饰演过《蝴蝶梦》中的德温特先生,他本人受过专业的古典声乐训练,在演唱方面达到了极高的水平,声音庄重神圣,引领观众进入了一个充满人性光辉与艺术奥秘共鸣的境界。在表演方面,他细腻刻画了国王情绪的变化,比如被迫加入普鲁士对法战争时,从轻蔑嘲笑到深深自责再到冷笑讽刺,凸显了角色的立体感。芭芭拉的《无刺玫瑰》唱段具有歌剧咏叹调的美感,她展现了极高的艺术水准,稳定而温暖的音色赢得了热烈掌声。她诠释的王后比《伊丽莎白》中的角色更为成熟世故,更能理解君主的世俗义务。

德语音乐剧以其独特的艺术魅力和深刻的内涵,引领观众探索灵魂的深度。每部作品都蕴含着丰富的情感与深刻的哲理,不仅展示了角色的内心和命运轨迹,也引发了观众对个人与历史、艺术与现实等问题的思考。

(作者单位:程梦雷,上海外国语大学英语专业硕士;霍佳,上海理工大学讲师)