二次创作类短视频合理使用认定标准探究

2025-01-31赵玥玮

[摘要]近年来,二次创作类短视频蓬勃兴起,相关的版权问题也逐渐凸显,并日益成为社会各界关注的焦点。文章基于中国裁判文书网31份裁判文书,深入分析二次创作类短视频合理使用的司法实践现状,发现存在“争议焦点较为集中,认定标准不一”“以一审裁判为主,原告胜诉率较高”等问题,并进一步结合立法现状分析二次创作类短视频合理使用的认定困境,提出二次创作类短视频合理使用认定标准建议,为司法实践提供参考,以更好地保护影视作品的信息网络传播权,促进短视频产业的健康发展。

[关键词]合理使用;二次创作;短视频;认定标准

随着信息技术的飞速发展,在以互联网为媒介的开放式创新环境下,受众接触、复制和使用作品的方式越来越多元化,短视频凭借其独特的魅力,迅速进入广大受众视野。因受众面广、制作成本较低,短视频一经发布,便迅速获得高流量,吸引大量受众观看、点赞和分享,进而为创作者带来丰厚的收益。然而,关于短视频的版权问题不断涌现,尤其以原作品为基础进行创作的二次创作类短视频越来越多,与其相关的著作权侵权案件也日益递增。在这些相关案件中,权利人通常以侵权人侵犯其作品的信息网络传播权来提起诉讼,而侵权人通常以其行为属于合理使用来进行抗辩。

一直以来,我国著作权法对合理使用的判断标准采取以“三步检验标准”为主的封闭式列举模式。《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》将“作品使用行为的性质和目的、被使用作品的性质、被使用部分的数量和质量、使用对作品潜在市场或价值的影响等因素”作为判定某一行为是否为合理使用的参考因素,并由该“四要素分析法”延伸出“转换性使用”标准。至此,我国著作权相关法律法规关于合理使用的判断标准包括法定情形、“三步检验标准”“四要素分析法”以及“转换性使用”等。这在一定程度上导致司法实践对合理使用的裁判标准出现“同案不同判”的情形,不利于提升司法公信力和有效落实与发展产权制度。因此,文章立足近两年相关的司法裁判案例,分析二次创作类短视频合理使用的司法实践现状和认定困境,并提出建议,为司法实践提供参考。

一、二次创作类短视频合理使用的司法实践现状

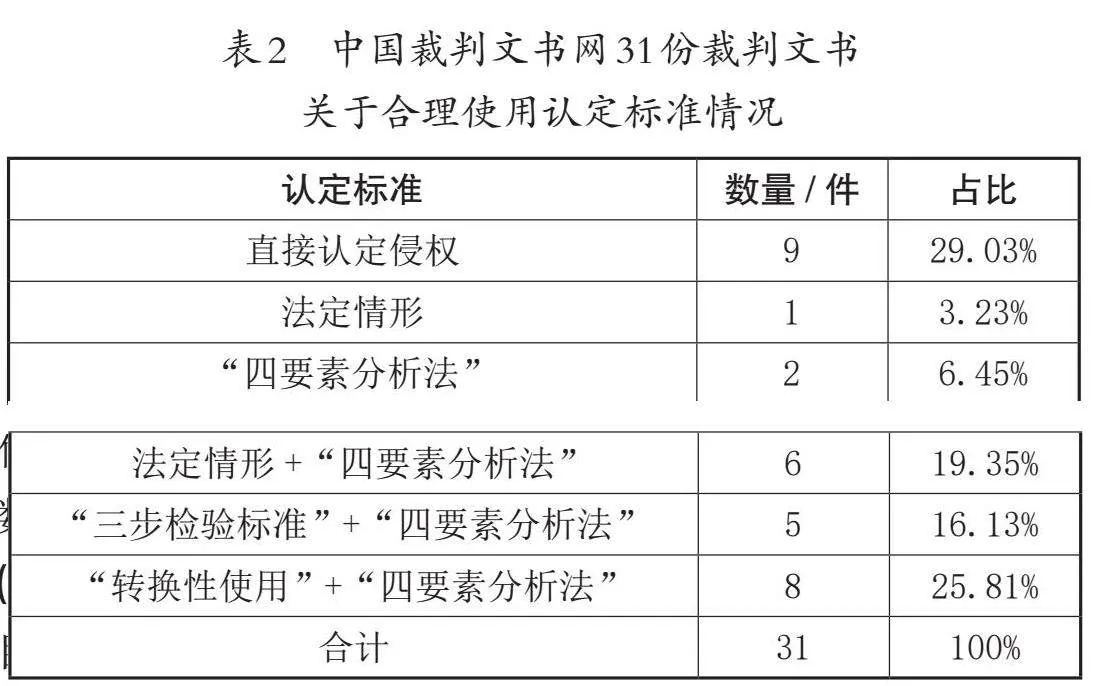

文章搜索中国裁判文书网,选定“民事案件”,以“信息网络传播权”“二次创作”以及“短视频”为关键词进行裁判文书检索,截至2024年9月25日,共检索得到31份有效裁判文书,时间跨度为2020年—2023年,其中有一审裁判文书21份,二审裁判文书10份,如表1所示。笔者对这些有效裁判文书进行细致分析,发现关于二次创作类短视频合理使用的案件数量随时间发展呈现增长趋势。值得注意的是,以2021年6月1日我国著作权法第三次修正实施为时间节点,修正实施前,有一审裁判文书3件,二审裁判文书1件;修正实施后,有一审裁判文书18件,二审裁判文书9件,二审裁判中关于二次创作类短视频合理使用案件的比重明显提升。

基于检索到的裁判文书,结合各级法院对二次创作类短视频合理使用案件梳理的争议焦点、认定依据以及裁判结果,笔者归纳总结二次创作类短视频合理使用的司法实践现状主要如下。

(一)争议焦点较为集中,认定标准不一

综合审视现有的相关案件,笔者发现,创作者的剪辑、内容搬运等短视频编辑活动,并非孤立偶发的行为,而呈现一种具有规律性和重复性的操作模式。这在一定程度上导致相关案件的高度类型化以及争议焦点的显著同质化。一方面,由二次创作类短视频引发的侵权纠纷层出不穷,形成大量的相关案件;另一方面,这些案件在诉讼主体、事实基础以及争议核心等方面,呈现相似性。也就是说,同一原告可能就不同作品向同一被告提起诉讼,或就同一作品向不同被告发起诉讼,甚至就不同作品向不同被告提起多重诉讼。

具体而言,这些侵权纠纷案件的争论主要聚焦于两大核心点:一是被告的行为是否构成侵权,其复制与使用行为能否依据合理使用进行正当化以及能否根据我国著作权相关法律法规进行合法认定[1];二是若侵权行为成立,侵权人应如何具体承担相关责任,损害赔偿的范围又如何被合理确定。鉴于文章的核心议题聚焦于合理使用的认定标准,因此,笔者将重点讨论被告对涉案作品的复制与使用行为是否构成合理使用。

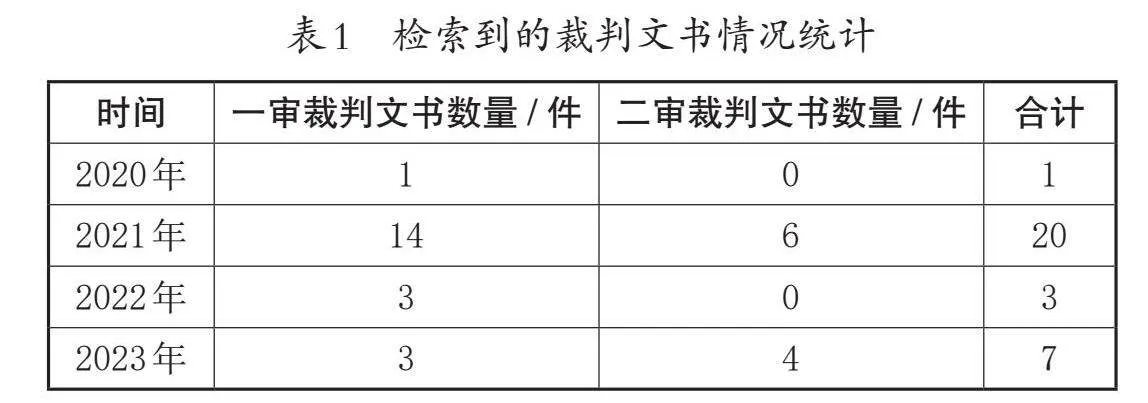

笔者认为,分析合理使用在二次创作类短视频相关司法实践中能否发挥作用,关键在于探究法院在裁判过程中所依据的标准与逻辑。由此,文章基于中国裁判文书网,筛选31份具有代表性的有效裁判文书作为研究样本,系统梳理法院在裁判中对合理使用认定标准的运用情况,具体如表2所示。

表2显示,我国司法实践目前针对二次创作类短视频合理使用的认定标准呈现多样化特征,这在一定程度上与既定法律事实有所差别。其中:法院没有对合理使用做出正面回应,直接认定侵权的案件数量有9件,占比达到29.03%;法院采用法定情形+“四要素分析法”、“三步检验标准”+“四要素分析法”、“转换性使用”+“四要素分析法”的复合标准综合判定的案件数量有19件,占比达到61.29%。

(二)以一审裁判为主,原告胜诉率较高

目前,基于我国著作权法,笔者对31份具有代表性的有效裁判文书按照时间顺序进行梳理,在2021年6月1日前,共有3件相关案件,且均为一审裁判;在2021年6月1日后,共有28件相关案件,其中一审裁判案件共计18件,占比64.29%,二审裁判案件共计10件,占比35.71%。在2021年6月1日前的3件相关案件中,2件为原告胜诉,1件为被告胜诉,原告胜诉率达66.7%。在2021年6月1日后的28件相关案件中,原告胜诉案件数量为18件,原告胜诉率达64.29%;被告胜诉案件数量为10件,被告胜诉率为35.71%。

由此可见,以2021年6月1日为时间节点,在我国著作权法第三次修订实施前后,在相关案件中,原告胜诉率有所下降,但因研究样本数量存在一定的欠缺,结果的参考价值有限。从被告胜诉率和二审案件改判的认定标准来看,当前我国司法实践对二次创作类短视频合理使用的认定标准是保守的。

二、二次创作类短视频合理使用的认定困境

(一)“三步检验标准”和“四要素分析法”有待细化

《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》确立的“三步检验标准”,作为著作权制度界定合理使用的国际通用标准,明确规定合理使用必须限定在特定情形下,且这些使用行为不得妨碍作品的正常利用,也不应损害著作权人的合法权益。我国著作权法吸纳了这一原则,旨在扩展合理使用的边界,以促进作品的社会价值和公共利益的最大化[2]。然而,在司法实践中,“三步检验标准”的三个构成条件凸显高度的原则性和抽象性,在一定程度上缺乏具体明确的操作指南。换言之,司法实践缺少统一明确的判定准则,导致类似案件可能会因法官理解和司法适用的差异而产生不同的判决结果,从而加剧司法的不确定性,对司法的公信力构成挑战。

为了适应开放式创新环境,完善缺乏一般性原则的封闭式列举型立法模式,我国借鉴“四要素分析法”。“四要素分析法”并非直接列出具体的合理使用情形,而为合理使用认定提供一个框架性的思考路径,涵盖作品性质、使用目的、市场影响以及引用适度四个核心要素。这四个核心要素虽然为司法分析提供了方向,但在实际操作中却缺乏明确的量化标准,也未明确各自的权重差异,因此难以被直接套用为具体的判定准则[3]。

同时,“四要素分析法”与“三步检验标准”在某些方面也存在共通之处,这强调个案判断需要综合考虑多种因素。由于不同地域在文化背景、市场环境等方面存在差异,“四要素分析法”在我国司法实践中可能会遇到问题。这要求我国著作权相关法律法规结合我国的实际情况,创造性地发展出更加符合我国国情的著作权合理使用认定方法。此外,由于著作权的复杂性和多样性,任何一种单一的判断方法都难以涵盖所有可能的情形[4]。因此,在著作权合理使用的认定过程中,法官要具备丰富的专业知识和深厚的实践经验,能够灵活运用各种法律原则和方法,对每一个案件进行细致的分析和判断。同时,我国著作权相关法律法规也要不断推动立法理论和实践的创新发展,以更好地适应数字化时代著作权保护的新需求。

(二)合理使用限定条件过于笼统

我国著作权法在明确规定十二种具体情形下的著作权合理使用范围的同时,也设立有相应的限定条件,旨在确保这些使用行为不会侵犯著作权人的合法权益。根据法律规定,任何可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,而使用其作品的行为,应当指明作者姓名或者名称、作品名称,并且同时满足两个条件:一是不得影响该作品的正常使用;二是不得不合理地损害著作权人的合法权益。

然而,在实际操作中,相关界定并不够明确,这导致司法实践对合理使用判定存在一定的困难。特别是在二次创作类短视频合理使用的认定中,由于限定条件的模糊性,且法官在审判过程中依赖自身的主观判断和自由裁量来解读和适用这些限定条件,从而加大司法裁判的复杂性和难度,可能导致类似案件在不同法院或不同法官之间出现不同的判决结果,影响法律的统一性和权威性。

(三)“适当引用”存在分歧

我国著作权法第二十四条第一款第二项明确规定,“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”作为合理使用的十二种法定情形之一。这一条款在二次创作类短视频中具有一定的适用性和关联性,因此,当涉及二次创作类短视频的合理使用争议时,侵权人常会引用这一条款来辩护,主张自身行为的合理性。

尽管这一条款在二次创作类短视频中具有一定的适用性,但司法实践在具体适用过程中仍面临诸多分歧和挑战。第一,关于“介绍、评论或说明目的”的认定,即引用的作品是否真正用于介绍、评论某一作品或者说明某一问题,司法实践对此存在不同的理解和解释。一些侵权人可能将引用行为视为简单的复制粘贴,而并非出于真正的介绍、评论或说明目的,这就涉及对侵权人主观意图的判断和认定[5]。第二,关于“适当引用”的认定,即引用的程度和内容是否适当,也存在一定的争议。法官对“适当引用”需要综合考虑引用的数量、比例、重要性、对原作品的影响等多个因素。在司法实践中,由于缺乏具体的量化标准,法官在判断“适当引用”时往往依赖自身的主观判断和自由裁量,这导致类似案件在不同法院或不同法官之间可能出现不同的判决结果。

三、二次创作类短视频合理使用认定标准建议

(一)明确原则性司法认定标准

由样本统计数据可知,在当前的司法实践中,关于合理使用的司法认定标准呈现一种纷繁复杂的情况。这主要源自司法实践采取多样化的判断方法。部分司法实践严格遵循法定的“三步检验标准”,通过对作品的使用目的、性质、数量以及对原作品市场的影响等因素进行逐一分析,以判定是否构成合理使用。部分司法实践则在“三步检验标准”的基础上,引入“四要素分析法”,通过增加考量维度来丰富和细化裁判的说理过程。还有一些司法实践以“四要素分析法”替代“三步检验标准”,并将“四要素分析法”作为主要的判断依据。这种标准不一的司法实践,不仅导致法律适用的不一致性,也加大司法裁判的不确定性,对当事人而言,更可能引发不必要的法律争议和误解[6]。因此,笔者认为,为了维护法律的统一性和权威性,应当明确并统一二次创作类短视频合理使用的司法认定标准。

“三步检验标准”和“四要素分析法”作为主流认定方法,为合理使用提供了原则性的指导。然而,需要强调的是,这并不是对合理使用具体情形的无限制扩张,相反,它们实际上构成一种对合理使用的合理限制,确保在尊重和保护原创作品的同时,鼓励文化和知识的传播与创新。为了更有效地解决这一难题,司法实践要通过司法解释等立法方式明确合理使用的认定路径。在判断二次创作类短视频对原作品的使用是否构成合理使用时,司法实践要对照我国著作权法列出的具体情形进行审查,若待审查的使用行为不属于这些具体情形,则进一步考虑其是否符合“三步检验标准”和“四要素分析法”等原则性认定标准[7]。可以说,这些原则性标准实质上是对具体情形的补充,遵循法学基础理论中的“穷尽规则方能适用原则”。具体来说,司法实践需要明确“三步检验标准”和“四要素分析法”的具体认定规则,并为每一个认定步骤提供量化的操作办法,特别是对市场要素和适度引用要素这两个相对模糊且重要的认定要素,更应该进行量化分析,以提高认定的准确性和公正性。

(二)完善合理使用限定条件相关解释

在“三步检验标准”的框架下,司法实践进入判定的第二步,关键在于评估特定使用行为是否对原作品的正常使用构成影响。对正常使用这一概念的理解,笔者支持这样的观点:在合理使用的范畴内,任何对作品的使用都不应妨碍到权利人对其作品享有的具有经济效益或潜在经济效益的著作权使用权利[8]。这些权利包括但不限于复制、发行、演绎等,均应当完全归属于权利人所有,但如果二次创作类短视频部分使用原作品且表达意思不同则不应被视为影响原作品的正常使用。

在这一逻辑下,判断使用行为是否合理的核心要件,在于审视该行为是否构成对权利人权利的不当行使。这里的不当行使,指任何可能削弱或侵害权利人对其作品进行正常经济利用的行为。这种行为可能包括未经授权地对作品进行复制、改编、传播等,进而剥夺权利人从其作品中获取经济收益的机会。因此,在评估使用行为是否影响原作品的正常使用时,司法实践必须密切关注该行为是否涉及对权利人权利的不当行使,如果确实存在这样的不当行使,那么无论其对原作品正常使用的影响程度如何,都应当被认定为违反合理使用制度的原则。

具体到二次创作类短视频,若未经授权擅自使用他人享有著作权的作品,即可能构成对原作品著作权的不当行使,因为这种行为可能阻碍原作品的正常使用,即使这种阻碍可能表现为程度上的“大小”而非“有无”。此外,权利人拥有对其作品的垄断权,包括复制权、演绎权与改编权等,未经授权的使用行为,则侵犯权利人的权利,并影响他们应享有的经济收益。因此,这种未经授权的二次创作行为不能被认定为合理使用,也不符合合理使用制度的条件。

(三)细化“适当引用”判断标准

在现行的法律框架内,二次创作类短视频往往与“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”这一法定情形相关联。司法实践对这一条款的准确理解和应用,关键在于明确界定“为介绍、评论或说明目的”以及“适当引用”的具体标准。

第一,关于“引用的目的”,即“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题”,这要求短视频引用他人作品必须出于正当的、有益于公众了解或评价原作品的目的,或者是为了阐明某一特定的观点、问题或现象。在判断时,司法实践可以结合“四要素分析法”中的“使用的目的与性质”这一要素,分析引用原作品的真实意图和实际用途,确保引用行为符合法律规定的正当性要求。第二,关于“适当引用”的“适当性”标准,这涉及引用内容在原作品中所占的数量和质量的问题。在二次创作类短视频中,引用内容应当合理、有限,不能过度引用,导致原作品的核心内容被侵占,从而形成市场替代效应[9]。同时,引用内容也应当具有代表性和典型性,准确反映原作品的核心观点或特色。在判断时,司法实践可以参照“四要素分析法”中的“所使用部分在原作品中所占的数量和质量”这一要素,结合引用内容的长度、重要性等因素进行综合评估。

[参考文献]

[1]孙山.短视频的独创性与著作权法保护的路径[J].知识产权,2019(04):44-49.

[2]丛立先.论短视频作品的权属与利用[J].出版发行研究,2019(04):9-12.

[3]陈绍玲.短视频版权纠纷解决的制度困境及突破[J].知识产权,2021(09):17-30.

[4]刘宇晖.论著作权合理使用扩张适用的路径选择[J].知识产权,2018(10):59-65.

[5]宁立志,姚舜禹.论短视频版权侵权行为中平台责任的认定[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2024(03):39-47.

[6]倪朱亮.自媒体短视频的著作权法治理路径研究:以公众参与文化为视角[J].知识产权,2020(06):70-80.

[7]孙雅琪.论知识产权行为保全“胜诉可能性”要件的重塑:以短视频版权纠纷为切入点[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2023(06):49-57.

[8]谢艺婕.混剪视频合理使用问题研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2023(S1):148-150.

[9]北京互联网法院课题组,张倩,李珂,等.短视频著作权司法保护研究[J].知识产权,2023(03):3-29.