地方高校图书馆助力地区非物质文化遗产保护工作路径研究

2025-01-31权倍平

[摘要]文章从非物质文化遗产的概念与延安市非物质文化遗产资源概况入手,分析地方高校图书馆在保护非遗的优势发现,存在地域优势、文献资源优势、技术优势、人才优势。基于此,文章从“强化馆员培训”“收集整理资源”“实施数字化储存”“强化宣传”四个方面提出地方高校图书馆参与非遗保护工作的对策。

[关键词]地方高校图书馆;非物质文化遗产;延安大学图书馆

一、非物质文化遗产概况

(一)非遗概念

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)又被称为“无形文化遗产”,针对这一相对较“新”的概念,我国学术界目前主要采纳两种观点。第一种是联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》中提到的关于非遗的定义,“指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”。第二种是国务院办公厅发布的《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》中有关非遗的表述,非物质文化遗产指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间。

(二)非遗特点

第一,非遗具有很强的民族性特征,它既能体现一个国家和地区的地域特色,还呈现一定的独特性,这是其能够持续上千年传承和发展的内驱动力。第二,“非遗”往往蕴含卓越技艺,能够充分展现人类的智慧与才能。第三,一些非遗正逐步走向消亡。同时,随着现代人们生产方式、生活方式及行为观念的转变,非遗传承人的数量不断减少,长此以往,这些技艺恐将濒临失传。随着社会发展,非遗会自然而然地“推陈出新”,不受个人意志或外力影响。随着时间的推移,这些非遗文化定会被传承者改造,使之符合现代审美,呈现“现代气息”。

二、延安市非物质文化遗产资源概况

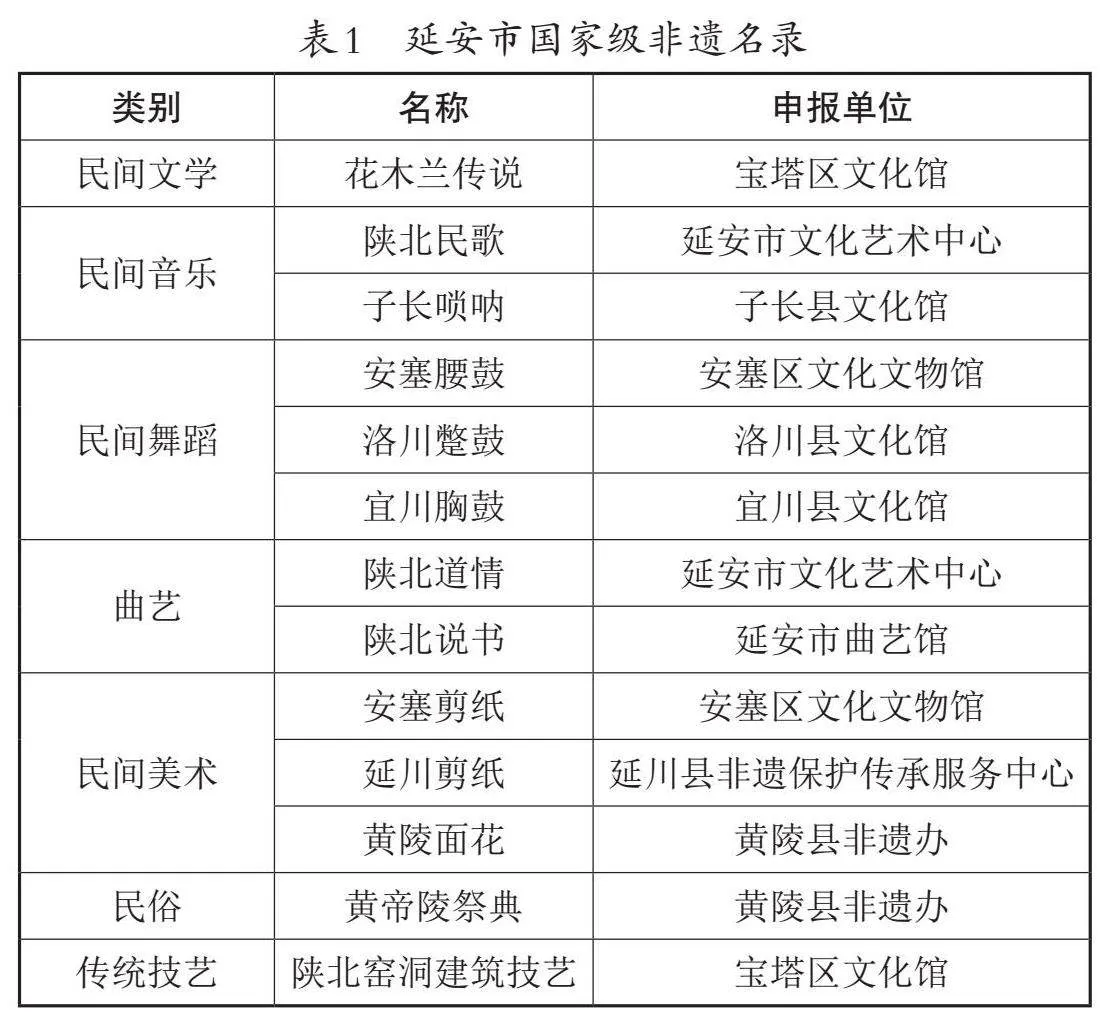

延安市,简称“延”,隶属陕西省,古称肤施、延州,是中华民族五千年文明的发源地之一,是1982年2月被国务院首批公布的国家历史文化名城。延安市蕴藏深厚的文化底蕴,拥有丰富多样的民间传统艺术以及非遗资源。截至2023年底,延安市已普查出包含国家级、省级、市级、县级四级非遗项目共1392项,其中,国家级13项(如表1),省级85项,市级288项,县级1006项。

(一)项目总数多且分布均匀,地域特色明显

第一,延安市有四级非遗项目共计1392项,无论从单项还是从总量来看,都位居陕西省前茅、全国地级市前列。从国家级与省级非遗项目在延安下辖13个市、区、县的分布情况来看,非遗资源在延安市各区县分布相对均衡。第二,从非遗项目分布的类别来看,延安市共有民间文学31项、传统技艺90项、传统医药民俗6项、民俗49项,这在一定程度上凸显了延安市非遗文化的地域特点。

(二)少数项目知名度高,总体欠缺影响力

在延安市所拥有的13项国家级非遗项目中,尽管陕北说书、安塞腰鼓、延川剪纸、黄帝陵祭典在范围内享有较高知名度,且陕北民歌、陕北道情、黄陵面花、木兰传说在陕西省内也颇具名气,但是与全国其他同类项目相比,延安非遗品牌的影响力和知名度仍显不足,这些非遗项目的影响力尚待提升。

(三)资源保护利用现状不容乐观

随着信息技术发展和外来文化的冲击,一些民间演艺类非遗项目,如宜川蒲剧、延长梆子、吴起弹口琴等因难以吸引年轻受众群体,正面临濒临消失的风险。而传统音乐、传统舞蹈、传统美术、传统技艺类等非遗项目,如陕北说书、洛川老秧歌、子长壁画、安塞剪纸等由于受到非遗传承人老龄化和城镇化的影响,也呈现衰落趋势。相对来说,某些特色手工艺类非遗项目,如甘泉豆腐与豆腐干制作技艺、子长煎饼制作技艺和黄陵香包制作技艺等经过现代工艺的改良,获得了现代市场的认可,并获得了相当可观的经济效益。

三、地方高校图书馆保护非遗的优势

第一,地域优势。每一种非遗都有明显的地域性,延安市的非遗集中展现延安市及周边区域文化特色,涵盖民俗习惯、地方语言、宗教信仰、工艺技术、节庆礼仪等多个方面[1]。延安大学图书馆与最近的非物质文化原生资源地相距仅4公里,最远距离也不过100公里,地域上的优势拉近了两者的关系,这有利于对地区非遗资料进行搜集与整理,也为地区非遗的保护工作奠定了良好基础。第二,文献资源优势。地方高校图书馆蕴藏十分丰富的纸质和电子图书资源,其中富含很多有价值的非遗资料,这能为地区非遗项目的申报和立档提供支撑。例如,延安大学图书馆目前收录了相当多数目的地区县志和地区非遗资料,这对延安市非物质文化原生资源的搜集整理、宣传教育提供了坚实支撑[2]。第三,技术优势。近年来,由于教学和科研需要,延安大学图书馆购置了先进的技术设备,配备了专业的技术人员、经验丰富的管理人员和业务能力强的工作人员,他们在数据库管理、信息检索、编目保护等方面具有丰富的经验,能够运用现代化设备和技术手段对非遗资源进行收集与整理、开发与利用,从而让非遗保护工作变得更科学、更规范。第四,人才优势。地区高层次人才集中在地方高等学校,这能为地区非遗保护工作研究提供人才保障。延安大学是一所集文学、理学、农学、经济学、管理学等学科的地方性综合类高等学校,拥有多领域、各专业的高层次人才[3]。近年来,在人才引进方面,该校图书馆不仅限于引进图情类专业人才,还相继引进了一部分管理类、外语类人才,并充分发挥人才优势,将非遗保护纳入日常工作范畴,并长期开展此项工作。

四、地方高校图书馆参与非遗保护工作的对策

(一)强化馆员培训,引导教育读者

第一,加强馆员培训。地方高校图书馆要想做好非遗保护工作,打造一支专业的馆员队伍十分必要,“专业”二字主要体现在以下三个方面。一是具备扎实牢固的非遗文化知识;二是具有保护非遗的能力;三是对非遗保护工作饱含热情。鉴于此,延安大学图书馆在开展非遗保护工作之初进行了大量的前期准备工作,首要的就是对一些愿意从事非遗保护工作的馆员开展岗前专业培训,并通过开展实地考察、研讨交流等活动来增加馆员对非遗文化的知识储备和提高他们的专业技能,以及激发他们对此项工作的热情和兴趣。第二,引导教育读者。延安大学图书馆通过好书推荐、图片展示、音视频播放、网站宣传、实物陈列等一系列方式对延安市非遗项目进行积极宣传和现场教育。同时,为了让读者更好地认识和了解陕北地区非遗资源,延安大学图书馆还定期邀请延安非遗传承人和非遗专家学者来馆开展一系列非遗表演活动或举办非遗讲座,让读者亲身体验非遗的独特魅力。

(二)收集整理资源,建立特色馆藏

地方高校图书馆特色馆藏指具有自身独特风格的文献资料。特色馆藏是图书馆的精华所在,地方高校图书馆只有通过整合地域特色文化资源来建设独具特色的馆藏资源库,才能在高校发展中找准方向,进而为教学和科研做出更大贡献。自20世纪90年代起,各高校图书馆特色馆藏建设工作逐渐展开,许多地方高校图书馆立足馆内实际,积极组织馆员和师生从本地资料库中搜集、发掘、整理一些有价值的地区非遗资料,同时组织人力在周边地区进行田野调查、实地走访,广泛收集各类民间文献资料和民间传说,从而有力地推动了地区非遗保护的进程[4]。延安市的国家级非遗有陕北民歌、陕北说书、陕北道情、安塞腰鼓等十三个项目,而延安大学作为陕北地区代表性综合类高校,其图书馆内蕴含大量《陕北民歌研究论集》《陕北说书研究》《安塞腰鼓》《陕北民间剪纸精粹》《花木兰》等非遗相关的文献资料,这些文献资料凸显了非遗的地域特色。

(三)实施数字化储存,建设特色数据库

随着社会的不断发展,数字化技术已被广泛运用到各行各业,高校图书馆亦是如此。地方高校作为人才高地,拥有先进的现代化设备和手段,这些都能够为数字化保护提供坚实基础。延安大学图书馆在充分利用现代化技术手段的基础上,对陕北地区相关的视频和音频资料进行了全面收集和整理。延安市的非遗资源十分丰富且分布均匀广泛,如陕北民歌当中的信天游产生于周代,安塞剪纸起源于南北朝时期,陕北说书起源于唐宋时期等。这些独特的艺术形式有着上千年的历史,有的非遗传承大家早已离世,如安塞剪纸传承人高金爱、延长曲颈琵琶传承人白旭章等,部分非遗传承人虽然健在,很是大多都已年迈,如宜川胸鼓传承人张明雄、黄陵老秧歌传承人张柏龄、黄陵面花传承人赵爱芳等,物质文化遗产的保存通过简单的修复和整理就能够实现,而非遗的保存方式并非如此简单,它是通过“口传心授”这种特殊的方式来完成代代传承的。在此过程中,高校采用先进的技术设备显得十分必要,有助于收集和整理非遗资源。同时,高校还可以通过建设非遗资料数据库和在网站上设立非遗专栏等方式,让更多人去认识和了解地区非遗资源,以及为从事非遗研究的专家学者提供一手资料,可谓是一举多得。延安大学图书馆就是采用数字化的形式,在门户网站上为师生提供了较多的陕北地区非遗的音频资料、视频资料及丰富的图片资料,将当地民俗风情、手工艺术、表演等在网页进行呈现,让他们能够更为直观地认识并了解这些珍贵的地区非遗资源。

(四)强化宣传,服务社会

地方高校图书馆的主要任务是为教学和科研提供服务保障,除此之外,其还肩负着推动当地经济和文化发展这一社会职能,主要体现在非遗信息资源与决策咨询等方面,以及对地区非遗相关知识的普及与推广、宣传与教育。然而,对地方高校图书馆而言,馆内保存的许多区域非遗资料都被视为“稀有典籍”,弥足珍贵,按照以往的管理方式,是既不能外借又不能复印的书目,处于“半封闭状态”。长此以往,这些珍贵的非遗资料会一直并长期处于“闲置”状态,造成很大程度上的资源浪费,这与非遗保护工作背道而驰,不利于地区非遗项目的传承与发展。因此,延安大学图书馆为了紧跟时代发展需求,及时对管理模式进行了调整和转变,同时为了更好地提高非遗资源的利用率,满足更多校外读者的需求,采用了半开放形式,即适时适量地面向社会大众开放,以此来吸引更多的非遗学习者和非遗爱好者走进延安大学图书馆,进而随时随地学习中国传统文化知识,了解陕北地区非遗资源项目,这有助于增强民族自豪感和地域归属感。总而言之,做好社会化服务是地方高校图书馆发展的必然趋势,也是自身发展的必然要求。

[参考文献]

[1]田明伟.高校图书馆在地方非物质文化遗产保护中的角色定位再认识[J].农业图书情报学刊,2013(03):152-154.

[2]陈适.地方高校图书馆参与非物质文化遗产保护利用的对策:以黄冈师范学院图书馆为例[J].当代经济,2018(05):110-112.

[3]任泓一.地方高校图书馆参与非物质文化遗产的保护与传承:以湖州地区为例[J].湖州师范学院学报,2018(05):109-114.

[4]陈芳璇.文化自信视域下高校图书馆助力非物质文化遗产的保护探究[J].江西电力职业技术学院学报,2023(03):163-165.