大别山精神:火种绵延,红旗不倒

2025-01-31忆霖

大别山地区是中国革命的重要策源地、人民军队的重要发源地。英雄的大别山儿女胸怀理想信念,投身革命洪流,对党忠诚、顽强奋斗、不怕牺牲,为中国革命事业建立了彪炳史册的功勋,铸就了“坚守信念、胸怀全局、团结奋进、勇当前锋”的大别山精神。大别山精神将永远激励我们为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

“巍巍大别山,矗立江淮间。东西瞰平原,雄踞鄂豫皖。”八百里大别山,自古以来就是重要的军事战略要地。革命战争年代,大别山区建立了鄂豫皖革命根据地,诞生了红四方面军、红二十五军等多支部队。大别山区军民在长期的革命斗争中,“坚守信念、胸怀全局、团结奋进、勇当前锋”,用鲜血和生命创造了“二十八年红旗不倒”和“二十二年革命武装斗争不间断”的传奇,铸就了伟大的大别山精神。

2019年9月,习近平总书记在河南考察调研时指出:“鄂豫皖苏区根据地是我们党的重要建党基地,焦裕禄精神、红旗渠精神、大别山精神等都是我们党的宝贵精神财富,要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。”

坚守信念,二十八年红旗不倒

“八月桂花遍地开,鲜红的旗帜竖呀竖起来,张灯又结彩呀,张灯又结彩呀,光辉灿烂闪出新世界……”1930年,伴随着诞生于大别山的这首歌曲,鄂豫皖特区苏维埃政府成立。河南省信阳市新县,是黄麻起义策源地、鄂豫皖革命根据地首府所在地、刘邓大军千里跃进大别山落脚地。在艰苦卓绝的革命战争年代,人口不足10万的新县,有5.5万人壮烈牺牲,其中有姓名的英雄烈士1.2万余人,而更多长眠在此的人,我们已无从知晓他们的姓名。这块血染的土地上,“家家有红军,村村有烈士,山山埋忠魂,岭岭书丰碑”。

“一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。”在新县箭厂河乡有一小块特殊的稻田,被当地人称为“红田”。这块不足30平方米的稻田,浸染着300多名共产党人和革命群众的鲜血,无声地诉说着当年悲壮的英雄故事。

1928年1月,黄麻起义赤卫队队长程儒香在重建农民协会时,不幸被国民党清乡团逮捕。面对凶残的敌人,他大义凛然、视死如归:“你们要杀就杀我一个,共产党是杀不完的!”他安慰被抓来的母亲说:“不要伤心,革命总要有流血牺牲的。我死后,党会照顾你的,告诉(吴)焕先他们,我不会叛党的,叫他们为我报仇。”程儒香壮烈牺牲时,年仅30岁。他的母亲、妻子、弟弟也在“红田”被残忍杀害。

“大别山的儿子”刘名榜曾这样鼓励战友:“哪怕只剩下一个人,也要坚持到底,决不让大别山革命的红旗在我们手中倒下!”

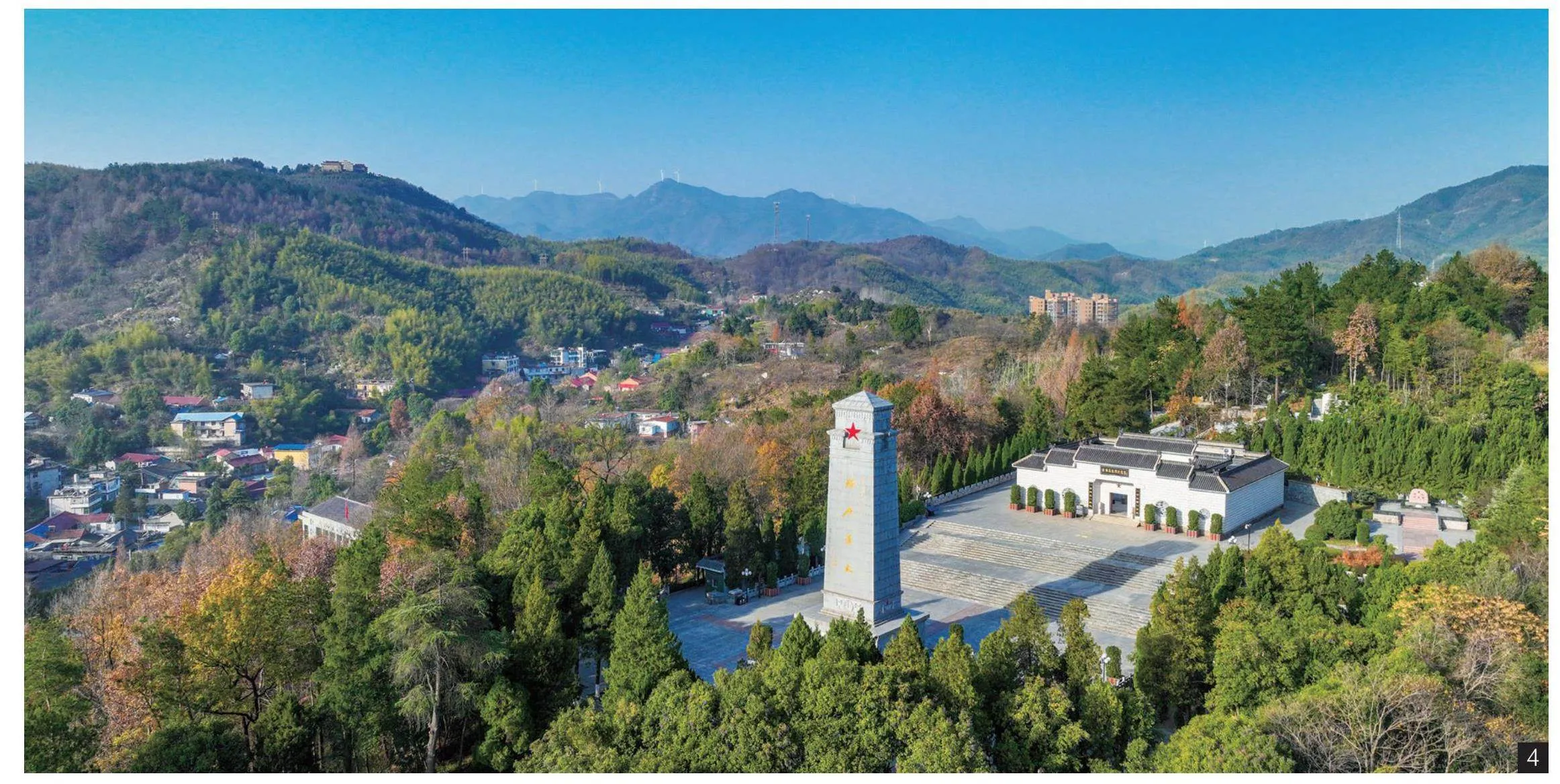

在大别山区这片光荣的土地上,诞生了红四方面军、红二十五军、红二十八军等红军主力部队,留下了董必武、徐向前、刘伯承、邓小平、李先念等老一辈革命家的战斗足迹,走出了许世友、李德生、郑维山等98位共和国开国将军和省部级以上领导干部。新县有365处革命历史遗址和纪念地,清晰展现着那些熔铸了不朽精神的红色奇迹。

理想信念之火一经点燃,永不熄灭。不管形势多么险恶,斗争多么残酷,大别山的英雄儿女在党的领导下,始终坚定理想信念不动摇,不怕牺牲,浴血奋战。徐向前同志在回顾这段历史时说:“经过党长期培养和长期革命斗争锻炼的干部、战士和人民群众,对党、对共产主义事业具有无限的忠诚和坚定的信心,表现出伟大的革命英雄主义气概。”

胸怀全局,甘于奉献肯担当

1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,实行战略性转移,开始长征。1934年11月,政治委员吴焕先率领红二十五军撤离鄂豫皖苏区,西征北上策应中央红军。在获知中央红军和红四方面军已在川西会师并准备北上的消息后,他毅然决定西进甘肃,北上迎接党中央。徐海东副军长在行前动员会上说:“我们这次西征北上的行动,就是为了迎接党中央、与中央红军会师,我们这几千人就是牺牲完了也要牵制住敌人,保证党中央和中央红军顺利北上,这对全国革命是有重大意义的。”在即将到达陕北时,吴焕先在战斗中不幸壮烈牺牲,年仅28岁。毛泽东同志表彰红二十五军远征为中国革命立了大功,并说:“吴焕先功不可没!”

红二十五军孤军北上,转战万余里,历时10个月,与陕甘红军胜利会师,成为长征到达陕北的第一支红军,被誉为“北上先锋”。

1947年6月30日,刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军12万人,自鲁西南地区强渡黄河,拉开了人民解放军战略进攻的序幕。8月,刘邓大军胜利挺进大别山。1948年2月,刘邓大军主力转出大别山。短短半年多,部队减员过半。邓小平同志这样激励部队指战员:“我们在大别山背重些,其他部队和地区就能大量歼灭敌人和深入开展工作,这对全局极为有利,我们再削弱再吃苦也要坚持住。”多年后,有人问起这段经历,邓小平同志说:“这是一个了不起的战略行动,这是毛主席定下的,二野挑的是重担,种种艰难我们都克服了,完成了任务。”“我们好似一根扁担,挑着陕北和山东两个战场。我们要责无旁贷地打出去,把陕北和山东的敌人拖出来。我们打出去挑的担子愈重,对全局愈有利。”

在生死危急关头,大别山区军民一切服从革命大局的需要,克服艰难险阻,调动一切力量,主动配合完成重大战略行动,用自己的牺牲为全局的胜利创造条件,充分展现了顾全大局、甘于奉献的精神。

团结奋进,党同人民一条心

“大别山上一根藤,藤缠树来树缠藤。红军好比山上树,穷人好比树上藤。藤离树来无处挂,红军是咱救命人。”大别山革命斗争时期,各级党组织根据老百姓的迫切需要制定相应的政策,切实帮助当地百姓解决生产生活上的各种困难,赢得了真心支持和拥护。这首曾经在大别山广为传唱的红色歌谣,是中国共产党及其领导的军队与人民一条心的生动写照。

军队打胜仗,人民是靠山。鄂豫皖革命根据地和红军的发展壮大,离不开大别山人民的无私支援。当时,大别山很多老百姓家的灶前都挂着一个“拥军袋”。每当做饭时,大家都会从准备下锅的米中抓几把放进袋里,积累起来,支援给红军。“最后一把米,拿去当军粮。最后一块布,拿去做军装。最后一个儿,送去上战场。”为了革命的胜利,湖北黄安县(现红安县)人民宁肯忍饥挨饿,把有限的粮食节省出来,送给子弟兵做军粮。据统计,革命战争时期,黄安人民共捐军粮160余万斤,6.5万人参加红军,极大支持了当地的革命事业。1949年10月,刘伯承同志在回顾千里跃进大别山时曾感慨:“这就足以表现了人民战争的本质,我们依靠的是人民,蒋介石依靠的是碉堡……这也就是二野在大别山战争胜利以及全部人民解放战争胜利的关键。”

在鄂豫皖苏区首府革命博物馆,有一面青砖墙,墙上誊抄着1931年12月31日中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中国苏维埃第一次全国代表大会土地法令(草案)》。法令颁布后,当地百姓看到了幸福生活的希望,充满喜悦。鄂豫皖苏区政府始终把人民群众的事当作最重要的事业,大到满足农民的土地需求、发展经济,小到架桥铺路、柴米油盐,无不倾心竭力解决。

习近平总书记指出:“鄂豫皖苏区能够‘二十八年红旗不倒’、新四军能够在江淮大地同敌人奋战到底,刘邓大军千里跃进大别山能够站住脚、扎下根,淮海战役能够势如破竹,百万雄师过大江能够气吞万里如虎,根本原因是我们党同人民一条心、军民团结如一人。”

勇当前锋,始终斗争在最前沿

“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”刘邓大军千里跃进大别山,先头部队到达汝河准备渡河时,发现渡船早已被敌人毁掉。前有强敌,后有追兵,连续十几天行军作战的指战员们人困马乏。“狭路相逢勇者胜,要勇,要猛。”在这危急关头,刘伯承命令部队把所有的步枪都绑上刺刀,所有手榴弹都掀开盖子,见到敌人就打,打了就往前冲,片刻不停,强渡汝河。不到24小时,刘邓大军以勇往直前的胆略和魄力成功渡过汝河。

刘邓大军扎根大别山,陈毅、粟裕领导的华东野战军挺进豫皖苏,陈赓、谢富治率晋冀鲁豫野战军一部挺进豫西,在黄河与长江之间,形成“品”字形,加上西北野战军在陕北战场、华东野战军东线兵团在山东战场两翼钳制,整个战争格局从此发生根本改变。毛泽东同志欣喜地说:“20多年来,革命一直处于防御地位,自刘邓南征后,我们的革命战争,才在历史上,第一次转为战略进攻。”

大别山地区,也是全国最早传播马克思主义、最早建立党的组织、最早出现党领导的革命活动的地区之一。早在1919年“五四运动”时期,董必武、陈潭秋等就开始在大别山区传播马克思主义。1921年秋,陈潭秋在湖北黄冈发展中国共产党党员,在大别山区建立起中共地方组织。1927年11月,黄麻起义打响了鄂豫皖地区武装反抗国民党反动派的第一枪。此后,以大别山为中心的鄂豫皖革命根据地逐步形成。“北上先锋”红二十五军和陕北红军一道“为党中央把中国革命的大本营安置在西北创造了条件”。大别山军民在中国革命紧要关头,始终奋战在最前沿,为中国革命的胜利发挥了重要的作用。

2016年4月24日,习近平总书记到安徽省金寨县调研考察。他满怀深情地说:“回想过去的烽火岁月,金寨人民以大无畏的牺牲精神,为中国革命事业建立了彪炳史册的功勋,我们要沿着革命前辈的足迹继续前行,把红色江山世世代代传下去。”

伟业垂千古,精神励后人。大别山精神不仅是革命年代的精神支柱,更是奋斗新时代、奋进新征程的精神动力。逐梦新征程,亿万中华儿女弘扬大别山精神,赓续红色血脉,砥砺奋进,在全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的征途上,不断书写新时代的精彩华章。

(责任编辑:宋丽群)