安徒生《卖火柴的小女孩》与国文教材选编(1920—1940年)

2025-01-29郑诗淇王爱柏

摘要:《卖火柴的小女孩》是童话大家安徒生唯一一篇选入民国中学教材的童话篇目,编者对该文本偏爱的原因,并非仅仅因为安徒生的童话作品是真正适合儿童文学的理想范式,更是因为它自身内涵的丰富性,可以满足各个历史阶段对于其解读上的不同认知和偏好。大部分编者使用周作人译本的原因,主要是他对童话的翻译尊重原文并且贴近儿童心理的语言用法值得借鉴。通过分析民国时期的中学语文教材对于《卖火柴的小女孩》作品的选编,可以发现其对现代教材建构的启示,一方面,对其文本解读的视角和重点应该与时俱进;另一方面,呈现出课后、提示、插画等设置方式对文本解读的重要性。

关键词:《卖火柴的小女孩》;童话翻译;教材选编

中图分类号:G634文献标识码:A文章编号:2095-6916(2025)01-0095-04

Andersen’s The Little Match Girl and the Selection of

Chinese Textbooks (1920-1940)

— Also Compared with the Textbooks Compiled by the Ministry of Education

Zheng ShiqiWang Aibai

(Wenzhou University, Wenzhou 325000)

Abstract: The Little Match Girl is the only fairy tale by the great fairy tale writer Hans Christian Andersen that had been selected into the middle school textbooks during the Republic of China period. The reasons why the editors favored this text were not only because Andersen’s fairy tales were truly an ideal paradigm for children’s literature, but also because of its rich connotations, which catered to diverse cognitions and preferences in its interpretations in various historical stages. The main reason why most editors used Zhou Zuoren’s translation was that his translation of fairy tales respected the original text and his usage of language that was close to children’s psychology, were worth learning from. By analyzing the selection of The Little Match Girl in the middle school Chinese textbooks during the Republic of China period, we can find its inspirations for the construction of modern textbooks. On the one hand, the perspectives and focuses of textual interpretation should evolve with the times; on the other hand, it shows the importance of the settings such as after-class exercises, prompts, and illustrations for textual interpretation.

Keywords: The Little Match Girl; fairy tale translation; textbook selection

1923年《卖火柴的小女孩》(当时的译名为《卖火柴的女儿》)第一次被选入民国中学教材《新学制国语教科书》。在此之后,这篇童话被许多教材争相选用,并且它的影响范围也越来越广泛。尤其是到了二十世纪三十年代,把它选入教材的课本越来越多。有的学者研究过《卖火柴的小女孩》的艺术特色,将目光放在了该文本流露出的童心上,也有学者研究这篇童话的中国传播史。但很少有学者发现中学国文教材中,安徒生作品的选编都是《卖火柴的小女孩》,并且选编者不约而同选用了周作人的译本,这值得考察。分析国文教材对周作人所译《卖火柴的小女孩》的选编,可以对当代语文教材童话选编有所启示。

一、选编者的“偏爱”——符合社会意识

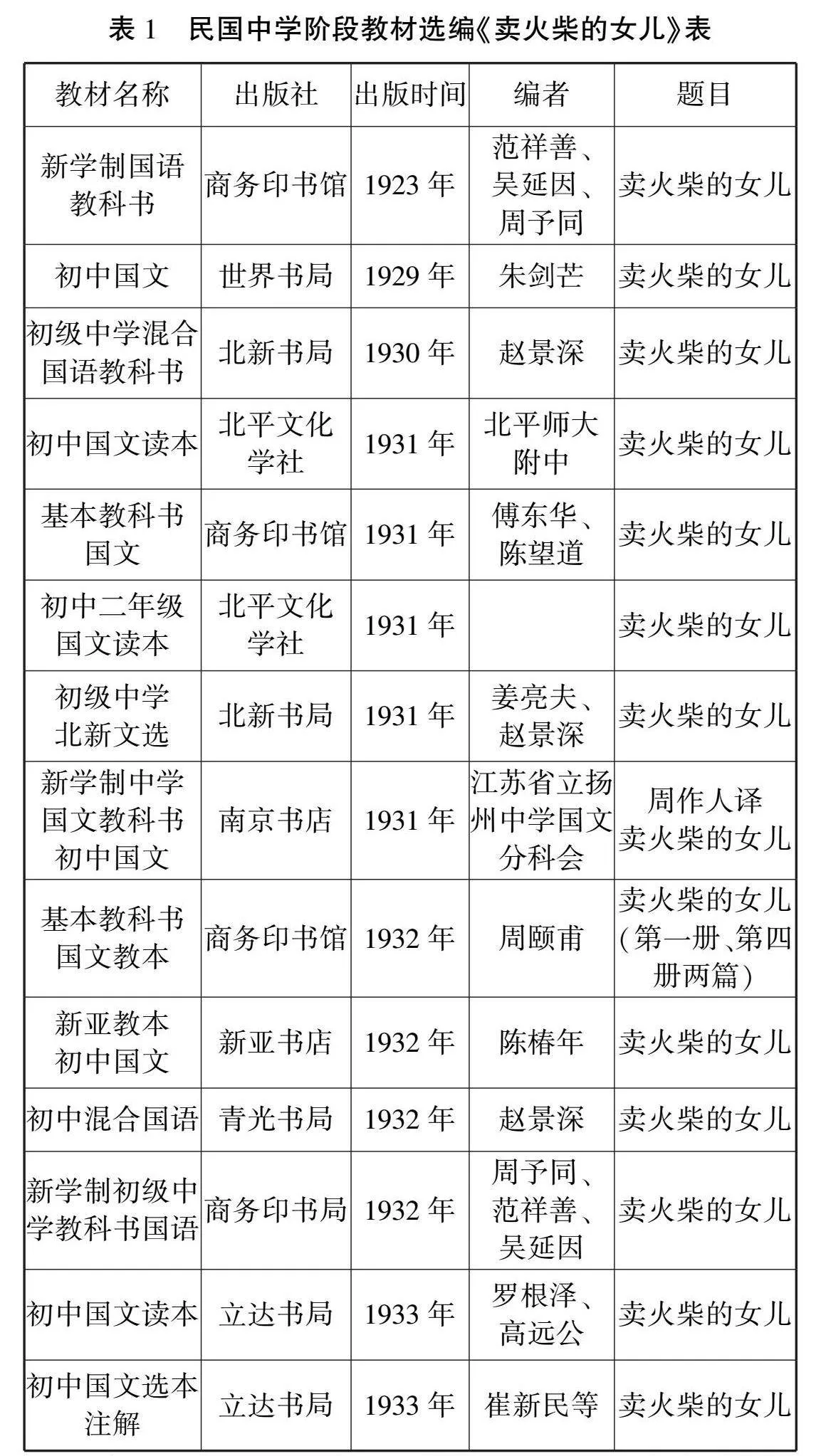

通过分析北京师范大学图书馆明清教材资料库有关藏书发现,民国中学阶段选编进入教材的安徒生童话只有《卖火柴的女儿》,那么它有何特殊性可以被14次收入中学教材?其具体分布情况如表1。

其一,安徒生童话的风靡为《卖火柴的小女孩》进入编者视野提供了契机。安徒生童话于十九世纪末二十世纪初传入中国,当时中国正处于“五四”新文化运动时期,提倡否定封建文化,重新发现“人”。在这股“人的发现”的浪潮中,“儿童的发现”被不断提及,因为它是“人的发现”不断开展的必然结果[1]。尤其是自晚清以来,越来越多的人将孩子视为“未来之国民”,把国家富强的重任交给儿童。但是新文化运动强调儿童的一个特点,即儿童个性的发展,提出不仅要把儿童当作“人”,更要把儿童当作“儿童”。这种儿童观得到了教育界、文学界的广泛认同,不少学者将之落实到儿童生活的各个方面。但中国封建社会缺乏儿童文学的创作,童话更是寥寥无几。安徒生童话的引进为中国带来一阵儿童文学浪潮的春风,越来越多人关注到了这位丹麦童话大师[2]。

其二,《卖火柴的小女孩》解读的多样性是其选入中学教材的原因之一。它是安徒生童话中最具代表性、为数不多以具体的人为描写对象的篇目,它的思想符合当时中国社会的意识形态和不断变化的文化倾向[3]。因此,在这么多安徒生童话选择中,众多编者唯独选取了这一篇编入中学阶段教材。对于《卖火柴的小女孩》的解读,第一种可以聚焦于沉迷幻想来逃避苦痛,带来人世的幸福。1925年,赵景深在其评论安徒生的文章中写道,“倘若他不在胸中幻想出一个幸福的童话世界来,恐怕他早都要自尽了!”这种思想性给当时的中国社会带来一定的影响:用空幻虚无幸福的世界来回避现实的痛苦。第二种解读可以聚焦于《卖火柴的小女孩》的现实主义精神。二十世纪三十年代,中国社会动荡不安,文坛也发生剧烈的变革,安徒生这位曾被大力推崇的童话大师在新的历史语境下处于尴尬的境地。人们不再需要通过幻想来获得勇气,而是重视面对现实,对社会提出批判。尽管安徒生的很多作品在当时都被批判带有幻想主义色彩,但是《卖火柴的小女孩》除了幻想色彩外,也具有现实主义批判精神,如《基本教科书·国文》指导书在谈到收录这篇童话的寓意时说:富人的孩子都得好的吃、好的穿,快乐过圣诞节;穷人的孩子该得在街上饿死、冻死。从这些指导书中可以看到一个倾向,那就是批判贫富差距、批判黑暗社会[4]。这是它能作为唯一一篇安徒生童话在那个时期进入中学教材的原因。

编者偏爱《卖火柴的小女孩》文本的原因并非仅仅因为当时的社会缺少儿童文学的典范,安徒生的童话作品是真正适合儿童文学的理想范式,它蕴含的“儿童本位”的思想和自然朴质的语言是新文化学者的必然选择。因为内涵的丰富性,可以满足各个历史阶段解读《卖火柴的小女孩》的不同认知和偏好,符合不同的社会意识形态,这影响了它在中学语文教材中的建构。

二、选编者的“共识”——周作人翻译的版本

由于社会意识形态和文化倾向的频繁变化,中学语文教育指导思想处于频繁的变动之中,深刻影响语文教材文章的选择和编排的方式。但不管指导思想有何改变,《卖火柴的小女孩》的选编基本上采用的都是周作人的译本。

在改译、编译、重译现象习以为常的“五四”时期,周作人始终坚持直译的方法,对译文无任意删减。钱玄同曾在《新青年》上赞赏周作人照原文直译的方法,他提到“不敢稍以己意变更”[5]。胡适说周作人翻译外文著作时严格采用原文的句法和语气,开启了国语欧化的篇章。当时的学者认为翻译是一种改良国民性的武器,译作要注重传达作品的人道主义精神。直译的方法能够最大程度地保留原文的原汁原味,原文的独特风格、情感色彩和文化内涵可以得到充分展现,读者可以真正领略到原文的魅力,并且直译能够确保读者接触到最真实、最完整的原文内容。

翻译《卖火柴的小女孩》时周作人尽可能贴近原文,不管是句子或者结构的翻译都依照原文[6]。他主张翻译要以句子为单位,一句译文对照一句原文,因此译文中的句子数量是和原文一样多的,并且翻译时处处对照,如英文中“In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.”他翻译为:“在这寒冷阴暗中间,一个可怜的女儿,光着头,赤着脚,在街上走。”每个单词都有对应的词语,中间用了恰当的标点,译文自然流畅,准确、忠实再现小女孩穷困的凄惨景象。除此之外,可以看到周作人的翻译没有改变英文的句式结构,如倒装句和被动句的翻译都是按照英文结构来的,如“It lit up the darkness round about her, and in its radiance stood old granny.”他翻译为:“火发了光,在这亮光里,立着伊的祖母。”

周作人主张翻译童话时在保留原文基础上,应该用一些儿童化的语言。因此,他在翻译《卖火柴的小女孩》时使用了不少叠字词,例如:“冻饿得索索的抖着”“那鹅跳下盘,在地板上摇摇摆摆的,胸前插着一把刀一把叉,向女儿走来”“街上窗户里,都明晃晃的点着灯火”“因为他们家里只有一个屋顶,大的裂缝虽然用了稻草破布,已经塞好,风却仍然呼呼的吹进来”“抽出一支火柴,墙上擦着,温温手,该有多好啊”。这些叠词具有儿童化的色彩,展现出小女孩对美好生活的向往,与冰冷的现实形成鲜明对比。此外,周作人还使用口语化的语言、语态、语调,这更能显出童话的文学特色,符合儿童的阅读审美。例如:“但这有什么用呢?”“咦,伊所想的,正在这个!”“这火烧的何等好!而且何等安适”“我晓得火柴熄时,你就要去了。”这些语言通俗浅显,在让阅读充满趣味性的同时,能够让学生深刻感受到社会的黑暗、贫穷人民的凄苦。周作人揣摩儿童的话语方式,从儿童视角出发来进行翻译,表现儿童世界的童真与童趣,与现实形成鲜明的对比。

《卖火柴的小女孩》在周作人的译本中经历了再一次解构的过程。显然,尊重原文的翻译、贴近儿童心理的语言用法,这是大部分编者使用周作人译本的重要原因。

三、民国教材与部编版教材的比较

部编版教材由教育部统编,而民国教材主要由当时的学者、教育家等个人或机构编写。部编版教材的编写旨在落实立德树人的根本任务,形成一体化人才培养格局。民国教材注重培养孩子们的独立健康的人格,让他们既有文化知识和从业能力,又有行为教养和品德操守。部编版教材在全国范围内使用,民国教材主要在民国时期的学校中使用。对两个版本的《卖火柴的小女孩》进行比较,能发现两者在教材选编方面有很大的不同。

首先,在教材选编方面,民国教材选用的是周作人的版本,部编版教材选用的是叶君健的译本,并且选作课文时有所改动。改动最大的两处:一个是把卖火柴的女儿改成了卖火柴的小女孩,文中一切的女儿都变成了小女孩,指向性、范围性变大;另一个则是把所有带有宗教意味的语言都改掉了,如周作人译为“这是一道神圣的火光!”而课本中译为“这是一道奇异的火光!”,周作人译为“凡是一颗星落下就有一颗灵魂升天去了”,而课本中译为“一颗星星落下来,就有一个人要离去了”。再如,周作人译为“离开地面飞的很高到那没有寒饿忧愁的地方去——他们是同神在一处了”,而叶君健译为“她俩在光明和快乐中飞走了,越飞越高,飞到那没有寒冷,没有饥饿,也没有痛苦的地方去了”[7]。不难看出,在文本的改编和题目的设计上,民国教材中编者没有回避宗教元素,但部编版教材回避了天国、永生、上帝这些西方宗教的相关内容。

其次,民国教材在选编的故事之后介绍安徒生,补充了他创作这篇童话的原因和背景。如1932年赵景深编的《初级中学混合国语教科书》第九课选入了《卖火柴的女儿》。课后附录的作者小传就说道:“安徒生,丹麦人,世界童话之王,所为童话一百五十余篇,初期作品犹取材于民间故事,试做数篇后,即以一己之幻想创作。他人之童话系书写着,彼之童话乃口述者,世有口述童话之人,然无笔书童话一若口述者也。”这些背景性资料有利于学生了解安徒生以及童话,也有利于从作者的角度理解这篇童话。部编版教材中没有这方面的简介,虽然语文教材中的“和大人一起读”“快乐读书吧”这些板块涉及童话的整本书阅读,但是在课文后增加作家生平、著作、文章创作背景等资料,可以让学生更好地了解安徒生及其童话作品,扩大学生的阅读范围,培养学生的思考和解决问题能力,有利于提高学生的文学内涵。

最后,在教材插图的选择上,两者也有不同的侧重。在民国教材中选入的插图一般都是小女孩衣衫褴褛冻死在大年夜的街头,嘴角带着甜美的笑,手里紧握着火柴。部编版教材中选入的插图是小女孩点燃火柴,看到自己与奶奶相拥,火柴光温暖美丽,似乎驱散了小女孩的寒冷和绝望。这两幅插图体现出来的感情不一样,前者更多的是批判现实的悲惨、社会的不平等和黑暗;后者用温暖的插画来表现对小女孩不幸遭遇的深深同情,更多的是对人道主义精神的颂扬,这表明不同时期的教育关注点是不一样的。这些插图与编者的教学目标是一致的,但现代教材在画风上可以借鉴民国教材,后者的插图可能激发学生的同情心。

民国中学语文教材对于《卖火柴的小女孩》作品的选编对当前教材的建设的启示在于,一方面,教材作为特定历史时期意识形态的载体,反映着特定时期的接受心理,因此对之解读的视角和重点应该与时俱进;另一方面,背景材料、课后习题、插画设置等对文本解读具有促进作用。

四、结语

在通过教材选编来建构《卖火柴的小女孩》的过程中,要理解作家、作品与时代之间的关系,特殊的时代需要独特的建构方式,而我们对童话文本要有更多元的解读,并且对于它的各式解读不能完全依照当下的评判标准对其进行定性的评判,且应把它放置在时代大背景之下。民国时期编者不约而同选择周作人的《卖火柴的小女孩》译本,说明直译和儿童化语言对儿童文学作品翻译的重要性,这不仅能更好地传达作品的价值观,也符合儿童心理发展规律。

参考文献:

[1]林长山.多元视角下的《卖火柴的小女孩》:从民国语文教科书说开去[J].语文建设,2014(25):53-57.

[2]王蕾.安徒生童话的翻译与中国现代儿童观的建立[J].中国现代文学研究丛刊,2009(5):26-34.

[3]蒋承勇,赵海虹.诗意童心的东方文化之旅:安徒生童话之中国百年接受与传播考论[J].学术研究,2020(9):161-166,178.

[4]李娜.民国教科书中《卖火柴的小女孩》概说[J].语文建设,2014(13):66-69.

[5]傅东华,陈望道.基本教科书·国文[M].上海:商务印书馆,1931:261.

[6]胡安娜.周作人儿童文学翻译思想研究[J].海外英语,2020(2):61-64.

[7]安徒生.安徒生童话全集:4[M].叶君健,译.天津:天津人民出版社,2014:48.

作者简介:郑诗淇(2001—),女,汉族,浙江余姚人,单位为温州大学,研究方向为教育学。

王爱柏(2001—),女,汉族,浙江温州人,单位为温州大学,研究方向为教育学。

(责任编辑:朱希良)