自然保护“3030目标”的其他有效的区域保护措施

2025-01-28杨方义高煜芳

建立自然保护地(protectedarea,简称保护地)一直被视为生物多样性保护的主要手段。2016年,“生物多样性”概念的奠基人威尔逊(E.O.Wilson)在其著作《半球方案:为我们星球的生命而战》(HalfEarth:OurPlanet’sFightforLife)中提出,如能保护地球一半的陆地和海洋,那么84%的物种将免于灭绝。尽管许多科学家支持保护50%的陆地和海洋,但实现这一目标任重道远。

近年来,“其他有效的区域保护措施”(othereffectivearea-basedconservationmeasures,OECM)作为生物多样性保护的另一种手段受到越来越多的关注。由于保护地面积有限,OECM被视为实现至2030年有效保护和管理全球至少30%的陆地和海洋面积的关键措施。

基于区域的自然保护历程与“3030目标”

在人类历史中,对特定区域自然资源的使用进行管理一直是各个文明的重要实践[1]。从中国许多平原地区的风水林、青藏高原的神山圣湖,到欧洲的皇家狩猎区,这些受管理的区域虽然各具特色,但根据特定文化、政治和社会需求,都对其中的野生动植物采取必要的管理措施。即便这些区域最初未必是为保护而设立,它们也在维持生物多样性方面发挥了重要作用。

随着近现代自然保护理念的兴起,在1872年,美国黄石公园成为世界上第一个国家公园类型的保护地。此后,北美洲、欧洲、澳大利亚和南非等地陆续建立了各种保护地,旨在保护具有重要生态价值的标志性景观和野生动植物。1933年,动植物保护国际会议(InternationalConferencefortheProtectionofFaunaandFlora)首次尝试制定全球保护地的政策框架[2]。1958年,世界自然保护联盟(InternationalUnionforConservationofNature,IUCN)成立专门致力于保护地管理的国际性组织——世界自然保护地委员会(WorldCommissiononProtectedAreas)。IUCN将“自然保护地”定义为[3]:“一个明确划定的地理空间,通过法律或其他有效手段予以承认、专门保护和管理,旨在实现自然及其生态系统服务和文化价值的长期保护。”

1992年6月,在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上,全球首个政府间生物多样性保护条约——联合国《生物多样性公约》(ConventiononBiologicalDiversity,CBD)得以通过,并于1993年12月正式生效。鉴于过度开发、栖息地破碎化和丧失是生物多样性衰退的主要原因,该公约将建立保护地作为关键的保护工具。2002年4月,CBD缔约方制定了“2002—2010生物多样性目标”,提出到2010年“全球每个生态区至少有10%的区域得到有效保护”,并确保“对生物多样性具有重要意义的区域得到保护”。2010年10月,在日本爱知县召开的CBD缔约方大会上,相关决议通过了“爱知目标”,即到2020年,至少17%的陆地和内陆水域、10%的海岸和海洋区域,特别是那些对生物多样性和生态系统服务至关重要的区域,将通过有效且公平管理的保护地系统和其他有效的区域保护措施得到保护。由此,其他有效的区域保护措施(OECM)正式进入生物多样性保护的进程。

2022年12月,CBD缔约方大会通过了《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》(简称昆蒙框架),提出了迄今为止最雄心勃勃的全球生物多样性保护目标,致力于在2050年实现人与自然和谐共生,其中包括“3030目标”——计划到2030年,通过建立保护地和OECM区域,有效保护和管理全球30%的陆地和海洋面积。

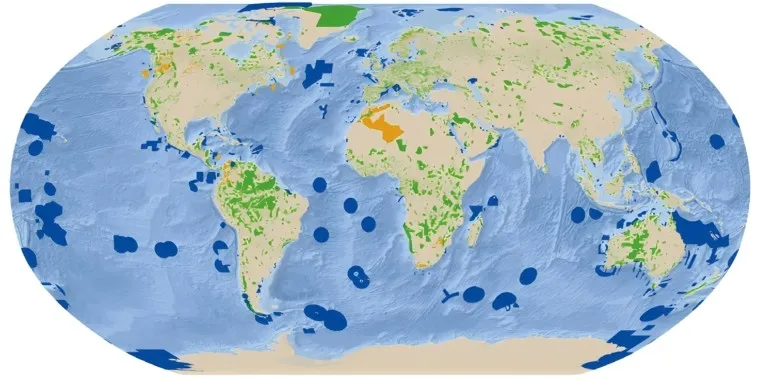

根据汇总全球自然保护地和OECM区域最新且最完整信息的“保护星球”数据库(ProtectedPlanet)提供的资料[4],截至2024年12月,全球已有17.62%的陆地面积纳入保护,包括286810个陆地官方保护地和6261个OECM区域;全球8.45%的海洋面积已被保护,包括16502个海洋保护地和202个海洋OECM区域。加拿大、南非、日本等国已开始建立OECM体系,并在“保护星球”数据库中持续更新相关数据。

OECM的定义与类型

OECM的定义

2018年,CBD缔约方大会决议对OECM做出明确定义:“保护地以外的地理定义地区,其治理和管理能实现生物多样性就地保护的积极、持续的长期成果,并能提供相关的生态系统功能和服务,且在适用的情况下,能实现文化、精神、社会经济价值以及其他与当地相关的价值。”

从定义上看,OECM区域与保护地的主要区别在于:保护地是目标导向,建立保护地的目的就是保护自然和生态系统;OECM是结果导向,其目标不一定是保护自然和生态系统,但从客观上看可实现自然和生态保护的结果。OECM解决了保护地建立动力不足的问题,通过结果导向机制调动原住居民、企业、高校等非专职保护机构的参与,共同推动生物多样性保护目标的实现。

OECM的类型

2019年11月,IUCN的OECM工作组发布了《其他有效的区域保护措施识别与报告指南》(下称《指南》)。该《指南》根据生物多样性保护在管理目标中的重要性不同,将全球OCEM分为以下3种类型。

辅助保护(ancillaryconservation)指生物多样性保护并非某个OCEM区域的主要目标,而是该区域其他目标的管理措施的副产品。这类OECM通常是由于其他管理活动(旅游、文化保护等)而间接实现生物多样性保护目标。

次要保护(secondaryconservation)指生物多样性保护是某个OCEM区域的次要目标。这类区域通常是为了实现其他主要目标而建立,但其管理和治理方式能实现生物多样性保护的长期成效。例如,城市公园和郊野公园虽然主要功能是满足公众游憩需求,但其面积足够大且自然程度较高,也具一定的生物多样性保护价值。

主要保护(primaryconservation)指生物多样性保护作为某个OCEM区域的主要目标。这些区域从特征上完全符合保护地的定义,但由于治理机构的意愿或法律限制的原因而没有被认定为保护地。

我国自然保护地体系的构成与OCEM分类

目前,我国正在建设以国家公园为主体的自然保护地体系,并按生态价值和保护强度高低,将全国自然保护地依次分为国家公园、自然保护区和自然公园三类。我国计划在2035年以前实现保护地覆盖国土面积18%的目标,然而经过优先整合,全国的自然保护地在2024年优化为6736处,覆盖国土面积已接近19%[6]。

我国的OECM不仅遵循IUCN《指南》的3种类型,而且专家建议可细分为15种潜在形式。从潜力上看,自然圣境、学校保留地和郊野公园等形式,在明确治理主体后,实现自然保护和可持续利用的潜力较大,是我国未来OECM的主要候选区域。值得注意的是,生态红线和国家重点生态功能区是我国土地利用类型中重要的生态保护用地形式,虽然在自然保护的潜力上只达到“中等”,但由于总面积巨大,在生物多样性保护和生态系统服务功能上发挥了极其重要的作用,因而从OECM的定义上看,它们也应成为OECM区域。

潜在的OECM典型案例

目前,我国和其他国家涌现出一批具有潜力成为OECM的典型案例,涵盖了广泛的地理区域和管理模式,其中一些已获官方认证并被纳入正式的保护体系,而另一些尚处于探索和验证阶段。这些潜在的OECM案例为理解和推广OECM提供了丰富的经验和启示。

云南石麦谷自然圣境

自然圣境指由土著人民和地方社区认可、具有精神和文化信仰意义的自然区域。它通常以传统文化为基础,旨在保护自然生态系统中的动植物及其生态服务功能,并依托当地公众的承认与尊重,成为赋有精神和文化信仰意义的特殊自然区域[8]。我国许多民族有自然圣境的传统文化,如傣族的竜林、彝族的龙山和太阳山、藏族的神山圣湖。OECM这一新型保护措施的引入,有助于推动自然圣境在主流自然保护领域获得更多认可。

石麦谷村位于云南省香格里拉市小中甸乡,是一个普通的藏族村庄,周围曾经有大片原始森林,并点缀着当地人视为神圣的神山圣湖。然而在1960年代后期,寄托并传承石麦谷村村民对上述自然圣境认同感的白塔被毁;自1970年代起,这里经历了大规模的森林采伐,直到1998年国家实施天然林禁伐政策才停止。在21世纪初,随着交通基础设施改善,小中甸乡因其优越的地理位置逐渐成为香格里拉的重要旅游景点。在经历半个多世纪的时代变迁后,石麦谷村的年轻一代逐渐失去对自然圣境的保护意识,同时村民对神山上的盗猎现象和游客遗留的垃圾也不怎么关心。

幸运的是,石麦谷村一位年长的乡村摄影师旺扎目睹了家乡的变化,深感忧虑。他努力说服村干部,并邀请香格里拉的阿翁活佛,一同在石麦谷重建了白塔。白塔的重建不仅重新凝聚了村民对自然圣境的认同,还促使村民达成共识,减少对神山上薪柴的采集。与此同时,村民虽然继续支持旅游开发,但坚决反对在神山上进行大规模旅游项目,认为神山是属于全村的神圣之地,一旦被破坏,最大受害者将是这里的世居村民。当然,他们也认为小规模生态旅游是平衡保护与发展的良好选择,既能避免未来的生态环境遭受破坏,又能让当前的村民受益。通过重建白塔,石麦谷村不仅恢复了村民对自然圣境的认同,还在可持续的生态旅游发展中实现了生物多样性保护目标。

北京大学校园自然保护小区

北京大学燕园不仅为北京大学师生提供了优美的学习和工作环境,而且在都市生物多样性保护方面发挥着重要引领作用。燕园秉承“师法自然”的传统园林设计理念,保留了原地自然山水的景观,植物群落完整,水体类型多样,几乎涵盖了东亚平原湿地的所有生态类型,保存了许多中国东部平原地区的原生生物,成为北京城区中一个适宜野生动植物栖息的绿色岛屿,是展现人与自然和谐共生的典范[9]。

自2002年起,北京大学师生中的自然爱好者开始调查燕园内的兽类、鸟类、鱼类、昆虫和植物。自2009年起,在北京大学自然保护与社会发展研究中心(下称研究中心)支持下,该校的绿色生命协会组织学生开展系统的鸟类监测、植物物候观察和巡护工作,并持续至今。目前,燕园已记录到野生兽类11种、鸟类230多种、两栖爬行类11种、鱼类26种、蝴蝶27种和蜻蜓26种,以及高等植物600多种,因而它被认为是国内动植物种类最丰富的城市绿地之一[9]。

2018年9月18日,北京大学校长办公会批准建立燕园自然保护小区。该保护小区的重点保护区域涵盖燕园北侧所有历史园林区,以及南部和西门外的小部分区域,总面积约0.425千米2。这是国内高校首个自然保护小区,也是北京市第一个自然保护小区。研究中心为该保护小区制定了一系列管理计划,主要包括三个方面:生物多样性监测、游憩管理和生物多样性管理。该保护小区对水体、林地、大乔木等重要植物的生境采取了与传统城市绿地管理不同的特殊措施,部分区域停止清理枯木、落叶,避免使用除草剂或农药,保持了多样化的乡土植被的近自然状态。这个学校保留地的建设和论证过程体现了北京大学师生、专家和校友等利益相关方共同参与的环境治理体系。

2024年,在生态环境部自然生态保护司支持下,中华环境保护基金会、华泰公益基金会和山水自然保护中心联合发起了面向全国的“OECM中国潜力案例”征集活动。最终,燕园自然保护小区成功入选。

日本里山农田景观

为了实现自然保护“3030目标”,日本正致力于建立一个灵活的OECM体系,其中里山农田景观作为潜在OECM区域而广受推崇。“里山”(Lishan)一词最初出现在日本江户时期,意指传统的农用薪炭林。进入1990年代,“农业多功能性”“可持续农业”“农村发展”等概念获得国际关注,推动了“里山”概念的拓展。如今,里山已涵盖村落及其周围的整体景观,包含次生林、草地、稻田、果园等多元土地利用形式,约占日本国土面积的40%[7]。

一个典型的里山案例是佐渡岛的朱鹮-稻田共生农业[7]。朱鹮是亚洲特有物种,曾在日本广泛分布,但由于农业现代化使用农药和化肥并破坏农田基础设施,导致栖息地丧失,最终发生野外灭绝。为了恢复朱鹮种群,日本以佐渡岛为基地,采取了从中国引入、人工繁殖、野化放飞等种群复壮措施,并保护朱鹮栖息地,同时发展以朱鹮—稻田共生农业系统为基础的区域可持续发展体系,包括采用生物培育农法、推广环境友好型农业、开展公众教育和推动多元主体参与和协作等。2011年,朱鹮—稻田共生农业系统被评为全球重要农业文化遗产,而佐渡岛的朱鹮保护成为濒危物种保护的成功典范。

通过持续的人工管理,日本里山农田景观不仅为地方居民生产食物和燃料,而且为动植物提供重要栖息地。里山还在土地保护、水源保护等方面发挥重要作用,并提供疗愈、休闲空间,激发艺术创作。如今,里山景观的传承得到了广泛推进,参与者不仅有农民,还有城市居民、私人组织和企业等;他们的倡议不仅旨在保护生物多样性,还致力于解决社会经济问题,如改善民生、振兴地方经济和促进城乡交流。因此,里山为“基于自然的解决方案”提供了宝贵示范。

我国发展OECM的建议

如前所述,我国已在2024年形成了整合优化后的自然保护地体系,覆盖的国土面积已超过“到2035年达到18%”的目标。未来,大规模新建自然保护地在我国已不再现实,“3030目标”将很可能主要靠OECM来实现。推动OECM体系的建设,发动全社会力量参与自然保护,已成为《中国生物多样性保护战略与行动计划》的重要内容。

众多自然保护领域的社会组织、企业和社区对于参与OECM的建立和管理表现出强烈的热情。结合国内外OECM发展经验,以下3点建议有较高可行性。

首先,明确政策层面的治理结构,并制定配套技术标准。目前,生态环境部已在《中国生物多样性保护战略与行动计划》中明确了我国OECM的目标。今后,自然资源部将在涉及OECM的国土规划和土地利用规划方面发挥主导作用,林草部门是承担自然保护地体系管理的重要职能部门,而生态环境部则为CBD履约牵头部门。如何实现部门间协作,出台OECM治理的相关标准,将是推动OECM在中国主流化的关键。

其次,采取自下而上的社会参与方式,注重结果导向,建立有效的成效评估和注册机制。OECM的成功实施离不开各利益相关方和全社会的积极参与。自下而上的机制有助于激发各方参与热情,促进地方政府、社会组织、企业和社区根据自身实际情况灵活参与,并形成良性互动。同时,建立一套清晰的注册、评估和退出机制,通过定期的效果评估和监督检查,确保各参与主体按OECM标准和要求开展工作,并持续优化和调整OECM管理模式,以确保其长期有效。

最后,建立资金激励机制,以鼓励各参与主体在OECM的建立和治理中实现协同效应。尽管OECM的核心理念是结果导向,但OECM的建立不应完全依赖外部的资源和推动;在实际操作中,资金支持和激励机制对于其成功实施至关重要。通过设立专项资金或提供财政补贴等方式,鼓励地方政府、社会组织、企业和社区等主体积极参与OECM的管理,将有利于实现生物多样性保护与当地社会和经济的协调发展。只有这样,OECM作为基于区域的生物多样性保护工具,才能真正得到广泛应用并发挥其应有的作用。

[1]HunterJrML,GibbsJP.Fundamentalsofconservationbiology.Oxford,UnitedKingdom:BlackwellPublishing,2007.

[2]GurneyGG,AdamsVM,álvarez-RomeroJG,etal.Area-basedconservation:takingstockandlookingahead.OneEarth,2023,6(2):98-104.

[3]DudleyN(eds).Guidelinesforapplyingprotectedareamanagementcategories.Gland,Switzerland:IUCN,2008.

[4]UNEP-WCMCandIUCN.ProtectedPlanetReport2024.Cambridge,UnitedKingdom;Gland,Switzerland:UNEP-WCMCandIUCN,2024.

[5]UNEP-WCMC.Protectedareasmapoftheworld,December2024.Cambridge,UnitedKingdom:UNEP-WCMC,2024.www.protectedplanet.net.

[6]第一财经.自然保护地整合优化:被撤并的2500多处何去何从.第一财经,2024.(2024-10-17)[2024-12-27].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1813129971150345318wfr=spiderfor=pc.

[7]姚忠,辛在军,吴永明,等.日本里山环境管理模式及对我国新农村建设的启示.生态与农村环境学报,2017,33(9):769-774.

[8]罗鹏,裴盛基,许建初.云南的圣境及其在环境和生物多样性保护中的意义.山地学报,2001,19(4):327-333.

[9]北京大学自然保护与社会发展研究中心.生物多样性100+全球案例选集.北京:山水自然保护中心,2021:82-83.

关键词:自然保护地其他有效的区域保护措施OECM自然保护“3030目标”■