长江经济带发展战略抑制了经济发展不平衡吗?

2025-01-26汪朝阳王宗威

摘 要:基于2010—2022年中国31个省的面板数据,以长江经济带发展战略的实施为准自然实验,采用双重差分模型实证检验长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响及其作用机制。研究发现:长江经济带发展战略对经济发展不平衡具有显著的抑制作用;异质性分析表明该抑制效应在经济发展落后地区显著,而在经济发展领先地区却不显著;此外,长江经济带发展战略对长江下游地区经济发展不平衡的抑制作用最大,上游地区次之,中游地区最小;机制检验表明长江经济带发展战略可以通过推动科技创新、增加人口流动和优化金融环境来抑制经济发展的不平衡且均表现出部分中介效应。

关键词:长江经济带发展战略;经济发展不平衡;双重差分

中图分类号:F127;F124 文献标志码:A 文章编号:1672-626X(2025)01-0103-14

改革开放以来,我国经济取得了巨大成就。根据国家统计局的数据,我国国内生产总值由1978年的0.37万亿跃升至2023年的129.43万亿,彰显了我国经济实力的显著增强。与此同时,我国幅员辽阔,不同地区间的经济基础、资源禀赋差异较大,区域经济发展不平衡不充分问题较为突出。党的二十大报告提出“促进区域协调发展”,“推进京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展,推动黄河流域生态保护和高质量发展”。长江经济带横跨我国东中西三大板块,涵盖长三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群等多个国家级城市群,构成了连接东部沿海经济发达地区与中西部内陆地区的桥梁。该区域在促进经济协调发展方面具有显著的代表性和重要性,同时面临着解决发展不平衡和不充分问题的挑战[1]。《长江经济带发展规划纲要》指出要“创新区域协调发展体制机制”,旨在通过体制机制的创新,打破区域间的壁垒和障碍,推动资源要素的优化配置和高效利用,实现区域内的协调发展。在这一背景下,对于长江经济带发展战略能否有效抑制经济发展不平衡这一问题的研究,有利于进一步理解长江经济带发展战略的政策内涵,为优化区域发展布局提供参考。

一、文献综述

本文研究长江经济带发展战略对经济发展不平衡的政策影响,当前针对经济发展不平衡的研究主要有以下三个方面。

首先,关于经济发展不平衡程度的测度及其演进和分布特征。在其测度方式上,现有学者多使用基尼系数、变异系数、泰尔指数[2]以及经济增长率的离差指标[3]对经济发展不平衡进行测度,此外有学者以全要素生产率来衡量经济发展质量,并在此基础上使用“逆绝对离散法”来测度经济发展不平衡程度[4]。在其演进和分布特征上,有研究表明,1990—2019年,我国总体经济发展不平衡程度呈“倒U”型变化趋势[5],三大地区经济发展不平衡程度的演化呈现出明显的异质性,西部地区的经济发展不平衡指数同样呈“倒U”型变化趋势,而中部和东部地区的经济发展不平衡指数则呈“U”型变化趋势[6]。此外,我国东部与西部之间的经济差距远高于北部与南部之间的经济差距,是我国区域经济差距的主要来源[7]。

其次,关于经济发展不平衡的影响因素。一方面,投入要素的非均衡分布是经济发展不平衡的主要原因[8]。地区间税收竞争能够通过改变劳动力要素的数量和质量、提高资本配置效率对经济发展不平衡产生影响[9-10];数字技术能通过提高数据要素的流动性、降低其排他性来推动经济协调发展[11];高铁的开通则能够通过缩小金融资源的聚集程度、提高金融资源的配置效率,抑制省内城市间的经济发展差异[12]。另一方面,产业结构升级和产业聚集也是经济发展不平衡的原因之一。产业结构转型升级能够通过贫困水平的降低来抑制地区经济不平衡程度[13],技术进步和教育水平的提升会进一步放大这种抑制效应[14];产业集聚通过其外部规模经济效应、技术外部性和资本外部性的综合作用,显著地扩大了聚集区域与非聚集区域之间的经济鸿沟[15]。同时,随着产业集聚的整体累积效应持续增强,地区内部的经济差异也将呈现不断扩大的趋势[16]。

最后,关于国家政策对经济发展不平衡的影响[17-18]。改革开放以来,国家实行“先富带动后富”的非均衡区域发展政策,这极大地推动了跨国企业在东南沿海的集中布局以及外国投资在当地的迅猛增长,直接促成了沿海地区经济的飞速崛起。相比之下,内陆地区在全球与地方经济互动的框架中,则处于相对不利的境地,导致内陆与沿海之间的经济差距不断扩大[19]。为了破解不平衡不充分的发展问题,国家实施了一系列区域协调发展战略,如东北振兴战略、中部崛起战略和西部大开发战略。这些战略的实施有效地将地区间的要素错配程度控制在一定的范围内,缓解了城市间经济发展不平衡的现象[20],并通过固定资产投资增加、产业结构升级和外商投资环境优化,推动地区经济收敛[21]。区域协调发展战略的实施还推动了城市群的快速崛起,使其成为我国区域经济协调发展的重要内容[22]。党的二十大报告明确指出,要以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。城市群的经济发展能够产生一种辐射效应,可以有效缓解经济发展过程中资源的错配和过度集中现象,通过推动生产要素和资源向周边中小城市转移和扩散,减少生产要素聚集程度,有效带动城市群内中小城市的发展,逐步缩小地区间经济差距,促进经济协调发展[23-24]。

综上,已有不少学者对我国经济发展不平衡展开研究。长江经济带发展战略是中央重点实施的区域发展战略,在其规划中多次提到“区域协调发展”,然而,针对长江经济带发展战略能否抑制经济发展不平衡,以及其具体作用机制的研究尚显不足。基于此,本文以2010—2022年中国31个省份(不含港澳台地区)的面板数据为样本,运用双重差分模型(DID)探究长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响效应。本文的边际贡献概括如下:第一,为回答长江经济带发展战略对经济发展不平衡产生的影响提供了经验证据,弥补了有关研究的不足;第二,本文根据区位的不同和经济发展水平的差异进行异质性分析,有利于准确识别长江经济带发展战略在地理位置和经济发展水平各异的状况下,对经济发展不平衡所产生的差异化效应;第三,在影响机制研究中,将科技创新、人口流动和金融环境作为中介变量,揭示了长江经济带发展战略影响经济不平衡发展的传导渠道。

二、研究假设

长江经济带是我国经济中心所在、活力所在,其突出地位不言而喻[25]。长江经济带发展战略的实施能够进一步发挥现有优势并激发潜在优势,抑制经济发展不平衡。首先,长江经济带发展战略的实施会进一步凸显长江这一内河第一“黄金水道”的优势,降低物流成本与交易费用。随着长江“黄金水道”功能的充分发挥和长江经济带综合立体交通走廊的建设,生产要素在沿江省份的流动成本将极大降低,资源的配置效率不断提升,上下游产业的联系愈加紧密,有助于落后地区的产业建设,促进区域协调发展,从而抑制经济发展不平衡。其次,长江经济带发展战略的实施会产生新的、更强的经济集聚效应。经济集聚会获得更大的分工收益和规模效益[26],并通过与要素流动的交互作用进一步促进区域协调发展[27]。亦即,长江经济带发展战略实施后,区域内各城市之间地理空间和功能的整合力进一步加强,释放潜在动能。最后,《长江经济带发展规划纲要》提出重点建设长三角、长江中游和成渝三个城市群,城市群的构建策略能够有力地破除地方保护壁垒与行政区域分割的局限性,显著削减交易过程中的成本负担,促进各类生产要素在更广泛空间内的自由流动与优化配置。此过程不仅提升了资源要素的使用效率,还促进了不同城市间基于比较优势的专业化分工与协同合作机制的形成,从而实现了城市间功能互补与协调发展的高级形态[28-29]。通过产业的有序转移与区域间的协调布局,以及高速铁路交通网络的持续优化与完善,长江经济带三大城市群内核心与边缘地区间经济差距逐步缩小,显著缓解了因过度集聚而产生的“集聚阴影”效应,实现了基于产业分工与资源优化配置的城市群整体协同发展格局[30]。基于此,本文提出假设1。

假设1:长江经济带发展战略能够有效抑制经济发展不平衡。

区域协调发展战略的实施可以优化要素配置,从而促进区域发展,抑制经济发展不平衡。本文将从科技创新、人口流动和金融环境三个路径阐述长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响机制。

第一,长江经济带发展战略通过推动科技创新抑制经济发展不平衡。2023年10月12日,习近平总书记在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上强调,“要坚持创新引领发展,把长江经济带的科研优势、人才优势转化为发展优势,积极开辟发展新领域新赛道,塑造发展新动能新优势。”长江经济带发展战略的实施会促进区域内各省(市)科教资源的进一步优化组合,推动科教资源与科技创新进一步协调融合,加强高层次科技创新人才进一步集聚,提升科技前沿领域原始创新能力。同时,已有研究表明,科技创新能够有效推动长江经济带协调发展[31]。基于此,本文提出假设2。

假设2:长江经济带发展战略通过推动科技创新来抑制经济发展不平衡。

第二,长江经济带发展战略有利于增加人口流动,从而抑制经济发展不平衡。长江经济带发展战略的实施能够推动经济带内各区域的交流合作,逐渐打破各区域之间的市场分割和地方保护,减少人口流动的障碍,使人口流动更加顺畅。由于资源和环境的承载力有限,长江经济带的发展须考虑长远利益,走生态优先、绿色发展之路。长江经济带的中心城市已出现人口过于密集的情况[32]。根据增长极理论,人口如进一步聚集将会产生负的外部性,出现规模不经济。此时部分人口会从中心城市向外围城市回流,不仅能缓解中心城市交通拥堵、环境污染和住房紧张的压力,还能为外围城市带来高层次人才、新技术和新的管理理念等资源,降低区域经济之间的发展不平衡。《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》指出,要重点建设沿江高铁,高铁的开通显著扩大了劳动力流动的地理边界,进而强化了长江中游及上游地区的地域性优势。此举措不仅促进了大量高素质劳动力的汇聚和流动,而且引发了显著的知识溢出效应。这一连锁反应有效地推动了长江中游与上游地区的经济社会进步与发展[33],有助于实现长江经济带协调发展。基于此,本文提出假设3。

假设3:长江经济带发展战略通过增加人口流动来抑制经济发展不平衡。

第三,长江经济带发展战略能有效优化金融环境,进而抑制经济发展不平衡。在分权体制下,城市群内地方政府间普遍存在着引资竞争,资本跨越行政区域存在流动障碍,形成“行政区经济问题”,导致效率损失[34]。随着长江经济带发展战略的全面启动,通过构建区域金融合作框架、创新区域联合投融资机制,能降低甚至打破区域间因地理分割而产生的壁垒和障碍,优化金融环境[35]。一方面,投资者会获得更多的投资信息,更容易寻找到有价值的投资项目,降低项目筛选的成本,提升金融效率。另一方面,长江经济带发展战略的实施会降低跨区域治理的“碎片化”问题,增加跨区域治理的系统性,这必然会降低投资项目的后期管理和监督成本,减少投资者由于信息不对称所导致的不确定性风险,增强长江经济带各城市对资本的吸引力,从而改善金融环境,优化资本配置,促进区域协调发展。基于此,本文提出假设4。

假设4:长江经济带发展战略通过优化金融环境来抑制经济发展不平衡。

三、研究设计

(一)模型构建

为了检验长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响,本文以长江经济带发展战略的实施作为一项准自然实验,将是否位于长江经济带范围内作为一种处理效应,运用双重差分模型(DID)来评估影响。构建以下回归模型:

[IRDit=α+βdidit+γControlit+μi+ηt+εit] (1)

其中,[α]为常数项;[IRDit]表示省份[i]在[t]年的经济发展不平衡指数,用来衡量该年度当地的经济发展不平衡程度;[didit]表示省份[i]在[t]年的政策变量,当该省份属于长江经济带发展战略所包含的11个省份且处于该政策实施当年及以后的年份时该变量取值为1,其余均取值为0,是本文的核心解释变量;[μi]为地区固定效应;[ηt]为时间固定效应;[Controlit]为控制变量合集;[εit]为误差项。

(二)数据来源与变量设定

本文选取2010—2022年作为样本区间,将中国31个省份(不含港澳台地区)作为研究对象,其中长江经济带包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州共11个省份,这些省份被设定为处理组,其余20个省份为对照组,得到403条样本观测值。数据来源于《中国统计年鉴》、国家统计局网站。

1. 被解释变量:经济发展不平衡指数

本文的被解释变量为经济发展不平衡指数[IRDit],参考徐生霞等(2021)[14]的方法,经济发展不平衡指数计算公式如式(2)所示。

[IRDit=PerGDPitPerGDPt-1] (2)

其中,[PerGDPit]表示省份[i]在[t]年的人均地区生产总值,[PerGDPt]表示[t]年全国人均地区生产总值。

2. 核心解释变量:时间与地区虚拟变量的交乘项

[did]是时间虚拟变量([T])与地区虚拟变量([D])的乘积。2016年,《长江经济带发展规划纲要》正式印发,确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局。借鉴巫强和陈宇超(2024)[36]的做法,2016年及以后的时间虚拟变量[T]取值为1,2016年以前的[T]取值为0。将长江经济带覆盖的11个省份的地区虚拟变量[D]取值为1,其余20个省份的地区虚拟变量[D]取值为0。

3. 中介变量

为研究长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响机制,本文选取科技创新([Inn])、人口流动([Pom])和金融环境([Fin])作为中介变量。参考庞洪伟等(2024)[37]的做法,用每万人专利授权数作为科技创新([Inn])的代理变量。在区域一体化政策实施的初期人口流动会带来集聚效应与规模效应,大城市的人口密度会增加,参考彭迪云等(2023)[38]的做法,用各地区人口密度来度量各地的人口流动([Pom])。参考戴宏伟和赵洋(2023)[39]的做法,用各地金融机构年末贷款余额来度量各地的金融环境([Fin])。

4. 控制变量

本文选取政府干预([Gov])、教育水平([Edu])、产业结构([Ind])和交通水平([Tra])为控制变量。其中,政府干预([Gov])借鉴宋志秀和葛翔宇(2022)[40]、李林汉和李建国(2022)[41]的做法,用政府财政一般预算支出与地区生产总值之比来衡量。教育水平([Edu])借鉴胡艳等(2023)[42]的做法,用每十万人高等院校在校生数来衡量。产业结构([Ind])借鉴晁静等(2019)[43]、李向阳等(2022)[44]的做法,用第二、三产业生产总值占各省份GDP的比重来衡量。交通水平([Tra])借鉴杨芯和陆小莉(2023)[5]的做法,采用公路里程与铁路里程之和来衡量。

各变量的描述统计如表1所示。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

表2报告了长江经济带发展战略对经济发展不平衡影响的基准回归结果。从结果可以看出政策变量([did])在5%的水平上对被解释变量经济发展不平衡指数([IRD])产生显著的抑制作用,政策变量([did])的系数值随着控制变量的加入呈现出递减的趋势,由-0.059下降至-0.064,其显著性保持在5%的水平,表明政策的抑制作用增强。因此,长江经济带发展战略有助于抑制经济发展不平衡,验证了假设1。控制变量中,政府干预和教育水平扩大了地区间的差距,产业结构和交通水平则对地区间差距的影响不显著,可能的原因是:政府干预能够通过扶持中小企业、引导产业结构升级、投资基础设施建设等方式推动本地经济快速发展[45],扩大地区间经济发展的差距;而教育水平高的地区往往聚集了大量高素质人才,有利于本地区产业结构的优化升级和市场规模的扩大,实现本地区经济发展水平的赶超,扩大地区间经济发展的差距;各地区产业结构调整是一个长期的过程,长江经济带产业结构高级化、合理化水平呈现出的“下游地区>中游地区>上游地区”格局在短期内难以改变[46],单纯依靠产业结构的变迁无法在短期内推动经济协调发展;交通基础设施的改善为劳动力和各类生产要素的流通提供了有利条件,但还需要配套政策和产业吸引优质资源向落后地区流动,推动当地经济发展,以实现长江经济带的协调发展。

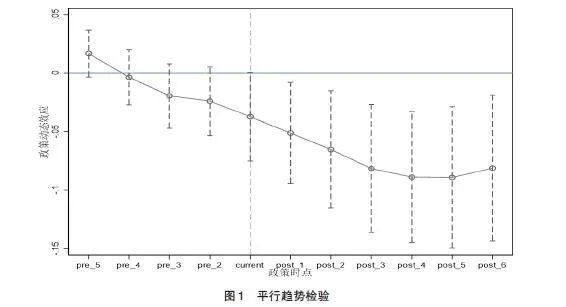

(二)平行趋势检验与动态效应分析

在政策实施前实验组和对照组具有共同的趋势,即平行趋势假设,是双重差分模型结果有效的前提条件。图1展示了平行趋势检验的结果,将2016年作为长江经济带发展战略实施的年份,可以看出在政策实施之前政策变量并不显著,在政策实施的当年及之后政策变量显著,随着时间的推移,其显著性不断提高。结果进一步验证了长江经济带发展战略对经济发展不平衡的抑制作用。

(三)稳健性检验

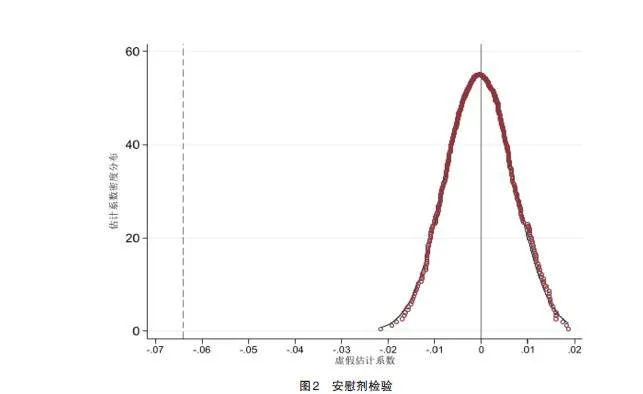

1. 安慰剂检验

本文从样本中随机“筛选”处理组,按式(1)进行回归,得到1个虚假估计系数,重复上述过程500次,得到500个结果,500个系数估计值分布情况如图2所示。由图2可知,几乎所有安慰剂检验的系数集中在-0.02到0.02这个区间范围内,而基准回归结果是-0.064(图2中虚线所示),表明基准回归结果受到其他因素的干扰很小,长江经济带发展战略的政策效应具有较强稳健性,即基准回归得出的系数值在统计上的显著性是稳健的。

2. 更换被解释变量

借鉴徐生霞和陈婷婷(2023)[6]的做法,由式(3)计算得出经济发展不平衡相对指数代替式(1)中的[IRDit],进行稳健性检验。式中[IRDit]表示省份[i]在[t]年的经济发展不平衡指数,[Max(IRDt)]表示[t]年各地区经济发展不平衡指数的最大值。

[IRD-reit=IRDitMaxIRDt] (3)

更换被解释变量后的检验结果如表3所示,可以看出政策变量对被解释变量在5%的水平上产生了显著的抑制作用,这一检验结果与表1结果一致,说明前文检验结果是稳健的。

3. 变量滞后一期

表4第(1)-(2)列展示了将变量滞后一期后的回归结果,可以看出政策变量([did])对被解释变量在5%的水平上产生了显著的负向影响,其系数为-0.049,加入控制变量后其系数降低为-0.052,显著性保持不变,表明政策的实施对经济发展不平衡的抑制效果加强。这一检验结果与前文一致,再次验证了前文检验结果的稳健性。

4. PSM—DID

为确保前文基准回归结果的准确性,进一步采用倾向匹配差分法(PSM-DID)分析长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响。表4第(3)-(4)列展示了PSM-DID效果及平衡性检验结果,可以看出政策变量([did])对被解释变量在5%的水平上产生了显著的负向影响,其系数为-0.068,表明长江经济带发展战略对经济发展不平衡具有显著的抑制效应。PSM-DID估计方法与基准回归结果一致,进一步验证了前文检验结果的稳健性。

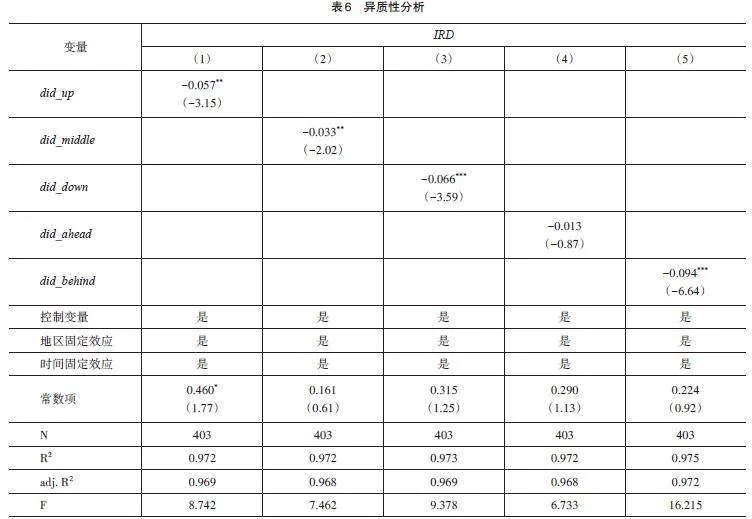

5. 排除其他政策影响

有研究表明,长江三角洲区域一体化发展战略和“一带一路”政策均能够在一定程度上缩小地区间的经济差距[47-48],且所涉及的地区与长江经济带发展战略存在部分重合,可能对长江经济带经济发展不平衡产生影响,减少本文研究结论的可信度。为减少这些政策的影响,参考王清刚和汪帅(2022)[49]的做法,将前述政策的虚拟变量加入本文的回归模型,结果见表5。表5第(1)-(2)列展示了将长江三角洲区域一体化发展战略政策变量([Csj])加入模型后的回归结果,结果显示长江经济带发展战略的政策变量([did])依然显著地抑制了经济发展不平衡。第(3)-(4)列展示了将“一带一路”政策变量([Tbar])加入模型后的回归结果,结果显示长江经济带发展战略的政策变量([did])依然显著地抑制了经济发展不平衡。前文实证结果的稳健性得到验证。

五、进一步分析

(一)异质性分析

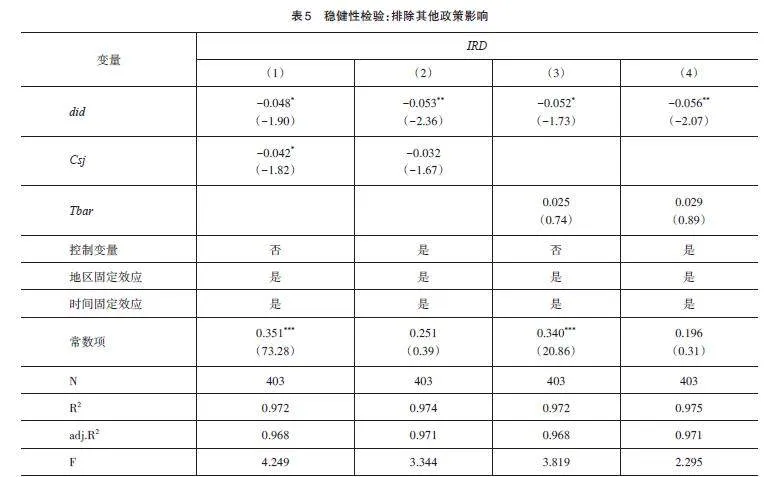

1. 区分上中下游地区

本文将实验组中的11个省份按上中下游进行划分。将上海、浙江、江苏3个省份划分为上游地区;将安徽、江西、湖南、湖北4个省份划分为中游地区;将重庆、四川、云南、贵州4个省份划分为下游地区。本文定义三个虚拟变量:上游([up])、中游([middle])、下游([down]),上游地区[up]取1、其余变量取0,中游地区[middle]取1、其余变量取0,下游地区[down]取1、其余变量取0。借鉴张鑫宇等(2023)[50]的做法,将这三个虚拟变量分别与核心解释变量[did]生成交互项:[did_up]、[did_middle]、[did_down],将交互项分别放入模型进行回归,表6第(1)~(3)列展示了回归结果。结果显示长江经济带发展战略对经济发展不平衡的抑制作用在上中下游地区均显著,其抑制效果在下游地区最强,上游地区次之,中游地区最弱。

2. 区分经济发展领先地区与落后地区

经前文实证检验可知,长江经济带发展战略能够有效抑制经济发展的失衡程度,为进一步探究该战略对经济发展领先的省份和经济发展落后的省份所产生的影响是否存在差异,以研究期间各省份人均生产总值均值与全国人均生产总值均值之比作为标准,判断各地区经济发展水平,该比值小于1的省份被定义为经济发展落后于全国平均水平的省份,该比值大于1的省份被定义为经济发展领先于全国平均水平的省份。本文定义两个虚拟变量:领先([ahead])和落后([behind]),经济发展领先于全国的省份[ahead]取1、[behind]取0,经济发展落后于全国的省份[ahead]取0、[behind]取1。将这两个变量分别与核心解释变量[did]生成交互项:[did_ahead]、[did_behind],将交互项分别放入模型进行回归,表6第(4)列和第(5)列展示了回归结果。结果显示长江经济带发展战略能够有效抑制落后地区的经济发展不平衡,但该抑制效应在经济发展领先地区不显著。

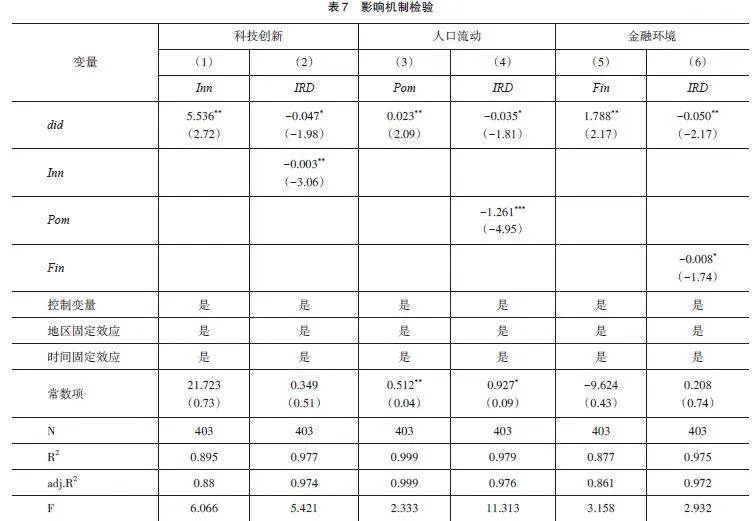

(二)影响机制检验

本文采用三步展开法来检验长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响机制,参考熊学丽等(2024)[51]的研究构建以下中介效应模型:

[Mit=α1+β1didit+γ1Controlit+μi+ηt+εit] (4)

[IRDit=α2+β2didit+γ2Controlit+γ3Mit+μi+ηt+εit] (5)

其中,[Mit]代表省份[i]在[t]年的中介变量,其余变量同式(1),将式(4)、式(5)同式(1)进行比较,当系数[β、β1、β2]和[γ3]均显著,且[β2lt;β]时,则被判定为存在部分中介效应;当系数[β、β1]和[γ3]均显著,且[β2]不显著,则被判定为存在完全中介效应。

表7展示了中介效应模型的回归结果。第(1)-(2)列展示了科技创新作为中介变量的回归结果,可以看出,将科技创新加入模型后,该变量对被解释变量的影响在5%的水平上显著,系数值为-0.003,表明科技创新能够有效抑制经济发展不平衡。政策变量的系数值由-0.064上升至-0.047,表明其对经济发展不平衡的抑制效应减弱,故科技创新在政策变量对被解释变量的影响中发挥了部分中介效应,假设2得到验证。第(3)-(4)列展示了人口流动作为中介变量的回归结果,可以看出,将人口流动加入模型后,该变量对被解释变量的影响在1%的水平上显著,系数值为-1.261,表明人口流动能够有效抑制经济发展的不平衡,政策变量的系数值由前文的-0.064上升至-0.035,其显著性由5%下降至10%,表明其对经济发展不平衡的抑制效应减弱,说明人口流动在政策变量对被解释变量的抑制中发挥了部分中介效应,假设3得到验证。第(5)-(6)列展示了金融环境作为中介变量的回归结果,可以看出,将金融环境加入模型后,该变量对被解释变量的影响在10%的水平上显著,系数值为-0.008,政策变量的系数值由前文的-0.064上升至-0.050,表明其对经济发展不平衡的抑制效应减弱,说明金融环境在政策变量对被解释变量的抑制中发挥了部分中介效应,假设4得到验证。

六、研究结论及政策建议

(一)研究结论

本文基于全国31个省份2010—2022年的面板数据,研究长江经济带发展战略对经济发展不平衡的影响。研究结果表明:(1)长江经济带发展战略对经济发展不平衡具有显著的抑制作用。(2)长江经济带发展战略对经济发展不平衡的抑制效应存在明显的异质性,该抑制效应在经济发展落后地区显著,但在经济发展领先地区不显著。同时,长江经济带发展战略对长江下游地区经济发展不平衡的抑制作用最大,上游地区次之,中游地区最小。(3)长江经济带发展战略可以通过推动科技创新、增加人口流动和优化金融环境来抑制经济发展不平衡。

(二)政策建议

第一,继续深入实施长江经济带发展战略。充分发挥长江经济带发展战略对经济发展不平衡的抑制作用,持续推动区域协调发展。具体而言,要加强政策引领和制度保障,进一步完善产业链、供应链的合作机制;要充分发挥“黄金水道”的天然优势,依托一体化的交通网络,完善各类生产要素跨区域、跨部门、跨层级流动机制;深入发掘长江经济带的发展潜力,打造一个横贯东西、承接南北、通江达海的区域合作典范。

第二,考虑到长江经济带发展战略对经济发展不平衡的抑制作用存在区位和经济发展水平上的异质性,因此,有必要制定差异化的政策。在充分考虑长江经济带各区域经济发展水平和长江上中下游空间区位的基础上,对于经济发展水平较低的地区应充分利用长江经济带发展战略各项政策,进一步强化该战略对经济发展不平衡的抑制作用,促进经济高质量发展。对于经济发展较为发达地区应继续发挥引领作用,带动落后地区发展。

第三,科技创新、人口流动以及金融环境共同构成了长江经济带发展战略抑制经济发展不平衡的三大核心机制。为了更有效地利用这些机制,首先需要制定完善的科技创新政策,不仅要加大对科研机构和企业的科技投入力度,还要注重创新成果的转化应用,以科技创新引领产业升级和经济结构优化。在人口流动方面,要着重降低人口流动的障碍,尤其是在户籍管理、就业调控、教育医疗等方面的政策壁垒。这意味着要推动户籍制度改革,实现教育、医疗等公共资源的均衡配置,促进劳动力在地区间的自由流动和合理配置。同时,金融环境的优化也是不可或缺的一环。要进一步强化地区间的金融合作,推动金融机构的跨区域合作与信息共享,优化金融资源配置,降低企业融资成本,加速资本流动和金融市场一体化进程,为经济发展提供强有力的金融支持。

参考文献:

[1] 刘嗣方.习近平总书记关于推动长江经济带发展重要论述的内涵要义、内蕴方法及创新贡献[J].改革,2024(2):1-14.

[2] 李麦收,李华.国家大数据综合试验区设立能缓解城市经济发展不平衡吗?[J].经济经纬,2024(3):16-27.

[3] 聂国卿,朱银彦,张家培.发展不平衡对中国雾霾污染空间外溢效应的影响研究[J].中南大学学报(社会科学版),2022(4):80-93.

[4] LIU Q,XU S,LU X. Imbalance Measurement of Regional Economic Quality Development:Evidence from China[J].The Annals of Regional Science,2020(65):527-556.

[5] 杨芯,陆小莉.地区经济发展不平衡的演变轨迹与影响效应[J].统计与决策,2023(10):105-110.

[6] 徐生霞,陈婷婷.我国地区经济发展不平衡的测度及其减缓路径分析[J].统计与决策,2023(4):101-106.

[7] 刘学良,续继,宋炳妮.中国区域发展不平衡的历史动态、表现和成因——东西差距和南北差距的视角[J].产业经济评论,2022(2):152-167.

[8] 赵建梅,祝雨翔.市场化进程与地区经济不均衡——基于夜间灯光数据的分析[J].中央财经大学学报,2023(4):105-117.

[9] 储德银,迟淑娴,刘俸奇.地方政府税收竞争助推了经济发展不平衡吗——基于劳动力流动的视角[J].经济学动态,2023(11):51-71.

[10] 彭飞,蔡靖,吴华清.增值税分成、财政激励与城市经济发展不平衡——内在机制与经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023(3):70-90.

[11] 刘秉镰,袁博,刘玉海.数字基础设施如何畅通区域间资本要素流动?——基于企业注册大数据的证据[J/OL].数量经济技术经济研究,1-18[2025-01-02].https://doi.org/10.13653/j.cnki.jqte.20241115.002.

[12] 郑联盛,孟雅婧,李俊成.高铁开通、金融资源配置与区域经济发展不平衡——基于PSM-DID模型的估计[J].金融评论,2022(3):39-61+124-125.

[13] 冯亮,刘强,徐生霞.贫困治理、产业结构与区域经济发展不平衡[J].经济与管理研究,2021(10):36-50.

[14] 徐生霞,刘强,陆小莉.中国区域发展不平衡时空演进特征及影响效应分析——基于产业结构转型升级的视角[J].财贸研究,2021(10):14-26.

[15] 范剑勇.市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势——兼谈对地区差距的影响[J].中国社会科学,2004(6):39-51+204-205.

[16] 刘军,徐康宁.产业聚集、经济增长与地区差距——基于中国省级面板数据的实证研究[J].中国软科学,2010(7):91-102.

[17] 王亮,张芳芳.一体化是否加剧了城市群内部发展不平衡?——基于京津冀与成渝城市群的比较研究[J].城市发展研究,2022(2):41-47+2.

[18] 孙志燕,侯永志.对我国区域不平衡发展的多视角观察和政策应对[J].管理世界,2019(8):1-8.

[19] 邢祖哥,贺灿飞.区域不平衡:理论回顾、研究进展与未来展望[J].地理科学进展,2024(9):1839-1852.

[20] 王怡颖,赵子萌.区域政策对经济发展不平衡影响的实证检验[J].统计与决策,2022(10):151-156.

[21] 丁建臣,张露子.中部崛起战略的经济效应评估——基于261个地级市数据的PSM-DID方法研究[J].上海金融,2022(8):67-79.

[22] 王青,金春.中国城市群经济发展水平不平衡的定量测度[J].数量经济技术经济研究,2018(11):77-94.

[23] 任忆冬.促进我国区域经济平衡发展的路径与模式[J].税务与经济,2022(5):94-100.

[24] 赵儒煜,许军.东北地区要素空间集聚与不平衡发展研究[J].地理科学,2020(7):1104-1113.

[25] 冯俊,成长春.长江经济带支撑中国式现代化的逻辑、特征和着力点[J].现代经济探讨,2024(4):93-100.

[26] 张学良,李培鑫,李丽霞.政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验[J].经济学(季刊),2017(4):1563-1582.

[27] 张治栋,吴迪.产业空间集聚、要素流动与区域平衡发展——基于长江经济带城市经济发展差距的视角[J].经济体制改革,2019(4):42-48.

[28] 李兰冰.中国区域协调发展的逻辑框架与理论解释[J].经济学动态,2020(1):69-82.

[29] 刘秉镰,袁博.中国式现代化视域下城市群发展的理论逻辑与路径选择——学习习近平总书记关于城市工作的重要论述[J].城市问题,2023(3):12-16.

[30] 唐晓超.城市群一体化政策能否缓解集聚阴影?——基于长江经济带三大城市群县级数据实证[J/OL].世界地理研究,1-12[2025-01-02].http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1626.P.20240620.1742.004.html.

[31] 杨仁发,沈忱.科技创新、政府干预与长江经济带区域协调发展[J].统计与信息论坛,2022(3):24-33.

[32] 刘志峰,王斌,马颖忆,等.长江经济带人口与经济耦合的区域差异研究[J].宏观经济管理,2018(6):50-57.

[33] 谭志雄,邱云淑,罗佳惠,等.长江经济带高铁开通对第三产业集聚影响研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2023(1):38-55.

[34] 唐为.要素市场一体化与城市群经济的发展——基于微观企业数据的分析[J].经济学(季刊),2021(1):1-22.

[35] 郭濂.长江经济带发展的金融支持措施研究[J].宏观经济管理,2015(9):61-64.

[36] 巫强,陈宇超.长江经济带发展战略与产业结构升级——基于可持续发展的视角[J].长江流域资源与环境,2024(2):229-241.

[37] 庞洪伟,刘鑫雨,巩艳红,等.物联网发展、科技创新与农业碳排放强度[J].经济问题,2024(2):77-83.

[38] 彭迪云,冯怡,李伊力.区域一体化政策实施的民生福祉增进效应——基于“长江经济带发展战略”的研究[J].学术月刊,2023(7):61-73.

[39] 戴宏伟,赵洋.科技创新差异扩大了南北经济差距吗?——基于地级市专利数据的实证分析[J].城市发展研究,2023(12):97-105.

[40] 宋志秀,葛翔宇.金融集聚、政府干预、对外开放与地区经济发展[J].统计与决策,2022(19):150-153.

[41] 李林汉,李建国.数字普惠金融、经济开放对经济高质量发展的非线性效应[J].统计与决策,2022(11):104-108.

[42] 胡艳,张加阳,杜宇.财政科技支出、人力资本与长三角区域协调发展[J].华东经济管理,2023(10):13-22.

[43] 晁静,赵新正,李同昇,等.长江经济带三大城市群经济差异演变及影响因素——基于多源灯光数据的比较研究[J].经济地理,2019(5):92-100.

[44] 李向阳,赵永辉,柯稚晖.贸易开放与地区经济增长:基于市场一体化的门槛效应考察[J].科学决策,2022(6):16-33.

[45] 宋佳莹.地方政府干预、私营企业市场进入与经济增长:政企关系视角[J].江苏大学学报(社会科学版),2024(4):101-114.

[46] 张明斗,周川.长江经济带城市生态财富与产业结构变迁的空间关联及互动效应[J].经济地理,2024(6):82-92.

[47] 许培源,程钦良.“一带一路”向西开放促进我国东西部经济协调发展研究[J].中国软科学,2021(9):75-84.

[48] 郭艺,曾刚,陈鹏鑫,等.长三角区域经济差距演变与政策效应分析——基于长三角扩容视角[J].地理科学进展,2024(9):1681-1695.

[49] 王清刚,汪帅.区域经济政策与企业全要素生产率——基于“长江经济带”经济政策的准自然实验研究[J].中南财经政法大学学报,2022(5):134-146.

[50] 张鑫宇,汤向俊,刘瑞明.政策红利、地理禀赋与增长差异——来自“长江经济带发展战略”的证据[J].学术月刊,2023(7):46-60.

[51] 熊学丽,郁港宁,黄加顺.“创城”与人才集聚——基于创新型城市的准自然实验[J].科学学与科学技术管理,2024(4):3-17.