倪端《聘庞图》新探

2025-01-25蔡力杰

晚明鉴赏家屠隆《考槃余事》有云:“高斋精舍,宜挂单条。若对轴,即少雅致,况四五轴乎……今人以孤轴为嫌,不足与言画矣。”这段文字尽管本意在于针砭时弊,却也从侧面反映了明人对组合性绘画的青睐。从画史脉络上看,中国古代卷轴画素以单一画幅为主流,即所谓“遇其适兴,则留数笔,岂能有对轴哉” 。直至明清时期,由多件作品构成的组画异军突起,并延及山水、花鸟、人物等诸画科,乃至衍生出“屏条”这一流行的装裱形式。

关于上述美术史现象,以往不乏学者留意。薛永年从形制演变的角度出发,将成组屏条与唐代的绢本壁画相联系;扬之水则将组画兴起归因于宋元坐具的发展及居室格局的迁变;近来一些学者认为它们很可能承继了两宋“四时图绘”的母题传统。但上述讨论未免失之宽泛,不仅未能梳理出一条具体且明晰的演进脉络,也难以阐明组合性绘画之于明清绘画的深远意义。

为了深化此议题,明代宫廷画家倪端的《聘庞图》(图1) 无疑提供了一个绝佳案例。尽管此作向来以独幅状态示人,但在历史上却具有极为典型的组合属性,并与明初绘画形制的革新背景紧密关联。鉴于此,本文旨在重新讨论此作,在廓清故事原型、钩沉政治语境的基础上,尝试还原该画在明代宫廷中的原始形态,继而探讨其反映的组合化现象,揭示明清组合性绘画在传统与现实互动中的生成过程。

一、庞公还是伊尹:倪端《聘庞图》再考

倪端字仲正,楚江人,是活跃于明景泰至弘治年间的宫廷画家,史载其“道释精妙入神,兼工人物、花卉,其山水宗马远一派”。倪端见诸著录的作品主要有《南阳卧龙图》《严陵钓叟图》《牧羊图》等,而《聘庞图》则是其唯一传世的人物故事画。此作描绘了山水背景中庄肃的礼聘场景,现有研究将之指认为汉末荆州刺史刘表礼聘庞德公故事,并认为其牵涉着明代宫廷颂圣、求贤之语境,具有借古颂今的政治隐喻。这一解读长期以来深入人心,以至于一批内容相近的画作也被冠以“聘庞图”之名(图2—图4)。

然而,上述《聘庞图》的命名实则多有偏颇,画面呈现与故事情节明显脱节。倪端《聘庞图》最早仅以泛泛的“山水”为名,直到1979年,学界才始用“聘庞图”一名。对此命名依据,单国强阐释道:“画面展现的是刘表亲至山林延请庞公的情景,庞公布衣草履,腰系宽带,石台上放着外衣、草帽、竹篮、铁锨,正‘耕于垄上’,与刘表相见时,手中还扶着锄把。刘表官冠衮服,手捧聘书,躬身延请,后随持节、牵马、执伞侍从数人。画面刻画刘表聘庞态度诚挚谦恭,较成功地表现了礼贤的主题。”行文立足于画中人物的装束、道具与姿态等细节,并援引相关文本为据,从而提出“聘庞”的推断。只是此一图文互证未免流于浅表,忽略了文本深层的意指。按《后汉书·庞公传》所载:

庞公者,南郡襄阳人也。居岘山之南,未尝入城府。夫妻相敬如宾。荆州刺史刘表数延请,不能屈,乃就候之。谓曰:“夫保全一身,孰若保全天下乎?”庞公笑曰:“鸿鹄巢于高林之上,暮而得所栖;鼋鼍穴于深渊之下,夕而得所宿。夫趣舍行止,亦人之巢穴也。且各得其栖宿而已,天下非所保也。”因释耕于垄上,而妻子耘于前。表指而问曰:“先生苦居畎亩而不肯官禄,后世何以遗子孙乎?”庞公曰:“世人皆遗之以危,今独遗之以安。虽所遗不同,未为无所遗也。”表叹息而去。后遂携其妻子登鹿门山,因采药不反。

此故事主旨在于彰显庞德公超然物外的高隐之德,而非着墨于刘表的延聘之举。更何况历史上的刘表声名不佳,其“外宽内忌,好谋无决,有才而不能用,闻善而不能纳”,显然难以充任入画的后世垂范。

此外,倪端《聘庞图》的命名之误还能借助图像细读得到进一步佐证。可以看到,此画中特意绘制了两件醒目的仪仗器用——“诰敕”(图5) 与“旌节”(图6),前者乃授爵封官的文书凭证,后者则为遣使行事的凭信。它们同时出现,既凸显了征聘的隆重,又指示着君主缺席、使臣代为行事的隐含背景。从这个角度考量,倪端《聘庞图》中的捧敕者绝不可能是荆州刺史刘表,其身份只可能是与身后持节者一道前来礼聘的某位君王之使臣。

既然聘庞之说出于文本误读,那么倪端此画的故事原型自然需要重新考订。为此,笔者对历代征聘典故进行了细致的爬梳与比对,最终发现夏末商初的商汤聘伊尹故事与画面场景最为契合。商汤聘伊尹一事最早见诸先秦典籍,《孟子》有载:“伊尹耕于有莘之野……汤使人以币聘之,嚣嚣然曰:‘我何以汤之聘币为哉?我岂若处畎亩之中,由是以乐尧舜之道哉?’汤三使往聘之。既而幡然改曰:‘与我处畎亩之中,由是以乐尧舜之道,吾岂若使是君为尧舜之君哉,吾岂若使是民为尧舜之民哉,吾岂若于吾身亲见之哉!’”在此一文本中,受聘的伊尹乃“耕于有莘之野”,无疑合乎画中形象;同时,礼聘者商汤并未亲临而是“三使往聘之”,这也与代君行事的画面隐喻相符。更关键的是,商汤聘伊尹故事曾作为杂剧戏目出现于元明宫廷演剧活动中,如元人杨维桢有云:“开国遗音乐府传,白翎飞上十三弦。大金优谏关卿在,伊尹扶汤进剧编。”脉望馆抄校的明代宫廷内府杂剧中亦录存元人郑光祖《立成汤伊尹耕莘》一剧。由此观之,明代宫廷上下对于商汤聘伊尹的故事颇为熟稔,作为倪端《聘庞图》的故事原型在接受层面显然更为合理。

不仅如此,商汤聘伊尹题材绘画在明代宫廷语境中也被频频提及。明初萧仪有诗题写《成汤聘伊尹图》:“夏德昏滛海宇腥,有莘乐道正躬耕。偶因三聘幡然出,重使斯民见太平。”另一例证则源于成化间刘珝在文集中的记述:

成化十九年五月二十日,上命太监常芳即文渊阁,赐臣某象骨银铰扇一,金箱花合香鼓坠一,盛以绛帛匣,御笔亲题其上曰“户部尚书刘先生”。臣某顿首拜受讫,捧观再四,不胜感荷天地之恩。内扇面绘《征聘伊尹》图,复有上所制《汉宫春》词。

相关例证显示了商汤聘伊尹题材绘画在明代宫廷中的流行。可惜的是,上述作品均未传世,今天只能借助部分晚近作品稍稍窥测此类题材之风貌。如赵孟頫款《汤王征尹图》(图7),从笔墨风格上判断当属明代中后期作品。画面中,扶锄而立的伊尹一副农人打扮,正与来使攀谈,左侧有车马仆从,当中持节者、捧敕者历历分明,个中情景恰与倪端《聘庞图》相类。而明清时期商汤聘伊尹题材的工艺美术品则提供了更多佐证:崇祯青花笔筒(图8) 以“伊尹耕莘”为主题,器身所绘图案同样为使臣躬身捧敕,农夫扶锄站立,车马仆从侍立旁侧;清叶拱晖监制的“三聘伊尹”墨拓(图9)虽简省了田亩、仆从等若干元素,但使臣捧敕、农人回敬的核心情节仍能与倪端《聘庞图》相对照。

通过文本与图像两方面的考订,倪端《聘庞图》得以正本清源,从纰缪的聘庞叙述中剥离,与商汤聘伊尹故事重建牢固联系。在此基础上,新旧画题的更替也难免带来画作意涵阐释的变迁。作为典型的征聘题材绘画,倪端《聘庞图》首先能够套用传统的政治叙述框架——强调图像歌功颂德的宣教功能,其要旨正如学者指出的那样,“这类题材无疑是借古喻今,旨在表彰当朝选贤任良的德政”。同时,宫廷叙事性人物画所承载的镜鉴功能还流露着劝诫意味,时刻提醒君主当怀有求贤若渴的惜才之心。当然,朝臣同样需要深刻理解这一规鉴暗喻,并能与皇帝形成微妙的互动与共鸣。对于此关系下的寓意,夏璇、王海峰有精确总结:“群臣会在这种与皇帝共同赏画的经验中形成与君王在‘求贤招隐’上的共识与默契,并更好地围聚在君王周围,与圣主明君一起对庞大的帝国进行经营,开创一个理想的太平盛世,泽被天下,野无遗贤。”

具体到倪端《聘庞图》,此作除了彰显明君贤臣上下一心、共营盛世的旨趣,更指涉着现实与历史的双重语境。首先,倪端《聘庞图》与明代早期人才匮乏的现实危机息息相关。明朝初建之际,面对元末战乱导致的萧条局面,朝廷当务之急是广纳人才以重整秩序、恢复经济。不幸的是,囿于科举未善且遗老不仕,官方在选贤任能上可谓举步维艰。窘境下的统治者因此不得不谋求一种特殊的选官方式——荐举。正如解扬指出的:“明初荐举盛极一时,后成为祖制,被赋予了在有明一代推行的合法性。”

宣德帝在《即位诏》中即明确指出:“安民之道,必在守令得人。今军民中有行己廉正、才堪抚字者,许见任官具实荐举,朕将亲择而用之。”余继登《典故纪闻》亦记载:宣宗尝作《猗兰操》赐诸大臣,序曰:昔孔子自卫反鲁,隐居谷中,见兰之茂与众草为伍,自伤不逢时,而托为此操。朕虑在野之贤有未出者,故亦拟作其词,曰:兰生幽谷兮,晔晔其芳,贤人在野兮,其道则光。嗟兰之茂兮,众草为伍,于乎贤人兮,汝其予辅。又谕之曰:荐贤为国,大臣之道。卿等宜勉副朕意。

可见在人才紧缺的压力之下,明初统治者爱才若渴,甚至亲自引导宫廷文艺活动,这一现实诉求无疑为倪端《聘庞图》的出现与流行提供了丰沃土壤。

其次,倪端《聘庞图》的创作背后还蕴含着对历史传统隐而不彰的回响。活跃于成化、弘治年间的官员吴宽在观览一件《伊尹耕莘图》时评价道:

此为《伊尹耕莘图》,图之工拙,予不能辨。若其工于造意,有不待辨者。尚贤蓄此想其人,论其世,志其志而乐其乐,以尚友于三代之间,其为助不既多乎?

他敏锐指出图画“尚友三代”的旨归,揭示了此画题与三代叙述之间的隐含联系。作为治国理念的申说,“三代之治”向来为历代君王所强调、演绎,继而形成一种不断层累建构的政治叙事话语。明代概莫能外,出于稳固政局、维护统治之目的,明初诸帝时常宣扬其追效三代的治世理想。如建文帝有云:“论治道之盛必以唐虞三代为准。尧、舜、禹、汤、文、武此数圣人者,其德厚矣。”永乐帝亦自谓:“朕只奉天命,统承太祖高皇帝鸿业,临祚以来,夙夜孳孳,以图至治,亦惟取法于唐虞三代,舍汉、唐、宋而不为矣。”而在彼时文武官员的奏述中,三代之治的实现还进一步与求贤惜才之举相关。正统七年(1442) 状元刘俨在对答明英宗殿试策问时便有言:

故有志于帝王之盛治者,不可不求其人;有志于帝王之用人者,不可不修其身。其身既修,则所以培养人才于未用之先,选举人才于将用之际,而考课于既用之后,无往而不宜矣。尚何患乎真材实德之不可得,而唐虞三代之不可及哉!

另一位武将石亨也提到:“帝王之治天下,莫不求贤以自辅,若成汤之聘伊尹,高宗之求傅说。”概言之,彼时君臣均将三代视为值得法效的治世典范,并将先王的爱才之心、求贤之策当作津梁。毋庸置疑,倪端《聘庞图》呈现了明代君臣对三代之治的美好想象与理解认知,为宫廷理想的社会图景提供了视觉层面的注解。

二、“四聘图”:一种独特的组画模式

作为一种三代经典话语的图像演绎,倪端《聘庞图》无疑在明代宫廷政治生活中扮演着独特角色。但倘若我们将视线加以延伸,便不难发现此作在同时期的宫廷绘画中并非孤立存在。事实上,目前存世的明代宫廷人物故事画中有不少与之相类的礼聘访贤题材,如《渭滨垂钓图》(图10)、《三顾茅庐图》(图11)、《版筑求贤图》(图12)等。耐人寻味的是,此类画作与倪端《聘庞图》存在诸多明显的共性特征:首先在形制上,它们均采用立轴,且尺寸较大;其次是叙事方面,它们均将礼聘者与受聘者(或其仆童) 的虔诚互动作为表现情节与视觉焦点;再次是构图上,它们均遵循特定模式,即按空间远近分为三个层次,远景作高耸危峰,中景为征聘场面,近景则以磐石或大树为衬;最后还有风格方面,三者均为劲健的院体画风,好用斧劈皴。上述种种类型化的处理方式不禁让笔者思忖:倪端《聘庞图》在历史上或许可能与此类征聘故事画存在某种特殊关联。

从画史上看,征聘故事画并置一处的现象自宋元以来便初见端倪,例如宋末元初郑思肖在其创作的“一百二十诗画图”中便有《吕望垂钓图》《先主三顾草庐图》两作。而元人邹铉增补的《寿亲养老新书》一书也提及《耕莘》《筑岩》《钓渭》《蜀先主访草庐》四件征聘题材画作。但公允地讲,上述做法更接近一种画题汇集,作品之间未属秩序井然的有机组合。事实上,关联紧密的征聘题材绘画组合始见于明初,如正统间内阁首辅杨溥《题画》一诗形容一套四幅组画云:

莘野耕夫,有商先正。垂祀六百,本之三聘(成汤聘伊尹);恭默之余,天赉良辅。以梦得之,大旱霖雨(高宗得傅说);明良遭际,天拯斯民。岐周事业,渭水丝纶(太公遇文王);草庐三顾,出师二表。志复中原,天日皎皎(先主访孔明)。

此诗文内容及句尾标注足以证明,彼时的商汤聘伊尹图确与三个同题材故事画构成一种图画组合。而检诸史料可知,这种组画模式便是画史所谓的“四聘图”。顾名思义,“四聘图”即一套由四幅情节各异的征聘故事图构成的组画,通常以商汤聘伊尹、高宗聘傅说、文王聘太公、刘备聘孔明四者之组合最为常见。“四聘图”一名最早见载于明中叶的《天水冰山录》,这本查抄严嵩家产的清单册记录了严氏珍藏的两套“四聘图”,其中一套为明初宫廷画家戴进所绘,另一套作品则出自明代中期职业画家周臣之手。有趣的是,前者在目录中还与另一幅佚名《商山四皓图》罗列并置,这一现象或许与商山四皓故事的特定主题有关。《汉书·王贡两龚鲍传》记载,商山四皓在汉兴之后曾获统治者垂青,当时“吕后用留侯计,使皇太子卑辞束帛致礼,安车迎而致之。四人既至,从太子见,高祖客而敬焉,太子得以为重,遂用自安”。在这一故事中,皇太子聘商山四皓的叙事逻辑与“四聘图”诸原型如出一辙,因此其图像之并置顺理成章。

囿于组合图画的形制弊端,历史上的“四聘图”大都难免散佚或遭后世拆配的命运,以致完整存世者寥寥无几。经多方检寻,笔者仅发现一套明人丘仕伦所绘《帝鉴图》(图13),一组四幅,从右至左分别描绘了文王聘太公、刘备聘孔明、商汤聘伊尹、高宗聘傅说四个征聘故事,恰与“四聘图”体例相吻合。此作构图饱满,笔墨雄健,为典型的明代院体风格。值得注意的是,这套图画以“帝鉴图”为名,开宗明义地点出了鉴戒意涵,并暗示着其与宫廷文化的紧密关联。按“帝鉴”乃是取唐太宗以古为鉴之意,旨在以历代警鉴之事供帝王内省明鉴。有明一代,宫廷对于规鉴书籍的编纂极为热衷,如洪武朝有《昭鉴录》《永鉴录》《公子录》、景泰朝有《历代君鉴》《五伦书》、万历朝有《帝鉴图说》《养正图解》《御世仁风》、崇祯朝有《瑞世良英》等,而“帝鉴图”之名与此一脉相通,表明其当是宫廷镜鉴之物。通过画面的对照,笔者发现此《帝鉴图》中的各幅均能在明代宫廷征聘题材画作中找到对应者,且彼此间多有契合,系统与个体的关系显而易见。据此有理由推断, 倪端《聘庞图》极有可能是历史上某套“四聘图”中的散落者。

相较于独幅的图画,“四聘图”更强调组合性表达,即借助同一主题下若干子图像的集体呈现,实现对征聘这一主旨意涵的强化。这种醒目的组合性特征不但有助于提升图画的鉴戒之效,同时迎合了宫廷富丽堂皇的装饰之需,营造出对称和谐的庄重氛围。基于如此认知,我们甚至能够进一步猜想“四聘图”在明代宫廷情景中的陈设空间与功能效用。明朝肇创之初,朱元璋便命人在宫中绘制孝行、征伐题材的人物故事画,并强调“示之以此,使朝夕观览,庶有所警也”。作为同类型的鉴戒之作,“四聘图”应悬挂于皇帝起居或工作之所供日常观览、昼警夕惕。同时,考虑到画作的观看属性,该陈设地点还应是能够满足君臣共览的场所。在上述条件的框定之下,皇宫内仅有乾清宫、武英殿和文华殿可供备选,并尤以文华殿最为契合。文华殿位于紫禁城东南隅,本为皇太子视事之东宫,正统元年(1436) 之后,此殿长期充任经筵日讲之所,故颇能迎合“四聘图”的展陈之需,并实现君臣间的赏鉴互动。况且,文华殿经筵日讲多涉及前代兴亡鉴戒,讲授内容恰与图画形成呼应与补充。笔者还注意到,文华殿一向有悬挂人物像及规鉴故事画的惯例,该殿平面布局作“工”字形,分前、后两殿,以穿廊连接(图14)。明中期时,此二殿壁间均陈设名贤圣王画像及塑像,其中前殿为先师与四配,后殿为三教师。稍晚,嘉靖帝还在文华殿后殿西室“设新塌为斋宿所,命工绘《汉文止辇受谏图》悬之左,《唐太宗纳魏征十思疏图》悬之右”。这些案例佐证了文华殿作为规鉴图画展陈空间的可能,而历史上的“四聘图”或是当中的组成部分。

“四聘图”的出现与流行固然与明代宫廷语境息息相关,但其流播却绝不限于宫廷一隅。笔者注意到,晚明以降,“四聘图”业已成为一种市井乡野流行的经典画题,并实现了跨媒介的转译。例如,清初李柏曾在陕西眉县乡间的小庙目睹了一铺“四聘图”壁画,他对此记述道:

太白村有瓦殿一间,制作鄙陋,盖农樵合建以祀山神者也。辛酉七月予避雨殿中,仰观壁间有画墨,东西各分两图,一图平野敞旷,柳堤桑阴之余,一人椎髻短衣,邪幅綦屦,耦牛而耕,陶陶如也。一达官朝衣朝冠,鞠躬立,停两车,车驾驷马,徒从队而侍,或执节,或执旗,或捧币、帛、樽、罍,或控马,竚视耕之人。予谛观之,静思之,以意辨之曰:是谓“莘野聘尹”。一图田家,篱落鸡犬,一人镢土,一人投土于垣,一人科头戴笠,衣敝絮,跣足执杵操作;旁一人高冠束带,身前俯,颊辅微含笑,以两手箝展画轴,图中一人状如执杵者,侧捧玄纁二人,执香炉二人,执干旌、干旄、旗、幢各一人,马一驷,车一辆,立而挽索驭马者二人,马之鞍而龁草者三十二蹄。予谛观之,静思之,以意辨之曰:是谓“版筑举说”(东壁画)。一图松峰嶻嵲,峰前群山峛崺回合,溪水曲流,溪边老人,童头丰髭髯,伟貌长衣,兀坐磐石上,垂纶钓鱼;后一人着侯王冕服,肃然长揖,左右车马、旌旗、甲士、徒旅,十倍胜版筑图。予谛观之,静思之,以意辨之曰:是谓“文猎渭水”。一图山远近大小络绎如凤舞,如鸾翔,如狮象卧,桧柏郁郁,下有茅屋数椽,一少年书生仰卧竹榻之上,一童子拥篲柴门,门前流水小桥,桥外骑客三人,执辔甚恭。予谛观之,静思之,以意辨之曰:是谓“三顾茅庐”(西壁画)。

借由这段细致的描述,我们能大致还原这铺由《莘野聘尹》《版筑举说》《文猎渭水》《三顾茅庐》等构成的“四聘图”壁画。尽管其媒介已由卷轴变为版壁,但画面的叙事结构与视觉逻辑仍与宫廷画家笔下的“四聘图”保持着高度一致,充分显示了组合性绘画运用的普适性与稳定性。

更多例证还出现在清代南方的民间工艺中,尤以闽台地区所见者最具代表性。清代漳州木版年画中存在一种经典的“四聘图”图案,通常表现尧聘舜、商汤聘伊尹、文王聘太公、刘备聘孔明等四个故事情节,并以多色套印形式加以刻印,风格质朴活泼(图15) 。无独有偶,闽台寺观屋顶的剪瓷雕、交趾陶等雕塑小品也喜好以“四聘图”为饰,其故事亦多选取尧聘舜、商汤聘伊尹、文王聘太公、刘备聘孔明等四者。此外,当地寺庙外门身堵和厅堂的彩绘装饰中也不乏以“四聘图”图案为题材者。相较于宫廷中的“四聘图”,上述民间工艺作品在图式上进行了大量的简省处理,人物造型简率,风格粗犷,并且在具体的主题表达上,民间匠人之作淡化了“四聘图”原有的政治鉴戒意味,代之以仕途高升、平步青云的吉祥寓意。这一现象说明,“四聘图”作为一种组合性图像在流动与转译过程中并非一成不变,而是能根据受众群体与接受情境的迁变加以调适,由此得以保持其旺盛的生命力。

通过文献记载与存世实物的相互印证,我们最终能够将倪端《聘庞图》重新置于“四聘图”这一潜在的原始情境中。相较于独幅图画,“四聘图”更强调基于组合性的特殊视觉表现,呈现出一种对称且庄重的和谐之美。更关键的是,透过“四聘图”的接受与流播情境,我们还能清晰看到明代宫廷对组合性绘画的偏好,以及这种组画对明清绘画母题的意象形塑。凡此种种,无不指引着我们从更宏阔的历史图景中重新审视组合性绘画的脉络及其新变。

三、渊源与演进:重审组合性绘画

“四聘图”固然是一种独特的组合性绘画,但放眼整个明代宫廷绘画史,与之相类的视觉形式其实普遍存在。譬如广为人知的“四艺图”(又称“十八学士图”,图16)围绕文人雅集题材,按琴、棋、书、画四种活动分绘四幅。又如日本彦根城博物馆藏《四季山水图》(图17) 乃是由《东山携妓》《茂叔爱莲》《渊明归去》《雪夜访戴》四幅人物故事画构成的成套组画,四作均为隐逸主题,且在构图、情节及布景等方面有着紧密关联,可视为一种组合化的“四隐图”。而文献记载戴进入宫时创作的《四季山水图》也包含“屈原渔父”“七子过关”等情节,推测原本应是一套高士主题的组画。此外,明代宫廷中一些游离于叙事性主题之外的人物画亦可见此一组画属性,如《四景货郎图》(故宫博物院藏)、《四圣图》(东京国立博物馆藏) 等。

种种例证表明,在明代早期的宫廷绘画创作中,将礼聘、雅集、隐逸等特定题材按照一定的组合模式加以呈现,显然是一种流行做法,致力于追求图像在情节、构图、风格、主题等方面的一致性,并基于此形成特定的格套与规范。这类组画题材不但频频见诸人物故事画,亦延及山水、花鸟等画科,催生出明代宫廷绘画中习见的“四景山水”“四季花鸟”。相关研究表明,上述组合性绘画并不见于早期记载而多为明代早期所创制,诸多迹象似乎预示出一道鲜为人知的画史线索与路径选择。

在中国悠久的画史传统中,图画的组合并非无迹可寻,事实上,早在两汉的叙事性人物绘画中便可初见端倪。东汉刘向《别录·七略》记载:“臣向与黄门侍郎歆所校《列女传》,种类相从为七篇,以著祸福荣辱之效,是非得失之分,画之于屏风四堵。”这种将劝鉴题材分别描绘于四扇屏风之上的做法实可谓先声。而北魏司马金龙墓出土的漆屏风画则以实物反映了该传统在南北朝的延续与发展。隋唐时期,图画的类型化突破了前代母题的藩篱,进一步扩展到高士人物、宫苑活动等。唐代墓室中经常出现一种名为“树下老人图”的多扇屏风画,其皆以文人活动为核心情节,背景则统一为郊野树木。近来,不少学者已指出其当为孝子、高士等道德伦理主题的故事画。太原金胜村6号唐墓墓室中的六扇画屏风,自东向西逆时针依次被辨识为:渊明嗅菊、苏武牧羊、随侯之珠、曾子负薪、王裒泣墓、望云思亲等六个故事。可知其围绕“忠”“孝”等道德母题进行了画面组合。除了壁画媒介,同一时期的卷轴画中也可见题材的组合化现象。晚唐出现的“四季仕女图”将女性活动与四季背景相结合,分别绘制于四幅手卷之上,形成一种主题趋同、结构相近的组合模式。有学者推测,著名的传赵佶摹张萱《虢国夫人游春图》与《捣练图》便很可能是此类图像的残留。

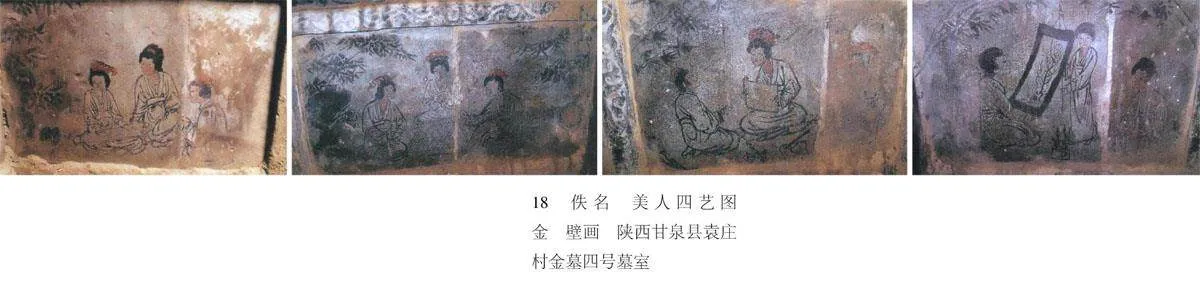

如日本学者藤田伸也所述,进入两宋时代,以“对幅”形式呈现的组合图画得到显著发展,逐渐摆脱人物故事画的旧有框架,向着花鸟、山水等画科影响渗透,且更加注重图像的审美因素。如刘松年的《四景山水图》便将文人幽居与四时山水熔于一炉,开辟出有别于教化主题的新貌。同时,宋代的类型化题材还开始出现四幅成组的固定格套,以“四景”“四时”为画名者俯拾皆是,这一现象或许与时人对特殊数字的偏好有关。“四”在传统文化中具有兼容“四时”与“四维”的完整时空表述,恰能契合组画中的秩序营造。同时期的北方地区,绘画的组合化现象也方兴未艾。例如陕西甘泉县袁庄村金墓四号墓室绘有一铺四幅的《美人四艺图》壁画(图18),分别描绘了女性在园林空间中的琴、棋、书、画活动,可谓后世“四艺图”之先河,反映了组合性绘画在南北政权分立背景下的交融与互通。

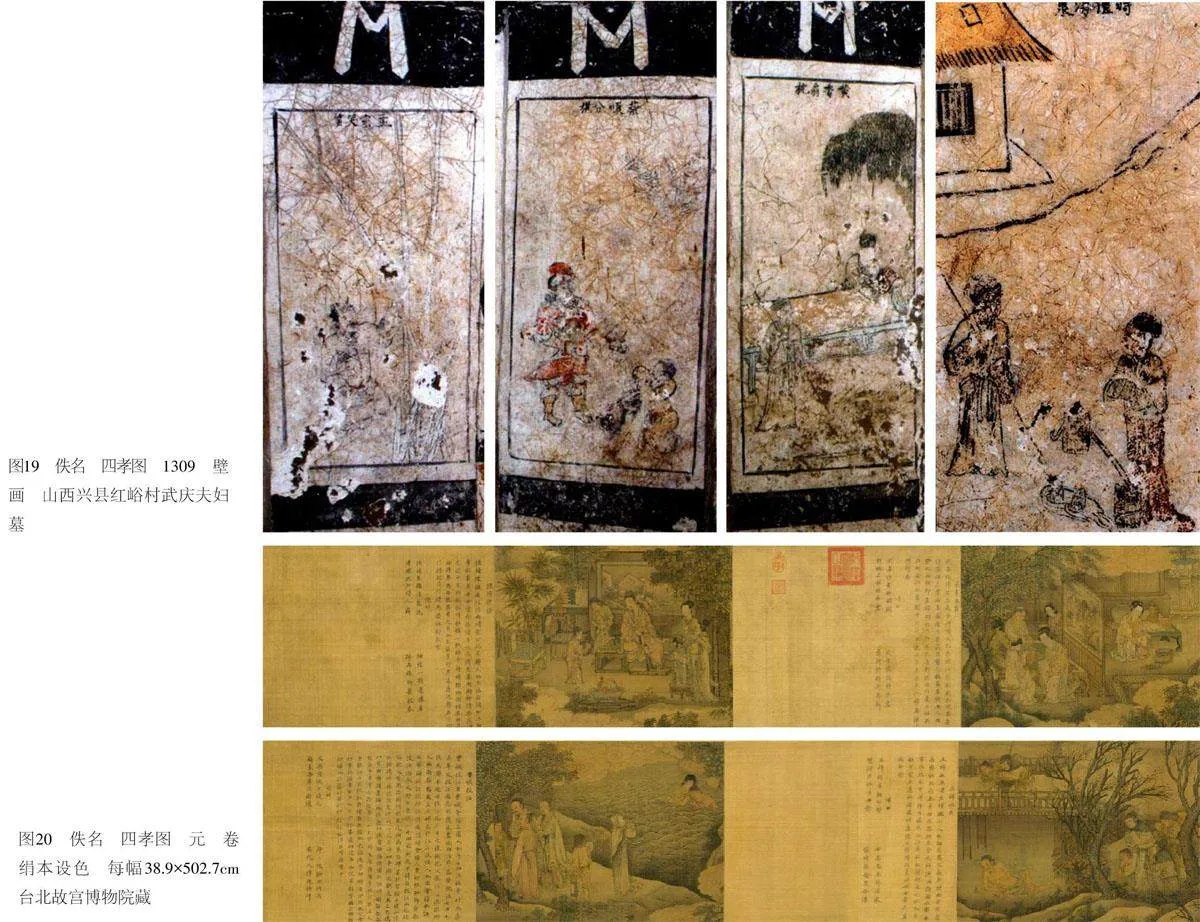

历经魏晋之发轫、唐宋之发展,组合性绘画在元代业已趋于完善与纯熟,不但在母题类型上持续开拓,并且在形制方面实现了多样表达。修建于元至大二年(1309)的山西兴县红峪村武庆夫妇墓绘有一铺“四孝图”壁画,其画面分绘“孟宗哭笋”“蔡顺分椹”“黄香扇枕”“时礼涌泉”等四个孝行故事(图19),它们的外框被特意刻画成挂轴形制,配有完整的天头、地头和经带,这是目前所见类型化题材中最早采用立轴样式者。另一件同为元代的传世画作《四孝图》(图20),形制变为卷轴,内容情节替换为“割股作汤”“陆绩怀橘”“王祥卧冰”“曹娥投江”。乔迅将此《四孝图》与同时代的墓室壁画相联系,提出此作当是精英阶层私下欣赏并重制的大众题材。这一观察敏锐捕捉到彼时精英与大众文化的密切互动,继而揭示了组合性绘画在元代的新变:其不再是皇室或贵族的尊享,而是成为涵盖民间场域的开放系统,并能在各种媒介中广泛转译。对此,元青花“四爱图”梅瓶可谓绝佳例证(图21),它虽以“王羲之爱兰”“陶渊明爱菊”“周敦颐爱莲”“林和靖爱梅”等文人雅好为主题,却又图绘于百姓的日用瓷器之上,表明此时期的组合性绘画开始从私密走向公共、由宫廷走向民间。

组合性绘画在元代的勃兴除了仰赖画史演进的内因驱动,同时也得益于文学文本的外因影响。上述“四孝图”及其他“二十四孝图”通常被认为是取材自元末高丽人权溥、权准父子所编《孝行录》。而“四爱图”的出现则与《四爱图咏》这一文本息息相关。至于本文探讨的“四聘图”,同样离不开文学文本,特别是宋元俗文学的作用。早在先秦时期,诸子典籍便屡将诸征聘之事相提并论,《墨子》云:“是故昔者尧之举舜也,汤之举伊尹也,武丁之举傅说也,岂以为骨肉之亲,无故富贵、面目美好者哉?”至汉魏,骈偶文句的成熟进一步催生出有关礼聘典故的工整对仗,荀悦曰:“成汤拔伊尹于鼎俎,文王招吕尚于钓滨,武丁显傅说于版筑,桓公举宁戚于击角。”又桓范云:“殷汤聘伊尹于畎亩之中,周文进吕尚于渭水之滨。”唐宋以降,征聘故事进一步以典故修辞渗透到诗歌、戏曲等创作中,如唐人武平一云:“筑岩思感梦,磻石想垂纶。”宋人邵雍云:“皋陶遇舜,伊尹逢汤。武丁得傅,文王获姜。”而元杂剧《冻苏秦衣锦还乡》也唱道:“想当初伊尹在莘野躬耕,傅说版筑劳形。”可见关于征聘故事的文学修辞已然孕育着复数表达,并成为一种广为人知的文本知识。

如同制度上的“明承元制”,绘画的组合倾向在元明鼎革后仍旧延续,并在明初的威权与整肃氛围中迸发出新的力量。众所周知,面对元季礼坏乐崩之残局,明初统治者无不以光复文明、重整秩序为己任。为此,明廷强力推行了一系列大型文化工程,出现了诸如《御制文集》《洪武正韵》《永乐大典》等巨制,永乐皇帝对此有言:“尚惟有大混一之时,必有一统之制作,所以齐政治而同风俗。”以此视角观之,组合性绘画之于明代宫廷绘画不但是画史演进的必然结果,更是服务于政治理念的现实需要,彰显着统治者在绘画领域的勃勃文化野心。因此不难看到,国家主导下的艺术意志将前朝的意匠积累充分激发,并借助宫廷画家之手将众多组画题材进行重新整饬和系统设计,使之于形制、情节、构图等诸方面形成高度的规范性与秩序感,以期传递新朝偃武修文的政治理想与借古开新的文化蓝图。

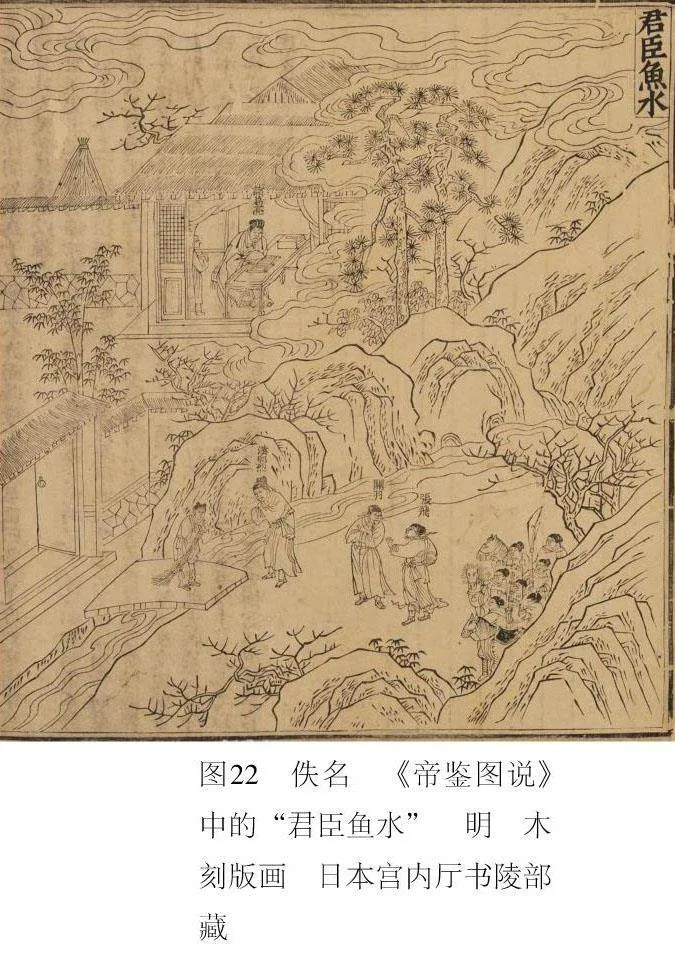

明初宫廷对组合性绘画的整合与推重很大程度上重塑了彼时的画史面貌。首先,绘画组合化改变了彼时观者的观看习惯,由对单一画面的细致品读变为对组合图画的整体把握,并由此引发了观看空间由私密到公共的转换;其次,组合性绘画无形中扩宽了明清时人的审美取向,传统文人手卷的蕴藉秀润不再是唯一选择,组画庄严和谐、齐整雄壮的风格一时风行。更为关键的是,组合性绘画还契合了民间美术的装饰之需,推动了图像的跨媒介传播与题材的不断生成。需要指出的是,明代的画院制度与版画媒介在组合性绘画传播过程中发挥着关键作用。就前者而言,由于明代画院的管理体系相对松散,宫廷画家仍有机会回到地方继续从事职业活动。吴伟离宫后尝为南京灵谷寺绘制《白乐天参禅》《东坡参禅》《达摩折苇渡江》《孔、老、释三人》等壁画,当中很可能就有明初宫廷创制的组合题材。以后者论之,嘉靖、万历以降的版画迎来黄金时期,一批诸如《帝鉴图说》《养正图解》等宫廷政治启蒙图书付梓刊行,并旋即流入民间,其中不少源自宫廷的类型化题材。以征聘题材为例,《帝鉴图说》收录了《君臣鱼水》(图22)、《蒲轮征贤》、《梦赍良弼》等三作,《养正图解》中亦有《礼聘遗贤》。这些插图最大限度地保留了宫廷征聘故事组画的视觉模式,为民间画师的传移摹写提供了契机。随着这些图像不断在卷轴画、版画、壁画、陶瓷纹饰图案等不同媒介中反复传播与扩散,众多组合性绘画的“经典化”过程也徐徐展开。

组合性绘画拥有悠久的画史传统,其肇始于“成教化”的道德图像,后经历代积淀而渐成潮流。到了明代,传统惯性与文学助益合力造就了组画的繁盛,并最终在宫廷力量的推动下翻出新样。而以“四聘图”为代表的一系列绘画母题即是此一画史情境的产物。基于如此认知,我们得以进一步体会到组合性绘画对画史带来的深远影响:确立新秩序,引进新风尚,传播新图式,生动勾画了明清艺术的走向与图景。

结语

学界论及明清绘画,大多聚焦于风格、图式、技法等层次,往往忽略了形制这一同样关键的环节。实际上,以组合属性为核心的形制之变不啻为明清绘画“集大成”式的历史成就,塑造了丰富多元的画史景观。无论是一时风尚的“大四景图”,还是被反复图写的“四君子图”,均与之有千丝万缕的关联。

作为经典案例,倪端《聘庞图》为我们观察这一画史现象及其生成脉络提供了一个有趣切口。通过对此作误读的辩正,这一招隐访贤故事指涉的鉴戒意涵与政治隐喻逐渐浮出水面。进一步的考证则将《聘庞图》与画史上的“四聘图”重新锚定,并勾勒出此一组合性绘画发轫于宫廷又广播民间的经典化过程。从此个案出发,明代宫廷绘画中诸多组合性绘画也得以实现有机联系。藉由对画史的回溯,我们清晰看到此类图像如何在传统脉络、文学文本和威权意志等诸要素的碰撞中荡涤、融通,最终催生出明清组合性绘画的形制新变。

责任编辑 王伟