身体交互:论沉浸式影像的“语言”

2025-01-25秦兰珺

虚拟现实(VR) 在给影像艺术带来发展机遇的同时,也提出了不小的挑战。其中一个难题是如何在虚拟现实中安置我们的身体,特别是如何处理“身体交互”这一虚拟现实带给影像艺术的新维度。对于该问题的研究大体可分为三类。第一类很早就意识到“交互”是一种新媒介的语言,产生出较为成熟的研究成果。但这类研究大多关注以“符号交互”为中介的交互形态,身体交互并没有作为一个特别的问题占据其理论视野的焦点。第二类研究虽关注到身体交互,但基本上把它视为一种需要克服的障碍。比起推动身体表意的发展,此类研究更关心“身体引导”的问题,即如何引导用户在具有一定自由度的身体交互中依然能体验到作者精心设计的内容。第三类研究一方面看到被第一类研究忽视的“身体”,另一方面也拥抱被第二类研究当作干扰的“交互”。目前此类研究大多在被称作“身体理论”的哲学思想(比如知觉现象学、情动理论等) 开启的美学和设计框架下,探索是否存在一种以身体为基础的意义生产机制。但此类研究由于其前沿性,目前仍处于局部突破的状态。本文属于第三类研究,核心问题是:身体交互能否进入沉浸式影像的意义生产机制?如果可能,这种设想的理论基石和实操依据是什么?换言之,本文针对沉浸式影像,尝试以一种兼具原理性和实操性的方式回应“身体如何表意”的问题,以此揭示身体交互如何能以更具系统性的方式构成一种沉浸式影像的“语言”。

一、影像为何要与身体交互?——“暗箱”模型及其超越

首先尝试回答如下问题:影像为何要与身体交互?我们又为何要在影像研究中讨论身体交互?必须澄清,提出这些问题固然是出于沉浸式影像发展的刺激,但更是为了回应意义生产自身的需要。根据认知科学具身理论的研究,人的概念系统被大脑、身体以及身体和环境的互动所形塑。身体和环境的交互本来就构成意义的原初来源。换言之,意义在大脑中,大脑在身体中,身体在世界中。世界-身体-大脑是一个生成意义的完整系统。因而,身体、环境及其交互在概念的形成和意义的生成中,从来都有着举足轻重的作用。这样一来,我们要问的或许就不是影像为何要与身体交互,而是为什么长久以来我们的影像理论和实践都忽视了身体交互。

不妨从暗箱切入该问题。暗箱不仅前承透视法、后启摄影术,在视觉技术的发展中举足轻重,而且与笛卡尔式现代主体的诞生密不可分(图1)。在唐·伊德(DonIhde) 的工具实在主义(instrumental" realism) 看来,我们“如何认识”与允许我们这样认识的装置彼此缠绕。“我思”(Cogito) 的发明就受到启蒙时期流行的光学装置暗箱的影响。也即是,“我思”和暗箱同构,可被看作一种暗箱版的主体模型:

现代主体就好比在暗箱内。广延物(res extensa) 的印象来自外部,它们被投在暗箱/身体内的接受器上,在那里形成了表征外部世界的像,这个位置就相当于人的眼睛。在这里,早期现代认识论被我们一举发明出来。它包括(1) 个体化的主体;(2) 束缚该主体的客体-身体;(3) 由此产生的身心二元;(4) 由此带来的认知后果:我们不再能拥有关于外部的直接知识,我们有的只是以图像形式呈现的关于外部的表征。

这里最关键的是那个以理性方式(在暗箱中是以几何方式) 进行认识活动的心灵(所谓“心灵之眼”),身体则作用不大,它最好被关在暗箱中, 甘当心灵的“硬件”。从暗箱发展出的摄影技术及其所承载的电影艺术或多或少继承了“我思”对身体的处理。在观影中,身体不过是大脑和眼睛的支架,它最好是安静的、被动的,如果“乱动”则不仅不会生成意义, 还会影响观影。延续这一思维惯性,沉浸式影像早期研究的一个重点(包括笔者的研究) 是如果身体可以有更多活动自由度,那么如何在声、光、符号、角色等各种手段的辅助下,引导用户体验到导演精心设计的内容?不难看出,这类研究的一个前提是认为身体交互意味着意义生成的障碍。

既然影像理论、影像实践及其背后的哲学一直深受“暗箱”模型影响,让身体处于被贬抑的处境,也让身体的活动处于受限制的状态,那么我们是否能摆脱暗箱及其哲学和影像遗产的束缚,直面身体交互的问题?当身体被允许走出投射着二维影像的暗箱,走入沉浸式的影像环境,身体与环境的交互能否参与意义的生产,成为沉浸式影像意义生成机制的组成部分?换言之,当身体恢复活动,它能否成为新媒介影像的意义来源?

这种想法不仅受到具身理论的启发,也不乏视知觉研究成果的支撑。根据詹姆斯·吉布森(James" Gibson) 的视知觉生态论,从透视法发展来的传统光学和视觉理论只能解释静态的、二维空间中的视觉。我们需要重新理解视觉,才能认识动物在三维环境中更自然地“看”时,究竟发生了什么。这种关于“看”的生态理论十分重视身体的作用。因为“看”往往伴随着头和身体的运动(扭头、转身、行走),又常常指导着手与环境的交互(手眼协调),因而必须在大脑、感官、身体、环境构成的整体中才能被理解。同时,当我们“看”时,看的其实是在特定需求下环境能提供给我们什么(affordance),它对于我们又意味着什么。因而,“看”会十分自然地通向生物与环境的交互。“看”需要身体交互,也通向身体交互,身体交互虽在传统影像研究中被当作干扰,在视知觉生态论中却与“看”有着深刻联系,并与意义的生成密不可分。

在这里提出作为意义生产机制的身体交互,并非为了给上述具身理论或视知觉生态论在艺术前沿找到一种作为映照的前沿影像形态,我们的理论动机内生于沉浸式影像自身的发展需要。如果说今天的主流电影建立在20世纪60年代开启的巨幕和奇观策略上,那么这种对视觉奇观的执念也延续到21世纪的沉浸式影像——屏幕大到全景,奇观更加壮丽,沉浸式影像似乎不过是一种加强版的好莱坞大片。更重要的是,这些年来沉浸式影像并没有出现太多优秀作品,大部分作品只是把视觉奇观做得更“沉浸”,却鲜有作品能证明这种新兴影像形态有何独特价值。本文认为,沉浸式影像无论是被视为传统视觉奇观的延伸,还是难以持续产出优秀作品,都是因为没有找到自身的语言。这种语言或许就存在于身体交互中。

身体交互能否成为一种新媒介艺术的“语言”?沉浸式影像又能否让身体交互参与意义生产,从而跳出传统电影艺术的视听语言框架,找到自身的立足之处?正如早期电影笼罩在舞台艺术和纪实影像的阴影中,后来才逐渐发展出镜头语言和蒙太奇等电影自身的意义表达方式,沉浸式影像要想回应上述问题,或许也要经历这一自我发现和发明之旅。下文对于身体交互的思考,就是推动这一自我发现和发明的一种尝试。

二、哪些身体交互可以构成意义的来源?——“隐喻”机制及其应用

首先需要声明,这里的“身体交互”主要指参与意义建构的交互,不包括以下两种虚拟现实环境中常见的身体交互。一是开启意义体验的交互,比如为了进入特定沉浸式影像体验,需要在VR操作界面上执行一定操作(图2)。虽然这也涉及身体交互,但就像开电视需要按开关一样,此类交互并不参与内容层面的意义建构。二是VR运动中的身体交互。比如在沉浸式影像环境中打乒乓球,这种交互主要为了锻炼身体,并不涉及意义生产。换言之,我们关注的不是操作系统层面的身体交互,也不是作为体育运动的身体交互,而是建构内容体验且功能不止于运动的身体交互,也即在沉浸式影像环境中能够参与意义生成的身体交互。

那么,哪些身体交互可以构成意义生成的来源?它们又何以具有生成意义的潜能?笔者将引入“隐喻”来处理这个问题。这里的“隐喻”并非指一种修辞方式,而是指一种通过另一事物来理解和经验当前事物的语言和认知现象。隐喻发生作用的机制,可以构成沉浸式影像环境中从“身体活动”到“意义生成”的转换装置。要理解隐喻为何具有如此重要的作用,不妨从另一个传统说起。

自计算机面向大众发展以来,隐喻就在“人机交互”的设计中发挥着重要作用。比如,目前通用的个人计算机(PC) 界面就是一种以桌面为基础,以窗口、图标、菜单、光标为核心功能单元的图形用户界面(GUI)。桌面、窗口、菜单、文件夹、回收站这些我们在GUI上借以与计算机沟通的对象,无一不建立在隐喻之上。借助隐喻,用户能够把对日常生活中的桌面、窗口等已知事物的理解投射到数字界面构成的新环境中,以实现更低认知要求的人机交互。由于GUI的成功,隐喻作为GUI发挥功能的重要机制得到人机交互设计的重视。但一直以来,人们似乎总有一种误解——让图形用户界面一举成功的“桌面系”隐喻,仅仅是一种“视觉隐喻”。这种认识的确不乏“图标”“图形操作界面”等说法的支撑,但事实上,艾伦·凯(Alan Kay) 在发明GUI时考虑的远不只视觉问题。

根据认知科学的研究,人有着多元认知模式,除了以符号(比喻语言、文字) 为代表的象征模式,还有视觉认知和运动认知,后两者比符号认知更原初(更贴近孩子的认知方式),发生得也更自然。艾伦·凯受此启发,将视觉和运动认知同时引入人机交互。大大降低了交互门槛。以把某文件存到某位置为例,用户除了输入字符让计算机执行命令,也可以用“箭头”状的光标“指向”并“选中”文件,再把“文件”图标“拖”入“文件夹”图标。需要强调的是,这里发挥作用的不仅有视觉隐喻,还有身体行为。更确切地说,视觉隐喻(箭头图标、文件图标) 的存在也是为了激活恰当的身体交互,而这个交互行为的发生,需要我们把二维屏幕上用鼠标对像素进行的操作,理解为三维空间中身体的“指”“拖”“拽”等行为,顺利完成这些动作本身也需要隐喻的参与——尽管很多时候并未被我们意识到。

可见,与隐喻密不可分的身体交互一直在数字界面中发挥着重要作用。如今计算设备已无处不在,远超“桌面系”隐喻发明时的办公环境。同时,在键盘和鼠标外,手势、眼动、可穿戴设备、手持设备(如VR手柄) 等更加依托身体活动的交互手段也被发明出来。人机交互已经开始探索超越“桌面”的新隐喻可能,以实现虚拟环境和人更加“自然”的相互感知,比如,我们通过手柄“射”出的激光状图像与VR操作界面交互,使用的就是“注意力是光线”的视觉隐喻和“选择就是射中”的动作隐喻。在交互界面和交互方式的发展趋势中,身体发挥的作用将越来越大。

笔者在《数字界面:虚拟现实与虚拟化的现实》一文中提出,数字界面具有操作界面和艺术界面的双重属性。作为操作界面,人机交互将朝着更自然的方向发展,这就免不了身体交互的参与。作为艺术界面,数字内容同样将愈发重视身体交互,以营造有身体在场的、更好的沉浸体验。这就意味着操作界面和艺术界面终究都要面对身体交互的问题。那么,在操作界面的发展中起到重要作用的隐喻,在艺术界面处理身体交互问题时是否也能发挥同等重要的作用呢?答案是肯定的。尽管操作界面引入身体交互是为了通向更自然的人机交互,艺术界面引入身体交互是为了通向更沉浸的意义生成,两者的诉求可能不同,但隐喻都可以在其中大显身手。其原因就在于隐喻发挥作用的机制本身。

需要重申的是,此处的“隐喻”并非作为修辞的隐喻,而是一种具有概念建构功能的隐喻。它的核心是一种用另一事物(喻体) 来理解和经验当前事物(本体) 的投射机制。比如“时间是金钱”“时间如河流”。“时间”不好理解,我们就用“金钱”“河流”等更容易理解的事物来帮助理解,喻体的性质——“金钱”的资源特征,“河流”的空间化运动属性——被投射给时间,建构出特定语境下的“时间”概念。不难发现,我们使用的很多概念都建立在隐喻上。越是诸如“时间”“因果”“自我”“心灵”“道德”这样抽象的大概念,其实际运作越少不了隐喻的参与。这是因为人类思维和理解的“高级”认知功能,其实建立在感知、运动、情绪等“低级”神经机制的基础上,高级功能要想有效发挥作用,就要利用好低级功能。这也意味着,心灵和身体不是二元的,心灵恰恰是具身化的。我们的思维“运动”脱离不了身体运动,少不了身体、感官和情感经验的参与。而隐喻——作为一种普遍存在的语言和认知现象,就是这种具身性心灵运作方式的表现形式之一。

比如“把握现实”这种说法,就建立在“现实是东西”(reality is entity)“理解如把握”(understanding is grasping) 的隐喻上。在这里,我们首先要把一个看得见摸得着的“东西”的属性,投射到“现实”这个并不容易感触的对象上,同时也把“把握”这种十分基础的身体运动经验(从婴儿期就开始出现) 投射到“认识”这一相对抽象的活动中。正是在这个意义上,“把握”这个活动就不止停留在身体运动层面,而是能参与更抽象、更丰富的意义生成活动。如果强调的是“把握”这个身体经验带来的认识体验(比如婴儿抓着玩具才能观察玩具),那么就有“把握概念”“把握问题”和上文“把握现实”的说法;如果强调的是“把握”的身体经验带来的控制感(比如婴儿抓着玩具,别人就抢不走),那么就又会有“把持不住”“超出掌控”(建立在“控制是抓握”的隐喻上) 等说法。如此丰富生发的核心,就在于身体经验作为最基本、最原初的范式参与到更抽象的意义建构活动中。不难看出,正是隐喻作为中介连接了原初的身体交互和更抽象的意义生成活动。

那么,是否可以利用隐喻的这一中介功能,让沉浸式影像环境中的身体交互也通向意义生成?毕竟,沉浸式影像要想发挥其独特的艺术潜能,身体交互就不该只是一种体验内容的手段,而应该构成内容体验本身,成为一种意义生成机制。除了上述隐喻的作用原理,这一设想也考虑到了应用可行性:一方面,交互技术已发展出多种形态,从手(如抓、握) 到脚(如走、跳),从头(如转头) 到眼(如注视),从大动作(如挥砍) 到精细动作(如拿捏),许多身体活动已经被数字化在沉浸式影像环境中;另一方面,隐喻研究也对那些与人的身体活动/状态密切相关的隐喻做出较为系统的梳理。比如“理解是抓握”、“变化是移动”(change is motion)、“知道是看到”(know⁃ing is seeing)、“原因是物理力”(cause is physical force)、“亲密就是接近”(intimacy iscloseness) 等。那么,我们是否可以借隐喻研究的成果,更有意识、更系统地利用“身体活动”和“意义生成”的关系,让每种能构成“隐喻”的身体交互都成为一种沉浸式影像中的意义生成“模块”,最终让身体交互进入新媒介艺术的意义表达机制甚至成为其独特“语言”?笔者将以具体的沉浸式影像作品为例,阐明和探讨这种可能。

三、作为意义生成模块的身体交互:在场、转头、移动、投射的案例分析

按照影像内容本身是否可以在与身体的互动中即时渲染出来,当下的沉浸式影像可以分为单纯的沉浸式影像和沉浸式交互影像。后者往往需要游戏引擎才能实现,技术要求和制作成本较高。虽然笔者认为后者才能更好地发挥沉浸式影像的艺术潜能,但在沉浸式影像的早期发展阶段,前者才是主流。必须承认,在单纯的沉浸式影像中,虽然推、拉、摇、移和蒙太奇等传统电影语言不再那么有效,但“长镜头”“场景”等依旧承担了主要表意功能。即便如此,影像从二维平面到三维环境的发展,依旧给身体交互提供了诸多可能。下文的讨论将从“在场”和“转身”这两个所有沉浸式影像都能实现的身体交互方式开始,逐渐进入更需交互技术支撑的“移动”和“投射”。笔者将以这四种现有沉浸式影像作品中经常出现的身体交互为例,在具体作品的分析中呈现身体交互作为意义生成模块的可能。

(一)“在场”的意义

即便没有任何交互,当身体被影像环境包围时,“在场”也构成所有沉浸式影像在其定义中就已包含的最基本的身体状态。那么“在场”是否能构成一种意义生成模块?现有很多作品往往忽略体验者的身体在场。当我们以旁观者的身份沉浸在宇宙大爆炸、恐龙灭绝、密室谋杀的环境中时,一方面固然会惊叹于此境奇观,但另一方面,在场的身体却又会不断提醒我们——我在这里干什么?很明显,这里存在一种由“视角的旁观”和“身体的在场”带来的“旁观”和“介入”的错位。目前已经有作品尝试让观影者以“配角”的方式体验内容,以缓解这种错位。但除了这种延续自电影主观镜头的第一人称视角,“身体在场”是否能获得更丰富的表义功能?下文以“在身边”(being with) 为例尝试回答这一问题。在很多语言中,“在身边”都不只是一种身体状态,比如“我和你在一起”“I’m with you”“Je suis avec" vous”,常常指向的是关系和情感上的亲近。按照隐喻理论的解释,这源于人的早期身体经验,当有照料者在身边时,婴儿更容易获得帮助,这个人也往往是婴儿建立亲密关系的最初对象。后来,我们也把这种“在身边”的早期经验投射到更广泛的情感和人际活动中,“在身边”由此成为一种可以生成社会意义的隐喻,比如“支持就是在身边”(support is being togeth⁃er with)、“亲密就是接近”。那么,我们是否可以将“身体在场”这一沉浸式影像的“内嵌”配置,转化为“在身边”的身体交互,借此生成更丰富的社交和情感意义呢?

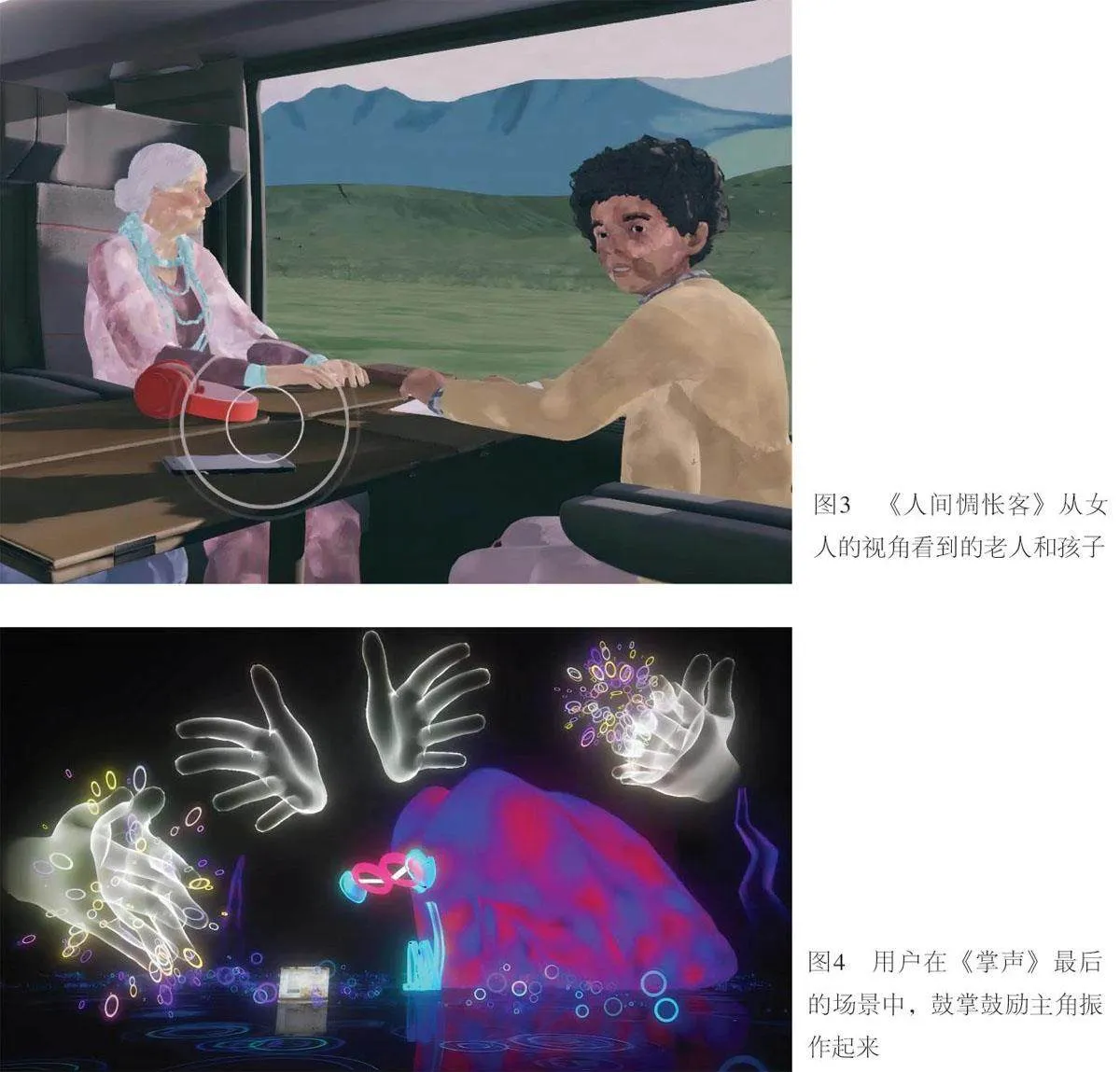

《人间惆怅客》(The Passengers) 讲述了四个陌生人——认为自己对父母离婚负有责任而感到愧疚的孩子、寻找记忆意义的老人、羞于搭讪的男生、质疑自我的女人——在火车上偶然坐在一起的故事。用户可以选择不同的第一人称视角进入场景,体验不同乘客的内心戏,同时也通过和其他乘客的眼神和语言交互推动情节发展(图3)。这里的关键就是四个陌生身体在一个狭小空间里的“同时在场”。如果“亲密就是接近”,那么同位相坐、八目相对却保持疏远,就会十分尴尬。此时究竟是捅破隔阂,在眼神、语言等人际交互中建立主体间性,还是继续冷漠地保持原子化的个体状态?这就是社交语境下沉浸式第一人称视角的身体“在场”为体验者提出的问题,它也直接指向作品的主题——过客在我们生命中的意义。《掌声》(Clap) 讲述了一个人被掌声带来的压力打垮又恢复元气的故事。该片最动人的场景在结尾处。当繁华褪去,“我”发现黑暗中只剩下自己陪在不堪掌声压力的主角身边,看着他瘫坐在地上。这时“我”的视野中出现了一双数字化的手,“我”用力鼓起掌来(图4),主角在掌声中振作起来,找回了掌声的最初意义。不难看出,此片虽名“掌声”,但在最后的关键场景用户之所以会自发鼓掌,至关重要的其实是黑暗中这唯一的“身体在场”。这让用户难以忽视“在身边”的情感和社会意义,鼓掌只是此情此景下的自然身体反应。换言之,这里“在身边”是“鼓掌”发生的前提,“ 在身边” 的意义是“鼓掌”的意义生成基础。

其实,传统电影的主观镜头也能模拟出十分强烈的身体在场感。一方面必须承认,在“看到你的看到”“体验你的体验”方面,沉浸式影像作为一种“终极共情机器”,在某种意义上其实是电影的延伸。但另一方面也要看到,电影主观镜头营造的“在场”感基本上还是在视觉范式下产生的——我能“ 看” 到你的“ 看” 到,那么就约等于我“ 在场” 了。而沉浸式影像的“在场”,则首先意味着被360度影像环境包围的身体在场,虽然视觉在这里依旧功不可没,但身体也并非无足轻重。尤其当这样的身体在场能够进一步接引出其他交互行为(比如《人生惆怅客》中的人际交互和《掌声》中的鼓掌) 时,“在场”将愈发超越视觉范式,朝向更混杂的感官模式和更丰富的意义敞开。换言之,“在场”不仅意味着“我能看到你的看到”,更意味着以此为基础,进一步产生更具身体介入性的社会意义,而这是电影的主观镜头不能在影像自身内直接完成的。

(二)“转身”的意义

沉浸式影像的另一类“内嵌”的身体交互方式是“扭头”和“转身”。人的静态水平视野小于180度,垂直视野更小,而沉浸式影像在水平和垂直方向都是360度,于是“扭头”和“转身”就成为体验者不可缺少的身体动作。其实,动物在自然环境中“看”时,本就伴随着扭头、转身,尤其在陌生环境中,为了活命更是前后左右都要照顾到。现代人习惯只看前方,是各种人造空间影响的结果。比如,在城市行走不用时刻关注后方是因为有城市和交通安全体系保障,看表演主要看前方是因为媒介经过了二维化和舞台化发展。因而,让现代人恢复360度环视,首先就意味着让他们回归人类童年在环境中“看”的方式。更重要的是,扭头、转身不仅是身体动作,它也意味着“左顾右盼”“上下求索”“四顾心茫然”,隐喻着求知、探索和面对未知时的复杂心理。在这个意义上,各种“探索发现”类内容就不仅在题材上、更在体验方式上与沉浸式影像极为契合。《初探月球》(1st Step: From Earth to the Moon) 等优秀的沉浸式影像作品是此类内容的典型,该品类在与教育、旅游等业态的结合中获得了较好发展。

“环视”除了意味着探索,其成立前提就是背后空间的可能性向我们敞开。但这些可能性常常意味着不好的事情,这或许是因为“看”是我们最重要的认知方式,如果知道了就是看到了,那么看不到就是不知道、不确定;又因为身体是我们每个人天生自带的遮挡物,挡住我们身后的世界,于是就有了“未知是背后,已知是面前”的隐喻;外加在我们的日常经验中,看不到的地方往往潜伏着危险,“背后捣鬼”“背后有鬼”“危险从背后靠近”等表述,就在“未知是背后”“危险是未知”的隐喻基础上建立起来。不难理解,这种对背后空间的天然恐惧,十分自然地被应用在沉浸式惊悚片中。比如《禁忌·诡校》讲述了一个校园暴力复仇的故事,四名当事人在厕所、走廊、教室、画室等封闭、废弃空间,重新经历当年在此处欺凌受害者的场景。体验者与当事人同处一室,在整个观影过程中最害怕的就是身后响起诡异的声音,转身又看到可怕的影像。人倘若置身于可能腹背受敌、四面楚歌的危险境地,即使背后没有任何惊悚画面出现,那种感觉也和背靠沙发看二维惊悚片的体验不可同日而语。

传统电影镜头也能模拟出“摇头”“转身”等身体活动。但必须看到,这种由镜头模拟的“转身”不仅依旧是一种视觉范式下的转身,更重要的是它对于观影者只能是一种被动的转身,一种在镜头带动下别无选择的“转身”。而沉浸式影像中的“转身”则首先意味着体验者的自主行为。换言之,如果在观影中是镜头代替观众探索,那么在沉浸式影像中则是体验者主动探索。这种“自主权”的下放有着丰富的内涵。以会议的新闻报道影像为例,在传统会议影像中镜头语言和秩序同构,镜头从哪里开始、到哪里结束、停留多长时间、镜头之间的衔接等都有严格规定。但在沉浸式会议影像中,用户不必按此镜头语言体验会议,而是可以在一定限度内“左顾右盼”,按照自己的方式“探索”会议空间。由此可见,相比于传统会议影像,沉浸式会议影像更能展现出秩序和多元的并存。

(三)“移动”的意义

沉浸式影像中的身体移动体验目前主要由两种方式产生:一种是身体不动,影像相对身体移动,另一种是身体确实在一定空间范围内移动。前者大部分属于单纯的沉浸式影像,后者属于沉浸式交互影像。下文分别以这两类影像的一部代表作品为例,探讨身体移动的意义。

移动是一种十分根本的身体经验。移动的种类繁多,建立在其基础上的隐喻也不少。其中最重要的隐喻之一是“时间是运动”,它来自我们在移动中经历时间变化的身体经验。时间对于电影同样重要,甚至有学者认为电影研究的首要问题就是运动影像如何处理时间。沉浸式影像作为新媒介时代的代表性影像,又要如何面对时间问题?根据列夫·马诺维奇(Lev Manovich) 的研究,传统电影和沉浸式影像建立在两种不同的移动经验原型上,前者是从马车或汽车窗口看到的二维运动影像,后者是在空间中游历的运动影像环境。因此,在处理时间的问题上,或许最具沉浸式影像媒介意识的方式就是借助“空间游历”这一身体经验本身展现时间。不妨以《夜之尽头》(End of Night) 为例来说明。影片邀请“我”与一名难民同坐一条小船,难民向坐在对面的“我”讲述他在“二战”中从丹麦逃难到瑞士的故事。与此同时,他也将以划船的方式带“我”一起划过他的记忆河流。“在河中漂流”这个意象在影片中有多重意蕴。首先,它体现了沉浸式影像在“媒介考古学”意义上的身体经验原型,也即在空间中游历。其次,它是影片的体验方式本身:随着难民回忆走向深入,女儿遗失、妻子惨死等诸多记忆片段在小船周围悉数浮现。再次,这也是一种字面义上的“在河中漂流”,在游历的结尾,“我”发现这位难民其实是通过划船的方式偷渡到瑞士的,“在河中漂流”不仅是一种体验其记忆的方式,也是其记忆中最痛心的一个片段。然而更重要的是,这一切都被整合在“在记忆之河漂流”这一隐喻中,它建立在“记忆是河流”这一“时间是运动”的变体隐喻上,将媒介的身体交互原型、其交互体验方式以及由此体验到的内容,同时整合进一个以身体交互为基础的意义生成整体。

另一个和移动相关的常见隐喻是“旅行”(其实以上案例也有涉及)。如果人生是“旅行”,那么复杂的人生就是“迷宫”,困惑就是“迷路”。正因“迷宫”经验在字面义和隐喻义上的普遍性,各种关于迷宫、迷路的文本在世界艺术史中经久不衰。其中最古老的故事之一是克里特迷宫的米诺陶洛斯神话。《迷墙怪谈》(Lavryhthos)以沉浸式交互影像的方式致敬这一迷宫神话,讲述了一个古希腊戏剧演员与迷宫牛头怪的恩怨情仇。影片需要用户在一个2×2米的物理空间中真实走动,设备上的定位装置把物理移动转化为影像场景中的移动,体验者只有在每个场景中找对可以开启下一场景的隐形“迷墙”,才能继续体验下一阶段的情节,可以认为,这部作品整个体验的身体交互方式就是“走迷宫”。更重要的是,影像场景不仅交叉重叠着古代剧场、现代博物馆、神话迷宫等古、今、虚、实空间,影像内容本身也是以迷宫为主题的故事。因此“走迷宫”不仅是《迷墙怪谈》的交互方式,也是其神话原型和故事情节的主题和核心隐喻。换言之,作品的体验方式和体验内容同构,身体与内容的交互同时缠绕着内容层面的意义生产,这正如埃舍尔画作中那双画出自己在画自己的手,作品结构的层级缠绕再次构成一座复杂交错的意义“迷宫”。

(四)“投射”的意义

投射是人类的重要身体经验。它最初意味着投掷一个看得见摸得着的物体,后来我们以理解“物”被投掷的方式理解光,于是有了光的“投射”(该表述建立在“光是东西”的本体隐喻上)。有趣的是,“射光”也是目前最常见的VR界面隐喻。这或许因为它几乎是“光标”从二维“桌面”到三维环境的自然延伸。那么,除了作为人机交互隐喻的投射,投射又如何生成意义?

投射出去的光往往能照亮黑暗。结合“知道是看到”,“照亮”就有了认知的意义。“投射光”又往往伴随着在黑暗中“寻找”,于是“射光”就成了“主动探索、发现”的隐喻。挑战儿童被动学习模式的法国科普经典丛书《第一次发现》(Mes Premières Découvertes) 就建立在该隐喻上,它让孩子用一个圆形白纸片在透明胶片和黑色页面间搜寻移动,胶片上的影像在白纸片衬托下从黑暗中浮现,就好像被手电筒照亮。延续这一思路,法国电影《黑色马德里》(Madrid Noir) 把“射光”隐喻运用到VR中。故事讲述一个小姑娘在寻找叔叔秘密的过程中与自己和解。在一个暗夜马德里街区的场景中,体验者需要以小姑娘的身份借助手柄在影像环境中投射光,寻找叔叔黑暗中飘忽不定的踪迹(图5)。但“射光”不仅是该场景的字面交互方式,也是整部影片主题——寻找——的隐喻。尤其当小姑娘从叔叔留给她的照片中找到线索,记忆的碎片获得重新连接和诠释时,我们才发现,投射出去的光最终照亮的是叔叔和自己藏匿于黑暗中的记忆,小姑娘一直寻找的原来是彼此的内心。

最后考虑一个问题:身体交互可以借现成的隐喻生产意义,新的隐喻又能否在身体和影像的互动中建立起来?必须看到,上述交互固然精彩,但支撑它们的隐喻建立在视觉经验上。对于一个盲人来说,不仅“照亮”没有认知意义,“照亮”本身也很难产生意义。但盲人有自身感知世界的方式,这里有效的隐喻或许不是“知是看,是照亮”,而是“知是听,是风动”。那么,是否可以借助交互模拟盲人的“听”,模拟他在“听”中对世界的发现呢?在《盲记》(Notes on blind⁃ness) 的一个场景中(图6),体验者在一只鸟的引导下向黑暗“投射风”(风被视觉化为飘动的纸片影像)。风动万物,万物回响,模糊的影像从声音的“轮廓”中浮现,又随着声音的消逝而消失。直到体验者将风投遍整个环境,该场景的各部分从哗啦哗啦的流水声、窸窸窣窣的树叶声、咣当咣当的秋千声等各种声音中依次涌现,又依次隐没。对于视觉正常的人,要想理解“知是听,是风动”,其实也需“看”的中介。上述交互场景首先建立的是“听是看”的连接,该连接再与“知是看”结合,最终才有了“知是听,是风动”的隐喻。《盲记》之所以能以“投射风”的方式向被视觉文化孕育的体验者展示盲人如何“听”出世界,正因盲人的感知方式少不了交互(听需要声音,声音需要制造震动,盲人感知世界离不开制造震动的交互),而新媒介影像也少不了交互,前者和后者有同构之处。《盲记》的探索启示我们,沉浸式影像并非只能是视觉文化的延伸,它具有以交互立身的可能,甚至能以交互媒介的方式建立超越视觉范式的隐喻,调节我们过度视觉化的语言。最终,沉浸式影像通向的或许会是视觉文化的内在超越。

结语:通向作为“语言”的身体交互

上文讨论身体交互在具体的沉浸式影像作品中如何参与意义生产。这里仅讨论了“在场”“转身”“移动”“投射”四种当下的沉浸式影像中比较基本的交互形态,每种交互形态也只重点分析了建立在一两种相关隐喻上的意义生产实践。即便如此,已经可以看到身体交互对于类型发展和影像实验的双重意义:前者如“在身边”之于情感类、“转身”之于探索类和惊悚类、“投射”之于悬疑类、“移动”之于成长类等;后者如《盲记》和《迷墙怪谈》的探索。如果能够让更多种身体交互和相关隐喻参与进来,相信沉浸式影像的表义机制将获得更好的发展。当下越来越多优秀的沉浸式影像在有意无意朝着这个方向探索。比如,第十三届北京国际电影节XR展映单元的《历历在目》(Before Your Eyes) 探索眨眼交互,而作品本身就建立在“这辈子一眨眼就过去了”的隐喻上。“我能看见‘你的看见’”AR/VR/MR展上的《水母》探索声音交互,体验者可以用人声(最好是非语言的人声) 与深海里的水母交流,水母及其所在海域的颜色、形状会随着人声的频率、振幅、节奏变化,这种建立在“合唱”隐喻上的交互方式指向的是人与自然的非对象化沟通。

最后需要说明的是,本文的讨论建立在隐喻理论上,或许有人认为一个行为的意义不需要隐喻理论介入也会由其自行产生:环视意味着探索,打手电是在寻找,这难道不是常识吗?这种观点固然是正确的,但我们的意图其实是借助隐喻这一大规模存在且被系统研究过的语言和认知现象,让身体交互和意义生产的连接变得更系统、更有依据。更重要的是,当我们不知道一种技术已经可以实现的身体交互究竟能产生什么意义时,就可以在相关隐喻的提示下找到可能的探索方向。或许,我们最终的问题是身体交互能否成为一种沉浸式影像的“语言”。这是一个颇有野心的问题。但如果我们借助运动科学和医学系统了解身体行动的基本构成,借助隐喻研究系统了解这些构成的相关隐喻,再借助技术发展系统挖掘更多身体交互的技术实现形态,那么在跨学科的交叉映照中,或许真的能够把身体交互发展成一种沉浸式影像的“语言”。这种想法在当下语境中确实有些天真,毕竟大部分开发者习惯在开发中使用现成交互套路;而一种身体交互的技术实现和意义探索,需要硬件、软件、体验空间、作品内容等因素的配合,用交互本身做实验显得成本过高。尽管如此,我们依旧忍不住去想象。很多曾经不具备条件的想法,后来都被证明,敢于去想至少不是过错。

不妨进一步想象,身体交互成为沉浸式影像的“语言”将意味着什么?如果传统影像艺术难免在身心二元的范式下把身体功能降到最低,那么沉浸式影像对身体交互的拥抱,指向的将是对这种二元范式的内在超越。或许最终我们将意识到,意义从来就是在身体(包含大脑) 和环境的交互中“内在”涌现的。那种已经在制作时完成、等待通过眼睛植入大脑的意义,那种没有身体经验做基础的意义,不仅很可能是虚假的,更有可能是危险的。或许我们很难走出柏拉图的洞穴,但至少可以先尝试走出笛卡尔的暗箱。

责任编辑 孙伊