艺术史的“文本化”

2025-01-25熊鹤婷

在20世纪初“革王画的命”、50年代以马克思主义史观重写的艺术史以及“冷战”后西方艺术社会史的多重影响下,中国文人画理论中画品与人品高度关联的价值体系屡屡遭到现代研究者诟病。时至今日,仍不乏研究者认为,一度被奉作圭臬的文人画及理论很大程度上只是权力与市场交错运行的结果。本文无意参与这场漫长复杂的论战,而是希望提供另一种思考的可能:从后来者的眼光重新衡量传统价值的坐标轴固然重要,但首先应尽可能还原彼时画史的形成与传播条件,思考在图像复制技术极为贫乏的往昔,人们构建、传播艺术史知识的方式,将批评建立在“了解之同情”的基础上。

一、没有图像的艺术史

与今日的艺术史书写不同,许多耳熟能详的文人艺术理论、画史知识最初只是依附于特定作品的有感而发,即“题画诗文”或“画跋”。在见证了文人画理论之滥觞的两宋之交,不少文化精英、王公贵胄开始尝试提笔作画。董其昌曾如此总结彼时绘画媒介的变化:“宋以前,大家都不作小幅,小幅自南宋以后始盛。”相较高屏大障上的装饰性绘画,以灵动笔墨描绘在小幅卷轴上的山水景致显然更切近文人画家与观者的日常阅读及书写习惯。随着便携式绘画的流行,绘画与论画文本的关系呈现出新的面貌。当绘画尚为固定在建筑、屏风上的大型装饰图像时,鉴赏文本通常与图像彼此分离。如此写就的画论往往更需要顾及对图像的再现性描写——语图分体时,考虑到题画文本的读者很可能并未见过绘画原作,作者通常要先花费较多篇幅详细描述画面内容,再据画抒情。绘画转移至小型手卷、册页上后,直接附着在画后的题跋亦随之增多。在图文并置的情况下,作者便更有机会实现“画之不足,题以发之”的期许:“以往大量的赋形常常被精简为一两联,只对画面作简单提及,而剩下的空间则用以发画外意。”“画外意”不仅指“艺格敷辞”(ekphrasis) 般的文学式描绘,也包括对画家生平的记载、对风格史上下文的扩充与延伸。

北宋以来,雕版印刷技术快速发展,至北宋中期,被印刷发行的文献主要限于经书、佛典、类书、唐及唐以前诗人的文集等。北宋后期至南宋,刊印发行的文本类型大为拓展,甚至出现了作品集在诗人(如苏轼) 生前便得以刊行的现象。在此背景下,不少原本题写在作品后的跋文脱离了原有的语境,进入纯粹的文本领域,图与文的关系再度由“并置”转变为“分离”。这一分离加速了对特定作品的评论转向泛泛的画史及艺术理论的过程:从形式观之,这些论画文本脱离了原有语境,被独立编入文集;从内容观之,与图像二度分体的画论文本毕竟和独立写就的题画诗文有所不同,前者的画面描述更为精简,画史的知识构建、对艺术家事迹的记录占比增多,因此更易摆脱具体作品的内容限制,成为可读性更高、适用性更广的画论与画史故事。

以成书于南宋前期的《画继》为例,相较邓椿祖述的《历代名画记》《图画见闻志》,《画继》最显著的不同在于对前代文人题画诗、赏画诗的大量引用。北宋末年,公、私藏画皆遭劫难,邓氏难以大量接触北宋中期至南宋初期之间的绘画原作,但获得文人别集并较为系统地回顾题画诗文则并非难事:“予尝取唐宋两朝名臣文集,凡图画纪咏,考究无遗。故于群公,略能察其鉴别。”有学者指出,《画继》从米芾《画史》中收录了近十五条资料,引用苏轼诗文二十次、黄庭坚诗文十七次、晁补之诗文七次,它们多被收录于彼时已刊文集里。经邓椿的二次整理与出版,文人在不同场合下写就的应酬之作、围绕特定作品展开的议论,与画家的生平轶事及艺术风格形成了紧密的共同体,一同指向序言中“人品既已高矣,气韵不得不高”的理想。

需要注意的是,对邓椿及其屡屡引用的北宋文人来说,所谓的“知人论画”当然不意味着仅将画家的为人、作文视为衡量作品优劣的砝码。某位艺术家特有的“气质”实乃相当复杂多元的概念,其中既包括技术层面的笔墨控制、认知层面的艺术品位,也包括难以捉摸但确实存在的个人“灵气”。然而,在图像复制技术远远落后于文本复制技术的时代,许多读者都没有机会见到和画史、画论文字匹配的原作或可靠摹本,他们难以准确把握“知人”的多重含义,更无从分辨众多含糊、抽象的风格概念与文人“自是天性,非师而能”的自我标榜,于是很多情况下,便仅仅将“知人”简单等同于真伪难辨的艺术家传说。

20世纪初,恩斯特·克里斯与奥托·库尔茨合著的《艺术家的传奇》一书揭示出文艺复兴以来“艺术家神话”的高度模式化。诚如作者所言,不少因循重复的传记情节、人物塑造都可上溯至古希腊罗马时期的神话、宗教和历史故事。克里斯与库尔茨的研究提醒我们,画史著作中的“艺术家传记”是真实与虚构、记忆与期许交织的产物,它们承载着不同时代的作者对“何为艺术”这一问题的回答,研究者不可轻易以“历史真实”视之。不过,该书主要从文献学角度考察了常见传记模版的史料来源,未对具体的传播路径展开进一步研究:一方面,传记的作者只有在接触到经典文本的前提下,才能受到后者的影响,提取出所谓的“传记模版”;另一方面,新的“艺术家传奇”写就后,也要依靠物质媒介传播,方能参与重塑艺术史认知的进程。

小威廉·埃文斯提示我们,不同发展阶段的印刷术对人类知识构成、思维方式的影响迥然不同。在他看来,15世纪古登堡印刷术很大程度上是对古希腊唯名论知识体系的延续,高度概念化的命名和语词含混了太多世界的细节;至版画技术飞跃发展的18世纪,人们方有机会借精密的图像打捞出更多知识的殊相,从根本上改变了认知世界的方式。尽管埃文斯过度贬抑了早期印刷术的历史意义,但他对文字复制时代和图像复制时代的敏锐区分为我们留下了巨大的思考空间:在文本印刷较图像复制远为发达的前现代,依托文字的艺术家轶事往往比作品传播得更远。前代名家的真迹或已流散人间、难得一见,但有关他们的种种传说却能借助言谈、书写、出版流传甚广,并且在戏曲、话本等大众文化中一次次焕发出全新的生命。巫鸿将围绕着中国古代绘画的题跋、著录称为“文本之圈”,认为它们某种程度上阻塞了我们直接理解作品的道路。然而,在古代的信息传播条件下,一件作品、一位艺术家衍生出的文本越多,便越有可能广泛流传。

二、“倪高士”形象的生成与流变

有明一代见证了小说戏曲的繁荣发展。万历后期至天启年间,许多前代贤士或真或假的轶事传闻被编撰为文集,与流行于明中后期的名士之风相互应和。这些面向更广大读者的小说文集通常更强调可读性,尤其注重情节的丰富和完整。常见方法之一,是摘出早期文献中不甚重要的只言片语,将其演绎成夸张而情节丰富的戏剧性故事。在后世传写过程中,部分文学戏说又渐渐成为新的史料,随着“民间创作历史文本化”,这些故事中的虚构桥段甚至可能成为后世艺术史写作中的“常识”。其中,元代画家倪瓒的形象生成尤具代表性。明代孙克弘曾转述沈周之语:“云林戏墨,江东之家以有无为清俗。”所谓“清”,不仅是对藏画人艺术品味的肯定,更暗含着道德品质层面的判断。在明末董其昌等人的眼里,倪瓒更是以超然逸格之姿取代何良俊、王世贞等人推举的赵孟頫、高克恭,位列“元季四大家”之首:

迂翁画在胜国时可称逸品,昔人以逸品置神品之上。……元之能者虽多,然承禀宋法,稍加萧散耳。……独云林古淡天然,米痴后一人而已。

然而,在倪瓒生活的元代,人们对其绘画水准的高低尚存不同看法。例如,陶宗仪便批评倪瓒晚年的作品“率略酬应,似出二手”。稍后,夏文彦又将陶宗仪的评语录入《图绘宝鉴》倪瓒的词条下。虽然《图绘宝鉴》多为二手资料拼凑而成,屡屡被明人批评为“淆乱可笑”,但考虑到其信息来源之丰富、刊刻传播之广泛,该著毕竟在很大程度上代表了元末明初相当一部分绘画鉴藏者的共识。

即便是与倪瓒来往密切的友人,首先赞许的往往也是他的诗文而非绘画。这其中不乏数千年来文人“立言”传统的影响,但既然倪瓒及其友人仍身处文辞较丹青分量更重的时代,便更容易想象他们的自我期许与后世塑造的“画家倪瓒”之间的差别。以倪瓒密友周南老所撰《元处士云林先生墓志铭》为例,开篇即道:“诵其诗,知其为处士而已。……处士之诗,不求工而自理,致冲淡萧散。”相较之下,为明清人津津乐道的云林绘画却只附着在“嗜蓄古法书名画”之后,仅得一笔带过。

已有不少研究者撰文讨论明代以后倪瓒画史地位的变动,指出明代鉴藏家何良俊、陈继儒、董其昌等人视倪瓒而非赵孟頫为“元四家”之一的做法,一方面乃彼时文人画坛“宋元趣味之争”的一部分。赵孟頫融合唐、宋的设色与构图让位于更突出笔墨精微的云林山水,以倪瓒为代表的“逸品”不再是唐宋画品论著中游离在“神、妙、能”之外的特殊风格,转而成为文人画家争相追随的最高典范。另一方面,在明代后期政治环境的影响下,愈来愈多的画史作者开始对赵孟頫仕元一事持批评态度。在画品与人品相提并论的文人画领域,这种态度的转向很快发展为部分批评家对赵孟頫书画风格的偏见与贬抑,他们屡以“妍媚纤柔”斥之,又以所谓的“妩媚”趣味倒推出赵氏“殊乏大节不夺之气”,最终完成了人品与风格的循环论证。而明代中期以后对倪瓒人格、艺术之“清逸”的高度推举,则与之形成鲜明对比。

正如我们无法仅从技艺与审美的角度来阐释赵孟頫在部分画史著作中遭受的批评,明代以来倪瓒地位的不断抬高也是多方因素叠加作用的结果,其中,围绕着“倪高士”的种种传说无疑构成了倪瓒艺术史形象生成过程中不可缺失的一环。今人提及倪瓒,几乎无一不言及他近乎病态的好洁,更有甚者,将“洁癖”视作倪瓒山水画风格的心理成因,在生理层面的洁癖—精神层面的清高—艺术层面的超逸之间划上等号。然而,从现存元明史料观之,尽管倪瓒的同时代者已注意到他的好洁性格,但他极端病态的洁癖形象事实上是在明代文学化的写作中逐渐形成的。周正道《元处士云林先生墓志铭》仅反复强调了云林人格层面的清高,少有未言及友人生理层面的洁疾:

生而俊爽,稍长,强学好修,惟雅洁,敦行孝弟,而克恭于兄。……与世浮沉,耻于炫暴,清而不污。

依笔者管见所及,长乐王宾撰写的《元处士云林倪先生旅葬墓志铭》较早记载了倪瓒的好洁轶事:

好洁,盥頮易水数十次,冠服着时,数十次拂振,斋阁前后树石常洗拭。见俗士避去,如恐浼。

对比周正道和王宾所撰墓志全文,可知前者意在从才学、性情、品德等角度树立倪瓒的传统文人形象,后者的撰述则更留心种种逸事,所载事迹更具戏剧性、趣味性。同为墓志铭,两篇文章风格为何存在如此差异?首先,王宾所撰为“旅葬墓志铭”,与周正道撰写的“墓志铭”性质不同:倪瓒卒于挚友夏颧江阴长泾习礼里的家中,其灵柩最初旅葬于此,后归葬无锡芙蓉山倪氏祖茔。王宾之墓志铭先作于倪瓒“旅葬于江阴习里”时,或许是在倪瓒友人或家属请托下仓促完成的工作;周氏撰写墓志铭时,倪瓒已迁葬故里,“奉柩葬于无锡芙蓉山祖茔之下,而刻石识岁月,且遵治命来征铭”,所撰铭文也因此更为正式、更具纪念意义。其次,二人与倪瓒亲疏程度的不同也影响了他们对云林生平的理解。检《清阁全集》可知,倪瓒常登门造访周正道,同享诗画游赏之乐,还曾为其诗集《拙逸斋诗稿》作序,盛赞周氏之为人与为诗,可见二人过从甚密。反观王宾,无论在倪瓒文集或旁人著述中,皆未见二人直接往来的记载。不过,吴宽曾言及王宾与夏颧有所往来,后者是倪瓒晚年的挚友,主持了倪瓒的旅葬后事。王宾颇为关注吴中文人传统,曾撰《吴中名贤记》、录《吴下古迹诗》,他的行为处事亦处处体现出隐士理想的影响:在元明鼎革的乱世中,王宾“自晦为清狂,不娶不仕”,不仅在交友方面颇为苛刻,甚至自残毁容以避世。综上所述,《元处士云林倪先生旅葬墓志铭》很可能是在这样的背景下写就的:王宾与倪瓒或许因夏颧这一共同友人有过数面之缘,但远称不上熟络;倪瓒在夏颧家离世后,夏颧便延请对“倪高士”多有尊崇的友人王宾撰写旅葬墓志铭。出于对吴中名士——尤其是那些与俗世规则格格不入的高人隐士——的强烈兴趣,王宾明显倾向于记载尽显传主“异”“逸”的故事,其中便包括倪瓒具有高度象征意义的洁癖之举。

尽管周正道所撰铭文更符合文人传统的理想叙事,对倪瓒的“好洁”点到即止,但后世文本却大多选择转述、重录王宾之文。在张端的《云林倪先生墓表》中,他不仅延续了王文的“易水”“拂振”说,更添入了新的洁癖佚事:

有洁癖,所建云林堂、逍闲仙亭、朱阳宾馆、雪鹤洞、海岳翁书画轩,斋阁前植杂色花卉,下以白乳甃其隙,时加汍濯。花叶堕下,则以长竿黐取之,恐人足侵污也。

张雨《题倪瓒像》(图1) 同样值得注意。明初以来,此画已有不少摹本。隆庆二年(1568), 文彭在其上题跋(图2)道:“云林像,尝见摹于王氏, 上有细楷光庵墓铭。每欲命工摹以为供, 竟尔不果,其庸俗亦可笑也。” 由此可知,明代出现了将倪瓒的经典肖像与王宾墓志铭合二为一的样式。仇英《倪瓒像》卷(图3) 上,即载有文彭以小楷抄写的《元处士云林倪先生旅葬墓志铭》,其后附有文徵明誊写的张雨题赞。此作或许即为文彭“命工摹以为供”后较为满意的作品。稍后,清代王文治又在卷后题诗道:“高士竟千古,披图见天真。云林拥清阁,位置宜斯人。洗梧俗虑扫,把卷高怀存。”对王文治来说,云林的“洗梧”举动俨然已如清阁一般,是言及倪瓒时无人不晓的“常识”。前人以诗、文、图构建起的“倪高士”形象既包括确凿可考的历史真实,也难免混入围绕艺术天才展开的想象与修辞。当虚实相间的故事传布太久,它便逐渐成为后人眼中新的“历史真实”,等待着下一轮重写与虚构。

三、《云林遗事》中的倪瓒形象构建

明代嘉靖年间,顾元庆编纂《云林遗事》,将其收入自编丛书《顾氏明朝四十家小说》。顾氏是正德、嘉靖年间活跃于苏州一带的藏书家、出版家,除主要收录明前期江南一带文人笔记小说的《顾氏明朝四十家小说》外,他还刊有以宋以前的传奇小说、笔记为主的丛书《顾氏文房小说》。《云林遗事》分为“高逸”“诗画”“洁癖”“游寓”“饮食”五目,记述了倪瓒的艺术成就、诗画理论、人物品行及传闻轶事。有关《云林遗事》的文献来源,宁稼雨、张慧等人已撰文考察:“诗画”门下《雅宜山竹枝词二首》本事、倪瓒画论两条已见于《倪云林先生诗集》,此集初由天顺四年(1460) 蹇曦刊刻,是现存最早的倪瓒诗集刻本,顾元庆或即由此取材;“游寓”所载皆为诗歌本事,其中,中秋宴会题诗“红蠡卷碧应无分”条亦见载于《倪云林先生诗集》;“饮食”门收九则遗事、八则菜谱、一则茶谱,皆载于《云林堂饮食制度集》,但后者最早仅存清光绪年间刻本,倪瓒及其友人也未曾提及倪氏撰写过饮食相关文集,或为后人伪造之作。

相较“诗画”“游寓”“饮食”的艺术理论、诗本事、食谱,“高逸”“洁癖”两门的记载多情节丰富的趣事传闻,更能给读者留下深刻的印象,因此常为后人征引。和取材自倪瓒文集的其余三门不同,“高逸”“洁癖”两门的主要文献来源之一,是顾元庆业师都穆编纂的《都公谭纂》一书。此外,“洁癖”下的“阁前置梧石,日令人洗拭……”一条,则很可能由元人王宾、张端撰写的旅葬墓志铭及墓表改写而来。《云林遗事》“洁癖”门下记载的种种轶事颇富戏剧性,又恰好迎合了晚明的嗜奇之风。清代以后,“洁癖”俨然已成倪瓒的标志之一,而“高逸”则成为精神层面的“好洁”象征,一同塑造出倪瓒鲜明的形象符号。

依嘉靖十八年至二十年顾氏大石山房刻本《云林遗事》“高逸第一”下双行小字注,是书最初附有“小像交游”,但大抵是囿于刻梓难度,顾元庆最终未能保留这一设计。如果说倪瓒肖像上的王宾墓志铭尚能借助可靠肖像与倪瓒本人的山水画真迹,在高士想象与历史真实之间取得微妙的平衡,那么,对顾元庆的小说读者而言,“倪瓒”历史形象的生成则更加依赖人物故事自身的戏剧张力及其传播潜力。与其认为《云林遗事》是画史画家小传传统下的写作,不如将它归入明代文学史的脉络。从文本内容观之,和前文谈及的王宾一样,顾元庆同样有着强烈的传承吴中高士文化的意识,不仅编录吴中先贤遗事集《云林遗事》《檐曝偶谈》,编刻的小说丛书也多选入涉及吴中先贤事迹的著作。从文体观之,《云林遗事》深刻体现出“世说体”文学的影响。嘉靖、隆庆以前,甚少有人了解《世说新语》一书。自嘉靖十四年(1535) 袁褧刊刻《世说新语》后,各种刻本、评点本陆续面世。嘉靖年间,何良俊、王世贞等人在《世说新语》影响下先后编纂《何氏语林》与《世说新语补》,后二者分别是对《语林》与《世说新语》的修订重编,影响尤其深远,以致明末凌濛初感叹道:“独《补》盛行于世,一再传,而后海内不复知有临川矣。”然而,顾元庆接触到“世说体”的时间或许更早。嘉靖以前,都穆的《玉壶冰》为少有的“世说体”之作,“也许是自恃孤本难见,他撰写时还放胆地直接抄录《世说新语》,公然据为己有”。

倪瓒与同代人的诗文往来和周正道撰写的墓志铭,向我们展现出一个十分复杂多元的倪瓒形象:受家族传统的影响,倪瓒行事颇有道教之风,他一度为乡里巨富,却不太擅长料理家财,以致晚年流离失所、寓人篱下。与其说倪瓒如后世传闻那样有着“先见之明”,不如说散尽家财是他在乱世飘摇间的无奈选择。面对元末战事纷扰,他虽将起义军斥作“妖贼”,在面对张士诚政权时,却也不似后人传闻那般大义凛然,曾作“张公开府任豪英”“仆射亲民如父兄”之语。然而,比起在复杂情境中摇摆纠葛的个人,那些高度戏剧化、传奇化——换句话说,那些与我们的切身经历存在一段距离的形象符号,往往更容易以天才的姿态得到传播。在顾元庆笔下,不符合“高士”符号的枝蔓悉数遭到裁剪,最终造就了以“洁癖”为表、以“高逸”为里的高度符号化的倪瓒形象。王宾墓志铭里的“斋阁前后树石常洗拭”,被夸张为倪瓒因听到客人咳嗽声,担心窗外梧桐树留下唾痕,便让家僮“剪叶十余里”的疯狂举动;“见俗士避去”的泛泛记载,则落实成倪瓒怒拒张士诚等人索画,尔后遭到张氏殴打报复时仍一言不发的高逸壮举。

在此,我们有必要关注顾元庆这类出版家在艺术史知识生成中发挥的作用:顾氏虽仅为庠生,但家产丰厚,在乡里颇具名望。依钱谦益记载,他“独以图书自娱,自经史以至丛说,多所撰述”,然而,传记对“自娱”的极力强调难免附有文人理想化的修辞,考虑到顾氏“家近许市,兄弟多纤啬治产”,顾元庆对小说传奇的高度关注或许不仅出于学术层面的考量,也因这类出版物在市场上广受欢迎,可供家族盈利。在《云林遗事》中,我们既能感受到对文人理想的继承发扬,也可见出明代流行的小说传奇文本戏剧性乃至猎奇的一面。这位游走于江南名士与地方中下层文人之间的出版家,通过小说丛书的编纂、出版,搭建起沟通双方所知与所见的桥梁。在这类极少被划分为画史文献的笔记小说里,无处不映射着明中期以来渐成共识的文人画理论的影子,而它们塑造出的“文人画家”形象,又在后世成为精英文人们艺术史写作中的历史“常识”。

若将《云林遗事》与同样记载了倪瓒高逸、洁癖传闻的《语林》对比,便不难发现二者侧重点的差异。《云林遗事》悉数收录在“高逸”内的轶事,《语林》将其分别置于“方正”“雅量”“识鉴”“栖逸”“简傲”“忿狷”等条目下;涉及倪瓒洁癖的内容,则被置于“容止”“仇隙”下,而非记载了王思微、王维、米元章等人洁疾事的“惑溺”下。相较顾元庆之作,何良俊延续了《世说新语》已有的分类,弱化了倪瓒传闻中“洁癖”特征的存在感。明末,毛晋又在《云林遗事》的基础上删去如“混厕诸事”之类的俚陋传说,编《倪云林遗事》。无论是在吴门文人圈中颇有影响力的何良俊笔下,还是明末因藏书、刻书名重一时的毛晋笔下,倪瓒似乎都更接近传统的名士形象,却都不如顾元庆《云林遗事》中的倪高士传说那般流传广泛。明代后期以来,《云林遗事》为明代小说丛书《璅探》《说郛续》《五朝小说·皇明百家小说》《五朝小说大观·皇明百家小说》、清代《借月山房汇钞》《泽古斋重钞》收入,在不同层级的读者中产生了广泛的影响。万历二十八年(1600),倪瓒八世孙倪珵刊刻十四卷本《清閟阁遗稿》,不仅未加辨析地收入了顾元庆的著作,还在此基础上添加了“元镇母疾”和“元镇尝寓其姻邹氏”两条洁癖逸闻。倪珵跋文称:“我(倪珵) 祖云林公生值胡元秽浊之时,而松筠为抱,泉石自娱。”暗示倪瓒不与胡元合污、独为清流。同编屠隆所撰序文,也称倪瓒“抗节不屑仕元,书甲子不书元季号”,几乎将他视作抵抗异族统治的英雄。倪珵编《清阁遗稿》是清代倪桌《清阁遗稿》、曹培廉《清阁全集》的底本,曹编《清阁全集》又被收入《四库全书》集部,成为近代以来最为人熟知的倪瓒文集版本。

《云林遗事》一方面借助明末流行的“世说体”框架,在作者与读者间搭建起有效的预期系统与隐含约定,另一方面将散落各处的倪瓒传闻浓缩成极为符号化的“高士”形象,以“洁癖”异行为表,以“高逸”特征为里,既不至于破坏文人名士形象的普遍共识,又满足了人们对“天才”的想象与猎奇,为读者提供了超出传统传记书写的阅读乐趣。不难想象,这些文本很可能是难以接触到倪瓒及其传派画作真迹的中下层文人最初形成的“倪瓒印象”。或真或假的种种逸事随小说丛书、倪瓒文集的不断刊刻广泛流传,自晚明以来产生了深远的影响。

四、晚明画史中的风格与人格建构

相较《画继》写作的时代,《云林遗事》成书的晚明不仅见证了文人画史的成熟与普及,也见证了画史传说中“艺术家人格”的进一步细分。受克里斯著作的影响,高居翰归纳出明代中后期某类艺术家的典型形象:他们自小聪慧过人,却最终因种种原因断绝了功名之路,于是改以书画诗文为生,行为浪荡风流、纵情酒色,自称或被他人誉为“仙”“痴”“狂”。此类画家多见于南京,吴伟、张路、郭诩即为其中的代表。与此对应的绘画风格同样相当鲜明,这些画家的作品主要立足于宋画的主题和构图,表现手法多放松甚至粗率的草笔。高氏反思了文人画史中普遍存在的、认为绘画风格乃“自然而然地”心性表现的观点:“对某位画家将产生何种画作的‘期望’已在社会中成立……画家在中国社会中有一定的位置,而且其角色功能有一定的经济色彩。他们(画家们) 容易受制于从他们四周而来的、还有来自内心的一致的期望。”高居翰尤其提醒我们注意“身份-风格”对应关系背后的艺术市场需求。如果一味听信“心画”一类的说辞,难免以为画卷上张狂的笔触是画家们痴狂心态的直接反映。然而,在书画市场愈发成熟的明代江南,这些画家很可能只是在以狂躁的风格“扮演”着购买者期待的艺术家角色。若不加省思地将这种以表演佯装心性表现的做法推至极端,便有可能沦落至粗糙甚至反技术主义的境地。大抵也正因如此,敏锐如董其昌者,才会屡屡哀叹浙派末流之堕落,并试图以笔墨更为精微、克制的南宗山水,取代那些在市场上颇受欢迎但初见习气的其他画派。

然而,随着董其昌等人构建的精英文人趣味愈发得到普及和认可,画史重心、艺术市场的天平再次发生倾斜。当普通观者乃至中下层收藏家的目光转向南宗谱系下的文人画家时,以“艺术家人格”对应特定“风格”的新一轮叙事再度展开。如果说信笔涂抹的“仙”“痴”“狂”式画家组成了明代艺术家光谱的一部分,那么,以倪瓒为代表的“清高”人格及“简逸”画风则为光谱另一极的典型艺术家符号。让我们再次回到文章开头的沈周之语:“云林戏墨,江东之家以有无为清俗。”在求异之风盛行的明代,“清”之所以能成为倪瓒个人极为突出的标识,不仅在于他高超的笔墨控制力、极具辨识度的艺术风格,更在于围绕着画家的层层文本切中了人们对天才异行的期待。

对倪瓒“洁癖”的强烈兴趣与晚明“癖”“颠”的去病化、审美化倾向紧密相关。张岱曾将“癖”与“情”“真”并列而论,认为“人无癖不可与交,以其无深情也”。明末闻道人撰《癖颠小史》,录嗜癖50种,其中既录有左传癖、山水癖一类较为雅致的趣味,也不乏乞癖、妒癖等不符儒家道德伦理的分类。在附于书前的“癖史小引”一文中,汤宾尹写道:“士患无癖耳。诚有癖,则神有所特寄。”相较那些更为常见的“物癖”,“洁癖”在明代逐渐发展出更为强烈的象征意义。正如周正道对友人精神层面“清高”的赞许和王宾、张端等人对生理层面“洁疾”的记载构成了“倪瓒”符号的一体两面,“好洁”隐含着不与世俗合污之意,故患洁病者常被塑造为不慕荣利、痛斥权贵的逸士形象。然而,过度“好洁”又可能发展出极端的怪异行为,为猎奇的读者们提供了不少颇具戏剧性的故事传说。何良俊嘉靖年间编纂的《语林》虽收入王思微、何佟之、庾炳之、王维、米元章和元镇瓒等六人的洁癖故事,但分散在“惑溺”“容止”“仇隙”等不同条目下。至明末冯梦龙撰《古今谭概》时,卷二“怪诞部”下已特辟“洁疾”一节,凸显出洁癖与大多“物癖”迥然有别的性质。沈长卿曾如此回顾晚明时“洁癖”的流行:

古人抱洁癖者,原具洁品,从五脏六腑映彻于外,以成其清,故诗美之云华佗无术医清癖。今人肠胃十分龌龊,而假托爱洁以掩其浊,几令倪处士无以自白。

沈氏的批评一方面反映出“洁癖”俨然已成某种精神高度的象征,不少人依附潮流,以此自我标榜;另一方面,从沈氏条件反射式的联想中(“几令倪处士无以自白”),也可看出彼时“倪处士”与“洁癖”的深度绑定。袁宏道为《癖颠小史》所作序言及批注亦体现出“倪瓒”与“洁癖”的密不可分。序文开头,袁氏即以“倪迂之洁”为嗜癖典型,虽“洁癖”条目下倪瓒所占篇幅最多,袁宏道的朱批评点却仍意犹未尽道:“云林以洁著名,恐不止此。”

值得一提的是,明人书及倪瓒以洁癖为代表的异行时,往往将他与米芾相提并论。例如,署名为陈继儒的《〈米襄阳志林〉序》中称“倪元镇得其(米芾) 洁”;在钱溥为《倪云林先生诗集》所作前序中,亦有“性甚狷介,好洁,绝类海岳翁”之语;《六研斋笔记》则从行为和艺术趣味两方面指出米、倪的相似性:“米南宫有洁癖,书画俱小幅,近代唯倪云林颇似之,米以颠名,余故以迂名倪。”倪瓒及其同时代人似乎很少注意到上述二人的相似之处。从倪瓒少数言及米芾的信札来看,他对后者的关注主要集中在米芾拜石及米家书画舫,鲜少提及书画创作。仅从绘画风格观之,取法荆关折笔、间以元人疏松干笔皴擦的倪瓒山水画的典型面貌与米芾墨色湿润、以点造型的云烟气象不甚相似。然而,时至明代,随着董其昌等人“南北宗论”的成熟与普及,被特定的怪行绑定为“米颠倪迂”的两人,便一同成为“南宗”叙事下文人画家的理想符号:

昔人论画,一要人品高,二要师法古,宋画院待诏诸君以粉末贾宠,虽间有名家,然于米颠倪迂,颉颃而称伯仲,则难雁行,盖两公以清虚廖廓之意,不能有所寄,而稍稍露于笔楮之间,非俗子所得而望其藩篱者也。

从陈继儒的这段画跋中,我们得以一窥晚明艺术趣味与人物品评的层层交错。明中后期以来,元画逐渐在“宋元之争”中夺得话语权,成为与拘泥于“精工”的南宋院画相对的“逸趣”“高韵”之代表。随着时论的进一步延伸,不为人看好的南宋院画更落为对画家人品的攻击,认为“以粉末贾宠”,不过“俗子”尔尔。考虑到一度在绘画市场上相当活跃的浙派画家对南宋院体风格的继承,陈继儒的批评很可能暗含着对浙派“狂态邪学”的不满。在更极端的情况下,即使是面对跻身元四家的吴镇、黄公望、王蒙,董其昌仍认为他们的部分作品体现出职业画家的“纵横习气”,“独云林古淡天然,米痴后一人而已”。倪瓒、米芾“以画自娱”、高蹈自守的姿态大抵更符合文人的自我期许。对彼时的鉴赏家而言,倪瓒简逸疏朗的画作、内在外在皆极度好洁的性格无疑造就了“画品即人品”的典型。

董其昌等人对倪瓒绘画风格的判断自然以丰富的目鉴经验和绘画实践为基础,“清虚廖廓”“古淡天然”等评语之下,包含着他们对文人画发展脉络的独特理解。然而,并非所有观者都如董氏一般有机会接触到大量倪瓒真迹。明代中后期以来,随着文人画史叙述愈趋单一、线性,部分文人对倪瓒“清”“逸”品质的理解逐渐变得粗糙而模式化。同时,在大量伪作、仿作的影响下,倪瓒的艺术风格不断遭到“净化”,他不同作品中复杂、多元的枝蔓被一一剪去,仅留下最为醒目、也最易被注意到的“一河两岸”式构图及简略的意象。诚如研究者所言:“在构建后的今日,只要提到倪画,对美术史稍有了解的观者心中便能自动生成固定的典型画面。比起其他具有典型的画家,对倪画典型的联想似乎毫不费力,不假思索,乃至不需要动用任何想象力。”

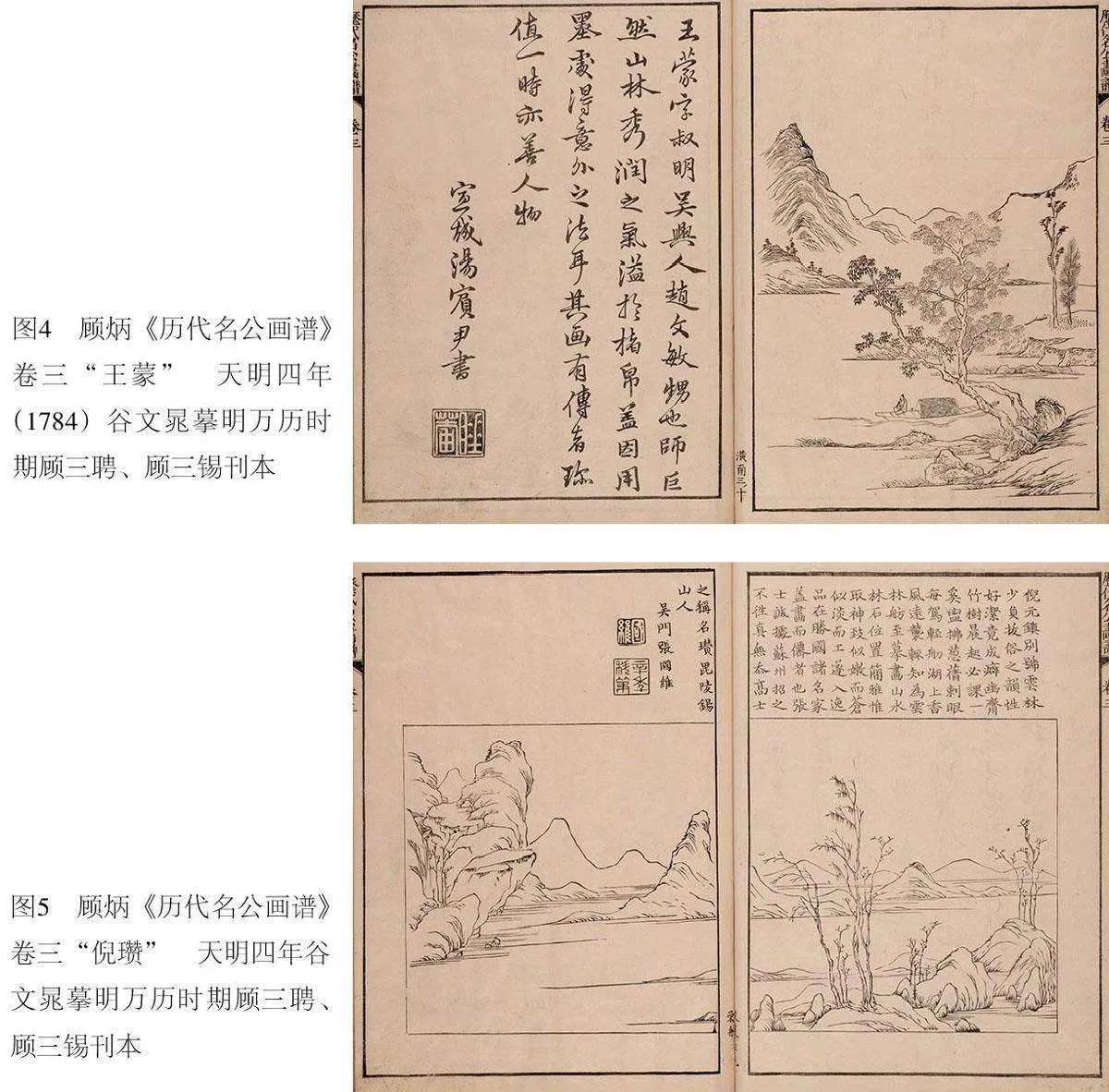

明代万历年间,木刻版画技术快速发展。随着顾炳《历代名公画谱》(《顾氏画谱》) 等画谱著作的出版,画家小传文本与绘画图像再次由分离走向合并,文人精英们的画史共识得以辐射至更为广大的读者群。然而,木刻版画的造型技法毕竟与传统笔墨相去甚远,画家的原有风格能否有效转译为更有利于传播的版画形式,既取决于刻工水准的高低、画样选择的合适与否,也取决于画家本人的代表风格与木刻版画媒介的适配性。对比《顾氏画谱》收录的“倪瓒山水”与同为元四家的黄、吴、王山水,不难发现黄、吴、王的版画山水严重失真,仅凭图像几乎无法猜出对应画家(图4),而“倪瓒山水”虽然同样称不上精细,但更有从中辨识出本家面貌的可能(图5)。究其原因,一是因为倪瓒发展出清晰易懂、便于记忆的“一河两岸”式构图,相较笔法、用墨、设色,构图大抵是最好理解也最为直观的画面组成要素,也最不易因媒介的变化而扭曲失真;二是因为吴镇苍润的湿笔、王蒙细密的牛毛皴、黄公望复杂的山体造型与交错的披麻长皴,都不似倪瓒克制的干笔、简逸的树石造型那样,能较好地适应版画缩略的尺幅,也更有可能被转变为受限颇多的木刻刀法。

在《顾氏画谱》不到百字的倪瓒小传中,有关“洁癖”故事的记载占去了近一半的篇幅。夏文彦《图绘宝鉴》曾以“殊无市朝尘埃气”总结倪瓒的风格,这类含糊的措辞可以引向很多层次的理解,尽管任何一位有机会见到云林山水真迹的观者都知道,无论是画谱中的“一河两岸”式构图,还是那些简单、重复的线条,都与倪瓒本人的风格水准存在着云泥之别,恐怕彼时的绝大多数读者都难以切身体会到沈周临习倪瓒时“独倪迂一种淡墨,自谓难学”的遗憾。对那些不过希望谋得一二谈资、甚少有机会接触可靠画迹的普通观者来说,清晰易懂的风格符号与《顾氏画谱》画家小传部分记载的“好洁”轶事,便是最容易把握的“无市朝尘埃气”的表现。

结语

时至今日,“洁癖”俨然已成为倪瓒难以分割的标签。许多当代美术史教材在提及倪瓒时,都会强调他异于常人的洁癖行为。然而,从倪瓒同时代人的记载来看,倪瓒的“好洁”更多集中在精神层面的洁身自好,少有强迫症式的清洁行为。随着明代出版业的蓬勃发展,倪瓒“洁癖”的细节与新说不断得到增补,渐趋夸张与戏剧化,并为清代倪瓒文集的编纂者全盘采纳,进一步固化了云林与洁癖的联系。明代中后期以来,对“癖”的怪奇审美趣味蔚然成风,其中,“洁癖”又构成尤为特殊的一条:相较其他嗜癖,“好洁”往往被赋予更多精神层面的意义。为人“好洁”的画家绘制出明代鉴赏家眼中的清逸之作,成为人们津津乐道的“画品即人品”典范。围绕着艺术家的传说逐渐脱离可靠真迹,以画论画史、传记文本及简化的临仿本、版画图像为媒介流传开来。于是,后人一方面大力渲染画家的“好洁”癖性,一方面对倪瓒的画作风格进行高度抽象的概述,在这一过程中,二者不断相互强化,最终构成了艺术史书写中高度符号化的倪瓒形象。

“天才艺术家”的形成不仅依靠出类拔萃的艺术技巧,也依靠不断累积的传说与故事。艺术大师、经典作品绝不仅意味着某个具体的人或某种杰出的技法、独特的风格,更是在历史沉积中生成的文化现象,任何单一的阐释角度都无法真正理解此类现象生成的原因。图像和艺术家得以幸存的理由从来都是复杂且充满偶然性的,视觉层面的审美价值只是“成为经典”的诸多原因之一,而那些来自遥远古代的作品甚至担负着更为厚重的时间地层,承载了数个世纪的文化记忆。“历史学的基本出发点是对前提本身提出怀疑,并彻底审视。”在推动现代美术史学科发展的过程中,我们仍有必要时时回头考察它最初的源头,避免仅仅成为已有概念下的歇脚人。

责任编辑 王伟