增材制造工程专业实验实践课程规划与教学设计

2025-01-24王超丁国华范恒亮

【摘" " 要】增材制造工程专业是面向增材制造行业培养工程师人才的新兴专业。文章结合新专业建设及《增材制造工程技术人员国家职业标准(2023年版)》要求,从增材制造工程专业实验实践课程规划角度,将专业课程及其实验实践环节与相关标准进行了对照,由此提出了专业实验实践课程教学设计的思路,围绕培养具备增材制造技术应用能力的初级工程技术人才目标,持续开展贴合实际应用需求的实验实践教学,为增材制造工程专业建设与人才培养提供参考方案。

【关键词】增材制造工程专业;实验实践课程规划;工程师培养;实验实践教学设计

【引用格式】王超,丁国华,范恒亮.增材制造工程专业实验实践课程规划与教学设计[J].黑龙江教育(理论与实践),2025,79(1):62-67.

【中图分类号】G642.0" " " " " " " " "【文献标识码】A" " " " " " " "【文章编号】1002-4107(2025)01-0062-06

一、引言

增材制造技术是第四次工业革命的重要组成部分[1],能够有效弥补传统机械加工技术的不足,对提升制造业的创新研发水平起着至关重要的作用[2]。我国高度重视增材制造产业的发展,先后出台了《中国制造2025》《“十四五”智能制造发展规划》《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》等政策,从战略布局与规划、产业链合作与升级、关键技术与创新等多方面推动增材制造产业的发展[3-4]。而科学技术的发展与博弈,归根结底是人才的培养与竞争,增材制造技术的发展依托于专业人才的培育。根据《Wohlers Report 2022》统计报告,增材制造行业目前人才缺口近20万。因而,培育契合行业产业需求的增材制造专业工程师人才迫在眉睫。

当前,基于增材制造技术的职业教学主要以企业内部培训为主,但由于各企业的生产运营特点及企业间存在的商业竞争问题,这些内部培训往往是对已经具备基础专业知识的技术人员进行细分技术的能力提升,并未达到向增材制造领域输送工程师人才的目标,所以,有针对性地培育增材制造专业工程师还是要依托于高校的人才培养体系[5]。为此,2021年,教育部在《普通高等学校本科专业目录》中新增了增材制造工程(080217T)本科专业,从专业建设角度出发为增材制造行业提供人才保证和智力支持。

增材制造工程是典型的交叉学科专业[6],在专业课程设置上涉及机械、电子、材料、光学等多个学科的基础知识。由于专业建设时间短,全国目前仅有18所高校开设了增材制造工程专业(部分院校虽已获批专业,但还未开始招生),相关课程体系建设还有较大的优化空间,尤其是在实验实践课程方面,需要根据配套设备的类型制定专门的实验教学方案,所培养学生的工程应用方向也会有所区别。因此,如何汲取各学科与增材制造技术的交叉知识点、科学合理地设置实验实践内容、培养贴合实际应用需求的工程师人才成为目前高校亟待解决的关键问题[7]。蚌埠学院是一所典型的地方应用型高校,是全国第二批获准开设增材制造专业的本科院校,于2022年开始该专业的招生工作。教学团队依托学校的专业基础及合作企业的用人需求调研,从专业实验实践教学的角度,结合日常教学工作过程中的总结,探讨增材制造工程专业实验实践课程的整体规划与教学设计,以期为增材制造行业的工程师人才培养提供参考方案。

二、增材制造工程专业实验实践课程教学存在的主要问题

经过长期的教学实践与改革,大部分传统学科专业的实验实践教学体系已经处于比较稳定的状态[8],各个院校之间的差异性并不大。但增材制造工程专业由于设立时间较短,现有院校间的交流有限,基本处于“摸着石头过河”的状态,这虽然在一定程度上有助于实验实践教学的创新,但在专业建设过程中容易导致发展不均衡及培养的学生差异性过大等问题,不能有效集中现有资源高效地为社会输送具备增材制造技术开发与应用能力的工程师人才。在实际教学中,增材制造专业实验实践课程主要存在以下问题。

(一)实验实践教学团队缺少工程背景

增材制造技术目前最为核心的应用集中在工业需求上,尤其是航空航天、高端装备制造等领域所需的高分子材料及金属材料制件的加工成型[9],而行业的用人需求也主要集中在此,因此,高校在教学方面应向增材制造技术在工业场景中的应用倾斜。在现有课程体系中,理论课程可以通过参观、走访、交流及学习专业书籍等来进行教学准备,而实验实践环节是对增材制造技术的实际应用能力的锻炼,要想达到培育行业所需工程师人才的目标,实验实践教学团队本身就要具备相当体量的知识储备和较为丰富的操作经验。而现有的实验实践教学团队中具有工程实际经验的教师较少,仅通过少量的或拆分的小项目了解新兴技术,课程内容偏向于教师的个人科研方向,无法以点盖面,尤其是实验实践过程中出现各类问题时不能在课堂上及时解决,造成了教学内容不充足、不完善,学生对于专业技术的理解也存在缺陷。

(二)实验教学课时少且仪器设备台套数不足

增材制造技术涉及的细分技术常见的有5~8种,如FDM(熔融沉积)、SLA(立体光刻)、SLS/SLM(选区激光烧结/融化)、LDM(激光熔覆)等,虽然成型原理上同出一辙,但在材料、能量源、成型机理、后处理、应用场景等方面存在较大差异[10]。要想把理论课程所学转化为实际操作经验,需要大量的练习时间,因此,实验实践教学不能仅增加一定的学时,还需要根据理论课程进度实时安排实验实践训练,及时将书本知识转化为实践经验。同时,由于增材制造技术细分为若干方向,实验实践课程所需的仪器设备种类较多,尤其是贵重的工业级大型仪器设备[11],一般只配有一套,并且实验过程所需的常规耗材与其他学科设备相比价格也更高,因此,如何通过合理的实验教学课时安排及有限的实验教学经费投入让每名学生都能进行有效练习,是增材制造专业实验实践课程教学过程中的重难点问题。

(三)实验课程的“承上启下”功能弱

实验实践的重点在于发现问题并解决问题,而不是按照操作流程一成不变地完成预定任务。在以往的专业实验课程中,实验内容主要是针对所开设的课程进行普适性验证,实验过程单调,学生往往只是机械式地重复教师的操作,有的甚至仅作为旁观者看着教师操作。例如,“材料力学”课程中的拉伸实验大多使用铸铁或低碳钢标准试样进行实验[12],得到常见的应力——应变曲线,即完成实验;“金属材料及热处理”课程中的实验项目主要为碳钢的硬度和热处理实验[13-14],实验材料都是常规且一成不变的。这些课程的实验环节缺少承上启下的连贯性,课程结束后学生对知识点的遗忘速度很快。增材制造技术的实际操作过程在应用企业中已经形成了比较完整的规程,如材料的选择、原材料质量检测、CAD/CAE设计分析、加工前/后处理、加工工艺参数设置及成型件质量检测等环节都有较为详细的内部资料,且整个过程是互相关联的。因此,如何将这些正在使用的实际生产测试方案与实验实践课程内容相结合,把专业课程从实验实践角度从前往后串联起来,成为了增材制造专业实验实践课程规划与教学设计的关键。

三、增材制造工程专业实验实践课程规划

2023年,中华人民共和国人力资源和社会保障部联合工业和信息化部制定并发布了《增材制造工程技术人员国家职业标准(2023年版)》(以下简称“标准”)[15],明确了增材制造技术开发、增材制造技术应用2个职业方向和每个方向对应的初、中、高3个等级,以及各等级专业技术人员的工作领域、工作内容、专业能力和实践要求。其中,增材制造技术开发包括设计与制造装备、开发软件与控制系统、研发材料与工艺3个职业功能;增材制造技术应用包括设计产品与数据处理、应用工艺与生产运维、后处理与检验产品制造质量3个职业功能。由于“标准”是基于行业、企业和院校的大量实践经验撰写的,其本身就是产业用人需求的充分解读,因此,只有在有效结合“标准”要求的基础上进行增材制造工程专业实验实践课程的规划,才能更加贴近培养工程师人才的目标。

(一)基于“标准”的专业课程总体规划

蚌埠学院作为典型的地方应用型高校,教育教学的主要目标就是培养行业所需的应用型人才,因此,增材制造工程专业的学生在毕业时应具备较为扎实的增材制造技术应用基础,可以较好地结合所在行业需求开展一定的技术应用与融合工作,促进增材制造技术的推广使用[16]。根据“标准”中的专业技术考核要求,在完成128课时的有关课程培训后,具备相关专业大学本科及以上学历(含在读的应届本科生)就可以直接申报增材制造工程初级专业技术等级。所以,在增材制造工程专业人才培养方案中明确该专业的培养目标为:面向增材制造行业培养具备增材制造技术应用能力和产品研发与设计能力的初级工程技术人才。在专业课程的规划中应包含“标准”要求的制造工程、材料与力学、电子工程与控制工程等方面的基础理论知识,然后在此基础上进行实验实践课程的具体规划。

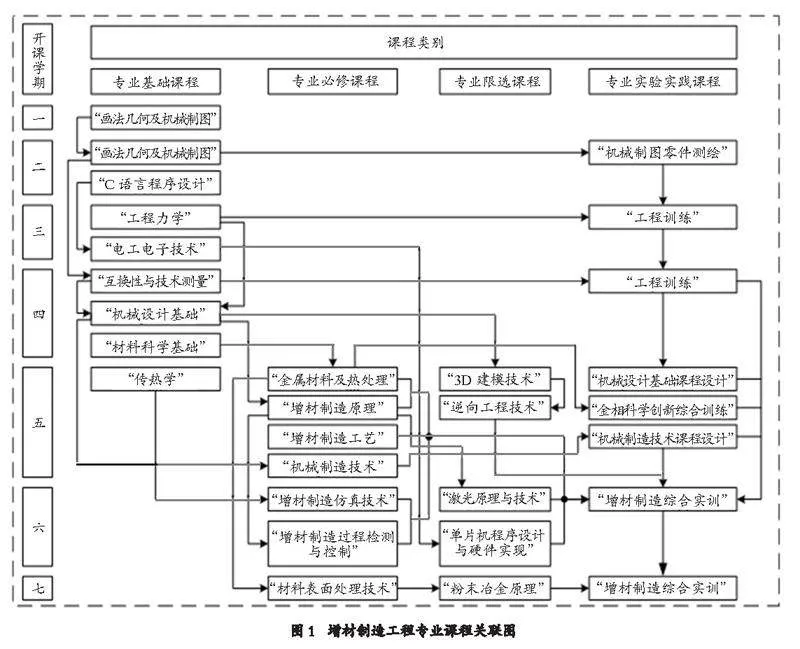

目前,已规划的增材制造工程专业的主要课程有26门,其中,“画法几何及机械制图”“C语言程序设计”“工程力学”“电工电子技术”“互换性与技术测量”“机械设计基础”“材料科学基础”“传热学”为专业基础课程,在课程内容设置上需要适当引入增材制造技术或以增材制造技术为背景开展教学,不能完全延续既有的课程大纲;“金属材料及热处理”“增材制造原理”“增材制造工艺”“机械制造技术”“增材制造仿真技术”“增材制造过程检测与控制”“材料表面处理技术”为专业必修课程,总学时共计304课时,其中实验实践学时44课时,占比为14.47%,课程涵盖增材制造技术的主要教学内容,要求学生通过学习能够具备增材制造技术的基本应用能力;“3D建模技术”“逆向工程技术”“单片机程序设计与硬件实现”“激光原理与技术”“粉末冶金原理”为专业限选课程,总学时共计160课时,其中实验实践学时44课时,占比为27.50%,课程内容包括结合增材制造技术开展应用的辅助知识点,以及专业设备的组成等;“机械制图零件测绘”“机械设计基础课程设计”“工程训练”“金相科学创新综合训练”“机械制造技术课程设计”“增材制造综合实训”为专业实验实践课程,侧重点为增材制造技术的具体应用,重点考查学生的动手能力。现有课程的设置参考了机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等专业的课程规划方案,并结合“标准”中的增材制造技术应用初级知识要求进行了专业课程的增补。

(二)各专业课程实验实践环节对应“标准”专业能力要求

增材制造工程专业课程体系中有17门专业课程具有实验环节,实验总学时142课时,另有6门集中的专业实验实践课程,实践环节总学时14周,实验实践课程的内容设置参照“标准”中增材制造技术应用初级专业能力要求进行了对应,并且部分专业课程的内容还在“标准”基础上进行了扩充,有助于学生在实习、就业阶段能够快速适应企业实际需求。学生通过系统的理论知识学习及实验实践操作,初步具备增材制造制件的设计及三维数据处理能力、增材制造典型产品生产的具体工艺参数设置和调整能力、增材制造专业设备的基本操作维护能力、增材制造制件后处理加工能力及增材制造制件的质量检验能力,可以开展基于增材制造技术的零部件原型设计或逆向建模、根据产品结构材料等调整优化生产工艺参数、独立完成大型设备的基础操作及打印、进行设备的基础维护与检修、针对不同的打印制件进行后处理工艺选择及基本的模型后处理、进行基本的制件力学性能检测和表面质量检测等工作。

(三)各专业课程实验实践环节的连贯性体现

增材制造工程专业课程的关联图如图1所示。各课程的实验实践环节与课程关联性一致,在进行具体实验课程内容的规划时,除去基础性实验外,应重点结合增材制造技术的实际应用开展相关教学,以此促进专业知识的有效融合,形成教学闭环。如“互换性与技术测量”课程的实验环节中设有制件三坐标接触测量与数据检测、制件表面粗糙度及轮廓度测量等,当学生掌握测量设备的使用方法后,在后续进行增材制造制件测量时就可以直接操作,避免重复教学;在“金属材料及热处理”课程的实验环节中进行金属复合材料维氏硬度测量实验,在工程训练中加入激光熔覆轴类零件的机械加工等,有效结合增材制造后处理需求开展教学,把以往的课程实验作为后续实验实践的基础或铺垫,增强各实验实践环节的关联性与连贯性。

四、增材制造工程专业实验实践课程教学设计

实验实践课程的教学设计应首先考虑增材制造技术的应用特点和应用场景,尤其要把企业正在使用的标准规范、技术手段等转化为实验教学内容。而在转化的过程中要格外注意避免陷入传统实验实践教学设计的误区。①盲目推崇新技术,致使学生误以为增材制造技术可以完全替代传统加工技术,或是认为增材制造技术是一种万能加工技术;②对增材制造技术的应用了解不充分,造成信息偏差,如增材制造技术发展初期主要应用于样机试制等小批量、高附加值加工方面,而目前增材制造技术已经发展到可适用于零部件批量化生产的状态;③缺少设计准则引导,在零部件的设计上还沿用机械加工、注塑等传统工艺的设计要求,不能有效结合增材制造技术特点设计相应零部件,如实验实践过程中需要设计的零部件通过传统机加工手段和增材制造技术都可以实现,那么学生对于新技术特点的理解就容易片面化。因此,为避免上述问题,针对增材制造专业实验实践课程的教学主要进行了如下设计。

(一)案例式教学设计

实验教学是一个动态的过程,重点在于发现问题、思考问题,然后尝试解决问题,并且在教学过程中要让学生明白不是所有实验都会一次成功或是得到非常理想的数据和效果。在进行教学设计时,教师需要及时总结日常科研工作中获取的实际经验,并结合理论知识转化为实验教学案例[17],通过对不同案例的过程和结果进行比较分析,学生了解在实验过程中容易出现的问题,并认真思考哪些地方可以改进。

例如,在“增材制造原理”课程的实验教学中,教师会提供由不同增材制造细分技术所制作的同一种零部件,让学生判断这些零部件分别是由哪种技术制作并说明理由,教师再结合学生的判断情况进行评价、讲解,以此加深学生对各种技术原理的理解和掌握。如基于FDM技术的制件是将丝状材料通过高温喷嘴融化后进行堆叠成型,因此具有较为明显的阶梯层纹;基于SLA技术的制件是将液态的光敏树脂材料通过激光扫描凝固成型,因此表面较为光滑;基于SLS技术的制件是将粉末状材料通过激光扫描烧结成型,因此拿到手上会有细微的颗粒感。在“增材制造工艺”课程的实验教学中,教师会针对不同工艺参数提供一组制件,包括有明显缺陷的制件(这些制件是在以往科研工作或学生实践过程中由于参数设置问题而出现了一定的缺陷,如翘曲变形、开裂、填充不完整等),以此说明针对不同的材料及产品特征,相关的工艺参数都需要进行调整才能达到理想效果。

(二)交叉学科教学设计

增材制造工程专业涉及材料、机械、电子、计算机、光学等多学科的交叉知识,因此,在实验过程中应避免传统、单一的教学内容,并且需要贴合实际应用开展具有针对性的实验。例如,“工程力学”实验课程内容中的拉伸、压缩、扭转、冲击等测试,可以采用基于FDM、SLS、SLM等技术制作的塑料、金属标准试样,选用的具体材料根据科研工作需要或企业生产测试需求进行调整(如复合粉末材料在研发过程中需要测试不同比例粉末的添加对于制件力学性能的影响),或利用不同的制造工艺参数进行制件加工测试,这样一方面解决了单一材料重复验证的枯燥问题,另一方面降低了学生复制粘贴实验报告的可能性,同时,通过日常的教学活动还可以辅助科研数据的采集。

在“机械设计基础”“电工电子技术”“激光原理与技术”等课程的实验环节中,除了普适性的基本实验外,还需要体现结合增材制造设备实现技术的实验验证,如滚珠丝杆传动、带传动、挤出机构运动、伺服电机驱动、嵌入式程序编写执行、红外测温、图像识别、激光测距、激光传导等实验内容,让学生在专业基础课程的学习过程中就能逐步了解、掌握增材制造设备的构架,有助于后期的专业必修课程学习及专业实践应用。

(三)项目式教学设计

在以往的实验教学过程中,学生在完成设备操作的学习后,开始进行制件打印,但选取的打印一般是通过网络查找一些既有的模型文件,这些模型都相对简单,偏向于摆件、玩具,而打印自己设计的产品的学生微乎其微。对于其他专业的学生开展这类的应用技术普及教学尚能满足需求,但针对增材制造工程专业的学生,其仅可作为专业入门的要求。因此,增材制造工程专业实验实践内容的设计需要具有一定的挑战性,可在实验实践教学过程中引入项目式设计与考核[18],项目的来源主要是教师正在进行的纵、横向科研项目,企业的设计研发需求,以往的省级及以上大型比赛试题及大学生创新创业项目等。

例如,“增材制造综合实训”实践环节中,要求学生进行分组,一般6~8人为一组,由各学生团队自主选择感兴趣的方向开展实训,主要涉及3个细分方向:①基于FDM技术(或SLA技术)的打印制件设计与组装,该部分由各组学生基于给定的关键词进行自行讨论、设计并打印制件,根据制件设计的合理性、成型的效果、配合安装情况、设备软件的操作熟练度及团队协作情况进行评分,给予总体难度系数0.9~1.0;②基于SLS技术的高分子材料制件设计与打印,该部分主要以大型比赛的试题或企业的设计需求为选题,结合制件设计与要求的契合程度、成型效果、设备及软件的操作、成本分析及团队协作情况进行打分,给予总体难度系数0.95~1.05;③基于SLM技术(或LDM技术)的金属材料制件打印与分析,这一部分主要的选题内容为教师及合作企业正在开展的科研项目,对实验设计的有效性、打印完成情况、设备及软件操作的规范性、实验结果分析和团队协作情况进行评价,给予总体难度系数1.0~1.1。实训的最终成绩按照式(1)进行核定,具体的实践内容也可以进一步凝练成毕业设计选题,实现理论教学、实验实践教学的闭环。

Si=∑ AijBijK1K2(i=1,2,3)" " " " " " " " " 式(1)

式(1)中,Si为“增材制造综合实训”总成绩,百分制;i为所选择的实训方向;Aij为各方向细分过程的评分,百分制;Bij为各个过程的分数占总分数的比值;K1为所选择方向的难度系数(取值范围0.9~1.1);K2为安全系数(取值范围0.8~1.0,用于评价实验实践过程中是否出现未正确佩戴口罩、手套,随意打开粉末成型腔舱门等未按照安全规范开展操作的问题)。

五、实践过程中的进一步思考

蚌埠学院作为一所典型的地方应用型高校,自2015年开始就开设了“逆向工程与快速成型技术”课程,并包含相应的实验环节,截至2023年12月,共计完成近3 000名专业学生的教学工作。2019年,学校正式成立了3D打印创新实验室,并连续5年开展暑期小学期工程创新训练,共吸引来300余名不同学科专业的学生集中进行增材制造技术的学习与应用,积累了较为丰富的实践经验。实验室建立后,在2019年与湖南华曙高科技股份有限公司合作共建了3D打印产业学院;在2022年与安徽煜宸激光技术有限公司联合共建安徽省增材制造工程研究中心,同年获教育部批准开设增材制造工程专业(当年全国共计有8所本科院校开设该专业)。目前,该专业已有2022、2023级共2个班106名学生在读。在增材制造工程专业建设及学生培养过程中,现有教学团队通过积极的实践不断积累教学经验,及时修正、完善教学过程中反馈不佳的环节,响应学生所需、企业所求。为进一步提升后续课程的教学质量与教学效果,还需在以下方面持续建设、优化。

(一)教学团队建设

在专业建设过程中,现有增材制造专业教学团队主要是从机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程2个专业中抽调的在既有科研方向上向增材制造技术倾斜的教师,教学团队目前有专兼职教授3人、副教授2人、讲师6人。其中,30~40岁占比为63.64%,40~50岁占比为36.36%,具有企业工作经验的教师占为比45.45%、双师双能型教师占比为90.90%。教学团队相比其他学科专业教学团队,年轻化趋势明显,在教科研工作方面积极性较高,对于新兴产业、技术接受速度快,但在理论基础方面相较于其他团队偏弱,尤其是在增材制造技术在高端制造业领域的应用方面缺少实际经验。因此,一方面,教学团队后续还将持续引进高层次及具有工程应用背景的人才填补专业需求;另一方面,持续通过合作企业引入兼职教师,同时持续安排教学团队进入企业学习,通过团队人员的轮换交流,进一步加深合作,有效促进专业人才培养贴合企业实际用人需求。

(二)专业方向与特色凝练

增材制造技术的应用非常广泛,高校要想培养复合全能型人才仍需要较长时间的实践经验积累,因此,针对现有合作企业的需求开展具有一定倾向性的专业教学及专业特色凝练有助于学生快速进入工作角色,也有助于学生在步入专业实习阶段后可以快速对接企业岗位。目前,结合既有教科研工作方向和企业需求,蚌埠学院增材制造工程专业细分方向从应用角度可分为:①增材制造复合材料研发及性能测试;②制件原型设计、再设计及制件轻量化设计;③增材制造成型工艺参数多目标优化(涵盖成型制件的后处理、表面质量、组织分析、力学性能等)。这些方向与企业的生产应用相辅相成,不占用企业的正常生产运营时间。但是,受限于大一、大二学生还未深入涉及增材制造工程专业知识的学习,部分工作仍由教学团队分散开展,暂未形成一定规模。后续通过高校人才培养体系的介入,采用目标导向的项目式教学,深入研究实际需求方向上的细节问题,可以有效补足企业研发过程中的短板,逐渐形成明确的专业特色方向。

(三)实验实践教学方式与实验实践教学条件的进一步优化

一方面,现有专业实验实践课程依据实验设备数量及实验室面积等客观因素,一般将1个标准班(60人)分为2组进行实验,虽然在一定程度上可以满足学生实验时进行实际操作的需要,但仅限于配置多套的小型设备的使用,一旦涉及单台套大型仪器设备的操作时,现有课时就会明显不足,学生动手操作的机会变少,导致部分学生出现懈怠。结合以往课程的实验教学总结,在增材制造工程专业实验实践课程涉及的仪器设备中,FDM桌面式打印机最容易开展实验教学活动,设备价格也不高,一般高校都可以满足20台以上的配备,但基于SLS、SLM、LDM等技术的大型工业仪器设备,部分高校只配有1套,如果再延续以往的实验教学方式就难以保证教学质量。另一方面,增材制造技术在应用过程中还涉及切割、打磨抛光、制件检测等一系列后处理环节,不能把实验实践课程定义到打印完成就结束了,而是要延续到最终的制件成型。因此,综合既有经验,后续的实践过程可以向以下方向进行优化:①在现有设备基础上,增加后处理及检验检测设备,尤其在台套数方面应尽可能满足专业建设及学生操作需求,同时进一步增加实验环节所需的课时量;②从虚拟教学角度,配合企业研发大型仪器设备的虚拟操作平台,要求学生在仿真环境中完成基础的学习和操作,然后再进入动手实验实践的环节;③针对大型仪器设备的实验教学,应摒弃以往固定的教学时间段和过多的教学人数,采用小组模式,在完成基础实验教学后进行开放的项目式实验,由学生进行思考、分析并提出实验方案,再进行操作验证,这一过程中实验实践课程总学时不变,但具体开始实验实践的时间可以根据各组学生的准备情况按顺序开展,以此引入竞争机制[19],提高学生的积极性。

六、结束语

增材制造技术作为国家层面的新兴战略技术,正随着各行各业的广泛应用快速发展,行业用人缺口巨大,因此,增材制造工程专业应运而生。新专业在建设发展的过程中更加需要与时俱进,在专业课程规划,尤其是实验实践课程规划上需要跟随技术发展的脚步不断更新迭代,这不仅考验教师的专业知识储备,更加考验教师的持续学习能力。面对新技术、新设备,教学团队要敢于迎难而上,直面挑战,本着对学生负责的态度认真思考如何通过短暂的大学4年培养出贴合增材制造行业实际需求的工程技术应用人才;同时,还要牢记为党育人、为国育才的初心使命,树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负,自信自强、踔厉奋发,为强国建设、民族复兴伟业做出新的更大贡献[20]。

【参" "考" "文" "献】

[1]" 周廉.中国3D打印材料及应用发展战略研究咨询报告[M].北京:化学工业出版社,2020:2.

[2]" 卢秉恒.增材制造产业链创新发展[J].企业管理,2023(5):13-14.

[3]" 贺晶晶,余翼,姜慧.《中国制造2025》背景下高职新工科创新人才培养协同机制研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2023,77(12):4-6.

[4]" 丁思齐,刘国柱.增材制造及其对国际安全的影响[J].国家安全研究,2023(2):67-84.

[5]" 刘怀兰,刘准,王玲,等.智能制造领域专业课程体系建设[J].高等工程教育研究,2022(4):59-64.

[6]" 魏彬,肖扬,杨卫民,等.先进设计与增材制造实践教育平台构建的探索[J].中国现代教育装备,2022(15):53-54.

[7]" 张建桃,曾莉,韦婷婷.基于市场需求的工业工程专业课程设置[J].高等工程教育研究,2022(3):67-73.

[8]" 王旃.实验教学体系内涵式发展的驱动模型研究[J].高等工程教育研究,2022(6):39-43.

[9]" 张朝瑞,钱波,张立浩,等.金属增材制造工艺、材料及结构研究进展[J].机床与液压,2023,51(9):180-196.

[10]" KALYAN M.V.D S, KUMAR H, NAGDEVE L."Latest trends in additive manufacturing[J]. IOP con-ference series:materials science and engineering,2021,1104(1):012020.

[11]" 梁勇,张磊,林梓.基于“互联网+”的双一流高校大型仪器设备创新管理模式[J].实验室研究与探索,2023,42(7):284-287.

[12]" 李敏,李依伦,陈伟民.材料力学实验教学的课程设计[J].力学与实践,2022,44(1):138-142.

[13]" 王泽民,庞灵欢.工程教育认证背景下的金属学与热处理实验教学改革与实践[J].高教学刊,2019(2):130-132.

[14]" 蒋亮,刘贵群,李吉林,等.基于应用型人才培养的金属材料及热处理课程实验教学探究[J].教育教学论坛,2019(20):277-278.

[15]" 中国机械工程学会牵头组织编写的《增材制造工程技术人员国家职业标准(2023年版)》正式颁布[J].材料保护,2023,56(4):157.

[16]" 傅广,李舒" " ,彭庆国.新工科建设背景下高等学校增材制造人才培养模式探索[J].学术与实践,2022"(3):41-48.

[17]" 陈志浩,黄仲佳,刘桐,等.“增材制造技术”案例教学及案例库建设探讨[J].通化师范学院学报,2022,43(10):93-98.

[18]" 张凯,龚碧染.基于项目教学驱动的增材制造课程教学实践探索[J].南方论刊,2022(10):97-99.

[19]" 张杰.竞争型互动合作式实验教学系统的构建[J].高等工程教育研究,2022(4):91-95.

[20]" 习近平致全国优秀教师代表的信[EB/OL].(2023-09-09)[2024-01-02]. https://www.ccps.gov.cn/xxsxk/zyls/202309/t20230909_159170.shtml.

编辑∕王力

【收稿日期】2024-03-20" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【修回日期】2024-04-22

【作者简介】王超,男,讲师,研究方向为增材制造技术;丁国华,男,教授,博士,研究方向为材料成型技术与应用;范恒亮,男,副教授,博士研究生,研究方向为增材制造技术。

【基金项目】安徽省高等学校省级质量工程教学研究项目“增材制造工程专业大型仪器设备实验教学研究与实践”(2022jyxm969);安徽省高等学校省级质量工程传统专业改造提升项目“材料成型及控制工程专业改造提升项目”(2022zygzts066);蚌埠市科技计划项目“高性能煤机截齿激光强化装备开发与关键技术研究”(2023gx09)