语文教科书中乡土文化的呈现样貌与教学建议

2025-01-22马骏骙兰甜

摘"""要全面认识教科书中的乡土文化内容是推进优秀传统文化进语文课程的重要环节。将统编语文教科书作为研究样本,根据分析框架对其中的乡土文化内容进行分析,发现语文教科书中的乡土文化类型多样,但是在各维度的分布上较为零散,欠缺结构性;在学段的分布上,从小学到高中呈现出递减态势;在教材的呈现形式上,选文系统是其主要形式。基于此,教师应整合教材内容,利用大观念教学引领乡土文化;各学段关于乡土文化的教学均应以语文文字为基点;对选文中的城乡文化进行比较,从而帮助学生树立正确的审美观念。

关键词统编语文教科书;乡土文化;三分法;大观念教学

引用格式马骏骙,兰甜.语文教科书中乡土文化的呈现样貌与教学建议[J].教学与管理,2025(03):83-86.

中华优秀传统文化的思想观念、人文精神和道德规范,来源于传统乡土社会,植根于优秀乡土文化[1]。作为中华文化根脉的乡土文化,其建设直接关系到中华优秀传统文化的传承和弘扬。语文课程是落实中华优秀传统文化教育的核心课程,语言文字所承载的文化属性为乡土文化融入语文课程体系提供了优越条件,同时,在语文教科书中也蕴含了丰富的乡土文化内容,它们是进行乡土文化学习的宝贵资源。但是从研究现状来看,语文教科书中的乡土文化并没有获得足够的关注,一是因为乡土文化内容在语文教科书中的分布较为零散、无序,二是因为教材中的很多乡土文化处于隐性状态,需要在分析和提炼之后才能得以使用。基于此,本研究将统编全册语文教科书(从小学至高中共计23册教科书)作为分析对象,依据分析框架探索、明晰其中所蕴含的乡土要素,详细呈现统编语文教科书中乡土文化的书写样貌,为乡土文化资源的教学转化提供合理性建议。

一、统编语文教科书中乡土文化的内涵及其分析框架

1.概念界定

费孝通在《乡土中国》中认为,“乡土文化是人与土地关系的文化,乡土文化是一种土地的特殊文化形态”[2],我们在一般意义上通常将这种“乡土文化”理解为“农村文化”或“乡村文化”。刘豪兴指出,“在特定农村的社会生产方式基础上,以农民为主体,建立在农村社区的文化,是农民文化素质、价值观、交往方式、生活方式等深层心理结构的反映。”[3]但郑金洲认为,广义上的文化不应该剔除“物”的成分[4],所以乡土文化的界定应该包括物质层面,这和纪德奎所阐释的含义相近,“乡土文化是生活在一定区域的人们,在长期的生产生活中,创造出来影响人们行为方式和价值观念的物质文化和精神文化总和”[5]。本研究基于以上讨论,以准确性和可操作性为要旨,将统编语文教科书中的乡土文化界定为:一定社会群体在长期的乡村生活中所习得且共有的物质、行为和观念。

2.分析框架的建立

按照传统的文化分类逻辑,乡土文化可以分为物质形态和非物质形态,前者主要包括乡村聚落、乡村建筑、民俗工艺品等,后者主要包括民风民俗、行为方式、民间文艺表演、传统节日等[6];有学者在此基础上将非物质形态的乡土文化进一步细分为行为文化(包括传统文艺表演、生活习惯、传统节日等)和制度文化(包括乡规民约、社会规范、生产生活组织方式等)[7]。艾莲在三分说之后又增加了“精神文化”这一维度,包括孝文化、宗族家族文化和宗教文化等[8],但是本研究在对统编语文教科书的乡土文化进行统计和归类之后发现,精神文化这一条目内容甚少,而且在搜寻时并非直接统计,而是需要对人物形象和故事情节进行分析总结,这个过程容易出现过度解读和解读偏差等情况,所以本研究主要按照三分法将乡土文化分为物态文化、行为文化和制度文化三个一级维度,每个一级维度下面再分设数个二级维度(见表1)。

二、统编语文教科书乡土文化的呈现样貌

1.各维度频数分布

根据统计结果,乡土文化内容分布零散,在统编语文教科书中累计出现175次(见表1)。在一级维度上,物态文化作为乡土文化中最具有识别性的显在文化,出现频次最多(95次,54.3%),这和物态文化本身覆盖面广有关,比较而言,行为文化的频次最小(23次,13.1%)。在二级维度上,乡土风景共出现31次,在物态文化中占比最大(17.7%),其中最具代表性的如五谷丰熟的田园之景(《听听,秋的声音》),农人往来种作的安逸之景(《桃花源记》),水波荡漾、芦苇抽芽的白洋淀之景(《荷花淀》)。行为文化当中传统节日的出现频次最高,乡土生活中所具有的浓郁热烈的节日氛围让人印象深刻,如《边城》中所描述的端午节不仅要饮雄黄酒、划龙舟,各家各户门外还要挂上菖蒲来驱邪避瘟。制度文化中生活生产方式占比最大(32次,18.3%),其中很多内容反映了原生态的乡村风貌,是学习乡土文化最纯正的资源,如捕鸟、捉猹、砍柴、编芦花鞋。

2.各学段频数分布

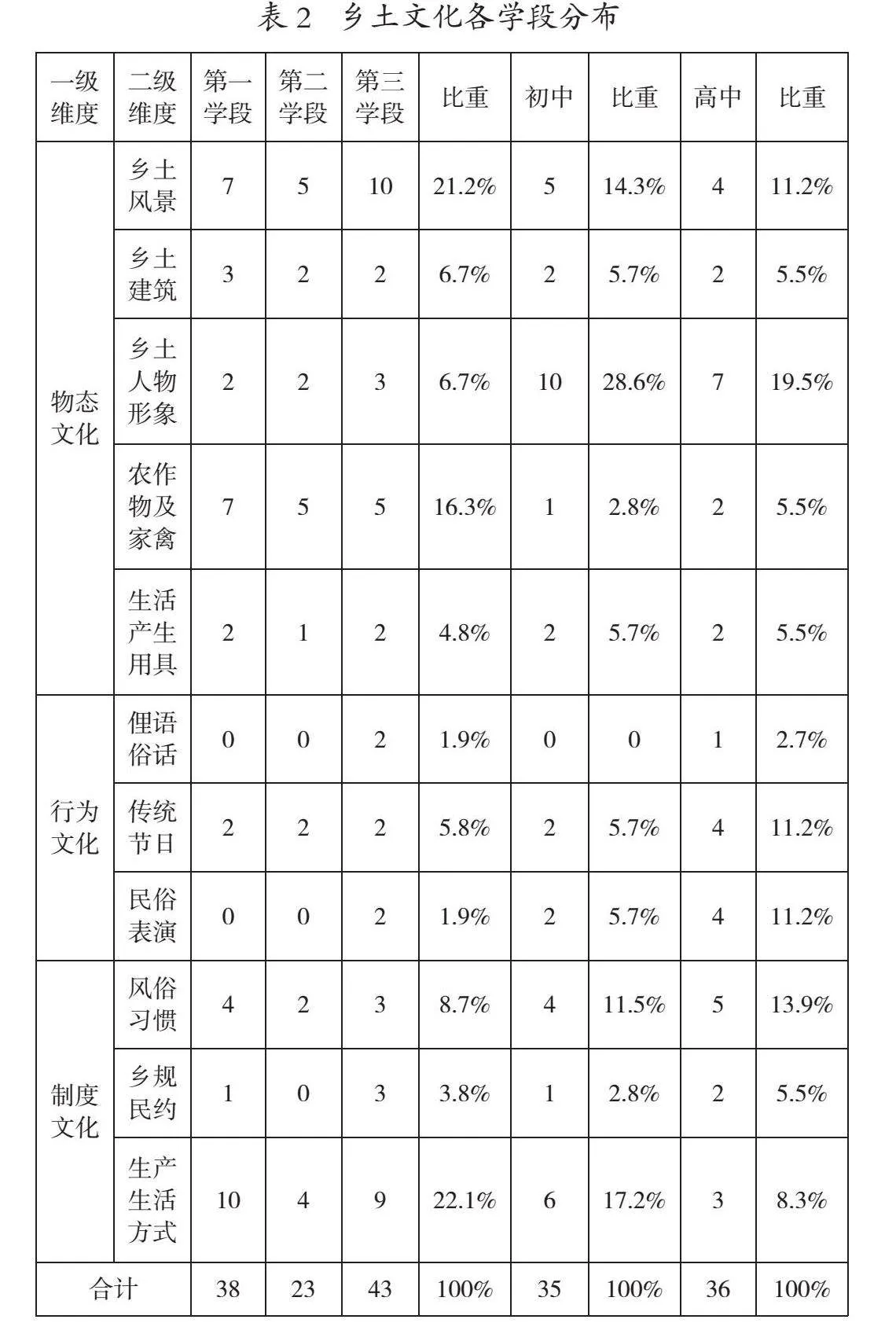

本研究根据义务教育课程方案的学段划分,分别从第一学段(一至二年级)、第二学段(三至四年级)、第三学段(五至六年级)、初中以及高中学段进行乡土文化的统计(见表2)。

首先,乡土文化在学段分布上呈现递减态势,小学阶段的乡土文化内容最多,进入中学之后数量明显下降,这主要是因为小学学段的教科书容量大,六个年级共计12本教科书,而初中只有6本,高中5本,小学阶段平均每册教科书含有乡土文化篇目5篇,含有量最多的一册教科书(四年级下册)有超过10篇以上的选文和乡土文化有关。其次,乡土文化内容在各学段的分布类型上也有所差异,小学学段的乡土文化主要是以物态文化为主(58次,55.7%),进入中学之后,行为文化和制度文化的比重有了明显上升,初中二者合计共出现15次,占年级文化总量的42.8%,高中合计出现19次,占年级文化总量的54.2%。最后,各学段中都有一个着重强调的二级乡土文化维度,小学学段是生产生活方式,初中和高中学段是乡土人物形象。

3.呈现形式分布

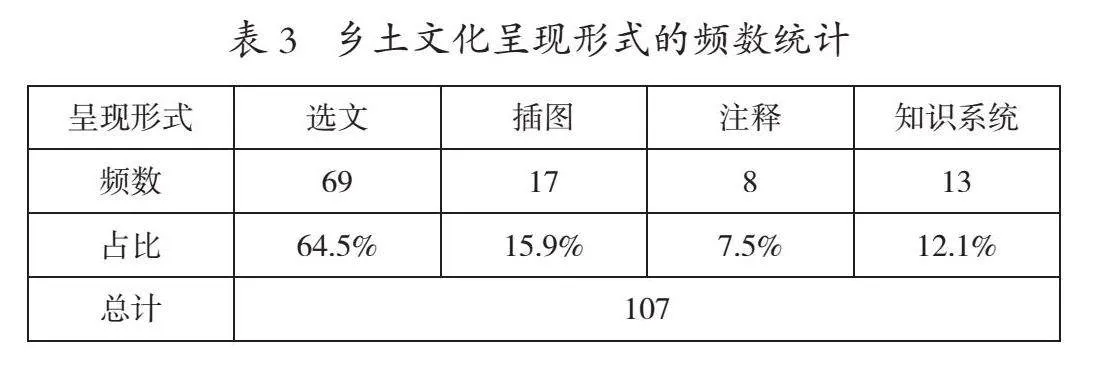

顾黄初将语文教材内容划分为四大系统:选文系统、知识系统、作业系统和导学系统[9],选文系统是乡土文化的主要载体,一篇选文中包含着多个乡土文化要素,据统计,统编语文教科书中共有69篇关于乡土文化的选文(见表3),其中既有专门介绍乡土文化的选文,如《乡下人家》《土地的誓言》《田家四季歌》,也有仅提到乡土文化内容的选文,如《小虾》中提及的“在村边的小溪捉虾”。知识系统是指语文教材中单独陈列的关于听说读写知识的栏目,这是统编教材改动最大的一个部分,其也包含了一定数量的乡土知识,如小学语文教材“日积月累”栏目中设置了古诗《悯农》,“我爱阅读”栏目中关于《王二小》故事的讲述,中学教材中“阅读链接”栏目的《在希望的田野上》《猎人笔记》。导学系统主要分为插图和注释两块,关于乡土文化的插图在统编教材中共出现17次,插图的画面感能帮助学生理解一些比较抽象的乡土文化,如《安塞腰鼓》一文中所配置的激昂澎湃的打腰鼓的实景图;关于乡土文化的注释出现了8次,主要是对一些传统的乡土习俗或乡土物品的解释,如“送灶”“寒食”“耒”“廪”。

三、统编语文教科书乡土文化的教学建议

教材并不是课程内容的简单传递,也不等于课程内容的精炼表述;教材内容选择和编排的理想境界,是形成可供选择的教学设计,也就是教材内容教学化。如何使教材中的乡土文化内容转化为教学内容,需要教师对教材内容进行重构——处理、加工、改编乃至增删、更换[10]。

1.整合教材内容,用大观念教学引领乡土文化

根据以上教材分析结果发现,统编语文教材中乡土文化内容虽然丰富,但是欠缺结构性,这导致零碎化的乡土文化资源难以发挥整体性的效用,乡土教育在语文学习中始终处于一种间歇性的、浅表性的难以“扎根”的状态。所以,语文教师应摆脱线性的教材使用模式,创造性地使用教材,挖掘教材内容之间的内在关系,以主题统整的形式来进行乡土文化教学,而大观念教学对此有所启发。

首先,乡土文化适合大观念教学。因为二者都具有长期主义特征,对于一个大观念的深刻理解和把握,需要较长时间,引导学生持续接触到大观念,直至完全理解与把握,光靠一节课或两节课的教学是很难实现的。乡土文化教育最终是为了达到文化认同,需要经历着从前认同、认同萌芽、认同形成到认同稳固四个阶段,是一个长期的过程。

其次,乡土文化的大观念教学是以单元整体教学的形式展开。统编语文教材中本身便含有以“乡土文化”为主题的单元,如四年级下册的第1单元的主题就是“乡村生活”,高中必修上册第4单元主题是“家乡文化生活”,这是进行乡土文化教学现成的单元资源。此外,教师也可以按照某一主题灵活统整教材资源,如“乡村动物”“乡村风景”“乡村人物”,主题的寻找可以参考上文乡土文化分析框架的各级维度。

再次,乡土文化的大观念教学需要课内外相结合。教材内容的有限性决定了呈现给学生的乡土文化是局部的,割裂的,如果想借助教科书以一种管中窥豹的形式实现学生的“文化整体观”,教师需要做到课内和课外相结合,以课内的学习带动课外乡土文化的自主性认识,如布置课后作业“回家和父母长辈交流,听听他们的乡村生活是什么样的”,或者以命题作文的形式写作“我去过的农村”。

2.以语言文字学习为基点,理解乡土文化

语言文字既是文化的载体,又是文化的重要组成部分,乡土文化在各个学段的教学中均应建立在语言文字基础之上,教师可以立足“字理层面”和“意义角度”[11],剖析和挖掘语言文字的乡土文化内涵,下面以《吃水不忘挖井人》一文为例作进一步说明。

教材编写者为《吃水不忘挖井人》配置了一幅实地取景的插图,插图中心是一块石碑和一口井,石碑上印有两副对联,有细心者观察到对联内容“時刻不忘挖井人”的“時”和选文中的“时”不一样,表面上这是古今字词书写方式的差异,但如果将其放在文字进化的历史长河中则会发现,文字差异的背后有着丰富的乡土文化意涵。“時”在许慎的《说文解词》中是作为一个形声字,释为“四時也,从日寺聲。”在结构上分别由“日”“土”“寸”三个独体字组成,可以将其理解为太阳的影子在土地上一寸一寸的移动。在我国古代农耕文明中,人们根据太阳的变化来判断时间,所谓“日出而作,日落而息”,天象是用来计算时间的工具。从“时”和“時”的疑问引申出以天象计时的古代农民智慧,从字符书写层面过渡到意义层面,从而实现有文化的识字教学和会识字的文化教育。

另外,“吃水”一词也常引起了很多学生的困惑,很多教师将“吃水”解释为江西瑞金的方言,但并不止于此,教师应鼓励学生继续思考为什么瑞金人要用“吃”?联系到一年级曾经学过《乌鸦喝水》,“一只乌鸦口渴了,到处找水喝”,口渴是乌鸦喝水的行为动机,是一个暂时性的目的行为,其满足也较为容易。那“吃水”的行为动机是什么?第二段中说到:“村子里没有水,吃水要到很远的地方去挑。”这说明“吃水”对于沙洲坝的农民来说是很难满足的需求,需要花费相对较多的时间和精力才能完成,相较于“喝水”,“吃水”的难度更大。如果进一步思考,沙洲坝人连基本的喝水都无法满足了,那关于水资源的其他生产活动也一样无法完成,比如日常的洗衣、做饭、种植也无法满足。所以,“吃水”不同于现代意义上生理需求的“喝水”,而是一种生存资源,决定了那个年代乡土生活的基本保障。

3.在选文城乡文化对比中,树立正确的审美观念

选文系统作为乡土文化的重要载体,具有很多可供挖掘的教学素材。义务教育课程标准指出:“学生通过感受、理解、欣赏、评价语言文字及作品,获得较为丰富的审美经验……涵养高雅情趣,具备健康的审美意识和正确的审美观念。”尽管如今城乡差距逐渐缩小,但是城市和乡村的经济发展仍有差距,可是如果从审美角度来说,城市文化和乡村文化并没有高低之分,二者是各具特色的文化体系,教师理应培养学生形成一种平等的价值观念,用审美的眼光去领略不同的文化追求,但是教科书内容有时候会与课程目标或主流意识形态发生偏离[12],例如《搭船的鸟》中,作者写道:“我和母亲坐着小船,到乡下外祖父家里去。”吴冠中在《父爱之舟》中说道:“父亲经常说要我念好书,最好将来到外面当个教员。”季羡林在《月是故乡明》中说:“我只在故乡待了六年,以后就背井离乡,漂泊天涯。”《青山不老》中,山野老农的女儿三番五次地接他去城里享清福,但是都被拒绝了。铁凝在《哦,香雪》中,更是塑造了一位对城市生活充满向往的乡村女孩形象。

这些课文无意间将乡村置于了一个疏远的他者地位,社会流动方向始终是从农村到城市,人们为了追求更好的工作和生活,长期定居在城市,偶尔去农村也仅为休闲和探亲。统编语文教科书以一种不易察觉的形式(也有可能是无意识的)传输给学生一种城市中心观,城市文化对乡土文化的隐性压制让学生会以一种不平等的审美立场去审视乡土文化。因此,教师首先应认识到教科书内容可能会与课程目标或主流意识形态发生偏离,在教学前需对单篇或全册教科书进行结构性分析,然后再针对价值偏离做教学性的调整,而不是“像对待‘真正的生活方式’一样毫无批判地去接受”[13]。

总之,乡土文化作为文化集合体中的一条分支,是培育学生语文核心素养的重要内容,统编语文教科书中编入了丰富的乡土文化内容,凸显了语文学科的育人价值。形态各异的乡土文化元素,为学生的精神成长提供了丰富养料,让他们得以窥见乡土大地的多样风貌与深厚底蕴。为充分发挥其教育价值,教师应创新教学方法,将语言文字学习与文化习得相结合,引导学生在真实的语言运用情境中感受乡土文化的魅力。同时,鼓励学生成为乡土文化的传承者与创新者,注重乡土文化与现代社会的融合,思考如何在继承中创新,让乡土文化在新时代焕发新的活力。

参考文献

[1]李庆华,张博.全面推进乡村振兴视阈下优秀乡土文化的传承与创新[J].学习与探索,2021(09):76-81.

[2]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2019:11.

[3]刘豪兴,徐珂.农村社会学[M].北京:中国人民大学出版社2004:282.

[4]郑金洲.教育文化学[M].北京:人民教育出版社,2019:6.

[5]纪德奎,刘灵鸽.乡土文化教育开发:模式与流程[J].当代教育与文化,2018,10(01):20-27.

[6]孙凤明.乡土文化的特色之美[J].人民论坛,2017(36):58-59.

[7]李佳.从资源到产业:乡村文化的现代性重构[J].学术论坛,2012(01):77-81.

[8]艾莲.乡土文化:内涵与价值——传统文化在乡村论略[J].中华文化论坛,2010(03):160-165.

[9]顾黄初,顾振彪.语文课程与语文教材[M].北京:社会科学文献出版社,2001:90.

[10]钟启泉,崔见淳,张华.《基础教育课程改革指导纲要(试行)》解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001:212.

[11]倪文锦.语文教学反思论[M].济南:山东教育出版社,2021:136.

[12]吴康宁.“课程内容”的社会学释义[J].教育评论,2000(05):20-22.

[13]阿普尔.意识形态与课程[M].黄忠敬,译,上海:华东师范大学出版社,2001:14.

[作者:马骏骙(1996-),男,安徽宣城人,南京师范大学课程与教学研究所,博士生;兰甜(2000-),女,安徽淮北人,安徽师范大学教育科学学院,硕士生。]

【责任编辑王秀红】