紫花苜蓿的种植技术及田间科学管理策略的合理应用

2025-01-15张登朝

苜蓿作为一种营养价值高、富含蛋白质的牧草,不仅耐旱和耐寒,还能适应贫瘠的土壤环境,是全球种植面积最广泛的牧草之一,市场对其需求量也非常大。需采用科学的种植方法,加强土地整理、播种以及田间管理等关键环节,实施适宜的灌溉和施肥措施,及时割草,以确保苜蓿良好生长。基于此,本文对紫花苜蓿的种植及田间管理技术进行探讨。

一、紫花苜蓿种植技术

1、种植时间的选择

紫花苜蓿的种植时间对其生长周期及最终产量具有决定性影响,根据区域气候差异,合理的播种时间应优先考虑种植区域的冻土期与年均温度变化。在温带地区,播种时间应为春季最后一次霜冻后2周内,通常为3月下旬~4月中旬,此时土壤温度稳定在4℃以上,有利于种子的发芽和苗期生长,而且苗期死亡率低于5%,发芽率可达95%以上。早春播种可利用春季较长的湿润期,有助于根系向土壤深层扩展,从而增强植株对干旱的适应能力。紫花苜蓿根系深度可达2m,而春季播种的植株其根系深度比秋季播种的平均多出30%。春季播种的紫花苜蓿到第1年秋季可以完成2~3次刈割,刈割产量高于秋播的15%~20%。对于冬季温暖、夏季高温干燥的地区,可在秋季播种,利用秋季较低的气温帮助紫花苜蓿安全越冬并迎来春季的早期生长。(如表1:紫花苜蓿种植时间及产量效益)

2、种植地块的选择

紫花苜蓿对土壤的适应性较强,以中性至微碱性、排水良好的土壤为最佳,土壤pH值应控制在6.2~7.5,此范围内的紫花苜蓿根系生长更为健康,植株生长期间的养分吸收率提高20%以上。土壤有机质含量应达到2.5%以上,以保证足够的养分供给,提升植株的抗逆性。由于紫花苜蓿不耐水湿,土壤通透性决定水分在土层中的移动速度,良好的排水条件可以防止根系病害的发生,促进根系深入土层,增强植株的干旱抗性。紫花苜蓿需光照充足才能进行有效的光合作用,种植地块应尽量选择在日照充足的区域,从而促进养分的合成,光照时间的增加,紫花苜蓿干物质积累量也会提高,地块应远离工业区和重要交通路线,以减少植株可能受到的污染影响。

3、科学整地

整地过程应包括深翻、破碎、平整,通过深翻可以打破土壤硬层,增加土壤深层的空气,翻土深度应为25~30cm,以有效提升土壤中有机质的混合,促进紫花苜蓿根系的发展。同时,粉碎大块土壤,消除土壤结块现象,使土壤颗粒变得细腻,帮助种子与土壤的良好接触并减少水分蒸发。适度破碎土壤可以使紫花苜蓿的出苗率提高15%,且幼苗的初期生长速度比未充分破碎土壤中的植株快20%。土壤平整能够确保播种均匀,有效防止水分在田间的不均匀分布,减少水土流失,促进田间管理机械的高效运行。土壤平整度的优化也有利于灌溉和田间管理,减少由于田间水洼造成的苗期病害。

4、种子的选择

在选择紫花苜蓿种子时,应依据种子纯度、发芽率及种子的健康状态,使用的紫花苜蓿种子应具有90%以上的发芽率,以及种子批次的病虫害检疫证明,确保种子无病原和害虫污染,以防植株早期受到病害影响。同时选择具有高抗逆性的品种,提高作物在不利环境条件下的存活率。引入耐旱性基因品种,在干旱条件下的生存率可以比普通品种高出25%以上,且干草产量维持在较高水平。各地区气候条件的差异对紫花苜蓿的生长周期和产量有显著影响,应优先选择能适应本地气候特征的品种。在寒冷地区种植紫花苜蓿应选择耐寒品种,该品种能在低温环境下的健康生长。

5、种子处理

种子处理主要包括层积、热处理和药剂处理,层积处理是将种子在潮湿环境中低温储存一定时期,模拟冬季条件以打破种子休眠,提高种子的发芽潜力。经过四周层积处理的紫花苜蓿种子,其平均发芽率可提高至90%以上。热处理是通过短时间高温处理来消灭种子表面的病菌和害虫,保证种子在播种后不受这些生物因素的影响.热处理温度一般为55℃,持续时间为10min,有效减少种子播种后的病害发生率。药剂处理是用特定药剂浸种,提升种子对特定病虫害的抗性,确保苗期植株能够健康生长。

6、播种

在进行播种之前,应确保土壤经过充分整地并达到适宜的压实度,以便种子与土壤之间有良好接触。紫花苜蓿种子较小,可使用精确播种机进行播种,以确保种子分布均匀。播种深度应控制在0.6~1.2cm,帮助种子快速发芽并减少水分蒸发。播种密度应根据预期的植株密度来调整,播种量为15~20kg/hm2,过密或过疏的播种都会影响植株的生长发育,适宜的播种密度能促进植株充分生长,有效抑制杂草生长,减少田间管理成本。紫花苜蓿种子适宜在土壤温度4℃以上时播种,以保证种子在适宜的温度下能够顺利发芽。

7、覆土和镇压

覆土应在播种后立即进行,以保护种子免受风吹和水流的影响,覆土厚度应控制在0.5~1cm,以保护种子,促进种子发芽。紫花苜蓿种子较小,因此覆土过程中需要确保土层分布均匀,避免出现过厚或过薄的情况。镇压是覆土后的必要步骤,能够排除种子与土壤间的空气,保证种子与土壤之间的紧密接触,从而促进水分和养分的传递。镇压过程中应使用辊压机轻轻压实土壤,但压力不能过大,以免造成土壤过度压实影响根系发展。

二、紫花苜蓿田间管理技术

1、除草

杂草与紫花苜蓿竞争光、水、养分和空间,未及时控制杂草会导致紫花苜蓿生长受抑制,甚至减产,及时除草可以提高紫花苜蓿产量高达30%,主要包括机械除草和化学除草2种主要方式。机械除草通常在紫花苜蓿种植初期进行,利用耙子或除草机进行行间除草,以有效减少田间杂草的初期生长。化学除草则是使用已注册且对紫花苜蓿安全的除草剂,应基于杂草种类和生长阶段选择合适的药剂和施药时间。对于宽叶杂草,可使用选择性除草剂,选择性除草剂是指一类能够在一定环境条件下有效地防治杂草,同时不对作物造成伤害,或者只针对某一种或某一类杂草发挥作用的除草剂;对于禾本科杂草,可采用草甘膦等。施用除草剂时,应严格遵守施药技术,过量使用除草剂会伤害紫花苜蓿,对环境造成不良影响。

2、灌溉

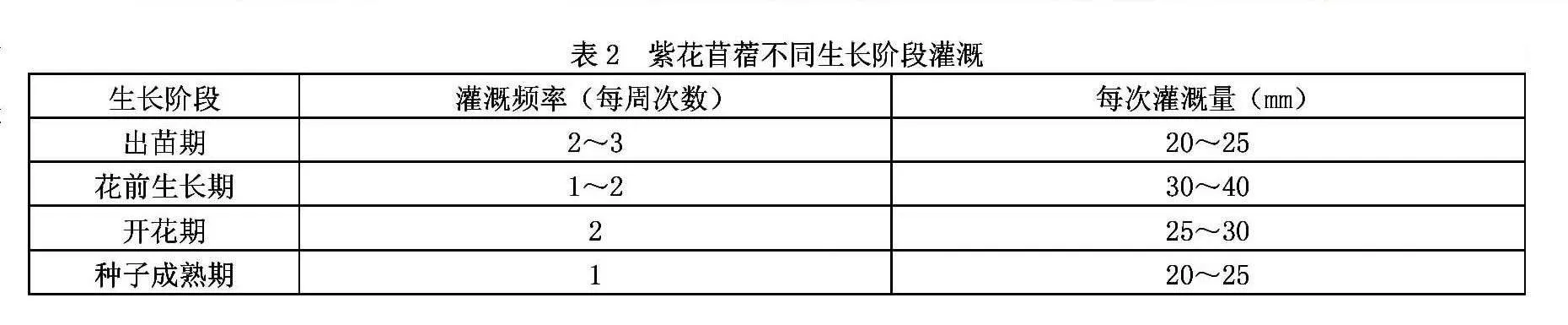

紫花苜蓿灌溉应考虑土壤类型、气候条件以及植株生长阶段的具体需求(如表2:紫花苜蓿不同生长阶段灌溉),灌溉量应确保土壤湿润达到根系深度的60%。在干旱地区或干旱季节,灌溉频率需增加,以避免土壤水分过度蒸发造成的水分亏缺,适时灌溉可以提高紫花苜蓿的单产,提高饲料的营养质量。滴灌和喷灌是紫花苜蓿常用的灌溉技术,滴灌可以减少水分损失,提高水的利用效率,适用于水资源匮乏的地区。

3、追肥

追肥主要侧重于氮肥、磷肥和钾肥的合理施用,是植株生长所需的重要养分。适量施用氮肥可以促进紫花苜蓿植株的生长,可以在每季生长初期施用40~60kg/hm2氮肥,但过量氮肥会导致植株徒长,降低饲料的纤维质量,因此需要精确控制施肥量。磷肥对紫花苜蓿的根系发展至关重要,磷肥施用量应为20~40kg/hm2,以增强植株根系发展,提高其抗逆性。钾能够增强植株的病虫害防御能力,提高作物对干旱的耐受性,其施用量为40~60kg/hm2,以提升产量,改善紫花苜蓿饲料中的营养成分比例。

三、紫花苜蓿常见病害及防治

1、锈病

患锈病的紫花苜蓿植株叶片会出现橙黄色至深棕色的锈色孢子堆,在湿润和温暖的环境中易发生,并且可以通过孢子传播,迅速扩散到整个田间。一旦感染,锈病会导致叶片提前衰老、光合作用减弱,进而影响植株的整体生长。为有效控制锈病,需要采取综合病害管理,选择经过育种改良的抗锈病紫花苜蓿品种,并进行适当的田间管理,保持合理的植株密度,优化灌溉系统以避免过度湿润,减少病害发生。在锈病高发季节,可以使用对紫花苜蓿安全的杀菌剂进行防治,如三唑类和硫酸盐类杀菌剂,以有效抑制真菌孢子的萌发。

2、褐斑病

褐斑病一般在多雨或湿润的气候条件下频繁发生,主要侵害紫花苜蓿的叶片,患病紫花苜蓿叶片上出现小的、水浸样暗褐色斑点,随着病情发展,这些斑点逐渐扩大并合并,最终导致叶片枯黄脱落,影响植株的光合作用能力,减少产出,严重时会影响植株的整体生命力。为有效控制褐斑病,应种植抗病性较强的紫花苜蓿品种,降低病害发生率,减少化学防治的依赖。同时,保持适当的植株密度,修剪过密的叶片,有效提高空气流通,降低叶片湿度,从而抑制病菌生长。还应定期检查并清除田间病残体,减少病原体。可使用对紫花苜蓿安全的杀菌剂,如甲基托布津和氯硫酸钠等,并合理轮换不同作用机制的杀菌剂,避免病原体产生抗药性。

3、白粉病

患白粉病的紫花苜蓿叶面会出现白色至灰白色粉状覆盖物,严重时可导致叶片黄化、枯萎甚至整个植株死亡。白粉病的发生与环境湿度和温度密切相关,在温暖、湿度大的气候条件下会增加白粉病发病率。白粉病可导致植株生长速度减慢,最终产量损失可达10%~20%,为有效控制白粉病,应采用抗病品种,选择经过育种改良具有抗白粉病性状的紫花苜蓿种子,从源头减少病害发生的可能性。除选用抗病品种外,还应确保田间良好的空气流通,避免过密种植导致的湿度过高,为病菌提供生长环境。同时,保持田间卫生,及时移除病残体,防止病菌在植株间传播。使用对紫花苜蓿安全的杀菌剂,如三唑酮和硫黄制剂,有效控制白粉病的发展,并按照推荐剂量进行喷施,减轻病害的影响。

四、紫花苜蓿常见虫害及防治

1、蚜虫

蚜虫主要通过吸取植株汁液导致生长受阻,产量和质量下降。紫花苜蓿蚜虫通常为豌豆蚜和蓝绿蚜,不仅吸取植株营养,还可能传播多种病毒性疾病,增加植株感染的风险。为有效管理蚜虫问题,应采用综合害虫管理,包括生物防治、农艺措施和化学控制的结合使用。生物防治利用天敌如瓢虫、蜘蛛和寄生蜂等天然捕食者来降低蚜虫的数量,在不影响植株生长的前提下自然减少蚜虫数量。农艺措施则包括轮作和适时播种,通过改变作物种植模式来打乱蚜虫的生命周期,减少其生存机会。例如,与非寄主作物的轮作有效打断蚜虫的生命周期,减少其在田间的累积。同时,保持田间卫生,及时清除杂草和病残体,防止蚜虫滋生。在化学防治方面,使用对紫花苜蓿安全的系统性杀虫剂,在必要时控制蚜虫数量,在此过程中,应谨慎使用化学杀虫剂,以防药剂残留,避免抗药性的发生,并严格遵守推荐的用药量和频率。在使用化学防治前应进行蚜虫种群密度监测,确定干预时机,从而提高防治效率,减少化学品的使用。

2、叶蝉

叶蝉通过刺吸植株汁液为生,严重时可导致叶片黄化、枯萎甚至植株死亡。叶蝉还能传播多种植物病毒,进一步加剧植株受损。针对叶蝉防治,应使用抗虫品种,降低叶蝉的侵害。生物防治是引入天敌如某些特定的寄生蜂和捕食性昆虫,以有效减少叶蝉种群,降低对化学农药的依赖,维护生态平衡。同时,保持适当植株密度以增加空气流通,减少湿润环境中叶蝉的生存机会,并合理实施灌溉管理,防止叶蝉的发生和传播。在必要时,使用杀虫剂:例如,可以使用40%乐果乳油1000倍液,50%叶蝉散乳油或90%敌百虫500~1000倍液进行防治。此外,噻虫嗪、啶虫脒、溴氰菊酯等杀虫剂对苜蓿叶蝉具有较好的防治效果。注意事项:在使用杀虫剂时,应严格按照说明书上的剂量和方法进行,以避免药物残留和环境污染。

3、夜蛾

夜蛾主要在夜间活动,其幼虫阶段会侵食叶片,严重时可导致大面积叶片损伤,从而影响紫花苜蓿的生长和产量。为有效防治夜蛾,应定期监测田间夜蛾的活动和幼虫数量,设置诱虫灯,使用性信息素诱捕,一旦监测到夜蛾活动增加,应立即采取行动。在生物防治上,应采用天敌如寄生蜂和病原真菌,在不破坏生态平衡的情况下减少夜蛾的数量。如使用球孢白僵菌和绿僵菌等真菌对夜蛾的幼虫进行生物控制,在确保环保的同时保护人类和动物的安全。在农艺管理方面,应进行合理的作物轮作,及时清除田间残余物以减少夜蛾栖息地,从而降低其种群密度。同时,保持田间卫生,及时去除病残体和杂草,减少夜蛾的滋生。在生物和农艺措施无法有效控制时,应采用化学防治手段,使用对紫花苜蓿安全的杀虫剂,严格遵守施用建议,以有效控制夜蛾的暴发。同时,要注意避免过度依赖化学防治,以防害虫产生抗药性。

五、刈割

刈割是紫花苜蓿管理中至关重要的环节,直接影响作物的再生能力及最终产量。紫花苜蓿应在达到最佳生长阶段前进行首次刈割,通常在植株高度达到25~30cm时进行,此时植株营养最为丰富,且未进入开花期,能确保饲料的营养价值最高。刈割频率与紫花苜蓿的生长周期及地理气候条件相关,在温带地区,紫花苜蓿1年可刈割3~4次,而在温暖湿润的地区,刈割次数可增至5~6次。刈割后,应使植株有足够的时间恢复,通常需要30~35d,以便累积足够的营养支持下一生长周期。与此同时,使用锋利的刈割设备以减少对植株的机械伤害,不当的刈割会导致植株出现机械损伤,影响紫花苜蓿的再生速度,还会增加病害的侵袭风险。刈割高度不应过低,应保留5~10cm的茎基,以保护植株根冠,加快恢复速度。

综上所述,紫花苜蓿作为重要的牧草植物,在农业生产中具有重要的生态及经济价值,应加强从种子处理到刈割各阶段的精细操作,确保作物高产高质,实施适宜的播种时间,科学选择地块,确保苗期生长。在田间管理中,合理实施灌溉、除草及追肥,以提升植株生长活力。同时,系统实施病虫害防治措施,降低潜在风险,从而提升紫花苜蓿的产量和品质。

(作者单位:756500宁夏固原市彭阳县林业和草原局)

DOI: 10.3969/j.issn.1003-1650.2025.01.006