对比术语学视域下俄汉天文学术语的方位隐喻

2025-01-10焦海艳

摘 要:俄汉天文学术语中许多抽象概念都需要借助方位隐喻才能生成新概念,形成新术语。方位隐喻尤其是以“上、下”源域为代表的隐喻,在其基本空间意义的基础上已经逐渐衍生出了具有其他意义的隐喻概念,如状态意义、社会地位意义、时间意义、范围意义等。因此,文章以俄汉天文学术语中方位隐喻“上、下”域为研究对象,对比分析两种语言间方位隐喻的异同,并尝试剖析其背后原因。

关键词:天文术语;方位隐喻;“上、下”域;俄汉术语对比

中图分类号:H083" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.012

Orientation Metaphor of Russian and Chinese Astronomical Terms in the Perspective of Comparative Terminology//JIAO Haiyan

Abstract: Many abstract concepts in RussianChinese astronomical terminology require the use of orientation metaphors to construct new concepts and form new terms. On the basis of their basic spatial meanings, orientation metaphors, especially those represented by the source domains of “up and down”, have gradually given rise to metaphorical concepts with other meanings, such as the meaning of state, social status, time, scope, etc. This paper takes the “up and down” domains of orientation metaphors in Russian and Chinese astronomical terminology as the object of study, compare and analyze the similarities and differences of orientation metaphors between the two languages, and try to analyze the reasons behind them.

Keywords: astronomical terminology;orientation metaphors;up and down domains;comparative study of Russian and Chinese terminology

收稿日期:2024-09-16" 修回日期:2024-11-27

作者简介:焦海艳(1998—),女,黑龙江大学俄语学院硕士研究生。研究方向为俄语术语学。通信方式:jhy17393152279@163.com。

0 引言

隐喻无处不在。20世纪70年代在莱考夫(George Lakoff)和约翰逊(Mark Johnson)提出概念隐喻理论后,人们对隐喻的研究也更加深入,并提出隐喻是人类基本的认知方式之一,其功能是用一个领域的表达来谈论隐喻所定义的领域中的相应概念。人们对方位隐喻的认知先于其他隐喻方式,这是由人类的生活经验和身体体验决定的,这也是天文术语中方位隐喻产生的基础。人类对天文的研究源于日常生产活动所需,如中国二十四节气帮助古代劳动人民计算并预测播种和秋收时间,通过太阳影子变化判断时刻等,人们在观测天文的同时,通过术语将天象记录下来,用于指导日常生产生活。

在方位隐喻中,立体空间隐喻是最容易、最先被感知的。方位隐喻构成了一套完整的概念系统。例如,上下、左右、内外、前后、深浅、中心—边缘[1]。在天文术语中,以“上、下”方位词为源域的隐喻在众多方位词中居多,并衍生拓展出了具有时间意义、行为动作意义的目标域,如我国古代天文术语“上弦月”“下弦月”,这对术语中方位词“上、下”的空间意义被拓展为时间意义,这种隐喻认知方式既体现了用已知概念“上下”和“弓弦”生成新术语,指称新概念“上、下弦月”的过程,又揭示了人们认知时间的方式。但通过语料对比分析发现,俄汉语中这类隐喻拓展衍生的目标域并不完全一致,且差异明显,因此有必要从认知角度对俄汉天文术语的方位隐喻进行整理和归纳。

1 方位隐喻的内涵阐释

历史上首次对隐喻产生兴趣的是亚里士多德,他认为隐喻是一种事物对另一种事物的给予。20世纪70年代起,以莱考夫(George Lakoff)和约翰逊(Mark Johnson)为代表的西方学者开始了对隐喻认知功能的进一步探索,提出了隐喻映射的概念,从认知的角度重新解读隐喻,并将隐喻大体分为三类: 结构隐喻、本体隐喻和方位隐喻。方位隐喻是指人们参照上下、高低以及前后等空间方位概念构建的隐喻类型[2]。辨别空间方位是人类最基本的能力,也是人类最原始的经验。人们自然而然地以自身为参照物,借助方位概念去理解周围世界里的数量、情绪、社会地位等抽象概念[3]。自然地“上下”作为最基本的空间概念用于描述时间、范围、状态等抽象概念,在俄、汉语中具有丰富的隐喻概念意义。

俄罗斯学者马里昂(Маляр Т Н)在《认知和文化语言学视角下的方位隐喻》一文中分析隐喻概念时,区分了认知特征和语言文化特征,并认为语言所在社区的文化特征影响隐喻的使用和表达[4]。学者德罗诺夫(Дронов. П С)从语言学角度讨论了带有“眼/目”成语的词汇语法变化[5]。以带有方位隐喻的成语为语料,认为在成分构成接近、比喻基础相似时,成语彼此间才具有相似性。学者蓝纯指出,在汉语中除了和英语“up/down”相似的方位垂直隐喻外,还有横向隐喻,如“北上”等横向方位隐喻[6]。黄进财和罗兹深对《习近平谈治国理政》中出现的方位隐喻进行识别、提取、分类、统计,并在此基础上对照韩文译本,总结出其隐喻的韩译方法[7]。李维源和孙毅基于体认语言学视角,从文化脚本理据出发,阐释了以“上/下”(up/down)为例英汉方位隐喻中时间域、社会地位域、程度域等目标域的异同[8]。

综合分析发现,国内外对方位隐喻的研究成果丰富,分别从语言学、翻译学、文化对比分析角度研究探讨了方位隐喻。本文以中俄天文术语为研究语料,对比分析中俄天文术语中的方位隐喻差异,因篇幅有限,以“上、下”方位概念为主,对比整理二者的差异。

2 俄、汉语中上下方位概念隐喻的象似性

尽管俄、汉两民族有不同的文化观念和价值取向,但两民族间的认知有共通性,如对方位的感知,对“上、下”的认知都是基于身体经验。《说文解字》中有:“上,高也。”也就是位置处在高处,和“下”相对。在俄语中对“上”的解释和汉语相似:上在顶部,或是在某个参照物之上,和“下”相对(верхнийнаходящийся, расположенный в верху, на верху, сверху чегол. (противоп: нижний)。在表达基本的空间意义时,两者间并无差异,如在描述日落瞬间太阳在地平面上的最后一部分区域时,中、俄都用“上边缘”(верхний край)这一术语,还有与之对应的“下边缘”(нижний край);天体过子午圈到达的最高位置(地平高度最高位置)“上中天”(верхняя кульминация)和“下中天”(нижняя кульминация)等术语。由此可知,中俄两国人民对“上、下”这一空间位置概念的认识是相似的;都是基于某个参照物,“上”位于这一参照物高处,“下”位于对应参照物低处。在对应的天文术语中亦如此。

2.1 空间域映射状态域

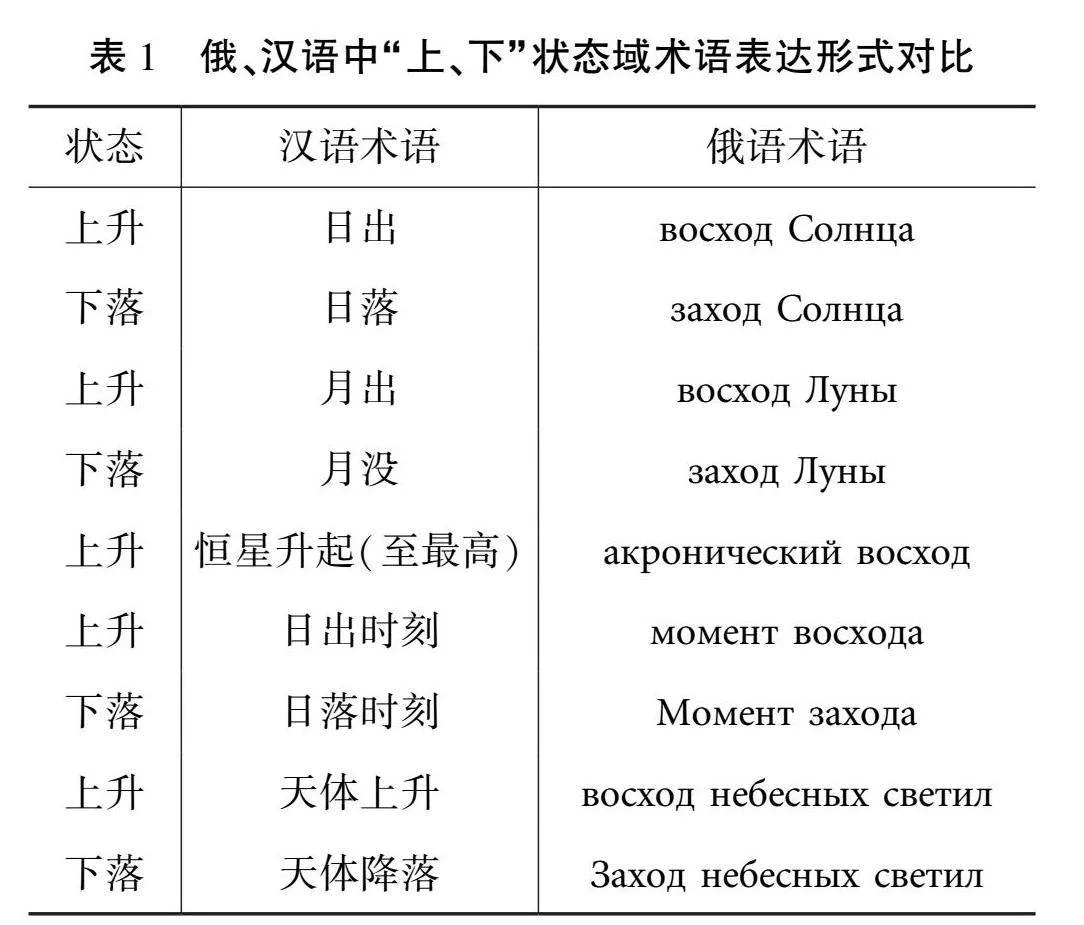

人们对方位隐喻的认识先于其他隐喻,这是因为人们对周围世界的认识是从自身开始的。当某一事物的状态发生变化时,我们首先能观察到的是视觉上的变化,如太阳上升、下落。太阳位置高于地平线时用“上升”描述太阳位置状态的变化,太阳位置低于地平线时用“下降(落)”来描述,由此可知我们对太阳位置状态的变化是基于对身体“上、下”的方位感知。“上、下”这对方位词中被赋予了“升、降(落)”的意义,从静态变成了动态,空间方位概念意义也拓展成为事物状态的概念意义。在俄汉天文术语中主要体现为“上升、下降”;“日出(太阳上升时刻)、日落(太阳下落时刻)”“月出(月亮上升时刻)、月没(月亮下落时刻)”。如表1所示。

由表1可知,俄、汉语中“上、下”状态概念意义还隐含开始(出现)、结束(消失)的含义。日出指的是太阳上升,也就是太阳初升出地平线的状态;月出指的是月亮出现在人们的视野,月亮从地平线上升的状态。日落、月没和日出、月出的状态恰好相反,落(没)具有消失不见的含义。汉语中借助动词“升、落”来表示这类状态意义,在俄语中则是借助前置词,可以发现前置词за, под, в具有动态意义,具有表示开始、结束的含义。

2.2 空间域映射方位域

除映射至状态域外,“上、下”方位词的空间意义在天文术语中还衍生出了方位意义。在天文术语中“上、下”方位词的空间概念意义在俄、汉两民族的认知中具有相似的方位意义。这是因为人类对天体的运行规律以及对基本方位的认知具有共通性。

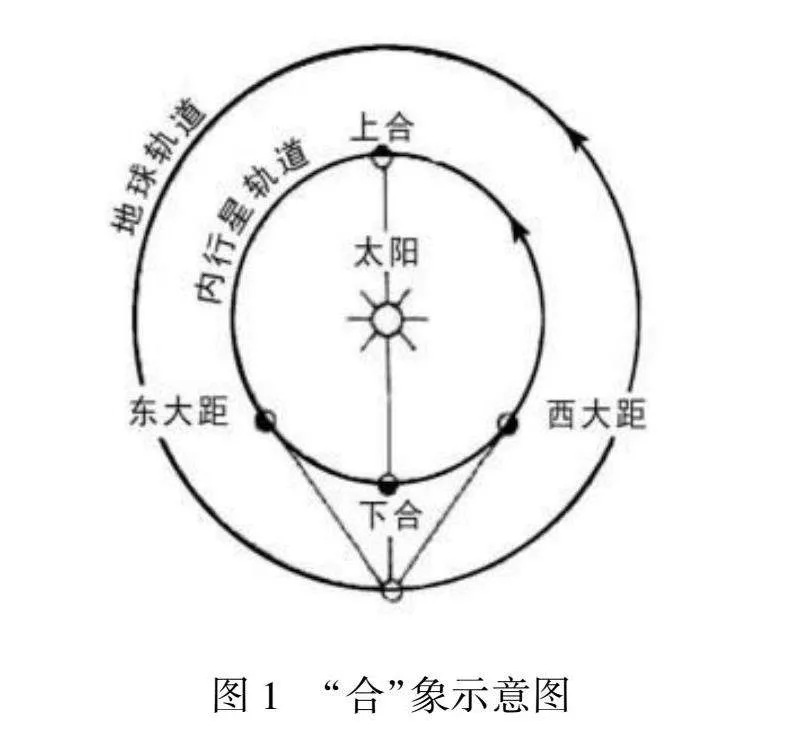

在“合”这种天象中(从地球上观察,当两个天体具有相同的赤经或黄经,就会出现“合”这种天象),当内侧行星位置和地球不在太阳的同一侧且三者成一条直线时,称为“上合”,反之,当三者在同一侧且成一条直线时称为“下合”(图1所示)。在俄、汉语中这一概念的术语表达形式相似。

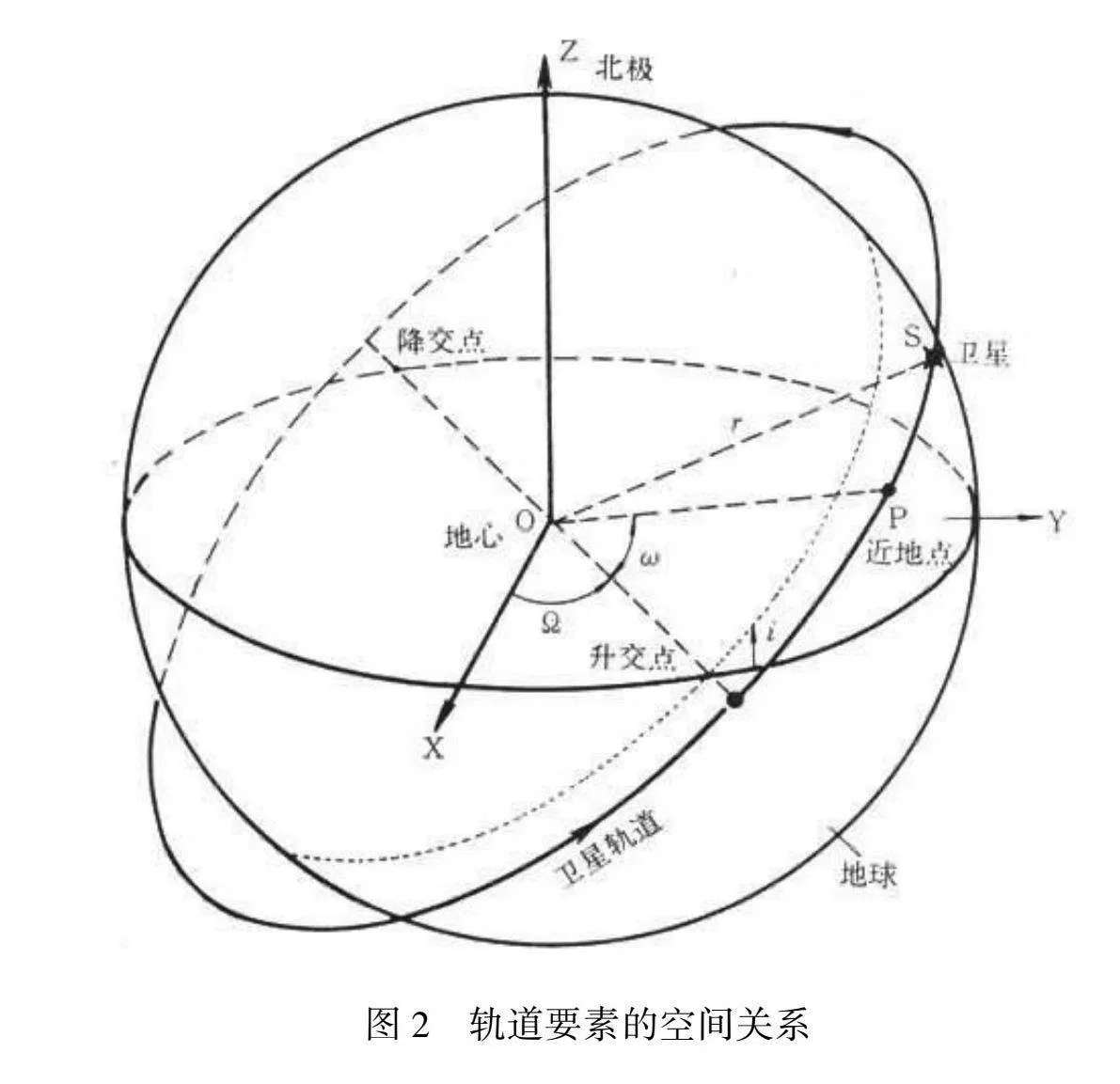

在天文术语中具有空间意义“上”和方位词“北”的所指相似,在特定场景中二者都具有向上、在北边的意义。而“下”和方位词“南”的所指相似,有向下、在南边的意义。如图2所示升交点(天体沿轨道自南向北运动与参考平面的交点)和降交点(天体沿轨道自北向南运动与参考平面的交点)。

2.3 空间域映射范围域

方位词“上、下”表示的空间概念意义指的是在某参照物上方、下方,是平面内的相对静态位置。但是在天文术语中,“上、下”方位词的空间概念意义还能指代范围,具有动态意义,位置并不固定。如“日下点”“星下点”“月下点”“卫星下点”等。

日下点(подсолнечная точка)指行星表面在太阳正下方的那一点,是太阳直射地球的特定位置,即地球表面最接近太阳的位置。由于在太阳正下方的这一区域根据纬度的差异在不同地区有不同的太阳成像,只有在赤道附近地区,太阳垂直照在某一位置时,在该处才能形成日下点,太阳垂直照射成像也最接近“点”状物。由此可以类推“月下点”“星下点”“卫星下点”等术语的命名理据性和“日下点”类似。根据上述释义我们可以将日下点形成条件总结为:1)当且仅当在赤道地区;2)某一特定时刻;3)太阳垂直照射只有满足这3个条件,太阳成像才能形成日下点,当不满足上述条件中任意一个条件时,这一术语指称的概念范围就不固定,因此可以得出“上、下”方位词在天文术语中具有动态意义。

在汉语中,这类术语命名主要借助方位词“上(表)、下”,不同于表示空间概念意义的“上、下”,具有相对静态意义,术语“日下点”中“下”拓展延伸出了动态意义,表示太阳在正午时刻在某照射范围内的位置,这些位置因纬度和时刻不同而变化,在俄语中,主要用前置词под表示,前置词под本身就具有在某一位置下方的意义;除类似术语外,汉语中空间方位词“上”在表示某一范围时等同于处在事物的“表面”。在俄语中用前置词поверх表示,поверх具有在上方的意义。俄、汉语术语表达类似的是二者都具有动态变化的意义,且术语指称概念意义范围有所扩大。

3 俄、汉语中上下方位概念隐喻的差异性

尽管俄、汉语天文术语在状态域和方位域等映射域具有相似性,但两国术语间的差异性对比更加明显。不同民族在不同的社会环境中具有不同的价值观且认识世界的方式也不尽相同,体现在语言中,同一概念不同民族有不同的语言表达方式。这种差异性在表达时间概念意义时尤其显著,汉语更倾向于用竖向时间表达,但是在俄语中却更倾向于横向时间表达。

3.1 空间域映射时间域

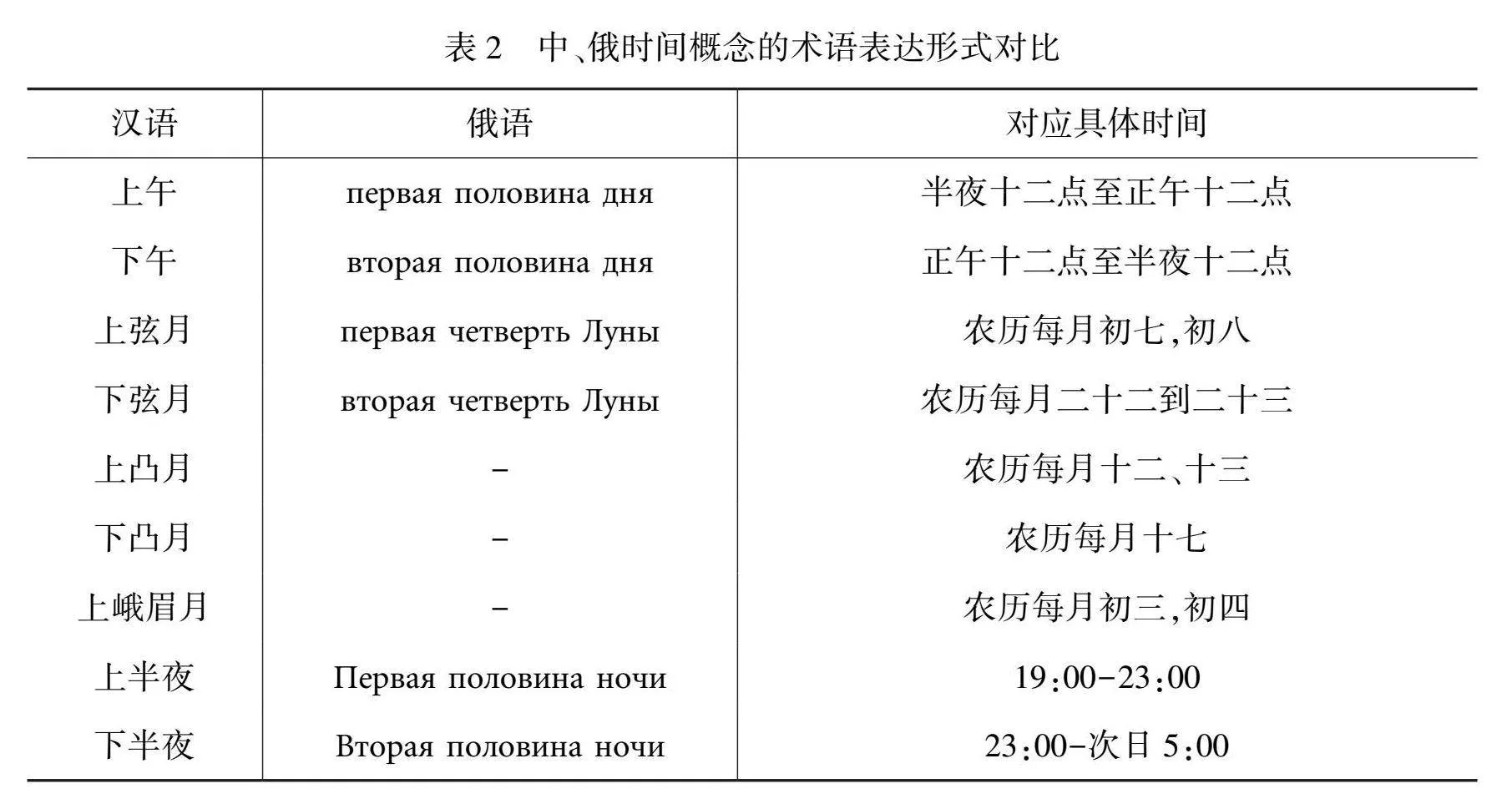

在生活中,我们最容易感知的是方位概念,“头朝上、脚朝下”,基于身体部位就能感知方位。但对其他概念的感知则需要借助方位概念才能实现,如对抽象时间概念的感知和理解,起初都来源于空间概念,“上午、下午”“上半年、下半年”“上一周、下一周”等诸如此类的时间表达。从这类表达可以看出,时间早和“上”相关,时间晚和“下”相关。这主要受太阳的运行规律影响。早晨,太阳慢慢升起,中午到最高点,然后渐渐落下。在表达时间概念时以太阳运行规律为主,慢慢上升为“上”,渐渐落下为“下”。中俄两民族对这一太阳运行规律的认识都是相同的,但二者术语形式却极为不同,中国人习惯用竖向思维表达时间,但俄罗斯人和大多数西方人一样,习惯用横向思维表达时间(见表2)。

由表2可知,中俄两民族对时间的认知和表达并不同,且差异明显。俄罗斯人更习惯用横向的思维表达时间,在俄语中把一天看作一个整体,从横向上将时间切分开,用一天中的第一段(前一段)表示上午,第二段(后一段)表示下午;但是在汉语中,我们更偏向于用竖向的思维表达时间,太阳上升到最高点前的这一段时间被称为上午,太阳下落到地平线这一段时间被称为下午。

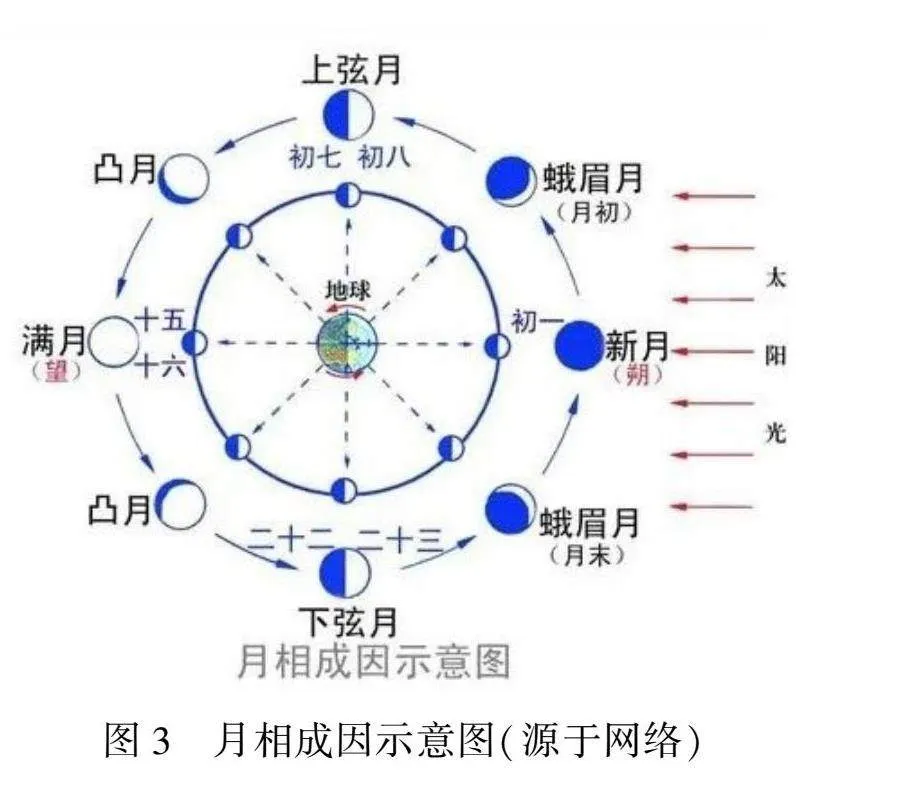

俄语中对时间概念的表达主要借助于序数词和基数词等具体数词,这类表达更偏重数理逻辑,但在汉语中对时间概念的表达更多的则是借助于图像,这种表达图示性更强。这种图示性主要是依据观测到的月亮形状变化,即月相的变化来判断时间(如下图3)。

3.2 空间域映射社会地位域

在我国古代,社会等级森严。这一点可以从对不同身份之人的称呼、官职名中知晓一二。如称古代最高统治者为“皇上”,社会地位低、 为统治阶级服务的人称为“下人”,官阶处在下一级的人称上级为“上司”“上级”等。上司和皇上都处在相对较高的位置,下级和下人处在较低的位置,位置较高的人俯视位置较低的人。基于这样的视觉体验,“上”指代社会地位高、官职高的人,而“下”指代社会地位相较于“上”来说低的人或是官阶低的人。因此“上、下”的空间概念意义映射至社会地位领域,表示等级高低。

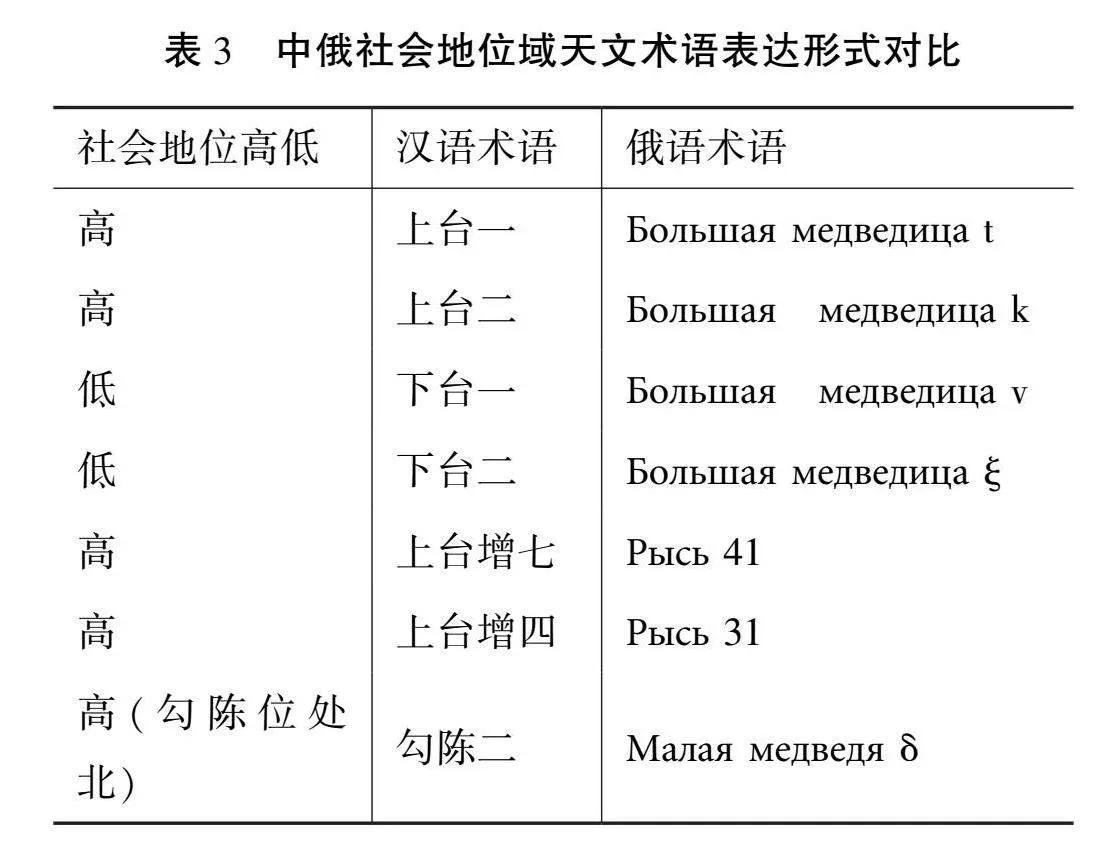

中国古代天文自成体系,对星空体系的划分不同于西方。在我国古代星空体系根据日月五星的运行规律被划分为三垣四象二十八宿,其中三垣包括紫薇垣、太微垣和天市垣。紫薇垣大致指北天极附近的天区,由于紫薇垣处在天体最高位置附近,因此我国古代对其多以皇家贵胄和高级官阶命名,如对紫薇垣七象的命名:上台一(大熊座t)、上台二(大熊座k),“上台”指初掌政权或到地方任重要职位。俄语中并无类似术语,俄语对星座的命名大多沿用了西方的命名规则,因此和英文星座术语表达习惯相似(详见下表3)。

在中国天文学术语中指称紫薇垣所在的七象,也是西方天文系统中靠近北天极附近区域的星空位置。因位置处在最高中心区域,基于此视觉体验,紫薇垣所处的星座(天象)以皇家贵胄、高级职位命名;二十八宿中“玄武”位处北,指代北方,在我国古代具有极高的地位。“室宿”因处“玄武”北方七宿正中间,象征天子宫殿。上述对比分析一方面为了解我国古代认知宇宙的方式提供了依据,另一方面也向我们揭示了中俄两个民族对天文现象认知的差异。不难看出,中国古代天文学术语的命名主要来源于人们日常生活经验和社会文化,对术语的命名注重内在的对称性和相似性;而俄语则主要以外形相似为主来命名术语,注重术语的外在特征。

3.3 空间域映射程度域

“程度”表示事物发展所到达的水平和状态。在表达某一事物发展程度这一抽象概念时,人们基于视觉上竖向位置的变化来表达程度的多少,并在长期语言实践中形成固定的投射路径,产生程度意象。如汉语中的“上限、下限”,“上、下”空间域映射至数量域,表达数量多少[8]。但在天文术语中“上限、下限”还可表示程度,如术语“极点(восходящие и заходящие звезды)”“上食限(высший предел затмения)、下食限(низкий предел затмения)”,“食限”指日、月食发生所必须具备的日、月、地三者的相对位置满足一定的界限,这一界限中包括最大限度和最低限度。在汉语中最高界限用术语“上食限”表示,最低界限用“下食限”表示,但是在俄语中,用高、低表示这种界限。在汉语中程度的多少也可以从“上、下”这一空间概念意义中拓展延伸,借助于数量的变化形容程度的多少;在俄语中并无这种术语表达形式,而是借助于高度的变化形容程度的变化。可见,对同一天文现象不同民族有不同的术语表达形式,这是由两个民族的认知方式和思维习惯不同所决定的。

4 结语

不同语言的隐喻思维既有相似,又有不同。中俄两民族对“上、下”方位的基本空间概念意义有共同的认识,基于对“上、下”方位相同的具身体验,形成了对术语指称概念的相似认知,产生了共同的状态、范围、方位等隐喻映射机制。通过认知差异对比发现,中俄两民族社会文化、时间取向与思维方式的差异性决定了对同一概念不同的认知方式,最终影响了术语命名。中国儒家文化自古以来都追求严格的社会秩序,上下等级森严,这种文化也影响了我国古代对天文术语的认知和理解,这是汉语天文术语独有的隐喻映射方式。反观俄语天文术语,这类术语并不存在。在时间取向上的异化反映了两民族思维方式的差异;中国人习惯用竖向思维表达时间,但俄罗斯人和大多数西方人一样,习惯用横向思维表达时间。俄语中对时间概念的表达主要借助于序数词和基数词等具体数词,这类表达更偏重数理逻辑,但在汉语中对时间概念的表达更多借助于图像(月相),这种表达图示性更强。两民族思维方式、时间取向和认知方式的差异性决定了二者对同一概念的不同认识。

参考文献

[1] LAKOFF G,JOHNSON M. Metaphors We Live By[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

[2] JOHNSON M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Semino Imagination, and Reason [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

[3] 马乃强. 英语母语学习者汉语成语理解习得研究[M].北京: 北京大学出版社, 2022: 39.

[4] МАЛЯР Т Н. Ориентационные метафоры когнитивный и лингвокультурный аспекты. лексигология английского языка факта ГПН МГЛУ 2012.С. 128-138.

[5] ДРОНОВ П С. Лексикограмматические изменения и ориентационные метафоры в русских идиомах с компонентом глаза/ глаз[J]. Когнитивные исследования языка,2021,1(44):306-312.

[6] 蓝纯. 从认知角度看汉语的空间隐喻[J]. 外语教学与研究, 1999(4): 7-15.

[7] 黄进财,罗兹深. 概念隐喻视角下《习近平谈治国理政》中隐喻的韩译方法研究[J].外国语文, 2021, 37(5):17-26.

[8] 李维源,孙毅. 汉英方位隐喻异同体认语言学—文化脚本理据阐发:以“上/下”(up/down)为例[J]. 外语与翻译,2024,31(1):57-63,98.