语义三角理论视域下的土木工程专业术语探析

2025-01-10王艺霖夏风敏刘巧玲杨大彬

摘 要:为加深对土木工程专业术语的理解、促进专业知识学习,引入语义三角理论对土木工程专业术语进行了深层次的探析,构建了学习、掌握与发展土木工程专业术语的新路径。具体要点包括:语义三角形中的“外界物体/实物”对于土木工程专业可扩充为广义“所指”、增加考虑隐蔽型效应与假定;“语言/符号”和“概念/词义”的关系有助于更好地理解“义同形不同”术语;“语言/符号”与“物体/实物/效应/假定”的关系有助于推动专业术语的发展与改进,同时促进新术语的不断产生。

关键词:语义三角;土木工程;实物;概念

中图分类号:H083" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.011

Analysis of Civil Engineering Professional Terminology from the Perspective of Semantic Triangle Theory//WANG Yilin, XIA Fengmin, LIU Qiaoling, YANG Dabin

Abstract: In order to deepen the understanding of civil engineering terminology and promote the learning of professional knowledge, we introduce the semantic triangle theory to conduct a deep analysis of civil engineering terminologies, and construct a new path for learning, mastering, and developing civil engineering terminologies. The specific key points include: the “external object/physical object” in the semantic triangle should be expanded to the generalized “external object/physical object” for civil engineering major with the addition of “hidden effects and assumption”; The relationship between “language/symbol” and “concept/meaning” helps to better understand the terminologies have same meaning but different form; The relationship between “language/symbol” and “external object/physical object/hidden effect/assumption” helps to promote the development and improvement of professional terminologies, while promote the continuous emergence of new terminologies.

Keywords: semantic triangle; civil engineering; physical object; concept

收稿日期:2024-04-03" 修回日期:2024-06-13

基金项目:2023年度全国科学技术名词审定委员会科研项目“面向移动互联时代的科技名词短视频化研究”(YB2023012);2023年度山东省高等学校课程思政教学改革研究项目“科尔伯格德育理论视域下的课程思政新方式研究”(SZ2023082);山东建筑大学研究生教育教学改革研究项目“科研思政理念及其建设方式研究”阶段性成果

作者简介:王艺霖(1981—),男,博士,副教授,硕士生导师,山东建筑大学土木工程学院教师。研究方向为结构工程、术语学理论及应用等。通信方式:xgwang_wang@163.com。

0 引言

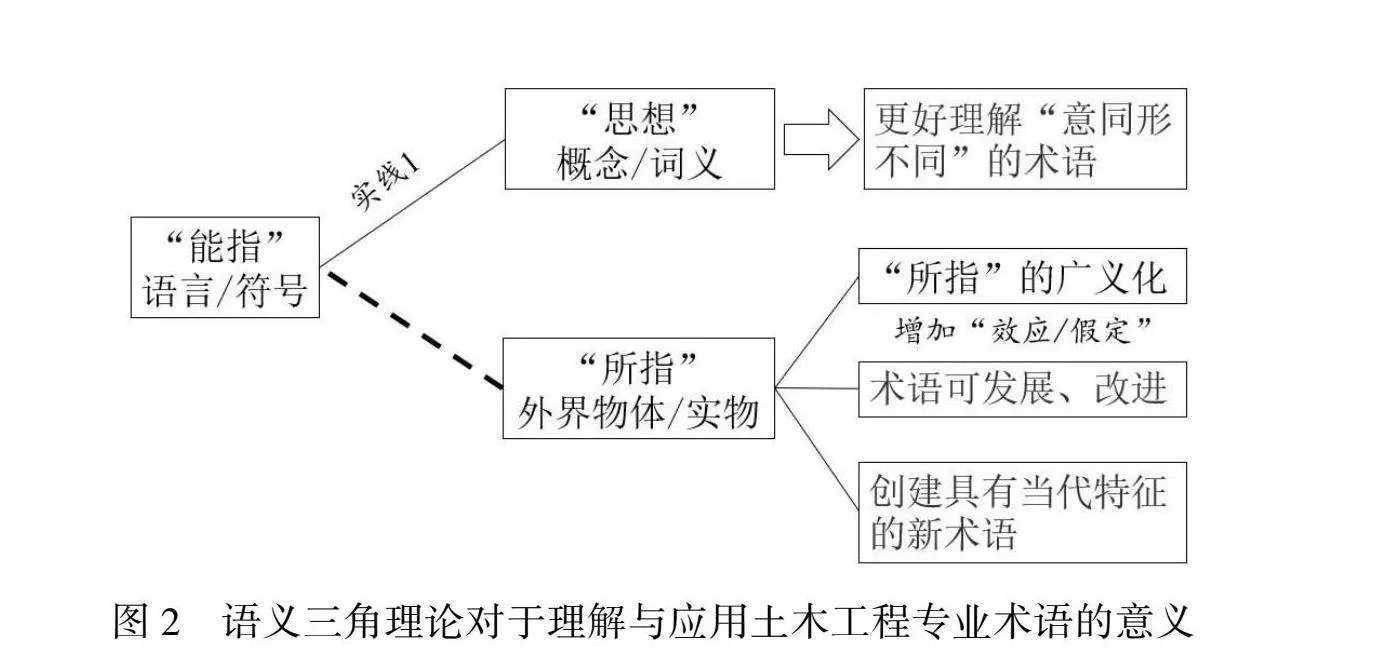

1923年出版的语义学重要著作《意义的意义》(The Meaning of Meaning)提出了“语义三角理论”(Semantic Triangle Theory)[1],核心是一个三角形的三个顶点分别代表“概念/词义,又称为‘思想’” “语言/符号,又称为‘能指’”和“外界物体/实物,又称为‘所指’”,三者的关系如图1所示。

语义三角形的主要含义:“能指”和“思想”之间是表达与被表达的关系,有直接联系,二者用实线连接;“思想”和“所指”之间是反映与被反映的关系,也有直接联系,二者也用实线连接;“能指”与“所指”之间的关系具有任意性(“能指”是对“所指”的指代),真正的联系存在于人的头脑之中,所以二者之间用虚线连接[2]。

语义三角理论表达了“概念/词义”“语言/符号”和“实物”之间具有一种相互制约、相互作用的关系。该理论简单明了,具有广泛适用性。学者们已经开展了其在多个领域的应用性研究,如佛教术语[3]、中华文化表述[4]、名著翻译[5]、心理学[6]、英语教学[7]、物体名称翻译[8]等。

总的来看,语义三角理论目前主要应用于人文社科领域,在自然科学领域中的应用较少。事实上,自然科学领域中诸多科技术语也完全可以借助于语义三角理论来进行更深入的分析,从而帮助业内人员更好理解与掌握,促进科技知识的普及,也能促进高校中相关专业的课程教学、助力高层次专业人才的培养。基于此目的,本文从语义三角理论的视角出发,对土木工程专业术语进行新视域下的深入探析,以期对土木工程专业的技术发展、技术应用、课程教学产生积极作用,同时为其他自然科学领域提供应用参考。

1 语义三角理论对于理解与应用土木工程专业术语的意义

直观来看,语义三角形的核心是“两条实线、一条虚线”(图1)。术语属于“语言/符号”,因此与术语有关的关系是“实线1”和“虚线”,下面结合土木工程专业术语的特点重点分析:

1.1 "实线1——“能指”和“思想”的关系

“语言/符号”与“概念/词义”之间具有明确对应关系,但在具体专业领域,这种对应关系往往并不是严格一对一的。“概念/词义”可看作基准,具有明确的专业含义,但表达它的“语言/符号”可以有不止一种形式,对应的术语就可能不止一个。

土木工程专业领域内,这一关系确实成立。如土木工程中采用砖和混凝土构件组成的结构体系,既被称为“砖混结构”,也被称为“砌体结构”(因为包含大量的砌筑工作)。

1.2 "虚线——“能指”与“所指”的关系

1)“虚”不代表“无”,“能指”与“所指”之间确实存在一定的关系,因此采用“语言/符号”来表达土木工程专业的“物体/实物”是具有可行性的。

这里需要说明的是,纯粹语言学中,“所指”往往是概念,并非实体事物,而在很多具体专业领域,“所指”一般是“物体/实物”。土木工程专业中,术语所对应的对象往往并不仅仅是“物体/实物”,还包括一些非实体的情况,如一些隐形效应(如在混凝土楼板、砌体墙体内均存在的一种卸载内拱效应[9],它不可见,但确实决定着楼板或墙体内的应力/应变分布情况,在结构分析和设计时需要进行考虑)或假定(如在分析梁柱等受力构件内部应力情况时广泛采用的平截面假定)。因此对于土木工程专业,这里的“所指”宜扩充为广义的“所指”:物体/实物/效应/假定。

2)“能指”与“所指”的关系具有任意性特征:“能指”的核心是对“所指”的指代,指代方式一般是主观、非唯一的,所以对于土木工程领域的“物体/实物/效应”,其相应的“语言/符号”也应是主观、非唯一的。基于二者之间的真正联系(这种联系是内在的,一般存在于人的头脑之中),对于某一个具体的“物体/实物/效应”,应当存在一组可用来指代的“语言/符号”,即:专业术语并非是不可更改、不可替代的。目前广为采用的术语往往是占据了先行优势(由业内前辈们较早提出或选用),随着时代的发展变化、人们阅读和理解习惯的改变,对部分“物体/实物/效应/假定”的指代方式自然会产生与时俱进的变化,即对部分术语进行更换也完全是合理的。

例如“气硬性胶凝材料”与“水硬性胶凝材料”,前者指“只能在空气中硬化并保持或维持提高其强度的胶凝材料”,后者则指“不仅能在空气中,而且能更好地在水中硬化并保持或维持提高其强度的胶凝材料”。这两个术语沿用已久,但对于初学者来说较难理解,尤其是“水硬性胶凝材料”术语中的“水硬性”容易让人理解为它是“只能在水中硬化并保持或维持提高其强度的胶凝材料”。因此,可考虑对“水硬性胶凝材料”术语进行改进,以便更直观、严谨地表达其本质特征。

1.3 "小结

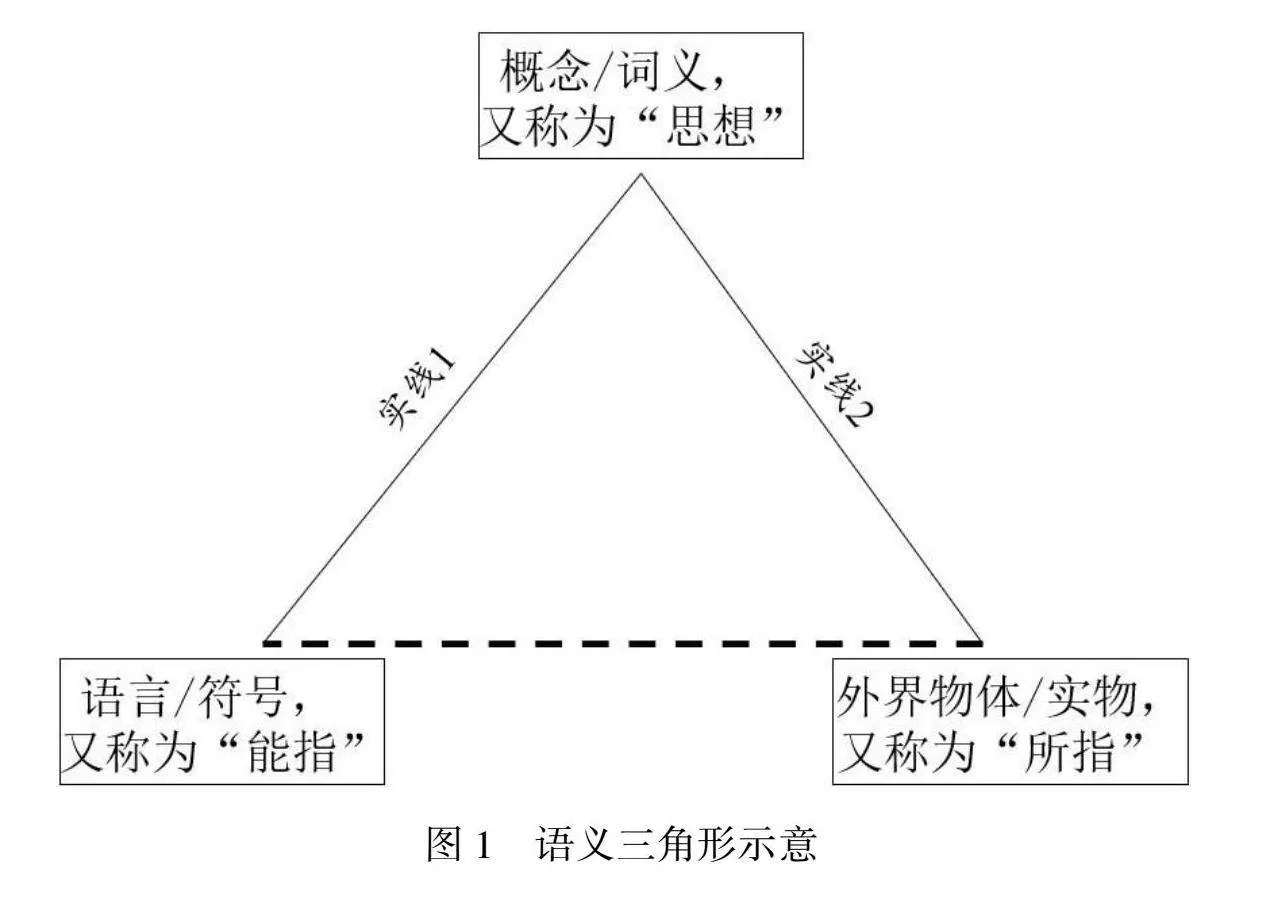

语义三角理论对于理解与应用土木工程专业术语的意义表述如下(如图2)。

1)根据“实线1”:可以更好地理解与同一“概念/词义”相对应的多个术语,掌握好“义同形不同”的术语;

2)根据“虚线”:已有的术语不应当是固定僵化的,从而可以为术语注入新的活力,强化其“可发展性”,为当代学人与工程技术人员改进术语提供了理论依据。进一步地,根据此处强化的与时俱进理念,可大胆对新理论、新技术中出现的新“物体/实物/效应/假定”创建其相应的具有当代特征的新术语。例如,目前土木工程领域最新最热的研究方向之一为装配式结构,出现了“预制率”“装配率”“套筒灌浆连接”“浆锚搭接”“键槽”“粗糙面”等新术语。

2 基于语义三角形的土木工程专业术语探析

基于图2,结合土木工程专业术语现状,以下进行更为具体的探析。

2.1 "“义同形不同”术语示例

1)“骨料”与“集料”:目前应用最为广泛的土木工程材料之一是混凝土,它是一种典型的混合型材料,由胶凝材料(一般为水泥)、骨料(颗粒状物料,起骨架或支撑作用,增强刚度、控制收缩变形的材料)、水、掺和料(改善性能、降低成本的材料,如粉煤灰、矿粉、硅灰等)、外加剂(改善某种特定性能的化学制品,掺量很小但效果显著,如减水剂、缓凝剂、引气剂等)等组成。其中“骨料”包括粗骨料(一般为碎石或卵石)、细骨料(一般为天然砂或机制砂)两大类,讲究大小粒径搭配,以使骨料之间的空隙尽量小。骨料是混凝土的重要组成部分,贡献了主要的体积,对混凝土的总体性能与造价有显著影响[10],因此术语“骨料”是一个很重要的专业术语。同时在很多场合尤其是道路工程中,它又常被称为“集料”。对应地,碎石或卵石被称为“粗集料”,天然砂或机制砂被称为“细集料”。

2)“角钢”与“角铁”:在钢结构中常用到一种两边互相垂直成角形的长条钢材,从横断面上看一般是直角L形,它可以通过较小的截面面积(对应于较小的材料用量)来实现两个主轴方向都较大的抗弯刚度,同时具备钢材的天然高强度,因此具有比较理想的力学性能。根据它的核心形态,对应术语称为“角钢”或“角铁”,二者没有实质区别,或者更偏于非正规场合的俗称。

2.2 "广义“所指”的“效应”示例

在土木工程专业中,除“卸载内拱效应”外,还有一些隐蔽型效应,对于工程结构的影响不亚于各类实体,举例如下。

1)失稳效应:指结构物或局部构件发生从一个稳定状态到另一个稳定状态跃迁的现象,尤其在钢结构中更为多见。钢构件的几何尺寸偏小,容易出现各类整体型和局部型失稳。例如,钢梁整体失稳指梁在荷载作用下,虽然其截面的正应力还低于钢材强度,但其变形会突然离开原来的弯曲平面,同时发生侧向弯曲和扭转[11];对于具有开口形截面且截面壁厚较小的钢柱,其截面抗扭刚度较差,在轴心压力作用下可能发生扭转失稳或弯扭失稳。这类失稳效应都未伴随有材料的强度破坏,但会严重影响到构件的正常使用,是需要严格避免的。但它在发生之前没有明显的征兆,具有“隐蔽型”特征。

2)圣维南原理效应:当弹性体上某一小块面积(或体积)受到荷载作用时,荷载的具体分布情况只影响其作用区的附近区域,在离荷载作用区稍远的地方,应力情况基本上只与荷载的合力和合力矩有关。该效应表明了荷载作用的局部性,给结构分析带来很大的方便,为很多情况下的简化分析提供了依据。

3)“垂跨比”效应:在大跨屋盖的结构体系中有一种“单层悬索体系”,其力学性能受隐蔽的“垂跨比”效应影响:适宜的垂跨比取值为1/20~1/10。在跨度、荷载相同的条件下,如果垂跨比小于下限值1/20,则悬索体系会偏于扁平,形状稳定性和刚度均差,索中拉力也偏大。

2.3 "广义“所指”的“假定”示例

1)小变形假定:在分析结构中的梁、柱、板等主要受力构件时,经常要用到这一假定,即认为构件在受到荷载作用后发生的变形很小,不影响其几何形态,仍可按照其初始形态去计算内力与下一步的变形。这个假定给结构分析带来了很大方便,因此该术语获得了广泛应用。

2)薄板假定:在分析平面尺寸较大的楼板时,常视其为“厚度远小于长度和宽度的物体”,即“薄板”,然后按照弹性力学中经典的薄板理论进行内力与变形分析。这一假定会给计算带来一定误差,但结果基本合理,且是偏于保守的,不影响结构设计,故该术语应用也比较广泛。

2.4 "可发展、改进的术语

1)适用性:在结构工程领域,各种建筑结构需要满足的功能要求常被概括为三方面:安全性、适用性和耐久性。“安全性”和“耐久性”均很好理解,但“适用性”这一术语不太容易从字面直接理解。“适用性”指的是结构满足正常使用功能需要的性质,具体包括不能有过大的变形、过宽的裂缝、过于明显的振幅等。如果一个结构不满足“适用性”,不会影响到其安全,造成生命财产的明显损失,但是会影响到人的正常使用或者感官感受,因此该术语的得名可能与“适合使用”有关。相比“安全性”和“耐久性”术语来说,该术语明显具有一定的隐晦性和间接性,因此存在一定的改进空间。

2)剪力滞后:在高层结构体系中有一个类别称为“框筒体系”,它的四周外围由密集布置的梁、柱构成一种空腹筒体(看起来像是墙体上开洞)。作为高层结构,会受到很大的水平作用(风、地震),这种水平作用会对应产生楼层间的剪力,由于横梁并非刚体,自身会发生变形,导致剪力传递存在滞后现象,使柱中轴力/正应力的分布并不均匀,而是呈现为抛物线形状,直接影响到柱子的合理设计[12]。这种现象比较复杂,多年来一直被称为“剪力滞后”,但从字面看,这个术语并未表达出其最核心的内涵(柱内轴力/正应力的特殊分布形态),给业内人士的学习与应用带来一定困扰,因此存在改进空间。

3)张弦梁结构:是一种新型自平衡、混合结构体系,常用于杂交屋盖体系,由刚性构件上弦、柔性拉索以及中间连以撑杆组成,属于大跨度预应力空间结构体系。张弦梁结构是近年来混合结构体系中较为典型的成功创造,具有体系简单、受力明确、形式多样、可充分发挥刚柔两种材料自身性能等突出优点[13]。该结构体系源于日本,由M. Saitoh教授提出。对照其核心特征来看,中文术语“张弦梁结构”并非特别理想,未完全达到“简要、准确地概括核心特征”的要求:一方面从字面来看有些难以直接理解,另一方面从内涵来看未表达出“刚”“柔”两类构件组合受力的理念,因此也存在一定的改进空间。

2.5 "产生新术语的重点方向

除前述的“装配式结构”方向外,土木工程领域目前的新兴重点方向还包括“绿色建筑”“智能建造”等。尤其是“智能建造”方向,目前已有几十所高校设置了独立专业,其强调传统土木工程技术与目前最前沿的人工智能技术之间的交叉融合,有望为土木工程行业带来革命性变化,大幅提高生产力[14]。从术语角度来看,也会产生很多兼具土木工程与人工智能专业内涵的新术语。

3 结语

本文深入探析了语义三角理论视域下的土木工程专业术语,挖掘了语义三角理论对于理解与应用土木工程专业术语的意义,提供了学习、理解、改进土木工程专业术语的新方式。(1)对于土木工程专业,语义三角形中的“所指”可扩充为广义“所指”:物体/实物/效应/假定;(2)基于语义三角形的“实线1”,可以更好地理解与同一内涵相对应的多个“义同形不同”术语;(3)基于语义三角形的“虚线”,可从理论层面更好地理解与践行术语的“可发展/改进性”,同时自然强化“与时俱进”理念,促进对新“物体/实物/效应”赋予符合当代特征的新术语。

本研究有望以专业术语为抓手,对土木工程专业的技术发展、技术应用、课程教学产生积极影响,促进该领域的科普,同时也可为语义三角理论在其他自然科学领域中的应用提供参考。

参考文献

[1] OGDEN C K, RICHARDS I A. The Meaning of Meaning [M]. London: Routledge & Kegan, 1923: 78.

[2] 陈庆.语义三角理论与法哲学的方法论问题:兼论自然法学派“不义之法不是法”命题的逻辑自洽性[J].法制与社会发展,2017,23(2):42-60.

[3] 刘宇红.基于语义三角理论的佛教术语观[J].中国科技术语,2022,24(3):27-33.

[4] 李翔.语义三角视域下中华文化表述的新分类及其英译启示[J].北方工业大学学报,2023,35(4):58-66.

[5] 吴红君.语义三角理论视角下《红楼梦》中“兰”的翻译:以《红楼梦》杨、霍译本为例[J].校园英语,2016(4):234.

[6] 何斯.从语义三角看心理世界的合理性[J].中外企业家,2014(15):253-254.

[7] 刘英蘋.语义三角理论与英语词汇教学原则与方法[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2014,16(3):326-329.

[8] 冯安华.语义三角理论视角下的物体名称翻译[J].南通纺织职业技术学院学报,2013,13(4):41-43,54.

[9] 王艺霖,夏风敏,刘巧玲,等.基于工程案例的砌体结构卸载内拱效应研究[J].建材技术与应用,2022(2):7-10.

[10] 乐仁杰.混凝土骨料碱活性试验和碱-骨料反应抑制试验研究[J].中国水能及电气化,2024(1):24-28.

[11] 宋诗羽.简支工字形钢梁弯扭失稳极限弯矩计算方法研究[D].兰州:兰州大学,2023.

[12] 王艺霖,夏风敏,刘巧玲,等.框筒结构中剪力滞后效应的研究[J].四川建材,2023,49(3):49-50.

[13] 董彪,孟晓明,殷兵利.张弦梁采光顶结构设计关键技术分析[J].建筑结构,2023,53(S2):471-476.

[14] CHEN W, YU M, HOU J. Synergistic Relationship, Agent Interaction, and Knowledge Coupling: Driving Innovation in Intelligent Construction Technology[J].Buildings,2024,14(2):542-565.