西医学术语汉译史研究的三个面相

2025-01-10缪蓬

摘 要:目前学界对近代“西医东渐”的研究可谓汗牛充栋,其中的一个焦点问题是西医学术语究竟通过何种形式在汉语医学场域完成了翻译定名和概念阐释等过程。文章旨在揭示西医学术语汉译史研究的复杂性与跨学科性,通过将既存研究所显示的词典史、词汇史和概念史等研究路径相融合,探索用于追溯并再现西医学术语汉译过程的新方法。文章指出,西医学术语汉译史涉及术语翻译、概念阐释和知识建构等过程,因而其研究具有词汇、概念及知识的三重面相,三者同构共生、互补互融。在研究中对三者加以有机整合,有助于勾勒西医学术语汉译史原貌。

关键词:西医学术语;汉译史;词汇;概念;知识

中图分类号:R-09;H083" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.009

The Triple Facets of Historical Research on Chinese Translation of Western Medical Terminologies //MIAO Peng

Abstract: Currently, considerable scholarly attention has been directed to the “eastward dissemination of western medicine”,with a particular emphasis on how western medical terminologies were translated and explained in the Chinese medical domain. This article aims to unravel the complexity and interdisciplinarity of historical research concerning the Chinese translation of western medical terminologies.It employs a blend of established methodologies,including history of lexicography,historical lexicology, and history of concepts,to propose an innovative approach for revisiting and reconstructing such translation processes. The study reveals that such processes involve not only term translation,but also conceptual interpretation and knowledge construction,thereby demonstrating a tripartite research paradigm characterized by the congruent and coemergent facets of words, concepts, and knowledge. A comprehensive examination of these three facets contributes to sketching the authentic historical landscape of translating western medical terminologies in China.

Keywords: western medical terminology; history of Chinese translation; word; concept; knowledge

收稿日期:2024-09-24" 修回日期:2024-10-21

基金项目:全国科学技术名词审定委员会一般项目“传染病核心术语汉译研究”(YB2022011);上海市哲学社会科学规划项目“现代医学术语入华‘旅行’的历时性研究:1805—1949”(2022EYY008)阶段性成果

作者简介:缪蓬(1991—),博士,上海理工大学外语学院副教授。研究方向为概念史、翻译史、话语研究。通信方式:miaopeng@usst.edu.cn。

17世纪中叶,卜弥格(Michel Boym)所著《中国植物志》在维也纳出版,开启了中医本草的“西传”之路。“中医西传”意指中医药诊疗经验及典籍文本在海外的传播[1],历史上较为典型的案例是“人痘接种术”(简称“人痘”,英语表述为“variolation”)的西向“旅行”。中国大约在11世纪投入使用用来抗衡“天花”的“人痘”,而蒙塔古夫人(Lady Mary Wortley Montagu)于18世纪初尝试向英国国民推介这种医学技术,是最早积极传播这一东方免疫技术的西方人,尽管效果不尽如人意[2]。19世纪初,东印度公司医师亚历山大·皮尔逊(Alexander Pearson)将与之有异曲同工之妙的“牛痘接种术”传入我国,由此拉开了近代“西医东渐”的帷幕。所谓“西医东渐”主要指19世纪初以来西医学传入我国的历史过程。这段历史中来自西方的器物、技术、概念、学说等相继引入我国,同时西医学也发生了由传统医学向现代医学的转型。目前学界对“西医东渐”的研究成果可谓汗牛充栋,其中焦点之一是西医学术语通过何种形式译入汉语的过程。

1 既存研究中的三种路径

西医学术语汉译史研究的主要任务是探析各类西医学术语自19世纪初以来如何在汉语医学场域完成翻译定名及概念阐释的过程。既存研究反映了三种主要研究路径:词典史路径、词汇史路径和概念史路径。词典史路径起步较早,较为典型的是张大庆对苏格兰长老会传教士高似兰(P. B. Cousland)所编《医学辞汇》及其后多次修订的《高氏医学辞汇》之于我国医学名词翻译标准化的贡献所做的考查[3]。其后,孙琢基于英国伦敦会传教士合信(B. Hobson)所编《医学英华字释》,分析了西医学术语在近代中国的创制情况[4]。严敬文同样基于《医学英华字释》考查了晚清时期西医学病症术语的全貌、层级体系、汉化方式及主要特点[5]。

西医学术语汉译史的词汇史研究或术语史研究路径,聚焦特定的西医学术语或术语群,较早的研究如高晞基于英国传教士、同文馆医学教习德贞(J. Dudgeon)所译《全体通考》,对“解剖学”中文译名的来龙去脉进行了系统研究[6];袁媛则对19世纪中叶至20世纪初一系列生理学名词在我国的翻译与演变进行了探析[7];姬凌辉研究了细菌学名词在我国逐步统一的过程[8];庞境怡详细考查了“syphilis”的“疔毒”“花柳症”“癨”等译词的涌现以及“梅毒”一名的确立[9];王沛珊追溯了“consumption”自“劳瘵”至“肺痨”再至“肺结核”的病名演化,借此反映译入汉语的西医学知识所具有的“多元性”[10]。

西医学术语汉译史研究的概念史路径具有两种类型,其一考查抽象概念,其二聚焦具象器物,对后者的历史考查现今也称为“器物史”。“概念史”本是德国的学术传统,较为关注社会文化领域的历史性基础概念,对医学概念的研究较为有限,近年较典型的有余新忠、田宇对“鼠疫”概念在我国的形成过程及其知识史意义的探究[11]。笔者也尝试将“跨文化概念史”分析框架引入到“糖尿病”概念在近代中国的译介史中进行讨论[12]。

“器物史”在当今的历史研究领域发展迅猛,中国医疗文化史研究由此呈现出“物质转向”的趋势[13]。李恒俊观察到“听诊器”和“听诊技术”早在清代便由西方医师和来华传教士引介到了我国,其在中国的接受是以中医四诊中的“闻诊”为条件的[14]。范程琳追溯了“显微镜”在民国时期的应用与传播,指出它在当时的传播中呈现出由器物到观念的渐进特征,并展现了作为词汇的“显微镜”其概念再创造及演化的作用[15]。

上述既存研究显示,西医学术语汉译史研究涉及翻译学、历史学及医学等多个不同学科的交叉领域,具有跨学科性,因此西医学术语学汉译史研究不仅可反映特定术语在不同时期、不同文本以及不同译者笔下的译词情况,还能体现其跨文化过程超越文本和语言的意义和价值,是由语词到概念、由文本到社会、由概念到知识的复杂历史过程。对词典史、词汇史及概念史等研究路径进行有机整合,能够彰显出该类术语汉译史研究的三重“面相”,分别指向词汇、概念和知识,进而为其研究范式的创新提供线索。

2 西医学术语汉译史研究的词汇面相

对西医学术语汉译过程的追溯,起初都要关注特定词汇的翻译问题。具体而言,需要关注特定术语自引入至确立共经历过哪些译词。譬如,“bacteria”一词大约在19世纪中下叶传入我国,之后的60余年中经历了包括“微虫”“微生物”“微生虫”“微生毒”“微菌”“霉菌”“细菌”“璧他利亚”“拔克台里亚”“”等十余则译词[16]。同样是微生物学基础术语,“virus”传入我国的时间晚于“bacteria”,其译词有“浆”“毒”“病毒”“疢毒”“传染毒”“毒菌”“微如斯”“病毒微生物”等[17]。可以说,西医术语汉译史中一则术语有多则常用译词的情况较为普遍,不同术语共用一则译词的情况同样存在,如“菌”字曾用以表示“细菌”“病毒”等多种微生物概念。

厘清特定语词在汉语中的译词情况,发掘、定位相关译词的首见书证,是该类翻译史研究在词汇向度上的重点工作,需要借助的研究工具主要是近代出版的各类词典,尤其是英汉双语通用词典和医学词典。在进行词典检索时,既要关注同一时期不同词典所收录的各种译词,也要关注同一词典在不同时期所显示的译词演变情况,从而在横向与纵向两个维度还原特定术语的翻译过程。在横向上,卫三畏所编《英华韵府历阶》、麦都思所编《英华字典》、罗存德所编《英华字典》、卢公明所编《英华萃林韵府》、司登德所编《中英袖珍字典》、邝其照所编《华英字典集成》等都是19世纪中叶及下叶的常用通用词典资料,合信所编《医学英华字释》、惠亨通所编《解剖生理学名词》等是该时期常用的医学词典。考虑到日语对近代汉语新词创制的影响,如1866年伊藤诚之堂出版的《袖珍医学辞汇》等英和词典同样值得关注。

20世纪上叶,常用于考查西医学术语汉译情况的通用类词典有狄考文所编《术语辞汇》、颜惠庆所编《英华大辞典》、卫礼贤所编《德英华文科学字典》、赫美玲所编《官话》、奚识之所编《现代英汉辞典》、王翼廷等所编《现代英文字典》、王云五主编《百科名汇》、王学文所编《初中英汉字典》等,专业类工具书、参考书包括第一至第六版《医学辞汇》、第七至第十版《高氏医学辞汇》、科学名词审查会发布的医学名词审查本8册、鲁德馨主持编订的《医学名词汇编》、辞典编译委员会编译的《英汉新医辞典》等。

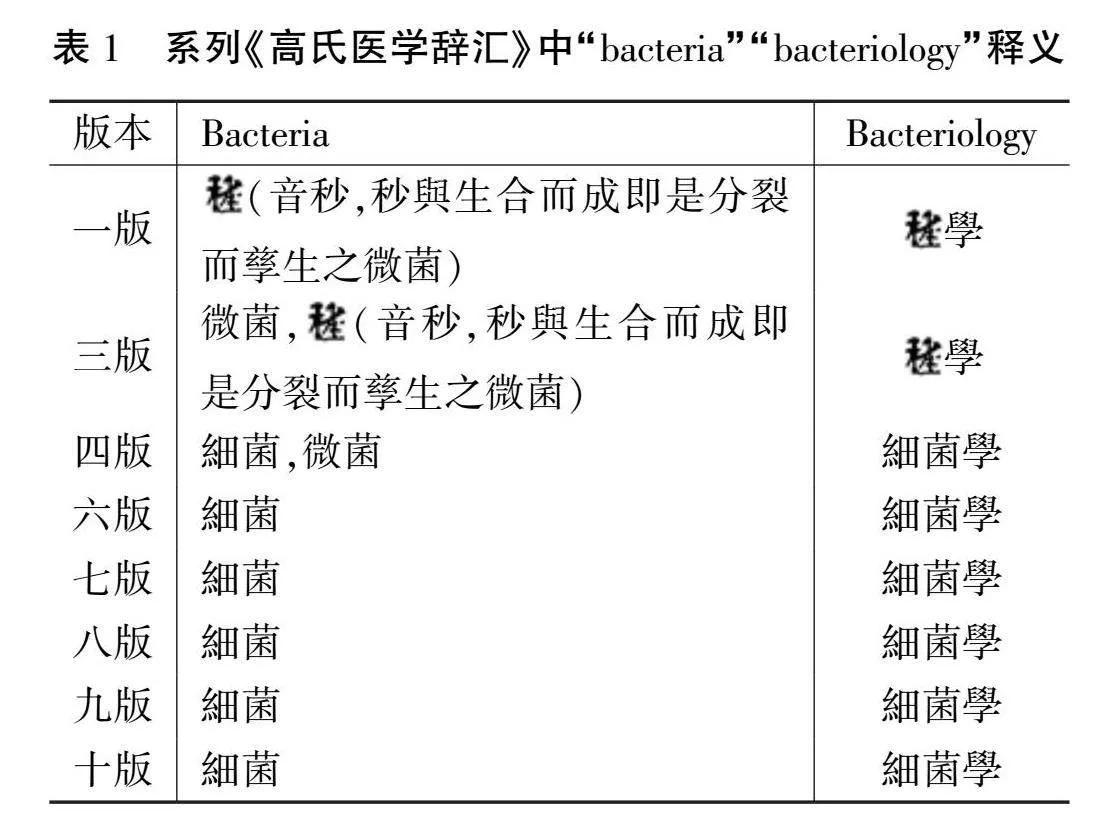

从纵向看,出版于20世纪上叶的系列《高氏医学辞汇》为考查特定西医学术语的历时性演变提供了重要线索。以“bacteria”和“bacteriology”为例,1908年初版《医学辞汇》中“bacteria”的释义为“”,该字读音为“秒”,是当时博医会传教士专门创制的新字,该版《医学辞汇》专设的“要字解释”部分对词典中罕见或新造的汉字进行了解释,其中“”字的释义为“分裂而孳生之微菌”,对应“bacteria”。基于这一译词,该版给出的“bacteriology”译词为“学”。之后第三版《医学辞汇》中,“bacteria”新增了“微菌”这则译词,并为首选译词,“bacteriology”的释义保持不变。

1923年第四版《医学辞汇》对近代西医学术语汉译标准化具有重要义。自该版起,一系列西医学术语的释义中出现了它们在现代汉语中的标准译名。正是在第四版《医学辞汇》中,“细菌”进入“bacteria”译词行列并成为首选译词,“”字则退出了历史舞台。同时“bacteriology”的译词也更新为“细菌学”。此后,“bacteria”和“bacteriology”的译词均固定下来,并延续至今(详见表1)。《高氏医学辞汇》为考查西医学术语的历时性演变勾勒出清晰线索,可与其他不同时期、不同编者的各类词典配合使用,实现对西医学术语汉译史研究在词汇面相上横、纵向维度的全方位考查。

3 西医学术语汉译史研究的概念面相

一则术语有多种译词,或多则术语共用一则译词的情况,反映了术语与概念并非一一对应关系。晚清民国时期“influenza”有“伤风时症”“热症”“时行伤风传染”“外感风寒症”“症”“流行性感冒”等多个译名,但并不表示“influenza”一词可指向多则不同的疾病概念;“cancer”和“carbuncle”均译作“癰疽”,并不表明两者是同一概念的两种说法。西医学术语的汉译标准化是译词规范化、概念明晰化的过程,随着“influenza”译词确立为“流行性感冒”,这一疾病概念在汉语疾病场域成为区别于其他“热症”的独立概念;随着“cancer”的译词确定为“癌症”、“carbuncle”确定为“痈疽”,这两则不同概念的边界得以划清。

可以说,术语翻译是概念译介的最初程序,然而对概念译介过程的关注不能满足于对个别术语翻译过程的追溯,例如对“microbe”“microorganism”等语词汉译过程的考查并不一定能够反映“微生物”概念在我国的译介历程。对概念译介过程的考查应当基于对特定“术语群”及其所在语义场的分析和研究。研究“微生物”概念在近代中国的译介,需要将“细菌”“病毒”“原虫”等不同种类的“微生物”概念一并纳入考查范围,在厘清这些概念的汉语译词情况的同时探究它们之间的语义关系,从而勾勒出“微生物”概念在汉语医学场域中发生的原貌。如“bacteria”曾一度被译为“微生物”,这显然与前者是后者下位概念的事实不符,随着“细菌”成为“bacteria”的主要译词,“细菌”与“微生物”概念也随着两者译词间语义关系的明晰而得以进一步明晰。

概念均是语境化的,西医学术语汉译史因而也是西医学概念在汉语医学场域“再语境化”(或“语境重置”)的历史。西医学术语汉译史研究,也涉及对西医学概念目标语境准备情况的分析考查。这里所谓的“准备情况”也即汉语医学话语中所包含的大量传统中医学概念,这些概念与译入汉语的新概念之间存在着种种联系。其一,传统概念对应译入概念,该类情况不多,较典型的例子是“人痘接种术”与“牛痘接种术”的对应。“牛痘”在传入我国之初便遭遇了传统的“人痘”,后者为前者的译介提供了一套完整的话语体系,包含“痘”“苗”“胎毒”“天花”等传统语词。“牛痘”术语译介史同时也是“牛痘”与“人痘”话语互动的历史。

传统概念与译入概念之间可能存在的第二种关系,即两者并不完全对应,但存在一定关联,换言之,接受方原有话语体系中存在译入概念的相关概念。这类情况多发生于疾病术语的译介过程中,往往由于相关学说和知识在引介到我国之前,本土医学场域就已经存在与之相关的本土医疗话语,涉及相关疾病的病因、症状、预防和诊治等方面。如西医学概念“流行性感冒”引入我国之前,中医学就已有“热症”“伤寒”“风寒症”“痟首疾”等与之相关的概念,其中部分语词参与到“influenza”在我国的译介过程中[18]。“核子瘟”“消渴”“秽气”等传统中医学概念也在“鼠疫”“糖尿病”“霍乱”等西医学疾病概念在我国的译介中作为相关概念起到助推的作用。

传统概念与译入概念之间存在的第三种可能的关系是两者并无明显关联,后者作为全新概念引入目标场域。在此类概念中,器物概念较多。如“听诊器”在引入我国之前,并无与之对应或相关的器物概念,这一器物的传入对当时的中国医学而言是一次医疗实践的革新。尽管“听诊器”对当时的国人而言是一则全新概念,“听诊”则不然,来自西医的“听诊”技术与当时中医的“闻诊”之间是可以架构联系的,在“听诊器”和“听诊”概念的译介中“闻诊”概念起到助推作用[14]。此外,“细菌”“病毒”等基础性微生物概念也可归入此类,它们的引入往往也伴随着新的学科概念和体系的传入。

在西医学术语汉译史研究的概念面相方面可以发现医学词汇史、翻译史与概念史、器物史、知识史等的关联。术语的翻译同时也是概念在不同语言、不同文化、不同国域之间的迁移,此等过程是兼具历史、语言及社会维度的复杂话语过程。可以说,概念译介也是话语的形塑,医学概念在中、西医学文化间的游走也造就了中国医学话语的革新。在话语形塑期间,学科知识逐步发生、兴起乃至“再造”。

4 西医学术语汉译史研究的知识面相

翻译是各学科进行知识积累、呈现思想发展的重要途径,对于近代中国的学科体系而言,翻译史是每一门学科发展史上的重要篇章[19]。在现代中国医学史上,翻译无处不在,词典、报章、专业著述等均呈现出鲜明的翻译线索,学科知识也在这诸多不同类型的文本转换中悄然发生。前文所提及的各类词典(包括双语、多语种的通用词典和医学类词典)不仅为描写、分析、阐释西医学术语汉译史的词汇面相提供了丰富的事实依据,同时也为观测其知识面相提供了线索。

词典中医学知识的呈现方式是多样化的。较早通过词条形式介绍医学知识的例子见于1822年出版的《英华字典》,编者马礼逊在词条“smallpox”下专门介绍了掌管“天花”的女神名叫“天花圣母行痘娘娘”,又名“痘母神”[20]。其后,1872年版《英华萃林韵府》又以附录的形式对相关知识进行了细化,其所收录的德贞所编“医学神明”部分涵盖了“痘疹娘娘”“痘儿哥哥”“痘儿姐姐”“天花圣母”这四位与“天花”有关的传说人物[21]。

报章是19—20世纪西学知识在我国传播、流通的重要载体。在当时的大众类及医学类报章中可见大量译介西医学知识的内容。其中,较为典型的大众类读物有《申报》《时报》《新闻报》《大公报》《知新报》《新家庭》《万国公报》《格致汇编》《妇女杂志》《知识画报》《英大周刊》《通问报:耶稣教家庭新闻》等;专业类读物则有《北平医刊》《广济医刊》《世界医报》《医界春秋》《医学杂志》《医药评论》《医药杂志》《中国医药》《中西医学报》《天德医疗新报》《自强医药月刊》《中华医学杂志》等。

在大众类报章上,医学知识常以专栏的形式传播。如《申报》设有“医话”栏目,《新民报》设有“卫生门”栏目,《大公报》设有“医学小问题”栏目,《新家庭》设有“家庭应知之卫生”栏目,《时事类编》设有“科学新闻”栏目,《青年知识画报》设有“医学讲座”栏目等。医药类报章则有中、西医阵营之分,《医学世界》《广济医刊》《新医药刊》等杂志更多刊载致力于引入西医知识的文章,《医界春秋》《自强医刊》《中国医学月刊》等则是当时中医质疑、挑战甚至批评西医的重要阵地。

正因如此,通过报章考查西医学知识的译介尤其需要关注作者的身份。当时在报章上致力于引介西医学知识的既有傅兰雅、德贞这样的来华传教士,也有丁福保这样的留学日本等发达国家后归国的西医师,还有沈仲圭这样的我国本土培养的中医师。在文体上,除了新闻报道、科普短文、科学长论等,另有大量的医药广告。因而可以说,当时的报章所呈现的医学话语颇有巴赫金所谓的“众声喧哗”特征,具有不同教育背景的作者抱着不同的目的,向国人传播西医学新知,教育背景、翻译目的等因素都会影响到译词选择,故而当时报章所显示的术语情况并不能全面展示当时的译词情况,对西医学术语汉译史的考查需要将报章资料和词典资料相结合,以探查术语翻译在词汇面相上的不同策略,同时将报章资料同专业著述相结合,以展现术语翻译在知识面相上的不同取径。

晚清、民国时期的医学著述有多类,主要包括译著、专著及教科书等。有关晚清西学翻译活动,周伟驰曾将其分为甲午战争前的“译述时期”和维新变法失败后的“转译时期”,“译述时期”的翻译模式主要为西方传教士“口译”、中国助手“笔述”,而“转译时期”则以日文“转译”而来的西学为主[22]。这一分期将19世纪90年代中期划为分界线,其前后分别为来自欧美和日本的西学在我国的译介情况。对于“西医东渐”而言情况略有不同,我国近代西医学著作最初以来华传教士的译述为主,主要出版机构包括博济医局、美华书馆、京师同文馆、江南制造总局翻译馆、益智书会、广学会等,其后由中国博医会开辟了由学术团体编译西医学著述的先河[23]。博医会出版委员会成立于1910年,20世纪10—20年代是其出版活动最为活跃的时期,因而上述分期在此并不适用。

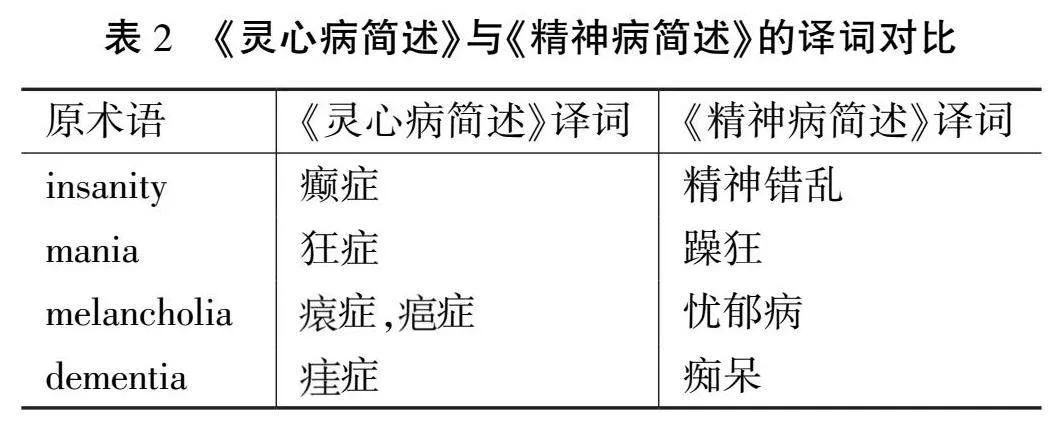

西医学知识在近代中国的译介模式可以说经历了从译述到翻译、从合作编译到独立引介的过程。以心理学、精神病学知识为例,其相关术语较解剖学、生理学术语引入我国的时间相对为晚,大约发生在19、20世纪之交。20世纪10年代,两部以精神卫生为主题的西医学译著出版,分别是1911年公理会印字馆出版的《心灵学》和1913年美华书馆出版的《灵心病简述》。前者作者为时任公理会协和书院院长谢卫楼(Davelle Z. Sheffield),译者为管国全,书后所附“中西名词对照表”收录了百余则心理学术语,如“affection(情、情欲)”“emotions(情欲)”“fear(畏惧)”“imagination(想象)”“logic(哲理)”“memory(记心)”“(the)mind(心、心灵)”“sensation(感觉)”“soul(魂)”“spirit(灵)”“thought(思虑)”“understanding(思悟)”“will(定志)”等。后者是朱剑和高似兰合作完成的译著,其底稿为英国医师E. G. Younger所著的《日常实践中的精神病》(Insanity in Everyday Practice)(第二版)。1929年,《灵心病简述》再版,并更名为《精神病简述》,其书名的变更颇为直观地反映了精神病知识引介中语词的变换情况。《精神病简述》一书中“insanity”“mania”“melancholia”“dementia”等术语的译词和《灵心病简述》相比存在明显差异(见表2)。

之后,《精神分析引论》一书于1931年出版,该书为我国知名心理学家高觉敷基于弗洛伊德所著《精神分析概论》(A General Introduction to Psychoanalysis)一书独立完成的译稿,其底稿是Joan Riviere翻译的英文版。书中引介了系列术语包括“neuroses(神经病)”“psychoanalysis(精神分析法)”“nervousness(神经过敏性)”等。相关知识的引介也随特定术语译词的更新而更新。

5 结语

西医学术语汉译史研究始发于词汇面相上的种种翻译问题,但并不止步于对特定语词译词情况的考查,特定词汇指向是较之更为抽象的概念,词汇与概念之间并非一一对应的关系,术语译史上既有“一词多义”,也有“一义多词”,新词语的汉译引发新概念与旧概念的碰撞与交融,新概念的确立也推动了新知识的译介。由此可见,西医学术语汉译史上的词汇、概念与知识三者同构共生、密不可分,用以观测特定语词“规定性”表述的词典中藏有大量学科知识,用以引介和传播学科知识的译著和专著中也有大量显示特定译词流变过程的线索。对西医学术语在近代中国的汉译情况开展系统性研究,需要将上述三大面相有机结合,三者共同勾勒出该类术语汉译史原貌。

参考文献

[1] 孙尚诚.深描与重聚:中医西传的知识主体性诠释[J].科学技术哲学研究,2024,41(1):81-87.

[2] MIAO P. The Transcultural Travel of Smallpox Immunization Practices: From “Variolation” to “Vaccination” [J]. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 2023(1): 36-43.

[3] 张大庆.高似兰:医学名词翻译标准化的推动者[J]. 中国科技史料,2001(4):324-330.

[4] 孙琢.近代医学术语的创立:以合信及其《医学英华字释》为中心[J].自然科学史研究,2010,29(4):456-474.

[5] 严敬文.晚清西医病症术语研究:以合信《医学英华字释》为例[D].济南:山东师范大学,2022.

[6] 高晞.“解剖学”中文译名的由来与确定:以德贞《全体通考》为中心[J]. 历史研究,2008(6):80-104.

[7] 袁媛.中国早期部分生理学名词的翻译及演变的初步探讨[J].自然科学史研究,2006(2):170-181.

[8] 姬凌辉.从纷繁走向统一:晚清民初细菌学名词审定工作刍议[J]. 社会科学研究,2023(6):40-50.

[9] 庞境怡. 近代医学术语的嬗变:以“Syphilis”中文译名为例[J]. 史林,2020(1):117-128,220-221.

[10] 王沛珊. 从“肺结核”病名演变看中国近代医学知识的多元汇通[J]. 中国社会科学院大学学报,2022,42(9):123-143,148.

[11] 余新忠,田宇.“鼠疫”概念的形成及其知识史意义[C]//姚建红.东西方相遇与现代医学的诞生.北京:社会科学文献出版社,2023:251-269.

[12] MIAO P. Diabetes: A Transcultural History of a Disease Concept in the Late Qing and Republican China [J]. Chinese Medicine and Culture, 2023, 6(3): 247-257.

[13] LEUNG A. Food and Drug: A New Direction in the History of Medicine in China [J]. Chinese Medicine and Culture, 2023, 6(3): 265-271.

[14] 李恒俊.听诊器与西医医疗技术在近代中国的传播和接受(1844—1910)[J].自然辩证法通讯,2016,38(4):69-75.

[15] 范程琳.由器物到观念:显微镜在民国的使用与传播[J].中国科技史杂志,2022,43(1):36-45.

[16] 缪蓬.科学术语的翻译实践及其概念的语境重置:从“bacterium”到“细菌”[J].上海理工大学学报(社会科学版),2024,46(2):111-117,142.

[17] 缪蓬.晚清民国“病毒”知识的翻译与引介:知识翻译学视角[J].当代外语研究,2022(4):22-32,45.

[18] 缪蓬.疾病概念的跨语际传播:以Influenza的入华“旅行”为例[J].中国科技翻译,2020,33(3):19-22,7.

[19] 杨枫.知识翻译学宣言[J]. 当代外语研究,2021(5):2,27.

[20] 马礼逊.A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts. Part The Third, English and Chinese [M]. Macau: The Honorable East India Company’s Press,1822: 396-397.

[21] 卢公明.英华萃林韵府[M].Foochow:Rozario, Marcal and Company,1872:319.

[22] 周伟驰.总序[A]//韦廉臣.格物探原[M].张洪彬,校注.广州:南方日报出版社,2018:2-6.

[23] 崔军锋.中国博医会与中国现代医学的发展(1886—1932)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2024:151.