中国馆藏文物保护修复术语英译标准化原则与策略

2025-01-10王茜

摘 要:中国文物保护历史悠久,文物保护修复术语含义深厚,蕴含着丰富的文化特色。文章梳理了馆藏文物保护修复术语的基本内容与来源,针对术语特点,结合术语工作原则,总结出英译标准化原则,归纳其英译策略,有助于加强文物保护术语的规范化、标准化和国际化进程,彰显国际交流中的中国特色。

关键词:文物保护修复;术语英译;标准化

中图分类号:H083" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.006

English Translation and Standardization for Conservation Terminology of Collections in Chinese Museum//WANG Qian

Abstract:China has a long history of cultural heritage protection, and the terms of cultural heritage protection and restoration have profound meanings and rich cultural characteristics. This paper sorts out the basic contents and sources of the terms used in the conservation of collections in museums. According to the characteristics of the terms and the principles of terminology work, this paper also refines the principles of English translation standardization, and summarizes its English translation strategies, which is helpful to strengthen the process of standardization and internationalization of cultural heritage conservation terms, and to highlight the Chinese characteristics in international exchanges.

Keywords: conservation of cultural heritage;translation of terminology;standardization

收稿日期:2024-10-10" 修回日期:2024-11-27

基金项目:全国科学技术名词审定委员会2022年度科研项目“中国馆藏文物保护修复术语的英译研究”(WT2022027)

作者简介:王茜(1989—),女,故宫博物院文保标准部副研究馆员。主要研究方向为文物保护术语及标准化。通信方式:wangqian@dpm.org.cn。

我国是历史悠久的文明古国,在漫长的历史长河中中华民族创造了丰富的科学发明,留下了珍贵的文化遗产。可移动文物是指馆藏文物(可收藏文物),即历史上各时代的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等,可分为珍贵文物和一般文物[1]。据国家文物局统计,截至2022年末,中国现有馆藏文物4691.61万件/套[2],由于保存环境、自然因素等原因,其中一半以上的文物存在不同程度的受损情况,因而对馆藏文物的保护修复尤为重要。如何准确地向国际社会传递中国馆藏文物的保护信息至关重要。本文通过梳理馆藏文物保护修复术语的内容与分类,分析术语特点及翻译原则,总结其翻译策略,以此促进中国文物保护术语英译的标准化发展,以便向国际社会传递中国馆藏文物保护的实践经验。

1 中国馆藏文物保护修复术语概况

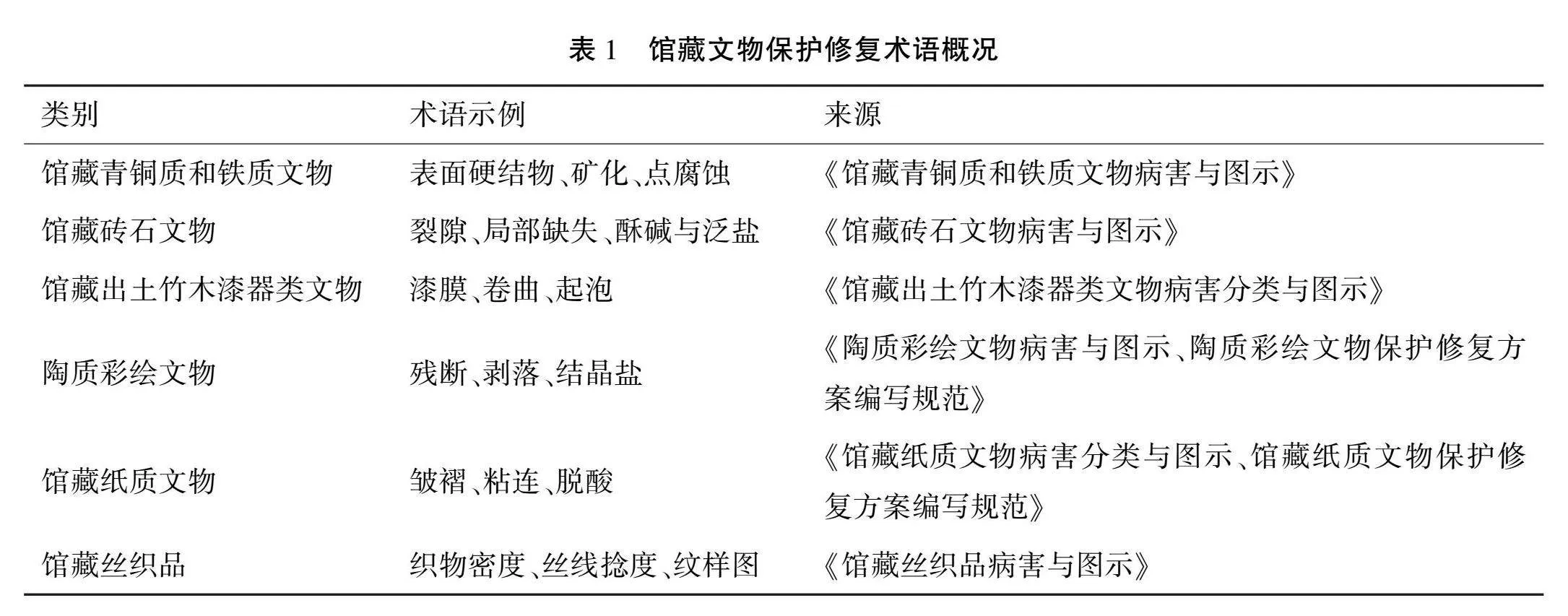

中国是举世公认的文明古国,拥有世界上首屈一指的珍贵文物资源。近年来中国文物事业取得了快速发展,尤其是文物保护标准化工作取得了较好的成绩,目前已发布实施文物保护国家标准40余项、行业标准和地方标准超过160项[3]。国家标准主要集中在文物出境审核规范、馆藏文物保护修复规范以及病害分类、环境监测等技术规范,其中馆藏文物保护修复术语主要体现在以下方面(见表1)。

2 中国馆藏文物保护修复术语的来源

2.1 国外引进的术语

中国的文物保护事业起步晚,受西方文保思想影响较大。1931年发布的《雅典宪章》达成了欧洲文物保护理论的共识性原则;1963年意大利罗马文物修复中心主任切萨来·布兰迪撰写的《修复理论》将文物保护理论系统化;1964年制定并颁布的《威尼斯宪章》是国际文物保护的第一个宪章;1972年通过的《世界文化遗产公约》提出了世界文化遗产的保护准则,这些以西方国家为主的文物保护思想对中国的文保理念和法律制度产生了深远影响[4],由此导致中国文物保护修复中出现大量西方文保术语,如劣化、脱酸、预防性保护、最少干预原则等,具有浓厚的西方特色。

2.2 传统保护修复术语

中国有众多传统修复工艺,许多技艺以口口相传及师承制的方式得以保留下来,如非物质文化遗产书画装裱,在书画装裱过程中,通常会有“揭画心”和“托命纸”等步骤,而这些工艺中出现的术语具有明显的传统特色。

2.3 现代修复实践术语

中国近现代的文物保护理念,在吸取西方理论经验,结合自身文化背景的前提下,逐步形成了具有中国特色价值认知的文物保护理论体系。中国传统修复工艺在西方工艺的影响下,结合中国的修复实践,产生了中国特色的术语,如修旧如旧、原状、回潮等。

3 中国馆藏文物保护修复术语的特点

3.1 本土术语缺乏

全国科学技术名词审定委员会已公布165个系列的术语[5],包括天文、海洋、医学、农学等多个领域,而文物保护领域的术语仍为空白。中国现行的文物保护相关文件对文物及文物保护的解释有限,现行《中华人民共和国文物保护法》《中国文物古迹保护准则》缺乏馆藏可移动文物保护相关术语。据文化和旅游部数据,2022年末,全国共有各类文物机构11 340个,全国文物机构藏品5630.43万件,其中,博物馆文物藏品4691.61万件/套,占文物藏品总量的83.3%[2]。馆藏文物保护由来已久,但是与之对应的术语却严重匮乏。尽管这些年已陆续出台部分可移动文物保护行业标准和国家标准,其中总结了部分文物保护修复术语。由表1可见,现有的馆藏文物保护修复术语不足200个,而玉石器、木器、金银器、古钟表等传统文物的保护方面,暂未制定国家及行业修复标准,相关领域的专业术语更是空白。

3.2 术语的多样性与复杂性

中国的文物保护修复从古代仿制,到清宫复制和修复,再到现代的保护修复,历经多个朝代与时期,在跨越千年的历史长河中,不同时期的文化特点造就了各自独特的修复风格。文物保护术语体现了不同的时代特色,具有多样性。而当代中国文物领域的科学研究以不同形态存在于考古学、建筑学、科学技术史等学科,基础学科研究较为薄弱,由此导致文物保护术语的标准化研究具有复杂性。

3.3 术语的传承性

中国传统的文物保护修复技术是中国特色文化的体现。相当一部分修复技艺能够全面、完整地流传下来,离不开一代又一代文物工作者的努力。术语作为传统技艺的体现,具有典型的传承性。以故宫博物院的青铜器修复为例,传统青铜器修复和复制技艺是第三批国家非物质文化遗产。从建国初期赵振茂为首的青铜器修复专家进入故宫开始,几十年来青铜器修复技艺一直以传统师承制的方式得以传承。传统的青铜修复技术主要包括整形、拼接、补配、粘结、加固、做旧等步骤,相对应地,文物保护修复术语也随着修复技艺的流传得以保留下来,具有传承性的特点。

4 中国馆藏文物保护修复术语英译标准化

4.1 术语工作的原则

国际标准化组织ISO长期重视推进术语标准化的进程,早在1968年ISO就发布了其术语工作委员会(ISO/TC 37)制定的推荐标准ISO/R 704—1968《术语工作原则》[6],后经过多次修订。该标准用于各领域的术语标准化工作,对术语的翻译工作也具有重要指导意义。该标准指出,术语的形成需要依照以下原则:透明性(transparency)、一致性(consistency)、恰当性(appropriateness)、简洁性(linguistic economy)、可派生性(derivability and compoundability)、语言正确性(linguistic correctness)、本国语言优先(preference for native language)等。

4.2 馆藏文物保护修复术语英译标准化原则

通过对ISO术语工作原则和社科术语翻译理论的梳理,结合文物保护术语的特点,笔者提出馆藏文物保护修复术语英译标准化最为重要的三条原则为:准确性、约定俗成性和民族性。

4.2.1 准确性

文物保护是多学科交叉领域,其英文翻译首先要传递文物保护修复知识或操作实践,因而准确的翻译是首要前提。当下文物保护术语翻译的准确性不够,主要存在两个问题:1)一个术语对应多个翻译,以“修复”一词为例,英文翻译常对应“restoration”和“conservation”, 这两个词经常混用。前者侧重强调对已受损文物的抢救性修复,后者除修复的含义外,还包括预防性保护。因此对同一术语的不同翻译需要有清晰的界定。2)术语翻译时停留在字面意义,未能深刻反映术语内涵,造成译文错误。如传统修复工艺百宝嵌,是指用玉石、象牙、珊瑚等珍贵材料镶嵌于器物上,从而达到突出主题和强化装饰的目的。若从字面意思翻译,则为“hundredtreasure inlay”,容易使人误以为运用上百种珍宝镶嵌,而译为“inlaid with gem”显然更为准确。

4.2.2 约定俗成性

一种表达如果被大家接受为常用表达方式,则不宜改变。而约定俗成的术语往往被大众认可,有着较高的接受度,若随意改变,将不利于交流。如在众多文物保护类别中,唐卡通常指藏族文化中具有佛教特色的绘画。而“唐卡”一词已约定俗成直接音译为“Thangka”,并在国外文博机构广受认可。使用约定俗成的译名,不创造新的译名,有利于原有译名的推广。

4.2.3 民族性

每种语言都依赖于各自的文化,而各国文化千差万别,有各自的特征,术语亦如此。文物保护修复过程中,有不少术语凸显了中国特有的文物及修复方式,彰显了独特的民族特色。在宫廷文物中,“如意”并不少见,它们通常为玉器类文物,代表吉祥如意,在中国古代象征着幸福与好运,而“如意”一词在英语中并无对应词汇,为保留其文化特色和民族色彩,该术语通常译为“Jade Ruyi scepter”。

5 中国馆藏文物保护修复术语英译策略

中国社会科学院研究生院教授龚益在其著作《社科术语工作的原则与方法》中提出“社科术语规范不是统一思想,而是统一表达”的明确观点[6]。就已归为同类的术语而言,其必然存在着语言风格、目的作用等方面的共性,针对共性选取统一的翻译策略完成翻译实践,可避免不同译者根据不同理解从而使用不同翻译策略而导致的译文多样化。通过归纳文物保护术语的特点,结合术语工作原则,笔者根据《博物馆藏品保护英汉词汇手册》、现有国家标准和行业标准以及外国文博机构网站等文献资料,总结馆藏文物英译策略,探讨其保护修复术语的翻译实践。由于目前对馆藏文物保护修复术语暂无明确的分类,通过对文物保护修复理论和实践的梳理,将馆藏文物保护修复术语大体分为:传统修复技术术语、西方现代修复技术术语、传统修复材料术语、文物病害术语。

5.1 传统修复技术术语

此类术语的翻译策略为:直译为主,意译、音译为辅。传统修复技术是馆藏文物修复的核心部分,传统修复技术术语也是文物保护术语的重要组成。这些术语形象生动,文化信息量丰富。作为中华文化瑰宝,首选直译法来体现术语的准确含义。比如书画装裱中,“全色”可直译为“retouching”,“托裱”可直译为“lining”,而青铜修复中的“封护”可直译为“coating”,“失蜡铸造”可直译为“lostwaxcasting”。

5.2 西方现代修复技术术语

此类术语以意译为主,适当简化语言代码。随着中西方修复技术的不断交流,在文物修复中不可避免会采用西方现代化修复方法。其术语翻译以意译为主,由此译文更符合西方表达习惯与方式。比如“湿画法”译为“wet in wet”,“蜡树脂裱画法”可译为“Dutch method”,“滑石粉”可译为“French chalk”,意译简洁明了,可以避免直译导致的译文冗长与生硬。

5.3 传统修复材料术语

此类术语以独有概念音译为主,适当添加释义。许多传统修复材料为中国独有,必然有很多术语须在概念上体现出原创性,独有概念作为文化负载词,往往蕴含了中华民族独特的思维方式与价值观念,无法在另一种文化中找到对应概念的词汇,因而采取音译法,避免其他译法导致的歧义。例如“缂丝”“宣纸”等独有概念即可直接音译,即“kesi”“xuan paper”,为更好地传达术语的含义可适当添加释义,即“kesi:silk tapestry”, “xuan paper:a fine white bamboopulp laid paper, which comes from Xuancheng of Anhui Province”。

5.4 文物病害术语

此类术语宜以直译为主,适当添加释义。大多数文物病害术语可直译,比如“劣化”可直译为“deteriorate”,“空鼓”可直译为“plaster detachment”。而部分术语由于所代表的文物类型不同,导致含义也不同,如“粉化”既可以指书画颜料表面形成粉末,也可以指建筑物的可溶盐在多孔材料(如石头或砖)上的表面沉积。为区别同一术语的不同含义,可在直译后添加释义,如前者可译为“chalking: the powering way of pigment from a paint surface”,后者可译为“efflorescence: the surface deposition of soluble salt on porous materials, such as stone or brick” 。

6 结语

中国文物保护的历史很长,是中国古老文明的重要组成部分。馆藏文物保护修复术语的翻译,有利于弘扬中国传统文化,体现文化传承,还能在国际交流中彰显中国话语,传播中国精神。本文对中国馆藏文物保护修复术语进行了初步研究,希望有助于推进文物保护行业术语的规范化与标准化进程,为文物保护术语体系的建立和英译策略提供借鉴。

参考文献

[1] 刘军民.中国文物大遗址保护利用与区域经济发展研究[D]. 西安:西北大学,2006.

[2] 中华人民共和国中央人民政府网站[EB/OL]. [2023-07-13]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202307/content_6891772.htm.

[3] 李恩重,刘舜强,王婕.文化遗产保护标准化探索:以俄罗斯为例[J]. 质量与标准化,2022(12):38-41.

[4] 龚钰轩.文物保护概论[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2020:88-93.

[5] 全国科学技术名词审定委员会网站[EB/OL]. [2024-06-20]. http://www.cnterm.cn/sdgb/sdzsgb.

[6] 龚益. 社科术语工作的原则与方法[M]. 北京:商务印书馆, 2009:116-125.