试论服务我国人文社科自主知识体系构建的人文社科名词审定工作

2025-01-10温昌斌

摘 要:服务人文社科自主知识体系构建的人文社科名词审定工作,应在理论上和实践上进行创新。理论创新包括基础理论创新和应用理论创新。在基础理论创新方面,从“自主”角度划分了名词术语类型,并以此为工具,分析人文社科名词审定工作及其和构建自主知识体系的关系。应用理论创新方面包括收词原则创新、定名原则创新、定义原则创新。实践创新是指创新审定、发布方式和引入人工智能。

关键词:人文社科;名词审定;自主知识体系

中图分类号:C04;H083" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.003

On the Terminology Work in Humanities and Social Sciences to Serve the Construction of Independent Knowledge System of Humanities and Social Sciences in Our Country//WEN Changbin

Abstract:In order to serve the construction of independent knowledge system of humanities and social sciences, we think the terminology work in humanities and social sciences should be innovated in theory and practice. Theoretical innovation includes basic theory innovation and applied theory innovation. In the aspect of basic theory innovation, this paper divides term types from the perspective of “autonomy”, and uses this as a tool to explore the terminology work in humanities and social sciences and the relationship between the terminology work in humanities and social sciences and the construction of independent knowledge system of humanities and social sciences in our country. The application theory innovation includes the innovation of collecting words principle, naming principle and definition principle.Innovation in practice refers to innovation in the way of terminology work and publication and using artificial intelligence.

Keywords:humanities and social sciences;terminology; independent knowledge system

收稿日期:2024-07-09" 修回日期:2024-11-21

基金项目:2020年度国家社会科学基金一般项目“汉俄英源外来术语本土化及文化认同对比研究”(20BYY220)的阶段性成果

作者简介:温昌斌(1970—),博士,编审,全国科学技术名词审定委员会事务中心审定业务三处首席审定专家。目前致力于我国人文社科名词审定理论与实践工作。通信方式:cbwen@sina.com。

0 引言

2022年4月25日,习近平总书记在中国人民大学考察时指出:“加快构建中国特色哲学社会科学,归根结底是建构中国自主的知识体系。要以中国为观照、以时代为观照,立足中国实际,解决中国问题,不断推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断推进知识创新、理论创新、方法创新,使中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林。”[1]党的二十届三中全会指出:“创新马克思主义理论研究和建设工程,实施哲学社会科学创新工程,构建中国哲学社会科学自主知识体系。”[2]

“任何一套知识体系,总要通过一套系统的概念体系来表达。”[3]名词术语是特定专业领域中概念的词语指称,是知识体系的枢纽、节点,知识体系的构建离不开名词术语。然而,无论是本土产生的名词术语,还是从国外翻译进来的名词术语,包括名词术语的概念和名称,都需要规范。而对名词术语进行审定,制定规范、标准的名词术语进而公布,供有关领域使用,是达到名词术语规范的重要途径。应该说,我国人文社科①名词审定(除“标识性名词术语审定”外,本文依据习惯,“名词术语审定”简称“名词审定”)工作对我国人文社科自主知识体系构建意义重大。2022年12月,在第二届中国艺术学50人论坛上,全国科学技术名词审定委员会副主任裴亚军研究员指出:“艺术名词的编写与审定工作,是制定国家艺术术语规范的重大工程,是艺术学科建设的基础性工作,更是构建中国艺术自主知识体系、繁荣发展社会主义文艺事业的基础性工作,使命光荣、责任重大、影响深远。”[4]2023年3月,艺术名词审定委员会执行主任刘伟冬,执行副主任、秘书长李万万分别进一步阐述了艺术名词审定工作对构建中国艺术自主知识体系的重大意义:“正是因为有了具备专业性、科学性、单义性、简明性、系统性的科技名词,旧中国学术支离破碎、消化不良的局面才被打破,现代知识才有了在中文语境下吸收全人类成果、发展出中国特色的新知识并传之后世的可能。”[5]“艺术名词一旦审定公布,将有利于构建基于知识的艺术学科框架,确立艺术名词规范,建立学科术语体系。这是建设中国特色艺术学科的重要基础性工作,是解读中国艺术实践、构建中国艺术学科理论、贡献中国智慧的重要内容之一”[6]。2023年4月,在民族学与文化学名词审定委员会召开民族学·人类学、民俗学、民族语言学等3个二级学科名词审定会上,中国社会科学院民族学与人类学研究所副所长王锋汇报了项目进展情况。他指出,各学科进一步深化了对项目意义的认识,词条审定既是制定国家标准,也是“三大体系”建设和中国自主知识体系构建的基础性工作[7]。

人文社科名词审定工作是我国人文社科自主知识体系构建的基础性工作,具有服务我国人文社科自主知识体系构建的职责,这一观点正被逐渐认识。不过,在服务于构建我国人文社科自主知识体系方面,具体的人文社科名词审定理论和实践显得滞后。本文认为,为服务我国人文社科自主知识体系构建工作,我国人文社科名词审定工作需要创新,包括理论创新和实践创新。

1 理论创新

“哲学社会科学的理论创新是用科学、准确的话语体系对当下现实问题进行深入的研究并得出有益于社会进步的学术观点的过程。”[8]为从服务自主知识体系构建角度研究、阐释人文社科名词审定工作,指导人文社科名词审定实践,我国人文社科名词审定工作的基础理论和应用理论应该创新。

1.1 基础理论创新

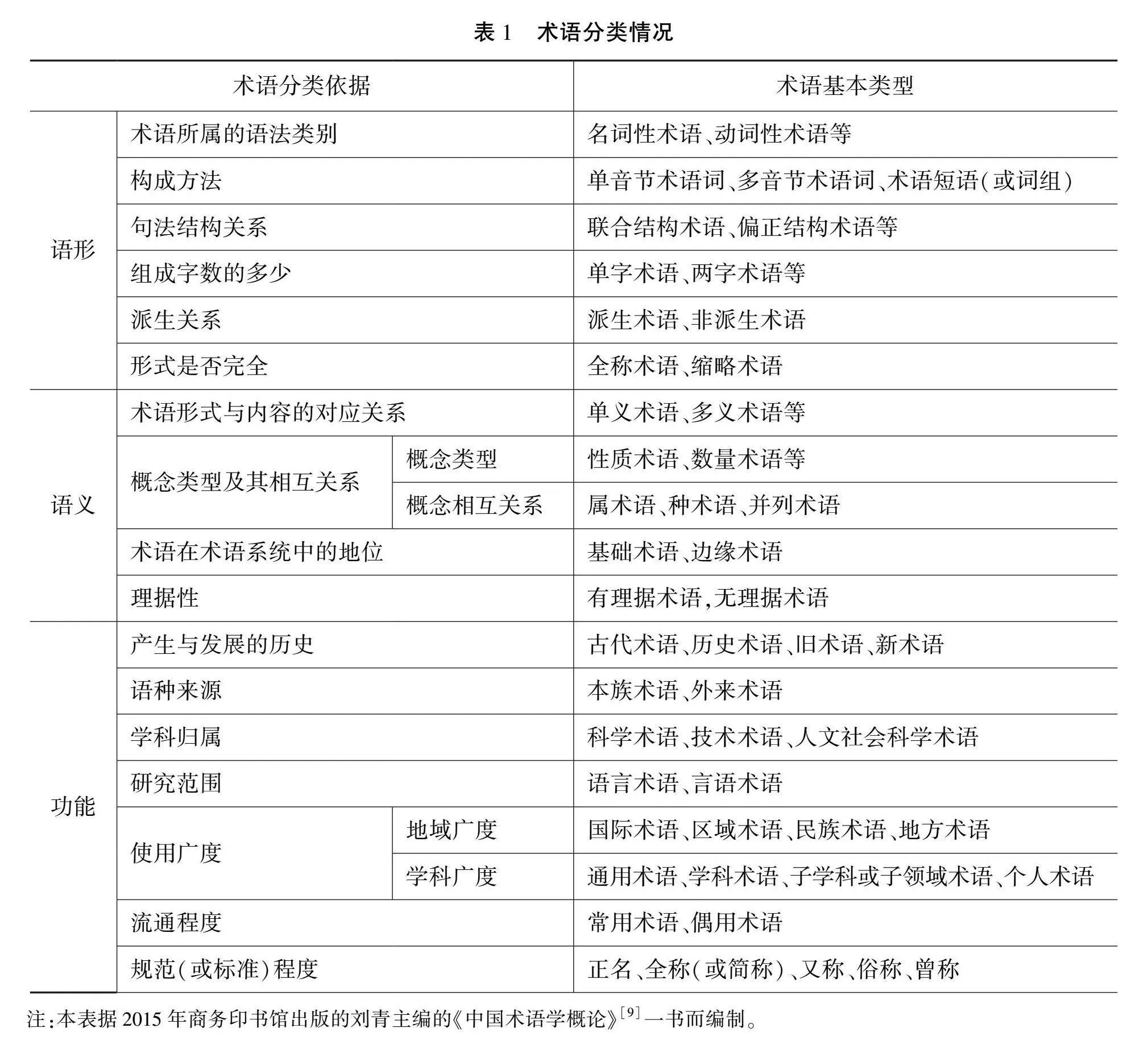

我国术语学界对术语的分类比较全面,从语形角度、语义角度、功能角度的分类情况见表1。

上述术语分类虽然比较全面,但对于人文社科名词审定工作而言,不能完全满足构建中国自主的知识体系这一要求。

鉴于尚未见有人从“自主”角度划分名词术语类型,本文认为,术语分类应该创新,有必要从“自主”角度,划分出名词术语类型,并以此为工具,分析人文社科名词审定工作及其与自主知识体系构建的关系。

本文尝试提出“自主名词术语”“非自主名词术语”“名词术语体系的自主率”三个概念和术语,分别定义如下:

自主名词术语:全称“概念自主名词术语”。指称自主概念的名词术语。

非自主名词术语:全称“非概念自主名词术语”。指称非自主概念的名词术语。

名词术语体系的自主率:名词术语体系中,自主名词术语在全部名词术语中所占的比率。比率越大,自主率越高。

我国人文社科名词审定工作由全国科学技术名词审定委员会承担。从是否自主的角度,全国科学技术名词审定委员会收录、审定、公布的人文社科名词术语可以分为两类:自主名词术语和非自主名词术语。

自主名词术语又可分为以下三类:

第1类自主名词术语:指称由我国自主知识体系构建者提出的概念的名词术语。

如:“训诂”“赤壁之战”,定义(释义)分别如下:

赤壁之战:公元208年,曹操南征大军与孙权、刘备联军在赤壁(今湖北蒲圻西北)一带进行的战役。因赤壁对岸为乌林(今湖北洪湖市东南),又称“乌林之役”。此役孙刘联军以少胜多,以火攻大败曹军,促使了三国鼎立局面的形成。(《中国古代史名词》)

第2类自主名词术语:指称来源于国外、进入中国后含义发生了变化的概念的名词术语。如“哲学博士学位”,定义(释义)如下:

哲学博士学位:(1)国际上较为通用的学术性博士学位称号,授予任一学科已达博士学术水平者。(2)在中国,特指哲学学科授予的博士学位。(《教育学名词》)(按:哲学博士学位这个概念来自国外,进入中国后,含义发生了变化。)

第3类自主名词术语:指称产生于国外、世界范围内整个学科学术界共同使用、进入中国后基本含义没有发生变化或大致没有发生变化的概念(概念在国内和国外基本含义相同或大致相同)的名词术语。如:“受众”,定义(释义)如下:

受众:媒体信息的接受者。(《新闻学与传播学名词》)

杨保军认为,新闻学中,产生于国外、世界范围内整个新闻学术界共同使用,进入中国后基本含义没有发生变化或大致没有发生变化的概念,可以说是已经 “地方化”“本土化”或“中国化”的概念,也是自主概念[3]。本文赞同这种观点,并把这种观点从新闻学推广到整个人文社科,故把指称这类概念的名词术语当作自主名词术语。

全国科学技术名词审定委员会人文社科名词审定工作收录、审定、公布的非自主名词术语为:指称产生于国外且在我国不适用或不完全适用、没法改造或虽能改造但尚未改造成完全适用于我国的概念的名词术语。

自主知识体系构建需要自主名词术语。没有自主名词术语,就没有自主知识体系。收录、审定、公布自主名词术语,是我国人文社科名词审定工作义不容辞的职责,实际上也是这样做的。

可能有人会问,全国科学技术名词审定委员会收录、审定、公布的名词术语中为什么会包含非自主名词术语呢?笔者试着回答如下:

在构建我国人文社科自主知识体系的过程中,需要梳理已有名词术语,分析其概念是否适用于当今时代,特别是梳理外来概念是否适用于中国语境。以政治学为例,“要从中国事实经验出发重新认识和反思西方理论,对自由、专制、人权、威权、‘早熟’等一系列概念进行梳理和清理,弄清哪些概念是可以共享的,哪些概念具有局限性,甚至是偏见。只有这样才能走出‘追随式研究’局限。”[10]对外来概念的梳理并非轻而易举,在没有完全梳理清楚之前,习惯使用的指称外来概念的名词术语,即使它的概念可能有局限性,当前的知识体系也还需要使用。有的指称外来概念的名词术语,就算是知道它的概念有局限性,但因为难以改造它的概念,又找不到替代的名词术语,当前的知识体系也需要使用它。由于当前的名词审定工作主要依据当前的知识体系,因而,全国科学技术名词审定委员会收录、审定、公布的名词术语中包含这类名词术语即非自主名词术语。

我国构建的人文社科知识体系的自主率(自主知识在全部知识中所占的比率)与我国人文社科名词审定工作审定公布的名词术语体系的自主率有密切关系。当前我国构建的人文社科知识体系的自主率越高,人文社科名词审定工作审定公布的名词术语体系的自主率也越高。由于我国人文社科自主知识体系的构建是个长期的过程,不可能一蹴而就,也不会一劳永逸,因而,我国人文社科名词审定工作为进一步构建我国人文社科自主知识体系提供经过审定的规范名词术语,其提供的名词术语体系的自主率越高、越优质,则为进一步构建我国人文社科自主知识体系的帮助越大、支撑作用越强。

1.2 应用理论创新

全国科学技术名词审定委员会的《科学技术名词审定原则及方法》(以下简称《原则及方法》)是重要的应用理论成果。现行《原则及方法》[11]不完全适用于服务我国人文社科自主知识体系的构建。

现行《原则及方法》规定:“本文件是科技名词审定工作通则,各学科名词审定分委员会应遵照执行”,此外,除了人文社科外,其他学科如医学学科也涉及自主知识体系构建问题[12],故本文以其为基础,分析其为服务自主知识体系构建而应进行的创新,包括收词原则、定名原则、释义原则三方面的创新,供有关学科参考。

1.2.1 收词原则方面的创新

在收词原则方面,现行《原则及方法》包含了收词要坚持学科性、基本性、学术性、系统性、完备性、时代性、稳定性、唯一性等原则[13]。这些原则对服务我国人文社科自主知识体系构建的人文社科名词审定工作而言,是不够用的。

温昌斌在上述收词原则的基础上,提出既服务人文社科名词术语规范化工作,又服务中国特色哲学社会科学话语体系建设的人文社科名词审定工作的收词原则,即除上述原则外,还应增加坚持政治性、多样性、融通性、本土性、国际性、一致性等原则[13],由于“建构中国自主的知识体系应以‘三大体系’建设为理论基础和支撑,‘三大体系’建设应以建构中国自主的知识体系为中心内容”[14]。因此,上述收词原则方面的创新,也适用于服务我国人文社科自主知识体系构建的人文社科名词审定工作。

前文说到,目前,收录一些非自主名词术语是难以避免的。但可能有人会认为,为服务构建我国人文社科自主知识体系,只能收录自主名词术语,不能收录非自主名词术语。这是误解。为了防止这种误解,可在上述“本土性”原则中写入有关内容。

1.2.2 定名原则方面的创新

现行《原则及方法》定名原则如下:

3.1.1 贯彻单义性原则。

3.1.2 贯彻科学性原则。

3.1.3 遵从系统性、简明性、民族性、国际性和约定俗成等原则。

3.1.4 坚持协调一致原则。

上述定名原则中,至少关于国际性的原则要考虑修改或创新。原文如下:

3.1.3.4 国际性。定名时应与国际上通行的名词在概念上保持一致,以利于国际交流。

按:该条原则需要明确适用对象。那些指称国际通行概念的名词术语,适用于该条。上述第2类自主名词术语(指称来源于国外、进入中国后含义发生了变化的概念的名词术语)则不适用于该条。因此,可修改如下:

3.1.3.4 国际性。有的概念与国际通行概念相同,为该类概念定名时应与国际上通行的概念保持一致,以利于国际交流。

1.2.3 定义原则方面的创新

现行《原则及方法》对定义原则规定如下:

4.3.1 定义要反映某一概念的本质特征。本质特征是指该概念所反映的客体所特有的,能把该客体同其他客体区别开来的那些特征。

4.3.2 科学性。定义对概念的描述必须明晰、准确、客观、符合逻辑。

4.3.3 系统性。定义要反映被定义的名词在本学科概念体系中与上位概念及同位概念间的关系。

4.3.4 简明性。定义要言简意赅,只需描述概念的本质特征或一个概念的外延,不需给出其他说明性、知识性的解说。

为服务我国人文社科自主知识体系构建,上述定义原则至少可以进行以下三处创新:

第一,我国原创标识性名词术语的定义(释义)可以有更多信息。

已有学者就人文社科名词术语的定义(释义)表达过类似的观点。许明在《人文社科类术语定义方法研究——以翻译学和叙事学为例》一文提出:“就翻译学和叙事学术语而言,其定义要考虑读者的使用目的和意图,抽象的概况总结和定义不能满足实际需求,需要将概念的发展过程、学者观点、流派演变、相同和相近概念、参考书目等展示清楚。”[15]张日培在《试论语言规划的学科术语建设》一文也提出,从已有实践看,“术语释义辨析尚显不足”“关联术语含义辨析等信息,将对促进术语研究和规范使用都具有重要意义”[16]。国外也有人文社科名词术语释义比较丰富的案例,邱碧华在《社会科学和人文科学中的术语标准——以克罗地亚人类学术语工作为例》一文介绍了国外的案例:“‘克罗地亚科学术语项目’术语库中的人类学部分,实际是一种折衷调和的产物,其工作框架实际上是传统术语学原则和更为灵活、更具包容性的百科全书形式的结合。”[17]

笔者以为,至少我国原创标识性名词术语(作为我国原创标识性概念的词语指称)的定义(释义)可以有更多的信息。理由如下:

“‘标识概念’作为概念体系中的概念,自然具有一般概念的功能作用,但其作为概念体系中的中心概念、关键概念、根基性概念,决定了它是知识生产、理论创建、知识体系构建基础中的基础、基石中的基石。”[18]提炼有学理性的新理论,概括有规律性的新实践,推出一系列标识性概念,是构建中国自主的知识体系的着重点与关键点[1]。

当前,我国人文社科名词审定工作应更加重视我国原创的标识性名词术语,在其定义(释义)中提供更丰富的信息,是理所当然的。比如,由于概念的提出者并不是概念的本质特征,所以一般的名词术语的定义(释义)中不注明概念的提出者,但在我国原创的标识性名词术语的定义(释义)中,应该注明概念的提出者。下面这种做法是合适的:

差序格局:费孝通提出的描述中国传统社会结构特征的概念。指中国传统社会中以“己”为中心,根据亲属关系的原则外推而形成的关系网络,犹如石子入水引起的波纹一样。这种关系网络因远近亲疏而有不同适用的道德准则,这些准则的实施因“己”所处的具体关系情境而有主次先后之分。(《社会学名词》)

差序格局是中国社会学家费孝通先生基于本土观察和中西比较而提出的一个创新概念,首见于1947年出版的《乡士中国》,随即获得学术影响。1992年该书英文版出版后,此概念引起国际学界的高度关注,广泛应用于中国社会行为模式研究[19]。因此,在定义(释义)中注明了该概念是由费孝通提出的。

综上,“4.3.4 简明性”条款中,可在句尾加上“特别重要的名词如我国原创标识性名词,可适当增加内容。”

我们甚至可以更进一步,将“在我国原创的标识性名词术语定义(释义)中注明概念的提出者”,扩展为“在指称我国新概念的名词术语的定义(释义)中注明概念的提出者”。裴亚军在《以术语为基石 推动医学创新发展》一文中指出:“对医疗人员、研究人员提出的新概念、新理论要快速命名;要为提出这些新概念的第一人进行确权,将其快速纳入系统。”[20]对我国原创新概念的第一人进行确权,确实很有意义,而在定义(释义)中注明概念的提出者,也是确权的一种形式。希望能以此鼓励有关人员提出我国原创概念(含原创标识性概念),为构建中国自主的知识体系做贡献。

第二,增加本土性原则。

第1类自主名词术语和第2类自主名词术语指称的概念具有本土性特征,定义(释义)应体现这种特征。特别是,第2类自主名词术语(指称来源于国外、进入中国后含义发生了变化的概念的名词术语),除了要解释其在国外的概念含义,更要解释其在中国语境中的概念含义,或注明两者的区别。

因而,可在“4.3.4 简明性”条款之后加上“本土性”原则:

4.3.5 本土性 释义应立足中国,服从当前我国本学科知识体系。有些来源于国外的名词术语进入我国后,经历“自主化”的过程,概念会发生变化。对于这类名词术语,除了要解释其在国外的概念含义,更要解释其在中国语境中的概念含义,或注明两者的区别。

需要说明的是,前文说到,由于当前的名词审定工作主要依据我国当前的知识体系,因而,人文社科名词审定工作会收录一些非自主名词术语。所收录的非自主名词术语,其释义也应遵从本土性原则,即其释义应与它在我国当前知识体系中的概念含义保持一致。

第三,增加国际性原则。

习近平总书记明确指出:“发挥我国哲学社会科学作用,要注意加强话语体系建设。在解读中国实践、构建中国理论上,我们应该最有发言权,但实际上我国哲学社会科学在国际上的声音还比较小,还处于有理说不出、说了传不开的境地。要善于提炼标识性概念,打造易于为国际社会所理解和接受的新概念、新范畴、新表述,引导国际学术界展开研究和讨论。”[21]这为做好自主概念、自主知识的国际传播和国际交流指明了方向。为此,《原则及方法》可增加“国际性”原则,如下:

4.3.6 国际性。定义(释义)应在符合中国国情、体现中国特色的前提下,运用国际社会习惯的表述方式,并与国际社会习惯的话语体系相对接,以利于国际传播和国际交流。

前文说到,“有些来源于国外的名词术语进入我国后,经历‘自主化’的过程,概念会发生变化。对于这类名词术语,除了要解释其在国外的概念含义,更要解释其在中国语境中的概念含义,或注明两者的区别。”这段话里面既包含本土性原则,也包含国际性原则,为了便于阅读和理解,将其置于本土性原则中。

2 实践创新

实践工作中,全国科学技术名词审定委员会主要以学科为基本单元开展工作,从学科(或分支学科)名词审定委员会成立到完成终审,要经过多年。终审之后,再到整个学科(或分支学科)名词书公布出版,也需要较长时间。表2统计了已经公布的人文社科学科名词所用时间情况。

上述审定、公布方式所用时间太长,最少5年,最长的超过了13年。而现在人文社科处于大发展的时代。2016年5月17日,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中指出:“历史表明,社会大变革的时代,一定是哲学社会科学大发展的时代。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践,必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”[21]在此次习近平总书记重要讲话发表之后的五年内,“哲学社会科学界完成高质量研究成果超过100万项,对推进马克思主义中国化时代化大众化、弘扬中华优秀传统文化、吸收国外哲学社会科学的有益滋养发挥了重要作用”[22]。

我国人文社科自主知识体系发展日新月异,目前用时极长的人文社科名词审定工作跟不上自主知识体系构建的步伐,公布的名词术语的时效性和重要性受到影响。

为更好地服务我国人文社科自主知识体系构建,实践工作应该创新。2023年12月17日,在以“哲学社会科学原创学术概念与自主知识体系建构”为主题的第七届中国学术评价论坛上,发布了《标准·方法·示例:中国哲学社会科学原创学术概念分析报告》,包括“别现代”“帝制农商社会”“反梯度”“公共阐释”“和合学”“科技审度论”“跨体系社会”“天下体系”“艺术公赏力”“致毁知识”(按概念音序排列,不分先后)等原创学术概念[23]。笔者以为,我国人文社科名词审定工作可以借鉴这种方式,即可考虑分类审定、发布,比如原创标识性名词术语、疑难名词术语、亟须规范的名词术语等可考虑在以学科为基本单元的基础上,由学科名词审定委员会分类审定、发布或由全国科学技术名词审定委员会发布(此处用发布,以区别于公布,发布对应的是试用,公布对应的是遵照使用;公布指由全国科学技术名词审定委员会进行的正式公布),以便更及时、更有针对性地提供给人文社科自主知识体系构建试用。当然,这种分类审定、发布,还是应该以学科为基本单元,不能脱离学科整体,应在学科整体场域中进行。即在整个学科名词审定工作往前推进的过程中,先把其中的原创标识性名词术语(也可扩展到原创新名词术语)、疑难名词术语、亟须规范(名称或释义)的名词术语抽出来,分类审定,及时发布,供自主知识体系构建试用。当整本书公布出版时,也包括这些名词术语,并且这些名词术语在书中的位置是根据概念体系确定的。

此外,在实践工作中,可引入人工智能。将名词编写与审定专家的专业知识、创新思维和经验同人工智能的数据处理、快速学习和高效率能力相结合[24],以加快人文社科名词审定工作的速度,提高效率。

3 结语

我国人文社科名词审定工作开始于本世纪初,对人文社科领域的建设和学科发展具有重要意义。

当前,这一工作须紧扣构建人文社科自主知识体系这项历史性任务与时代性课题,探讨、分析我国人文社科自主知识体系构建给人文社科名词审定工作提出的要求,并与时俱进、努力创新,达到这些要求,以便使公布的规范人文社科名词术语及时成为人文社科自主知识体系构建的有效材料,为我国自主知识体系构建赋能,也使自己更上一层楼,获得新的生命力。

注释

① 本文把“人文社会科学”与“哲学社会科学”作为同义词,把“人文社科”作为“人文社会科学”的简称。除了“中国特色哲学社会科学”“哲学社会科学工作座谈会”及直接引语中使用的“哲学社会科学”外,本文均使用“人文社科”。

参考文献

[1] 侯新立:加快建构中国自主的知识体系[EB/OL].[2024-6-30].http://newera.ruc.edu.cn/xsdt/llcs/dcb8346b63f94c4694e3876c021f15c3.htm.

[2] 受权发布丨中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定-新华网[EB/OL]. [2024-10-24].http://www.news.cn/politics/20240721/cec09ea2bde840dfb99331c48ab5523a/c.html.

[3] 杨保军.论当代中国新闻学自主知识体系之“概念体系”的建构[J].新闻界,2023,(5):4-14.

[4] 全国科技名词委、清华大学、南京艺术学院共同主办“第二届中国艺术学50人论坛” [EB/OL].[2024-6-30].http://www.cnterm.cn/xwdt/tpxw/202212/t20221212_728124.html.

[5] 刘伟冬.全国艺术名词审定工作:意义、正名与原则[J].艺术教育, 2023,(3):26-29.

[6] 李万万.全国艺术名词审定工作历程与展望[J].艺术教育, 2023(3):33-36.

[7] 民族学与文化学名词委召开名词审定会议[EB/OL].[2024-6-30].http://www.cnterm.cn/news/sddt/202401/t20240131_769678.html.

[8] 唐正东.坚持学术自信,推动哲学社会科学理论创新[EB/OL]. [2024-6-30].https://www.sinoss.net/c/2022-06-06/623959.shtml.

[9] 刘青.中国术语学概论[M].北京: 商务印书馆,2015:39-48.

[10] 基于田野实践构建中国政治学理论[EB/OL]. [2024-6-30].https://news.sina.com.cn/o/2020-08-18/dociivhvpwy1682840.shtml.

[11] 全国科学技术名词审定委员会科学技术名词审定原则及方法[EB/OL]. [2024-6-30].http://www.cnterm.cn/sdgb/sdyzjff/.

[12] 李晓瑛,任慧玲,李军莲,等. 中国医学卫生健康自主知识体系:创新视域和建设路径[J]. 中国科技术语,2024,26(2):37-42.

[13] 温昌斌.试论服务中国特色哲学社会科学话语体系建设的人文社科名词审定工作:以收词原则为例[J].中国科技术语,2024,26(1): 83-89.

[14] 谢伏瞻.建构中国自主的知识体系[EB/OL].[2024-6-30]. https://www.ccps.gov.cn/xxwx/202205/t20220517_153884.shtml.

[15] 许明.人文社科类术语定义方法研究:以翻译学和叙事学为例[J].中国科技术语,2020,22(6): 5-10.

[16] 张日培.试论语言规划的学科术语建设[J].中国科技术语,2024,26(1): 90-96.

[17] 邱碧华.社会科学和人文科学中的术语标准:以克罗地亚人类学术语工作为例[J].中国科技术语, 2017, 19(5): 23-28.

[18] 杨保军.当代中国新闻学的“标识概念”:实质特征与地位作用[J].编辑之友,2023(12):20-27.

[19] 边燕杰、张磊. 差序格局[EB/OL].[2024-6-30].https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1amp;ID=524137amp;Type=bkzybamp;SubID=225202.

[20] 健康报:以术语为基石 推动医学创新发展[EB/OL].[2024-6-30]. http://www.cnterm.cn/xwdt/mtgz/202307/t20230721_747211.html.

[21] 习近平:在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[EB/OL].[2024-6-30].http://politics.people.com.cn/n1/2016/0518/c1024-28361421.html.

[22] 谢伏瞻.中国哲学社会科学百年发展成就及经验[EB/OL].[2024-6-30].http://www.qstheory.cn/qshyjx/2021-06/16/c_1127567354.htm.

[23] 第七届中国学术评价论坛在中国人民大学召开[EB/OL].[2024-6-30]. http://photo.china.com.cn/2023-12/18/content_116885719.shtml.

[24] 杜振雷,刘金婷,史金鹏.ChatGPT及其核心技术在科技名词规范化中的应用潜力与挑战[J].中国科技术语, 2023, 25(4): 45-54.