就《学术论文编写规则》中“量和单位”的几个条款答同人问

2025-01-10陈浩元

摘 要:2022年12月30日发布的GB/T 7713.2—2022《学术论文编写规则》,以要求型、推荐型、允许型等条款对学术论文中使用的“量和单位”做出了清晰的规定。在标准实施过程中,一部分同人对其中的几个条款提出了一些问题,例如:什么是标准化的量名称?为什么不应使用“单位+数”构成的量名称?把量名称的斜体英文缩写作为量符号、将西方国家表示数量份额的缩写作为单位符号使用正确吗?为什么应使用法定计量单位?什么是二进制倍数词头?为什么允许单位相同的一组量值只写最末一个量值的单位?等等。为便于大家准确理解条款的含义、正确执行标准,作者作为GB/T 7713.2主要起草人之一,针对这些问题做简要解答。

关键词:量和单位;学术论文;标准化

中图分类号:N04;TB91" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.002

Answers for Several Questions about “Quantities and Units” in the Rules for Writing Academic Papers//CHEN Haoyuan

Abstract:The national standard GB/T 7713.2—2022 Rules for Writing Academic Papers released on December 30, 2022, has made clear regulations on the use of “quantities and units” in academic papers through clauses such as requirement type, recommendation type, and permission type. During the implementation of this standard, some colleagues have raised some questions. In order to make these clauses precisely understood and properly implemented, as a participant in the formulation and revision of GB/T 7713.2, I intend to briefly answer these questions in this paper, such as What is the standardized name of a quantity? Why should the name of a quantity composed of “unit + number” not be used? Is it correct to use the italicized English abbreviation of the name of a quantity as its symbol and the abbreviation used in Western countries to represent the share of quantity as the unit symbol? Why should the legal measurement units be used? What is the binary multiple prefix? Why is it allowed to write only the unit of the last quantity value for a group of quantity values with the same unit?

Keywords:quantities and units;academic papers;standardization

收稿日期:2024-11-27" 修回日期:2024-12-17

基金项目: “卓越计划”二期入选项目:中文领军期刊项目

作者简介:陈浩元(1938—):中共党员,编审,《编辑学报》主编、《北京师范大学学报(自然科学版)》顾问,参与《信息与文献参考文献著录规则》《学术论文编写规则》等5项国家标准制修订。通信方式:chenbj138@sina.com。

0 引言

2022年12月30日发布的GB/T 7713.2—2022《学术论文编写规则》[1](以下简称《规则》),为提高学术论文(以下简称论文)撰写和编排的规范化水平,依据“涉及自然科学各个领域,是各行各业必须执行的基础性标准,也是国家法定计量单位的具体应用形式”[2]的GB 3100—1993《国际单位制及其应用》[3]、GB/T 3101—1993《有关量、单位和符号的一般原则》[4]、GB/T 3102.1~3102.13—1993(所有部分)量和单位及ISO 80000-1:2009《Quantities and units Part 1:General》[5],以要求型、推荐型、允许型等条款对论文中使用的“量和单位”做出了清晰的规定。

《规则》发布后,学术界和编辑界反响热烈,形成了认真学习、积极执行的氛围。《规则》中涉及量和单位使用的条款针对性很强,目的是严格实行法定计量单位制度,纠正长期以来形成的论文编写实践中对量和单位不那么规范的使用习惯,因此有同人对如何准确理解、正确实施的若干条款提出了一些问题,例如:什么是标准化的量名称?把量名称的斜体英文缩写作为量符号使用正确吗?准许将西方国家表示数量份额的缩写用作单位符号吗?为什么应使用法定单位?什么是二进制倍数词头?为什么推荐采用“1.5~3.6 mA”和允许使用“15、20、25 ℃”?

也许因为我是《规则》的主要起草人之一,对量和单位规范化使用有一定研究,也发表过一些文章[6],还做过讲座[7],所以《中国科技术语》编辑部邀我针对提问写一篇《答同人问》的命题文章。我虽欣然允诺,但能否解答得尽如人意真有点儿底气不足,因此本文权当引玉之砖,既供同人参考,也作为继续深入探讨的引子。

1 什么是标准化的量名称?

《规则》规定:“应采用标准化的量名称,不应使用已废弃的量名称(如‘电流强度’‘定压质量热容’‘体积百分浓度’应分别为‘电流’‘质量定压热容’‘体积分数’)和用‘单位+数’构成的量名称(如‘克数’‘天数’‘摩尔数’应分别为‘质量’‘时间’‘物质的量’)。”这一要求型条款表明:论文中涉及物理量时应该采用标准化的名称,不准许使用已经废弃的名称。

那么,什么是标准化的量名称呢?准确的回答是GB/T 3102的所有表格中“量的名称”栏列出的600多个名称,都是应当遵照采用的标准化名称。因为这些名称是依据GB/T 3101附录A《物理量名称中所用术语的规则》[4]52-55(以下简称《术语的规则》;它共给出15条规则,原为供参考的“资料性附录”,ISO 80000-1:2009已将其改为“规范性附录”,包含了执行的要求)给出的,与等效采用的量和单位国际标准中的名称也是一致的。

废弃“电流强度”,将其定名为“电流”,其实是1987年发布的GB/T 1434《物理量符号》[8]做出的。废弃的理由如下:电流是SI的7个基本量之一,其前、后常添加附加词构成新的量名称,如线电流、电流密度等,如果名称是电流强度,则上述2个量的名称分别为“线电流强度”“电流强度密度”,既啰嗦又比较别扭;工业部门广泛使用的名称是电流,如果将配电盘上的电流表改为“电流强度表”,操作人员可能误认为没有电流表而凭经验进行操作,会导致电流事故;亚洲使用汉语的国家(如日本等)及我国台湾省都使用“电流”这一名称。但因人们长期形成的习惯使然,我国的物理教科书和科技论著直到20世纪90年代后期才改用规范名称“电流”,而令人遗憾的是至今出版物中使用电流强度的情形仍时有所见。《规则》列举这个示例是有的放矢的。

“体积百分浓度”应为“体积分数”的示例也颇具针对性。“浓度”本义是“物质的量浓度”的简称,其定义为物质的量除以混合物的体积,SI主单位mol/m3,常用单位mol/L。然而在论文中,滥用“浓度”的案例比比皆是,把一些包含或不包含“浓度”的量名称都往“浓度”这个筐里装,例如将B的质量浓度(B的质量除以混合物的体积,kg/L)、B的分子浓度(B的分子数除以混合物的体积,m-3)、摩尔质量浓度(溶质B的物质的量除以溶剂的质量,mol/kg)、B的质量分数(B的质量与混合物的质量之比,1或μg/g)、B的体积分数(B的体积与混合物的全部物质的体积之比,1或mL/m3)等,都称为“浓度”。依据《规则》,这些“浓度”都应改用标准化的名称。

至于将“单位+数”作为量名称使用的例子更是不胜枚举。在20世纪90年代以前的教科书和论文中,普遍错误地将“物质的量”的单位名称摩尔(mol)+数构成的“摩尔数”作为“物质的量”的名称使用,时至今日仍有人在论文中使用“摩尔数”。其他如“吨数”(应为质量)、“米数”(应为长度)、“年数”(应为时间)、“瓦数”(应为功率)、“卡路里数”(应为热量)等等,都属于这一类错误,错在违反了《术语的规则》的规定:“由于量本身总是独立于它们所选用的单位的,因此,量名称中不应包含任何相应的单位名称。”[5]31

特别提示:依据《术语的规则》,论文中坐标曲线图的标目或表格的栏目采用标准化形式“量的符号或名称/单位符号”时,常见的错误标注“天数/d”“度数/(°)”,应分别纠正为“时间/d”“平面角/(°)”,或“t/d”“α/(°)”。

2 把量名称的斜体英文缩写作为量符号使用正确吗?

《规则》规定:“应采用标准化的量符号。”并指出:“量符号通常为单个拉丁字母或希腊字母,描述传递现象的特征数由2个字母组成,并一律用斜体(pH除外)。”这清晰地表明,标准化的量符号除有特殊规定的(如特征数)外均为单个斜体字母,因此把量名称的斜体英文缩写作为量符号使用是不正确的。这也与GB/T 2258.2—2009《统计学词汇及符号 第2部分:应用统计》的规定“缩略语不应在符号或公式中使用”“符号由单个字母组成”[9]完全一致。对于公式一定要用量符号书写,《规则》做出了更严格的规定:“数学式不应使用量的名称或描述量的术语表示。量的名称或多字母缩略术语,不论正体或斜体,亦不论是否含有下标,都不应该用来代替量的符号。”

在论文中,正体英文缩写经常作为其量名称的替代词使用。例如第一次出现“临界低温(critical low temperature,CLT)”,后文中就可以用缩写CLT替代临界低温,这种替代既简明也不会产生歧义。但是用斜体缩写CLT作为临界低温的量符号,尤其是用在公式中,则是不准许的。为什么呢?GB/T 2258.2—2009做出了简明的回答:“首要原因是它们易被误解为不同符号间的相乘(例如,将上控制限所惯常使用的缩略语UCL误认为符号U、C、L三者间的乘积)。”[9]

那么,如何科学地解决量符号采用单个字母后,肯定会出现的同一个字母表示不同的量而产生的混淆问题呢?《规则》和相关国家标准都指出了解决办法:“为区别不同的使用情况,可按有关规定在量符号上附加下标或其他的说明性标记,并注意区分量的下标字母的正斜体、大小写。”[1]“不同的量有相同的符号或是对一个量有不同的应用或要表示不同的值时,可采用下标予以区分。”[4]48“符号在不同场合使用时用下标加以区别。”[9]例如CLT,若其单位为K,则其量符号的主符号为斜体字母T,为表明T是临界低温,遂将正体字母C(临界的)L(低的)置于其下标上,TCL即为临界低温的量符号(TCL也可写为Tcl);如果是临界高温(critical high temperature,CHT),单位也为K,则其量符号为TCH或Tch。这是用下标区别同一个主符号表示的不同量的典型。又如归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI),其缩写NDVI可以作为中文名称的替代词,但NDVI用作其量符号是不准许的,按宜将反映该量主题含义的字母选作主符号的规范,主符号选用I,于是量符号定为INDV或Indv。更多示例可参见文献[6]86。

如何区分量符号下标字符的正斜体、大小写,关键在于知道下标的含义。依据相关标准,下标规则可归纳如下:采用斜体的是表示量、变动性数字、坐标轴符号,以及几何图形中点、线、面、体的字母,其他字符(包括阿拉伯数字)使用正体;量和单位符号等的大小写与原符号相同,来源于人名的缩写用大写,一般情况用小写,但按习惯和需要也可用大写[6]88。只有既懂得下标含义,又掌握了规则,才能确保下标标注的规范化。

3 准许将西方国家表示数量份额的缩写用作单位符号吗?

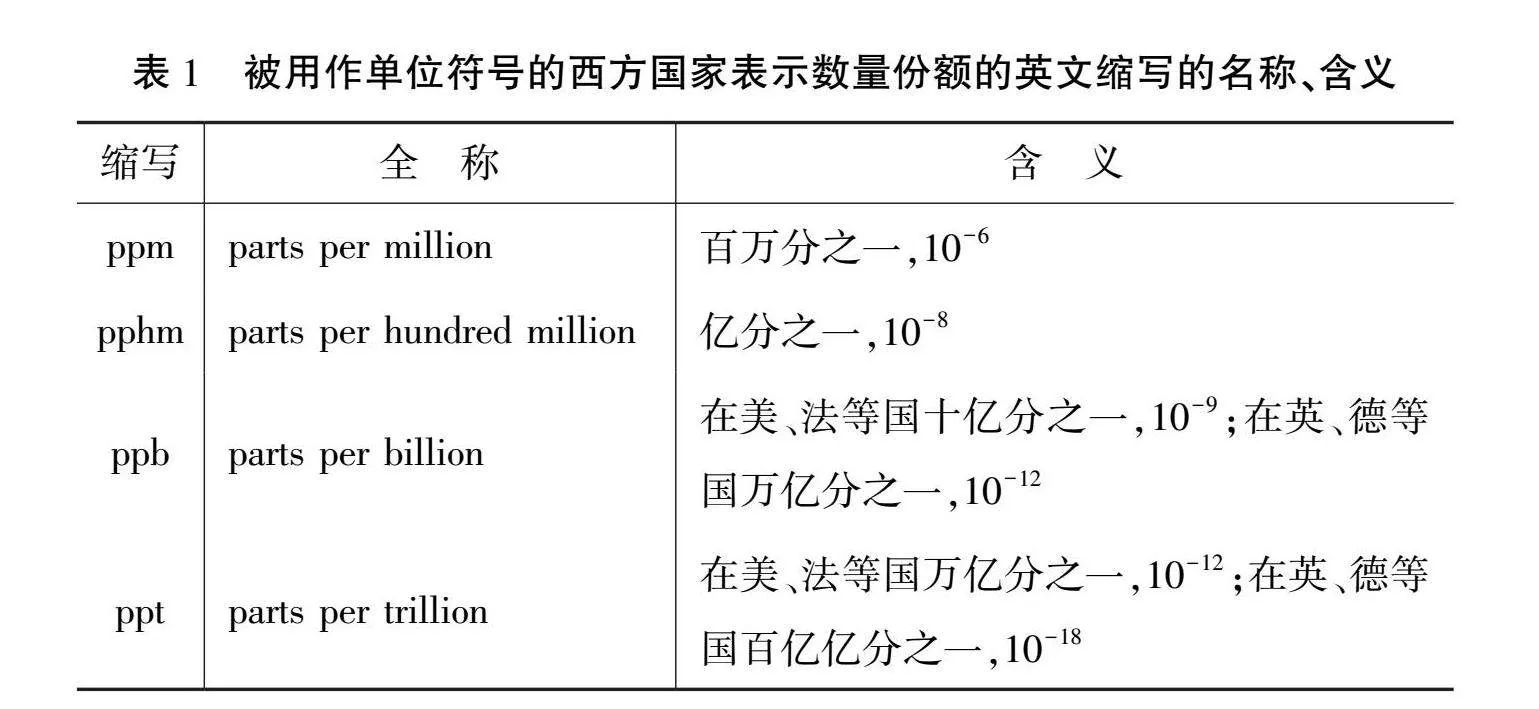

在论文尤其是化学、医学、农林等领域的论文中,曾普遍将西方国家用来表示数量份额的英文缩写(表1)作为单位符号使用,可能受西方出版物的影响,直至今天这种错误的使用习惯仍在一定范围内延续,如ppm、ppb在论文中时而可见。

对于这些缩写,《规则》明确指出:“不应把”“表示数量份额的缩写(如ppm、pphm、ppb、ppt)作为单位符号使用”。早在20世纪90年代,GB/T 3101就指出:“不能使用ppm、pphm和ppb这类缩写。”[4]462009发布的ISO 80000-1在重申不准许使用的同时还提出了取代建议:“不应该使用ppm、pphm、ppb和ppt这类意义不明确的缩写,建议采用10的乘方形式替代它们。”[5]21

为什么国家标准和国际标准一致反对把ppm等4个缩写作为单位符号使用呢?主要原因是:它们既不是量纲一的量的单位名称或符号;也不是有特殊含义的数学符号;仅为表示数量份额的英文名称的缩写,其中ppb和ppt在不同的西方国家还表示不相同的数值;所表示的量的意义不明确,于是常在其后附加“m/m”“V/V”等用以区分量的含义,而这种修饰又是规则不准许的[10]。

知道了不应将ppm等缩写用作单位符号的规定,当然就应该立即纠正。最简单易行的纠正方法就是“采用10的乘方形式替代它们”。例如:“B的重量百分数为15 ppm”“B的质量百分浓度为15 ppm”都是不正确的;规范表示应为“B的质量分数为15×10-6”,或采用量符号表示为“wB = 15×10-6”。又如:“A的体积百分数为2.6 ppb”“A的体积百分浓度为2.6 ppb”也都不正确。因ppb在不同国家代表的数值不相同,所以先要分清它是哪个国家的。如果确认它是法国的ppb,那么规范表示应为“A的体积分数为2.6×10-9”,或表示为“φA = 2.6×10-9”。需要提示的是,为了清晰地表明量的性质,上述2例也可以改用2个同类单位之比表示,分别写为“wB = 15 μg/g”“φA = 2.6 mL/m3”。

4 为什么应使用法定单位?

《规则》规定:“应使用法定计量单位,不使用已废弃的非法定计量单位。”这一规定是依据《中华人民共和国计量法(2017年修正本)》(以下简称《计量法》)宣明的“国家实行法定计量单位制度。国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位,为国家法定计量单位”[11]做出的。与2024年3月国家市场监督管理总局发布的《非法定计量单位限制使用管理办法》(以下简称《办法》)的“任何单位和个人应当按照有关法律法规、强制性标准和计量技术规范的要求正确使用计量单位”“国家明令禁止的非法定计量单位不得使用”[12]的条款也完全一致。

为什么如此强调应使用法定计量单位(以下简称法定单位)、禁止使用非法定单位呢?《计量法》做出了回答:“为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益”[11];在新时代新发展阶段,更是“落实党的二十大报告中关于构建全国统一大市场及《计量发展规划(2021—2035年)》部署和要求,通过规范非法定计量单位使用,切实降低制度性交易成本,回应产业创新发展需要”[12]。论文与工农业生产、国内外贸易、科学技术发展和社会主义现代化建设是密切相关的,尤其为开展国际学术交流、争夺学术话语权的需要,论文的撰写和出版时都应使用法定单位。

依据《计量法》,国家法定单位是国务院发布的在全国施行的计量单位,由SI单位加上国家选定的若干(目前为16个)其他单位构成。其具体应用形式都表达在由GB 3100—1993等15个与相应的国际标准等效的国家标准组成的“量和单位”系列标准中。因此,论文作者和学术期刊编辑都应站在执法的高度,强化标准化意识,充分重视执行法定单位,具体行动就是认真学习、正确使用系列标准列出的全部法定单位的名称、符号和书写规则。

《办法》对非法定单位做出明确定义:“除国家法定计量单位以外的其他计量单位为非法定计量单位。国家明令禁止的非法定计量单位包括用于市场贸易的市制单位,以及国务院公布的其他禁止使用的计量单位。”并指出“国家明令禁止的非法定计量单位不得使用”[12]。论文使用国家明令禁止的非法定单位,后果很严重,对于发表论文的学术期刊而言,“使用非法定计量单位的,责令其改正;属出版物的,责令其停止销售,可并处一千元以下的罚款”[13]。

那么是否一刀切地不准许使用非法定单位呢?《规则》的允许型条款“个别科技领域如有特殊需要,且相关学科国际组织的规范中也允许使用,则可使用某些非法定计量单位,如可用bar(巴)、var(乏)、(埃)、Ci(居里)、mmHg(毫米汞柱)等”就做出了回答。这一条款与《办法》的“属于特殊需要的,可以采用非法定计量单位”的规定一致。《办法》还指出了“特殊需要”的情形:“(一)在科技文献、新闻报道中使用的;(二)在产品或者包装物、说明书上使用的;(三)在进口的工程装备或者计量器具及其技术文件、示值、铭牌上使用的;(四)日常生活中根据约定俗成的交易习惯使用的。”并强调:使用非法定单位时,“应当同时注明或者提供相应量的法定计量单位等效值或者换算关系”[12]。

综上所述,论文中务必依据相关法规和国家标准使用法定单位;当遇到新测量领域出现的不属于SI的新的计量单位,国外科技文献中使用的有关国际组织规定的与法定单位不一致的名称、符号等特殊情形时,允许使用某些非法定单位,但切记应以括注等方式同时注明或提供相应量的法定单位等效值或换算关系。例如“100g瘦牛肉约含113kcal的热量”,其中kcal为非法定单位,应将其修改为:“100g瘦牛肉约含113kcal(473kJ)的热量”,或“100g瘦牛肉约含113kcal(1kcal = 4.186 8kJ)的热量”。

5 什么是二进制倍数词头?

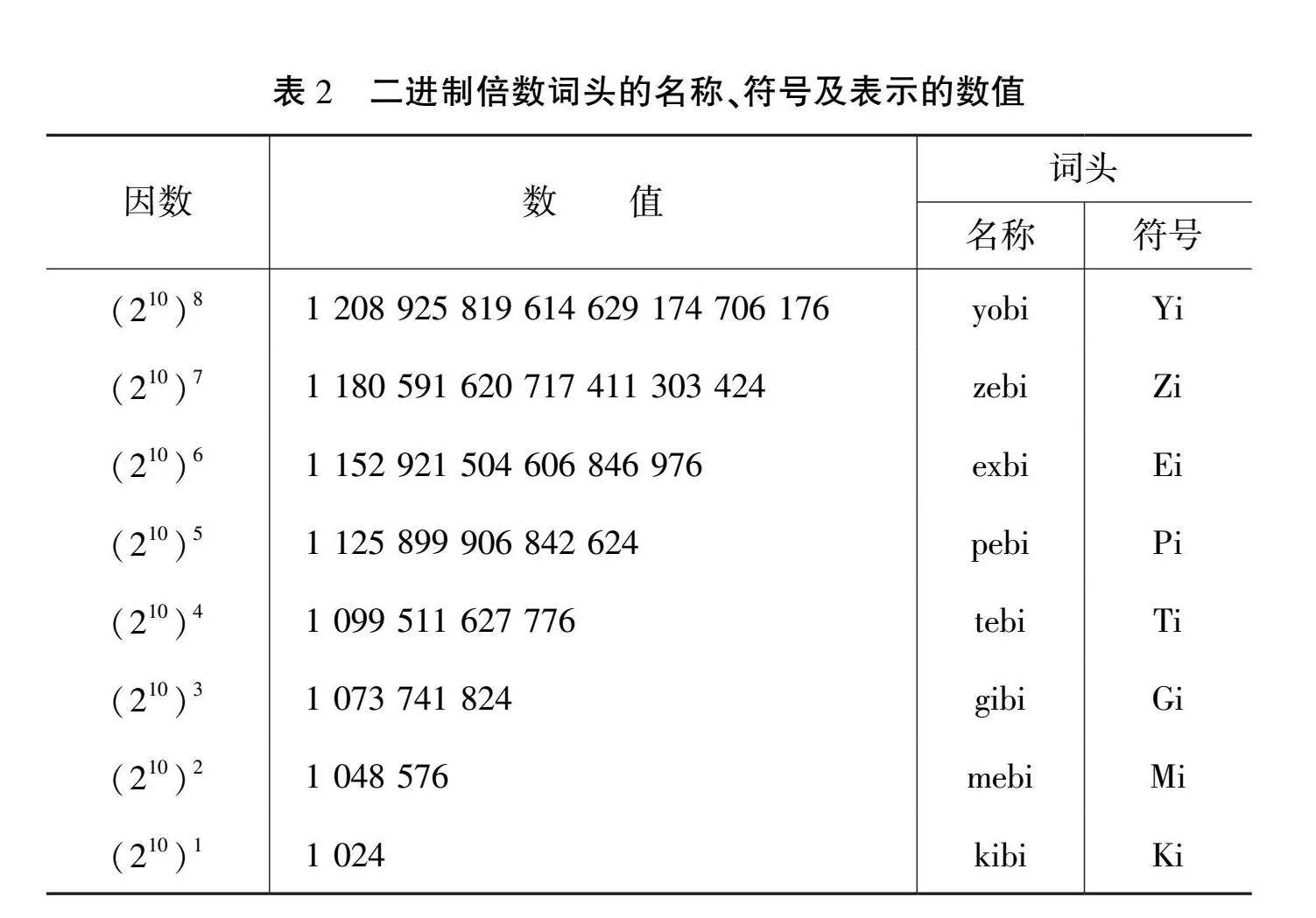

在“量和单位”系列国家标准中并没有“二进制倍数词头”的概念,它是《规则》针对国内通信科技领域中对计算机系统内部长期使用的倍数词头混乱的情况,依据国际标准引进并做出的新规定:“正确书写二进制倍数词头。依据ISO 80000-1,8个二进制倍数词头符号应分别为:Ki(210),Mi(220),Gi(230),Ti(240),Pi(250),Ei(260),Zi(270),Yi(280)。”

众所周知,在计算机系统外部,站在传统通信角度讨论问题,即关注信号在信道中的传输细节(如调制解调器下行信道的速率)时,采用的是SI词头。例如,“比特率为2000bit/s”可以用SI词头写作“比特率为2kbit/s”。又如,“字节传输速率为3000000B/s”可以写作“字节传输速率为3 MB/s”。

然而,在计算机系统内部,相关计量都是基于二进制的,因此,在讨论信息量、比特率、字节传输速率等量时,不应错误地借用千进制(103)的SI词头,而应采用表2所示的二进制(210)倍数词头。例如:在计算机系统内部讨论问题时,将210bit写为1kbit是错误的,因为210=1024≠1000,正确表示应采用二进制倍数词头,写为1 Kibit;同样将220B/s写为1MB/s也是错误的,因为220=1048576≠1000000,正确表示应写为1MiB/s。

6 为什么推荐采用“1.5~3.6 mA”?

标准的条款是根据对现实问题或潜在问题的共同使用和重复使用的情况制定的。《规则》分析了国内外对单位相同的量值范围表示现状,考虑了实际需要后,与时俱进地做出了“单位相同的量值范围,前一个量的单位宜省略,如1.5~3.6mA不必写作1.5mA~3.6mA,但20%~30%等例外,前一个量的单位不应省略”的推荐型条款(笔者注:条款中的“不必”应为“不宜”)。

一些同人对这一推荐型条款提出疑问,主要是以往的相关标准存在不统一的表述:“量和单位”系列国家标准中没有类似的条款及示例; GB/T 1.1—1987《标准化规则导则 标准编写的基本规定》在“表示参数范围的数值”下列出了示例“17~23 ℃”“15~20 kg”[14]6,但2009年版又给出了示例“10 kPa~12 kPa(不写作10~12 kPa)”“0 ℃~10 ℃(不写作0~10 ℃)”;GB/T 15835—1995《出版物上数字用法的规定》列出了示例“-36 ℃~-8 ℃”,但2011年版的示例为“-36~-8 ℃”;《图书编校质量差错认定细则(修订版)》给出的示例为“30~40 km(也可写成30 km~40 km)”。鉴于以上,在使用实践中2种表示方式同时存在,确实显得比较混乱。

《规则》确定这一条款的理由是:实践中采用省略前一个量的单位的表示方式居多数,且这种方式既简明也不会造成歧义。在国家技术监督局计量司和标准化司组织、由标准制定者编写的《量和单位国家标准实施指南》(以下简称《指南》)中,一再可见“1.1~1.5 fm”“100~200 nm”“0.5~30 K”“1012~1018 Hz”等表示方式[15]。由国际科学编辑委员会体例手册分会编著的《科技文体与规范:作者、编辑及出版者手册》(以下简称《手册》)中,有含义相同的条款:“对于有单位的表示范围的数字,在第二个数字后面接单位符号,但也有需要在两个数字后均接单位符号的情况(如%)。”并给出了“23 to 47 kV”“50 to 250 W/m2”“2 to 7 ℃”“10% to 15%而不是10 to 15%”等示例[16]162。

需要说明的是,《规则》不建议采用“1.5 mA~3.6 mA”形式,不等于这种形式是错误的;如果采用这种形式,只要全文或全刊统一,则也是正确的。

7 为什么允许使用“15、20、25 ℃”?

《规则》给出的允许型条款“单位相同的一组量值中,可只保留最末一个量值的单位,如15、20、25 ℃”,与不少同人潜意识里的认知“几个单位相同的量值并列时,每个量值的单位应重复写出”不一致,因此提出疑问是很自然的。

解答疑问的关键是制定这一条款的理由是否充分。我认为这是《规则》修订组经过深思熟虑的,主要依据为:(1) GB/T 1.1—1987有“在标准条文中列有同一计量单位的一系列数值时,可仅在最末一个数字后面列出计量单位符号。例1:5.0,7.5,10.0,12.5 mm;例2:100,150,200,250 kg”[14]7允许型条款,虽然在该标准的几个修订版中都未再列出这一条款,但这并不表示它是错的。(2)在《指南》中,有多处对一系列量值的单位只写1次的案例。例如“16O中子分离能和质子分离能分别为15.66和12.12 MeV”“用球内从表面算起0.07,3,10 mm深处(作为约定深度)的剂量当量来代替指数量的确定”等[15]。(3)《手册》规定:“对于一系列的数字,只在最后一个数字后接单位,但有的单位符号在每个数字后均需出现。”前者如“12,17,43,and 66 kV”“categories of <3, 3-7, and >7 g”;后者如“38%,55%,and 29%”[16]163。

由上可见,对一系列量值的同一单位尤其是复杂的组合单位,如“rad·m2/mol”“A·m2/(J·s)”等,只在最末一个量值上写1次的方式,确实表述更为简明,且节省篇幅,也不会产生歧义,宜积极采用。需要注意的是:当采用了这种简明的表示方式后,应做到全文或全刊统一;还有并列的数字之间的点号宜采用“、”。

参考文献

[1] 学术论文编写规则:GB/T 7713.2—2022[S]. 北京:中国标准出版社,2022.

[2] 国家技术监督局,国家教育委员会,广播电影电视部,等. 关于在全国开展“量和单位”系列国家标准宣传贯彻工作的通知:技监局发〔1994〕28号[A]. 北京:国家技术监督局,1994-11-14.

[3] 国际单位制及其应用:GB 3100—1993[S]//量和单位. 北京:中国标准出版社,2016:3-36.

[4] 有关量、单位和符号的一般原则:GB 3101—1993[S]//量和单位. 北京:中国标准出版社,2016:39-58.

[5] Quantities and units Part 1:General:ISO 80000-1:2009[S]. Switzerl:ISO,2009.

[6] 陈浩元. 四 量和单位[M]//中国新闻出版研究院. 编辑常用标准规范解说. 北京:中国标准出版社,2021:71-105.

[7] 陈浩元. 严格执行基础性国家标准《量和单位》[Z]//科技期刊编辑业务培训班讲稿. 北京:中国科技期刊编辑学会,2021-11-11.

[8] 物理量符号:GB/T 1434—1978[S]. 北京:技术标准出版社,1979.

[9] 统计学词汇及符号 第2部分:应用统计:GB/T 2258.2—2009[S]. 北京:中国标准出版社,2009:41.

[10] 陈浩元. 科技书刊标准化18讲[M]. 北京:北京师范大学出版社,1998:106.

[11] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国计量法(2018年修正本)[A/OL].(2018-10-26)[2024-11-15]. https://wenku.so.com/d/c15b7a31b445698aedb7d2db79a94e99.

[12] 国家市场监督管理总局. 非法定计量单位限制使用管理办法[A/OL].(2024-03-18)[2024-11-15].http://www.doc88.com/p-28161304213136.html.

[13] 国务院. 中华人民共和国计量法实施细则(2022年修正本)[A/OL].(2022-03-29)[2024-11-16]. https://www.waizi.org.cn/doc/130641.html.

[14] 标准化规则导则 标准编写的基本规定:GB/T 1.1—1987[S]. 北京:中国标准出版社,1987.

[15] 王以铭. 量和单位国家标准实施指南[M]. 北京:中国标准出版社,1996.

[16] 国际科学编辑委员会体例手册分会. 科技文体与规范:作者、编辑及出版者手册[M]. 8版. 中国科学技术期刊编辑学会,译. 北京:科学出版社,2020.