CT平扫、扩散加权成像、动态对比增强磁共振成像在肝脏占位性病变中的诊断价值分析

2025-01-01马家骐黄波柴丽敏

【摘要】目的 探讨CT平扫、扩散加权成像(DWI)、动态对比增强磁共振成像(DCE-MRI)在肝脏占位性病变中的诊断价值,为临床诊疗提供参考。方法 选取2022年1月至2024年6月单县中心医院收治的83例肝脏占位性病变患者的临床资料,进行回顾性分析。所有患者均接受CT平扫、DWI、DCE-MRI检查。以手术病理检查为金标准,比较CT平扫、DWI、DCE-MRI的检查结果及诊断效能,比较肝内良、恶性病变灌注参数。结果 CT平扫、DWI、DCE-MRI联合诊断肝脏占位性病变的敏感度为95.74%、特异度为97.22%、准确性为96.39%、阳性预测值为97.83%、阴性预测值为94.59%,与手术病理检查结果一致性较高(Kappa值=0.927),均高于各项单一检查。恶性病变的容积转移常数(KTrans)、速率常数(Kep)均高于良性病变,血管外细胞外间隙容积比(Ve)低于良性病变(均Plt;0.05)。结论 CT平扫、DWI、DCE-MRI联合检查在肝脏占位性病变中的诊断效能优于各项单独检查,且准确性较高。同时,DCE-MRI的灌注参数可提供区分良、恶性病变的重要依据。

【关键词】CT平扫;扩散加权成像;动态对比增强磁共振成像;肝脏占位性病变

【中图分类号】R445.2 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2024.24.0129.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.24.040

肝脏占位性病变作为临床常见的肝脏疾病,包括良性囊肿、恶性肝癌、胆管细胞癌等多种类型,早期准确诊断其病变类型对临床制订治疗方案及预后评估至关重要[1]。近年来,随着影像学技术的飞速发展,肝脏占位性病变的诊断手段日益丰富。其中, CT平扫、扩散加权成像(DWI)、动态对比增强磁共振成像(DCE-MRI)等因其各自独特的优势,在肝脏占位性病变的诊断中展现出重要的应用价值。 CT平扫能够快速定位病变,清晰显示病变的密度与周围组织的关系; DWI可通过评估水分子扩散情况,提供病变组织微观结构信息; DCE-MRI可通过动态观察对比剂在病变组织中的分布情况,进一步揭示病变的血管生成及血流灌注特征[2-3]。三者联合应用有望实现对肝脏占位性病变更全面、更准确的诊断。基于此,本研究选取83例肝脏占位性病变患者的临床资料,分析CT平扫、 DWI、 DCE-MRI在肝脏占位性病变中的诊断价值,为临床早期诊断提供新的思路和依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年1月至2024年6月单县中心医院收治的83例肝脏占位性病变患者的临床资料,进行回顾性分析。所有患者均接受CT平扫、 DWI、 DCE-MRI检查,以手术病理检查作为金标准。患者中男性37例,女性46例;年龄43~75岁,平均年龄(62.41±5.39)岁;"BMI 19~31 kg/m2,平均BMI(25.67±2.28)kg/m2。纳入标准:⑴符合肝脏占位性病变的诊断标准[4],且经临床检查确诊;⑵年龄18~85岁;⑶3项影像学检查图像质量满足诊断要求。排除标准:⑴合并严重心、肺功能不全者;⑵合并肝、肾功能障碍等严重疾病者;⑶存在磁共振检查禁忌证者,如体内有磁性金属植入物、严重幽闭恐惧症等;⑷检查前1个月内接受过针对肝脏的放疗、化疗或介入治疗者。

1.2 检查方法 CT平扫:患者取仰卧位,身体放松,双手自然放置于身体两侧。调整CT床高度,使患者腹部位于扫描中心区域。采用正电子发射及计算机断层扫描系统(北京大基康明医疗设备有限公司,国械注准20183061832,型号: SEEREAL HC-1)进行腹部快速平扫,以低剂量模式获取初步图像,确定肝脏占位性病变的位置与范围。后切换至高分辨率模式,设置扫描速度2 r/s,管电流100 mA,管电压100 kV。根据初步平扫结果调整扫描范围至病变区域,扫描完成后进行图像重建,包括多平面重组(MPR)、容积再现(VR)等。

DCE-MRI:患者取仰卧位,使用体部线圈,确保患者舒适且线圈紧密贴合检查部位。应用磁共振成像系统(北京万东医疗科技股份有限公司,国械注准20193060959,型号规格: i_Space 1.48T),设定层距12 mm,层厚8 mm,间隔1 ms,矩阵256×224,进行横断位与冠状位扫描,获取基础图像。选择肘静脉作为注射部位,连接高压注射器,注射对比剂(Gd-DTPA),按照预设参数(TR 3.46 ms,TE 1.36 ms等)开始扫描,速率3 mL/s,分别在动脉期(注入后17~20 s)、门脉期(注入后47~50 s)、延迟期(注入后3~5 min)进行扫描。将原始数据导入专业处理软件,进行运动校正与定量分析。应用双室药代动力学模型,计算并绘制动脉输入函数(AIF),勾画感兴趣区(ROI),分析肝脏供血比例。自动分割病灶,计算肿瘤灌注参数,如容积转移常数(KTrans)、速率常数(Kep)、血管外细胞外间隙体积分数(Ve)。

DWI:患者取仰卧位,选用自旋回波序列,设置层厚7 mm,间隔1 ms,层数20层,单次激发,矩阵192×128,视野35 cm×35 cm,确保图像覆盖整个感兴趣区域。根据检查需求,选择100、 500、 1 000 m/ mm2 3个扩散敏感系数(b值)进行扫描,以评估组织内水分子扩散情况。按照预设参数执行扫描,确保每个b值下的图像质量。收集并保存所有扫描数据,为后续分析与诊断提供依据。

1.3 观察指标 ⑴以手术病理检查结果为金标准,比较CT平扫、 DWI、 DCE-MRI的检查结果及诊断效能。⑵比较肝内良、恶性病变灌注参数,包括KTrans、 Kep、 Ve。

1.4 统计方法 采用SPSS 26.0统计学软件进行数据分析。计数资料以[例(%)]表示,一致性使用Kappa检验, Kappa值gt;0.75表示一致性较好, Kappa值0.4~lt;0.75表示一致性中等, Kappa值lt;0.4表示一致性较差;计量资料以(x)表示,采用t检验。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

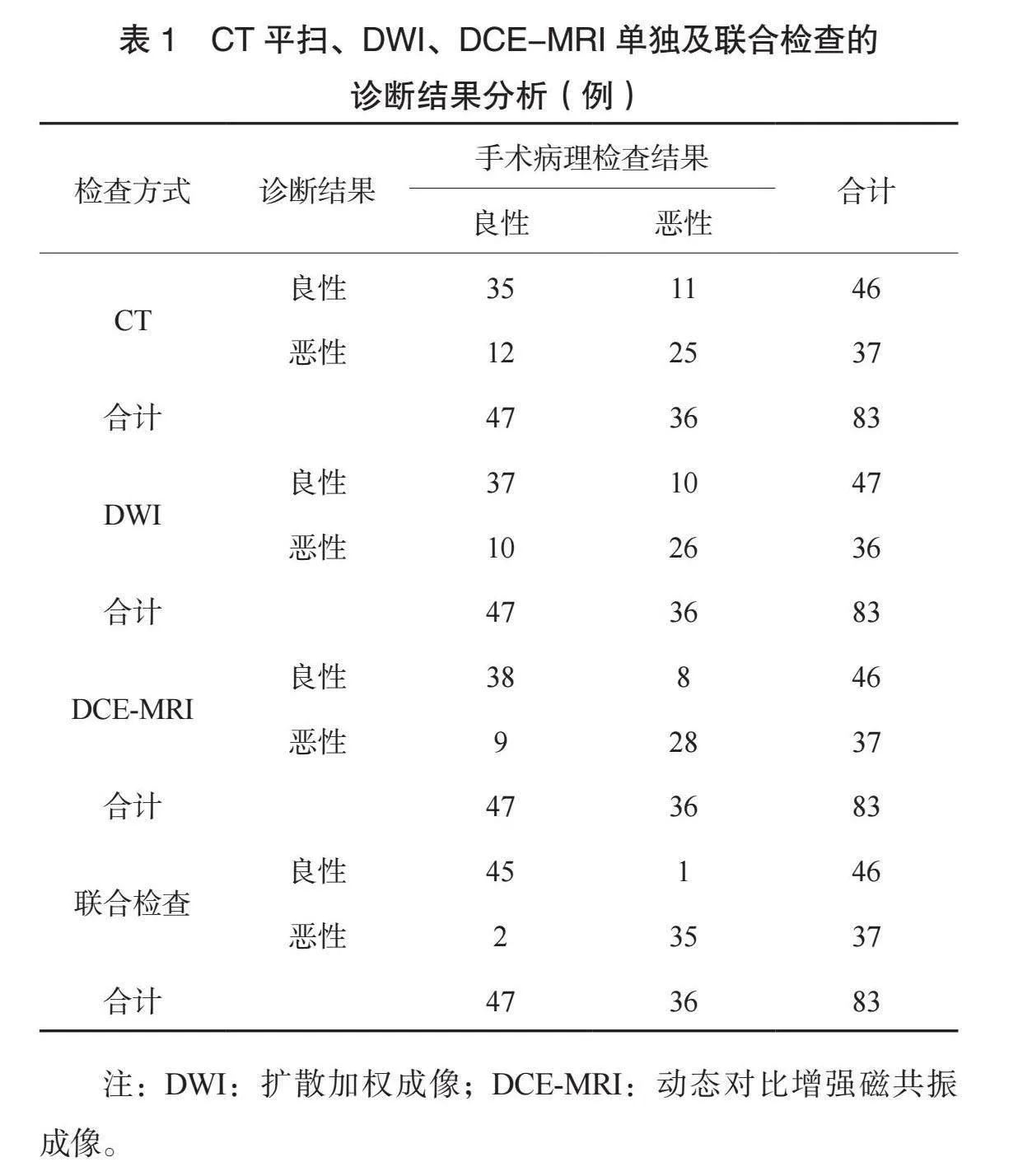

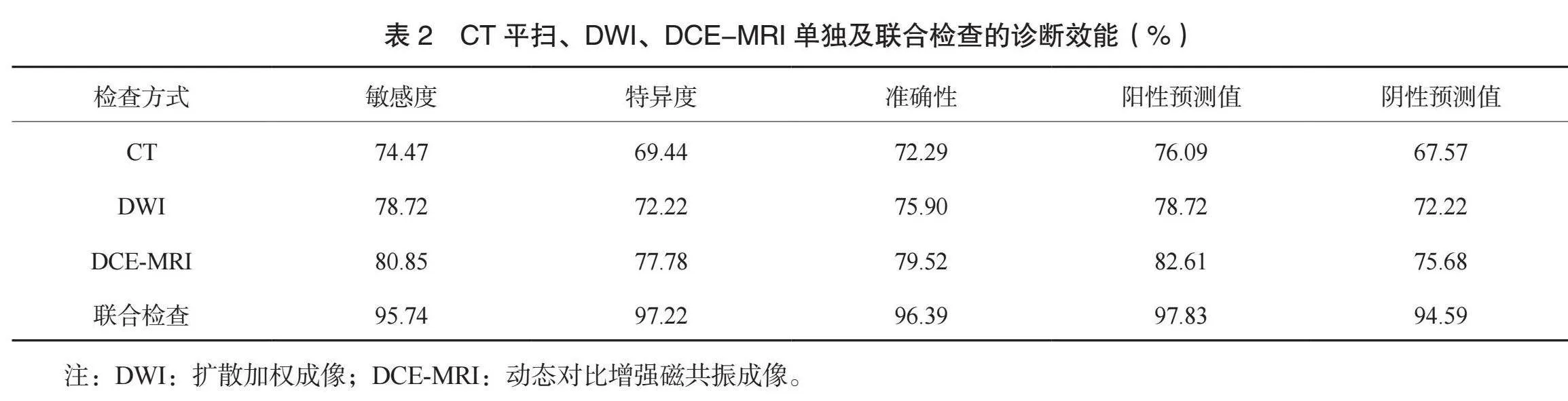

2.1 CT平扫、DWI、DCE-MRI单独及联合检查的诊断结果分析 手术病理检查结果显示, 83例肝脏占位性病变患者中,良性47例,恶性36例。 CT平扫、 DWI、 DCE-MRI联合诊断肝脏占位性病变的敏感度为95.74%、特异度为97.22%、准确性为96.39%、阳性预测值为97.83%、阴性预测值为94.59%,与手术病理检查结果一致性较高(Kappa值=0.927),均高于各项单一检查,见表1、表2。

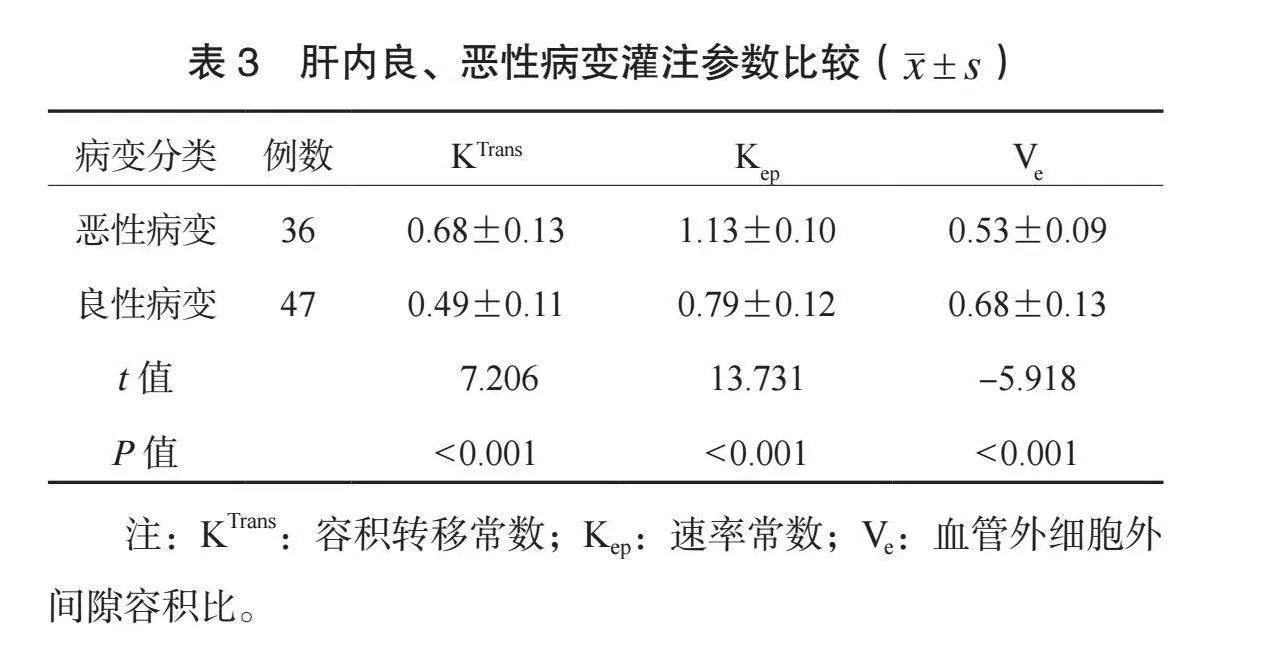

2.2 肝内良、恶性病变灌注参数比较 恶性病变的KTrans、 Kep均高于良性病变, Ve低于良性病变,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表3。

3 讨论

随着医学影像学技术的进步,对肝脏占位性病变的诊断手段日益丰富且精准,从传统的超声、CT平扫转变为更为先进的DWI和DCE-MRI。这不仅提高了病变的检出率,还能在一定程度上区分病变的良恶性,为临床决策提供重要依据。

CT平扫作为肝脏占位性病变的常规初筛手段,具有快速、便捷、普及率高的特点;DWI是一种无创反映活体组织弥散的检查方法,其通过测量水分子的布朗运动来反映组织微观结构特征,是评估肝脏占位性病变细胞密度的有效工具;DCE-MRI是通过静脉注射对比剂,动态观察对比剂在病变组织中的分布情况,从而反映病变的血管生成及血流灌注特征[5-6]。

本研究结果显示,CT平扫、DWI、DCE-MRI联合诊断肝脏占位性病变的敏感度为95.74%、特异度为97.22%、准确性为96.39%、阳性预测值为97.83%、阴性预测值为94.59%,均高于各项单一检查。这提示CT平扫、DWI、DCE-MRI联合诊断在区分肝脏占位性病变良性与恶性病变时具有高度的准确性。单独分析各项检查技术时发现,CT平扫、DWI、DCE-MRI与手术病理检查结果的诊断一致性为中等,Kappa值分别为0.438、0.509和0.584。这表明虽然每种检查方法都有其独特的诊断价值,但单独使用时可能存在一定的局限性。当3种检查方法联合应用时,Kappa值显著提升至0.927。

基于上述结果,分析原因如下:CT平扫作为基础的影像学检查方法,能够提供肝脏占位性病变的形态学信息,如病变的大小、形状、边界、病变与周围组织的关系等,在联合检查中可为后续的DWI和DCE-MRI检查提供重要的参考和依据。DWI则通过评估水分子在病变组织中的扩散情况,提供病变组织微观结构的信息[7]。恶性病变由于细胞密集、间质减少,往往表现出较高的扩散受限,从而在DWI上呈现高信号,这种差异使得DWI在区分良恶性病变时具有独特的优势[8]。DCE-MRI则通过动态观察对比剂在病变组织中的分布情况,揭示病变的血管生成和血流灌注特征[9]。恶性病变由于具有丰富的血供和活跃的代谢状态,往往在DCE-MRI上表现出更高的灌注参数[10]。这种灌注特征的差异为区分良恶性病变提供了有力的依据。三者联合检查的信息相结合,共同构成了对肝脏占位性病变全面而准确的评估。

KTrans可反映对比剂从血管内腔通过血管壁进入组织间隙的速率,其值增高意味恶性病变具有更高的血管通透性和更丰富的血供[11]。Kep则代表对比剂从组织间隙返回血管内腔的速率,其值增高意味恶性病变具有更快的血流灌注和更活跃的代谢状态[12]。Ve的降低则反映恶性病变组织结构的致密性和细胞外间隙的减少[13]。本研究结果显示,恶性病变的KTrans、Kep均高于良性病变,Ve低于良性病变。这进一步证明恶性病变具有丰富的血供和活跃的代谢状态,在DCE-MRI上表现出更高的灌注参数[14]。DCE-MRI可通过动态观察对比剂在病变组织中的分布情况,揭示病变的血管生成和血流灌注特征。

综上所述,CT平扫、DWI、DCE-MRI联合检查在肝脏占位性病变中的诊断效能优于各项单独检查,且准确性较高。同时,DCE-MRI的灌注参数可提供区分良、恶性病变的重要依据。

参考文献

羊紫,朱镕祥.增强CT与MRI在原发性肝癌介入治疗后疗效评估中的价值比较[J].影像研究与医学应用, 2024, 8(13): 152-154.

鄢岗辉,陈小华,吴鑫.增强CT与MRI鉴别诊断肝硬化与原发性肝癌的价值[J].医学信息, 2024, 37(9): 145-148.

钟爱华.多排螺旋CT与MRI增强扫描诊断原发性肝癌的作用及影像学特征分析[J].现代诊断与治疗, 2024, 35(6): 881-882, 891.

中国医师协会外科医师分会肝脏外科医师委员会,中国研究型医院学会肝胆胰外科专业委员会.肝脏良性占位性病变的诊断与治疗专家共识(2016版)[J].中华消化外科杂志, 2017, 16(1): 1-5.

徐海,王信. CT、MRI检查对肝癌患者经动脉化疗栓塞术后残留或复发病灶的诊断价值[J].中国医药指南, 2023, 21(35): 17-20.

欧阳婷雪,杨静,桑倩. MRI与CT对肝癌TACE术后疗效及残灶活性的评价[J].中国CT和MRI杂志, 2023, 21(11): 94-96.

曹爽,徐长青. GE1.5T MRI与GE-64排螺旋CT联合对肝癌及肝脏局灶性结节增生的诊断价值[J].现代仪器与医疗, 2023, 29(5): 77-80.

时文伟.肝癌临床诊断中应用肝脏增强CT与肝脏MRI技术的诊断效果观察[J].影像研究与医学应用, 2023, 7(17): 169-171.

肖志锋,杨志勇,钱小建,等.老年混合型肝癌患者肝脏增强CT和MRI影像学特征及诊断价值[J].中国医药导报, 2023, 20(19): 170-173.

刘建涛.常规螺旋CT、256排Revolution CT与MRI对原发性肝癌行TACE后的治疗效果分析[J].影像研究与医学应用, 2023, 7(13): 126-128.

孙辉.探讨CT及MRI影像学检查对原发性肝癌患者微血管浸润诊断价值的研究[J].黑龙江医学, 2023, 47(6): 705-707.

刘明,李岩,黄永杰.原发性肝癌、肝硬化鉴别诊断中CT、MRI的临床应用效果探究[J].影像研究与医学应用, 2022, 6(23): 39-41.

贺全富. MSCT灌注成像联合DCE-MRI在肝硬化结节与小肝癌鉴别诊断中的应用[J].医药论坛杂志, 2021, 42(6): 126-129.

张振奇,贺莉.弥散加权成像联合动态对比增强磁共振成像在肝细胞肝癌患者肝动脉化疗栓塞术后肿瘤活性检测中的应用价值[J].陕西医学杂志, 2024, 53(6): 773-776, 781.