学生综合素质评价中思想品德评价的实践路径

2024-12-31王洪席王怡冉

摘 要 学校在推进综合素质评价“落地”过程中,由于缺乏正确的评价理念引领、有序的评价过程规范以及科学的评价方法运用,致使对学生的思想品德评价陷入某种无序、混乱和困顿之中。在新时期,为充分释放与彰显思想品德评价的育人价值和教育意义,学校应开展底线式清单评价,明确学生德性行为的“红线”标准;推进行为表现评价,关注学生道德基准行为及突出表现;深化写实性记录评价,强化学生“道德自我的建构”;实施教师评语评价,揭示学生道德发展的“生长点”。

关 键 词 综合素质评价;思想品德评价;底线式清单评价;写实性记录评价

中图分类号G41

文献编码A

文章编号2095-1183(2024)11-0038-04

①本文系国家社会科学基金“十四五”规划2021年度教育学一般课题“学生综合素质评价的理论建构与‘落地’路径研究”(编号:BHA210130)阶段性成果。

《深化新时代教育评价改革总体方案》强调,要“完善德育评价。根据学生不同阶段身心特点,科学设计各级各类教育德育目标要求……将其作为学生综合素质评价的重要内容”。《教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》(以下简称《意见》)将思想品德纳入学生综合素质评价体系之中,“主要考察学生在爱党爱国、理想信念、诚实守信、仁爱友善、责任义务、遵纪守法等方面的表现”。国家相关政策文件的出台,凸显和表征着对学生思想品德评价的高度重视与关切。然而,“个体思想品德考查目前还缺乏比较科学可行的办法,特别是未成年人思想品德评价,因为其不太稳定而成为难题”[1]。实践调研发现,基础教育学校在推进综合素质评价“落地”过程中,由于缺乏正确的评价理念引领、有序的评价过程规范以及科学的评价方法运用,致使对学生的思想品德评价陷入某种无序、混乱和困顿之中。为正本清源、廓清迷惑,本文拟对学生综合素质评价中思想品德评价的实践路径作一粗浅探析,以期提升思想品德评价的客观性和信效度,进而发挥与彰显评价应有的育人功能和教育价值。

一、底线式清单评价:明确学生德性行为的“红线”标准

受道德完美主义的信念驱使,社会和学校常常期望将学生培养成为具有理想型人格和不会犯错的“圣人”,这种高标准的“道德信条”对学生思想品德发展设定了诸多条条框框。这些要求不仅不符合学生身心成长和发展规律,且变相地给学生思想品德设置了种种“顶线”要求,较难衡量和判断其真实的发展状况。那么,学生思想品德评价究竟有无一定的衡量标准和判断准则呢?“当然是有的,这个标准也是对学生道德底线的要求,是不可违背的标准。”[2]也就是说,对未成年人而言,对其思想品德的评价不宜有“顶线”或“上线”的要求,但却应该有“底线”或“红线”的规定。“道德的底线就在于‘不损害他人’‘不伤害他人’。”[3]因此,设置学生思想品德评价底线清单,不仅是必要的,也是必须的。课题组调研发现,诸多学校将“在考试中个人作弊达至2次及以上或组织、参与团伙作弊;在网络及其他媒体上编造或恶意传播虚假信息、进行谩骂侮辱、造谣诽谤等,给个人名誉、学校或社会秩序造成严重影响”等条款列为底线清单,若学生没有触犯,其思想品德评价即为合格,该做法受到了广大师生的认可与欢迎。

在我们看来,底线式清单评价的内容设定强调事物发展的最坏结果,其作为全体学生不可僭越、必须遵循的底线要求,为学生思想品德行为设置了限制范围和约束框架,能够给予学生一定的警示与劝诫,进而有效预防和规范学生的道德失范现象和不良行为表现,在一定程度上保护未成年人。总之,底线式清单评价将学生思想品德评价从选拔式的“顶线”评价转变为育人式的“底线”评价,旨在强化学生的“底线”思维和“红线”标准,进而引导其“在自我反省和自我审视中不断提高自身道德修养”[4]。

二、行为表现评价:关注学生道德基准行为及突出表现

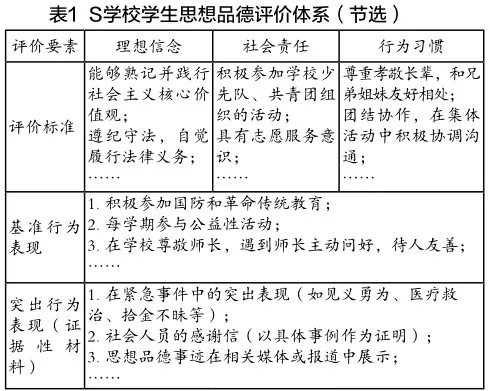

长期以来,我们对学生思想品德发展提出了诸如“遵纪守法、诚实守信、维护公德、关心集体”等诸多要求,但这些“规定”过于模糊、抽象与符号化,缺乏具体性和针对性,难以对学生思想品德状况进行直接把握,也忽视了学生的个性特质。针对此困境与症结,此次综合素质评价改革强化了对学生外在行为表现的考察和评价,如《意见》对思想品德评价的内容进行了规定,明确“主要考察学生在爱党爱国……等方面的表现。重点是学生参与党团活动……等的次数、持续时间”;此外,《意见》还明确要“如实记录学生成长过程中的突出表现”,由“教师指导学生整理、遴选具有代表性的重要活动记录和典型事实材料以及其他有关材料”,进一步强调要关注学生的突出表现,这为实施学生思想品德的行为表现评价方法提供了依据和参考。在我们看来,以学生外在行为表现来评价学生思想品德较为客观真实、有据可依。这主要是因为,学生思想品德具有隐蔽性、动态性和延迟性等特点,需要借助具体的、可观察的、可比较的外在行为表现来对其一些内隐的、抽象的品质特性进行评价。事实上,学生内在品质与外在行为表现存在高度关联,“从人的行动过程类型中抽象出来的行为方式与行为动机的关联(至少在统计学上存在高相关),它实际上是主观意义脉络不断重复出现所形成的行为模式”[5]。现结合S学校的具体做法(见表1)作一剖析。

S学校对学生思想品德的评价强化了对其基准及突出行为表现的关注与考察,具有一定的借鉴和参考价值。正如有学者所指出的那样,综合素质各维度的评价指标需做到可观察,即指标本身应是学生表现出来的具体行为(如积极参加公益活动、踊跃参与小组讨论等),并非是一个结论性的主观定论(如思想品德好、实践能力强等)。[6]所谓基准行为表现,即国家规定学生理所当然应恪守的思想品德行为准则和基本要求,学生达到标准,其思想品德即为合格;而突出行为表现则是学生在特殊复杂情境中所涌现出来的能反映出学生思想品德优异、崇高、卓越、出类拔萃的关键行为和优异品质,如见义勇为、医疗救治、拾金不昧等。总之,通过行为表现评价来表征和呈现学生思想道德状况,突破了传统采用模糊抽象话语描述学生思想品德的现实“桎梏”,将“贴近真实、活动的教育教学情境作为评价的现实场域”[7],从而充分揭示了学生外在行为表现背后所潜隐的独特个性和“核心品质”。

三、写实性记录评价:强化学生“道德自我的建构”

思想品德评价的根本目的在于培育学生的良好品性,遵守合乎秩序的道德规范,最终促使学生养成良好的道德自觉。那么,究竟如何做到这一点呢?唐汉卫和刘金松指出,“不提倡单独将德育评价与分数直接挂钩,以加分或降分的形式体现考生的道德素质高低,目前的写实性记录就是值得提倡的做法”[8]。事实上,自新高考改革实施以来,“综合素质评价普遍转向写实记录的方法”[9],这在《意见》中亦有明确规定,如“教师要指导学生客观记录在成长过程中集中反映综合素质主要内容的具体活动……活动记录、事实材料要真实、有据可查”“高中教师要充分利用写实记录材料,对学生成长过程进行科学分析”。在我们看来,写实记录既是学生对自身成长过程中经历、体验、实践等的客观叙事,同时也是对自身道德认知、行为的自我追问和道德自我的反思与建构。现结合S学生所做活动写实记录(见案例1)作一剖析和阐释。

案例1:“昨天早上,我和同学一起在社区里清扫垃圾并给路人发放关于环保的宣传单。刚开始我有些不好意思,在清扫垃圾时不愿意去到人多的地方,也不敢把宣传单递到行人手中。但看到清洁工每天早出晚归、冒着严寒酷暑辛苦地清理垃圾,我内心感到愧疚,也反思自己平时乱丢垃圾、未合理分进行垃圾分类等不良习惯,最终鼓起勇气进行环保宣传,并以身作则,成为一个热爱环境的人。”

在此案例中,该同学从一开始的“不好意思”“不愿意”“不敢”到“内心愧疚”“反思自己”,再到后面的“鼓起勇气”“以身作则”,这种道德观念和行为方式的转变体现出学生在活动写实记录过程中的自我反思和自我省悟,也充分展现出学生对完善道德自我的不断追求。“道德反思在促进学生道德理性能力发展的同时,其实也就是在进行着道德自我的建构。”[10]学生作为“反思着的参与者”,其撰写活动记录的过程,实际上也是对自身行为和观念进行道德自我反思、批判和建构的过程,能够促使学生检视道德行为、反思道德观点、规范道德观念、强化道德标准,最终构建出达致“止于至善”的道德自我。事实上,在中国传统文化中存在大量诸如“扪心自问”“反求诸己”等带有德性反思意味的成语,《论语》中“吾日三省吾身”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”以及老子的“知人则智、自知则明”等,均表征了德性反省的价值意蕴。写实性记录评价作为这种“内省式”、日常性德性反思的有效载体,能够针对学生思想品德中存在的问题,使学生自觉地进行自我“修炼”与自我批判,从而促进学生思想品德的生长和和发展。

四、教师评语评价:揭示学生道德发展的“生长点”

除了强化学生自我的道德反思之外,教师评语评价亦是揭示学生道德发展状况的重要举措和核心抓手。“教师评语是教师在细致观察学生真实行为表现的基础上,选择有代表性的、有价值的重要信息进行描述和分析,获得对学生接近真实的了解和判断后给出的评语。”[11]对于学生思想品德评价而言,“操行评语虽然不能全部准确地涵盖学生的思想品德,但我们可从某一角度或某一方面具体地再现学生的思想品德”[12]。在我们看来,教师可以凭借自身的教学智慧和知识储备,灵敏捕捉日常教育教学活动中涌现的教育契机,进而通过评语评价的方式来揭示学生思想品德发展的“生长点”。下面结合某教师评语(见案例2)作一剖析。

案例2:“舞蹈课时老师突发疾病、倒地后抽搐不止。你在发现这一紧急情况后,第一时间冲出教室向其他老师寻求帮助。在他们对老师施救的同时,你在旁边打下手,倒热水、送纸巾、清理呕吐物等。在老师被及时送医后,你和另外两名同学将教室收拾干净后才离开。在此过程中,你勇于担当,在关键时刻挺身而出,表现出了良好的道德情操和高尚品质。”

此案例中,该生面对授课教师突发疾病这一紧急情况时,做出了符合道德规范、价值规范的行为,其自身可能并不自知。而在教师评语评价的叙述中,如“第一时间”“冲出教室”以及教师对该同学道德行为的认可与肯定,每次“回顾”则有利于学生“复盘”此“关键事件”背后的核心价值和教育意义,进而产生新的道德观念和道德认知。“能让学生产生新的道德认知、智慧、行为、能力,且能让其德性达到一个新高度的教学点,就是德性的生长点。抓住生长点,进行有效训练,对于学生的德性生长至关重要。”[13]基于此“生长点”,教师应积极引导学生树立正确的人生观和价值观,不断向上向善,顺势而为,进而通过对学生典型性、代表性外在行为表现的剖析和“叙述”来挖掘潜藏在学生内心深处的良好道德品质,并不断深化其行为,进而助力学生自身道德力量的生长。

参考文献:

[1]柳夕浪.撬动未来的杠杆——学生综合素质评价改革研究[M].杭州:浙江教育出版社,2021:75.

[2]冯建军.测量时代的德育评价:难为与能为[J].中国电化教育,2022(1):1-8.

[3]王习胜,杨晓帆.现代城市文明语境中的公民道德建设探要[J].道德与文明,2020(6):117-123.

[4]颜吾佴,高雅静.《新时代公民道德建设实施纲要》融入\"思想道德与法治\"课的思考[J].思想教育研究,2022(7):114-119.

[5]柳夕浪.学生综合素质评价:怎么看?怎么办?[M].上海:华东师范大学出版社,2016:100.

[6]蔡敏.高中学生综合素质评价:现状、问题与对策[J].教育科学,2011(1):67-71.

[7]霍力岩,黄爽.表现性评价内涵及其相关概念辨析[J].西北师大学报(社会科学版),2015(3):76-81.

[8]唐汉卫,刘金松.高考中的德育评价:新中国成立70年的回顾与展望[J].中国教育学刊,2019(10):54-60.

[9]洪瑞祥,王晓阳.新高考综合素质评价发展的影响因素——基于社会学制度主义视阈[J].教育学术月刊,2022(1):58-65.

[10]张志刚.反思着的参与者:主体性道德教育中的当事人角色[J].当代教育科学,2007(20):47-48.

[11]缪雅琴.区域推进中小学生综合素质评价的改革与实践[M].长沙:湖南教育出版社,2022:122.

[12]黄立平.德育评价的缺失及对策[J].基础教育研究,2006(4):6-7.

[13]屠晓君.基于生活的\"三评三定\",为德性生长保驾护航——以《道德与法治》二年级上册《我们小点儿声》一课为例[J].教学月刊小学版(综合),2022(6):32-35.

责任编辑 徐向阳