镜像运动疗法联合肌电生物反馈疗法治疗脑卒中后手功能障碍患者的临床效果

2024-12-31王朝晖

【摘要】目的 探讨镜像运动疗法(MT)联合肌电生物反馈疗法(EMGBFT)治疗脑卒中后手功能障碍患者的临床效果,为临床治疗提供参考。方法 选取2016年4月至2023年12月上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)收治的120例脑卒中后手功能障碍患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和试验组,各60例。对照组患者进行常规干预,试验组患者在对照组基础上进行MT联合EMGBFT干预。比较两组患者手部肌电值、Ashworth痉挛量表(MAS)评分、Fugl-Meyer量表(FMA)评分、日常生活活动(ADL)评分。结果 干预后,两组患者手部肌电值均升高,且试验组高于对照组;两组患者MAS评分均降低,且试验组低于对照组;两组患者FMA、ADL评分均升高,且试验组均高于对照组(均Plt;0.05)。结论 MT联合EMGBFT治疗脑卒中后手功能障碍患者的临床效果较好,可促进手部肌肉收缩功能恢复,改善手部痉挛情况,提高患侧上肢运动功能及日常生活能力,值得临床应用。

【关键词】镜像运动疗法;肌电生物反馈疗法;脑卒中;手功能障碍

【中图分类号】R473.74 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2024.23.0132.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.23.039

脑卒中是由急性脑血管病引起的局部脑功能障碍,患者常伴随上肢运动功能障碍[1]。其中,手功能障碍会导致患者日常生活受限,严重影响其生活质量[2]。近年来,脑卒中后手功能康复治疗是临床研究重点。镜像运动疗法(mirror therapy, MT)是利用大脑的可塑性,通过视觉反馈、运动观察、运动想象、运动模仿进行康复训练的治疗手段,具有操作简单、安全性高等优势[3]。肌电生物反馈疗法(electromyographic biofeedback therapy, EMGBFT)是通过对患者局部进行电刺激,在接受患者的肌电反馈信号后,通过医护人员指导或患者自我训练,使患者能够控制自身躯体运动功能,从而促进患者受损肌肉运动功能恢复[4]。王耀霆等[5]研究结果表明,脑卒中后肢体运动功能障碍患者应用MT与EMGBFT联合干预的效果较好,但临床关于二者联合应用于脑卒中手功能障碍的研究较少。基于此,本研究探讨MT联合EMGBFT治疗脑卒中后手功能障碍患者的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年4月至2023年12月上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)收治的120例脑卒中后手功能障碍患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和试验组,各60例。对照组患者中男性39例,女性21例;年龄48~64岁,平均年龄(59.37±2.01)岁;病程3~5个月,平均病程(3.12±1.61)个月;脑卒中类型:脑梗死43例,脑出血17例;手功能障碍位置:左侧25例,右侧35例。试验组患者中男性41例,女性19例;年龄48~66岁,平均年龄(60.11±2.65)岁;病程3~6个月,平均病程(3.49±1.53)个月;脑卒中类型:脑梗死48例,脑出血12例;手功能障碍位置:左侧29例,右侧31例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05),组间具有可比性。本研究经上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)医学伦理委员会批准,患者及家属均对本研究知情并签署知情同意书。纳入标准:⑴符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[6]中脑卒中的诊断标准,且经临床检查确诊;⑵符合《中国康复医学诊疗规范》[7]中手功能障碍的诊断标准,且经临床检查确诊;⑶首次脑卒中发病,且病程lt;6个月;⑷单侧上肢功能障碍;⑸生命体征和病情均稳定;⑹意识清晰,无认知、沟通障碍。排除标准:⑴存在感觉障碍者;⑵存在肌肉、骨骼系统疾病者;⑶合并恶性肿瘤者。

1.2 治疗方法 对照组患者进行常规干预。⑴肢体摆放:医护人员每隔2 h更换患者体位,使患侧上肢处于功能位。⑵关节活动:帮助患者进行肢体关节活动,先活动大关节,后活动小关节。⑶按摩:患者取舒适体位,医护人员为患者进行按摩,按摩方向同肌肉走向一致,手法稳重、轻柔,保持适宜的用力强度,注意观察患者有无异常情况,如有不适立即停止按摩并及时对症处理。⑷主动训练:嘱患者尝试搬运物品,开始由双手臂完成,逐渐过渡到患侧手臂独立完成,物品由轻到重,由简单到复杂。15~30 min/次、 2次/d。医师评估上述训练效果较佳后,于白天约束健侧手臂一段时间,嘱患者使用患侧手臂完成翻书、写字等日常活动,以提高患者日常生活能力。

试验组患者在对照组基础上进行MT联合EMGBFT干预。⑴MT:治疗室内保持光线充足,训练桌垂直放置35 cm×35 cm大小的镜子,患者坐于镜前,与镜子中线平行;嘱患者调整健侧手在镜前的姿势,依次完成对指、抓握、释放、翻掌等功能性动作。患者用患侧手模仿健侧上肢和手的运动,尽可能保持与健侧一致。根据训练效果逐渐增加训练动作的复杂度和精细度,15~30 min /次、2次/d。⑵EMGBFT。清洁患肢皮肤,取舒适卧位,将电极贴于腕关节背伸肌肉表面,设置刺激频率为50 Hz、电流强度为50 mA。每刺激5 s暂停10 s,而后继续刺激。30 min/次、2次/d。两组患者均持续治疗1个月。

1.3 观察指标 ⑴手部肌电值。于干预前后,采用便携式肌电图诱发电位仪(上海海神医疗电子仪器有限公司,沪械注准20202070320,型号: NDI-097)测定患者手部肌电值。⑵Ashworth痉挛量表(MA)[8]评分。于干预前后,参考MAS评估患者手部痉挛情况,总分0~6分,分值越高提示患者手部痉挛越严重。⑶Fugl-Meyer量表(FMA)[8]、日常生活活动(ADL)[9]评分。于干预前后,参考FMA评估患者患侧上肢运动功能,满分66分,分值越高提示患者患侧上肢运动功能恢复越好。于干预前后,参考ADL评分评估患者日常生活能力,满分100分,分值越高提示患者日常生活能力恢复越好。

1.4 统计学分析 采用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析。计量资料应用(x)表示,采用t检验。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

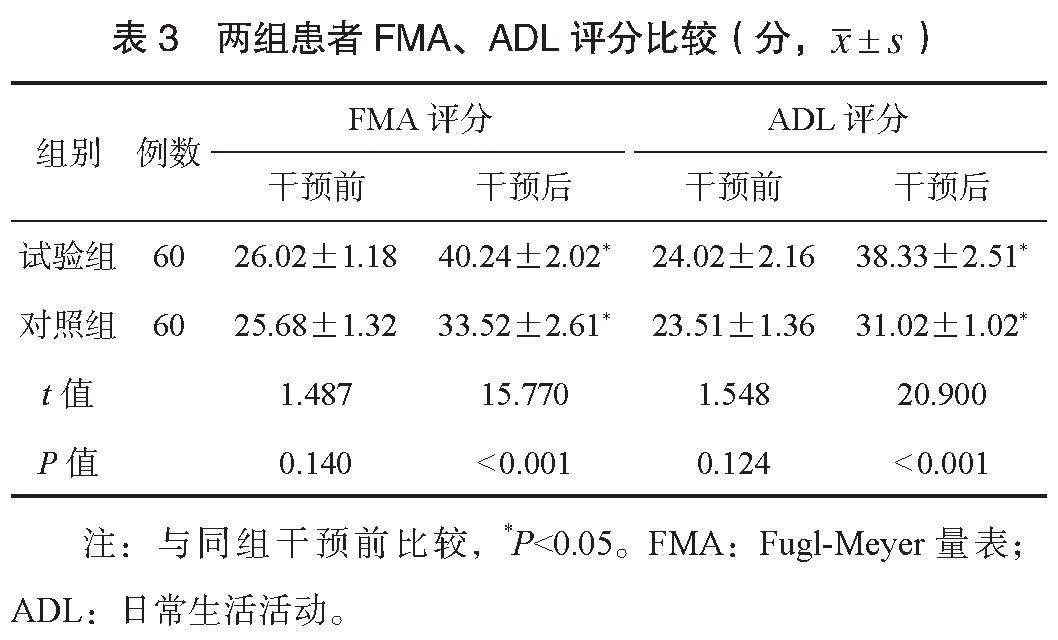

2.1 两组患者手部肌电值比较 干预前,两组患者手部肌电值比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05)。干预后,两组手部肌电值均升高,且试验组高于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05),见表1。

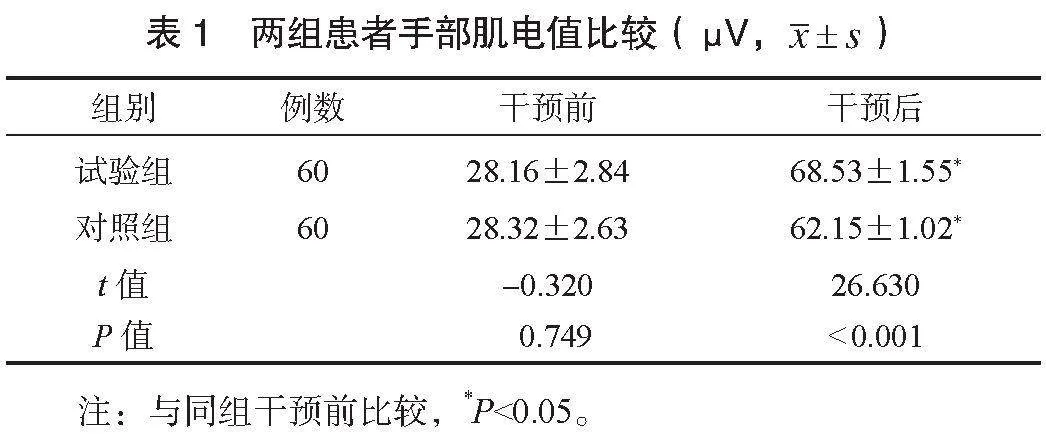

2.2 两组患者MAS评分比较 干预前,两组患者MAS评分比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05)。干预后,两组患者MAS评分均降低,且试验组低于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05),见表2。

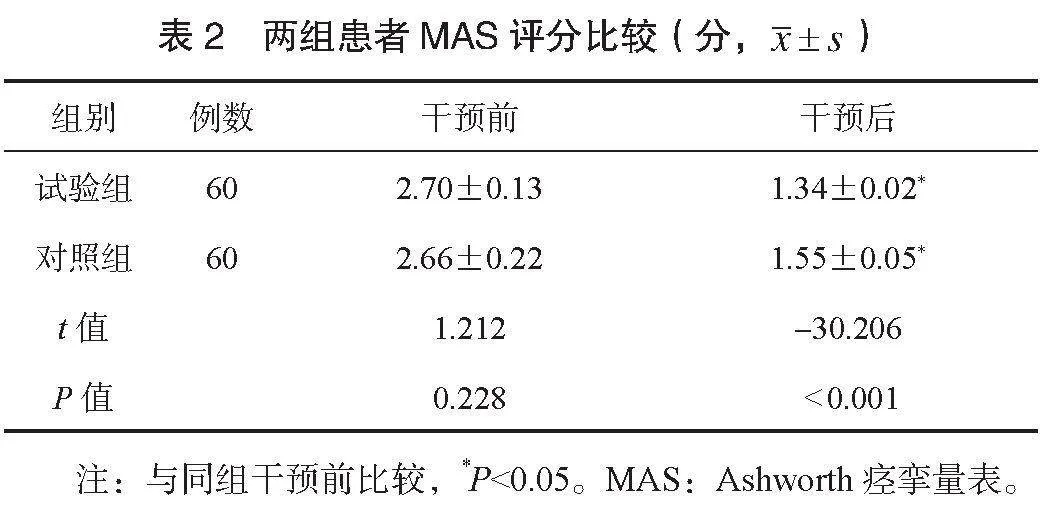

2.3 两组患者FMA、 ADL评分比较 干预前,两组患者FMA、 ADL评分比较,差异均无统计学意义(均Pgt;0.05)。干预后,两组患者FMA、 ADL评分均升高,且试验组均高于对照组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表3。

3 讨论

脑卒中后大脑中负责控制手部运动的区域可能受到损伤,如初级运动皮层、辅助运动区等,导致手部肌肉失去正常的神经支配,无法进行精细的运动控制;此外,脑卒中患者脑部感觉皮层可能受损,进而影响手部的感觉输入,包括触觉、痛觉等,没有准确的感觉反馈,降低手部运动的准确性和协调性(如患者可能无法感知物体的形状、大小和质量,从而难以进行抓握动作)。脑卒中后患者发生手功能障碍后,运动功能减弱甚至丧失,社会参与感降低,易使患者产生情绪障碍,且脑卒中后患者手功能的恢复较下肢相对滞后[10]。脑卒中后患者由于肢体活动受限,手部功能长期未得到有效锻炼,会发生废用性萎缩,使肌肉逐渐萎缩、力量减弱、关节僵硬,进一步加重手功能障碍。手运动功能与认知等其他高级脑功能间具有密切联系,是脑功能的重要外在体现。当手功能发生障碍时,需及时进行干预,增加手部运动控制能力和耐力,防止肌肉萎缩,促进手功能康复。

本研究结果显示,干预后,两组手部肌电值均升高,且试验组高于对照组。这提示MT联合EMGBFT治疗脑卒中后手功能障碍患者的临床效果较好,可有效促进手部肌肉收缩功能恢复。分析原因为,通过MT,患者可对患侧手的运动进行想象,使患侧手的存在感得到提高。同时,患者通过模仿、再学习,可增强本体感觉能力,从而促进脑功能重塑和手功能恢复[11]。EMGBFT疗法在医护人员监测下进行,能及时、准确地识别患者肌肉的收缩情况,且具有敏感度高等优势,有利于促进手功能障碍患者患侧手部肌肉的功能恢复[12]。魏辰等[13]研究数据显示,MT对脑卒中患者上肢运动功能有较显著的改善效果;侯牧韶等[14]研究指出,EMGBFT可改善脑卒中后患者肢体运动功能障碍,均与本研究结果一致。

本研究结果还显示,干预后,两组患者MAS评分均降低,且试验组低于对照组;两组患者FMA、ADL评分均升高,且试验组均高于对照组。这提示MT联合EMGBFT治疗脑卒中后手功能障碍患者的临床效果较好,可有效改善手部痉挛情况,提高患侧上肢运动功能及日常生活能力。分析原因为,MT疗法通过对患者健侧手进行手指屈伸、抓握、侧捏、对指,前臂旋前、旋后等训练,并应用镜像设施,将健侧肢体活动的内容复制到患侧,从而达到促进患侧手功能恢复进食、穿衣、洗澡等日常生活能力的作用[15]。手功能障碍患者肌力较差,当肌肉自主收缩时,关节不能产生明显的动作,但能形成一种微弱的肌电信号[17]。EMGBFT针对性较强,可通过动态调节触发电刺激阈值,经表面电极捕获肌电信号并进行放大处理成为视听觉信号反馈给患者,使患者能主动控制肢体的训练,将主动训练与电刺激有效结合,提高患者的训练积极性,进而达到改善肌肉功能、促进手功能恢复的目的,从而提高患者日常生活能力[18]。此外,EMGBFT可有效增加神经血流,提高肌肉神经的兴奋性,从而促进神经的修复和再生,进一步提高患者日常生活能力[19]。

综上所述,MT联合EMGBFT治疗脑卒中后手功能障碍患者的临床效果较好,可有效促进手部肌肉收缩功恢复,改善手部痉挛情况,提高患侧上肢运动功能及日常生活能力,值得临床应用。但本研究具有局限性,如样本量较少等,未来可扩大样本量,进一步探讨MT联合EMGBFT疗法的最佳介入时间,为干预脑卒中后患者手功能障碍提供参考依据。

参考文献

《中国脑卒中防治报告》编写组.《中国脑卒中防治报告2019》概要[J].中国脑血管病杂志, 2020, 17(5): 272-281.

吴蒙,李振南,刘思雨,等.重复经颅磁刺激对脑卒中患者手功能康复疗效的Meta分析[J].中国康复医学杂志, 2022, 37(3): 372-376.

陈本梅,蒋理想,仇慕磊,等.重复经颅磁刺激联合镜像疗法对脑卒中偏瘫患者上肢运动功能及神经电生理的效果[J].中国康复理论与实践, 2023, 29(10): 1201-1207.

刘思豪,李哲,刘骞豪,等.低频重复经颅磁刺激联合肌电生物反馈疗法对脑卒中患者上肢功能的临床研究[J].中国康复, 2018, 33(6): 451-454.

王耀霆,姚佳琴,王红雨,等.肌电生物反馈疗法结合镜像疗法对脑卒中患者下肢运动和平衡功能的影响[J].中国康复医学杂志, 2024, 39(3): 375-381.

中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014[J].中华神经科杂志, 2015, 48(4): 246-257.

中华人民共和国卫生部医政司.中国康复医学诊疗规范-上册[M].北京:华夏出版社, 1998: 221-225.

陈钊德,龙耀斌,梁天佳,等.局部振动对脑卒中后偏瘫患者上肢痉挛和功能障碍的影响[J].中华物理医学与康复杂志, 2015, 37(8): 600-601.

廖亮华,方玮,刘木朋,等.核心稳定性训练联合眼针干预对脑卒中偏瘫患者运动功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志, 2015, 37(11): 826-829.

黄晓琳,燕铁斌.康复医学[M].北京:人民卫生出版社, 2018: 149.

赵晓慧,姜琳丽,王凤娇,等.镜像疗法结合肌电生物反馈对脑卒中的影响[J].康复学报, 2020, 30(1): 34-39, 45.

何爱群,王杨,聂天翠,等.镜像干预联合任务导向性训练对脑卒中偏瘫上肢功能的疗效观察[J].康复学报, 2022, 32(1): 62-67.

魏辰,王子贤,李淑璠,等.镜像疗法对脑卒中患者上肢运动功能和日常生活活动能力影响的Meta分析[J].中国康复理论与实践, 2024, 30(3): 281-291.

侯牧韶,王晶,刘子渤,等.肌电生物反馈干预脑卒中后肢体功能障碍的研究进展[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2023, 45(4): 366-369.

侯兵,王金芝,赵越,等. tDCS联合MT对脑卒中患者上肢功能和日常生活活动能力康复效果的Meta分析[J].华北理工大学学报(医学版), 2024, 26(2): 138-144.

肖琴琴,李庆宾,苏巍,等.镜像疗法同步结合肌电生物反馈疗法对老年脑卒中偏瘫患者上肢、手运动功能的改善效果观察[J].反射疗法与康复医学, 2022, 3(15): 171-174, 178.

黄华垚. rTMS联合EMGBFT同步治疗对亚急性期缺血性脑卒中患者下肢痉挛及运动功能的影响[D].福州:福建医科大学, 2019.

祝飞虹,吴赞杨,马振宇,等.核心稳定性训练结合肌电生物反馈对恢复脑卒中偏瘫患者上肢功能及日常生活活动能力的临床研究[J].中国现代医学杂志, 2016, 26(4): 76-79.