基础音乐教育“安徽非遗”课程与“劳动号子”版块教学

2024-12-31韩凌

在2014年教育部颁布的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》这一意见的指导下,2017年教育部制定了“普通高中《音乐课程》标准(2017年版)”,其中详细分析了高中音乐“核心素养”的三个具体方面,即“审美感知”“艺术表现”“文化理解”。从“核心素养”的要求出发审视音乐类“安徽非遗”“劳动号子”作为一个版块,并尝试运用在高中音乐课的选修课程里,兼具“核心素养”的各项要求,作为一个版块设置,具有“落地”的可行性。

把“安徽非遗”的内容引入高中音乐课程,是提升高中生对传统优秀音乐文化认知、提升高中生审美能力,增加高中生爱国情怀的良好途径和方式。

音乐类的“安徽非遗”内容庞大,主要集中在传统音乐、传统戏剧、曲艺三个类别中,“安徽非遗”分为国家级非遗和省级非遗两级两类。以国家级音乐类“安徽非遗”为例,其传统音乐包括当涂民歌、巢湖民歌、唢呐艺术(砀山唢呐)、唢呐艺术(灵璧菠林喇叭)、五和民歌、大别山民歌、徽州民歌、道教音乐(齐云山道场音乐)、凤阳民歌;传统戏剧包括青阳腔、高腔(岳西高腔)、徽剧、四平调、庐剧、庐剧(东路庐剧)、黄梅戏、泗州戏、目连戏(徽州目连戏)、傩戏(池州傩戏)、坠子戏、文南词、花鼓戏、二夹弦、嗨子戏、淮北梆子戏;曲艺则包括凤阳花鼓、渔鼓道情。

音乐类“安徽非遗”中“劳动号子”的内容与分类

“劳动号子”也称“号子”,主要是伴随劳动而歌唱的一种歌曲,一般节奏感清晰,很有顿挫力度,主要在劳动过程中,起到统一劳动节奏、鼓舞干劲的作用。在“安徽非遗”民歌里面,其形式有一人唱众人和的,也有一人唱一人和的,还有单人演唱的,内容包罗万象。

“劳动号子”内容与分类的缘由。“劳动号子”的歌曲内容多与所在区域的传统劳作方式有直接关系,“劳动号子”的分类也是根据传统劳作方式来分类的。根据《中国民间歌曲集成·安徽卷》的资料,流传在安徽地区的音乐类“非遗”中“劳动号子”的类别主要包括:农事号子、建筑号子、搬运号子、船工号子、放排号子等几个大类。具体来说,农事号子主要是指劳动人民在从事农业类劳动生产时唱的“号子”,包括打麦号子、舂米号子、车水号子、数水号子、挑担号子、打夯号子、打硪号子、抬石头号子、抬煤号子、淮河船夫号子、长江船夫号子、巢湖船夫号子、青弋江船夫号子、小鸡号子、小鸭号子等类型。从命名中就可以看出,打麦号子发生在麦产区,是劳动人民在打麦子的时候唱的;舂米号子发生在稻产区,是劳动人民在收割稻子以后舂米过程中演唱的;各类船夫号子是生活在某一水系的船夫在劳动时候唱的。这一区域劳动人民的生活中做什么,“劳动号子”的内容也就包括了什么。“劳动号子”的内容和分类命名有着直接的对应关系,其名称直接来源于内容。

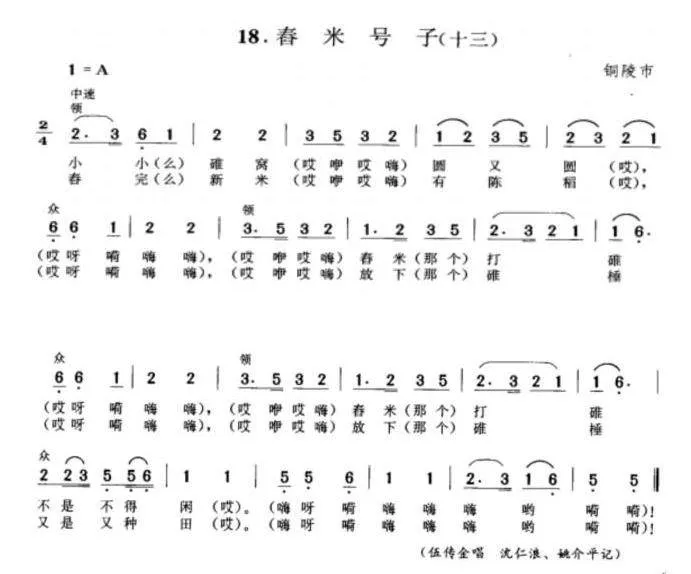

《中国民间歌曲集成·安徽卷》中的“舂米号子”主要集中在繁昌县、当涂县、巢县、无为县、含山县、铜陵市这几个安徽中南部的稻产区。“舂米”是传统劳作过程中的一个“脱壳”工作,就是把谷物放在石臼里面用杵捣去外壳,就是米糠,然后剩下的就是白米。“舂米”在旧时是一个非常费人力的辛苦工作,“舂米号子”里面使用的“呦”“嘿”这类的衬词很多。“舂米”也是一个需要耗费很长时间的重复性劳动,劳动者一边“舂米”一边唱“舂米号子”,也是一个打发时间、丰富生活、缓解疲劳的方式。“舂米号子”一般采用多段重复的方式,内容较有故事性和叙述性,不仅有表达劳动辛苦的,还有表达爱情和对旧社会不公平控诉的,内容丰富多彩。

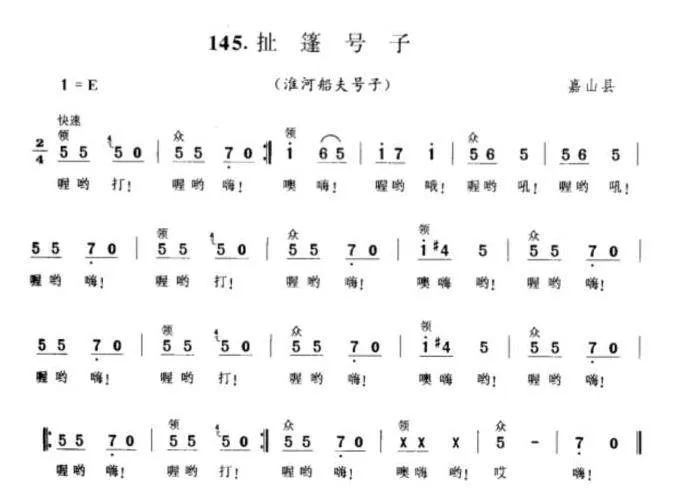

“淮河船夫号子”主要流传在蚌埠、嘉山(现明光市)等淮河岸边的区域,是历史上淮河两岸的船夫在打锚、上档、撑篙、打篷、摇橹、划桨、背纤、绞关、扯篷、拉网等工作时,为统一劳动节奏、鼓舞干劲而唱的歌曲。多四二拍节奏,多“呦”“嘿”“哈”“嘿”等衬词,多为“一领众和”的演唱形式,多下滑音、多中速,音乐节奏型丰富。

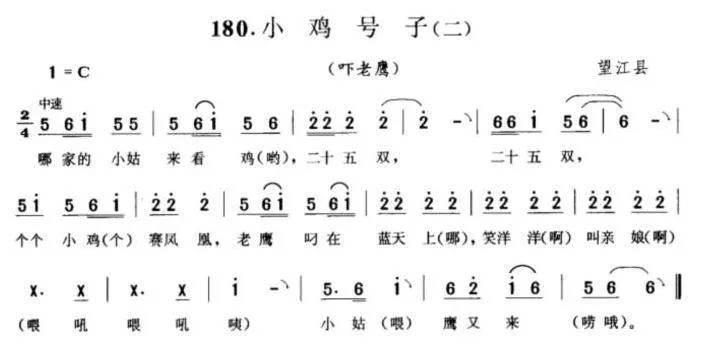

“小鸡号子”主要是驱赶来吃家里养的小鸡的老鹰时唱的歌,所以“小鸡号子”又称“吓老鹰”。唱歌的场域多发生在农户院子或家门口,由于要驱赶老鹰,所以音乐节奏比较密集,多“一音一字”,内容有告诫家里人要小心老鹰来吃小鸡的,也有表现家里养的小鸡被老鹰吃了之后自己很生气和懊悔的。

高中音乐“安徽非遗”课程中“劳动号子”版块的教学方法

“美育是审美教育,也是情操教育和心灵教育,不仅能提升人的审美素养,还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵。”“2017高中音乐新课标”提出了“核心素养”概念,具体包括审美感知、艺术表现、文化理解三个方面的要求。对标“2017高中音乐新课标”中“核心素养”的三个要求:从“审美感知”的角度来说,学生可以在“劳动号子”的音乐中,整体上认知音乐艺术的音响特征和文化背景,可以体会和“看到”传统社会中劳动人民的真实生活,也能够感受到他们的内心情感;从“艺术表现”的角度来说,“劳动号子”节奏明快,音域不宽,内容明确,比较适用于小型作品排练,培养高中生的团队协作能力;从“文化理解”的角度来说,高中生通过“劳动号子”理解音乐文化是人类文明的一部分,热爱中华民族的音乐创造成果,增强民族自豪感,提升爱国主义情操,培养拥抱文化多样性的人文情怀。同时,对标“核心素养”的要求,音乐类“安徽非遗”中“劳动号子”版块的教学方法以“三大教学法”和“以音乐为基础的综合教育”的多元音乐方法为主。

达尔克罗兹教学法、柯达伊教学法和奥尔夫教育法也被称为“三大教学法”,它们产生和发展于18世纪下半叶和19世纪。三大教学法是在欧洲启蒙运动的洗礼下产生的,它们是由达尔克罗兹、柯达伊、奥尔夫三位音乐家提出和创立的,他们所倡导的音乐教育法改革的共同特点为:音乐不是目的而是手段、音乐为培养人而服务,充分尊重每一个个体的身心感受。具体表现在发掘每一个孩子自觉的音乐实践、强调身心协调综合表达、强调节奏训练、重视音乐的文化范畴等方面。

达尔克罗兹教学法、柯达伊教学法和奥尔夫教育法的主要教学方法是符合强调“审美感知”“艺术表现”“文化理解”的“核心素养”内在要求。首先,“劳动号子”是漫长时代中安徽地区先民在传统劳动过程中所唱的歌曲,由于“劳动号子”大多起到统一节奏、鼓舞干劲的作用,所以“劳动号子”一般节奏感非常强,重音明显,重音和非重音之间的音量差别比较大;其次,“劳动号子”的内容来自于传统劳动,所以在教学过程中,也可以增加高中生对家乡传统劳作方式的了解,增强高中生对家乡传统优秀文化的了解和认同,增强文化自信。

达尔克罗兹教学法、柯达伊教学法和奥尔夫教育法同时还很强调“音乐实践”的重要性,提出在“实践”中认识和体验音乐。“劳动号子”的音乐一般音域不宽,节奏感强,内容与传统社会中的劳作有关,有的表达了劳作的辛苦,有的表达了农业生活的趣味性,也是传统时代劳动人民在劳动生活和精神情感世界的真实反映。“劳动号子”在高中音乐教学中的展开和运用,易于从“实践”入手,从排演小型作品并开展演出入手,提升高中生的综合素养和能力。

“以音乐为基础的综合艺术”是由我国著名音乐教育学家管建华提出的。管建华老师曾经在《对以音乐为基础的中学综合艺术教育课程的思考》这篇文章中详细叙述过这一体系。管建华老师论述了包括综合艺术教育的哲学、心理学和文化学基础和以音乐为基础的综合艺术教育的思维发展和以音乐为基础的中学艺术教育课程标准框架构想这几个部分。文章所提出的主要观点有“从当今发达国家的音乐教育来看,已经把音乐教育的目标主要放在文化及人的发展上”“本标准中音乐及艺术的‘艺术’‘文化’包含绘画、工艺美术、服饰、建筑、文学、诗歌、戏剧、戏曲、歌剧、舞蹈”等。

音乐类“安徽非遗”中的“劳动号子”版块教学,对标管建华老师提出的“以音乐为基础的综合艺术”,在以“劳动号子”的音乐演唱为基础上,可以增加且融为一体的艺术形式包括服饰、诗、戏剧等。其中“服饰”可以穿上符合真实劳动场景的劳作的衣服、“诗歌”则是歌词的朗诵、“戏剧”部分是同学们可以用表演的方式再现劳作的过程,把“舂米”“吓老鹰”的过程通过边唱边表演的方式展现出来。这一版块的教学既可以运用在一般课堂教学中,也可以运用在选修课、课外活动或艺术节演出等实践中。

采取“三大教学法”和“以音乐为基础的综合教育”为主的教学方法符合《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中立德树人根本任务的要求,有助于学生形成适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,也符合学生核心素养中人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新的“六个内容”,同时涵盖了“文化基础”“自主发展”“社会参与”等三个方面。音乐类“安徽非遗”中的“劳动号子”版块教学,采取“三大教学法”和“以音乐为基础的综合教育”的方式,是符合“普通高中《音乐课程》标准(2017年版)”要求的。

作者简介:

韩凌,1984年出生,女,音乐学硕士,讲师,研究方向:音乐学理论。本文为安徽省2022社会科学规划青年项目:省级非遗“云梯畲族民歌”的传承与发展研究(AHSKQ2022D176);2022安徽省教育科学研究项目:“核心素养”视域下高中音乐“安徽非遗”课程研究(JK22046)。作者单位:合肥师范学院音乐学院。