文博影视资源在华文教育教学中的应用

2024-12-31李文婷蒋晶刘佳珺

华文教育是指以海外华人为主要对象而进行的中华民族语言(主要是汉语言)和中华优秀文化的教育。华文教育是华人华侨的需求,肩负着培养中华民族感情的重要责任,是促进中外文化交流的重要渠道。

随着国家实力的日益增强,华文教育逐渐担负起向海外传播中华优秀传统文化的使命。华文教育以中华优秀传统文化丰富华人华侨的精神世界,让华裔新生代感受到中华文化的博大精深,发自内心地热爱中华文化,主动“把根留下”。当越来越多的非华裔人士开始学习汉语时,华文教育就成为了培育中华文化软实力的天然平台。

目前,华文教育课堂存在重语言学习、轻文化传播的问题,学习者难以深刻理解中华文化和当代中国。以《国家宝藏》为代表的国家优质文博影视资源是传播和普及中华优秀传统文化知识、构建当代中国形象的重要媒介。在华文教育教学课堂中引入文博影视资源,不仅提供了规范优雅的汉语示范,更展现了中国传统文化的精髓及当代中国的时代特征,将助力夯实海外华文教育的文化之基,促进中外文化互鉴和交流。

华文教育中传播中华优秀传统文化

面临的问题

华文教育课堂一般通过课堂教学活动或文化体验活动来讲解中华传统文化,如品尝中华美食、体验传统节日等。虽然活动能够引起汉语学习者的兴趣,但带给学习者的文化熏染大多停留在感官体验上,并不能让学习者深入理解中华传统文化的深刻内涵。

此外,文化教学中“文化中国”与“现实中国”的联结松散,教学活动中多重视“文化中国”内容的呈现,对“现实中国”的展示则相对较少。

文化中国包含中国历史、文学、民俗、礼仪、信仰、传统价值观等内容,是中华优秀传统文化的具体体现。现实中国则是展现中国形象的重要文本,体现了当代中国的改革开放、经济成就、创新发展、世界贡献,构建活力迸发、和谐包容的形象。然而海外汉语学习者对中国的理解大都来自西方的新闻媒体、文学作品和历史文献等,往往是西方社会意识形态化的中国想象,大量充斥着中国负面形象。学习者难免存在对中国文化的刻板印象和文化偏见。

文博影视资源《国家宝藏》在华文教育

中的应用:特点和意义

《国家宝藏》是近年来以传播中国传统文化为目标,传播范围较广、效果较好、已经走出国门的文博影视资源。该节目以娱乐综艺的方式,将历史文物与当代生活深刻联系在一起,充分挖掘文物所蕴含和传递的当代中国时代精神,既普及了历史文物的基本信息,也提高了观众对传统文化的关注度,更是在潜移默化中向世界全面展示中国、中国人、中国精神、中国价值。

《国家宝藏》节目中所选取的文物集中体现了中华传统文化中的优秀部分,并通过浅显易懂的方式,加深观众对传统文化的认识和理解。如甘肃省博物馆的“铜奔马”,广东省博物馆的“宋金项饰”分别代表了陆上丝绸之路和海上丝绸之路的悠久历史,充分体现了包容开放的中华文化特点。湖北省博物馆的“曾侯乙编钟”突显了中华民族自古以来尊重“正音”“正统”“贵和”的理念,彰显了不同于西方文化的中华文化独特性。四川省博物院的“制盐画像砖”代表了中国古代先进的科技,挑战了中国科技落后不如西方的刻板印象,展示了中国实力。故宫博物院的《千里江山图》、“乾隆各色釉彩大瓶”、“金瓯永固杯”和陕西历史博物馆的“懿德太子墓壁画《阙楼仪仗图》”分别展露了宋代、清前期和唐代中国磅礴的盛世风范,古代强盛王朝时的“中国”意象跃然眼前。

云南省博物馆的“聂耳小提琴”、湖南省博物馆的“皿方罍”唤起了近代中国历史低潮屈辱的国家记忆。对比今时今日的幸福生活和中国在世界上的地位,观众的爱国热情和文化自信被唤起。上海博物馆的“战国商鞅方升”和湖北省博物馆的“云梦睡虎地秦简”分别体现了秦人变法、完善法制的改革精神。秦人的精神依然鼓舞着今天的中国人勇于变革,关注民生,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”前赴后继地努力。

《国家宝藏》在华文教育教学中的应用意义:激发学习者好奇心,提高学习兴趣。以新疆维吾尔自治区博物馆“伏羲女娲图”为例,伏羲女娲相拥交媾产生的双螺旋结构与人类基因DNA的双螺旋结构相差无异,这使人类起源这一熟悉又陌生的文化话题变得更具吸引力,激发了汉语学习者对中国文化中生死观和人类起源说进行深层次的探索和思考。

链接真实文物,以立体多元的方式展现文化知识,促进对中国文化的深刻理解。以广东省博物馆的“金漆木雕大神龛”为例,抗日战争中保护“陈氏家、族神龛”的故事展示了永存不灭代代相传的家族精神,通过故事展示,学习者能够轻松理解中国人的传统宗族观念和爱国精神。

提供汉语使用情景,提升语言和文化学习质量。汉语言及中国文化学习是一个需要不断积累、内化的过程,需要在尽可能多的交际情景中进行体验和练习。以《国家宝藏》为代表的文博影视资源,每句台词都是静心设计过的,体现了现代汉语的优雅,是标准的汉语表达方式。每一个字词都是中国文化的重要载体。节目中展现了大量的汉语词汇使用情境,给学习者提供了沉浸式的汉语学习语境,促使学习者不是简单认识几个汉字,而是能够通过汉字表达了解汉语文化。

《国家宝藏》在华文教育中的应用:

策略和设计

根据学生的实际语言水平,结合学生兴趣,选择与教材内容相关、与学生生活相关的资源开展教学设计。面对儿童汉语学习者,可挑选儿童演员参演反映儿童生活的影视片段,如辽宁博物院文物“鎏金木芯马镫”。该节讲述了民族女英雄花木兰和战马的故事,马是儿童喜欢的动物。《战马》是由英语世界知名小说改编成的影视和话剧作品,广为人知且深受欢迎。花木兰的故事曾被拍摄为迪士尼动画片而被西方儿童熟知。与儿童发生联系的影视资源,则会受到关注,引发好奇。

结合文化元素梳理文化主题,以文博影视资源为载体创新课堂导入。以故宫博物院文物“金瓯永固杯”为例。《国家宝藏》中该影视片段可以配合“新年”主题的课程导入,不仅引导学生了解古代帝王的新年习俗,更鼓励学习者探索当今中国人的新年习俗,进一步可拓展诸如《元日》这样的新年诗句,探讨新年礼物中外差异的话题、在班级模拟新年场景等。

影视资源与线下参观相结合,强化文化体验,加深文化认知。课堂影视资源提供的感官刺激,虽然能吸引学习者的关注和兴趣,但这种文化体验是短暂且被动的。博物馆提供了天然、沉浸式的文化情境。课下安排或引导学生实地参观当地博物馆中相关中国展厅或展览,有助于强化文化概念的认知,深入理解中国文化。

以《国家宝藏》为代表的文博影视资源往往是中国文化及汉语高级表达的高度浓缩。首先应该明确,对于词汇量尚不足够的初级阶段学生,课堂引入文博影视资源旨在通过视频欣赏和引导实地参观,激发学习者学习汉语的兴趣,初步了解中国文化。通常来说,利用文博影视资源进行文化教学的主要对象是具有中高级汉语水平的汉语学习者。

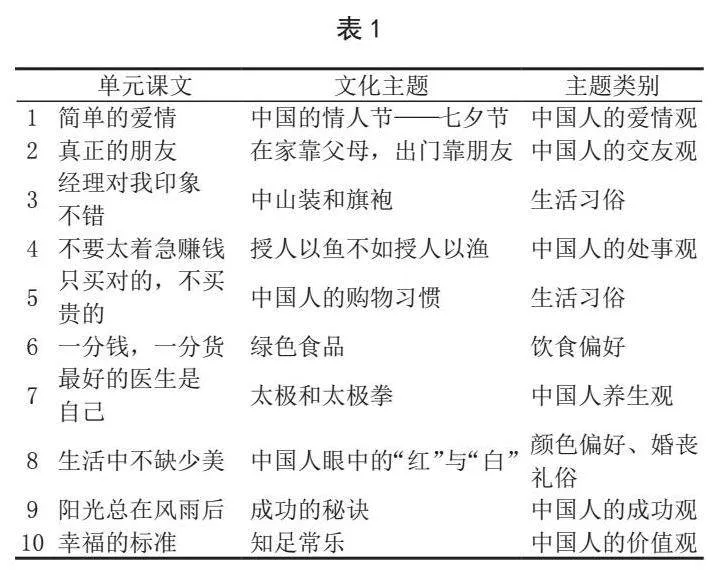

在具体教学应用中,以国家汉办HSK标准教程第四级上册为例,其中涉及的文化主题如表1所示。

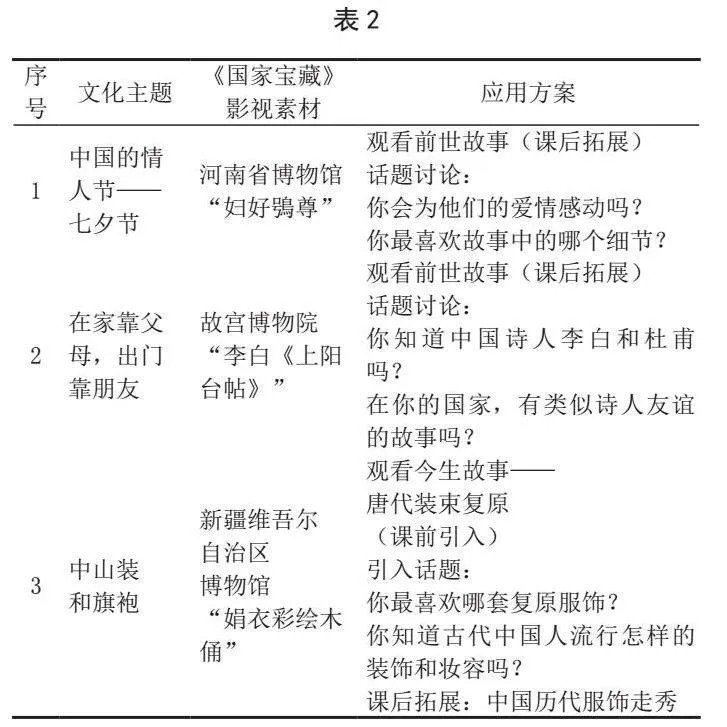

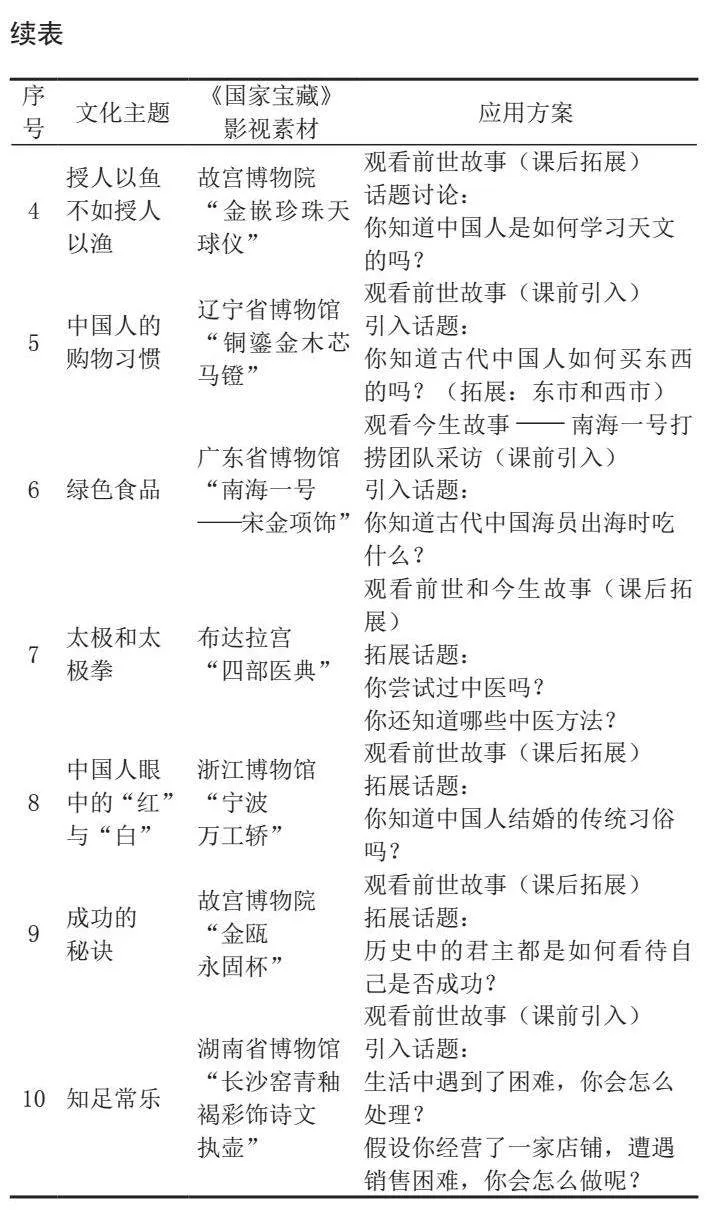

针对本册教材课文及文化主题,可应用《国家宝藏》影视资源,设计如表2所示。

诸如《国家宝藏》的文博影视资源,以其多样的演绎方式、规范优雅的汉语示范,展现了中国传统文化精髓,以及当代中国的时代特征,有助于海外汉语学习者学习汉语,了解中国文化,改变对中国的刻板印象,促进跨文化认知和交流,助力中国文化向世界传播,促进中外文化互鉴和交流。

本文为广州市耐普电源有限公司职业教育服务国际化研究与实践(2021-cxy-05)。作者单位:广东工贸职业技术学院。