高师作曲技术理论课程在中小学音乐教学应用中创新性转化的思考

2024-12-31陈羽涵

当下,高师作曲理论课程主要教授欧洲调性时期的作曲四大件,力图使学生了解、熟稔古典音乐时期的创作技法。在中小学音乐教学的应用中,学科的理论性与传统性需要师范生对知识进行创新性内化,从而与实践需求接轨。“物物而不物于物,则胡可得而累邪”,事实上,理论与实践并没有主次之分,理论知识学习应善于利用实践所需,挖掘出理论核心,从而缓解“物于物”的状况。就此而言,本文所提出的“理论核心”指代两层含义:一是可以直接转换为教学实践所需的作曲理论知识,二是通过与其他技能(如钢琴、声乐)融合间接转化为教学所需的作曲理论知识。

“理论与实践徘徊”的形成原因

王自东教授曾提及,高师作曲理论教学的二重属性——音乐专业性与教师职业性无法分割,会导致两者应接不暇。除此之外,下述两方面的影响亦不容忽视,一为理论来源,二为学科认知。

一、中西方音乐文化差异

基本乐理、作曲技法、音乐教育体系、体系音乐学、音乐美学等西方音乐知识因具逻辑性、科学性、系统性而被奉为主流知识话语,并延续至今。对于不属于这个体系的音乐知识便以“不科学”而被排除在外。于是,本土音乐则是作为西方音乐知识的“他者”和“客体”存在而被建构,本土音乐知识话语随之消解。

中小学音乐教师面对的教学主体是中国的青少年儿童,主要课程为教唱与欣赏课,教材上的音乐体裁大多是中国声乐作品,这些歌曲以地方民歌和近几十年来的新编创作歌曲居多。中国传统音乐,显现出以古琴音乐为代表的单音——单线思维特征,这和西方的多声部音乐观完全不同。联系实际,体现为音乐师范生学习四部和声后无法转换为键盘和声用于编配钢琴伴奏,或僵硬地使用西方传统和声思维鉴赏中国音乐的旋律形态以及使用传统曲式分析方法带学生解读中国音乐的结构,显然无从下手。

二、“音乐整体观”思维缺失

国家教育部发布的全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案为:“培养德智体美全面发展,掌握音乐教育基础理论、基础知识、基本技能,具有创新精神、实践能力和一定教育教学研究能力的高素质的音乐教育工作者。”高师音乐专业生源的选拔常通过各省的艺术统考来完成,艺考模式大多考查考生自选主专业和副专业的技能水平,辅以视唱练耳、乐理等音乐素养相关知识。步入高校后,高师培养注重于主方向的技能考核,师范生对其专业的学习观念局限于技能的提升,而缺失专业中师范性的思维意识。学校虽然有声乐、钢琴必修课与一些音乐教育学的理论知识,但学生并不会重点修习,和声、曲式这些偏理科的课程更成为负担。追根溯源,在于学生尚未充分认知“音乐整体观”。由于这些课程的教学始终是相辅相成的,如若相互脱离,便无法学以致用。学习传统和声并不能只拘泥于四部和声写作,钢琴专业的学生可以尝试学习键盘和声知识,掌握即兴演奏能力;声乐专业的学生可以尝试使用和声曲式知识创作一些歌曲,训练课程方案中的创新精神与实践能力;器乐专业的学生可以使用复调与配器知识来写一些简短的器乐作品,培养中小学音乐教学中器乐欣赏课的教学能力。上述目的并不是让音乐师范专业的学生成为作曲家,而是期望学生能够将作曲理论学科与主专业进行融合,掌握一些教学技能,使所学理论核心化,更为贴近实践需求。

作曲理论与一线教学的联系

作曲理论学科涵盖的内容为——和声、曲式、复调、配器。当下中小学音乐教学对教师的基本音乐技能与音乐素养要求较高,根据大部分中小学招聘公告归纳,考核的内容主要包括:声乐、钢琴、即兴伴奏、舞蹈、小器乐演奏、无生授课等等。一些大城市的要求更为全面,涵盖了合唱指挥、音乐创作能力的考核,这在一定程度上体现了高师音乐教育专业的培养目标。中小学音乐教师看似对人才的要求过于全能,然而这与前文所述的“音乐整体观”不谋而合。

无论是审美与实践,不可否认的是中小学音乐教学并不是培养演奏和演唱的“机器”,而是对音乐有足够兴趣、良好的音乐审美、较高的音乐素养、正确音乐价值观的学生。音乐审美与音乐实践过程均要求更多关注音乐本身,而不是一味重视演唱、演奏技能的考察。如何去引领学生关注音乐本身?中小学音乐教学中最重要的教具是钢琴,无论是欣赏课、教唱课、合唱课、编创课等等,离开了钢琴便寸步难行。例如,在教唱课上,若能编配出一首和歌曲风格完美融合的伴奏,学生的歌唱欲望、学习兴趣、对音乐的理解会更为深刻;在鉴赏课上,通过钢琴将所听音乐进行各个要素的分析,甚至能够弹奏另一乐曲进行比较分析,将显著提升鉴赏效果。因此,熟练掌握钢琴即兴伴奏、演奏是一项至关重要的技能。高质量的即兴伴奏实质上是具有一定设计性的作曲过程,是向学生传递音乐语言的有效手段。因此,即兴伴奏不仅与作曲理论的四大件密切相关,而且是融合钢琴技能将所学理论核心化的关键步骤。其他方面,如一线教学所需的作品分析能力,也或多或少能从课程中汲取养分。

作曲理论知识在一线教学中的应用尝试

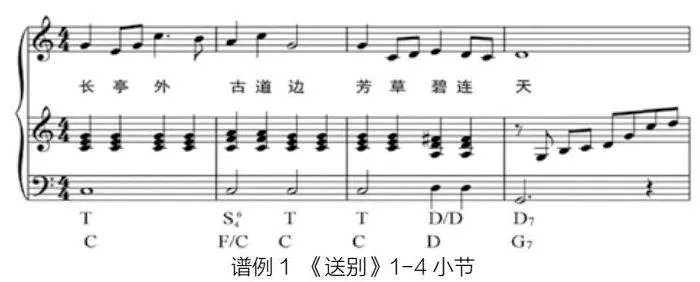

大部分高等师范院校音乐教育专业开设的和声课采用的是俄派的杜波夫斯基、斯波索宾等四人合著的《和声学教程》为教材,教学内容为四部和声写作与和声分析,旨在使学生掌握西方18、19世纪的和声语言。本质上,音乐师范作曲理论课程的开设目的并非直接对应于中小学音乐教育实践,而是侧重于了解西方调性时期的作曲技法,这为该课程在一线教学中的创新应用与发展留下空间。不可否认,课程内容是拉莫、贝多芬等伟大理论家、作曲家共同探索出的优秀成果,是西方乃至全世界取之不竭的和声素材宝库。学习这些知识对于理解共性写作时期的和声语言具有很大益处,且当代中小学教材中的音高组织思维依旧是以大小调体系为基础,但音乐是不断发展的,我们正身处当代中国的文化语境下,古典时期的和声语汇与写作规范并不一定适用于此。因此,在扎根于基础知识的同时,不能被理论历史性所限制,这一观念也同样适用于西方传统作品的曲式分析教学。本文以中小学音乐教材中《送别》为例,说明如何将所学作曲理论知识转化为实践。

谱例下方第一行是传统功能和声标记,第二行是当下常用的字母标记。观察和声配置,可以看出,歌曲的编配和传统和声有着相当多关联性。首先,从功能使用上来看,采用了传统和声T-S-D三大功能进行,只是开头使用了不常见且不易于揭示调性的变格进行。这是由于旋律因素所致,也是与四部和声写作的一点不同,歌曲的和声编配应该为听觉以及实际效果服务,不能局限于传统和声的固定进行模式。其次,开头两小节加上第三小节的第一拍为主持续,这是传统和声用来稳固调性的常见手段,在实际歌曲编配中可以良好的适用。再次,在乐句的半终止部位使用了属和声,这是作品的曲式结构对和声布局的重要提示,亦符合作曲理论的内容范畴。最后,在属和弦之前出现的重属和弦是和声写作的常见用法,而在歌曲当中的效果更令人称赞,它与旋律音中的调式三级音形成了属九和弦,有着极强的情绪推动效果,若使用重导和弦,那么低音的升四级音便可顺利地解决到后方属七和弦的根音,从而具有不稳定到相对稳定的解决效果,并保持了良好的低音声部进行。从上述分析可见,传统四部和声的学习对于歌曲的和声编配完全能够适用,但要有变通能力,而不能一头栽到理论当中,故步自封。这简短的四小节已经体现出和声与曲式课程对于伴奏编配的指导作用,下面几小节逐渐体现出复调学科的重要性。

谱例2是作品的后7小节,第二乐句前半部分的和声依旧和第一乐句相同,只是不再主持续,织体也发生了变化,而在这个乐段进行到主和弦完全终止时(第8小节),和声上使用的一级大小七和弦顺利解决到下一乐段开头的四级和弦,而左手从主音的低音级进下行直接落到四级和弦的根音,满足了情绪的推动和听感上的享受。对左手旋律线条的重视,并将其与右手推动的旋律相结合,显现出复调对位思维对伴奏编配的指导作用。此外,第9小节第三拍的伴奏部分直接对旋律声部进行了时值压缩的不严格模仿,借用了复调中的卡农写作。

谱例3是作品第一乐句的再现部分,虽然旋律是重复的,但为了使听觉不疲劳,再现句第一小节第三拍使用了C增三和弦,这在传统和声写作中几乎不允许,在这里是为了让C增三和弦升高的五音更好地倾向于后面的六级音,产生全新的听觉。接着,在14小节使用了二级的副下属、副属七再解决到二级,即临时以二级和弦为主和弦,使用它的II7-V7-I的完全进行,这样的和声配置与开头相同的旋律形成了色彩上的对比,也使听感上更为丰富。从中可以察觉出,即兴伴奏的编配思维是完全基于作曲理论所学内容,但在编配过程中伴奏的听感与可唱性居于主位,必要时需牺牲一些传统的和声写作进行与和声选用规则。因此从实践中挖掘出这些核心理论再进行运用,不用理论生搬硬套,才是解决问题的办法。

维吾尔族民歌《青春舞曲》的和声编配十分简单,仅是小调主和弦与属和弦的交替,因此需要在伴奏织体上下功夫才能体现其特有的民族风格。要成功表达歌曲中活泼的青春气息,并非易事,但如果借用中国戏曲音乐板腔体中摇板(快打慢唱,京剧中称为紧拉慢唱)的节奏特征,产生的效果是惊奇的。这一手法更是成功运用在民族歌剧的交响乐伴奏中,如民族歌剧《江姐》。如果再借用该曲中弦乐组的配器手法,设计《青春舞曲》的伴奏织体,节奏和织体的搭配更是相得益彰,且融入的戏曲元素使得歌曲更具民族风味。

本文仅以即兴伴奏环节为例,对作曲理论学科的创新性转化进行思考,然而在具体实践中,是否有更适用的环节来发挥学科的应用价值,值得进一步探究。“君子使物,不被物使”,技术理论性较强的作曲四大件开设在音乐师范专业中,如果不加以灵活转化,很容易陷入“被物使”的境地。

作者简介:

陈羽涵,男,2000年5月出生,江苏省盐城市人,研究方向为作曲技术理论。作者单位:安徽师范大学音乐学院。