九州大学法文学部与中国留学生

2024-12-31金珽实池孝民赵超敏张天马丽杰

留学生作为中日交流的重要一环,在思想文化传播等方面发挥着不可忽视的作用。本文以九州大学“大学文书馆”馆藏资料为基础,从《法文学部写真集》学生名册上的留学生数据、法文学部的历史、大学报纸刊登的报道三个方面对留学于该法文学部的中国留学生进行探究,从而发现九州大学法文学部在创立之初便接收了包括中国在内的亚洲留学生,在以尊重学生自由为基调的治学方针下培养出的中国留学生在归国以后活跃于政界、实业界等诸多领域且担任重要角色。

九州大学“大学文书馆”收藏着法文学部的相关资料。资料中记录了于1932—1935年和1939—1944年间进入九州大学法文学部的学生名单,该名单被按照五十音图的顺序排列存档,并妥善保存。

关于九州大学留学生的先行研究,如:根据折田悦郎的关于九州大学留学生的基础研究,发现——折田悦郎在《关于九州大学留学生的基础研究》中写道:本研究将在现行研究的基础上,以《法文学部写真集》为基础制作留学生数据资料,并以法文学部的发展历程、九州大学发行的报纸、报道以及收集的史料等为参考,对中国留学生展开研究。

学生名册上的中国留学生数据

以共计133页的学生名单为基础,总结了留学生的数据,中国留学生的情况如下所示:

1932年入学:郭秀峯、黄东源、彭伟烈(经)

1933年入学:张兆丰(法)柏汉云、刘安、李荫南(经)

1934年入学:谢乐康、苏芷城(法)于瑞熹、周树嘉、赵生仲(经)谭建博、磨金铭(专业生)

1935年入学:蔡南冠(文)汪诒蓀、黄冯明、项元民(女)、沈亚清、陈葆仁、陈仲连、张効良、张延凤、张光业、宋雯芳(女)、雷鸿坤、刘书传、唐野夫、俞蔚然、叶元华、史载(专业生)

1939年入学:韦东年(法) 周去非(专业生)

1942年入学:魏融(经)宋道生、尚希圣、潘畏(专业生)

1943年入学:徐以建、张华荣、陈名全(法)、刘仲华(经)、李书祺(文)

1944年10月入学:张兆明(经)

上述数据显示,1932—1944年间,中国有44名留学生在法文学部就读,其中女生两名。

法文学部的历史

九州大学法文学部是日本政府扩充高等教育机构计划的一部分,根据文部省224号敕令初步设立于1924年9月26日,在随后的225号敕令中确定了其所授课程的课程名称及数量,1925年4月20日举行了第一届入学仪式。当时的法文学部创立委员、后成为系主任的美浓部达吉强调,法文学的意义是“塑造混沌的匀称的文化人”。从入学仪式的第二天即4月21日开始正式授课,1928年3月迎来了第一届毕业生。起初共有哲学和哲学史第一、伦理学、社会学、民法第一、政治学、政治史、外交史、经济学第一、西方史学九个课程,1927年发展为四十个。法文学部的治学方针为以尊重学生的自由为基调。选修科目内不设置必修制、选修制,而专门在选修制下的多个科目中分组,并设立法科、经济科、文科,此做法着眼于完全确保学生自由地探求自己的专修科目。这一学制主旨得到了广大学生的共鸣,赋予了法文学部发展的活力。也就是说,法学学士、经济学学士、文学学士在毕业以后才加以区分,在校期间学生可以听讲每个学科的课程,最终所属学科由后来学生最终取得的学分决定。

九州大学法学部第一届毕业生具岛兼三郎,在福冈出版的书本《高举自由之学灯——九州大学法学部六十年发展历程》中如下叙述:

这里的讲课一般都是新鲜而热情的,即使是被社会忌讳的问题,也会大胆地对其进行分析。老师告诉我们,即使是被世人认为危险思想的思想,其中也有人道的一面,有合理的一面。而且,学生根据自己的喜好选择课程,无论是法律还是政治课,抑或经济、历史、哲学、文学课,都可以自由地听到自己想听的东西。所以,与被强行灌输讨厌的东西不同,学生学习的积极性很高,教室里充满了热情的气氛。

据此可知,《高举自由之学灯》确为事实。但是,在1930年3月7日的评议会上,以“在第三条中增加本学院的授课科目及各科目的学分,主要是为了满足时代发展的需要,增加学科目,与其他帝国大学的授课科目保持权冲”为由,提出并通过了修改法文学部规定的提案。根据该提案,专业设立开始向法、经、文三科分立转变。

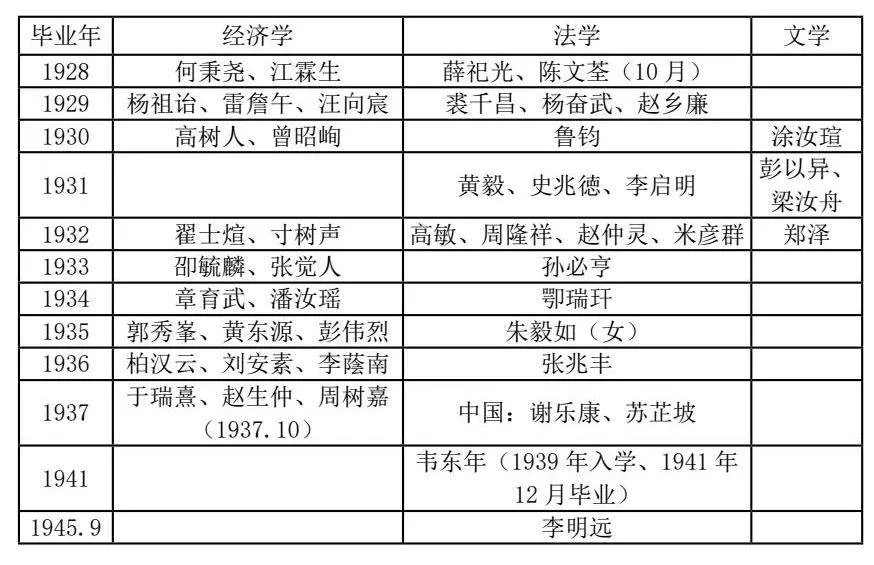

在九州大学档案资料中:《九大法文会·昭和14年11月发行会员名册》《九大法学系同窗会会员名册》《1963年10月现在毕业生名册》《1939年11月发行会员名册》上,可以查询到1928—1945年的经济学和法学毕业生。

综上所述,1945年前在九州大学学习经济学和法学毕业的留学生分别为26名、22名。关于学习文学的毕业生,将作为今后的课题进行研究。

这里值得特别提及的是,基于法文学部的设置,九州大学首次允许女子入学。女性听讲志愿者的出现,引发了九州大学关于接受女生的讨论。在教授会和评议会上的讨论,已经不仅限于允许女生听讲个别课程的水平上,而是发展到评判女性承认大学教育与否的程度,最后协商的结果是,只有法文学部和农学部向女性开放。1925年1月14日,法国文学部制定了相关规定,其中一条是在入学者的学力检定资格中追加女子高等师范学校,由此正式开启了女子入学之路。与此同时,第一次入学考试有3名应试者,其中2名被录取。

第一位女子留学生是1929年入学的韩国留学生赵贤景,主修西方史,其次是1931年入学、1935年毕业的中国留学生朱毅如,还有1935年入学的中国留学生项元民和宋雯芳。战前的女留学生包括法文学部、农学部、医学部的专业生在内,共有29名在籍。

九州大学报纸刊登的报道

九州大学法文会本着协同自治的精神,以谋求会员相互和睦、陶冶身心为目的,于1927年4月,由法文学部教师、职员、毕业生及学生组织创办,会长由法文学部部长担任。随着法文会的成立,学友会总务部拨出预算,于1927年6月18日发行了《九州大学报纸》。如:九州大学档案资料中写道:先确认时任九州大学法文副手张兆丰的文章。张兆丰,福建省出生,1933年从长崎高商进入九州大学法文学部,1936年毕业,后成为九州大学法文助手,执笔了《留学生日后物语》,其中关于法文学部的介绍如下:

大正十二年创立以来,来此学习的留学生络绎不绝,已经在昭和三年送走了第一届三名毕业生。到昭和十一年三月为止,虽不过十载岁月,然毕业生无论是在数量方面,还是在质量方面,都不亚于其他系部的诸位前辈。头脑明晰的学生云集,毕业后的活动可圈可点,莫笑其尚且弱冠之年,却不论是在外交、行政、实业界、银行界,还是作为新闻工作者,都成绩斐然。毕业生无年龄超过三十五岁者,其前途可谓不可限量。

在三十九名毕业生中,活跃于教育界者最多,多达十五名。这十五名当中有十三名是国立大学的教授,其中亦有陆军大学的教授。他们几乎都是三十来岁的年轻人,所以今后在教育界的活动值得期待……

这些教授们的名课名著在中国亦影响甚大,出版界争相给予出版上的便利出版其成果。本系毕业生的著作在中国最大的书店——商务印书馆的出版物已经汗牛充栋。并且,其著书理论透彻,内容充实,治学态度认真,在此加以介绍,也并非毫无意义之举。

其次提及的是在政界享有盛名的十名、实业界四名及其他几名毕业生。

在此听说,有人在政界呼风唤雨,这才是法文学部存在的原因所在。调查得知,此人是昭和七年法学科毕业,现任南京政府外交部亚细亚司长的高宗武先生。他在南京乘坐斯图德贝的私家车来回奔忙,或者搭道格拉斯飞机,终日整夜穿梭于上海、成都、广州及庐山之间,政务殊为繁忙。目前作为中日邦交的主角活跃在第一线,其肩负责任重大,作为南京政府大将总指令的股肱之臣,他是独一无二的日本通。如今,他正在与老朽的三越大使须麿总领事进行和平谈判,在虚虚实实的外交战的光辉舞台上独当一面,作为民国四亿民众舆论的代言人,其苦心苦衷实难体谅。

其他出身于法文学部且在外交部科长职位就职者有三人,成都事件中国调查委员的邵毓麟是日本科长,昭和八年出身于本校的经济学士。另外,外交官周隆痒的日语水平甚至在日本人之上,学业成绩几乎皆为优等,其头脑之清晰,连教授都称赞不已,此事至今仍作为话题被广为传讲。

那位著名的中华民国女法学士朱毅如女士(昭和十年毕业)曾任江西省立大学教授,但因健康原因一度辞职,目前已经康复,在南京政府立法院编辑处专门编写女子立法。本应该对其他优秀分子加以介绍,无奈篇幅有限,一旦讲来又恐成长篇大论,故止言于此。

如上所述,国家有为之志士仁人的顺利培养,得益于九州大学教授的指导和其非凡的学识,中华民国实乃不胜感激……

如上所述,九州大学发挥了亚洲据点这一地域特性,法文学部创立之初,就开始接收了包括中国在内的亚洲留学生。通过本研究可以得出以下结论:

法文学部的治学方针以尊重学生的自由为基调,学生可以自由探求自己感兴趣的科目,法学学士、经济学学士、文学学士在学生毕业以后才加以区分,充分调动了学生的学习热情,保证了学生的学习成效。

基于法文学部的设置,九州大学首次允许女子入学,开启了女子入学之路。其中,中国留学生朱毅如毕业于1935年,据时任九州大学法文助手的张兆丰在《九州大学报纸》上刊登的文章可知,朱毅如毕业回国后曾任江西省立大学教授,并曾在南京政府立法院编辑处专门编写女子立法。

毕业于法文学部的中国留学生高宗武、邵毓麟、周隆痒、郭秀峰等人在归国以后,活跃于政界、实业界、报业等诸多领域并成为领军人物,担任重要角色。

总之,留学生毕业回国后,在各自领域担任着领军人物,时至今日,在各个领域皆声名远播。对于本文中没能展开研究的先贤们,笔者将作为今后的课题,继续致力于挖掘和研究与留学生们相关的新史料。

本文系河南省哲学社会科学规划项目“近代日本九州地区豫籍留学生资料整理与研究”(编号:2021BLS019)成果。作者单位:商丘师范学院外语学院。