《沂蒙山,永远的爹娘》音乐戏剧分析

2024-12-31高畅

作为音乐与戏剧有机结合的产物,歌剧自形成以来受到了很多人的喜爱。咏叹调《沂蒙山,永远的爹娘》选自于原创民族歌剧《沂蒙山》,是女主人公海棠的唱段,这首作品在歌剧中起到了升华主题、画龙点睛的作用。同时这首作品的音乐和戏剧联系紧密,本文将从音乐、戏剧的方面结合来深入研究这首作品。

《沂蒙山,永远的爹娘》出现在全剧的最后一场,也是最核心的一首咏叹调。这首咏叹调不仅旋律优美,给人以听觉的享受,更是将整部歌剧的情感推到最高潮,丰富了海棠这一角色的人物形象、升华了主题,这又体现了其戏剧价值。因此,在本文中笔者将通过音乐戏剧的角度来浅析这首作品。

《沂蒙山,永远的爹娘》戏剧分析

一、歌剧《沂蒙山》剧情概述

歌剧《沂蒙山》以大青山突围、渊子崖保卫战为题材,讲述了海棠、林生、夏荷等在国家存亡与个人命运的纠缠中牺牲小我、军民一心、团结抗战的故事。全剧共六幕,第一幕讲述了女主人公海棠和男主人公林生结婚时突然遭受日寇的袭击,在众乡亲殊死搏斗时八路军及时赶来,与村民合力击退敌人;第二幕讲述了林生和村民们为了报答八路军的救命之恩并保家卫国而踊跃参军,怀有身孕的海棠恋恋不舍地送别了林生;第三幕讲述了日寇跟着偷跑下山的村民福顺,一路到了八路军队长夏荷及伤员养伤的山洞,并要求洞中的村民交出八路军,村长九龙叔毅然带领村民代替八路军赴死,随后鬼子放火烧山洞,幸好一场大雨及时浇灭了火;第四幕讲述了林生在日寇扫荡根据地时,为保护百姓拉开手榴弹与敌人同归于尽,夏荷在生命垂危之际将自己的女儿小沂蒙托付给了海棠;第五幕讲述了四年后鬼子搜寻八路军后代,海棠为了让小沂蒙活下去,让自己的儿子小山子去引开敌人,不料小山子中弹牺牲;第六幕中,赵团长打了胜仗带领战士们回到村子,却给海棠带来了林生已经牺牲的消息。海棠悲痛地接受了这个噩耗,并将夏荷临死前托付给自己的女儿小沂蒙交给了她的父亲赵团长,得知事情经过的赵团长感激涕零。体现了沂蒙人民和子弟兵团结友爱、生死与共,共同铸就了生生不息的沂蒙精神。

二、海棠人物性格及《沂蒙山,永远的爹娘》戏剧人物分析

在这部歌剧中,观众们可以随着剧情的深入清晰地感受到海棠的成长和人物角色的逐步丰富:从少女到母亲再到最后的革命战士,这位历经了风雨却仍然坚毅的沂蒙女儿的形象逐步展现在我们的眼前。

首先,果敢泼辣、朴实善良的俏皮少女形象。

在歌剧第一幕中,海棠在婚礼上自己掀了盖头、捧起封坛酒说“干了!”体现出了她的率真泼辣、灵动俏皮。婚后,林生报名参军,海棠纵使有万般不舍,却还是尊重林生的意见,送走了他,并让他跟自己和肚子里的孩子保证一定会活着回来,成家后的海棠对爱人的担忧、尊重和不舍,更加丰富了海棠这一人物的形象。八路军伤员留在村子里养病时,怀孕的海棠自己喝野菜汤也要把粮食留给战士们,甚至在鬼子要求村民们交出八路军伤员时主动提出要代替他们下山赴死,这一幕幕都体现了海棠的朴实、善良。

其次,舍弃小我、成就大我的伟大母亲形象。

八路军队长夏荷去世前将自己的女儿小沂蒙托付给海棠,后来突遇日寇搜寻八路军后代,为了让小沂蒙活下去,海棠让小山子穿着新鞋引开敌人,小山子却在途中中弹而亡。身为母亲,让孩子去引开敌人,她能做的只有让自己的儿子穿上新鞋好跑得快一些,她是多么的无奈、挣扎;当看到自己的儿子惨死在敌人枪下时,她又是多么的痛苦、憎恨!可为了不辜负夏荷的托付,也为了革命力量的传承,在一生一死间,她只能选择用自己孩子的“死亡”来换取小沂蒙“生”的希望,体现出了她伟大的母亲形象,更展现了她舍弃小家为大家的伟大精神。

第三,坚定信念、勇敢无畏的革命战士形象。

最后一幕中赵团长回到村子里,给海棠带回了林生已经牺牲的消息,这对于海棠是天大的噩耗!可她还是坚持将小沂蒙交给她的亲生父亲,并说“俺的两个男人永远陪着俺呢!”这体现出了海棠的坚强和勇敢。随后,海棠演唱了咏叹调《沂蒙山,永远的爹娘》,一字一句中将海棠历经磨难最终成长为坚定不移的革命战士的形象刻画得淋漓尽致。随后,歌剧结束演员谢幕,林生、海棠和小山子一家三口相拥而泣,海棠又回归到自己最本真的形象:妻子、母亲,更是平凡的自己,这一角色的对比不禁让观众们潸然泪下。

《沂蒙山,永远的爹娘》音乐、戏剧结合分析

一、《沂蒙山,永远的爹娘》曲式分析

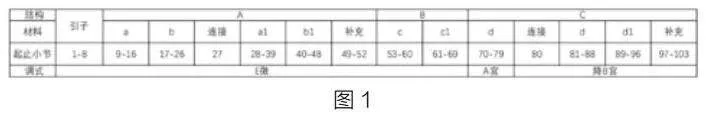

这首咏叹调为对比型并列单三部曲式,调性由E徴调式转为A宫调式再转为bB宫调式(见图1)。全曲采用了众多山东民歌的音乐素材,包括《沂蒙山小调》《谁不说俺家乡好》等,使这部歌剧充满了山东地方特色,令人倍感亲切。整首作品也不乏速度、节奏型、演唱形式等随着情绪发展变化起伏而改变,表现出更多的戏剧矛盾冲突和情感转换。

1~8小节引子部分采用了《沂蒙山小调》的旋律元素,速度中速,表情术语为深情诉说,右手主旋律采用了和弦和琶音,曲调悠扬、婉转动听,左手采用八分音符的均分节奏型,音乐进行一板一眼,使听众从前面的对白进入音乐中,令人倍感温馨又回忆起前面的剧情,感同身受海棠在前期历经磨难的沉重和她的成长。

9~16小节,这一部分海棠开始演唱,有种娓娓道来的感觉,讲述自己和沂蒙山人民都是为人儿女,为了让在前线打仗的战士们能够吃饱穿暖没有后顾之忧,能省则省。旋律中节奏出现了切分节奏,有向前推进的倾诉感,钢琴伴奏前三个小节由左右手分别弹奏分解和弦,随后逐渐丰富伴奏织体。

17~26小节,这一部分讲述沂蒙山的万千百姓有自己的儿女,海棠也是一位母亲,此刻她回忆起了自己已经死去的儿子,因此音乐中此处节奏整体稍加快,情绪稍显激动,旋律部分出现附点音符,在“亲骨肉、血洒战”几个字上标记了重音记号,“战”字旋律上行,连续的重音标记也表现出海棠内心此刻起伏的情绪和坚信战争必将胜利的决心和信念。伴随着这种情绪,钢琴左右手的声部也逐渐丰富,连断、强弱、简繁对比丰富。

27小节的连接处节奏渐慢,随后28~39小节的速度直接加快,旋律部分在原先的基础上进行了加花,在“美”“旺”“烫”处改为长音,钢琴的伴奏织体变为分解音型,显得音乐更加连贯甜美、细腻悠长,体现出海棠对在前线战士们保家卫国的感动及赞扬,以及对自己丈夫也是其中一员的自豪和骄傲。40~52小节,此处海棠想起了自己的舅舅、夏队长、自己的丈夫和儿子以及所有为了保家卫国抛头颅洒热血的人们,她的思念、骄傲和坚信这些人们不会白白牺牲的信念都融入在音乐中,因此旋律中重音记号、自由延长记号持续使用,还出现了强拍休止。49小节开始,速度持续渐慢,旋律声部出现了整首歌曲第一个高音,钢琴伴奏织体也是逐步繁杂起来,出现了震音造势。52小节钢琴伴奏的右手三十二分音符八度十分密集,将海棠此时此刻激动的情绪刻画得细致入微。

53~69小节,表情术语变为真挚、感动地,整体节奏较为均匀,速度方面则是渐慢、回原速变化较多,长音处出现渐强记号,整体旋律线条被拉宽。钢琴伴奏部分左手呈现波浪型,采用十六分音符,速度较快;右手则是多采用柱式和弦为人声增加气势。因此,这一部分的音乐则是将海棠的形象进行过渡,从儿女、妻子、父母到沂蒙山的儿女,抒发了海棠对这片土地的赞美和热爱之情。

70~79小节表情术语为赞颂地,速度再次转变,钢琴伴奏在这一部分采用了非常多的柱式和弦,左手强拍音区非常低,并在非强拍上加入了三连音的节奏型,更具有推动性,调性从E徵调式转为A宫调式,更具振奋人心的效果。笔者这版谱子中这部分为钢琴独奏部分,在完整的歌剧《沂蒙山》中则是采用了合唱的方式,两种形式都展现出了沂蒙山巍峨壮丽的景色及千千万万沂蒙山人民以自己的方式保卫家园感人至深的场景。

80小节开始,音乐的调性转为bB宫,声乐演唱及钢琴整体音区都向上移,右手连续的三连音上行及左手连续的八度下行使音乐更具有张力,引出81~103小节海棠极具感染力的歌唱。这一段旋律声部连续的弱起、相对均匀的节奏,和最后的长高音都体现出了海棠最终成长为坚定勇敢的革命战士形象,她经历过的幸福和磨难都被具象化,最终使她成长为勇敢无畏的革命战士。钢琴伴奏部分延续了柱式和弦、震音的织体以及三连音的节奏型,催着海棠的情绪向前推进,直到海棠最后的长音中右手采用非常密集的六连音并拉宽乐句,左手则是均分的节奏和三连音节奏型相结合,左右手反向进行,最后结束在强而有力的和声中,海棠高大的人物形象刻画得极为深刻!整首歌剧的主题也在此刻得到升华:革命地区的儿女们像蒙山一样挺立,战士和百姓的鱼水情像沂水一样延续,沂蒙的山水便是爹娘,人民便是儿女,体现出革命地区人民伟大的“沂蒙精神”及他们坚定不移、坚持抗战的信念!

综上所述,《沂蒙山,永远的爹娘》这首咏叹调作为歌剧《沂蒙山》的最后一首唱段,将音乐和戏剧结合得浑然天成。随着音乐旋律、节奏、速度、强弱的转换,海棠的人物形象也在不断的丰富。从前期俏皮可爱的少女形象,再到历经坎坷的母亲,再到最后坚韧不屈、高大伟岸的革命战士,都是音乐和戏剧结合得极其完美而共同刻画出来的海棠。而通过这首咏叹调,海棠这个人物得到了极大的丰富,也将整部歌剧的主题升华到了新的高度。因此,音乐和戏剧是分不开的,我们不能脱离音乐只谈戏剧,也不能脱离戏剧空谈音乐。音乐让戏剧变得更加悦耳动听,而戏剧让音乐变得更加生动形象,音乐承载着戏剧,戏剧表达着音乐。笔者相信,在今后,音乐和戏剧将会结合得更加紧密,我们的音乐和戏剧也将会有更多的可能。

作者简介:

高畅,1998年8月生,女 ,汉族,河南商丘人,河南大学音乐学院2022级研究生在读,研究方向为声乐。