浅析音乐与戏剧的融合

2024-12-31黄茜

歌剧是音乐的戏剧,在无数作曲家笔下,音乐与戏剧碰撞出耀眼的火花;戏剧与音乐相辅相成,前者为歌剧本身提供故事情节、鲜活的人物形象以及引人深思的内涵,后者则根据故事的走向以及故事中人物的不同形象,对其进行不同的音乐设计,推动故事向前发展,二者在歌剧中缺一不可。本文以咏叹调《前天夜里,我的孩子》为例,从作品本身出发,继而从情节、人物以及该咏叹调的意义进行戏剧分析,最后根据谱面与笔者的思考,对作品进行音乐分析。

《梅菲斯托费勒》概述

浪漫主义时期代表人物阿里戈·博伊托,既是作曲家亦是诗人,他根据歌德的《浮士德》为脚本,创作了歌剧《梅菲斯托费勒》;这部歌剧是博伊托唯一完成的带有音乐的歌剧,是带有序曲和尾声的四幕歌剧。

歌剧讲述了魔鬼梅菲斯托费勒与上帝对赌他定能拿走浮士德的灵魂,使其堕落;继而他找到并持续引诱浮士德与其签订赌局协议,如果浮士德向他承诺来世将灵魂出卖给他,并追随于他,他就满足浮士德所有的愿望。梅菲斯托费勒使浮士德返老还童,他对乡村姑娘玛格丽特一见钟情,他的示爱与追求,却使得玛格丽特家破人亡;随之魔鬼继续引诱他,利用幻术将其带往古希腊,浮士德爱上了特洛伊城的海伦,二人互诉衷肠,共度甜蜜时光;最后浮士德回到现实,莫大的空虚席卷着他,而梅菲斯托费勒还在不停诱惑他到虚幻之中,浮士德幡然醒悟,拿起圣经向上帝忏悔,请求上帝的宽恕,在天神的歌声中,他死去了,梅菲斯托费勒也输掉了对赌。

《前天夜里,我的孩子》戏剧分析

一、情节概述

咏叹调《前天夜里,我的孩子》出自歌剧第三幕的开端,是剧中玛格丽特的唱段。她的悲惨命运与第二幕息息相关,重返年轻的浮士德与玛格丽特邂逅,他外貌出众、学识渊博、出手阔绰,既热情又直白,这位年轻姑娘自然无法抗拒浮士德的魅力;他邀请玛格丽特共度良宵,甜言蜜语动摇着玛格丽特的心;她向浮士德诉说自己与母亲同住,不方便晚上出行,浮士德便给她一瓶安眠药,让其给母亲喂下。玛格丽特照做后与浮士德共度美好夜晚。殊不知,这是她悲惨命运的开始,她误给了母亲过量的安眠药,导致母亲在睡梦中离世;不久后玛格丽特有了身孕,她已无亲人,浮士德也将她抛弃;她悲痛欲绝,无法承受现实的残酷,导致精神失常,无意识中亲手溺死了自己的孩子;她被控诉毒死了母亲,杀害了孩子,关进了牢狱之中。

浮士德与玛格丽特共度美好一夜后,梅菲斯托费勒便引诱他到巫者安息日的宴会,他恍惚中看到了戴着枷锁的玛格丽特,神色憔悴,面如土色。梅菲斯托费勒为了引诱浮士德继续沉沦虚幻,告诉他所看到的是假象;实则不然,当他们来到狱栏外,浮士德请求梅菲斯托费勒救下玛格丽特,可梅菲斯托费勒没有能力这么做;浮士德进入牢房,向玛格丽特提出一起逃走,玛格丽特从犹豫转变为同意,但当她看到了梅菲斯托费勒并认出他是魔鬼时,她拒绝了这一提议,她跪下向上帝忏悔,在天神唱到玛格丽特得到了宽恕时,她倒在了牢房的地板上,去世了。

二、人物分析

浮士德在歌剧中的故事走向,实质上是他不断找寻自我的过程,他终于明白欲望是无穷无尽的,要遵从本心,而非受到利益、欲望的驱使,这也是歌剧想要传达出的内涵。而玛格丽特只是浮士德这一趟欢愉途中的过客,是浮士德与梅菲斯托费勒赌局下的一环,是遭受无妄之灾的受害者。浮士德想要体验的一段平凡人生,却导致了她的家破人亡。

在第二幕中,玛格丽特是一个对爱情充满渴望,对浮士德充满爱慕之情的农村姑娘,她天真、单纯,甚至可以为爱情牺牲一切;而这首咏叹调则代表了她人物形象的转变,一个举目无亲且遭人抛弃的疯女人,她痛苦、绝望,精神恍惚;她遭人唾弃,独自承受着巨大的精神压力所带来的折磨。

三、咏叹调意义分析

每首咏叹调都是角色的独白,都承载着不同的戏剧任务。玛格丽特用音乐向大众讲述了她悲惨的遭遇,刻画了一个精神错乱的疯女人形象,也向大众展示了她无法逃离的痛苦;这首咏叹调使笔者对玛格丽特在剧中的经历进行了思考,玛格丽特是复杂的,是具有两面性的:虽然玛格丽特是受害者,可她在无形中推动了悲剧齿轮的转动,没有人强迫她给母亲服下安眠药,是她心中的欲望在作祟,她受到了欲望的驱使,只想追随爱情,因而她并不是无辜的;但她并不想这一切发生,她从未预料到代价会是如此的惨重,因此她又是悲惨的、痛苦的,而她的这份痛苦在她活着时将永远无法得到疏解。这首咏叹调预告着玛格丽特的必死无疑,只有死,她才能直面自己的罪过,才能真正得到救赎。

同时,这首咏叹调也衬托出浮士德的风流与无情,是他对欲望的追随引导着后事的发生,这也从侧面刻画出浮士德的沉沦与堕落;再则也衬托出梅菲斯托费勒的邪恶,他人的人生、幸福与否都与他无关,他只在乎赌约能不能赢,在浮士德想要自拔的每个瞬间,都有他的阻拦,他引诱着浮士德走向黑暗,却又蔑视地旁观一切。

玛格丽特的死虽使浮士德有了短暂的清醒,而来自恶魔的低语很快使这颗被震撼的心又重归平静,浮士德选择继续臣服于欲望;他从未想过玛格丽特的结局也会发生在他身上,这也为浮士德最后以死谢罪的结局埋下了伏笔。

咏叹调的结束,除了使大众为玛格丽特的悲惨命运而叹息,为她在整件事情中起到多少推动作用而纠结之外,其真正意义在于为浮士德、为大众敲响了第一次警钟,它告诉人们受欲望的驱使所带来的后果,是不可挽回且具有毁灭意义的。同样,也会引发大众对于人性的思考。

《前天夜里,我的孩子》音乐分析

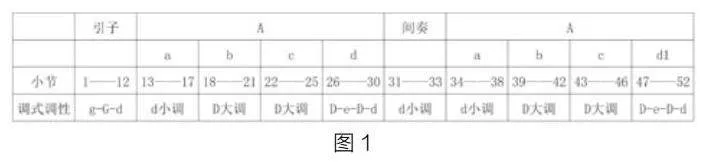

这首咏叹调为带有反复性质的一段体曲式结构(见图1),速度为缓慢的行板,4/4拍。因作品第二段为第一段的完全再现,除了尾声(47~52小节)进行了扩展外,两段旋律、调式调性以及钢琴伴奏完全一样,所以便将两段并一处分析。

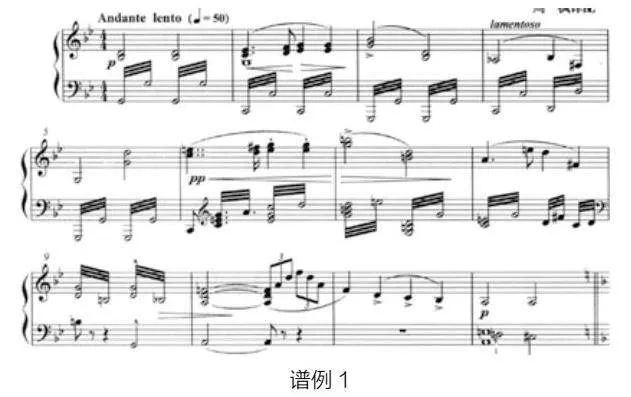

引子部分(见谱例1)高声部模仿旋律主题行进,就像是玛格丽特内心独白的预告;低声部连续的震音写作手法,增加了一丝不协和的气息,配以强弱变化就像玛格丽特平静的外表下那颗波涛汹涌的心在毫无章法地跳动。1~5小节为g小调,6~9小节的前两拍为G大调,10~12小节又转为d小调,旋律的下行就像是厄运在一步步地逼近;不停地转调象征着玛格丽特早已失常的精神状态,她不停地徘徊在残酷现实与美好虚幻之中。引子部分奠定了整首作品幽怨、悲苦的基调。

a乐句所属d小调,前三小节采用的琶音音型伴奏织体,就像海浪不停地拍打着海岸,推动着玛格丽特回忆起葬身于大海的孩子与睡梦中逝世的母亲,失神地诉说着自己的遭遇;

b乐句所属D大调;a、b乐句间同主音大小调的转换,带来了情绪的递进,旋律走向的高涨以及力度的强调表明这一乐句是玛格丽特情感的爆发,低声部连续的震音也为她的苦楚推波助澜;世俗的指责已将她压得喘不过气,旋律上行,在高音爆发,之后又急速回落,就像玛格丽特发出呐喊、尖叫,却又无力地瘫倒在地。

c乐句仍是D大调,这一乐句旋律中并不密集的音符与紧凑的柱式和弦织体形成鲜明的对比;每一句旋律的开始都是附点八分音符加十六分音符的节奏型,就像是跌落在地的玛格丽特竭尽全力想要站起来和众人解释,她没有溺死孩子,没有毒死母亲;长期的心烦意乱早已将她的身体拖垮,她步履蹒跚,摇摇欲坠。四个十六分音符组成的音型与和弦的不断下行,代表着玛格丽特那颗越来越悔恨的心,她从狂怒中醒来,逐渐回到现实,清醒地认识到母亲与孩子的死都出自她手。这一乐句的旋律所处中音区,与人物的情绪变化相对应,也为下面玛格丽特精神的反复无常埋下伏笔。

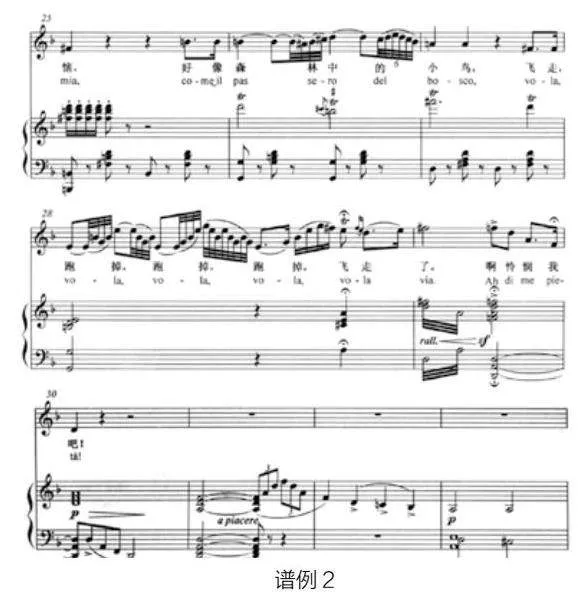

d乐句(见谱例2)经历了多次转调。26小节延续D大调的行进,旋律中音符突然变得密集,这一变化代表着玛格丽特从清醒又回到了自己创造的虚幻中;伴奏虽然都是柱式和弦织体,但已从密集变得稀疏,稀疏的织体代表了她情绪的反常。

27小节旋律的#f1,预示着转调的开始,28小节则从D大调转为e小调,带有小调色彩的旋律加之连续的琶音上、下行行进,就像小鸟扇动翅膀,在丛林中四处寻找出口,上行好像逃出的希望就在眼前,下行则代表了四处碰壁;玛格丽特把自己化作一只逃出牢笼的小鸟,实则是自己难以接受现实,想要逃出精神的枷锁与禁锢;这一句的伴奏只在小节开始有一个柱式和弦,将重心转移到大量的旋律琶音,给人以强烈的画面感,疯魔的玛格丽特像只小鸟一样在牢房中四处奔走,寻找一个能够让她逃避现实的出口,这足以展示玛格丽特精神的混乱。

在28小节伴奏的第二个柱式和弦以及对应的、之后的旋律,都表明从e小调短暂地转回D大调;大调总是给人以光明、希冀的感觉,这也与幻想中小鸟终于逃出牢笼相对应。随后从29小节的第三拍开始,转为d小调。这一乐句再次印证了玛格丽特疯癫的精神状态,旋律的下行代表着她从幻想中逃脱的欢愉,一瞬间跌入现实的尘埃。她痛苦万分,想要找到真正的救赎。

间奏与引子部分最后三小节完全相同,由此作为两段乐曲的连接,使作品更加具有统一性。

d1乐句从50小节开始是对d乐句的展开,伴奏的留白给予了表现与遐想无限的空间;如果说d乐句还给人以希望,d1乐句则是对这份希望的打击;华彩从全曲最高音开始,连续下行,虽然旋律在后面也回到了D大调,但给人感觉碰壁的次数更多,撞击所带来的痛感也更强烈;笔者认为这是玛格丽特对母亲独有的愧疚的表现,孩子的死是她无意识的行为,可母亲的死不是,是她亲自给母亲服下了安眠药,是她的一己私欲导致了母亲的离世,因而她更加悲痛欲绝,更加悔恨种下了这颗恶果。

音乐的流动推动着剧情的发展,人物彼时的形象、状态在音乐中才得以展现;一首作品通过不同的音乐写作手法,可以将戏剧的内涵更为直观地传达给观众,引起人的思索与共鸣。

音乐使戏剧中的人物跃然于纸,生动地在舞台上展现;戏剧又为音乐的构思与创作提供了灵感;二者相辅相成,浑然一体。音乐使戏剧在舞台上的每一个瞬间都充满张力,戏剧也使每个音符都充满了表达。音乐与戏剧早已在诸多作曲家对其的主次之争中密不可分,二者水乳交融,离开了任何一方,都无法使歌剧呈现出完整的定义。作为一名歌者,将音乐与戏剧相结合对作品进行分析,可以帮助自身更好地理解作品、演绎作品。

作者简介:

黄茜,1999年4月生,女,汉族,河南开封人,河南大学音乐学院2022级研究生在读,研究方向为声乐。