废弃矿山生态修复模式与开发利用实践

2024-12-31傅晓敏王瑞龙冷琦

摘要:在梳理我国废弃矿山修复治理现状的基础上,结合矿山生态修复模式的适宜性判别条件,明确矿山生态修复的3种模式及其选择流程,提出6种废弃矿山生态修复策略。最后,阐述各类生态修复策略的特性及适用性,并通过应用生态修复策略的工程案例展示其在废弃矿山生态修复中的实际运用,以期为废弃矿山生态修复提供参考。

关键词:废弃矿山;生态修复;开发利用;适用性

中图分类号:X171.4 文献标识码:A 文章编号:1008-9500(2024)08-0-04

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.08.029

Ecological Restoration Mode and Development and Utilization Practice of Abandoned Mines

FU Xiaomin1,3, WANG Ruilong1,2, LENG Qi1,2

(1. Qingdao Geo-Engineering Surveying Institute (Qingdao Geological Exploration Development Bureau);

2. Qingdao Geologic and Mineral Geotechnical Engineering Co., Ltd.;

3. Key Laboratory of Geological Safety of Coastal Urban Underground Space, Ministry of Natural Resources, Qingdao 266100, China)

Abstract: On the basis of sorting out the current situation of abandoned mine restoration and management in China, combined with the suitability criteria of mine ecological restoration models, three models of mine ecological restoration and their selection processes are clarified, and six strategies for ecological restoration of abandoned mines are summarized. Finally, the characteristics and applicability of various ecological restoration strategies are elaborated, and their practical application in the ecological restoration of abandoned mines is demonstrated through engineering cases of ecological restoration strategies, in order to provide reference for the ecological restoration of abandoned mines.

Keywords: abandoned mines; ecological restoration; exploitation ; adaptability

矿产资源开发利用在推动我国经济和社会发展过程中至关重要,其带来的地质环境问题也日益严重。曾经大规模、高强度以及粗放型的开采模式,造成了生态环境的严重破坏,引发地形地貌景观破坏、地面塌陷、土地损毁以及水土流失等问题。随着双碳战略的推行,我国正处于社会转型的关键期,矿业转型发展与生态修复工作也进入新的发展阶段。传统的矿山生态修复方法通常涉及土壤重建、地形修复、植物再生以及景观设计等工程手段,有时过度依赖人为干预,反而加剧了能源消耗和碳排放,这与双碳战略提出的节能、减排和增汇等目标不相符[1]。因此,选择适应碳中和目标的矿山生态修复策略至关重要。

1 我国废弃矿山修复治理现状

1.1 法律法规及政策

我国矿山生态修复工作历程可划分为3个阶段:1980—2000年,重点在于矿区土地的复垦;2000—2015年,同步推进矿山地质环境恢复与土地复垦;2016年以来,全面部署和实施矿山生态修复项目[2]。

1.2 我国废弃矿山及生态修复概况

据中国地质调查局2018年数据,我国总计有9.9万座废弃矿山,包括7.5万座非金属矿山、1.17万座金属矿山以及1.23万座能源矿山[3]。采矿活动已导致361.05万hm2土地损毁,其中134.04万hm2属于在建生产矿山采矿损毁,占比37.1%,227.01万hm2属于废弃矿山采矿损毁,占比62.9%[4]。废弃矿山的历史遗留问题多、环境问题严重,治理任务艰巨。

近年来,全国各地稳步推进矿山生态修复工作。目前,我国对废弃无主矿山、资源枯竭型城市以及矿产集中开采区加大资金投入力度。在“十三五”规划期间,推进重点区域的历史遗留废弃矿山治理总面积约为26.6亿m2[5]。

1.3 废弃矿山生态修复技术

我国的矿山生态修复主要采用土壤基质改良、地貌重塑、污染土壤修复以及生态系统修复等技术。不同矿种和不同地理单元矿山,其造成的物理破坏、化学损害、生态扰动及环境变异程度不同,对应采取的修复技术方法与侧重点也不同。

按矿产资源类型,煤炭矿山和非金属矿山开采以物理破坏为主,涉及山体破坏、土地压占、地面塌陷及土地损毁等问题,修复工作的主要目标是消除地灾风险、恢复地形地貌、重建植被以及重塑景观。油气矿山与金属矿山开采,会造成水土污染、大气污染及微生物环境破坏等,需要采取废水、废气、固体废弃物处理措施与生物修复措施,并进行重金属污染治理[6]。

依据地理单元特征,可将矿山修复区域划分为4个类别。一是丘陵山地的修复,应挑选与当地植被相匹配的植物种类;对于高陡峭的岩石裸露区,若不宜绿化,可采取封闭保护措施,防止过度干预。二是平原盆地的修复,适合复垦为农田的矿区,经土地整治后优先用于农业。三是城市及周边的修复,不适合复垦的场地,可转化为城市生态公园或绿地,而有开发利用潜力的场地则整理为建设用地。四是荒漠戈壁地区的修复,建议对场地实施封闭养护;对可能成为风沙源头的地方采取防风沙工程,同时避免过度干预引发次生环境问题;有绿化恢复条件的场地主要依靠生态系统自身修复能力,并辅以人工修复手段,以提高矿区生态环境质量。

2 废弃矿山生态修复模式

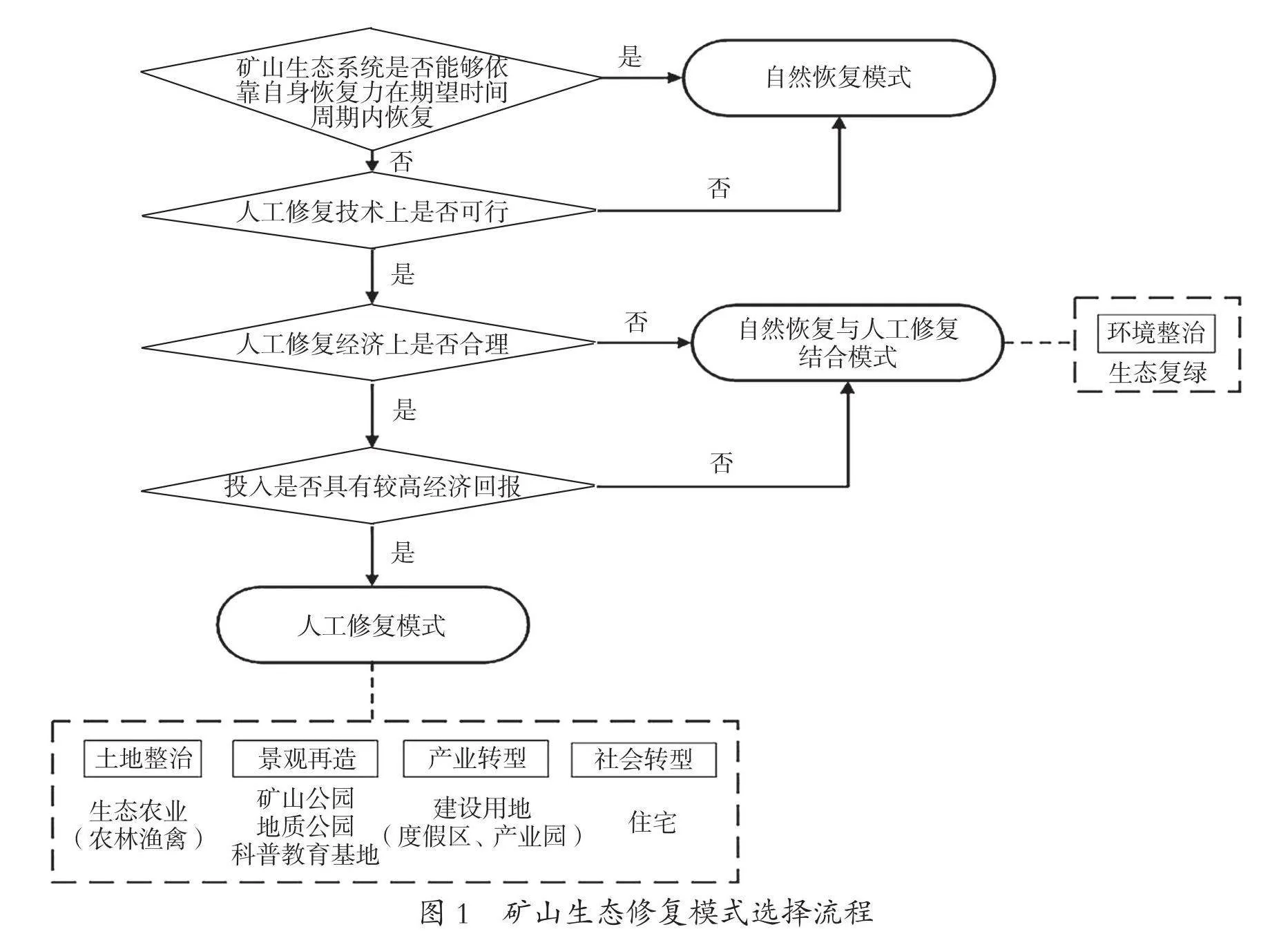

矿山生态修复模式可概括为自然恢复、人工修复以及自然恢复与人工修复相结合。在矿山生态修复过程中,自然恢复力与人为干预都至关重要色,以促成矿山生态系统的良性循环。

2.1 不同矿山生态修复模式适宜性

自然恢复模式是依赖生态系统的自我修复能力,以逐渐恢复受损的环境要素与生态系统至稳定状态。该模式恢复后的矿山生态系统具有较高稳定性和可持续性,但其恢复周期长。该模式适用情况如下:一是矿区不存在严重地质灾害风险,水质、土壤环境状况良好,同时具备良好的自然条件以支持植被生长,如年均降雨大于1 000 mm、土层厚度达10 cm;二是对于生态环境脆弱的区域,如年平均降雨量小于50 mm,年平均气温低于10 ℃,人工干预可能引发次生环境损害,且维护成本高;三是矿区地处偏远,距生产、生活场所超过5 km范围,开采活动未对生产生活安全造成影响,人工干预不具经济性;四是采用现有技术无法有效修复的废弃矿山。

人工修复模式是采用物理、化学和生物等一种或多种相结合的工程技术手段,以恢复矿山生态系统的方法[7]。该方式成本较高,但能够在短时间内完成修复任务。适用情况如下:一是当矿区存在可能对农业和工业生产及居民生活安全构成威胁的地质灾害风险时,需要立即采取修复措施;二是矿山位于对生态环境修复的需求紧迫的生态敏感区;三是修复后的矿山具有进一步开发潜力,预期可以带来显著的经济效益。

自然恢复与人工修复相结合模式注重运用自然生态系统自身修复能力,逐步恢复受损的生态环境,同时在必要时采用工程手段作为辅助。这种模式适用于那些人工干预成本过高或无法仅靠自然过程按预期完成恢复的废弃矿山,以低成本工程手段推进生态修复和健康发展。

2.2 废弃矿山生态修复路径选择

废弃矿山大多处于生态环境敏感区域,其修复需遵循自然演替法则,并综合考虑经济与技术可行性。在修复策略的选择上,应摒弃将矿山修复视为工程项目的传统观念,要全面评估矿区生态恢复潜力,并且考虑上位规划、区位条件、可用资源及资金支持等因素,以构建适宜的生态修复策略。具体选择流程如图1所示。

根据选择流程,如果矿山生态环境在预设周期内自身恢复或人工修复技术难度大,则采取自然恢复模式;如果主要任务是恢复裸露边坡和废弃地植被,且人工修复方式成本高或投资回报低,则采取自然恢复与人工修复相结合模式适合以提高植被覆盖率;如果矿山环境改善可以产生明显的经济收益,并且满足相关规划要求,可采取的人工修复途径包括景观重塑、土地整治、产业及社会转型等。

3 废弃矿山生态修复开发利用实践

3.1 自然恢复模式

对于那些地处偏远,远离交通主干道和城市功能区域,且不存在地质灾害风险的矿区,如果已经具备良好自然植被覆盖,并表现出明显生态恢复趋势的待修复矿山区域[8-9],那么适宜采用自然恢复模式开展生态修复工作。据研究,在一定时期内减少或消除外界干扰,退化的植被和土壤能够自我恢复至原有状态[10]。废弃矿山在采用自然恢复模式的过程中,主要依赖如封闭、围挡和设置警示牌等简单工程措施进行管理,以清理矿区环境为植被的自然生长创造有利条件。例如,宜昌市廖家林村石材矿山的3个废弃矿山,采矿损毁面积为7.14 hm2,经过2019—2022年的自然恢复,植被覆盖率达100%。

3.2 环境整治模式

环境整治(生态复绿)模式,适用于“三区二线”和特定生态保护区范围内的露天开采矿山。以高效成熟的植物恢复手段实施生态复绿工程,从而恢复破损山体。例如,青岛市东部废弃建筑石材矿区矿山地质环境治理示范工程。该废弃采石场位于崂山水库北岸,开采活动造成严重的视觉污染,且开挖易引发高陡边坡及危岩体的崩塌。为解决以上问题,该工程进行了边坡治理、土地平整以及地质灾害隐患消除,并根据崂山水库及周边区域的土壤环境特征,依照青岛市森林与植被自然生长规律,结合开发区的景观需求进行了植被恢复,新增林地约为28.33 hm2,在保持水土的同时逐步改善了崂山水库水质,重建了山水林田湖草一体化生态环境平衡。

3.3 土地整治模式

土地整治模式适用于宕口底部或周围地面较为平整,开采活动未造成严重水土污染,土壤质量和肥力无明显下降的待修复矿山。采取土地平整、土方回填、土壤改良等手段,将废弃露天矿区及其周边闲置地恢复到可作为农用地的状态,通过土地复垦推动土地资源的再利用和可持续发展。位于湖州市德清县的乾元镇城北村方山废弃矿地,占地约为52.70 hm2,项目采用土地平整、表土剥离循环利用、移土培肥等手段,提高土地质量,耗时3年将废弃矿地和周边零星地块打造成64.33 hm2连片优质的水稻田,进行规模化种植,从而显著提升农田复垦质量和粮食生产力。

3.4 景观重塑模式

景观重塑模式适用于邻近城市、交通要道及旅游景点,具备景观改造潜力的废弃露天矿场。结合矿区周边自然环境与人文特征进行景观重塑,构建具有显著地域特色、人文底蕴深厚和主题新颖的典型工程[8]。通过建设地质公园、矿山公园及地学科普教育基地等方式引入文旅产业,以实现废弃资源再利用和生态环境可持续发展的目标。例如,南京市汤山矿坑公园,其前身为南京市江宁区汤山龙泉、建军、建设等多个采石场,占地约40 hm2。由于长期开采及石材加工,山体、植被和水源遭受严重损害和污染。修复工程遵循先消除安全隐患再进行治理的原则,整合规划、建筑、景观、亮化等多种设计方案,将矿坑转化为生态保护和城市功能扩展的场所,现已成为集科普教育、休闲和温泉娱乐等多功能为一体的特色矿坑公园。

3.5 产业转型模式

对于拥有优越自然资源与区位条件的矿区来说,实施产业转型是一个可行方案。以产业发展为目标,通过合理规划、科学开发以及有效管理来发掘接续产业,逐步从传统采矿业转向农业、旅游业或高新科技领域等其他产业,将废弃矿山转化为具有持续利用价值的资源和产业基地。例如,位于莱西市的九顶山废弃矿山,采取创新发展策略,以废弃矿山为中心打造葡萄酒庄与葡萄种植相结合产业模式,集葡萄酒生产、文化和旅游服务功能于一体,成为矿山生态恢复治理与产业发展相结合的典范。

3.6 社会转型模式

位于邻近城市、场地安全性高且具有较高开发利用潜力的废弃矿山,可以采取社会转型方式进行修复。可以在遵循规划的前提下推动房地产项目,如建设环保型智能制造产业园、会议中心、大型商业综合或住宅区等。例如,龙岩市紫金山体育公园,其前身为煤矿开采区,矿山总面积约为533.33 hm2,已开采面积超过1/3,矿区山体被掏空、废弃矿渣随处堆放、水土流失严重,造成严重安全隐患和环境破坏。自2010年起,该地方采用由政府主导、企业投资、通过市场平台出让的市场化运作方式,在废弃矿山上新增建设用地,截至2020年,已再造公园景面积超过133.33 hm2,改造出建设用地面积为100 hm2。该体育公园,配套了学校、体育场馆、商业街等设施,打造出融合运动、教育、人居、旅游与休闲等功能宜居新城,实现生态效益与经济效益的双赢。

4 结论

根据我国废弃矿山修复治理现状特点,结合矿山生态修复模式的适宜性判别条件,明确了矿山生态修复模式的选择流程,按照开发利用方向归纳出6种修复策略。每种修复策略都有其特性和适用场景,结合具体工程实例,详细阐述了矿山生态环境问题的分析、生态修复措施的选择以及修复成效的评估,为矿山生态修复实践提供借鉴。矿山生态修复需要整合技术措施、社会和经济因素,并且要与其区域发展规划相协调。构建结构合理、功能完整的矿山生态环境系统,以实现生态、社会及经济效益最大化。

参考文献

1 卞正富,于昊辰,韩晓彤.碳中和目标背景下矿山生态修复的路径选择[J].煤炭学报,2022(1):449-459.

2 刘向敏,马宗奎,张超宇,等.矿山生态修复工程管理现状、问题与对策建议[J].中国国土资源经济,2020(4):23-28.

3 张进德,郗富瑞.我国废弃矿山生态修复研究[J].生态学报,2020(21):7921-7930.

4 杨金中,许文佳,姚维岭,等.全国采矿损毁土地分布与治理状况及存在问题[J].地学前缘,2021(4):83-89.

5 翟文龙.国内外矿山生态修复现状与对策分析[J].有色金属(矿山部分),2022(4):115-118.

6 侯金武,余 洋.试论科学推进矿山生态修复[J].矿业安全与环保,2023(6):1-6.

7 孙晓玲,韦宝玺.废弃矿山生态修复模式探讨[J].环境生态学,2020(10):55-58.

8 万佳俊,夏银枫,邵 勇,等.长江沿线废弃露天矿山生态修复模式研究[J].高校地质学报,2024(1):110-117.

9 彭 凤,赵毕逸,余 波.湖北省废弃矿山生态环境自然恢复适宜性研究[J].科技创新与应用,2023(34):95-99.

10 王 琼,辜再元,史春华,等.废弃采石场植被自然恢复过程中物种多样性变化特征[J].环境科学研究,2009(11):1305-1311.