临港新片区农村防灾减灾能力建设问题及提升对策

2024-12-31李素英李杨

摘 要:在全球气候变化、灾害频发的背景下,农村社区成了承担灾害风险的主体及应对各类灾害风险的基层力量。在灾害风险防范与治理过程中,农村的综合防灾减灾能力相对较弱。以临港新片区为研究对象,以“上海市综合减灾示范社区”创建标准为评价依据,通过问卷调查、非结构访谈等方法,调查该地区农村风险态势和防灾减灾能力建设中存在的问题,并探讨提升对策。

关键词:农村;防灾减灾;示范社区

中图分类号:D632.5;D422.6 文献标志码:A 文章编号:1674-7909(2024)7-112-5

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.07.026

0 引言

农村社区作为基层社会单元,直接面对各类灾害风险,承担着巨大的防灾减灾压力。然而,农村社区的防灾减灾能力相对薄弱,尤其在综合防灾减灾体系的建设方面,更是存在诸多不足。临港新片区位于上海市东南角,具有独特的地理环境和灾害风险特点,其农村社区的防灾减灾能力建设尤为重要[1]。此研究通过对临港新片区农村社区防灾减灾现状进行调查研究,结合“上海市综合减灾示范社区”的创建标准,通过问卷调查、非结构访谈等方法,全面分析该地区农村在防灾减灾过程中存在的问题,并提出提升对策,以期为增强农村防灾减灾能力、构建安全和谐的农村社区提供理论支持和实践参考。

1 临港新片区农村风险态势特征分析

临港新片区位于上海市东南角,海岸线长达40 km,全区平均地面高程约3.9 m。临港新片区产城融合区覆盖面积为431 km2,其中包括南汇新城镇、泥城镇、书院镇、万祥镇、四团镇及部分海湾镇。

1.1 气象灾害方面

临港新片区位于上海市东南角沿海区域,气象灾害的时空分布与其地理位置和气候条件密切相关。近年来,该区域面临的气象灾害主要包括台风、暴雨、高温热浪、海平面上升和风暴潮等。台风通常在夏秋季节影响该地区,带来强风和大雨,对农业生产和基础设施造成威胁。暴雨事件在夏季较为频繁,可能引发洪涝灾害,对低洼地区和河流沿岸的村庄造成影响[2]。高温热浪在夏季也时有发生,对居民健康和农业生产构成威胁。海平面上升和风暴潮是长期气候变化问题,对沿海地区的土地利用和生态环境会产生一定的影响。

受全球气候变暖的影响,临港新片区农村地区历年夏季经历了包括台风、暴雨、洪水等气象灾害,这些灾害不仅对当地经济造成了重大损失,影响了农业生产和居民的生活水平,还对基础设施和生态环境造成了破坏。例如,2022年台风“梅花”导致的强降雨和大风,其间撤离安置2 300余人,出动抢险人员数千人;2019年台风“利奇马”带来的强风和暴雨,导致各乡镇部分农田被淹,农作物受损,直接经济损失达上千万元;2017年的突发洪水破坏了部分道路和桥梁,迫使数千人紧急疏散。临港新片区农村受台风、温带气旋、寒潮大风等天气影响,还容易发生风暴潮、巨浪灾害等海洋灾害。2022年9月,临港新片区及周边海域受到3个台风影响,出现了3次风暴潮过程和3次大浪以上过程,风暴潮最高达橙色预警级别、海浪最高达红色预警级别。该区域台风、暴雨、天文大潮、流域洪水“三碰头”“四碰头”的严峻局面,给人民生命安全构成较大威胁[3]。

1.2 地质灾害方面

临港新片区农村地质灾害主要包括地面沉降和地震。近年来,地面沉降问题在全区呈现出较为显著的时空分布特征,尤其是北部地区的万祥镇一带,形成了显著的沉降漏斗,最大累计沉降量已达200 mm。这一现象与地下水的过度开采密切相关,这影响了建筑物的稳定性和地基安全,对区域的长期发展构成了严重威胁。此外,地震虽然相对少见,但其潜在风险不容忽视,尤其是在海岸线长达40 km的地带,任何地震活动都可能引发次生灾害,如海啸或地质滑坡。因此,需要高度重视地质灾害监测和防治工作,采取有效措施减少地面沉降和地震带来的影响,保障农村地区的安全与发展[4]。

1.3 事故灾害方面

农村地区面临多种安全挑战,包括生产安全事故、公共设施与设备故障、环境污染和生态破坏等。随着农业、工业与服务业的融合发展,一些长期和新兴问题逐渐凸显。例如,“三合一”场所(工作、生活、储存一体化的场所)和城中村的安全隐患逐年加剧。新增加的问题,如电动自行车的安全和物流仓储设施的安全管理不足,也日益突出。同时,乡村旅游的快速发展对生态环境造成了压力。此外,野外火源的管理不善使农村地区成为高风险火灾区。据临港新片区城市运行中心统计,不当用电和用火操作是农村火灾事故发生的主要原因。2018年,一起化工厂的泄漏事件不仅对当地居民的健康构成了威胁,还引发了土壤和水体污染。

鉴于地理位置的特殊性和事故灾害的特点,加强临港新片区农村社区的灾害防治能力,提升综合防灾减灾能力,打造韧性农村已迫在眉睫。

2 临港新片区防灾减灾能力建设现状

2.1 问卷设计与样本构成

因海湾镇区域特殊,调查只涉及临港新片区南汇新城镇、泥城镇、书院镇、万祥镇和四团镇5个乡镇。调查显示,区域内各乡镇在应对气象和地质灾害时已采取多项措施。各乡镇均建立了应急管理体系,加强了灾害监测和预警系统建设,提升了应急响应能力[5]。各乡镇普遍设立了避难场所,储备了必要的应急物资,并定期开展了防灾减灾演练,提高了居民的防灾意识和自救互救能力。

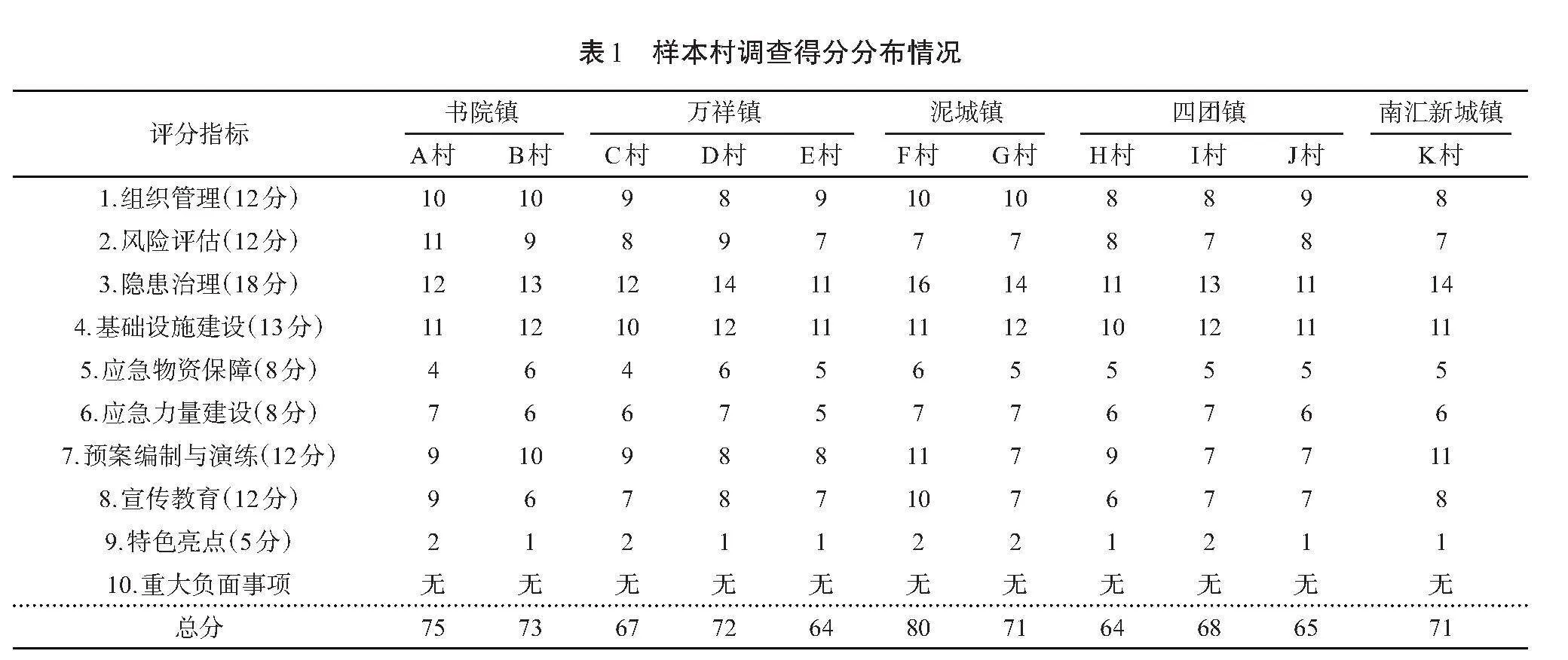

以乡镇为单位,通过对53个农村村委会工作人员和村内居民进行实地走访(以20%左右的比例分层抽取了临港新片区、万祥镇、书院镇、泥城镇和四团镇中未成功创建“上海市综合减灾示范社区”中的11个村),并在选定的村庄中对村委会防灾减灾工作人员、志愿者及村内常住居民进行问卷调查和访谈。每村发放10份问卷,共获得有效调查问卷93份,访谈20人,得到有效访谈记录17份。样本村调查得分分布情况见表1。

2.2 现状分析

2.2.1 基础设施建设与维护

临港新片区的道路、桥梁、堤坝和排水系统等基础设施,在面对极端天气和自然灾害时仍显薄弱。近年来,虽然政府逐步加大了基础设施的投入,但许多设施依然老旧,缺乏科学的维护。部分地区的排水系统处理能力有限,在暴雨期间容易引发洪涝灾害。此外,农村地区的电力和通信设施在灾害来临时容易受损,导致救援和信息传递不畅。这些问题直接影响了防灾减灾的效率和效果。在建设与维护方面存在的短板,需要通过加大财政投入、引入先进技术和加强日常维护管理来逐步改善,确保基础设施在灾害发生时能够发挥应有的作用[6]。

2.2.2 防灾减灾意识与教育培训

防灾减灾意识和教育培训在提高农村社区防灾减灾能力中扮演着至关重要的角色。调查数据显示,临港新片区农村居民的防灾减灾知识相对匮乏,许多人对常见灾害的应对措施了解不足,缺乏基本的防灾技能。例如,在地震、台风等突发性灾害来临时,居民往往不知道如何正确避险。此外,社区内缺乏系统的防灾减灾教育和培训机制,学校和公共机构在这方面的宣传力度也不足,导致整体防灾减灾意识不强[7]。为提升社区的防灾减灾能力,社区需要建立健全防灾减灾教育体系,加强科普宣传,定期开展应急演练和专门的培训课程,提高居民的防灾意识和技能,并注重培养青少年的防灾意识,从而逐步提升了整个社区的综合防灾减灾能力。

2.2.3 协同机制和应急响应机制

有效协同机制和快速应急响应机制是提升防灾减灾能力的关键环节。当前,临港新片区在灾害应对上缺乏统一协调的联动机制,各部门之间的信息共享和协同配合不足,导致应急响应效率低下。在灾害发生时,社区居民与政府、社会组织之间的沟通不畅,缺乏明确的应急预案和指挥体系,救援行动往往呈现混乱无序的状态。此外,急救物资储备和分配机制不健全,导致灾后救援物资难以及时送到受灾居民手中。为提升应急响应能力,临港新片区应建立健全灾害应对协调机制,明确各部门的职责分工,完善灾害预警系统,确保信息传递的及时性和准确性。同时,临港新片区要制定详细的应急预案,储备充足的救灾物资,提升社区的应急响应能力和自救能力,确保在灾害发生时能够高效有序地开展救援工作。

3 临港新片区防灾减灾能力建设中存在的问题

根据“上海市综合减灾示范社区”创建标准,分析样本村得分情况和访谈记录,发现临港新片区农村防灾减灾能力整体处于中等偏上水平,其中一个村得分达到了80分,5个村得分在70~79分,5个村得分低于70分。通过访谈发现,各村防灾减灾能力得分差异不大。农村防灾减灾制度逐步健全,防灾减灾基础设施明显改善,隐患排查治理逐渐常态化,村民防灾意识有所增强。但在应急物资保障、宣传培训、风险评估、多方协作等方面,与“上海市综合减灾示范社区”创建标准存在一定差距,还有较大的提升空间。

3.1 应急物资保障薄弱

受应急保障专项经费制约,各村应急物资储备表现为物资储备单一、数量少、储备不科学等情况。以临港新片区多发的台风、洪水为例,各村缺乏排水泵、发电机、救生衣等应急装备,一旦发生突发情况,村庄只能向上级部门请求支援。应急物资的储备主要集中在成本较低的综合保障类物品,且主要依靠自身资源进行储备,储备数量有限。此外,村民对灾害防范的意识较弱,通常不愿意根据上海市家庭应急物资建议储备清单自行储备应急物资[8]。

3.2 防灾减灾宣传培训效果不佳

在一些村庄推进防灾减灾宣传工作时,为了在短时间内满足上级部门的要求而急于“对号入座”“开花结果”,忽视了广泛征求居民的实际需求和考虑灾害的实际情况,导致宣传培训任务完成较为主观。首先,宣传教育形式单一,防灾减灾的宣传方式较为落后,每年仅重复以往的宣传方式,如发放宣传单页和举办讲座等,许多村民并不认真学习,有的甚至直接丢弃宣传单页,导致宣传的覆盖面小、接受度和参与度低。此外,农村的防灾减灾演练通常选择在工作时间进行,参与者少,演练内容单一,如仅限于火灾或地震演练,演练效果有限。其次,培训效果差,培训内容缺乏创新性,少数村民只是为了围观和领取小礼品而参加,没有意识到提升自身防灾减灾能力的重要性。培训老师往往机械地根据课件进行培训,对培训效果的关注不足。再次,聘请专业讲师困难。由于经费限制,大多是志愿者、社区工作人员、消防队员等担任培训老师,他们的专业水平不一,严重影响了培训效果,可能会对农村防灾减灾能力的提升产生负面影响。因此,应加强防灾减灾宣传教育体系建设。

3.3 风险评估与应急预案、应急演练脱节

农村防灾减灾与应急能力建设的核心是风险管理。风险管理涉及识别、分析和评估系统内或与特定行为相关的潜在风险。因此,可以通过风险识别与评估形成一个完善的风险防范机制。调查发现,大部分农村社区未做过专业的风险评估,导致实施风险管理变得更加困难。应急预案和演练并没有充分考虑各种灾害,导致应急预案和演练的覆盖面较窄[9]。此外,由于风险评估准确度不高,使得应急预案的编制缺乏实操性,演习缺乏针对性,将潜在的灾害排除在管理范围之外,削弱了风险管理的科学性和精准度,最终导致防灾减灾的效果受到极大影响。

3.4 协作配合度和社会参与度低

在提升防灾减灾能力方面,多方协作和社会参与度低也是一个重要问题。政府、企业和社区居民之间缺乏有效的沟通和合作,导致资源整合和信息共享存在障碍。企业在防灾减灾中未能充分发挥其作用,农村居民的参与度也较低。在灾害防治过程中,社会力量动员不足,志愿者队伍建设和社会组织参与度亟待提高。

4 农村防灾减灾能力提升对策

4.1 提升应急物资保障质量

应急物资储备的规模应根据农村常住人口数量、灾害综合风险等级及区域历史上重大灾害的发生频率来决定。临港新片区农村常年受台风和暴雨等自然灾害的影响较大,自建房和野草地火灾频发,因此需要针对性地储备相关应急物资。二是应急物资储备形式要多样化。例如,必要物资可自储,常用物资可少量自储并大量协议储备,易过期的综合保障物资应少量储备,高价装备可以租用,以提升应急救援物资装备的质和量。还可加强与周边村庄的物资装备联动,补齐物资短板,提升应急物资保障能力。三是通过科普宣传教育和应急物资使用示范教学,展示家庭应急物资在突发情况下的重要性,鼓励村民增加必要的防灾投入。

4.2 改变宣传教育模式,提升村民防灾减灾意识

第一,增强宣传教育的适用性。针对不同年龄段和知识水平的农民,设计不同层次和不同内容的防灾减灾教育课程。例如,针对儿童和老年人等特殊群体,可以采取形象生动、易于理解和记忆的方式进行教育;针对具备一定文化知识的成年人,可以提供更为深入、全面的防灾减灾知识和技能培训。第二,改变宣传方式。例如,利用短视频、微信公众号加强宣传推广,扩大宣传的覆盖面。通过设置观看宣传视频、防灾知识问答等积分方式,换购上海市家庭应急物资储备建议清单中的一些物资,提高村民的参与度。第三,改变防灾减灾活动模式。除了利用全国防灾减灾日、全国安全生产月、119消防宣传月等宣传教育活动,还要探索特色教育模式,比如创新开发更具吸引力、更容易理解的,适合不同年龄段的科普体验活动。加大对自救互救技能的培训,在培训过程中强化实操,以便更好地掌握相关应急处置技巧。第四,开展多样化的农村应急演练活动。村委会应借助政府、社区及社会力量,在村内开展有效的防灾减灾演练,包括村民紧急疏散逃生、灭火、积水自救等演练,提升村民的自救互助能力,提高应急预案的可操作性和时效性,检验应急物资装备。可在演练前后增加一些趣味性环节,吸引村民广泛参与。演练结束后,对演练效果进行总结,提升应急预案的适用性。第五,增强忧患意识。临港新片区面临气象灾害、地质灾害等威胁,因此防灾减灾工作不可懈怠。当地应进一步增强村民忧患意识,增强主动防范大于灾后求救的意识[10]。以“上海市综合减灾示范社区”创建为契机,更早、 更快、更好地提升农村防灾减灾能力,全面、系统、深入地管控好风险,以各项工作措施的确定性应对各类风险的不确定性。

4.3 提高风险评估的科学性

近年来,灾害频发,传统的风险评估模式已不能满足当今环境的需求。风险评估的有效性和可持续性变得至关重要。第一,要积极利用社会资源,让专业评估机构参与农村社区风险评估过程,同时给予相应的经费保障,从而实现风险评估的专业化,有效提高应急预案的专业性和应急演练的针对性。第二,借助临港新片区高校和科研院所力量开展风险评估教育,为农村应急预案提供合理、有效的意见。第三,认真审查所有风险隐患点,对以往灾害进行总结。分析风险可能发生的位置、发生时间等细节,利用信息化技术建立一个多方参与的风险评估平台,有效预测可能出现的各种灾害,从而实现风险评估的流程化、规范化和制度化,最后根据评估结果制定对应的应急预案,开展相关的应急演练。第五,基于风险评估结果,借助乡镇力量建立一套完善的灾害预警机制,实现对灾害的实时监测和预警。当有灾害发生时,预警系统能够及时向村民发出预警信号,引导村民采取正确的应对措施。这不仅可以减少灾害带来的损失,还能提高村民的自救互救能力。

4.4 加强多方协作和社会参与

以政府为主导建立多方协作机制,明确各参与方在防灾减灾中的职责和任务。可以通过签订合作协议和建立联合工作组的形式,促进政府、企业与农村社区的协同合作。此外,建议鼓励村内企业参与防灾减灾工作,通过政策激励和资金支持,推动企业履行社会责任,并参与灾害预防及救援活动。农村社区应加强志愿者队伍建设,定期组织培训和演练,提高志愿者的救援技能和组织能力;应鼓励社会组织参与防灾减灾工作,发挥其专业优势,增强防灾减灾的社会力量;还应通过多方协作和社会参与,共同构建一个全面的防灾减灾体系,从而提升整体防灾减灾能力。

5 结束语

临港新片区农村防灾减灾能力的提升是一个系统性、复杂性工程,需要多方协作和全社会的广泛参与。笔者对临港新片区农村防灾减灾现状进行深入调查,分析了存在的主要问题,并提出了相应的对策建议。提升应急物资保障质量、改变宣传教育模式、提高风险评估的科学性及加强多方协作和社会参与,是提升临港新片区农村防灾减灾能力的关键路径。在全球气候变化的背景下,自然灾害的频发性和突发性显著增强,这对农村社区的防灾减灾能力提出了更高的要求。借鉴“上海市综合减灾示范社区”的创建经验,可以有效提升农村社区的综合防灾减灾能力,增强其韧性和应对灾害的能力。

未来,临港新片区应继续强化防灾减灾工作,推进制度化、规范化建设,完善应急管理体系,提升防灾减灾基础设施水平,增强全社会的防灾减灾意识和能力,实现农村社区的长治久安和可持续发展。此研究成果能为其他地区的农村防灾减灾能力提升提供有益的参考和借鉴,共同促进全国农村社区防灾减灾能力的全面提升。

参考文献:

[1]李清华.促进全社会参与防灾减灾:全国城市防灾减灾工作现场会在青岛召开[J].中国民政,2008(5):31.

[2]黄锦鹏,周汝文,肖启.新形势下加强我国农村防灾减灾工作的思考[J].湘潮(下半月),2011(5):61-62.

[3]本刊编辑部.与时俱进" 科学发展" 开创防灾减灾工作新局面[J].中国减灾,2013(1):10-11.

[4]陈俊梅.聚焦“四识”抓创建" 聚力“四化”促提升:江苏省扬州市江都区双仙社区防灾减灾工作纪实[J].中国减灾,2020(3):54-55.

[5]本刊综合.坚持以防为主" 提高“防抗救”能力:从规划看我国综合防灾减灾工作方向[J].中国应急管理,2022(8):12-15.

[6]龙建军.雷山县农村防灾减灾工作思考[J].贵州气象,2009,33(3):47-48.

[7]袁国军.防灾减灾工作要做到“五有”[J].中国减灾,2009(9):39.

[8]丁训.湖北:深入推进防灾减灾工作[J].中国减灾,2010(19):28.

[9]程龙.浅议基层政府在防灾减灾工作中的重要作用[J].中国应急救援,2012(3):21-22.

[10]刘振.山东枣庄:五项措施做好防灾减灾工作[J].中国减灾,2013(19):53.

作者简介:李素英(1990—),女,本科,研究方向:农村资源经济和农村生态经济。

通信作者:李杨(1980—),女,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:农村资源经济和农业生态经济。