目标精准进阶:思政课“教学评一体化”路径探寻

2024-12-31马宇婷

摘 要 学生核心素养培育需要“教、学、评”三要素协同发力,贯穿课前、课中、课后学习全过程。通过课前实践目标分解转化素养表现,基于实践问题精准设计课堂学习目标,创新课后学科实践促进素养目标升华,从而发挥目标统领“教-学-评”的作用,以“精准教”“有效学”和“科学评”实现思政课“教学评一体化”,促进学生素养发展增值。

关 键 词 思政课;教学评一体化;教学目标;精准进阶;增值

中图分类号G41

文献编码A

文章编号2095-1183(2024)08-0060-03

在新一轮普通高中课程改革的推动下,教师的教、学生的学及教学评价活动要以学生核心素养发展为根本旨要。但核心素养的培育并非一蹴而就,需要“教、学、评”三要素协同发力,贯穿课前、课中、课后学习全过程,实现“精准教”“有效学”和“科学评”。这要求思政课教学在素养导向的教学目标统领下,不同教学阶段“教-学-评”实现循环发展,即下一轮循环是基于上一轮循环的评价结果反馈,从而设定更精准的教学目标,不断优化教、学与评的方式。在此,结合“基层群众自治制度”(必修3《政治与法治》第六课第三框)一课的教学设计与实施作一探讨。

一、分解转化素养表现,设置“教学评一体”的课前实践目标

“基层群众自治制度”一课旨在引领学生“领悟基层群众自治制度是我国人民依法直接行使民主权利的基本政治制度”,教学提示“可从各种媒体的报道中,从对所在社区的考察中,搜集人民依法直接参与民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督的积极表现,讨论有序参与的意义、无序参与的后果”。[1]其中,“领悟”包括了解、领会和感悟、见解两个层次,主要指向政治认同素养培育;教学提示中的两种途径媒体报道和实地考察,主要指向公共参与素养培育。这为制定教学目标提供了明确指引。

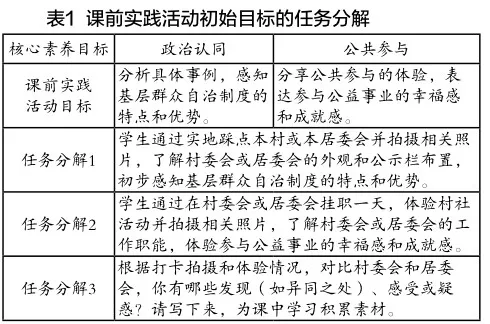

结合本课内容,可将素养目标细化转化为本课的课前实践作业的初始目标,即“分析具体事例,感知基层群众自治制度的特点和优势”“分享公共参与的体验,表达参与公益事业的幸福感和成就感”。鉴于本课鲜明的实践特征以及在高一第二学期开课,本校学科组于第一学期结束,给全体高一学生布置了一个非强制性的寒假作业——打卡身边的村(居)委会,并设置作业评奖环节以激发学生的参与热情。立足素养水平1、2的要求,能够面对简单情境或一般情境的问题,认同人民依法直接行使民主权利的政治优势,表达乐于参与公益活动的态度,我们对该作业进行了任务分解(见表1)。

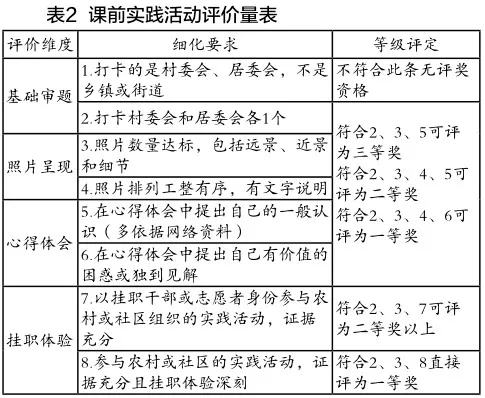

评估目标设计主要是为评价提供依据,从而实现课前实践活动目标、活动过程和评价的匹配一致。根据学生作业质量,由思政课教师和学生代表组成评审小组,在所有作业中评选出一、二、三等奖若干名,并发放奖品,其评价设计如表2所示。

如此,通过“利用多途径搜集学生学习及参加社会活动的信息”,教师为学生“提供有针对性的量化及表现性评价结果”[2],实现课前目标、任务和评价的一体化,指引学生的实践“获得”:第一,感知身边基层自治组织的真实存在;第二,为本课教学的开展提供亲历者视角的情境依托;第三,通过对学生所提交的作业的批阅,准确把握学情,为教学精准目标的确立提供依据。

二、聚焦实践典型问题,精准推进“教学评一体”的课堂目标

开学后统计反馈显示,此次思政课课前实践中,学校有105名高一学生打卡全国74个村委会,78个居委会,遍及宁波市内8县市区,浙江省内7地市及江西、安徽、福建等8省市;有48名同学在居委会或村委会挂职一天,参与了相关服务和志愿活动。这为本课教学提供了丰富的学习资源。

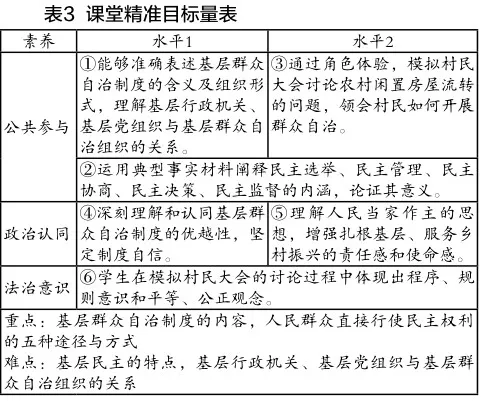

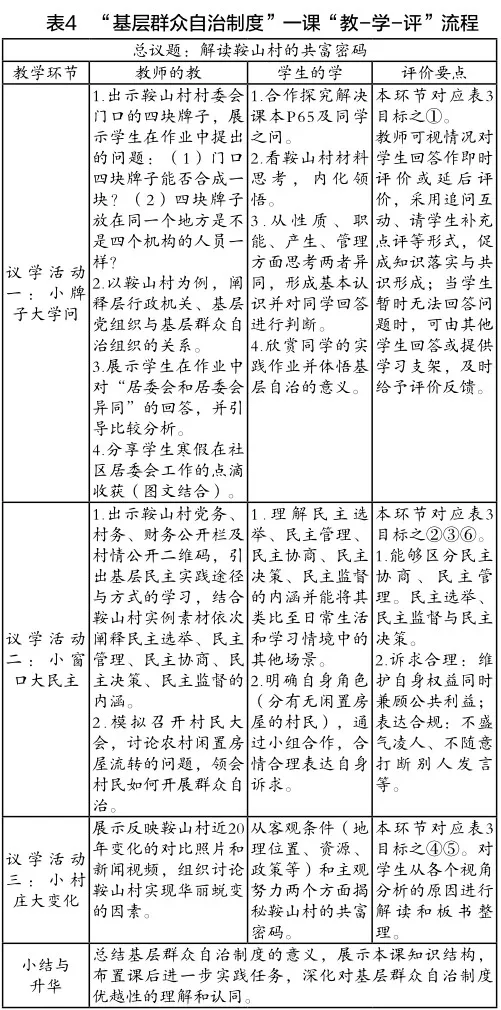

基于学情调查,笔者选取学生打卡最多的江北区洪塘街道鞍山村,将其作为典型案例引入教学设计。依据课标要求和学生课前实践反映的共性特点和个性问题,“教学评一体”精准设计课堂学习目标(见表3)。围绕课堂学习目标设计总议题并分解为三个议学活动,“教学评一体”设计教学过程(见下页表4)。

总之,课堂精准目标设计始于对学情的充分解析和学生困惑的反馈。在精准目标的统领下,使“依生施教”的课堂教学抵近如显微镜,前瞻如望远镜,让评价如“回马一枪”,使教学过程实现“教-学-评一体”的良性闭环。

三、指向素养发展增值,促进“教学评一体”的课后目标升华

2020年版普通高中新课程方案引导教学“更加强调提高学生综合运用知识解决实际问题的能力”。[3]思政课本身具有鲜明的实践性特征,课堂教学环节的结束并不意味着学习的结束,要求课后学科实践活动的“返场”,力求让知识与学生个体的经验、情感、思维密切关联,让知识与社会生活和生产实践深度关联,从而让核心素养进一步落地生根。

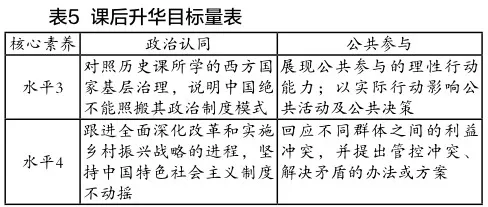

以基层群众自治制度为例,课后实践活动理应是学生具备一定知识储备、掌握一定技能之后,独立面对具有挑战性的复杂情境所作出的回应,更有助于学科核心素养的真正落地。这要求课后实践活动目标具有“升华”价值,促进学生素养发展的“增值”。基于此,笔者基于表3的课堂精准目标设计了课后实践升华目标(见表5)。这一目标设计指向水平3(复杂情境)和水平4(具有挑战性的复杂情境)的素养目标要求,高于高一学业质量水平要求,但又符合学科育人主旨,从而实现“升华”。围绕这一目标进一步设计社会调查实践活动:在推荐选题中进行小论文的撰写——主题1:从村委会、居委会看浙江共同富裕示范区先行样本;主题2:基层自治,更需“细”治——对全国152个村委会、居委会牌匾的调查研究。

以主题2为例,这一选题源自参与寒假作业评奖的学生的发现——村委会门口的四块牌子或居委会门口的三块牌子存在悬挂方式多样的问题。学生查阅资料发现,2022 年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的意见》,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。学生对课前所搜集到152个村社样本进行核实,分类整理出“牌匾悬挂顺序或位置不当”“悬挂牌匾不足或过多”“其他不规范现象”三类问题,形成了课题报告,并拟参加宁波市高中生政治小论文评比。

如何多元评价学生的个性化发现和学习成果?除参赛获奖,我们还可鼓励最初打卡“问题牌匾”村社的学生写信,向该村(居)委会提出建议。2024年3月10日,学校任同学写信至划船社区居委会,指出挂牌问题后,对方立刻进行了整改(整改前后的照片如下)。这一过程正是学生以项目化实践方式参与公共事务,进而影响公共决策的生动案例,其获得认可本身就是对学生学习的最好的评价激励,真正促进了公共参与等核心素养的落地与升华。

参考文献:

[1][3]中华人民共和国教育部.普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社2020:18-19,5.

[2]韩震,朱明光.普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020:163.

责任编辑 毛伟娜