从符号认知到观念认同:内化大概念

2024-12-31张春生黄丽张翰

摘 要 以观念认同为表征的大概念内化是大概念教学的出发点也是落脚点。分析符号认知和观念认同在基本性质、学习机制和教学起点上的本质区别可知,观念形成的核心在于态度的转变,观念认同过程本质上是通过说服实现态度转变的过程。以学生形成的前见为起点,以理论的内在逻辑为支点,以抵触情绪的改变为重点,以论证方式的优化为亮点,探索有效的说服方式,促进学生的观念认同,从而实现大概念的内化。

关 键 词 道德与法治;大概念教学;符号认知;观念认同

中图分类号G41

文献编码A

文章编号2095-1183(2024)08-0046-05

①本文系江苏省中小学教学研究第十四期重点资助课题“以学科大概念教学促进中学思政课程转化的实践研究”(课题编号:2021JY14-ZA11)阶段性成果。

以观念认同为表征的大概念内化是大概念教学的出发点也是落脚点,大概念教学的最终目的不是简单地让学生掌握符号化知识,而是要促进学生形成观念认同。但是,在中小学思政课教学中,我们常见教师帮助学生获得了对某一事物的符号认知,提升了学科能力,却很难说服学生相信这一“道理”,即难以有效促进观念认同,从而导致大概念难以实现内化。究其根本,我们并未准确把握符号认知与观念认同的本质区别,从而难以将教学由单纯的符号认知提升为观念认同。在此,以九年级《道德与法治》“我们的梦想”一课为例作一探讨。

一、本质辨析:把握符号认知与观念认同的教学差异

基本性质不同。在促进符号认知的教学中,教师一般是通过案例说明道理。案例说明道理是以具象的典型事例说明抽象的道理,是从具体案例中探究、归纳出知识内容,属认知领域学习。它指向的是知识掌握和能力提升,解决的是学生“懂不懂”“会不会”的问题。而观念认同属价值观领域学习,指向的是态度变化,涉及认知、情感、态度、行为等要素,它要解决的是学生“信不信”“行不行”的问题。[1]因此,符号认知和观念认同属于两种不同性质的学习。但是,在道德与法治日常教学中,很多老师容易将二者混为一谈。以“我们的梦想”一课为例,教师容易将是否理解“中国梦”知识的知能学习与是否认同“中国梦”的态度学习混淆,从而以中国梦的知能学习替代态度学习,其教学效果可想而知。

学习机制不同。符号认知重在引导学生理解观点,促进能力提升;观念认同是促进学生接受和改变观点,实现态度变化,它们有着不同的学习机制。“理解-记忆-练习-巩固”是知能学习的一般机制,“认识-经历-体验-践行”则是态度学习的一般机制。[2]从学习机制上看,符号认知主要依靠案例说明道理,是典型的事实论证,它所解决的主要是知能学习中“理解”的问题。从逻辑上看,案例说明道理属于不完全归纳,是或然推理,很难保真。事实上,我们在思政课教学中,能找到正例的同时通常也可以找到反例,这使得运用案例说明道理在说服力上存在先天不足。观念认同学习机制中所需要的体验感悟、移情共感、自我选择、内化等,在知能学习中都是缺乏的。离开观念认同学习机制,仅靠案例说明“中国梦”道理的知能学习机制不足以通达说服学生,实现认同中国梦的态度学习目标。

教学起点不同。符号认知一般以学生的原有知能水平为起点,关注的是将要学习的知识的复杂程度,着重思考教师该“怎么讲”。而观念认同的起点则一般是学习者的原有态度和心理状态,即学生对将要习得的知识是“怎么想”的,主要关涉学生“怎么学”。这要求我们能够清晰地界定这两种不同的起点。但是,在日常教学中,思政课教师通常习惯从教材内容和教材逻辑出发,选择合适的案例以证明教材中的道理或观点的正确性,却很少思考具体的“起点”,如学生对这些观点或道理是怎么想的,对即将学习内容已经形成的前见和教材观点是否一致等。由于混淆了符号认知和观念认同的教学起点,教师往往不知道也不关注学生对“中国梦”是怎么想的,从而难以针对学生的原有态度进行教学,自然难以促进学习者态度的改变,从而难以说服学生认同“中国梦”相关观点。

通过区分符号认知与观念认同的教学差异不难发现:观念形成的核心在于态度的转变,观念认同过程本质上是通过说服实现态度转变的过程。这需要教学从符号认知到观念认同,探索具体的说服策略以促进学生态度的转变,从而促进以观念认同为表征的大概念内化。

二、策略探寻:以促进观念认同的说服方式内化大概念

美国心理学家霍夫兰认为,态度说服的效果主要受制于作为说服者的教师的可信度、作为说服方式的观点的说服力、作为说服对象的学生的遵从性以及作为说服情境的周围环境。[3]其中,教师作为说服者,其可信度直接关系到说服力的提升。因此,要提高说服力首先需要从说服者入手。“让有信仰的人讲信仰”就是强调提高说服者自身的说服力。态度说服的效果还受到说服对象的影响,学生的遵从性不同,说服的效果便不一样,因此,教学需要分析学生遵从性的差异。说服的效果还受制于支持观点的论据的组织方式,即说服方式和技巧。同一观点以不同组织方式传播,其说服效果是不同的。因此,我们需要分析什么样的说服方式更有效。说服情境虽然并不直接影响说服过程,但作为背景因素起着重要的作用,利用情境中的某些刺激因素有助于提高说服效果。

以上因素相互影响、相互制约,综合作用于观念认同的结果,但这并不妨碍我们就其中的某一个因素加以分析和研究。相较而言,教师的可信度和学生的遵从性在一个时期内是相对稳定的,说服情境则是间接的,而说服方式作为连接说服者和说服对象的中介环节,更具改进空间。因此,我们着重从说服方式的角度,探讨教学如何提高观点的说服力以促进观念认同,从而实现大概念内化。

1.观念认同的起点:学生形成的前见

受社会、家庭生活等因素的影响,学生通常对即将要学习的知识已经形成了一定的观点和看法,这些前见与教材知识表达的观点有些是一致的,有些可能是不一致的,甚至是相悖的。[4]在这种情况下,观念认同就是要从学生已有态度(即已经形成的立场和观点)走向需要发展的态度(即教材观点)。这要求我们在促进观念认同的教学中,不仅要了解学生对即将学习知识的了解情况,更要了解学生对即将学习的知识持有怎样的态度。如果教师对学生已有的态度不清楚或置之不理,就无从知道其态度正确与否,更不会思考如何消除学生已有态度和需要发展的态度间的距离。因此,学生在生活体验中的所思、所惑应该成为态度说服的起点。

但是,教师在备课时普遍关注教材是怎么讲的,进而按教材要求,采用案例说明观点的方法平铺直叙,很少考虑学生的已有想法,从而很难走进学生的内心世界。在思政课教学中,教材知识内容学习的难度总体来说并不大,难的是态度转变。例如,在“我们的梦想”一课学习中,学生存在诸多想法和困惑:“梦”是一个多义词,既有褒义的“梦想”,也有贬义的“幻想,空想”。中国梦是否是幻想、空想?为什么要提出中国梦?中国梦和我们初中生有何关系?作为“前见”的这些困惑和疑问理应成为态度说服的学习起点。

以“中国梦是现实的”教学为例,我们通过小调查、个别交流等方式了解到,一些学生认为中国梦是国家的事情,与自己关系不大。为促进这一态度的改变,我们设计了“给历史回信”的活动:选择民国时期《十问未来之中国》一文中的部分问题(如,吾国何时可稻产自丰、谷产自足,不忧饥馑?吾国何时可自产水笔、灯罩、自行表、人工车等物什,供国人生存之需?吾国何时可产巨量之钢铁、枪炮、舰船,供给吾国之边防军?吾国何时可行义务之初级教育、兴十万之中级学堂、育百万之高级学子?),要求学生以回信的方式作出回答。学生通过搜集材料展示我国经济、社会、国防、教育的变化,认识到中国梦的实现是一个国家和民族强大的过程,每一代人都是历史链条的一个环节,都在为实现中国梦贡献着自己的力量。解决了学生头脑中的困惑,尤其是思想困惑,才能促进其原有认知的变化,进而引起态度的改变。

2.观念认同的支点:理论的内在逻辑

观点能说服人,重要的在于理论的说服力,包括理论本身具有说服力和理论说服力的实现。前者取决于理论自身,后者受制于说服的过程和方法。本身具有说服力的理论如果以零散的事实和观点加以呈现,而不考虑事实与观点之间的逻辑、观点与观点之间的逻辑,将很难具有说服力。因此,理论说服力的实现首先需要建立理论的整体逻辑,通过逻辑的力量说服人。

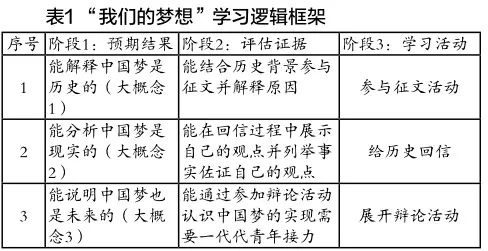

“我们的梦想”一课要说服学生首先要考虑中国梦理论说服力的实现,从而促进学生对中国梦的认同。通过深入解读教材,我们提取了“中国梦是历史的、现实的,也是未来的”这一具有逻辑性的学科大概念,以其为主线统领和整合教学内容。按照逆向教学理念,以“教-学-评”一致的整体性逻辑架构学习内容(见表1),使预期结果、评估证据、学习活动形成一个逻辑体系,为以理论逻辑说服人奠定了坚实基础。[5]

理论说服力的实现要避免理论阐释的表面化和简单化。为回应学生“为什么要提出中国梦”的困惑,促进对“中国梦是历史的”的认同,教师在本部分开展了环环相扣的活动。

第一步,以1932年《东方杂志》发起的题为“先生梦想中的未来中国是怎样的”的征稿活动切入,通过呈现1932年大事记,让学生回到那个时代思考问题:如果你在当时的时代背景下,会如何回答。在学生回答基础上,教师展现当时社会各界对未来中国的不同梦想:社会主义梦、大同梦、现代国家梦等。让学生感悟“梦从何来”:近代以来,中国人对中华民族复兴梦的追逐源于历史,从未停止过。第二步,通过历史上中国国内生产总值在世界上的占比变化,让学生感知近代中华民族从辉煌走向落寞,从强大走向衰微的过程,从而真切体会到“何为复兴”:复兴就是国家富强、民族振兴、人民幸福。

不同于简单的一步式归纳,环环相扣的逻辑论证更有利于学生感受到,实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想,这将有利于促进学生形成对“中国梦是历史的”这一观点的认同。而整节课就是促进学生对中国梦的历史必然性、现实可行性、未来复杂性认知基础上的认同。教学逻辑建立在理论逻辑的基石上,事实、观点不再是散乱和无法自洽的,整节课的逻辑链条得以一步步建立,从而为增强教学内容的说服力,实现观念认同,促进大概念内化提供了强大支撑。

3.观念认同的重点:抵触情绪的改变

教材对学科知识一般是从正面加以阐明的,在教学中,教师也一般从有利于表明观点的角度选择典型案例,进行正面阐述。但是,当学生观点和教材观点不一致,甚至对所学内容存在抵触情绪时,教师如果还是按照教材直接告知或就事论事地解释,学生就可能会以一种抵触的心理状态对待学习内容,这将难以促进观点认同,从而无法实现大概念的内化。

这要求思政课教师要敢于直面反面观点,重点转变学生的抵触情绪。一方面,马克思主义是在与各种错误思潮和学说斗争中发展起来的,今天我们也面临各种思潮斗争,对于反面观点视而不见或刻意回避只会增强学生的抵触情绪。另一方面,学生可能已接触到反面观点,甚至形成了对正确观点的抵制心理(即使现在没有迟早也会接触到反面观点)。面对其它观点的诘难,回避是无法解决问题的。面对学生可能存在的抵触情绪,思政课教学不能停留在对教材知识性问题的简单认知层面,而要对学生的思想困惑所指向的相关现实问题的认知加以澄清。这需要我们由一面提示转向两面提示,即由只集中表达学生赞成的观点转向同时表述对立面观点。以消除认知疑惑,改变学生抵触情绪来说服人。[6]

因此,“我们的梦想”一课教学如果停留在对教材中“什么是中国梦”“为什么要实现中国梦”“如何实现中国梦”等知识性问题的浅表回答,满足于中国梦的含义和意义的正面阐述和平铺直叙,是难以取得学生认同的。对中国梦的实现并不都是正面的观点,我们可以将不同观点摆出来,展开辩论争鸣更有利于澄清观点,促进观念认同。例如,“在中国梦是未来的”教学中,我们挖掘了一个尖锐的问题:有外国记者提出,中国的发展是别国的噩梦。这一问题虽然不是学生头脑中存在的,但可能会遇到。我们主动把这个问题提出来,请学生直面诘难,发表自己的观点和看法。实践证明,初中生具备初步的理性思维,具有一定的独立思考和判断能力。通过呈现反面观点,让学生加以辨析、驳斥,比单向正面说服更有效。这将有助于消解学生的抵触情绪,增强观点的说服力、认同感,实现大概念的内化。更重要的是,学生今后遇到此类问题时就具有了对反面观点的“免疫力”。

4.观念认同的亮点:论证方式的优化

无论学生对所学内容的态度与教材观点是否一致,都存在如何通过优化论证组织方式来提高理论说服力的问题。在思政课教学中,将观点明示和暗示灵活搭配是增强说服力的有效方式。向学生明示结论与完全由学生自己得出结论是两种不同的表达方式,其在说服效果上存在较大差异。明示观点的优点在于观点鲜明,让学生清楚教师想表达的观点,缺点在于容易导致理论说服过于生硬。暗示观点是让学生在不知不觉中接受教师观点的影响,其缺点在于观点隐晦、模糊,容易增加理解难度。因此,我们在教学中要将明示和暗示有机结合,在起始阶段不要急于明示观点,而是先让学生经历一个体悟的过程,通过学习活动得出结论或再由教师加以明示。[7]实践证明,这有利于更好地发挥二者的优点。

据此,在“中国梦是现实的”环节,我们并未直接呈现观点,而是先让学生讨论中国梦的英文如何翻译,是“China dream”还是“Chinese dream”。在此基础上呈现视频“我们都是追梦人”,展现各行各业的人在平凡的岗位上是如何追梦的:奔波忙碌的快递小哥、保洁城市的环卫工人、守护生命的医务工作者……从这个意义上说,中国梦既是“China dream”又是“Chinese dream”。在这一过程中,学生感悟到中国梦是国家的梦,也是每个中国人的梦。此时,借学生的回答或由教师明示“中国梦是现实的”观点,取得了很好的教学效果。

在“中国梦是未来的”环节,教师也未明示这一观点,而是设置了探究活动“2035我在做什么”,让学生展望十多年后的自己。借此,让学生自己形成“中国梦是未来的”观点。让学生先感悟,教师后明示,观点是自然生成的,态度是悄然转变的,避免了观点前置的生硬,更有利于促进学生对观点的认同。通过上述层层深入的教学环节,最终促进了大概念“中国梦是历史的、现实的,也是未来的”的内化。

准确把握符号认知和观念认同的区别,从关注教材“怎么讲”走向关注学生“怎么想”,通过分析学生内心体验、建立理论内在逻辑、改变学生抵触情绪、优化观点论证组织方式,才能实现思政课教学由“符号认知”到“观点认同”的转变。这种转变是大概念教学的出发点,更是大概念教学的落脚点。

参考文献:

[1]皮连生.教育心理学(第四版)[M].上海:上海教育出版社,2011:202-203.

[2]季萍,等.多维目标单元:孕育有结构的能力[M].北京:教育科学出版社,2019:67-68.

[3][6][7]卡尔·霍夫兰,欧文·贾尼斯.传播与劝服[M].张建中,李雪晴,曾苑,等,译北京:中国人民大学出版社,2015:1-14,90-93,103-105.

[4]李松林.回归课堂原点的深度教学[M].北京:科学出版社,2016:18-19.

[5]杰伊·麦克泰,等.新教学理论速览[M].盛群力,腾梅芳,等,译.北京:教育科学出版社,2023:224-225.

责任编辑 毛伟娜