涉农中职学校耕读教育评价的内涵意蕴与体系构建研究

2024-12-31王立颖滕传姮许萍

基金项目:广西教育科学“十四五”规划2022年度教育评价改革专项重点课题(2022ZJY386);广西职业教育教学改革研究项目(GXZZ

JG2021B172)

第一作者简介:王立颖(1987-),女,高级讲师,办公室副主任。研究方向为传统文化、教育评价。

*通信作者:滕传姮(1980-),女,高级讲师。研究方向为传统文化。

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.07.040

摘" 要:耕读文化源远流长,耕读传家成为中华民族广泛倡导的传统美德,耕读教育是对耕读文明的传承,是立德树人的重要过程,教育评价改革是新时代教育的必然要求,在乡村振兴背景下,开展耕读教育评价,探索涉农中职学校耕读教育评价体系,构建涉农中职学校耕读教育评价模式,将耕读教育贯穿家庭、社会、学校,弘扬劳动精神,引导中职学生学习农业知识,走进农业生产,不断提高涉农人才培养的质量。

关键词:乡村振兴;涉农中职学校;耕读教育评价;内涵意蕴;体系构建

中图分类号:G630" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)07-0163-05

Abstract: The culture of farming and reading has a long history, and farming and reading has become a traditional virtue widely advocated by the Chinese nation. Farming and reading education is the inheritance of farming and reading civilization and an important process of establishing morality and cultivating people. In the context of rural revitalization, carry out the evaluation of ploughing education, explore the evaluation system of ploughing education in agriculture-related secondary vocational schools, and construct the evaluation model of ploughing education in agriculture-related secondary vocational schools. The farming and reading education will run through the family, society and school, carry forward the spirit of labor, guide secondary vocational school students to learn agricultural knowledge, enter agricultural production, and constantly improve the quality of agriculture-related personnel training.

Keywords: rural revitalization; agricultural secondary vocational school; evaluation of farming and reading education; connotation; system construction

耕读文化是中华优秀传统文化的重要元素之一,“以耕养家”“以读兴家”“耕读传家”是几千年来中国一直盛行的优良文化,所谓“耕”,就是开展农业生产,“读”,就是接受文化教育,耕读教育是古代劳动教育和文化教育相融合的一种教育方式,耕读教育践行“亦耕亦读、耕读并重”的理念,具有五育并融的综合性育人功能,是我国人才培养和文化传承的重要途径,研究构建耕读教育评价体系,是指导涉农类中职学校开展耕读教育,提高耕读教育质量,培养“三农”感情,培育“知农爱农新型人才”的重要环节。

1" 耕读教育的内涵

耕读教育在我国历史发展上源远流长,是中国几千年来流传下来的优秀传统文化。“耕”,犁也,泛指耕种、农耕之事。“读”则是对“知识”“教育”的重视,读书可以让人们懂得礼仪仁孝。古人云:“事稼穑,丰五谷,养家口,立性命,乃以为‘耕’;知诗书,达礼义,立高德,养身性,乃以为‘读’”。耕读教育始于春秋战国时期,战国时期著名的农家许行首先提出了“耕读教育”,所谓“耕”指的就是农耕劳作,所谓“读”就是读书。随着时代的变迁,“耕读教育”的内涵也逐渐丰富,明末清初的理学家张履祥教导子女“然耕与读又不可偏废,读而废耕,饥寒交至;耕而废读,礼义遂亡”。认为耕与读均不可偏废。清朝时期的曾国藩非常重视“耕”与“读”传家,流传后世的曾国藩家训中的八字真言“早、扫、考、宝、书、蔬、鱼、猪”深刻阐释了他对于“耕读”重要性的重视。

随着时代的发展进步,当今社会,耕读教育的内涵也越来越丰富,不同学者对于耕读教育的理解也有所区别,有的学者认为,耕读教育就是农业生产与知识教育的融合;有的学者认为,耕读教育是一边耕一边读,就是理论与实践相统一;有的学者认为,耕读教育是一种知行合一、理论联系实际的教育形式。综合以上研究,我们发现,不论是古代还是现代,耕读教育的核心功用始终都是一致的,那就是对人才培养起到重要的作用。在当前乡村振兴的大背景下,如何有效培养高质量的乡村振兴人才,深入挖掘耕读教育的教育功能和价值,充分发挥耕读教育的育人作用, 具有重要意义。

2" 耕读教育评价的意义

习近平总书记强调,耕读文明是我们的软实力。习近平总书记的重要指示为我们开展耕读教育指明了方向。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》明确指出要开展耕读教育。2022年,《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出了要完善耕读教育的体系,党中央、国务院对耕读教育作出了一系列的部署要求,教育部也陆续下发文件,对学校开展耕读教育提出了具体的措施和要求。作为涉农中职学校,肩负着培养乡村振兴人才的重要使命,应始终坚持以培养“一懂两爱”乡村振兴人才为目标,不断提高涉农人才培养的质量。当前,涉农院校积极探索开展耕读教育的路径,在课程建设、实践平台、校园文化、师资队伍方面下功夫,将耕读教育有效融入人才培养的全过程,开展并改善耕读教育的评价,充分发挥评价导向作用,对于涉农院校开展耕读教育进行诊断、调节、分析判断,更有效提高耕读教育开展实效,因此构建耕读教育评价体系,对涉农职业院校的人才培养和学校自身发展都具有重要意义。

2.1" 完善耕读教育体系

党中央大力推进开展耕读教育,2022年,中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提出了完善耕读教育体系。涉农院校积极开展耕读教育,加强顶层设计,强化和改进耕读教育,建立健全耕读教育体系,建立健全实践平台,完善课程体系建设,建设耕读式的校园文化环境,将耕读教育有效融入到学校人才培养的全过程。比如玉林农校作为国家级乡村振兴人才培养优质校,完善耕读教育的实践平台,建设集教学、实训、科研于一体的农类实训基地,结合涉农专业建设,对接区域农业产业发展,成立了广西农业农村电子商务产业学院,建立了哝哝宠物实训中心、现代农业智能大棚、植物组培中心等实践场所,校企共建校外实践平台,促进产教深度融合,积极涵养耕读文化,将耕读元素融入校园文化建设,以打造“校园文化体育艺术节、壮族三月三系列活动、阅读经典书香校园”三大校园文化活动品牌为基础,多形式构筑耕读教育育人平台。构建耕读教育评价体系,逐步完善耕读教育体系,强化耕读教育的过程性评价和结果评价,推进评价机制的改革,加强和改进耕读教育,使耕读教育真正融入到教育教学中,推进耕读教育实现新的探索和实践。

2.2" 引导耕读教育方向

2020年,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》,指出要坚持立德树人的根本任务,牢记为党育人为国育才的使命,发挥好教育评价的积极作用,逐步构建科学的育人目标,保证教育走正确的道路。评价的导向作用明显,涉农中职学校在开展耕读教育过程中,可以通过开展评价明确判断实施的价值,在实施的过程中予以诊断、改进。按照“需求导向、能力本位、知行合一”的人才培养理念,对耕读教育评价体系的内涵、理论模型和指标体系、评价策略等关键性问题进行深入研究,在“耕”与“读”中实现“树德、增智、强体、育美”的育人目标,引导学生走进“三农”,热爱“三农”,服务“三农”,实现服务乡村振兴的“全面发展的创新型、复合型、应用型人才”的人才培养目的。

2.3" 改进耕读教育成效

评价作为反馈矫正的手段,广泛运用到教育教学当中,通过评价反馈,可以有效判断教学实施过程是否有效,结果是否达到预期目标,通过评价可以进行诊断、矫正实施,从而提升耕读教育开展的实际成效。涉农中职学校积极探索符合自身特点的教育模式和人才培养体系,赓续耕读文化,开展耕读教育,彰显了新时代涉农职业院校服务乡村振兴的功能使命,开辟了涉农职业院校人才培养的新路径。涉农职业院校通过开设耕读教育课程,开发耕读教育读本,建设耕读教育实践基地,开展耕读教育实践活动,将耕读元素融入到校园文化建设当中,涉农职业院校充分发挥自身办学优势及办学条件,将耕读教育融入到人才培养过程中,在实施过程中构建合理的耕读教育评价体系,不断改进、完善耕读教育活动,并进行行之有效的探索,促进耕读教育的实践,不断实现“立德树人”的教育目标。

2.4" 助力乡村振兴

开展耕读教育,将评价机制贯穿其中,构建符合涉农中职学校的耕读教育评价模式,建立合理的耕读教育评价体系,从而实现德智体美劳“五育融合”的目标,更好落实立德树人根本目的。农类中职学校是实施耕读教育的肥沃土壤,在国家高度重视“三农”工作和职业教育工作的社会背景下,以社会主义核心价值观为引领,把“爱农乐业、知行合一”教育理念渗透到学校专业建设、课程设置和人才培养方案中,发掘耕读教育价值内涵,探索涉农中职学校耕读教育评价体系,发挥耕读教育评价的导向作用,促进学生职业技能与道德素养的融合,实现“全面发展的创新型、复合型、应用型人才”培养目标,为乡村振兴培养新农人。

3" 当前教育评价方法分析

3.1" CIPP模式

CIPP评价模式是1960年美国学者斯塔弗尔比姆(Stufflebeam,D.L)提出的一种模式,是一种以决策为中心,CIPP的4个字母,分别是评价、输入、过程、成果4个英文单词的缩写,就是由背景评价(Context)、输入评价(Input)、过程评价(Proecess)、成果评价(Product)4个环节构成的系统评价模型。背景评价就是描述相关的背景情况,分析存在的问题和障碍,以此为基础设计合适的评定方案;输入评价就是在背景评价的基础上分析相关内容的优点,判断可行性及有效性;过程评价就是对实施的过程进行监督、检查及反馈;成果评价就是对达到的目标进行测量、判断。

3.2" CIRO培训评估模型

奥尔(Warr.P)、伯德(Bird.M)和莱克哈姆(Rackham)设计了CIRO培训评估模型,CIRO培训评估模型是由该模型的4项评估活动的首字母组成,包括背景评估(Context evaluation),输入评估(Input evaluation),反应评估(Reaction evaluation),输出评估(Output evaluation)。背景评估主要是分析确定培训的目标以及需求,确定培训是否必要;输入评估主要是收集培训的信息,并对培训资源的利与弊进行全面的分析,确定培训是否能够进行;反应评估主要是收集学员的反馈信息,对培训不足之处予以改进;输出评估就是对培训的结果进行评价和确定。

3.3" 专家咨询法

专家咨询法又称德尔菲法,1946年由美国兰德公司设计,是分析意见和价值判断的一种有效方法,专家咨询法的过程就是将最初设定的指标体系通过问卷的形式发给不同的专家,邀请专家对设计的指标的重要程度进行分析和判断,专家咨询法通过搜集不同专家的意见和建议对指标进行修正,再次反馈给专家进行第二轮的咨询,通过多次反复的征求意见,再收集,再反馈,直至得到一致的意见。专家咨询法可以对评价指标进行不断修正,从而构建出科学合理的评价指标体系。

3.4" 层次分析法(AHP)

20世纪70年代由美国的统筹学家T.L.Saaty提出了层次分析法(The analytic hierarchy process),简称AHP,是一种定性和定量相结合的层次化、系统化的分析方法,也是多个目标的分析方法,层次分析法的过程就是将影响目标层的因素列出,并根据因素之间的联系建立层次结构,再量化因素间的重要性,通过权重将重要性量化,通过层次分析得到最终目标的权重,就是建立目标层—准则层—子准则层的阶梯递进的结构关系的过程,判断不同阶层因素的重要性,并进行权衡比较,耕读教育评价体系采用层次分析法确定耕读教育评价体系各指标的权重。

以上着重分析了CIPP评价模式、CIRO培训评估模型、专家咨询法和层次分析法等几种评价方法的基本概念和使用的范围及方法,最后依据上述方法的特点,提出了选用专家咨询法结合层次分析法来为后续耕读教育评价模型提供了科学有效的评价方法。

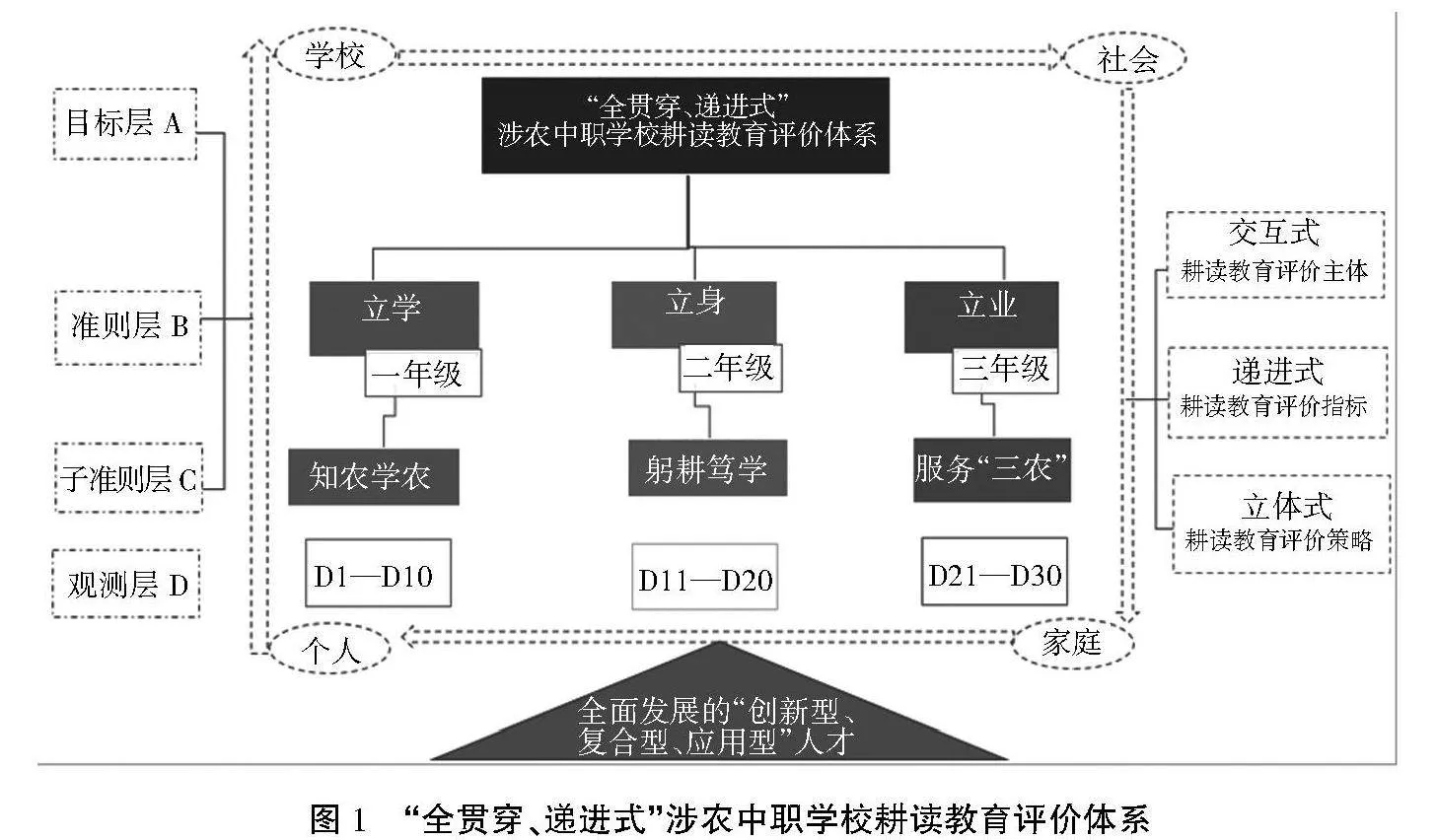

4" 构建“全贯穿、递进式”涉农中职学校耕读教育评价体系

涉农中职学校评价体系构建基于“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育根本问题,坚持立德树人的根本任务,聚焦现代农业发展,按照“需求导向、能力本位、知行合一”的人才培养理念,针对目前耕读教育评价体系不健全、评价指标体系存在设计不够完备的问题,涉农中职学校应该如何优化耕读教育评价内容和科学地选择指标权重,分别从“为什么评价”“评价什么”“怎么评价”,立足于涉农中职学校耕读教育的实践,借由AHP(层次分析法)所挖掘的评价要素,对耕读教育评价体系的内涵、理论模型和指标体系等关键性问题进行深入研究,结合专家咨询法,发掘耕读教育评价要素,融评价于教育教学的全过程,搭建过程与结果融合贯通的核心评价指标体系框架,构建“全贯穿、递进式”(“全贯穿”指的是全程、全员、全域开展评价,“递进式”指的是分年级围绕“立学、立身、立业”开展进阶式的耕读教育评价)涉农中职学校耕读教育评价体系(图1),在“耕”与“读”中推进涉农中职学校人才链与产业链、创新链“三链融合”,实现“树德、增智、强体、育美”的育人目标,引导学生走进“三农”,热爱“三农”,服务“三农”,实现“全面发展的创新型、复合型、应用型人才”培养目标,助力乡村振兴。

4.1" 围绕“耕读传家”发掘涉农中职学校耕读教育价值内涵

耕读传家,指的是谋生与做人之间的相互平衡的关系,“耕”可以安身立命,“读”可以修身养性,二者缺一不可,世代相传,开展耕读教育评价首先要深入挖掘耕读教育的内涵,基于耕读文化创新传承的传统文化观,分析理解耕读教育的价值意蕴,探究耕读教育与人才培养的内在联系,从“耕”与“读”两方面深入探索耕读教育评价体系的要素,立足于涉农中职学校耕读教育实践,从“知识传授、能力提升、价值引领”三个维度纳入考核评价监测内容,开发乡土课程资源,搭建耕读教育活动平台、实践平台,融评价于教育教学的全过程,引导学生耕道养德,教育学生开拓进取。

4.2" 围绕“全员育人”构建涉农中职学校耕读教育评价主体

全员育人指的是学校、社会、家庭共同参与对学生的教育以及学生的自我教育,开展耕读教育评价,就要坚持全员参与的教学质量观,多方主体实施全员评价。涉农中职学校耕读教育评价要确立多元互动的评价主体,建立多方位的评价主体,通过实行学生自评互评+学校综合评价+家庭监督评价+行企实践评价的交互式耕读教育评价主体协同系统,形成“家校企政行”全员参与合作共育机制。在评价过程中,学生基于耕读教育课程开展自评互评,制定每课自评互评表,开展混合式教学模式,学生通过APP开展网络评价;学校加强顶层设计,在评价过程中注重知农爱农意识的养成,提高学生综合素质,培养创新意识,将耕读文化融入学校文化,将耕读教育融入学生人才培养方案中,通过开展校园文化活动、竞赛、实践等创设主题情境评价,让评价变得多元、有趣;发挥家庭教育的作用,家长言传身教,重视耕读教育,传承耕读文化,积极参与监督学校的耕读教育,并提出合理化建议;企业立足“家校企政行”编制《涉农中职学校耕读教育质量评价报告》,全面、客观、科学地评价涉农中职学生耕读教育情况和成长状态,促进耕读教育评价系统有效。

4.3" 围绕“五育并举”架构涉农中职学校耕读教育评价指标

耕读教育评价要秉承全面发展的人才培养观,聚焦“德育、智育、体育、美育、劳育”,从知识、能力、价值三方面系统设计具体观测点,构建涉农中职学校“立学、立身、立业”递进式耕读教育三级评价指标体系,基于“立学”构建“知农学农”的耕读文化指标体系,基于“立身”构建“笃学躬耕”的耕读技能指标体系,基于“立业”构建服务“三农”的耕读素养指标体系,涉农中职学校立足“农”字特色,开发耕读教育课程,开设蔬菜嫁接、花卉生产技术、园艺植物保护、果蔬贮藏与加工等农类课程,开展课程评价,充分挖掘耕读教育资源,搭建校内外农类种植基地,建设“一廊两园两馆”(一廊,即现代农耕文化长廊;二园,即植物园和农之梦双创中心园;两馆,即校史馆、动植物标本馆),为开展耕读教育搭建丰富多元的实践平台,开展实践教学评价,引导学生学习农耕知识,锻炼农耕技能,培养学生尚农乐耕,激励学生成人成才。

4.4" 围绕“立体场域”建立涉农中职学校耕读教育评价策略

基于人才成长多样性差异化的立体视域评价策略

观,以“全面发展的创新型、复合型、应用型人才”为培养目标,着眼于校内与校外,以及课堂、实践、实训、实习不同场域,分年级开展进阶式耕读教育评价,从知识、技能、价值等方面开展全方位立体型评价,将“过程性评价、发展性评价、诊断性评价、结果性评价”相融合,探索增值评价,建立耕读教育成绩单,建立学生个性化差异化发展评价档案,实现评价手段多元化,全面反映耕读教育达成状态。

5" 结束语

2021年,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中强调了开展耕读教育,充分体现了党和国家对于开展耕读教育的重视。涉农中职学校开展耕读教育,通过“耕”与“读”的开展引导中职学生知农爱农、学农事农,在“耕读”实践中提升自身综合素养,培养创新精神。耕读文化是中国几千年传承的中华优秀传统文化,蕴含着丰富的教育价值,开展耕读教育评价体系的研究,评价耕读教育的成效和水平,耕读教育评价目标从以往的注重能力考查转变为立德树人,评价主体由学校考核转变为学校、家庭、企业、个人的多元评价主体,将评价过程和评价结果相结合,通过评价方式的转变促进了耕读教育的多元化,丰富耕读教育的形式,促进涉农职业院校构建特色耕读教育育人模式,传承耕读文化,引导学生知农爱农事农,进一步提高乡村振兴人才培养质量。

参考文献:

[1] 刘学军,冯小红.“耕读教育”:指向立德树人的评价机制改革[J].教育视界,2020(19):51-55.

[2] 包艳杰,孟晓.农业文化遗产资源融入高校耕读教育体系的路径研究[J].古今农业,2023(1):81-90,108.

[3] 蔡瑞林,花文凤.基于混合研究方法的大学生劳动素养评价指标体系构建[J].中国大学教学,2021(11):81-85,96.

[4] 徐阔.助力乡村振兴的耕读教育:内涵理解、价值探讨及路径构想[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2022,24(1):1-10.

[5] 沈月娣,杨平.乡村振兴背景下耕读教育的时代意蕴及其实施路径[J].宁波大学学报(教育科学版),2022,44(3):44-50.

[6] 霍海峰,温鲜.层次分析法在教学评价中的应用[J].科技视界,2012(28):48-49.